北祁连奥陶系阴沟群中蒲花沟铜矿成矿类型及成因分析

,

(1.甘肃省地矿局第四地质矿产勘查院,甘肃 酒泉 735000;2.长安大学 地球科学与资源学院,陕西 西安 710064)

北祁连奥陶系阴沟群作为祁连成矿带一套重要的含矿地层,广泛展布于北祁连加里东造山带,为典型北祁连火山岩型矿床的赋矿地层(杨国庆,2009),同时也为该地区矿产资源的探索提供了重要线索。长期以来受到不少人士的关注,早期张招崇等对北祁连奥陶系阴沟群火山岩的构造背景作了一定的研究,认为其总体形成于岛弧环境(张招崇等,1997),金霞等对北祁连奥陶系阴沟群地质特征做了详细分析(金霞等,2004)。近年来随着找矿勘查工作的不断深入,以北祁连阴沟群为核心,发现了众多金、铜、铁等金属矿床,同时也对各金属矿床地质特征及成因做了许多工作(窦全成,2006;杨银成,2007;李生栋,2011;贾时茂,2015;张素云;2015;保广普,2016)。笔者在总结归纳前人研究成果的基础上,结合详实的区域勘探工作野外资料,通过对蒲花沟一带阴沟群地质特征及矿化带及矿石矿体特征等的研究分析,从矿床角度阐释了蒲花沟铜矿成矿类型及矿床成因。这对深化蒲花沟铜矿床特征及成因的认识,指导后期开发、生产工作具有关键性的理论和现实意义,同时对进一步认识北祁连加里东造山带奥陶系阴沟群特征及成矿作用,总结区域成矿规律,开展成矿预测及勘查找矿工作都具有一定的指导意义。

1 区域地质背景概述

1.1 大地构造位置

蒲华沟地区地处祁连山脉—北祁连中段,北邻阿拉善地块,南接中祁连地块,属于北祁连加里东褶皱带的组成部分,其大地构造运动主要受限于北祁连造山带的构造演化,总体构造线呈北西—南东向展布。区域内地层出露情况良好,从古生代至新生代均有不同程度出露,但较为零星,岩浆作用及活动较强,地质构造也比较发育。

1.2 地层

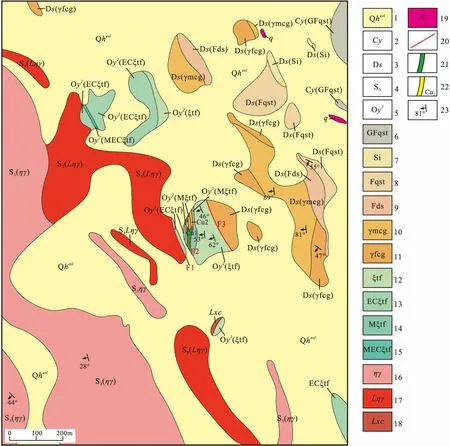

浦花沟地区地层属于祁连地层区-北祁连分区-肃南小区,位于双岔-白泉掌向形核部,地层展布及出露较为完整,其主要展布出露地层为古生界,中生界和新生界发育相对较少(图1)。自下而上为寒武系黑茨沟组(C-h)、奥陶系阴沟群(Oy)3岩组、志留系肮脏沟组(Sa)、泥盆系老君山组(Dl)和沙流水组(Ds)、石炭系臭牛沟组(Cc)和羊虎沟组(Cy)、二叠系大黄沟组(Pd)和红泉组(Phq)、三叠系南营儿组(Tn)、第三系疏勒河组(Ns)、第四系(Q)。其中古生代地层发育最完整,初期可见低级变质岩(变砾岩和板岩)及火山岩侵入体(玄武岩为主),其中奥陶系阴沟群集中分布于研究区中部,是一套以中性凝灰岩为主的地层。

1.3 构造

蒲华沟地区地处加里东褶皱带,区内褶皱主要为双岔-白泉掌向形,整体呈北西—南东向延伸,长约10km,枢纽走向约120°,为近水平或呈舒缓波状,北翼产状218°~227°∠45°~53°,南翼产状8°~19°∠47°~60°,受逆冲推覆运动沿两翼发育有同期双岔-白泉掌对冲型逆冲断裂,另外还发育科博沟脑-黄草沟逆冲断裂带,总体呈北西—南东向展布,构成了区域上的主控构造系。

1.4 岩浆岩

区内侵入岩较发育,总体呈北西向带状展布。可分为2类:超基性岩和花岗岩类。

超基性岩体多构成花岗岩类侵入岩的包体或残留顶盖,因此其形成早于花岗岩体。地表多呈凸镜状、不规则状或条带状,与花岗岩体的接触面产状以倾向南东和南西2个方向为主,倾角为45°~65°。岩石类型有纯橄榄岩、斜辉橄榄岩、单辉橄榄岩、角闪岩、蛇纹岩等。

花岗岩类侵入岩可分为2个超单元:①头道沟超单元分为黄草沟(S3H石英闪长岩)、立山沟(S3L英云闪长岩)和羊毛沟(S3Y花岗闪长岩)3个单元,主要产出时代为晚志留世。②松木沟超单元分为二道沟(DE细粒含斑二长花岗岩)、麦龙掌(γ 细粒花岗岩)2个单元,产出时代为泥盆纪。脉岩与各期侵入岩相伴生的各种脉岩相当发育,种类繁多,活动频繁。分别有辉长岩脉、辉绿玢岩脉、闪长岩脉、闪长玢岩脉、钾长花岗岩脉、斜长花岗岩脉、云斜煌斑岩脉等。

1.第四系;2.第三系疏勒河组;3.三叠系南营儿组;4.二叠系红泉组;5.二叠系大黄沟组;6.石炭系羊虎沟组;7.石炭系臭牛沟组;8.泥盆系沙流水组;9.泥盆系老君山组;10.志留系肮脏沟组;11.奥陶系阴沟群上组上段;12.奥陶系阴沟群上组下段;13.奥陶系阴沟群中组;14.奥陶系阴沟群下组;15.寒武纪黑茨沟组;16.细粒花岗岩;17.细粒含斑二长花岗岩;18.花岗闪长岩;19.立山沟英云闪长岩;20.黄草沟英云闪长岩;21.辉长(杂)岩;22.蛇纹岩;23.闪长岩脉;24.斜长花岗岩脉;25.地层产状;26.实测逆冲断层;27.性质不明断层;28.推测断层;29.铜矿点;30.矿区范围图1 区域地质简图Fig.1 Geological schematic map of region

2 矿区地质特征

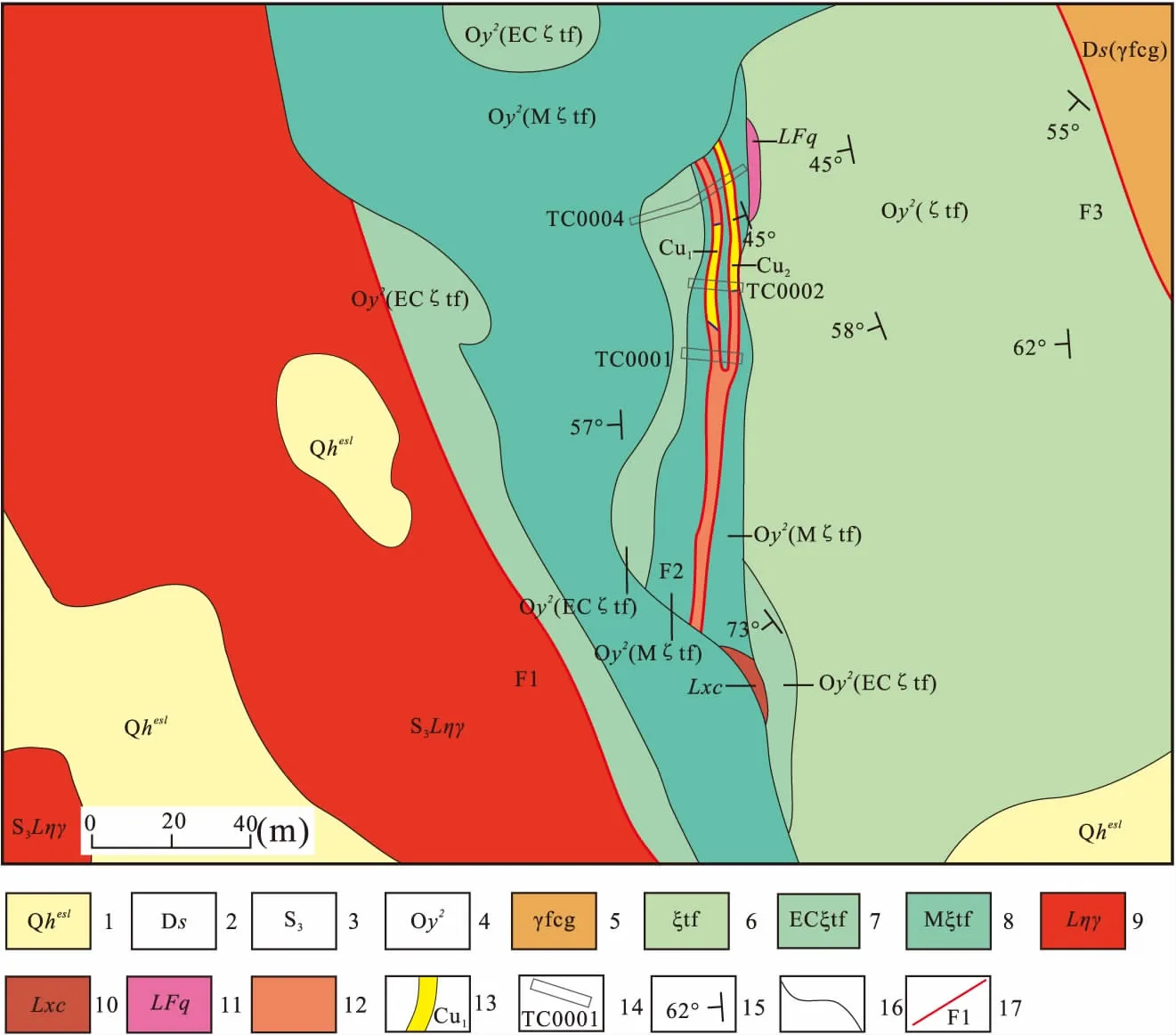

蒲化沟铜矿位于北祁连中段,属于祁连成矿带。区内地层属祁连-北祁连地层分区-肃南小区,以奥陶系和泥盆系展布为主,缺失志留系;岩浆活动较发育,岩浆岩出露明显;构造运动复杂丰富(图2)。地层整体走向呈北西向,厚度较大,但第四系残余坡积堆积物覆盖较厚。

2.1 含矿地层

蒲花沟铜矿区地层依次展布有奥陶系阴沟群中岩组(Oy2)、泥盆系沙流水组(Ds)、石炭系羊虎沟组(Cy),其中含矿地层主要是奥陶系阴沟群中岩组(Oy2)。该套地层分布于羊毛沟—黄草沟—立山沟—蒲花沟一带,地层总体产状205°~270°∠45°~75°,厚度约达110m,主要由碎斑化英安质晶屑凝灰岩、强绿帘绿泥石化英安质晶屑凝灰岩、孔雀石化英安质晶屑凝灰岩组成。原岩主要是英安质晶屑凝灰岩,由于热液和构造改变,岩石大多发生了破碎和蚀变,局部发生了重结晶,形成了形态复杂、界线模糊的岩石类型。

碎斑化英安质晶屑凝灰岩:灰-灰绿色,凝灰结构、碎裂结构,块状-似层状构造,局部具糜棱构造。岩石主要由火山碎屑物(80±0.3)%和胶结物(20±0.3)%组成。火山碎屑物主要由英安质岩屑、晶屑、波屑组成,碎屑物粒度变化大,为0.05~2mm,岩屑呈棱角状,局部见拉长的特点,晶屑主要为石英和斜长石,一般呈不规则状,局部石英发生了重结晶,粒径可达(1±0.2)mm;胶结物主要以英安质火山灰为主,火山灰发生了绿帘石化、绿泥石化。岩石整体上发生了破碎,后期在热液的改变下又发生了重结晶。

1.第四系全新统(残坡积砂土砾石层);2.石炭系羊虎沟组;3.泥盆系沙流水组;4.上志留统;5.奥陶系阴沟群中岩组;6.含碳长英质粗粉砂岩;7.碎裂化硅质岩;8.紫红色长英质粗粉砂岩;9.长石岩屑砂岩;10.碎斑化花岗质中细砾岩;11.碎斑化花岗质细砾岩;12.碎裂化英安质晶屑凝灰岩;13.强绿帘绿泥石化英安质晶屑凝灰岩;14.孔雀石化英安质晶屑凝灰岩;15.弱磁铁矿化强绿帘绿泥石化英安质凝灰岩;16.细粒二长花岗岩;17.褐铁矿化细粒二长花岗岩;18.褐铁矿化碳酸盐脉;19.碎裂碳酸盐化石英脉;20.实测断层;21.铜矿化带;22.铜矿体及编号;23.地层产状图2 肃南浦花沟地区地质简图Fig.2 Geological schematic map of Sunan Puhua ditch area

绿帘绿泥石化英安质晶屑凝灰岩:灰绿-浅绿色,晶屑凝灰结构、碎裂结构,块状构造。岩石主要由火山碎屑物(75±0.3)%、胶结物(15±0.3)%,以及后期蚀变矿物(10±0.3)%组成。火山碎屑物主要由英安质岩屑、晶屑、波屑组成,碎屑物粒度变化大,在0.05~2mm,岩屑呈棱角状,局部被拉长的特点,晶屑主要为斜长石和石英,呈不规则状,局部石英发生了重结晶,粒度可达(1±0.2)mm,波屑大多蚀变成绿帘石、绿泥石等;胶结物以英安质火山灰为主,火山灰大多发生了蚀变,蚀变矿物以绿泥石、绿帘石为主,呈浅绿色的薄膜分布在碎屑物表面和孔隙。岩石整体受劈理和节理的改造,裂隙较为发育,沿裂隙可见少量的孔雀石化、滑石化、褐铁矿化。

2.2 构造

研究区主要位于双岔-白泉掌向形内,构成了研究区主控构造单元,区内构造发育程度较复杂,受该向形构造运动的影响,伴随发育有断层(断裂带)、节理和劈理。

2.2.1褶皱

研究区内各时代地层整体倾向呈南西向,倾角变化在45°~75°,整体构成了双岔-白泉掌向形的南西翼。在位于研究区西北角发育的花岗岩体与奥陶系阴沟群中岩组(Oy2)地层组成的接触带内,发育有可观察的小型层内小褶皱,褶皱的轴面和侵入接触带呈小角度相交,并伴随构造运动,发育有较多劈理和片理。

2.2.2断层

研究区内断层较发育,断层走向与区内构造线的方向大体一致,主要分布在各时代地层的接触部位和奥陶系阴沟群中岩组内部,在双岔-白泉掌向形北翼发育有一条科博沟脑-黄草沟逆冲断裂带,构成了研究区铜矿形成的重要控制因素。

F1:位于研究区中西部奥陶系阴沟群中岩组(Oy2)和花岗岩体接触带上,断层走向350°,长约400m,研究区内沿接触带延伸,但因第四系覆盖而无法追索,在区域上表现为沿接触带延伸,最后尖灭于奥陶系中。因此,该断层的形成因晚于岩体的侵入。

F2:发育于阴沟群中岩组内部,在地表走向180°~185°,可观察到的延伸长度约110m,形成了一宽3~15m的破碎带。破碎带内岩石裂隙较发育,岩石蚀变、矿化较强烈。主要的矿化有孔雀石化、蓝铜矿化、褐铁矿化;蚀变有绿帘石化、绿泥石化、硅化、碳酸盐化。该断裂是矿区铜矿体的主要的控矿和容矿构造,对矿体的形成起了主导作用。

F3:位于研究区东部奥陶系阴沟群中岩组(Oy2)和泥盆系沙流水组(Ds)接触带,断层走向330°,长约300m,但由于第四系覆盖而无法追索。

2.3 岩浆岩

研究区内岩浆活动比较发育,主要为志留纪末期形成的呈北西走向的酸性侵入岩体,其他的侵入岩有小石英脉、长英质脉、碳酸岩脉等。侵入岩主要为二长花岗岩,分布在研究区西南侧,规模较大,总体呈北西走向延伸且穿越岩浆区。岩体主要由细粒二长花岗岩和褐铁矿化细粒二长花岗岩组成,在空间上呈过渡渐变的关系。

细粒二长花岗岩呈灰-灰白色,细粒花岗结构,块状构造。岩石主要由斜长石(40%),微斜条纹长石(28%),石英(26%),黑云母(5%)以及少量的副矿物(1%)组成。斜长石呈宽板状,自形程度相对高,晶面上可见少量的黏土、绢云母等覆盖;微斜条纹长石呈他形粒状,自形程度较斜长石低,表面具弱的高岭土化;石英呈他形粒状、短柱状,自形程度最低;黑云母呈片状零星分布,局部被纤维状绿泥石、绿帘石等交代。主要矿物的粒度在0.2~1mm。副矿物主要有磁铁矿、磷灰石等,磁铁矿局部已氧化成褐铁矿;褐铁矿呈薄膜状分布在晶隙、裂隙,具后期形成填充的特点;副矿物主要为磷灰石、磁铁矿等。该岩石和奥陶系阴沟群呈侵入接触,是整个岩体的边缘带,侵入后和冷的围岩接触而结晶较快,表现出局部有似斑状结构。该套花岗岩在区域上属于松木沟超单元二道沟单元,具S型花岗岩的特征。

研究区内脉岩发育较多,主要为受造山期构造及岩浆运动产出裂隙后,进而矿物流体沿裂隙贯入形成的小脉体,多呈透镜状,脉体的分布方向和区内构造线方向大体一致。石英脉呈白-乳白色,隐晶质-微晶结构,块状构造。岩石几乎由隐晶质硅质组成,局部有少量的微晶石英。岩石较致密坚硬,局部见褐铁矿化。长英质脉呈白色,半自形粒状结构,微粒结构,块状构造。岩石主要由斜长石和石英组成。岩石较致密,局部可见褐铁矿化。碳酸岩脉呈灰白-灰色,细粒结构,块状构造。岩石主要由方解石和白云石组成,遇稀盐酸剧烈起泡。岩石风化较强,局部见褐铁矿化。脉体规模一般较小,宽2~10m,长50~80m,由于第四系覆盖厚,其延伸和规模普遍较难观察。

2.4 铜矿化蚀变带特征

蒲花沟铜矿区铜矿化带从整体看,集中分布在研究区中部一带。地表矿化带总体沿5°~185°方向展布,绝大部分呈南西倾向,倾角在35°~78°。矿化带断续长约0.11km,宽约15.00m(图3)。该矿化带主要由孔雀石化碎裂英安质晶屑凝灰岩、含黄铁矿绿帘绿泥石化碎裂英安质晶屑凝灰岩和蚀变破碎带组成(图4)。

孔雀石化碎裂英安质晶屑凝灰岩:灰黑色,凝灰结构、碎裂结构,块状构造。岩石中孔雀石呈翠绿色,集合体呈薄膜状、放射状,在岩石中普遍分布。局部见有少量的蓝铜矿,深蓝色,集合体呈浸染状,致密块状,不均匀分布。岩石整体破碎,裂隙发育。为研究区主要赋矿岩石。

1.第四系全新统残坡积堆积物;2.泥盆系沙流水组;3.上志留统;4.奥陶系阴沟群中岩组;5.碎斑化花岗质细砾岩;6.碎裂化英安质晶屑凝灰岩;7.强绿帘绿泥石化英安质晶屑凝灰岩;8.孔雀石化英安质晶屑凝灰岩;9.褐铁矿化细粒二长花岗岩;10.褐铁矿化碳酸盐脉;11.褐铁矿化长英质岩脉;12.破碎带;13.铜矿体;14.基线、基点位置及编号;15.裂隙产状;16.地层岩性界线;17.断层图3 蒲华沟铜矿化带地质简图Fig.3 Geological schematic map of Puhua ditch copper mineralization zone

1.第四系残坡积堆积物;2.孔雀石化碎斑化英安质晶屑凝灰岩;3.绿帘石化英安质晶屑凝灰岩;4.碎裂化英安质晶屑凝灰岩;5.褐铁矿化长英质岩脉;6.蚀变破碎带;7.铜矿体;8.平硐;9.探槽;10.化学样位置;11.岩层产状图4 蒲华沟铜矿化带地质剖面简图Fig.4 Geological profile schematic map of Puhua ditch copper mineralization zone

含黄铁矿绿帘绿泥石化碎裂英安质晶屑凝灰岩:岩石新鲜面深灰-灰黑色,凝灰结构、碎裂结构,块状构造。岩石局部黄铁矿和少量的黄铜矿相互伴生,在地表岩石中绝大部分呈细粒状、浸染状零星分布,局部呈团块状,细脉状分布。岩石整体较破碎,节理裂隙发育。

蚀变破碎带:岩石破碎,蚀变强烈,常见有滑石化、黄钾铁矾化、碳酸盐化、黏土化等,局部蚀变破碎带内见有少量的孔雀石。含矿岩石分布于蚀变破碎带两侧边部。

同时由于构造活动和岩浆作用伴随着大量热液形成,在围岩中形成了各种指示意义较好的蚀变。

(1)硅化:主要分布于含矿岩石及其围岩中,在矿带内形成大小不等的石英脉、长英质岩脉等,并使围岩石英含量增加、岩石硬度增高;形成的脉体内有孔雀石、褐铁矿等矿物,是矿区内一种重要的蚀变作用,对矿化有很强的指示作用。

(2)碳酸盐化:碳酸盐化是矿区一种重要的热液蚀变,方解石呈细脉状填充在脉岩裂隙中,并使脉岩中的铁、镁矿物受到碳酸盐的交代作用,使岩石硬度变低、颜色变浅。该类蚀变是寻找铜矿的一个重要线索。

(3)滑石化:滑石化主要分布在研究区奥陶系阴沟群中岩组(Oy2)铜矿化带中,滑石呈片状集合体分布在岩石裂隙中,具滑感。滑石化与铜矿化有密切关系。

(4)绿泥石化:绿泥石化主要分布在奥陶系阴沟群中岩组(Oy2)与花岗岩接触带附近,绿泥石呈细小鳞片集合体分布,由热液带来的镁、铁交代硅酸盐而成;同时伴随着绿帘石化。

2.5 铜矿体特征

2.5.1矿体形态、规模、产状

蒲花沟铜矿区共圈定铜矿体2条,均为工业矿体,矿体总体呈脉状、透镜状产出,大部分矿体与顶、底板围岩略呈小角度相交,接触面略具凹凸不平。其铜矿体特征见表1。

表1 矿体特征表Tab.1 List of ore body characteristics

Cu1号矿体长度28.0 m,厚度1.03 m,平均品位为0.76%,为高品位矿体。矿体产于孔雀石化碎裂英安质晶屑凝灰岩中。矿体形态简单,并且总体沿3°~183°方向延伸,向北西倾斜,地表倾角70°左右。矿体呈透镜状产出。

Cu2号矿体长度34.0 m,平均厚度1.15 m,厚度变化系数为48%,矿体厚度较稳定;平均品位为1.11%,品位变化系数为43%,矿体品位稳定程度均匀。

该矿体产于孔雀石化碎裂英安质晶屑凝灰岩,平面形态有弯曲,总体沿0°~180°方向延伸,总体向南西倾斜,地表倾角50°~55°,总体呈透镜状产出。根据对矿石自然类型的分类,本矿区矿体的顶底板围岩主要为绿帘绿泥石化碎裂英安质晶屑凝灰岩,且在Cu2矿体的底板局部偶见一条赤褐铁矿化长英质岩脉(见于TC0004),规模较小,宽2.4 m左右;顶板局部由于受到构造作用的改造,蚀变破碎强烈,形成规模较小的蚀变破碎带。

2.5.2 矿石特征

为进一步研究蒲花沟铜矿各类矿石特征,笔者主要采用槽探工程和硐探工程2种方法对矿区矿石进行了不同程度的揭露观察和鉴定,通过样品分析,主要针对矿石化学成分、结构构造、物质组成及矿石自然类型展开系列研究工作。

(1)矿石化学成分:根据2种工程方法所揭露的矿石物相分析结果(表2)显示,本矿区大部分矿石为氧化矿石。其中槽探工程主要揭露的是地表浅层次的矿石,各类矿石样品(1号样)中氧化物中Cu含量占样品中Cu总含量的百分比(即氧化率)为90%,根据矿石全分析结果(表2),矿石中主要有用组分为Cu元素,品位集中在0.02%~1.32%,极个别高达2.23%,主要来自于孔雀石和少量的黄铜矿。另硐探工程主要揭露地下深层次矿石,各类矿石样品(3号样)中氧化物中Cu含量占样品中Cu总含量的的百分比为69%,根据矿石全分析结果(表3)和组合分析结果(表4),本矿区铜矿石中除Cu外,其深部还赋存有一些Au和Ag有用组分,其平均含量(百分比)分别为:0.10×10-6、4.43×10-6,这2种矿物在近年的工作中未做系统分析,赋存特征、规模等难以确定,在以后的工作中将予以重视;影响铜精矿质量的杂质主要有As,其平均含量为0.22%;而Bi、Pb、Zn等均未超标,其平均含量在规范中铜精矿杂质含量最高限量之内。

(2)矿石结构:据槽探工程和硐探工程2种方法揭露状况,该矿床铜矿石主要表现有晶屑凝灰结构、碎裂结构以及他形-半自形晶粒状结构。

晶屑凝灰结构:为矿石中常见的结构。矿石大部分由晶屑石英、斜长石等火山碎屑和火山灰胶结物组成。其中石英、斜长石晶屑分选性差,且二者镶嵌无规律分布,其空隙被细小火山灰填充胶结,显示晶屑凝灰结构特征。

表2 物相分析结果表Tab.2 Phase analysis result table

表3 矿石全分析结果表Tab.3 Complete analysis tableof ore

表4 组合样分析结果表Tab.4 Results table of the combination analysis

碎裂结构:矿石较破碎,石英绝大部分破碎并有不同程度的重结晶现象,呈不规则状、他形晶粒状;斜长石呈残缺宽板状,且表面微裂纹较发育。

他形-半自形晶粒状结构:这种结构主要表现在矿石内部的金属矿物中。细粒状黄铁矿和少量的黄铜矿均呈他形-半自形晶,粒径在0.02~1.0 mm。二者粒度细小者呈他形晶粒状,个别偏大者呈半自形晶。

(3)矿石构造:工程揭露显示,铜矿石构造主要表现有浸染状构造、细脉状构造和块状构造。

浸染状构造:此为最主要的矿石构造,包括星散浸染状、稀疏浸染状及稠密浸染状,由孔雀石及少量蓝铜矿等矿物的集合体呈浸染状、薄膜状分布于脉石矿物中而构成。

细脉状构造:主要由孔雀石、黄铜矿、黄铁矿集合体沿劈理、裂隙充填,呈细脉状产出。脉宽较集中在0.5~2.0 cm。

块状构造:此为常见的矿石构造,除矿石宏观特征具有这种构造外,而在矿石内部的金属矿物也具有这种构造,矿石局部范围可见黄铁矿分布较均匀,也形成块状构造。

(4)物质组成:该矿床矿石主要有孔雀石、黄铁矿,另可见少量的黄铜矿、蓝铜矿、磁铁矿等。孔雀石表现翠绿色,单晶体呈放射状、集合体呈薄膜状、皮壳状、不均匀分布于岩石表面;黄铁矿呈黄色,多数呈半自形-他形晶粒状,个别呈自形晶,粒度在0.02~1.00 mm,一般以致密块状集合体出现在裂隙的密集区及裂隙附近,局部呈星散浸染状不均匀分布;黄铜矿呈黄铜色,呈半自形-他形晶粒状,粒径0.02~1.00 mm,集合体呈细脉浸染状分布在脉石矿物裂隙中,周围可见黄铜矿沿黄铁矿边缘进行交代现象;蓝铜矿呈靛蓝色,细粒状、放射状,集合体呈块状,与孔雀石伴生不均匀分布于岩石节理、裂隙中;磁铁矿呈铁黑-钢灰色,矿石含量较少,半自形-他形晶粒状,单晶粒径为0.02~0.30 mm,晶面发育较完好,多见不规则粒状;脉石矿物主要有石英、斜长石。石英绝大部分随破碎有不同程度的重结晶,不规则状到偏向透镜状、他形晶粒状,表面微裂纹发育,是原岩晶屑和破裂隙共同作用的结果。粒径在0.02~1.50 mm;斜长石呈残缺宽板状,粒径在0.02~1.50 mm,且局部被石英集合体半包裹,分布不均匀。同时还可以见到其蚀变产物黏土及碳酸盐、绢云母等。

(5)矿石自然类型:根据矿区工程揭露矿石中矿石矿物和脉石矿物及其结构特征将矿区矿石定为孔雀石化碎裂英安质晶屑凝灰岩型铜矿石。

孔雀石化碎裂英安质晶屑凝灰岩型铜矿石:矿石新鲜面深灰-灰黑色,碎裂结构、晶屑凝灰结构,块状构造。矿石中石英、斜长石晶屑大小为0.02~1.50 mm。石英具有重结晶现象,呈不规则状、他形晶粒状;斜长石呈残缺宽板状,局部蚀变为细小次生物绢云母、滑石、黏土等。二者破裂、破碎,表面见有微裂纹,其碎屑空隙间填充显微隐晶质-隐晶质绿帘石、绿泥石及火山灰胶结物等。矿石中孔雀石呈翠绿色,单晶体呈放射状、集合体呈浸染状、皮壳状、细脉状等,且普遍分布。黄铜矿和黄铁矿呈星散浸染状、偶见致密块状、细脉状局部分布在矿石中。蓝铜矿少见,呈靛蓝色,浸染状、偶见皮壳状,分布极少。

3 矿床类型及成因分析

3.1 矿床类型

根据前述的蒲花沟铜矿矿体特征判断,蒲花沟铜矿类型为破碎带蚀变岩型铜矿,金属矿物形成于热液作用阶段,以黄铁矿-黄铜矿组合为标志,主要容矿围岩为孔雀石化碎裂英安质晶屑凝灰岩,明显受构造破碎蚀变带控制,为奥陶系阴沟群有关的后生成矿系列;工程揭露的地表氧化矿仅是这种硫化物铜矿经长期风化的结果,为奥陶系阴沟群有关的表生风化成矿系列。

3.2 矿床成因

(1)矿质来源:本矿区圈定的铜矿体(Cu1、Cu2)赋存于奥陶纪阴沟群中岩组中,其主要容矿围岩为孔雀石化碎裂英安质晶屑凝灰岩。通过对矿区地层及矿化带南西侧侵入岩体的光谱结果统计(表5、表6),明显得出奥陶系阴沟群中岩组中Cu元素平均含量约415.2×10-6,远远高于矿区内其他地层(包括南西侧侵入岩体)中Cu元素平均含量,且目前在矿区南西侧基岩中也未发现矿化,因此说明奥陶系阴沟群中岩组为蒲花沟铜矿体的主要成矿物质来源,同时为铜矿的形成提供了良好的成矿背景。

表5 矿区地层Cu元素平均含量统计表Tab.5 Average content statistics table of Cu element in stratum of Mining area

表6 矿区岩体Cu元素平均含量统计表Tab.6 Average content statistics table of Cu element in rock of Mining area

(2)控矿构造:蒲花沟铜矿化带位于F2断裂带内部,由于矿化带内蚀变破碎带及断层比较发育,且所有矿体均位于蚀变破碎带或断层的旁侧,因此说明F2断裂带与铜矿体的形成有着密切联系,为蒲花沟铜矿床的主要导矿构造。断裂带内及围岩中裂隙比较发育,为成矿热液(物质)从地壳深部向上运移提供了良好的通道(林国芳,2003),同时也形成了后期矿质富集就位到最终成矿的有利场所,再者F2断裂带也是蒲花沟铜矿床的容矿构造,控制了铜矿体的分布、规模及产状。

(3)热动力来源:蒲花沟铜矿地处北祁连加里东造山带,受祁连造山带的影响,祁连洋在加里东运动阶段(早古生代)持续向南俯冲,使柴达木盆地南缘—中祁连板块北缘一带发生广泛的岩浆活动(林国芳,2003),形成了岛弧型岩体(张旗等,1997),位于岛弧向陆一侧相继开始扩张(夏林圻等,1998),岩浆逐渐上涌,直到加里东运动末期(晚志留世)南北古陆碰撞,中祁连地块与北祁连岛弧碰撞结束,洋盆完全闭合。整个北祁连-走廊带进入磨拉石前陆盆地阶段(徐亚军,2010),伴随局部岩浆活动,在蒲花沟一带出现花岗岩类侵入体。研究表明,上述地质构造演化及岩浆活动发育正构成了蒲花沟铜矿形成的主要热源。

4 结论

笔者在详实的野外地质资料的基础上,对北祁连奥陶系阴沟群中蒲花沟铜矿进行了分析研究,取得如下主要认识。

(1)北祁连蒲华沟铜矿成矿类型为破碎带蚀变岩型铜矿。

(2)北祁连蒲华沟铜矿赋矿层位为奥陶系阴沟群中岩组(Oy2),也是该铜矿的主要矿质来源,其主要容矿围岩为孔雀石化碎裂英安质晶屑凝灰岩。

(3)北祁连蒲华沟铜矿矿化带主要受断层F2的影响,为主要的导矿构造和容矿构造,控制矿体分布、规模及产状。

(4)北祁连加里东造山带在加里东运动末期(晚志留世)受构造运动影响,发育局部岩浆活动作用,相继在蒲花沟一带形成酸性侵入体(花岗岩类),构成了北祁连蒲花沟铜矿形成的主要热动力来源。

参考文献(References):

保广普,付军,刘春娥,等.祁连莲花山塞浦路斯型铜矿地质特征及找矿前景[J].中国矿业,2016,25(S1):333-336,353.

BAO Guangpu,FU Jun,LIU Chune,et al.Geological Characteristics of Lianhuashan cyprus-type copper deposit from Qilian area and its prospecting potrntial[J].China Mining Magazine,2016,25(S1):333-336,353.

窦全成.青海省祁连县陇孔沟小型金矿床成因探讨[J].西部探矿工程,2006(S1):191-192.

DOU Quancheng.Discuss of Genesis of Longgongou Small Gold Deposit in Qilian County, Qinghai Province[J]. West-China Exploration Engineering,2006(S1):191-192.

贾时茂,王仲学.甘肃省北祁连西段博怀沟铁矿控矿因素分析[J].甘肃地质,2015,24(3):52-57.

JIA Shimao,WANG Zhongxue.Geologic Characteristics and metallogenesis Bohuaigou iron deposit in west section of North Qilian[J].Gansu Geology,2015,24(3):52-57.

金霞,黄增保.甘肃昌马地区阴沟群火山岩地质特征及构造环境探讨[J].甘肃地质学报,2004(1):46-53.

JIN Xia,HUANG Zengbao.Discussion on the Geological Characteristicsand its tectonic setting of volvanic rocks of Yingou Group in Changma area,Gansu[J].Acta Geologica Gansu,2004(1):46-53.

李生栋.北祁连山寒山金矿床地质特征及成因[J].甘肃科技,2011,27(7):45-48,66.

LI Shengdong.Geological Characteristics and Genesis of Hanshan Gold Deposit in North Qilian Mountains[J]. Gansu Science and Technology, 2011,27(7):45-48,66.

林国芳,刘凤萍.北祁连加里东造山带南缘钨矿成矿背景及找矿潜力[J].甘肃地质学报,2003,(1):78-84.

LIN Guofang,LIU Fengping.Skarn-Quartz Vein type Tungsten metallogenic setting and Prospecting potential in the Southern margin of North Qilian caledonian orogen Northwest China[J].Acta Geologica Gansu,2003,(1):78-84.

夏林圻,夏祖春,任有祥,等.祁连山及邻区火山作用与成矿[M].北京:地质出版社,1998.

XIA Linqi,XIA Zuchun,REN Youxiang ,et al.Volcanism and mineralization in the Qilian Mountains and its adjacent areas[M].Beijing:Geological Publishing House,1998.

徐亚军.北祁连造山带晚加里东—早华力西期造山过程的沉积响应[D].中国地质大学,2010.

XU Yajun.Sedimentary Response to the Late Caledonian-Early Hereynian Orogenesis, the North Qilian Orogen[D].China University of Geoscienees,2010.

杨国庆,杨春茂.塔尔沟地区1/5万矿产远景调查地质特征及找矿方向[J].甘肃冶金,2009,31(5):52-56,59.

YANG Guoqin,YANG Chunmao.Geological Characteristics and Prospecting Direction of 1∶50000 Mineral Prospects Investigate of Taergou Area[J].Gansu Metallurgy,2009,31(5):52-56,59.

杨银成,周金玺,彭勇,等.青海省祁连县热水沟铁矿地质特征及成因探讨[J].黄金科学技术,2007(6):30-34.

YANG Yincheng,Zhou Jinxi,PENG Yong,et al.Geological Characteristicsand Original Discussion of Eastern ReshuigouIrn Depositin Qilian County,Qinghai[J].Gold Scienceand Technology,2007(6):30-34.

张旗,郭原生,王岳明,等.祁连山地区镁铁超镁铁岩的多样性[J].地球科学进展,1997,12(4):324-330.

ZHANG Qi,GUO Yuansheng,WANG Yueming,et al.The diversity of Mafic-Ultramafic rocks in Qilian mountians[J].Advance In Earth Sciences,1997,12(4):324-330.

张素云,刘东风.浅析甘肃寒山金矿矿化富集规律[J].甘肃科技,2015,31(15):16-18.

ZHANG Suyun, LIU Dongfeng. Analysis of the enrichment of Gansu Hanshan gold deposit mineralization regularity of [J]. Gansu Science and Technology, 2015,31 (15): 16-18.

张招崇,毛景文,杨建民,等.北祁连山西段早奥陶世阴沟群火山岩的构造背景[J].岩石矿物学杂志,1997(3):2-10.

ZHANG Zhaochong,MAO Jingwen,YANG Jianmin,et al.Geology and Geochemistry of Volcanic Rocks of the EarlyOrdovician Yingou Group in the Western Part of North QilianMountain and Their Tectonic Setting[J]. Acta Petrologica et Mineralogica,1997(3):2-10.