沁水煤田柿庄区块太原组K4层位砂体冲刷特征分析

张 璐

(山西省煤炭地质114勘查院,山西长治046011)

沁水煤田作为我国目前煤产量最大的石炭—二叠纪煤田,经过多年的地质调查及生产实践,其晚古生界含煤地层的地质研究程度已经很高。众多作者在沁水煤田含煤地层的标志层(煤层)对比方面做了大量工作。本文在众多前辈、学者研究成果的基础上,就在本区勘探过程中发现的太原组K4石灰岩缺失、变薄的现象,分析原因、并研究了区块内K4层位砂体冲刷特征。

1 研究区背景

1.1 位置

柿庄区块地处山西省晋城市沁水县的东北部,位于沁水县柿庄镇北郞沟村—柿庄镇峪里村—高平市野川镇模凹村一带,面积约93km2,距晋城市103km。

1.2 地质概况

勘查区位于沁水块坳次级构造单元沾尚—武乡—阳城北北东向褶带南段东部。受区域构造的影响,勘查区总体为走向北东、倾向北西的单斜,在此基础上发育了次一级宽缓褶曲,产状较为平缓,发育断层不发育,无岩浆侵入体。构造属简单类。地层沉积规律与晋东南地区一致,以元古界为结晶基底,向上依次沉积了下古生界(寒武系、奥陶系)、上古生界(石炭系、二叠系)、中生界(三叠系),第四系分布于区内山梁及沟谷中。

2 研究区K4石灰岩沉积特征

2.1 太原组岩性特征及沉积特点

太原组为本区主要含煤地层。平均厚度80~100m。本组为典型的海陆交互相旋回沉积,由多层石灰岩及砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤层组成。按沉积旋回可分为3段,见图1。

(1)一段(C3t1)。K1砂岩底部—K2灰岩底部。厚7~30m。K1细粒砂岩为一层灰白色薄层状,石英为主,硅质胶结,脉状层理,夹泥岩条带,偶含星散状黄铁矿;K1砂岩顶部—15#煤底部:深—黑灰色泥岩、粉砂岩、含铝泥岩,夹中粒砂岩,含星散状黄铁矿及黄铁矿结核,较多不完整植物化石,上部含菱铁矿结核,顶部产丰富植物根化石。夹16#煤层。

(2)二段(C3t2)。K2灰岩底部—K4灰岩顶部。厚20~35m。由深灰色、灰黑色泥岩、砂质泥岩夹中细粒砂岩、粉砂岩及灰—深灰色石灰岩、泥灰岩和薄煤层组成。以海侵石灰岩发育为特征,由K2、K3、K4等深灰色石灰岩构成主体格架,与其上深—黑灰色泥岩、灰—浅灰色中细粒砂岩及13、12、11号煤层等薄煤层组成向上变浅的海退层序;石灰岩中均匀层理为主,含完整及不完整动物化石。

(3)三段(C3t3)。K4灰岩顶部—K7砂岩底部。厚34~55m。以碎屑岩发育为特征,夹K5、K6等石灰岩、泥质灰岩及7、8-1、8-2、9号等薄煤层;石灰岩为深灰色,均匀层理为主,具波状层理,含丰富的动物化石;碎屑岩中砂岩为中粗粒及细粒结构,脉状波状层理,大型交错层理,夹泥岩条带,层面较多植物碎屑。泥岩、粉砂岩较多,为深灰色、黑灰色,具水平纹理、透镜状层理、波状层理,含较多完整及不完整植物化石,含菱铁矿结核,具星散状黄铁矿,偶见黄铁矿结核。每一旋回顶部泥岩中含大量植物根化石。

2.2 太原组K4石灰岩厚度特征及其遭冲刷程度

(1)K4石灰岩厚度特征。据研究区内及附近钻孔资料显示(见图2),K4石灰岩厚度一般为1.33~4.65m,平均厚度为2.46m。整体趋势呈现东部薄于西部,但平均厚度低于沁水盆地区域均值。其中,302#孔是揭露正断层导致K4石灰岩缺失。在排除构造因素影响后对比发现:多数钻孔于K4层位或K4石灰岩上覆赋存一套厚度极不均匀的冲刷砂体。受此套砂体影响,501#、502#孔K4石灰岩完全缺失;103#、0401#、0701#、0702#、1103#及2806#孔K4石灰岩均有不同程度的变薄现象。

图2 K4石灰岩厚度等值线图

(2)K4层位冲刷砂体岩性及物性特征。此套砂体岩性以灰白色细粒砂岩、中粒砂岩为主,矿物成分以石英为主,长石次之,发育交错层理—平行层理,颗粒呈次圆状,正粒序为主。物性方面,视电阻率曲线(NR)由浅至深总体呈中—中高反映,自然伽马曲线(GR)呈现中—中低反映,见图3。岩性及物性特征明显,易于对比。

图3 砂体物性曲线图

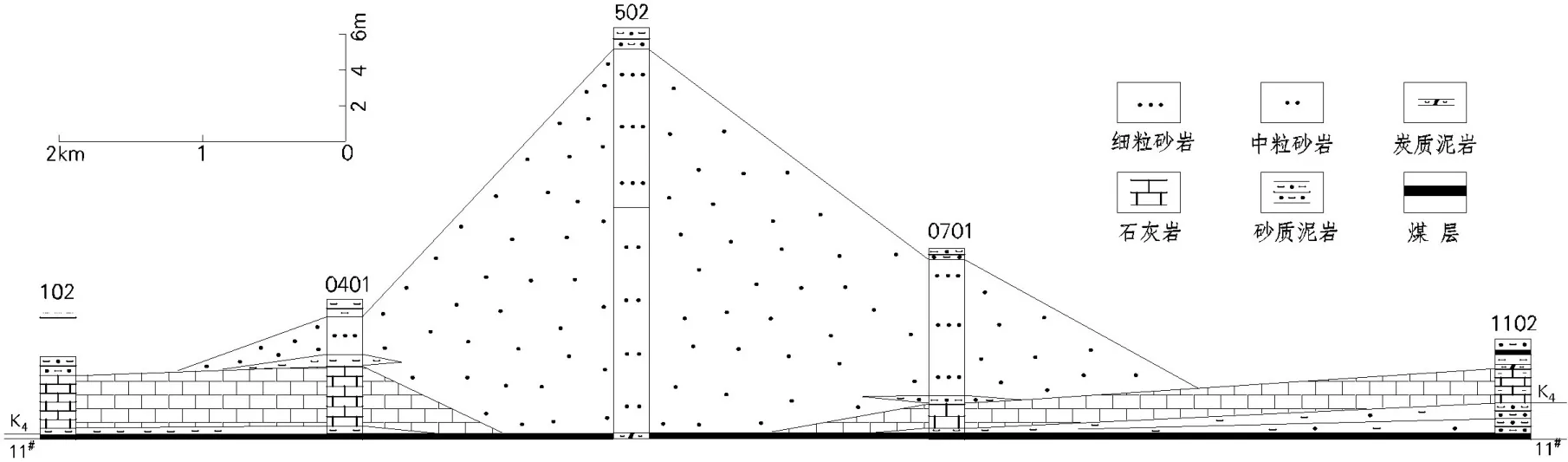

(3)K4层位冲刷砂体平面及剖面展布特征。剖面上,此套砂体以501#、502#孔最厚,分别为10.70m、21.45m,呈透镜状。在岩性对比的基础上(图4中以102—0401—502—0701—1102一线为例),可分析各钻孔内K4石灰岩受砂体冲刷程度,并划定其在平面上的展布范围。K4层位砂体在区内较发育,平面上呈现条带状或鸟足状,见图5。

3 结论

(1)在明晰了区域石炭系上统太原组地层和沉积特征的基础上,对研究区孔内K4石灰岩缺失、变薄现象进行了分析、对比,确定了冲刷砂体的岩性、物性特征和砂体在平面及剖面上的展布特征。

图4 A-A′线剖面图

图5 K4层位冲刷砂体图

(2)K4石灰岩沉积后,海水渐退,代之为分流间湾[3]。从研究区K4层位砂体的以上特征分析,其来源应属分流河道冲刷后沉积形成。

(3)需要指出的是,此套砂体在晋东南沁水一带影响范围较大,当地矿井生产中常将此套砂岩命名为“黄水沟砂岩”。但以往文献中多认为“黄水沟砂岩”属山西组底界,是与太原西山北岔沟砂岩相当的第一砂岩[4]。从沉积层位上看,两种说法尚存争议,且对此套砂岩研究较少。还有必要在沁水盆地南部范围内从遗迹学、矿物结晶学、古生物地层学、沉积学等方面进行大量工作,来确定分流河道流向、冲刷范围及砂体区域对比情况等。

[1]山西省煤炭地质114勘查院.山西省沁水煤田沁水县柿庄勘查区煤炭详查报告[R].2014.

[2]程保洲.山西晚古生代沉积环境与聚煤规律[M].山西科学技术出版社,1992.

[3]舒符莹.山西省沁水煤田长治矿区晚石炭世的沉积聚煤演化[J].山西地质,1990,5(4).

[4]张志存,夏国英.晋东南上石炭统山西组的竹蜓类分带[J].中国区域地质,1985(2).