“六畜”饲养设施名称共时分布

杨 彬

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

0 引 言

“六畜”一词先秦就已出现,《辞源》(第三版)、《汉语大词典》最早出处均为《左传·昭公 二十五年》:“为六畜、五牲、三牺,以奉五味。”人们最为熟知的则是蒙学经典《三字经》中朗朗上口的诗句“马牛羊、鸡犬豕,此六畜,人所饲。”农耕经济时代,帝王将相、黎民百姓都会祈求来年“六畜兴旺”,说明牲畜繁衍兴盛是国泰民安的基本保障。清人王相详细阐述了这六种牲畜对人类的不同价值,即“牛能耕田劳作,马能负重致远,羊能供备祭器,鸡能司晨报晓,犬能守夜防患,猪能宴飨宾客。”[1]23

以往对“六畜”的相关研究多定位于汉语文化词范畴,涉及内容主要包括六畜成语、六畜文化、六畜英汉对比、少数民族语言中的六畜熟语等,而对“六畜”饲养设施名称的研究却极少出现在人们关注的范围内。笔者认为,由于“六畜”具有与人类生活密切相关、有助于农业生产、利用价值极高等特点,对其饲养设施名称进行研究有一定的可行性和必要性。本文语料以6卷本《现代汉语方言大词典》及北大CCL语料库为主,特此说明。

1 “六畜”饲养设施名称分布现状

分布现状描写能够呈现当下真实的语言面貌,对特征词的描写更能反映出方言之间的词汇区别特征。李如龙认为:“方言特征词是一定地域里一定批量的、区内大体一致、区外相对殊异的方言词。”[2]105方言特征词是一个层级系统,由区间特征词、方言区特征词、方言片特征词组成。为了便于考察,我们将三者统称为“通用词”,而将只出现在某一方言点的特征词称为“独有词”。

描写的内容主要包括:(1)考察特定牲畜饲养设施名称,确定“通用词”、“独有词”,并总结方言区、方言片的使用情况;(2)统计某一名称的通行方言点个数及其方言覆盖率(由通行方言点个数/42求得);(3)依据方言覆盖率高低确定某一子场的共时主导词。需要说明的是,对词形相同、词义基本相同、个别引申义有所区别的词,在数据统计中和具体分析中将采取“合并、分项”两种不同的态度。数据统计时,以同一词形和通行义项为统计基础,合并考察,如将“狗窝1、狗窝2、狗窝3”归为一个词,这样可避免词位过多、内容繁冗;“分布特征分析”中则分项考察,定为不同的词,这样便于观察不同方言点的词义引申情况。此外,意义未发生变化的重叠式也纳入基式的范围,如将“狗窝、狗窝(窝)”算为一个词。

《中国方言地图集》将汉语方言分区的第一层次分为十大方言区,即官话、晋语、吴语、湘语、闽语、粤语、赣语、客家话、徽语、平话,后文以此为标准并具体定位到不同方言点所属片区。

1.1 饲养狗的设施名称

该子场成员有通用词5个,独有词2个。先来看通用词(见表1)。

表1 饲养狗的设施通用名称

从表1可知,“狗窝”的方言覆盖率最高,是“饲养狗的设施名称”这一子场的共时主导词,主要使用于除冀鲁、胶辽的官话区,此外还用于晋语两地及赣语区的南昌。“狗窠”使用面积第二广,主要集中在吴语区,西南官话、湘、徽、赣方言区也有分布。“狗窦”使用于粤语区,西南官话区的柳州及南宁平话区。“狗岫”则只在闽语中出现。讲客家方言的于都和赣方言的黎川习惯使用“狗薮”。

属于该语义场的独有词很少见。建瓯话中将饲养狗的设施称作“狗巢”。“巢”的本义是鸟的住所,《说文》有“鸟在木上曰巢,在穴曰窠”,《诗经·昭南·鹊巢》也有“维鹊有巢,维鸠居之”,都可以证明“巢”的居住者最初是鸟类。上古先民所处的自然环境极其恶劣,《孟子·滕文公下》中载“当尧之时,水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定,下者为巢,上者为营窟。”为了躲避洪水之灾,先民纷纷效法鸟类,在树上筑巢而居,以求平安,这时“巢”的居住者逐步扩大,由鸟类变为人类。建瓯话中的“狗巢”居住主体为狗,显然“巢”的居住者范围进一步扩大,由“飞禽→人→走兽”。“巢”之所以能用于描述狗的住所,搭配的义域更为广泛,是因为其居住主体在不同时期、不同地域扩大化的结果。由于现存文献有限,已无法得知“狗巢”出现的准确时期。

1.2 饲养鸡的设施名称

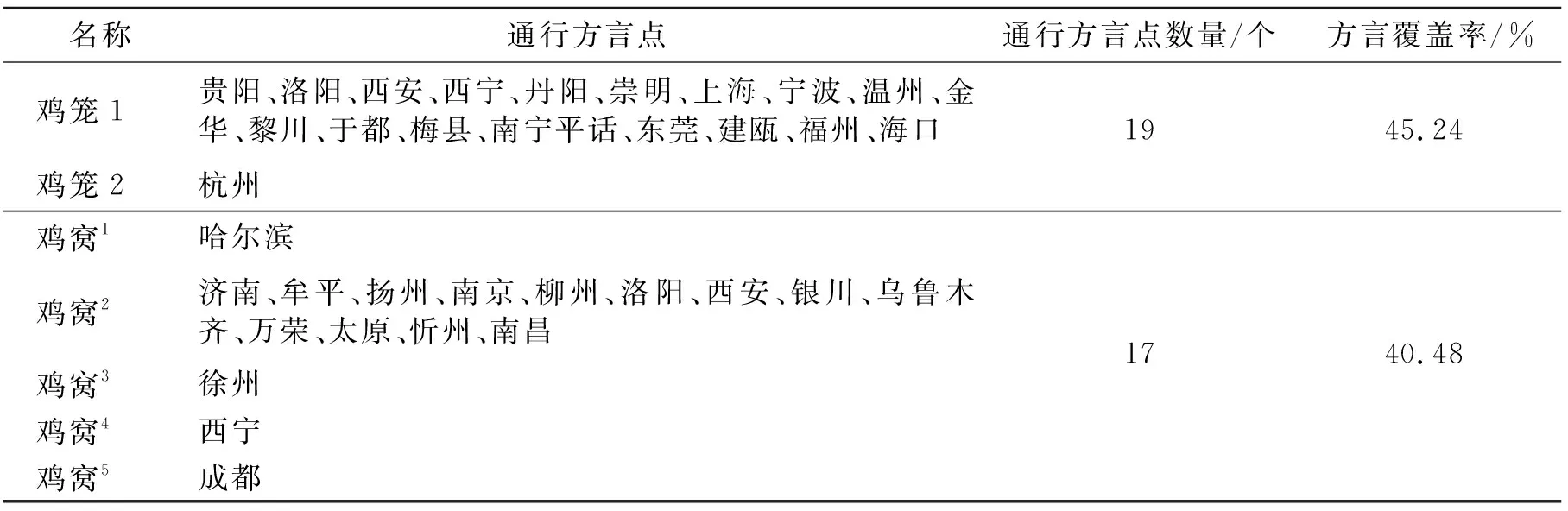

该子场的成员在“六畜”饲养设施名称中是最丰富的,将词形变化产生的“鸡笼、鸡笼子”归为一个词位,便有通用词9个,独有词12个。通用词情况见表2。

表2 饲养鸡的设施通用名称

续表2:

“鸡笼”是该子场的共时主导词,使用范围涵盖官话、吴语、客家话、粤语、赣语、闽语区。“鸡窝”通行于官话、晋语、赣语区。需注意的是,同为官话区,不同的方言片表现出很不一样的语用倾向。西南官话的贵阳、东北官话的哈尔滨惯于使用“鸡笼”,冀鲁官话的济南、胶辽官话的牟平、江淮官话的扬州、南京,西南官话的柳州、成都,中原官话的徐州惯于使用“鸡窝”,而中原官话区的洛阳、西安和西宁则二者兼用,这说明方言区之间的词汇既有彼此独立、区内统一,又有相互借用、区间一致。“鸡窠”见于西南官话、徽语区的绩溪、吴语区丹阳、杭州、温州、金华,湘语区娄底。“鸡岫”、“鸡橱”用于闽语,“鸡屋”用于粤语,“鸡棚”用于吴语。

该子场的独有词较复杂,只列举不深入探讨。闽语区的叫法有“鸡宿”[福州]、“鸡寮”[海口]。客家话中使用“鸡鬥、鸡栖”[于都]、“鸡棲”[梅县]。官话区内,哈尔滨使用“鸡架儿”,贵阳用“鸡圈”,成都的“鸡笼(笼)”则专指饲养小鸡的工具。长沙使用“鸡埘”,宁波使用“鸡院”。

1.3 饲养马的设施名称

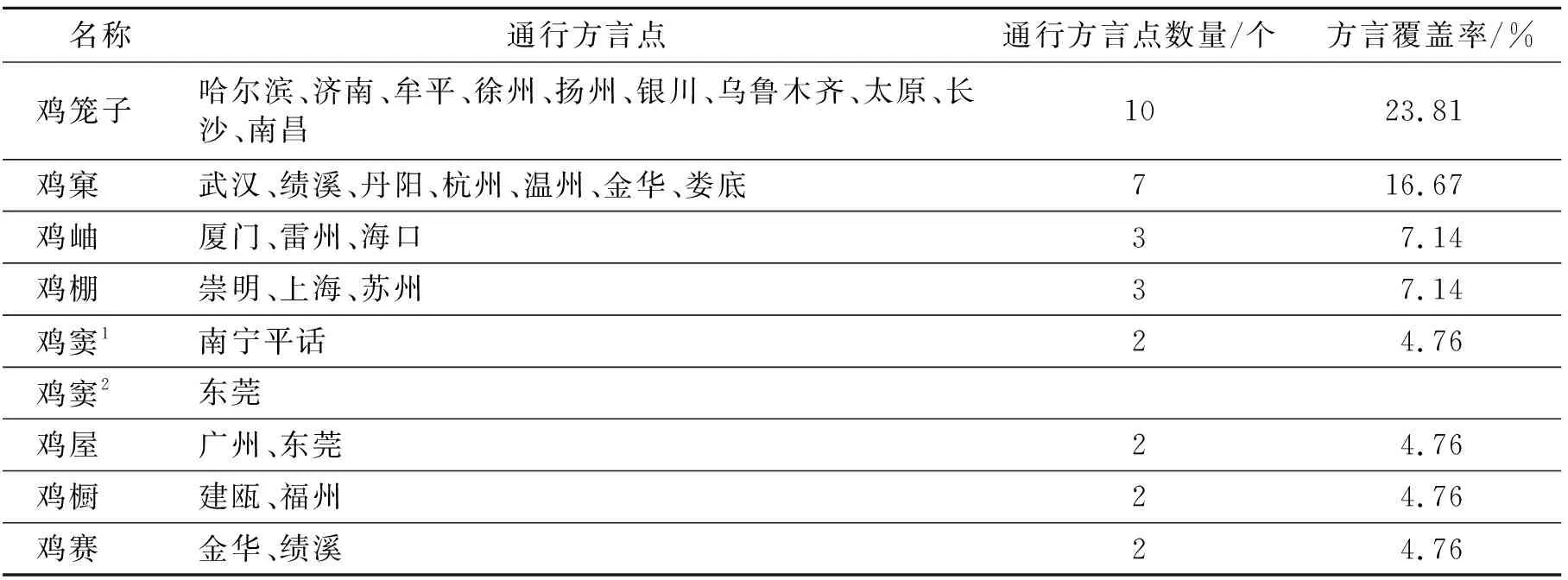

这一子场的成员较少,通用词仅有2个,独有词6个。通用词使用情况见表3。

表3 饲养马的设施通用名称

“马棚”是该子场的共时主导词,使用区域包括官话区(东北、冀鲁、中原、江淮),吴语区的丹阳、崇明、苏州,湘语区长沙、南宁平话区。“马圈”用于晋语区、中原官话区的西安、西宁,西南官话区的贵阳,使用面积是“马棚”的一半。

独有词中,闽语区的厦门、海口、福州分别称为“马牢、马寮、马房”,太原称为“马厩”、温州称为“马栏”,杭州则称为“马司”。西南官话区的武汉、成都称为“马棚(子)、马棚(棚)”,分别采用了加后缀和重叠的形式,意义与“马棚”完全一致,算为一个词。词形变化是方言词汇对比的一个重要内容,部分方言词有相同的词根,但采用不同的构词法,是否加缀、重叠与否、词素顺序等都是研究方言词汇词形差异的要素。

1.4 饲养牛的设施名称

该子场包含通用词6个,独有词4个。通用词使用情况见表4。

表4 饲养牛的设施通用名称

使用范围最广的“牛栏”是共时主导词,出现在除晋语区的9个方言区。“牛圈”用于东北、西南、中原、兰银官话以及晋语,“牛棚”用于冀鲁、江淮官话、吴语及客家话中。“牛屋”见于中原官话的洛阳、徐州,西南官话的柳州,而“牛栏屋”见于吴、湘、赣语的部分地区。“牛房”仅在南京、太原可见。

独有词包括宁波的“牛厩间”,闽语区的雷州、海口、厦门则分别称饲养牛的设施为“牛间、牛寮、牛牢”。

1.5 饲养羊的设施名称

这一子场包含通用词3个,独有词4个,数量也相对较少,通用词分布情况见表5。

表5 饲养羊的设施通用名称

“羊圈”通行于东北、冀鲁、中原、西南、兰银5个官话方言片的11个方言点中,以及晋、吴语部分地区,是共时主导词。“羊栏”出现在吴语区的温州、金华,粤语区的东莞,闽语区的福州,以及南宁平话。通用度最小的“羊棚”,仅在上海、杭州见到。

独有词的分布,在成都称为“羊子窝”、柳州称“羊屋”,崇明称“羊窠”。厦门则保留了“羊牢”的说法,《战国策·楚策》中有“见兔而顾犬,未为晚也;亡羊而补牢,未为迟也。”足见此说法是上古语言的遗迹,西汉时“牢”就用于指称饲养羊的设施。

1.6 饲养猪的设施名称

饲养猪的设施名称中有通用词4个,独有词10个。通用词情况见表6。

“猪圈”是该子场的共时主导词,使用范围主要集中在官话区、晋语区,以及吴语区部分地区。“猪栏”见于吴语区的温州、金华,客家方言区、粤语区,以及闽、徽、赣语少数地区。闽南使用“猪牢”,平话和广州话使用“猪窦”。

该子场的独有词较为丰富。吴语区的金华、丹阳、杭州、宁波、上海分别称饲养猪的设施为“猪栏屋、猪房、猪棚、猪厩间、猪猡棚”,有双音节词也有三音节词,有“厩、间”连用,也有将家畜“猪”扩展为双音节“猪猡”再加类名的“猪猡棚”。闽语区雷州、福州称“猪岫、猪宿”。牟平称“猪窝”,长沙称“猪楼”,广州称“猪樚”。

表6 饲养猪的设施通用名称

2 “六畜”饲养设施名称共时分布特征

以上共时分布描写中既体现出不同家畜与饲养设施名称的搭配特征,也表现出不同方言点、方言片、方言区的语言使用特征,下文将分别讨论。

2.1 搭配特征

2.1.1 同一方言区的不同方言片使用情况存在差异

说起汉语方言的词汇差异,人们总是想到东南角的闽粤方言。其实,就是官话方言区,词汇差异也很可观[2]95。由于涵盖面积广,内部表现出不同的命名倾向是很正常的,如饲养牛的设施,东北、西南、中原、兰银官话选择使用“牛圈”,而冀鲁、江淮官话则使用“牛棚”。这一现象在其他方言区依然存在,如吴语区内饲养羊的设施名称亦有所不同,太湖片的上海、杭州称为“羊棚”,瓯江区的温州、婺州区的金华称为“羊栏”。

2.1.2 同实异名、同名异实现象共存

某一设施在相同方言点有两种以上说法,既可使用通用词,也可使用独有词,这便是“同实异名”现象,如饲养鸡的设施在海口可称通用词“鸡岫”,也可称独有词“鸡寮”。饲养羊的设施在柳州有通用词“羊栏”,也有独有词“羊屋”。这些都说明,各方言区之间词汇的关系表现出异中有同、同中有异的特点。这一现象最可能的解释便是,独有词属于传承词,是古代汉语的遗迹,而通用词属于借用词,是在与共同语长久的接触中,受其影响和制约而使用的。

“同名异实”偶有出现,但不具规模。如“鸡窠”在武汉、绩溪、丹阳、杭州、温州、金华、娄底指“鸡窝”,在萍乡则指“供母鸡产蛋、孵小鸡的设施”。“鸡架”在西安指“供鸡晚上棲息用的架起来的横木”,在哈尔滨则指“鸡窝”。能指相同,所指各异,这种现象应尤为注意。

2.1.3 通用名称中“棚、圈”与“六畜”名称搭配更为多见

对上文共时分布情况进行归纳总结,饲养设施类名中可以与4类家畜搭配的有2个:“棚”能与“鸡、马、牛、羊”搭配,“圈”能与“猪、羊、牛、马”搭配。可以与3类家畜搭配的也有2个:“栏”可与“牛、羊、猪”搭配,“窦”可与“狗、鸡、猪”搭配。可以与2类家畜搭配的包括3个:“窝、窠”均与“狗、鸡”搭配,“屋”与“牛、鸡”搭配。“棚、圈”搭配范围最广,“栏、窦”次之,继而是“窝、窠、屋”。通过溯源各自的本义,发现“圈”指关押牲畜之所,“窝、窠”指鸟穴居之处,“屋”指人的住所,“窦、棚、栏”用于饲养设施是后起义。可见,在命名“六畜”饲养设施时,首选专门用于牲畜的住所名称,其次倾向于借用鸟的住所名称,再次扩大到人的处所名称,“圈”的搭配广是由其长久以来专有名词地位决定的,《说文》有:“圈,养畜之闲也。”

2.2 语言特征

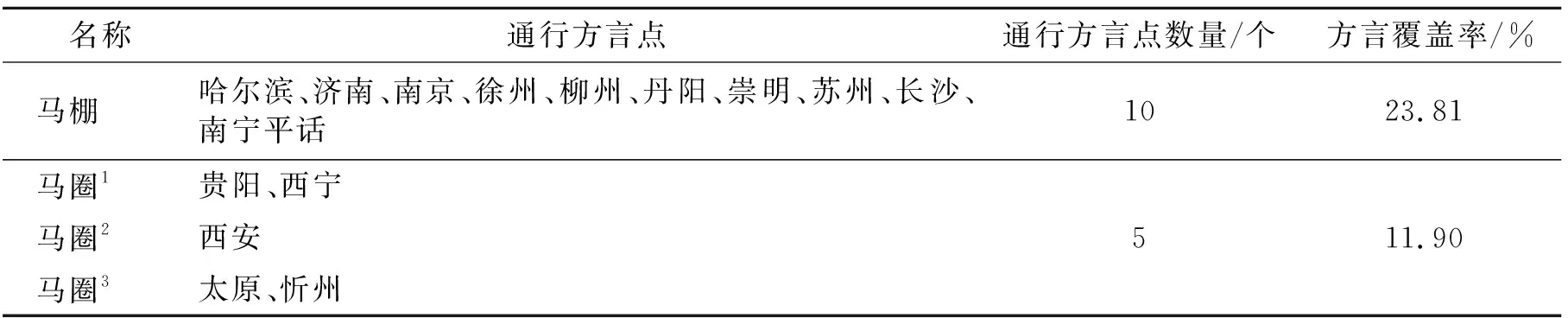

2.2.1 概念义相同的多义词在不同方言区的引申义或义域范围不尽相同

存在这种情况的有10组,即“狗窝1、狗窝2”,“狗窠1、狗窠2”,“鸡笼1、鸡笼2”,“鸡窝1、鸡窝2、鸡窝3、鸡窝4、鸡窝5”,“鸡窦1、鸡窦2”,“马圈1、马圈2、马圈3”,“牛栏1、牛栏2、牛栏3”,“牛圈1、牛圈2”,“羊栏1、羊栏2”,“猪栏1、猪栏2”。举两例说明(见表7、表8)。

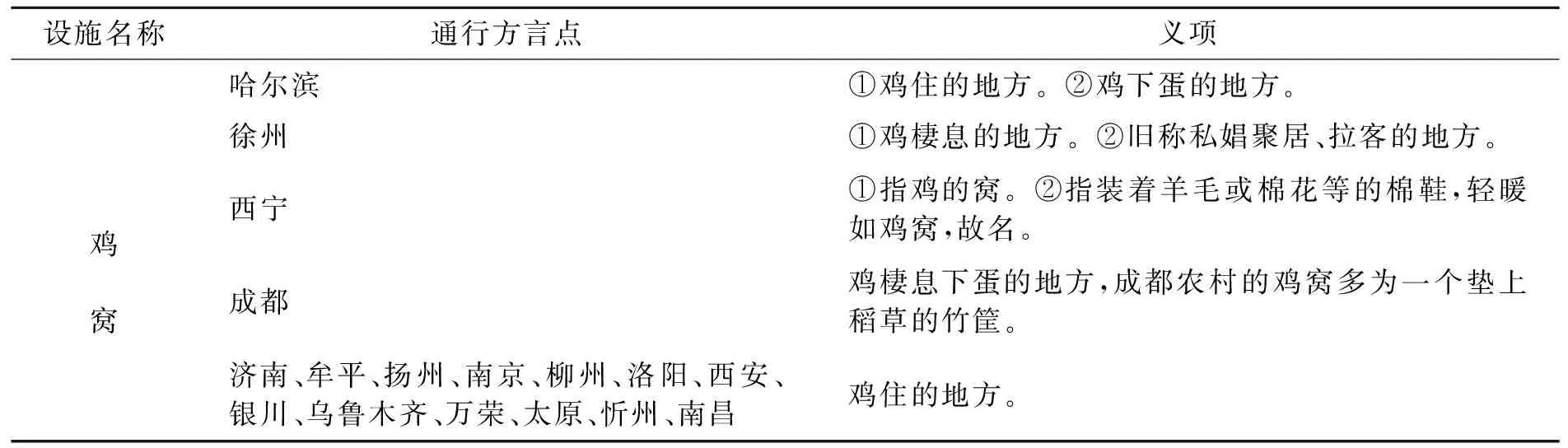

表7 不同方言点“鸡窝”的义项

“鸡窝”在官话大部分地区为单义词,仅有“鸡棲息或住的地方”之义。在哈尔滨、成都还指“鸡下蛋的地方”,该词在这两地使用义域有所扩大。在徐州出现了比喻义“私娼聚居、拉客的地方”,“鸡”用来比喻暗娼,早先见于广州、东莞等地,随着粤语北上,该用法在普通话中流行开来。“鸡窝”在西宁还指棉鞋,是抓住了二者共同的特性轻暖。

表8 不同方言点“羊栏”的义项

“羊栏”通用的意义有“羊圈”,但在柳州还有独特的意义,因柳州郊区的香兰村是土匪关押人质的一个据点,被称为“羊栏村”,所以“羊栏”在该地也有“关押人质的地方”之义。

多义词是研究方言词汇时的一个重要领域,尽管基本意义大多相同,但义项数目的多少、引申义的内容却十分迥异。

2.2.2 某些原来为古语词的饲养设施类名,已变为构词词素,仅有少数在普通话或方言中依然保留词的地位

“窦、窠、岫、薮”在下列四例中皆为词。《礼记·礼运》:“[礼仪]所以达天道,顺人情之大窦也。”郑玄注:“窦,空穴也。”《论衡·辨祟》:“能行之物,死伤病困,大小相害,或人捕取以给口腹,非作窠穿穴有所触,东西行徙有所犯也。”《尔雅·释山》:“山有穴为岫。”《抱朴子·汉过》:“云观变为狐兔之薮,象魏化为虎豹之蹊。”而在《现代汉语词典》(第7版)中,“窦①<书>孔;洞。”、“窠名鸟兽昆虫的窝。”、“岫③<方>名虫鸟禽兽的巢穴。”、“薮<书>②指人或东西聚集的地方。”四者中唯有“窠”在现汉共同语中依然是词,“窦、薮”降为构词词素,“岫”则仅在方言中是词。这种现象还普遍存在于其他方言词汇中。

2.2.3 方言词进入普通话过程中,除了以北方方言为基础,分布区域广狭也是需要考虑的因素

现代汉语民族共同语是以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的普通话[3]1。汉语方言中对共同语影响最大的是北方方言(官话),即“北方方言是现代汉语民族共同语的基础方言”。我们拟从“六畜”饲养设施名称进入普通话的情况来验证这一论断。在CCL现代汉语语料库中检索得到的用例最多者,必然在共同语接纳度最高。

“狗窝(110例)”、“羊圈(304例)”、“猪圈(471例)”为相应子场用例个数最多的成员,它们的使用区域共同集中于官话的大部分地区,如东北、中原、江淮、西南、兰银片区,证明了北方方言进入普通话系统有其广阔的地域优势,所以普通话以其作为基础。

“鸡笼(152例)、鸡窝(174例)”用例差距不大,都活跃于普通话词汇系统。从分布区域来看,“鸡窝”通行于官话区的所有片区,“鸡笼”只用于官话的西南、中原片区,却在其他方言区均有出现,如吴、赣、客、闽、粤及平话区。可见,在吸收方言词汇时,普通话依然是以北方方言(官话)为基础,但也会兼顾其他方言区,通行方言区多少、分布地域广狭也是能否被吸收的先决条件。

“牛棚(606例)”从分布区域看,并不具备进入共同语的显著优势,那么导致该词大规模出现的原因应归于时代性的政治运动。“牛圈(86例)”虽多用于官话区,但分布区域明显少于“牛栏(134例)”,因此用例也较少。

笔者认为,进入普通话过程中,“分布区域广狭”和“以北方话为基础方言”是此消彼长的对抗力量,多数情况下,进入普通话的词都通行于北方方言(官话区)中,偶有少数词能够战胜官话中的词,成为某一子场最通用的词,其分布区域一定极为广泛。“马棚(138例)”通行于大部分官话区却未能成为共同语中最为普遍的名称,而用于中原官话、晋语的“马圈(171例)”却使用更为广泛,这一现象仍待思考。

2.2.4 个别名称的构词词素原本属于不同层级,由于使用频率高、年代久、句中位置近,逐渐实现跨层结构的词汇化,凝合为一个词

跨层结构的词汇化是由本不在同一个句法层次的两个相邻单位变为一个词的现象[4]3,发生词汇化的跨层结构是句子中的关键成分。这种情况主要出现于独有词“鸡宿”、“鸡栖”二者中,“鸡棲”、“猪宿”虽结构相似,但并未检索到相关用例,不便确定属于此种类型。

“鸡宿”的用例中,“宿”均为动词,如南北朝时期贾思勰所著《齐民要术·养牛马驴骡》:“于地上作屋,方广丈五,于屋下悬箦,令鸡宿上。” 南朝萧统编集的《文选·叹逝赋》:“尔雅曰:鸡栖於弋为榤,凿垣而栖为榯。栖,鸡宿处。”唐白居易《三年冬随事铺设小堂寝处稍似稳暖因念衰病偶吟所怀》:“似鹿眠深草,如鸡宿稳枝。逐身安枕席,随事有屏帷。”此三例中“鸡”是动作的发出者,“宿”是动作本身,“鸡宿”合在一起显然不是一个词,而在现代福州话中“鸡”、“宿”已经凝合成饲养设施名称,发生这一变化的具体时代还无从考证,但可以肯定的是,直至唐代还未发生,很可能是在中古乃至近现代。

“鸡”、“栖”在《尔雅》、《诗经》的用例中处于句中不同层级,有“鸡栖于弋”、“鸡栖于埘”、“鸡栖于桀”的搭配。在检索到的魏晋南北朝文献中,“栖”也全部都是动词用法,如干宝《搜神记·卷十八》有:“云:‘狐始来时,於屋曲角鸡栖间,作好妇形,自称阿紫,招我。’”进入唐代,则出现了分化,既有“栖”作为动词的用例,也有“鸡栖”的名词用例。前者如白居易《即事》:“鹤啄新晴地,鸡栖薄暮天。自看淘酒米,倚杖小池前。”后者如李商隐《井泥四十韵》:“凤凰不五色,联翼上鸡栖。我欲秉钧者,朅来与我偕。”王驾《社日》:“鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。”宋代也有“鸡栖”的名词用例,苏轼《和陶下潠田舍获》:“食菜岂不足,呼儿拆鸡栖。”贺铸《行路难》:“缚虎手,悬河口,车如鸡栖马如狗。”但宋代文献中出现更多的则是“鸡栖凤巢”这样的固定搭配,有6例,以语录居多,这与佛经中出现的21例完全一致。近现代也有“鸡栖”用例,《翁源人的‘求雨’和‘闹房’》[5]390中有:“烂笠麻,有的曾经用来覆过鸡栖,猪栏,尿桶,有的曾经在毛厕里,屎坑中放过许久,是再污秽也没有的了。”可见,“鸡栖”的跨层词汇化是在唐代开始出现的,自此之后“栖”既可以作为动词,也可“鸡”、“栖”连用,作为名词。而这种用法至今仍保留在客家方言区的于都话中,现代汉语共同语中则不再使用。

3 结 语

通过描写现代汉语42地方言“六畜”饲养设施名称的使用情况,提示我们在日后的研究中,要尤为关注方言词汇里的“同实异名”、“同名异实”现象,对基本义相同的多义词,应重点关注其在不同方言区的引申义及义域范围。

[参 考 文 献]

[1] 王应麟,王相.三字经训诂[M].北京:中国书店,1991.

[2] 李如龙.汉语方言学[M].北京:高等教育出版社,2001.

[3] 黄伯荣,廖序东.现代汉语[M].北京:高等教育出版社,2012.

[4] 董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展[M].北京:商务印书馆,2013.

[5] 李文海.民国时期社会调查丛编·宗教民俗卷[M].福州:福建教育出版社,2004.