从“解读”到“品鉴”

胡飞英

【摘要】名家名篇在小学语文高段教材中占很大的比重,面对名家名篇的教学,我们须三思而行。通过抓眼找线读中品味、品赏技巧领悟表达、潜心会文推敲揣摩来品鉴文体内容、写作方法、语言文字,引领学生品鉴文本的用心之处,体会其中所蕴含文学价值。

【关键词】名家名篇教学;核心要领;解读;品鉴

【中图分类号】G622 【文献标识码】A

一、由一堂公开课引发的思考

4月,我校开展了语文研修活动,执教老师在自己教研团队的探讨下,向我们呈现了六年级下册的《养花》,主要教学步骤(片段)为:

1.抓中心句。快速浏览课文,看看课文中,哪个自然段最能概括全文的主要内容。2.找心情词。在老舍看来,养花充满了无限乐趣,尤其是这些花花草草在老舍的侍弄下,长得生机勃勃的,你说老舍的心情该是怎么样的?学生自由发表后默读第3—6自然段,并想想是从哪些词句中能够感受到老舍的高兴心情呢?3.体养花情。“有意思”说的是什么有意思啊?仅仅指“花老开着”有意思吗?从文中的哪些词句中能看出“摸着门道、找到方法”呢?整堂课下来,学生思维相当活跃,课文内容也深入人心,但细细思考,这样的阅读缺少了点儿什么。

仔细分析《养花》一文,虽然内容易懂,但文本中蕴含着的文化、文学、文字价值值得深度的阅读和思考。在这堂课中,这篇看似简单却意蕴深远的经典之作,因为支离破碎的解读,全然抹杀了其文本的内涵和名家的写作特色。那么,如何在诸如《养花》这样的名家名篇教学中,让学生多一些深度的品鉴品读,真正提高高年级孩子文学品鉴能力、阅读能力呢?

二、名家名篇的教学关注点

众所周知,名家名篇往往蕴含着文化、文学、文字等诸多价值和功能,蕴含了作家和作品的精神、价值世界,这就需要我们把文本看成一个文学整体,细细品读。首先,我们要明确名篇分类。语文教材中的名家名篇写作的题材各不相同,自然名家们选取的素材也各具独特风格。在教学中应当区分不同类型的作品,根据其特点设置教学目标,明确教学内容和重点,引领孩子感悟文本的内容风采。其次,我们要注重语用表达。从内容上对文章有一番把握之后,要积极引导学生探寻背后的表达和艺术手法,聚焦重点语段,学习写作手法,纵观通篇全文,领悟写作顺序……引导学生在字词句篇的反复阅读中品鉴名家们的表达技巧,启发学生顿悟写作手法。再次,我们要联动课内课外。课内充分渗透作家的语言特色,启发学生体会不同文本的不同语言风格,课外学会迁移运用。

那么,面对这类文体,在具体教学中我们该如何开展?我们进行了实践。

三、名家名篇教学的具体做法

所谓“名家名篇”,通俗来讲,就是具有一定影响力和知名度作家的代表作。文章往往有其独特的情感背景、语言风格、文学个性。教学的重点不仅是内容情感的体验,更要引领学生去品鉴文本的用心之处。

(一)明确分类,品悟内容

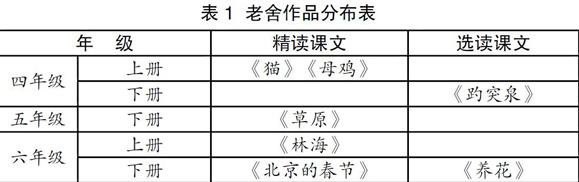

翻看中高年级的教材,有不少老舍的作品,主要分布在我们的四、五、六年级,精读课文所占比重大些。

分析以上文章,根据文本所描写的“内容”以及所呈现的表达方式,我们认为,老舍文体作品可以分成三种类型:

第一类,记录寻常的生活小事。这一类型的文章,通常围绕日常生活中的事物展开,通过朴实的语言描写生活中的寻常小事,却包含着不寻常的意味。如《母鸡》一文,以老舍的情感变化为线索,描写了老舍对母鸡的看法变化,表达了对母爱的赞颂之情。

第二类,描写眼中的别致景色。老舍笔下的林海、草原、泉水,清新自然,字里行间流露了对自然的喜爱,但在情感表达上又比较含蓄。这类文章的语言如诗一般简洁精练,有时也把写景与叙事、抒情相结合描写出眼中景色的独特之处。如《草原》一文,以优美、清新的语言将草原的自然美、人情美渲染得淋漓尽致。特别是结尾“蒙漢情深何忍别,天涯碧草话斜阳”,把蒙汉人民倾吐惜别之情的情景高度地概括出来,语言虽短,却是绘声绘色。巴金的《海上日出》、萧红的《火烧云》、赵丽宏的《山雨》等都是表现景物意境的同时寄寓着生活哲理,没有华丽的辞藻,但由于句式长短搭配合理,结构灵活,有较强的画面感。

第三类,介绍特定的民俗民风。这一类文章相对较少,语言富有地方韵味,通常以时间为经线,以人们的活动为纬线串联全文,本身蕴含着十分丰富的文化内涵。如《北京的春节》,老舍用他那如椽的大笔、俗白的风格、京味的语言,描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,展现了中国节日习俗的温馨美好。

三种类型,从学生理解的角度来讲,第一类文章鉴赏起来相对较为简单,而介绍特定民俗民风的文章鉴赏起来有一定的难度。在教学中,我们应该依托文本内容,有的放矢,采用不同的教学策略,引领学生走入文本,品悟意蕴。

1.记录寻常的生活小事。教学策略:由抓住事物品性到缘事悟理促升华。抓住事物的象征意义,分析事件背后的缘由,透过事件本身去感悟作者所传达的道理与启示。季羡林的《自己的花是让别人看的》一文,从四五十年前对德国的感受“人人为我,我为人人”出发,到如今的感慨:“多么奇丽的景色!多么奇特的民族!”因此,本文的教学,可以抓住作者的感受来领悟文章的启示。

2.描写眼中的别致景色。教学策略:由理清行文脉络到入境悟情统全篇。抓住线索理清行文脉络,创造适合文本内容的情境,进而赏析重点段落体悟情感。赵丽宏的《山雨》一文按雨前、雨中、雨后的顺序写山雨,雨前山雨来得突然,由远而近的雨声如无字的歌谣飘然而起;雨中着笔于音韵美和色彩美;雨后透过对鸟儿啼啭、雨珠滴落的声响描绘,突出了雨后山林的幽静。因此,这一课可以抓住写作顺序,引导学生渐入各种佳境,好好地、逐步地品读。

3.介绍特定的民俗民风。教学策略:由把握艺术特征到融通悟意增见识。读名家笔下的民俗风情,重在通过品读内容初步把握 民俗民风文化特征;透过民风民俗探究作者对传统文化的认知与评判;通过鉴赏各地不同的民风民俗描写,涵养心性,谙悉世事。老舍的《北京的春节》一文,列举了大量的老北京过春节的习俗,这就需要深入探究文本所展示的民俗内涵,并联系生活实际。

(二)注重语用,品鉴学法

1.文体特征所决定的艺术手法。不同的文体运用的艺术手法有差异,拿到作品可以先分析它的文体特征,根据文体类型去思考文本所运用的艺术手法。比如:在对事物进行描绘的过程中,运用恰当的修辞手法巧妙地融入个人情感和理念,含蓄而又富有哲理。而小说具有虚构成分,借助丰富的想象,扩大和强调描写对象的某些特点,突出其本质特征,达到增强艺术效果的目的。

2.名家风格所呈现的表现手法。虽然是同一类文体,都是散文或者小说,但作品因不同的作家,在文本创作上表现出来的手法都不尽相同,名篇一般具有独特“风格”的作家。例如:老舍,是小学阶段课文中我们接触最多的一位作家,他的写作风格,就是惯用画龙点睛的结尾,我们可以引导学生重点锁定最后一段,让学生慢慢体会、品悟。

(三)联动内外,品味语言

名家名篇的作者都是语言大师,用词的准确、句式排列的别出心裁、词序的独具匠心,都会引起表达效果的差异。读名家作品,就要汲取营养,仔细品读鉴赏,欣赏语言的魅力。

1.比较阅读:求同比异。鉴赏文本语言重在感受不同文本语言上的共同点和差异性。读完课内文章,再读一篇或一组课外文章,把内容、形式相近的或相对的文章放在一起,对比着进行阅读。在阅读过程中将不同文本的语言不断进行比较、對照,可以看到文本语言的差别,把握特点,提高鉴赏力。其一,相同作家不同题材的文本语言。作家在创作不同类型的文章时所使用的语言文字也存在着差异,写作对象贴近生活语言通常通俗化、口语化,文章的话题较为严肃则语言凝重,句式整齐、完整而绵长。在学完《养花》一文,可以出示小学阶段老舍的《猫》《林海》等,让学生读一读,说说老舍的语言有什么特点,再对比课外的《济南的冬天》《五月的青岛》,读读,又有什么新感受。其二,相同题材不同作家的文本语言。相同题材,在不同的名家笔下采用了不同的表达方式,体现出不同的语言风格,需要我们仔细体味文本的语言之美。老舍的语言俗中有雅,他笔下的猫老实、贪玩、尽职、惹人喜爱。郑振铎笔下的猫显得忧郁、不活泼,但读着给人一种朴拙的美。此间差异,正构成了作家个人独特的风格。我们让学生对比着读,顿悟原来一种物体可以用不同风格的语言文字来描述。

2.写作迁移:整合创作。读大量名家的文章,在学生脑中呈现的是“碎片”,需要我们“拼装”,整合成比较完整的语用之感,由课内的写作方法到课外的作品创作。如学了老舍《养花》一文,可以让学生学以致用,仿写结尾尝试给《济南的冬天》添加一个画龙点睛的结尾。

总之,名家名篇在小学语文中高段教材中占很大的比重,面对名家名篇的教学,我们须三思而行。通过抓眼找线读中品味、品赏技巧领悟表达、潜心会文推敲揣摩来品鉴文体内容、写作方法、语言文字,引领学生品鉴文本的用心之处,体会其中所蕴含文学价值。

(编辑:龙贤东)