家长式领导对多层面创造力的作用机制*

张建卫 李海红 刘玉新 赵 辉

(1北京理工大学教育研究院, 北京100081) (2对外经济贸易大学商学院, 北京100029)

1 引言

在瞬息万变的竞争环境中, 保持创造力是组织适应环境、应对挑战并获得持续竞争优势的关键因素(Oldham, 2003)。而领导者在组织管理中拥有正式权力并能有效调控组织资源, 故其在激发员工、团队及组织等多层次创造力上发挥着至关重要的作用(Zhang & Bartol, 2010; Zhang, Tsui, &Wang, 2011; Allen, Smith, & Da Silva, 2013)。尽管聚焦领导特质、领导行为和领导成员关系视角的领导与创造力关系研究已经取得了丰硕成果, 但随着中国本土化领导理论研究的日渐深入, 以及我国企业管理实践中优秀家长式领导在推动组织创新方面不断取得卓越绩效, 如何发挥家长式领导这一具有中国文化特色的领导模式对员工创造力的激发作用, 成为当前研究者和实践者均需面对的重要主题。

在管理实践中, 要探寻家长式领导激发员工创造力之道, 则需首先洞悉家长式领导与创造力之间的关系。家长式领导(若无特别说明, 下文“家长式领导”均为“本土家长式领导”)根植于中国传统文化并广泛存在于各类华人组织, 是指在一种人治氛围下, 显现出严明的纪律与权威、父亲般的仁慈及道德廉洁性的领导方式(樊景立, 郑伯埙,2000), 包含威权(authoritarianism)、仁慈(benevolence)和德行(morality)三个维度。近年来, 随着学术界对本土化领导力研究的热切呼吁及创造力前因变量的日益关注, 领导与创造力领域的研究者开展了一系列理论与实证研究, 发现家长式领导对创造力具有关键影响作用(Wang & Cheng, 2010; 张银, 李燕萍, 2011)。从整体上看, 上述影响存在如下路径:一是直接效应。作为一个重要的情境因素, 家长式领导对员工及团队创造力具有显著预测效应(陈璐, 高昂, 杨百寅, 井润田, 2013;Zhang et al., 2011)。二是交互效应及调节效应。家长式领导的不同维度组合对员工及团队创造力具有二维或三维交互影响(高昂, 2013; 常涛, 刘智强, 景保峰, 2016), 与此同时, 二者间相关的强弱或方向还受到某些调节变量的作用(Wang &Cheng, 2010)。三是中介效应。除直接影响外, 家长式领导还通过某些内隐的中介变量对员工及团队创造力产生间接影响(Gu, Tang, & Jiang, 2015)。

尽管如此, 关于家长式领导与创造力之关系的研究中仍然存在如下不足之处:首先, 家长式领导及其维度对创造力直接效应的研究结果并不一致; 其次, 二者间作用机制的探讨相对分散且缺乏理论整合; 再次, 家长式领导对组织层面创造力的解释力有待突破等。如何回答上述问题将在很大程度上影响这一领域研究的发展前景。为此, 本文拟结合该领域的主要研究成果, 系统梳理家长式领导对多层面创造力影响的研究进展,厘清二者间的作用机理和发生过程, 并尝试构建家长式领导影响员工及团队创造力的作用机制模型, 最后对未来研究进行思考和展望。

2 家长式领导对创造力的直接效应

2.1 家长式领导对员工创造力的直接效应

威权领导一直是家长式领导研究中备受注目的研究主题。关于威权领导与员工创造力之间的关系, 研究者主要得出了两种不同的结论。其一,大多数研究者一致认为, 威权领导与员工创造力负相关(Dedahanov, Lee, Rhee, & Yoon, 2016)。由于中国人对社会不平等权力的高容忍性, 在威权领导的专断与威严面前, 员工会选择尊重并表现出顺从行为(樊景立, 郑伯埙, 2000), 这种顺从压力会促使他们投入并完成本职工作, 旨在减少个体可能面临的不确定结果, 但也抑制了他们尝试新构想、探索新领域的主动性及内部动机(Chen,Eberly, Chiang, Farh, & Cheng, 2014), 从而阻碍了创造力的发挥。其二, 另一些研究者并未发现威权领导对创造力的显著影响(陈璐等, 2013), 对此结论的可能解释是, 某些调节变量对家长式领导与创造力关系产生了某种程度的抑制效应。比如,当威权领导的组织资源控制力或员工的权力依赖性较高时, 员工将倾向于接受领导权力并服从控制性领导, 进而阻碍创造力发挥, 反之, 这种负向效应可能被削弱或抑制(常涛等, 2016); 当威权领导的创新支持水平或仁慈领导水平较低时, 员工因对伴随风险的恐惧感增强而降低创造力, 反之, 可能会抑制威权领导对创造力的负面影响(高昂, 2013)。

关于仁慈领导与员工创造力的关系, 目前研究也存在两种不同的观点。一方面, 有些学者认为仁慈领导对员工创造力具有负面影响。根据角色理论, 组织中个体会通过积极回应并满足领导者对其角色期待以获得认同(邹文篪, 刘佳, 2011),而在中国文化背景下, 仁慈领导行为更可能激发员工忠诚、服从等角色义务感(樊景立, 郑伯埙,2000)。在这种角色责任的驱使下, 员工更倾向于遵守领导指令而非思考现状并提出替代性问题解决策略, 这反而抑制了员工的创造力。另一方面,大多数学者则认为, 仁慈领导对员工创造力具有积极作用(陈璐等, 2013; 蒋琬, 顾琴轩, 2015)。根据社会交换理论中的互惠原则, 仁慈领导注重给予下属全面关怀, 激发了员工知恩图报的责任感,为创造性结果产出创设了高水平的心理安全与人际信任环境(Wang & Cheng, 2010); 同时在高水平仁慈领导情境下, 员工感受到更多的任务资源和心理认可(樊景立, 郑伯埙, 2000; Farh, Liang, Chou,& Cheng, 2008), 这种工作支持有利于提升员工的工作自主性和内部动机(Niu, Wang, & Cheng,2009), 并帮助员工发展工作技能和专长, 从而促进其创造力发挥。

针对德行领导与员工创造力的关系, 研究结论较为一致, 即德行领导与员工创造力正相关(许彦妮, 顾琴轩, 蒋琬, 2014; Gu et al., 2015)。当领导者表现出公私分明、以身作则等优秀品质时,会引发员工的认同效仿(樊景立, 郑伯埙, 2000;Farh et al., 2008)。具体而言, 德行领导在资源分配、政策制定与执行中的公私分明, 使员工感知到较高水平的组织公正和领导公正(周浩, 龙立荣,2007), 强化了员工对领导与组织的信任, 从而促使员工更加投入、更富创造性地工作。德行领导者在个人行为和日常工作中以身作则, 赢得了员工对组织目标及组织赋予自身职责的认同, 这种内心认同有利于激发员工工作中的创造力。

2.2 家长式领导对团队创造力的直接效应

除了上述在个体层面上考察家长式领导对员工创造力影响之外, 研究者还在团队层面上探讨了家长式领导与团队创造力的关系。Zhou (2006)基于内在动机理论考察了家长式控制与团队创造力的关系, 指出中国文化背景下家长式组织控制能够通过影响团队内部动机提高工作团队创造力。其中, 东西方文化在上述关系中起到调节作用, 在东方文化背景下, 家长式组织控制对团队创造力具有更显著的正向作用, 而西方文化则具有负向调节作用。上述理论发现虽尚未得到实证研究的充分支持, 但至少为基于中国文化背景下探索家长式领导与创造力的关系提供了新的理论视角。目前, 已有研究基于郑伯埙三元理论对家长式领导与团队创造力关系开展了实证研究。

在威权领导方面, 与个体创造力研究相似,团队创造力的相关研究仍结论不一。有些学者认为, 威权领导对团队创造力具有负向作用(Zhang et al., 2011; 石冠峰, 李琨, 2014)。对这一结论可作如下理解:一方面, 威权领导所带来的服从压力会导致团队中成员间彼此交流和参与度下降,阻碍了团队中的信息流动和思维碰撞, 加剧了成员思想和行为的同质化进而抑制整个团队的创造力(Goncalo & Duguid, 2012); 另一方面, 绝对权威可能产生忧虑性和谨慎性团队氛围(Aryee,Chen, Sun, & Debrah, 2007), 降低了团队成员表达创新性观点的意愿, 阻抑了团队创意的形成和发展。已有研究证实了上述观点, Zhang等人(2011)调研了中国12家公司的163个工作团队威权领导与团队创造力之间的关系, 结果显示, 威权领导与团队创造力负相关。但是, 常涛等人(2016)以本土企业中 104个团队为研究对象, 并未得出一致性结论, 即发现威权领导对团队创造力无显著影响。可见, 威权领导对团队创造力的作用受到了其他某些因素的影响。

在仁慈领导方面, 大多数研究一致认为, 仁慈领导对团队创造力具有积极作用。仁慈领导既符合中国文化中“知恩图报”“礼尚往来”的传统价值观, 又契合了西方心理契约理论的互惠规范。仁慈领导增强了团队成员内部人感知和人际信任水平, 也有利于促进团队成员积极投入并主动思考回报领导者恩惠以减轻人情压力。同时, 仁慈领导所提供的与任务相关的资源支持, 传递出了领导者对团队创新的期望, 增进了团队成员追求创新的内部动机和潜能释放。已有研究证实了仁慈领导对团队创造力的积极影响, 常涛等人(2016)以中国北京、山西等地的17家企业104个工作团队为研究对象, 发现仁慈领导正向预测团队创造力; 石冠峰和李琨(2014)对新疆地区 128个工作团队的调查研究也得出了上述结论, 即仁慈领导对团队创造力具有积极影响。

在德行领导方面, 研究结论较为一致, 即普遍认为德行领导能够促进团队创造力发展。依据社会学习理论, 角色榜样的作用至关重要。尤其当团队领导倾向于支持创新或对创新具有较高承诺时, 成员往往会通过效仿领导者工作态度和行为, 从而在创造力方面具有较高承诺和表现水平。此外, 德行领导有助于增进员工的价值观认同, 并促进其自觉学习、模仿和内化, 这在团队层面上有利于共享价值观的形成(樊景立, 郑伯埙,2000), 对激发团队创造力具有积极作用。研究者也通过实证研究支持了上述观点:常涛等人(2016)在其研究中发现, 德行领导对团队创造力具有正向预测作用; 葛伯彰(2013)对全国多地 76个工作团队的实证研究也发现, 德行领导对团队创造力具有显著的正向作用。

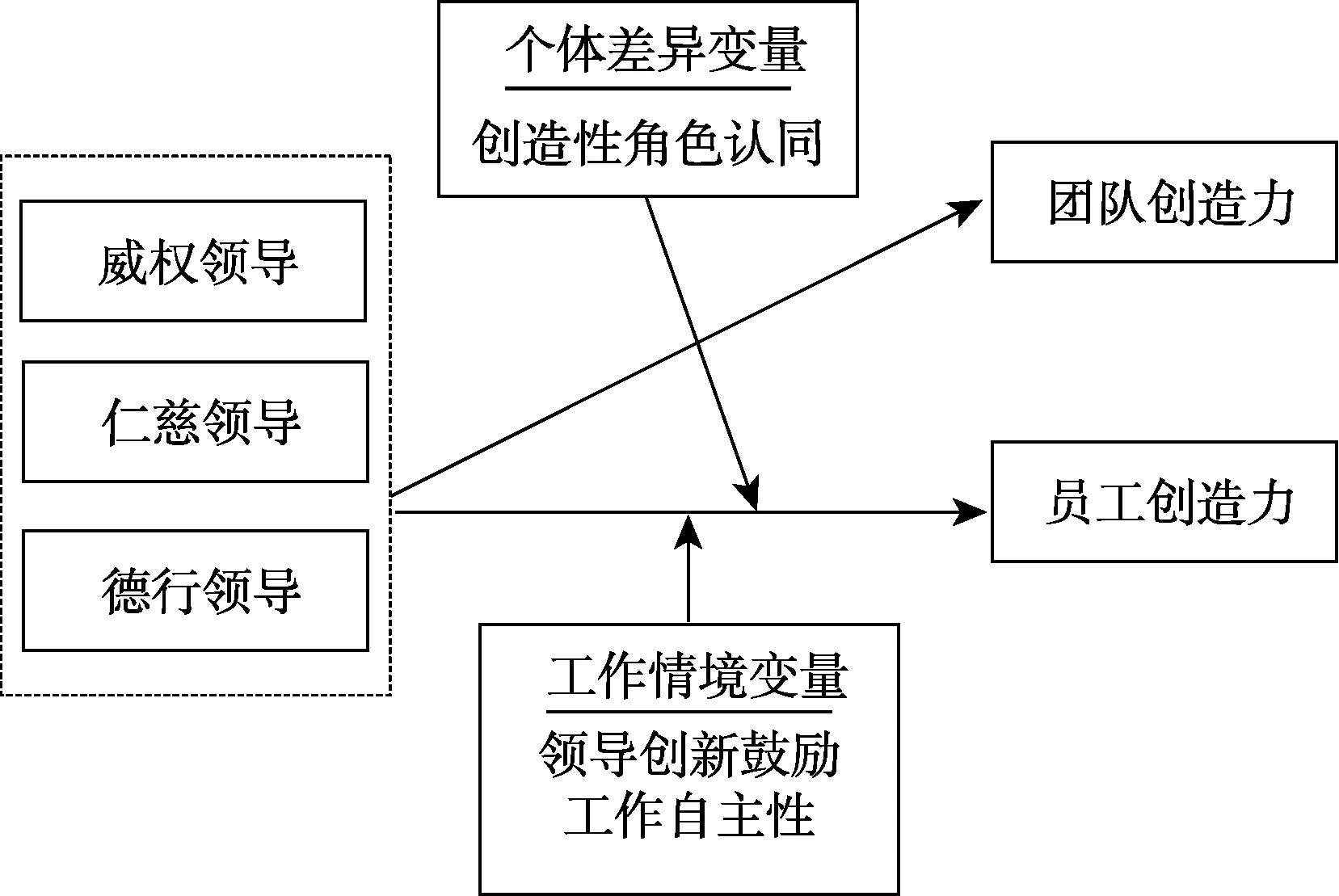

3 家长式领导影响创造力的交互效应及调节变量

3.1 三维度的交互效应

家长式领导不同维度的行为组合会产生不同的效果(郑伯埙, 周丽芳, 黄敏萍, 樊景立, 彭泗清, 2003), 实践中也不乏“恩威并施” “德威并重”“恩德并俱”等组合的领导方式。除了上述聚焦威权、仁慈和德行三维度对创造力独立主效应的研究之外, 研究者还考察了家长式领导三维度的不同组合对创造力的影响。

在威权与仁慈的交互效应上, 研究者普遍认为威权与仁慈领导正向交互影响员工及团队创造力。这是因为仁慈领导所增强的员工或团队成员内部人感知, 促进了他们对威权领导者合法权利的尊重(Chan, Huang, Snape, & Lam, 2013), 由此,仁慈领导所激发的成员自主性投入与威权领导所设置的高绩效目标得到有效结合, 协同促进员工及团队创造力。迄今已有研究支持了上述观点:在个体层面上, 高昂(2013)以一家大型国有研究机构中37个基层研发团队的191对研发人员和直接上级为研究对象, 发现威权领导与仁慈领导对员工创造性表现具有正向交互影响, 即当领导者展现出高仁慈行为时, 威权领导能够积极提升员工的创造性表现, 而当领导展现出低仁慈行为时,威权领导行为对员工创造性表现则存在抑制作用;在团队层面上, 众多研究(常涛等, 2016; 石冠峰,李琨, 2014)发现, 威权与仁慈领导对团队创造力也具有显著的正向交互效应。

在仁慈与德行、威权与德行及三者对创造力的交互效应上, 虽众说纷纭, 但也有研究得出了一些与员工态度及行为研究相一致的结论。首先,在仁慈与德行、威权与德行的交互效应方面, 常涛等人(2016)研究显示, 仁慈与德行领导正向交互影响团队创造力, 而威权与德行领导负向交互影响团队创造力。在倡导儒家仁德思想的中国社会里, 高仁慈、高德行的领导行为有助于营造出支持创新的团队心理安全氛围, 而且成员的工作动机和人际信任感也会更强(Niu et al., 2009), 进而对团队创造力产生积极影响; 而在同样重人情与关系的文化传统下, 当高德行领导辅之以高权威领导方式时, 成员会感到缺乏人情味并产生消极情绪(Wu, 2012), 他们对领导的认同和感激水平也随之降低(Cheng, Chou, Wu, Huang, & Farh,2004), 从而削弱了德行领导对团队创造力的正向影响。其次, 在家长式领导的三维交互效应方面,常涛等人(2016)还发现, 仁慈领导、德行领导、威权领导对团队创造力具有显著的三维交互效应,与低威权领导相比, 在高威权领导下, 德行领导对仁慈领导与团队创造力之间关系的正向调节作用更强。

3.2 家长式领导影响创造力的调节变量

3.2.1 工作情境变量

(1)领导创新鼓励

领导创新鼓励是指领导者倡导员工创造性发挥、鼓励员工积极投入到创造性产出过程的程度(Zhang & Bartol, 2010), 这种鼓励能够将员工的注意力转移到创造性工作的开展上(Scott & Bruce,1994)。而领导者认知到创新的重要价值, 如创造性目标的设立等, 能够有效提升员工的创造性绩效及对新创意的关注度(Shalley, 1995)。高昂(2013)考察了领导创新鼓励在家长式领导与员工创造性表现间的调节作用后发现, 当领导者给予员工较强的创新鼓励时, 仁慈领导对员工创造力具有显著的促进作用, 而此时威权领导同样能够提升员工创造性表现。

(2)工作自主性

工作自主性是指个体在工作方法、工作安排和工作标准上能自行控制与自行决定的程度(Breaugh,1985)。与工作受控相比, 工作自主性为个体工作开展提供了自主选择和决定的可能性(Oldham &Cummings, 1996), 让个体体验到自我决定感并不受外界控制(Deci, Connell, & Ryan, 1989)。工作自主性较高的员工, 更倾向于接受风险、思考替代性方案并解决问题, 更可能产生较高水平的创造力(Tierney & Farmer, 2002)。为了考察工作自主性在仁慈型领导与创造力间的调节效应, Wang和Cheng (2010)对 167 组领导者−下属研究后发现,当员工工作自主性较高时, 仁慈领导与创造力之间的正向关系更强; 而当员工工作自主性较低时,仁慈型领导与创造力之间的关系明显减弱。

3.2.2 个体差异变量

针对员工个体差异因素, 研究者主要考察了创造性角色认同的调节作用。根据角色认同理论,与角色相一致的行为使得个体自我观点与其感知到的他人对自我的观点相符合, 从而证明、支持和实现自我的角色认同(Riley & Burke, 1995)。换言之, 角色认同度较高的个体, 倾向于做出与自身角色相符的行为, 否则会付出较高的社会或个人成本(McCall & Simmons, 1978)。创造性角色认同是个体对自己开展创造性工作认同程度的自我概念(Tierney & Farmer, 2011), 这种认同源于个体对团队创造行为和自我创造角色以及组织支持的综合感知(Farmer, Tierney, & Kung-McIntyre,2003)。创造性角色认同能够激发员工内在创新动机, 从而提高创新绩效(Wang & Cheng, 2010)。Wang和Cheng (2010)实证考察了创造性角色认同在仁慈领导与创造力间的调节作用, 即当员工创造性角色认同较高时, 仁慈领导与创造力之间的正向关系更强; 但当员工创造性角色认同水平较低时, 仁慈型领导与创造力之间的关系较弱。

综上所述, 家长式领导对员工及团队创造力的交互效应和调节效应, 见图1。

图1 家长式领导对创造力影响的交互效应和调节变量

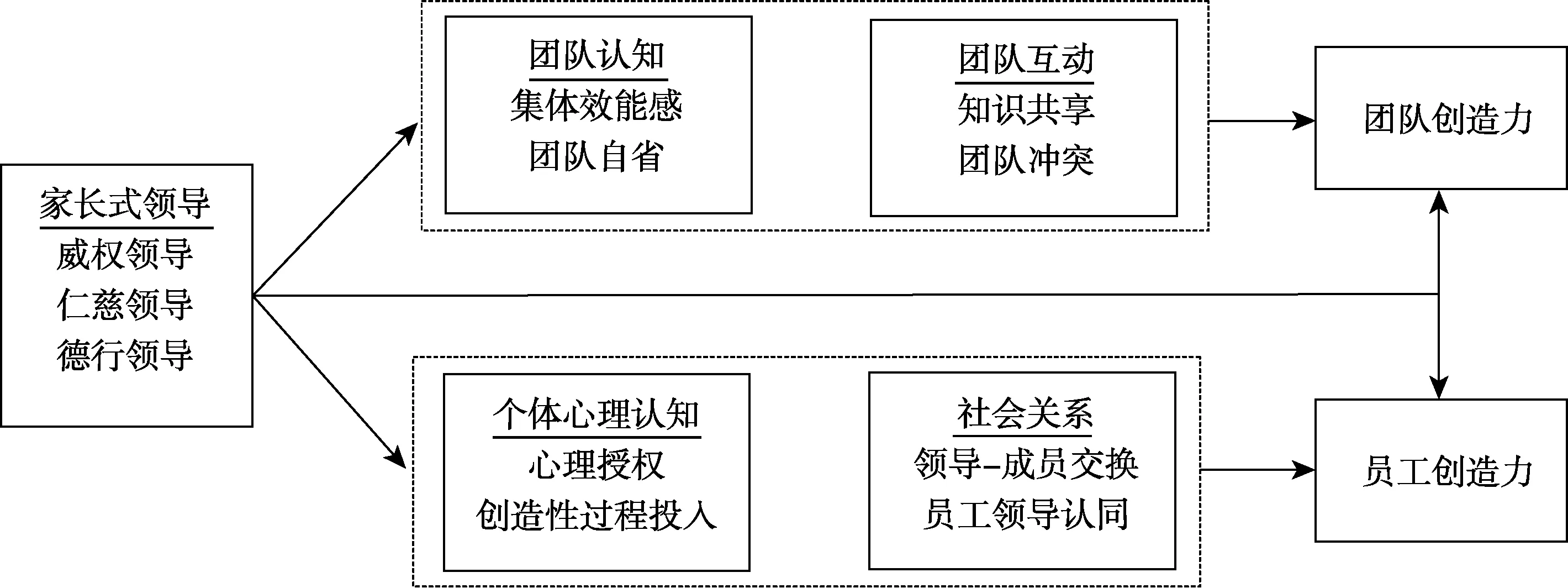

4 家长式领导影响创造力的中介机制

家长式领导与创造力紧密相关。那么, 家长式领导与创造力究竟如何建立关联?家长式领导对员工创造力和团队创造力的作用机理是否相同?综述已有研究文献可见, 个体心理认知(如心理授权、创造性过程投入)和社会关系(如领导−成员交换、员工领导认同)是家长式领导与员工创造力之间的重要中介; 而团队认知(如集体效能感、团队自省)和团队互动(如知识共享、团队冲突)则是家长式领导与团队创造力之间的重要中介。具体见图2。

4.1 家长式领导影响员工创造力的中介机制

4.1.1 个体心理认知

个体心理认知是指个体对工作、自我或所在团队心理感受的评价(宋继文, 孙志强, 孟慧,2009), 强调了员工心理状态的变化对其行为的影响, 包括心理授权和创造性过程投入等变量。这些变量体现了员工态度与行为的变化源自于他们心理认知过程的变化, 即家长式领导通过影响和改变员工的心理认知过程, 从而对员工创造力产生作用。

(1)心理授权

心理授权表现为个体对其工作角色定位的工作自主性、自我效能感、影响力和工作意义的认知(Spreitzer, 1995)。Zhang和 Bartol (2010)的研究表明, 心理授权对员工参与创造性过程的意愿起着重要作用。家长式领导中的仁慈领导通过增强工作自主性和自我效能感(魏蕾, 时勘, 2010), 德行领导通过提高工作意义感和自我效能感(李超平, 田宝, 时勘, 2006), 均能增进员工心理授权体验; 而威权领导则通过降低工作自主性和工作意义感削弱员工心理授权感(陈璐等, 2013)。

为了验证心理授权在家长式领导与员工创造力之间的中介作用, 陈璐等人(2013)以 57个高科技企业高层管理团队中 176组领导者−下属配对样本为被试, 在考察家长式领导、心理授权和高管团队成员创造力的关系后发现, 仁慈领导正向影响高管团队成员的心理授权和创造力, 高管团队成员的心理授权正向影响创造力, 仁慈领导通过心理授权完全中介作用于高管团队成员创造力。张银和李燕萍(2011)基于中国电力行业 300组配对数据, 将家长式领导作为一个整体构念,在考察了家长式领导、心理授权与员工创造力的关系后也发现, 心理授权在家长式领导与员工创造力之间起完全中介作用。上述研究表明, 心理授权是家长式领导作用于员工创造力的重要路径之一。

(2)创造性过程投入

创造性过程投入是指员工对创造力相关方法或过程的投入, 涉及问题界定、信息收集和编码、创意和替代方案形成等(Reiter-Palmon & Illies,2004)。已有研究发现, 创造性过程投入在组织情境因素影响员工创造力的过程中发挥中介作用(Zhang & Bartol, 2010)。在家长式领导中, 仁慈领导所给予员工的全面关怀和营造的宽容氛围, 更易使员工投入到本职工作, 并更主动提出创意改进工作以回报上级。为了探索家长式领导影响员工创造力的作用机制, 高昂(2013)采用多层线性模型考察家长式领导、创造性过程投入和创造性表现的关系后发现, 仁慈领导能够激发员工的创造性表现, 创造性过程投入在二者间发挥了显著的中介作用。

4.1.2 社会关系

针对社会关系这一中介因素的探讨, 主要集中于领导−成员交换和员工领导认同两个变量。它们反映了员工与周围环境的互动状况, 体现了员工对社会关系的感知是如何影响创造力的。其中,如前所述, 鉴于角色理论、社会交换理论在解释“家长式领导−创造力”关系时具有重要作用, 领导−成员交换的中介机制实质上是对上述理论假设的有力验证。而员工领导认同则是检验了社会认同理论在家长式领导与创造力之间的解释力。

图2 家长式领导影响员工及团队创造力的中介机制

高水平的员工领导认同与高质量的领导−成员交换对个体创造力和创新行为具有显著影响(Wang & Rode, 2010; Scott & Bruce, 1994)。就概念内涵而言, 员工领导认同是指工作场所内员工感知到的自我身份与领导身份重合的程度(Graf,Schuh, van Quaquebeke, & van Dick, 2012), 领导−成员交换是指领导者与下属个人之间一对一的交换关系(Graen & Uhl-Bien, 1995)。大量研究(Walumbwa& Hartnell, 2011; Qu, Janssen, & Shi, 2017)表明,员工领导认同、领导成员−交换与员工创造力存在正相关。仁慈领导所给予的全面关怀和资源支持,一方面激发了员工感恩图报的责任感, 促进了员工对领导的认同, 另一方面有助于赢得领导好感并促使领导−成员建立高质量交换关系(蒋琬, 顾琴轩, 2015)。此外, 研究显示, 体现高尚道德的领导行为不仅会引起员工的认同追随, 还有助于领导者与下属间建立互信、互惠的长期关系, 进而形成高质量的领导−成员交换关系(樊景立, 郑伯埙, 2000)。

基于家长式领导、员工领导认同、领导成员−交换与员工创造力之间的紧密关系可以推断, 建立高水平的员工领导认同和高质量的领导−成员交换抑或是关联家长式领导与创造力的重要途径。蒋琬和顾琴轩(2015)以某高校167对MBA学员及直属领导为被试, 考察仁慈领导、员工领导认同、领导成员−交换与员工创造力关系后发现,仁慈领导通过员工领导认同与领导−成员交换的顺序中介作用于员工创造力。Gu等人(2015)对中国160对领导者−下属对偶样本的调查表明, 不仅员工领导认同在德行领导与员工创造力之间起中介作用, 而且领导−成员交换也在二者间发挥中介效应。可见, 员工领导认同和领导−成员交换是家长式领导作用于员工创造力的两条重要路径。

4.2 家长式领导影响团队创造力的中介机制

4.2.1 团队认知

团队认知是指团队成员在与他人及环境的互动中形成的对特定问题或惯常实践的共有理解,它是一个能够持续演化的能力系统(吕洁, 张钢,2013)。在团队层面上, 团队领导可以通过影响整个团队的上述认知过程作用于团队结果, 如影响集体效能感和团队自省。此类变量体现了家长式领导对团队创造力的影响是经由团队认知变化引起的, 揭示了家长式领导影响团队创造力的团队认知机制。

(1)集体效能感

集体效能感是团队成员对完成特定工作的共同信念和期望, 高集体效能的团队更具适应性,更愿意尝试和实施新观点、新方法和程序(Gibson& Earley, 2007)。最近研究表明, 集体效能感在团队水平输入因素和团队创造力之间起中介作用(Kim& Shin, 2015)。从某种程度而言, 威权领导阻碍了团队集体效能感的形成:一方面, 威权领导的绝对化要求削弱了员工的自由裁量权和完成工作的信心; 另一方面, 威权领导对工作目标的清晰设定降低了团队成员人际合作和资源共享水平, 易导致习得性无助(Zhang et al., 2011)。为了探索家长式领导对团队创造力的作用机理, Zhang等人(2011)以来自中国12家公司的163个工作团队为研究对象, 在考察威权领导、集体效能感与团队创造力之间的关系后发现, 威权领导负向影响集体效能感, 集体效能感正向影响团队创造力, 威权领导通过降低集体效能感进而抑制了团队创造力。

(2)团队自省

团队自省有利于促进团队成员工作任务和过程中的创意学习和观点调整, 并适时形成更加有效的共享理解以指导创造活动, 是促进团队创造力发展的关键性认知过程(West, 1996)。研究表明,团队自省是团队创造力和团队创新的重要前因变量(Müller, Herbig, & Petrovic, 2009; Schippers,West, & Dawson, 2015)。家长式领导与团队自省密切相关:威权领导所带来的消极服从和慑人威严阻碍了成员的主动性思考和团队中对任务、过程及行动的公开反省; 仁慈领导的积极关注和宽宥态度促进了团队中的任务反省与行动调整, 有利于团队自省水平的提高。石冠峰和李琨(2014)的研究证明了团队自省在家长式领导影响团队创造力的过程中起到了中介作用。他们基于128个工作团队的调查数据, 构建了有中介的交互作用模型。结果显示, 团队自省不仅分别完全中介了威权领导、仁慈领导对团队创造力的单独效应, 还完全中介了威权领导、仁慈领导对团队创造力的交互效应。

4.2.2 团队互动

根据 IPO模型, 作为团队成员之间的一种交互模式, 团队互动过程对团队中的“输入—输出”关系具有重要影响。除作用于整个团队外, 团队领导还可以通过影响团队成员之间的互动过程,即通过塑造个体成员的行为倾向, 使其与团队其他成员及整个团队相一致, 进而影响团队结果。针对家长式领导影响团队创造力的团队互动机制,研究者重点考察了知识共享和团队冲突两个变量。

(1)知识共享

知识共享是指团队成员之间分享与任务相关的想法、信息和建议的过程(Bartol, Liu, Zeng, &Wu, 2009), 这种分享通过拓展认知资源、降低不必要的学习为团队成员参与问题识别、信息收集、创意形成和结果评价等创造过程奠定了基础(Amabile, 1996), 在许多组织前因对团队创造力的影响中发挥中介作用(Carmeli & Paulus, 2015;Tang & Naumann, 2016)。领导者是知识共享过程的重要启动因素, 威权领导下的团队容易形成一种集中的下行沟通方式, 阻碍了团队中的上行沟通和团队成员间的平行沟通(Wood, 2005), 进而抑制了团队知识共享氛围的形成。在探索威权领导影响团队创造力的作用机制时, Zhang等人(2011)还考察了知识共享这一团队互动过程因素在威权领导与团队创造力之间的中介作用, 结果显示, 威权领导负向影响知识共享, 知识共享正向影响团队创造力, 威权领导通过降低团队知识共享水平而阻碍了团队创造力。

(2)团队冲突

越来越多的学者把冲突理论作为合作创新研究的重要视角, 无论是关系冲突还是任务冲突都被证明是影响组织内部团队创造力的重要因素(Hu, Chen, Gu, Huang, & Liu, 2017; He, Ding, &Yang, 2014)。家长式领导与上述两种团队冲突密切相关:威权领导下员工表现出的服从行为, 降低了团队内部的交互水平, 不利于任务冲突产生,反而可能会由于观点的压抑和掩盖激发关系冲突(Cheng et al., 2004); 而仁慈领导对下属的支持和容忍(Wang & Cheng, 2010)、德行领导对成员兴趣爱好的关注都是促进任务冲突产生的有利条件,同时二者注重团队内部和谐关系在一定程度上会降低关系冲突。已有研究发现, 团队冲突在家长式领导与团队创造力之间起中介作用。葛伯彰(2013)通过分析76个工作团队的有效样本数据发现, 仁慈领导和德行领导与任务冲突正相关, 但与关系冲突负相关; 任务冲突与团队创造力正相关, 关系冲突与团队创造力负相关; 德行领导和仁慈领导分别通过任务冲突的完全中介作用正向影响团队创造力, 二者通过关系冲突的完全中介作用负向影响团队创造力。

5 研究总结与展望

5.1 理论机理的思考

5.1.1 扩展研究层次

在直接效应上, 家长式领导各维度对创造力的预测效应显著, 家长式领导中的威权领导负向影响创造力, 仁慈领导和德行领导正向影响创造力。这类影响在个体与团队层面上同时存在, 具体表现为:威权领导水平越高, 员工及团队创造力水平越低; 仁慈领导和德行领导水平越高, 员工及团队创造力水平亦越高。但也有一些研究结果存在矛盾, 如陈璐等人(2013)在个体层面和常涛等人(2016)在团队层面展开的研究, 并未发现威权领导对创造力的显著影响。这既说明了家长式领导有效性研究中抑制效应的存在, 也表明了研究层次对家长式领导的重要性。未来研究应从家长式领导的内涵出发全面认识其有效性, 并通过实证研究不断厘清家长式领导对个体创造力与团队创造力的不同影响。另外, 相对于变革型领导、伦理型领导等其他领导方式而言, 鲜见家长式领导对组织层面创造力影响的研究。虽然已有少量研究开始关注家长式领导对组织创新的影响(傅晓, 李忆, 司有和, 2012; 李忆, 桂婉璐, 刘曜,2014), 但尚未有研究检验其对组织创造力的解释力。组织创造力是一个组织乃至整个社会创新的源泉, 家长式领导能否及怎样激发、影响组织创造力?威权、仁慈和德行领导在组织层面各自发挥何种影响?未来研究有必要探讨家长式领导对组织创造力的影响, 并对各层次影响过程进行实证检验, 以全面洞悉组织中家长式领导的多水平作用机理。

5.1.2 界定边界条件

在调节机制上, 家长式领导与创造力的关系受到某些调节变量的影响。在某些情境或条件下,威权领导对创造力具有正向影响, 仁慈领导对创造力的影响有强弱之分。现有研究中, 影响家长式领导与创造力关系的调节因素, 主要有领导创新鼓励、工作自主性和创造性角色认同等。当领导者展现出给予较强的创新鼓励时, 威权领导则能提高成员的创造力表现; 当员工工作自主性和创造性角色认同较高时, 仁慈型领导与创造力之间的正向关系更强。这表明, 当领导行为受到一些权变因素的影响时, 家长式领导与员工及团队创造力的关系可能会发生属性或者强弱变化。未来研究需要更系统地考察家长式领导影响创造力的边界条件, 揭示情境因素、个体差异或其他因素怎样增强或减弱家长式领导对创造力的影响,尤其要重视探索和丰富家长式领导对团队与组织创造力影响的调节变量。未来研究可以从静态和动态两个视角加以考察:从静态视角, 可以探讨员工权力距离、领导者才能、领导者性别等个体属性, 领导−下属权力依赖、下属对领导的信任等领导成员关系, 以及组织文化、组织竞争氛围等组织特征因素对家长式领导影响创造力的调节效应; 从动态视角, 以事件为导向, 借鉴事件系统理论(Morgeson, Mitchell, & Liu, 2015)考察个体、团队或组织所经历的新颖性、颠覆性、关键性事件对家长式领导与创造力关系的影响效果。研究者可从上述静态与动态相整合视角出发, 系统探索组织领导可采取哪些措施或创设哪些条件实现家长式领导效果的最大化, 这是家长式领导与创造力关系研究的重要课题之一。

5.1.3 厘清中介机制

在中介机制上, 家长式领导对创造力的作用机理受到某些中介变量的影响。具体而言, 家长式领导对员工创造力的作用机制, 依赖于个体心理认知、社会关系等中介因素; 家长式领导对团队创造力的作用机制, 依赖于团队认知、团队互动等中介因素。梳理现有研究可以发现, 家长式领导对员工创造力作用的中介路径主要包括, 心理授权、创造性过程投入、领导−成员交换及员工领导认同等; 家长式领导对团队创造力作用的中介路径主要包括, 集体效能感、团队自省、知识共享和团队冲突等。未来研究仍可从如下四个方面作出努力:首先, 验证已有中介作用的有效性。梳理相关文献发现, 现有研究结果尚存在不一致性:陈璐等人(2013)发现, 心理授权在威权领导、德行领导影响员工创造力中的中介作用并不显著,这与张银和李燕萍(2011)的研究结果矛盾。未来研究需进一步验证同一作用机制在不同被试群体、不同文化背景下的有效性。其次, 厘清各维度的中介机制。以往研究的不一致性还体现在不同维度的作用效果上, 如高昂(2013)发现创造性过程投入在仁慈领导对员工创造性表现的影响中发挥中介作用, 而该中介机制并未体现在德行领导上。可见, 除家长式领导与下属反应模型中提出的作用机制外, 目前实证研究对多维构念下的家长式领导分别影响创造力的具体机制区分不足。未来研究应从多层面出发, 着重探索多维构念下威权、仁慈和德行领导独有的作用轨迹, 进一步区分家长式领导各维度对不同层次创造力的具体影响机理。再次, 发现更多的中介变量。比如, 根据 Amabile (1988)创造力成分理论, 内部动机可能在家长式领导与创造力之间扮演重要的中介角色。事实上, Zhou (2006)在研究家长式组织控制与团队创造力的关系时, 就曾提出前者通过团队内部动机这一中介而作用于后者这一理论假设, 但尚未得到实证检验。后续研究可从动机视角探索家长式领导对创造力的影响机制。最后, 考察多重中介机制。固然部分研究已经揭示了家长式领导影响创造力的作用过程, 但它们之间是否存在替代或补偿关系?后续研究可以同时考察多个中介变量的作用, 并比较其效应大小。

5.2 研究方法的思考

5.2.1 重视纵向研究设计

目前, 关于家长式领导对创造力影响的研究主要从横截面研究切入。该方法的局限在于, 仅限于在一个时间点上收集数据, 无法为变量间的因果关系及其方向提供有力证据, 比较而言, 纵向研究更能准确反映变量间的因果关系。未来研究可采取纵向研究设计揭示家长式领导对多层面创造力的实施效果, 数据收集时间可为 1年, 具体步骤如下:在时间点1, 由员工及团队评价管理者的家长式领导行为, 管理者评价员工或团队创造力水平; 在时间点2(即1年后), 由管理者再次评价员工或团队创造力水平。这种数据收集方法不仅可避免同源方法偏差的影响, 而且效标变量值可采用两个时间点的差值来代替, 从而更有效地探讨家长式领导与创造力之间的因果关系。

5.2.2 开展跨层次研究

目前来看, 家长式领导对创造力影响的研究仅局限于个体或团队等单一层面上, 多探讨低层级管理者与其下属的关系, 而西方学者早期主要聚焦 CEO的家长式作风及其对整个组织的影响(Farh et al., 2008)。鉴于权力的差异性及资源的控制权, 组织中的上级管理者一般是下级管理者效法的对象(Antonakis & Atwater, 2002)。因而, 家长式领导的跨层次研究应是未来研究中的一个重点方向。研究者可借鉴“涓滴效应” (trickle-down effect)这一领导力效应研究的新范式开展跨层次探索。涓滴效应描述了领导行为自上而下逐层扩散和融渗的过程(Wayne, Hoobler, Marinova, & Johnson,2008), 为深入剖析不同层级领导行为对员工行为的影响提供了新视角。在领导与创造力关系研究领域, 已有研究运用该模式探讨了组织内部领导行为对员工创造力的影响。如Liu, Liao和Loi (2012)在考察部门领导的辱虐式监管对团队成员创造力作用中的涓滴效应和消极影响时发现, 部门领导的辱虐式监管通过影响团队领导的辱虐型监管,进而对团队成员创造力产生消极影响。未来研究需要突破以往单一层级家长式领导研究的局限,聚焦家长式领导在不同层级间的依次融渗关系及由此产生的对创造力的影响, 并关注在此过程中高层家长式领导对低层家长式领导与创造力关系的调节效应。另外, 还可以考察高层次变量(如组织文化、组织发展阶段等)对低层次家长式领导效果的跨层次调节效应。

5.2.3 推动跨文化研究

当前, 关于家长式领导与创造力关系的研究大多基于中国文化情境, 其研究结果是否具有跨文化一致性, 有必要开展跨文化验证。在高权力距离与高集体主义的中国文化背景下(Ahlstrom,Chen, & Yeh, 2010), 员工更有可能对家长式领导做出回应。相反, 在低权力距离和高个人主义的西方社会, 员工对家长式仁慈领导的评价并不总是那么积极(Chan et al., 2013)。从这个角度来说,中国文化下家长式领导对创造力的正向作用可能更加显著, 而西方文化下这种作用可能被削弱。同时, 郑伯埙团队的三元理论, 在发展中受到了西方学者家长式领导理论的挑战。Aycan (2006)基于西方父权主义的研究提出了家长式领导理论,她将家长式领导定义为领导−下属的二元关系:领导者在工作或非工作领域为下属提供照顾、保护与指导, 而下属则以服从和忠诚于领导作为回馈。该理论与根植于中国传统家长式权威的三元理论在理论内涵、测量方式上存在很大差异, 二者对创造力的解释力是否对应或等同尚待讨论。未来可采取如下策略开展家长式领导与创造力关系的跨文化研究(赵新宇, 曹春辉, 席酉民, 2014),以区分其文化适用性:一是输出跨文化策略, 即依据郑伯埙三元理论, 在不同文化背景下开展家长式领导与创造力关系的对比研究, 以检验家长式领导对创造力的解释力和作用机制; 二是整合性策略, 也就是在东西方文化背景下, 分别探讨郑伯埙三元理论和Aycan理论视角下家长式领导对创造力的影响效果, 借此分辨不同文化中家长式领导作用的边界条件, 进而利用普适性和特殊性研究结论指导管理实践。

作为一种具有中国文化特色的领导模式, 家长式领导对个体、团队和组织层面的创造力发展具有重要作用。针对当前家长式领导对创造力影响研究的局限, 未来研究应从多视角、多层面、多方法上进行探索和突破, 从而为中国企业领导实践和组织行为提供科学有效的指导。

常涛, 刘智强, 景保峰. (2016). 家长式领导与团队创造力:基于三元理论的新发现.研究与发展管理, 28(1), 62–72.

陈璐, 高昂, 杨百寅, 井润田. (2013). 家长式领导对高层管理团队成员创造力的作用机制研究.管理学报, 10(6),831–838.

樊景立, 郑伯埙. (2000). 华人组织的家长式领导: 一项文化观点的分析.本土心理学研究,(13), 126–180.

傅晓, 李忆, 司有和. (2012). 家长式领导对创新的影响:一个整合模型.南开管理评论, 15(2), 121–127.

高昂. (2013).华人组织中家长式领导有效性研究(博士学位论文). 清华大学, 北京.

葛伯彰. (2013).家长式领导对组织创造力的影响及其机制研究(硕士学位论文). 浙江大学, 杭州.

蒋琬, 顾琴轩. (2015). 仁慈型领导如何激发员工创造力?——社会认同与社会交换整合视角.北京理工大学学报: 社会科学版, 17(1), 70–77.

李超平, 田宝, 时勘. (2006). 变革型领导与员工工作态度:心理授权的中介作用.心理学报, 38(2), 297–307.

李忆, 桂婉璐, 刘曜. (2014). 家长式领导对双元创新的影响: 与企业战略匹配.华东经济管理,28(1), 113–118.

吕洁, 张钢. (2013). 团队认知的涌现: 基于集体信息加工的视角.心理科学进展,21(12), 2214–2223.

石冠峰, 李琨. (2014). 威权领导、仁慈领导对团队创造力——一个有中介的交互效应模型检验.贵州财经大学学报, 32(5), 53–61.

宋继文, 孙志强, 孟慧. (2009). 变革型领导的中介变量:一个整合的视角.心理科学进展, 17(1), 147–157.

魏蕾, 时勘. (2010). 家长式领导与员工工作投入: 心理授权的中介作用.心理与行为研究, 8(2), 88–93.

许彦妮, 顾琴轩, 蒋琬. (2014). 德行领导对员工创造力和工作绩效的影响: 基于 LMX理论的实证研究.管理评论, 26(2), 139–147.

张银, 李燕萍. (2011). 领导风格、心理授权与员工创造力:基于中国电力行业的实证研究.科技进步与对策,28(21),140–146.

赵新宇, 曹春辉, 席酉民. (2014). 文化视角下领导研究的回顾与展望.管理学报,11(10), 1559–1568.

郑伯埙, 周丽芳, 黄敏萍, 樊景立, 彭泗清. (2003). 家长式领导的三元模式: 中国大陆企业组织的证据.本土心理学研究,(20), 209–252.

周浩, 龙立荣. (2007). 家长式领导与组织公正感的关系.心理学报, 39(5), 909–917.

邹文篪, 刘佳. (2011). 团队中的“我为人人, 人人为我”——团队-成员交换研究述评.心理科学进展,19(8),1193–1204.

Ahlstrom, D., Chen, S. J., & Yeh, K. S. (2010). Managing in ethnic Chinese communities: Culture, institutions, and context.Asia Pacific Journa l of M anagement, 27, 341–354.

Allen, S. L., Smith, J. E., & Da Silva, N. (2013). Leadership style in relation to organizational change and organizational creativity: Perceptions from nonprofit organizational members.Nonprofit Management & Leadership, 24(1), 23–42.

Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. In B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds.),Research in organizat ional b ehavior(pp. 123–167).Greenwich, CT: JAI Press.

Amabile, T. M. (1996).Creativity in cont ext: U pdate to“The social psychology of c reativity”.Boulder, CO:WestviewPress.

Antonakis, J., & Atwater, L. (2002). Leader distance: A review and a proposed theory.The Leadership Quarterly,13(6), 673–704.

Aryee, S., Chen, Z. X., Sun, L. Y., & Debrah, Y. A. (2007).Antecedents and outcomes of abusive supervision: Test of a trickle-down model.Journal of App lied Psychology,92(1), 191–201.

Aycan, Z. (2006). Paternalism: Towards conceptual refinement and operationalization. In U. Kim, K. S. Yang, & K. K.Hwang (Eds.),Indigenous and cultural psycho logy:Understanding people in contex t(pp. 445–466). US:Springer.

Bartol, K. M., Liu, W., Zeng, X. Q., & Wu, K. L. (2009).Social exchange and knowledge sharing among knowledge workers: The moderating role of perceived job security.Management and Organization Review, 5(2), 223–240.

Breaugh, J. A. (1985). The measurement of work autonomy.Human Relations, 38(6), 551–570.

Carmeli, A., & Paulus, P. B. (2015). CEO ideational facilitation leadership and team creativity: The mediating role of knowledge sharing.The Journal of C reative Behavior, 49(1), 53–75.

Chan, S. C., Huang, X., Snape, E., & Lam, C. K. (2013). The Janus face of paternalistic leaders: Authoritarianism,benevolence, subordinates' organization-based self-esteem,and performance.Journal of Org anizational Behavior,34(1), 108–128.

Chen, X. P., Eberly, M. B., Chiang, T. J., Farh, J. L., &Cheng, B. S. (2014). Affective trust in Chinese leaders:Linking paternalistic leadership to employee performance.Journal of Management, 40(3), 796–819.

Cheng, B. S., Chou, L. F., Wu, T. Y., Huang, M. P., & Farh,J. L. (2004). Paternalistic leadership and subordinate responses: Establishing a leadership model in Chinese organizations.Asian Journal of Social Psychology, 7(1),89–117.

Deci, E. L., Connell, J. P., & Ryan, R. M. (1989).Self-determination in a work organization.Journal of Applied Psychology, 74(4), 580–590.

Dedahanov, A. T., Lee, D. H., Rhee, J., & Yoon, J. (2016).Entrepreneur’s paternalistic leadership style and creativity:The mediating role of employee voice.M anagement Decision, 54(9), 2310–2324.

Farh, J. L., Liang. J., Chou. L. F., & Cheng, B. S. (2008).Paternalistic leadership in Chinese organizations:Research progress and future research directions. In C. C.Chen & Y. T. Lee (Eds.),Leadership and management in China: P hilosophies, theories, and prac tices(pp. 171–205). London: Cambridge University Press.

Farmer, S. M., Tierney, P., & Kung-McIntyre, K. (2003).Employee creativity in Taiwan: An application of role identity theory.Academy of Management Journal, 46(5),618–630.

Gibson, C. B., & Earley, P. C. (2007). Collective cognition in action: Accumulation, interaction, examination, and accommodation in the development and operation of group efficacy beliefs in the workplace.Academ y of Management Review, 32(2), 438–458.

Goncalo, J. A., & Duguid, M. M. (2012). Follow the crowd in a new direction: When conformity pressure facilitates group creativity (and when it does not).Organizational Behavior and Human Decision Processes, 118(1), 14–23.

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years:Applying a multi-level multi-domain perspective.The Leadership Quarterly, 6(2), 219–247.

Graf, M. M., Schuh, S. C., van Quaquebeke, N., & van Dick,R. (2012). The relationship between leaders’ grouporiented values and follower identification with and endorsement of leaders: The moderating role of leaders’group membership.Journal of B usiness E thics,106(3),301–311.

Gu, Q. X., Tang, T. L. P., & Jiang, W. (2015). Does moral leadership enhance employee creativity? Employee identification with leader and leader-member exchange(LMX) in the Chinese context.Journal of Business Ethics,126(3), 513–529.

He, Y. Q., Ding, X. H., & Yang, K. P. (2014). Unpacking the relationships between conflicts and team innovation:Empirical evidence from China.Management D ecision,52(8), 1533–1548.

Hu, N., Chen, Z., Gu, J. B., Huang, S. L., & Liu, H. F.(2017). Conflict and creativity in inter-organizational teams: The moderating role of shared leadership.International Journal of Conflict Management,28(1),74–102.

Kim, M., & Shin, Y. (2015). Collective efficacy as a mediator between cooperative group norms and group positive affect and team creativity.Asia Pacific Journal of Management, 32(3), 693–716.

Liu, D., Liao, H., & Loi, R. (2012). The dark side of leadership: A three-level investigation of the cascading effect of abusive supervision on employee creativity.Academy of Management Journal, 55(5), 1187–1212.

McCall, G., & Simmons, J. L. (1978).Identities and interaction. New York: Free Press.

Morgeson, F. P., Mitchell, T. R., & Liu, D. (2015). Event system theory: An event-oriented approach to the organizational sciences.Academy of Management Review,40(4), 515–537.

Müller, A., Herbig, B., & Petrovic, K. (2009). The explication of implicit team knowledge and its supporting effect on team processes and technical innovations: An action regulation perspective on team reflexivity.Small Group Research, 40(1), 28–51.

Niu, C. P., Wang, A. C., & Cheng, B. S. (2009).Effectiveness of a moral and benevolent leader: Probing the interactions of the dimensions of paternalistic leadership.Asian Journal of Social Psychology, 12(1), 32–39.

Oldham, G. R. (2003). Stimulating and supporting creativity in organizations. In S. E. Jackson, M. A. Hitt, & A. S.DeNisi (Eds.),Managing knowledge for sustained competitive advantage(pp. 243–273). San Francisco: Jossey-Bass.

Oldham, G. R., & Cummings, A. (1996). Employee creativity:Personal and contextual factors at work.Academy o f Management Journal, 39(3), 607–634.

Qu, R. J., Janssen, O., & Shi, K. (2017). Leader-member exchange and follower creativity: The moderating roles of leader and follower expectations for creativity.The International Journal of Human Resource M anagement,28(4), 603–626.

Reiter-Palmon, R., & Illies, J. J. (2004). Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving perspective.The Leadership Quarterly,15(1), 55–77.

Riley, A., & Burke, P. J. (1995). Identities and self-verification in the small group.Social P sychology Q uarterly, 58(2),61–73.

Schippers, M. C., West, M. A., & Dawson, J. F. (2015).Team reflexivity and innovation: The moderating role of team context.Journal of Management, 41(3), 769–788.

Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace.Academy of M anagement Journal, 37(3), 580–607.

Shalley, C. E. (1995). Effects of coaction, expected evaluation, and goal setting on creativity and productivity.Academy of Management Journal, 38(2), 483–503.

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation.Academy of Management Journal, 38(5), 1442–1465.

Tang, C. Y., & Naumann, S. E. (2016). Team diversity,mood, and team creativity: The role of team knowledge sharing in Chinese R & D teams.Journal of Management& Organization, 22(3), 420–434.

Tierney, P., & Farmer, S. M. (2002). Creative self-efficacy:Its potential antecedents and relationship to creative performance.Academy of M anagement Journal, 45(6),1137–1148.

Tierney, P., & Farmer, S. M. (2011). Creative self-efficacy development and creative performance over time.Journal of Applied Psychology, 96(2), 277–293.

Walumbwa, F. O., & Hartnell, C. A. (2011). Understanding transformational leadership-employee performance links:The role of relational identification and self-efficacy.Journal of Occupational and Organizational Psychology,84(1), 153–172.

Wang, A. C., & Cheng, B. S. (2010). When does benevolent leadership lead to creativity? The moderating role of creative role identity and job autonomy.Journal o f Organizational Behavior, 31(1), 106–121.

Wang, P., & Rode, J. C. (2010). Transformational leadership and follower creativity: The moderating effects of identification with leader and organizational climate.Human Relations, 63(8), 1105–1128.

Wayne, S. J., Hoobler, J., Marinova, S. V., & Johnson, M. M.(2008). Abusive behavior: Trickle-down effects beyond the dyad.Academy of Management Proceedings, 1, 1–6.

West, M. A. (1996). Reflexivity and work group effectiveness:A conceptual integration. In M. A. West (Ed.),Handbook of work group psychology(pp. 555–579). Chichester, UK:Wiley.

Wood, J. T. (2005).Communication in our l ives. Belmont,CA: Thomson Wadsworth.

Wu, M. (2012). Moral leadership and work performance:Testing the mediating and interaction effects in China.Chinese Management Studies, 6(2), 284–299.

Zhang, A. Y., Tsui, A. S., & Wang, D. X. (2011). Leadership behaviors and group creativity in Chinese organizations:The role of group processes.The Leadership Q uarterly,22(5), 851–862.

Zhang, X. M., & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement.Academy of Management Journal, 53(1), 107–128.

Zhou, J. (2006). A model of paternalistic organizational control and group creativity. In Y.-R. Chen (Ed.),National culture and g roups(pp. 75–94). Emerald Group Publishing Limited.