某院2014—2016年947例药品不良反应回顾性分析

左 鼎,车佳莹,谢 娟,熊世娟(贵州省人民医院药剂科,贵阳550002)

药品不良反应(ADR)是指合格药品在正常用法及用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。近年来,随着新药品种增多,药品种类和剂型增加,联合用药现象普遍,在治疗疾病的同时,也给人们带来了不同程度的危害,ADR也越来越受到医生和患者的重视。通过对ADR监测、分析,将结果反馈于临床,可以提高临床治疗效果,促进安全用药,防止药源性疾病发生,减少医患纠纷。本文就本院2014—2016年收集的947例ADR报告进行回顾性统计和分析,旨在探索本院ADR发生规律和特点,为临床安全、合理用药及药品安全性评价提供参考。

1 资料与方法

1.1资料来源数据来源于国家药品不良反应监测中心。贵州省人民医院不良反应监察室在2014年1月1日至2016年12月31日共收集有效ADR报告947例并上报国家药品不良反应监测中心,根据监测中心反馈数据,对该数据进行回顾性分析。

1.2方法利用Excel 2007软件,对报告病例按患者性别、年龄、ADR类型、转归、给药途径、因果关系、报告主体、药品种类、ADR累及器官或系统等项目进行回顾性统计、分析。

2 结 果

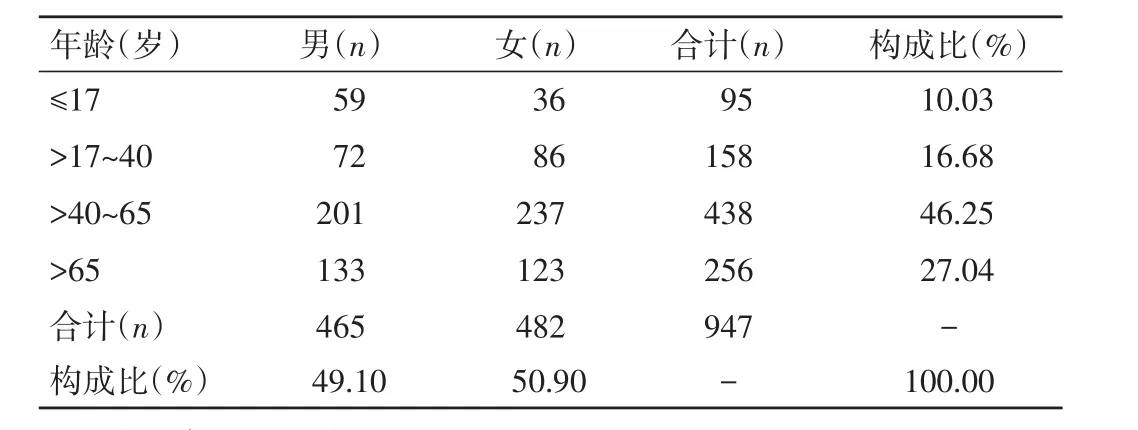

2.1发生ADR患者性别与年龄分布947例ADR报告中,女性患者高于男性患者,占50.90%;>40~65岁这个年龄段ADR发生率是最高的,占46.25%,见表1。

表1 发生ADR患者的性别与年龄分布

2.2ADR类型及转归ADR类型分为:一般、严重、新的一般、新的严重。在947例ADR报告中,一般814例(85.96%),严重 133例(14.04%),新的一般 23例(2.43%),新的严重2例(0.21%)。ADR 的转归分为:痊愈、好转、未好转、不详、有后遗症、死亡。在947例ADR报告中,痊愈 487例(51.43%),好转 427例(45.09%),未好转 24例(2.53%),不详 7例(0.74%),死亡 2例(0.21%),有后遗症0例(0.00%)。

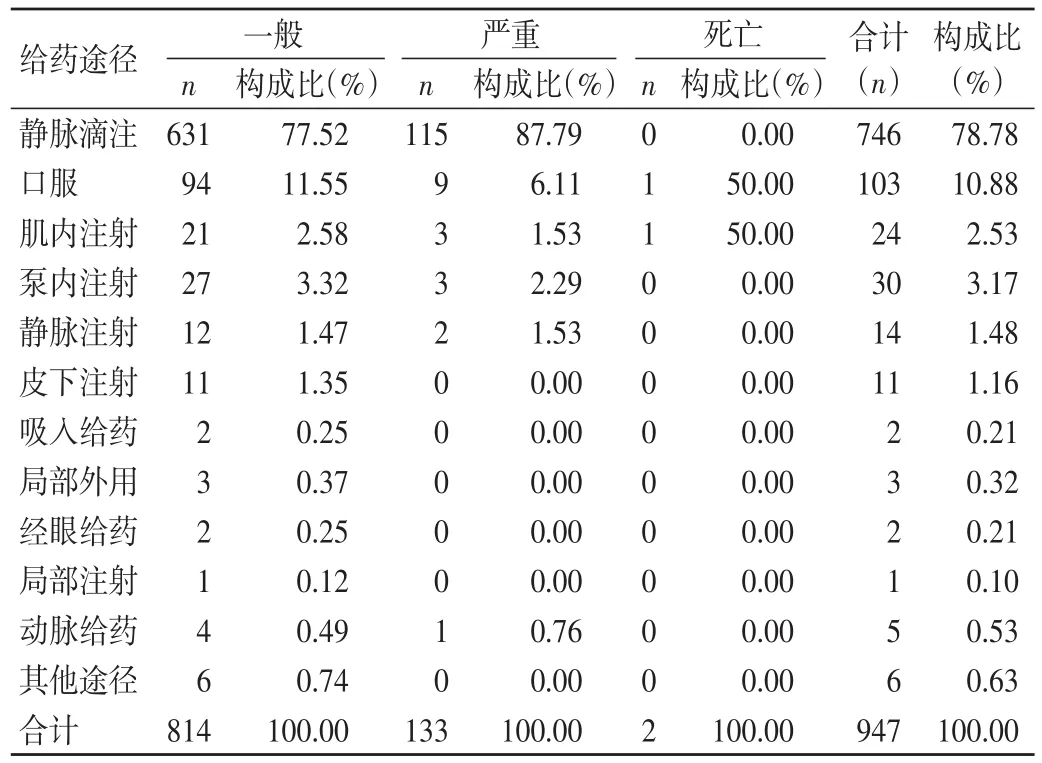

2.3引发ADR的给药途径分布在947例ADR报告中,静脉滴注给药途径引发的ADR例数最多,有746例,占78.78%,见表2。

表2 引发ADR的给药途径分布

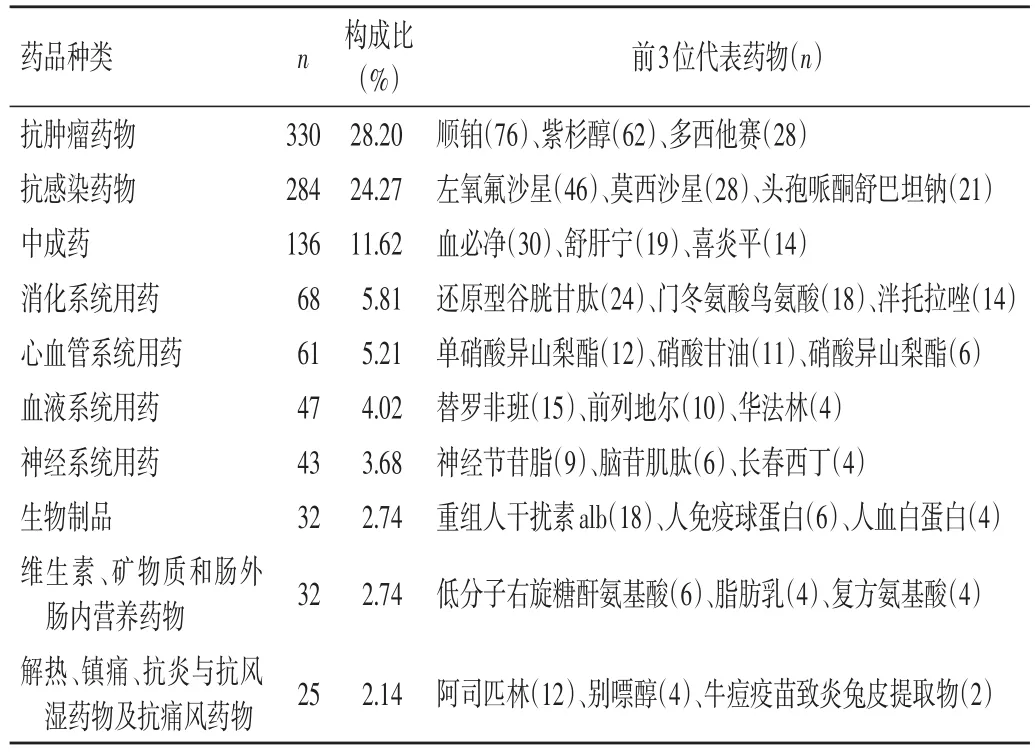

2.4引发ADR的药品种类分布在947例ADR报告中,涉及怀疑引发ADR的药物共计238种,参照《中华人民共和国药典临床用药须知(2012年版)化学药和生物制品卷》[1]的药品分类方法进行分类统计,抗肿瘤药物引起的ADR病例数高居首位,共计330例,涉及28个品种;其次是抗感染药物,共计284例,涉及39个品种;再次是中成药,共计136例,涉及25个品种,见表3。在引发284例ADR的抗感染药物中,以喹诺酮类最多,共计74例(26.06%),引发ADR最多的药物是左氧氟沙星,共计46例,见表4。

表3 引发ADR的前10位药品种类分布

表4 引发ADR的抗感染药物种类分布(n=284)

2.5ADR涉及频次最高的前10位药物在引起ADR的前10位药物中,频次最高的是顺铂,共计76例次,其次是紫杉醇,共计62例次,二者均为抗肿瘤药物,主要临床表现为骨髓抑制,见表5。

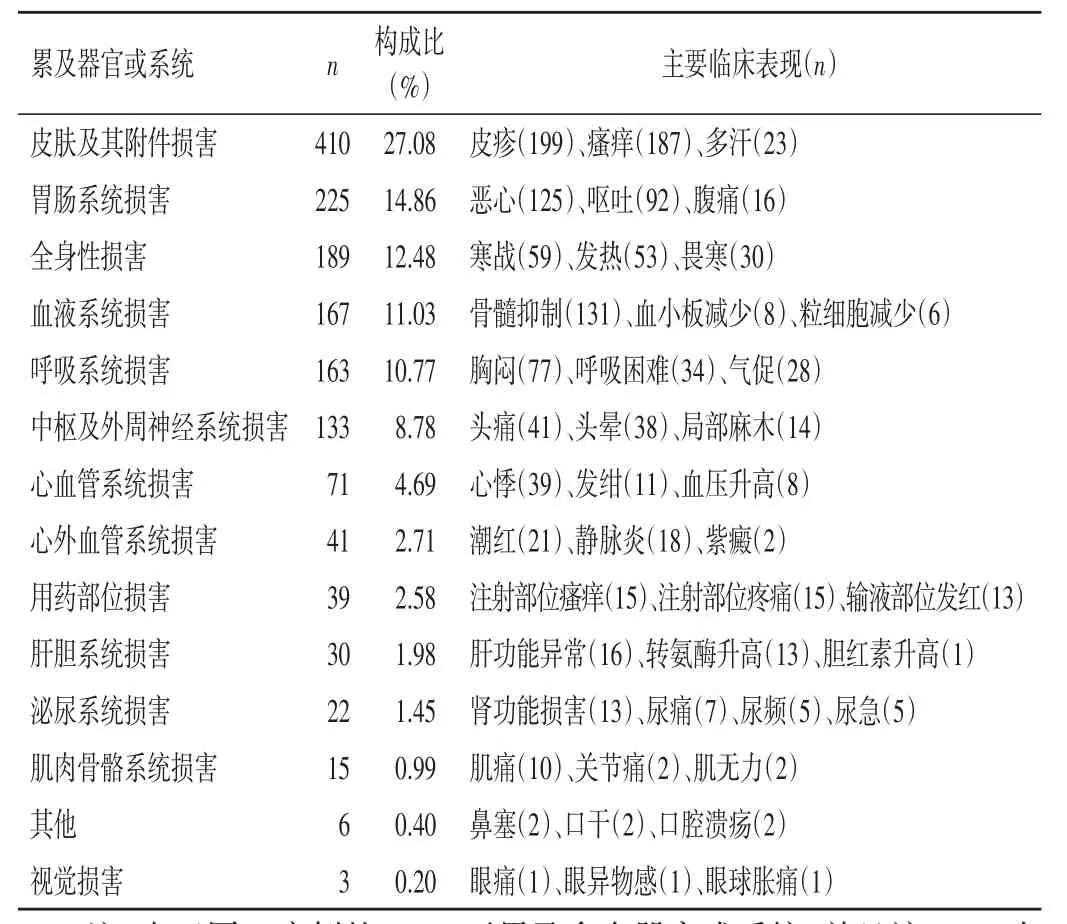

2.6ADR累及器官或系统及临床表现947例ADR报告中,累及器官或系统排序前3位的分别是皮肤及其附件损害、胃肠系统损害、全身性损害,临床表现排序前3位的分别是皮疹、瘙痒、骨髓抑制,见表6。

表5 ADR涉及频次最高的前10位药物分布

表6 ADR累及器官或系统及临床表现

3 讨 论

3.1ADR与患者年龄、性别的关系从本研究表1可知,发生ADR的患者年龄主要分布在大于40~65岁和大于65岁以上的年龄段,其中大于40~65岁的中年患者发生ADR 438例(46.25%),>65岁以上的老年患者发生 ADR 256例(27.04%)。分析原因:(1)本院为贵州省干部保健医院,来本院就诊的中老年患者人群基数较其他年龄段大;(2)该年龄段的患者多存在组织器官功能减退,肝肾代谢降低,药物清除减慢,且常伴一种或多种基础疾病,联合用药情况普遍,故易发生药物蓄积,血药浓度增加,ADR发生率增高[2-4]。与男性患者相比,女性患者发生ADR的概率有所提高,947例发生ADR的患者中,女性占50.90%,稍大于男性(49.10%),也与相关文献报道一致[2-4]。这可能是女性体重较男性轻、脂肪含量高,相比于男性,对药物较为敏感、耐受性较差有关。由此看来,女性、中老年人等特殊人群用药一定要遵循个体化原则,根据年龄、性别及肝肾功能情况调整药物剂量,注意药物间相互作用及可能出现的ADR,及时做出处理,减少ADR的发生。

3.2ADR与给药途径的关系由本研究表2可知,静脉滴注途径所引起的ADR发生率是最高的,为78.78%,与相关文献报道一致[5-7]。主要原因:首先,静脉给药使药物直接进入血液循环,不经过黏膜屏障,无首关效应,生物利用度高,药物起效迅速;其次,静脉滴注对药品的质量要求较高,因此药物本身的pH值、渗透压、微粒、内毒素、赋形剂及静脉滴注时的具体操作等都有可能成为发生ADR的诱因;另外,患者静脉给药基本在院内进行,医护人员对ADR的发现及上报较为及时,而门诊患者口服给药基本在院外进行,纵使发生ADR,也无法及时监控,故上报的例数与实际发生例数可能存在偏差,使静脉滴注所致ADR上报率较高。建议医务人员遵行世界卫生组织(WHO)提供的“能口服就不注射,能肌内注射就不静脉注射”的给药原则,根据患者病情合理选择给药途径,尽可能减少静脉给药的机会和次数,尤其是静脉滴注。确实需要静脉给药时,应注意可能引发ADR的其他因素,如药品的配伍、溶媒的选择、药品的配制浓度、药液放置时间和温度、滴注速度等,防范或减少ADR的发生。同时,需进一步开展对门诊患者口服用药的随访工作,逐渐完善本院的门诊ADR报告体系。

3.3ADR与药品种类的关系由本研究表3、表4可知,本院引发ADR的药品种类排序前3位的为抗肿瘤药物、抗感染药物、中成药,与国内多篇文献报道一致[8-10]。

在947例ADR报告中,ADR发生率最高的为抗肿瘤药物,涉及ADR频次最高的前10位药品中,抗肿瘤药物达6种之多,高居首位的为顺铂,主要表现为骨髓抑制。绝大多数的抗肿瘤药物对肿瘤细胞与正常细胞的识别度不高,在化疗时不可避免地存在“误杀”现象,故对人体的毒性和不良反应均较大,常见有胃肠系统、泌尿系统、血液系统、神经系统等损害。该类不良反应可预测,且主要与药物使用剂量有关,临床上可预防。

抗感染药物中以喹诺酮类和头孢菌素类最易引发ADR,这与该类药物临床上使用广泛、消耗量大有关,而且目前临床仍然存在无指征用药、品种选择不适宜、用药起点偏高、用药疗程过长、联合用药等不合理使用情况,加剧了ADR的发生。因此,提示医务人员要不断提高用药技能,全面掌握药物知识,严格遵循卫生部制定的《抗菌药物临床合理应用指南》来指导临床用药,将合理使用抗感染药物切实落实到每例患者的治疗过程中,杜绝滥用导致的药害事件发生。

近年来,随着中药制剂新品种、新剂型的不断研发及其在临床中的广泛应用,中药制剂引起的ADR也日益增多。由本研究表3可见,本院中成药及中药注射剂引发ADR 136例,占ADR总例数的11.62%,仅次于抗肿瘤药物和抗感染药物,其中又以中药注射剂引发的ADR最高[8-10]。这首先是由于中药注射剂的原材料产地较多、成分复杂、有效成分不明确、药材质量不稳定、加工炮制质量标准不统一、提取制备工艺简单等多种因素;其次,制剂过程中使用的稳定剂、赋形剂等添加剂及在化学合成中产生的杂质,均可能成为过敏源而使机体发生过敏;另外,除了药物自身因素外,部分医护人员认为中成药使用安全、ADR发生率低,使用过程中剂量偏大、药物浓度过高或疗程过长等,均可导致ADR的发生。因此,临床医生在使用中药注射剂时一定要仔细询问患者的过敏史,严格掌握适应证,严格控制剂量及疗程,避免不必要的联合用药,加强药学监护,提高中药制剂用药的合理性。

3.4ADR累及器官或系统的关系由本研究表5可知,本院ADR累及器官或系统,第1位是皮肤及其附件损害,其次是胃肠系统损害和全身性损害,与相关报道一致[11-13]。这是因为,皮肤及其附件损害的临床表现多以皮疹、瘙痒、红肿为主,分析其原因应该是这些损害表现易于观察和识别,容易导致患者主动诉说,并较易被医务人员发现;而其他器官或系统的损害则较为隐匿,医务人员和患者都不易发觉和认知。建议用药治疗前,医生应详细询问患者的既往用药史、过敏史及家族过敏史,注意观察患者用药前后的临床表现,并严密监测其肝、肾功能等。同时结合临床经验和文献报道,及时发现隐匿的ADR。而一旦发生ADR应即时停药和对症处理,避免发生严重后果。

综上所述,ADR的发生在临床用药过程中难以完全避免,其发生与药物理化性质、患者自身体质、给药途径等因素相关。因此,临床医务人员应更加重视ADR,增强用药风险意识,特别加强对高危人群、抗感染药物、中药注射剂的合理应用。药剂科等药品保障部门应加强对ADR相关知识的培训力度,防止潜在的用药问题,促进临床合理用药,提高合理用药水平,减少药源性疾病的发生,为临床合理用药提供依据。