长护险试点存在的问题及对策

文/赵秀斋

为应对人口老龄化,世界发达国家和地区在普遍构建老年长期护理保险制度同时,注意与其他保障制度间的政策衔接以及与服务体系间的政策协调。对同样面临银发浪潮的中国而言,这些做法显然可以借鉴。

我国于2016年开始了由人社部主导的长期护理保险制度试点。迄今,山东和吉林两个试点的重点联系省份,长春、上海、南通、石河子等15个试点城市都出台了长期护理保险的试点方案和政策规定,并进入实际经办阶段。其中资金筹集方面,试点启动阶段各地主要采取直接从医保基金划拨的方式;随着政策文件出台,各地逐步建立起个人缴费、医保基金、财政补助共担,同时单位补充保险、社会捐助、福彩基金参与的多渠道的筹资机制。待遇保障则以日常生活照护和医疗护理两种方式为主。然而需要看到的是,目前护理机构发展并不完备,护理人员队伍建设也不足以支撑长护险发展,参保人员享受护理的方式多以居家照护为主,机构护理为辅助。同时,在已经建立长期护理保险制度的国家,由于强调政府责任,国家需投入大量资金来确保社会性长期护理保险制度的运行。在人口结构老化以及长寿化带来的护理时间延长趋势下,按预定保险费率筹集而来的资金,并不能适应护理费用的大幅增长。因此,完善社会救助体系、建立全民投保的风险分担机制,对护理服务输送方式、服务提供者资格条件、评价标准予以具体规范等,都值得在试点中探讨。

——编者

2016年6月,人社部即发《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,用1—2年时间开展试点并积累经验。如今试点收官在即,笔者通过调研和分析试点地区的政策措施,发现试点中存在以下问题。

试点中存在的一些问题

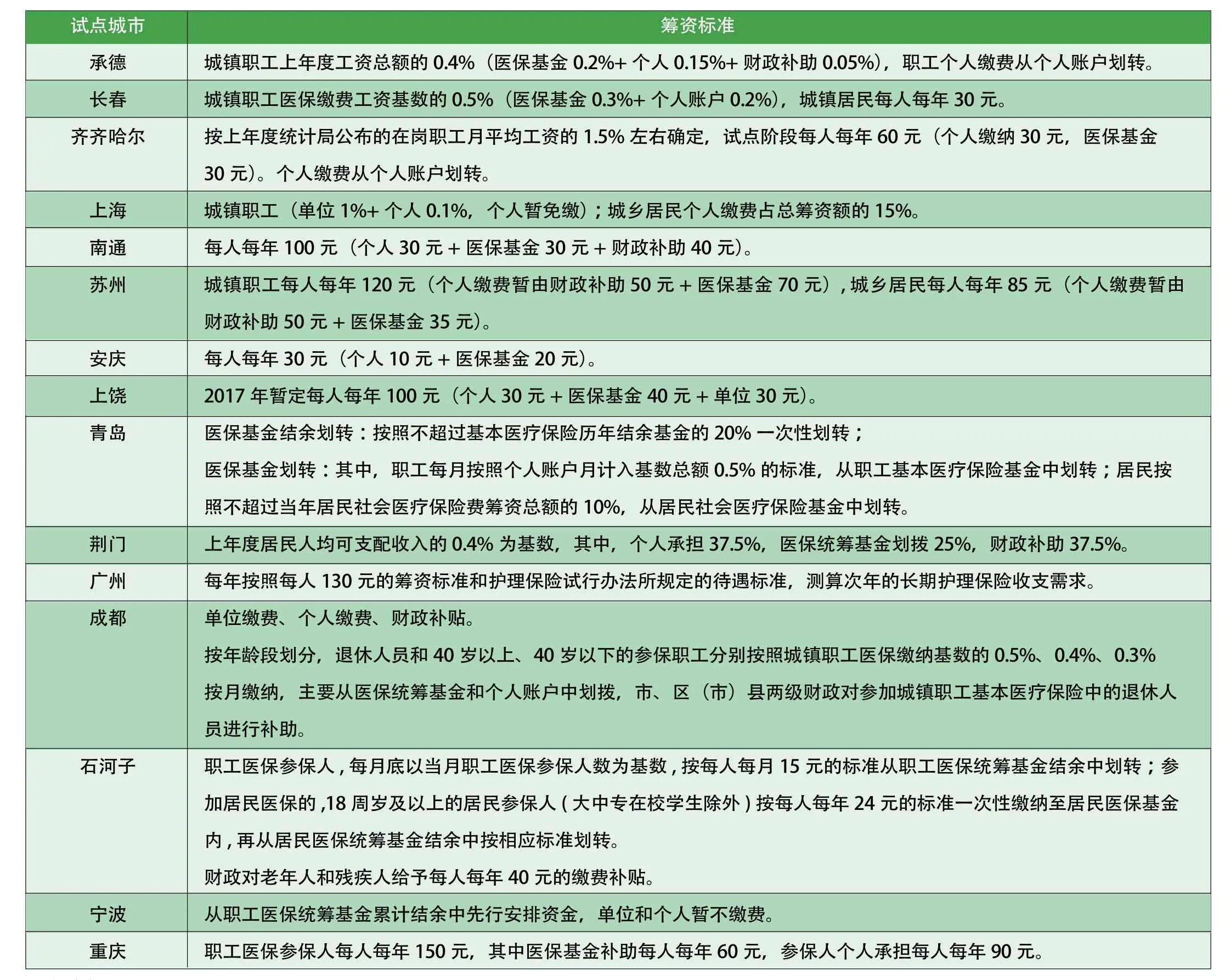

过半数试点地区基金筹集过度依赖医保基金,制度缺乏可持续性。多数试点地区护理保险基金主要或者全部源自医保统筹基金、医保个人账户划转,或者医保基金历年结余(如承德、长春、齐齐哈尔、安庆、上饶、青岛等),上海市和成都市即使规定了单位缴费比例,但试点期间仍由医保基金结余或者医保统筹基金划转,单位个人暂不缴费。只有少数几个地区(如南通、苏州、荆门)财政补助相对占比较大(详见表1)。南通目前财政补助占比40%,未来南通市计划根据人均可支配收入和基金收支情况调整筹资渠道,资金筹集方向是逐步提高个人缴费和财政补助所占比重,逐步降低甚至取消医保统筹基金的划拨额度。

目前我国经济处于新常态,增速放缓,且企业既有缴费负担已经较高,各地很难再对护理保险进行单独筹资。但长期看这种主要或单纯依靠医保基金的筹资模式不可持续也缺乏合理性。首先,我国很多地区尤其是欠发达地区的医保基金支付压力较大,再从医保基金中筹集资金会很困难。其次,每项社会保险基金的筹集和支付都有既定目标群体,医疗保险与长期护理保险的支付范围和保障目标并不相同——长期护理保险不仅覆盖参保人的医疗护理需求而且覆盖其日常生活照料需求,因此构建长期护理保险制度不能主要依靠医疗保险基金筹资。

基于基金筹集能力,多地保障水平有限且对象以重度失能人员为主。除上海市外,多数试点地区的筹资水平并不高,年筹资水平较高的大致在100—200元之间,且多为城镇职工医保参保人筹资;年筹资水平较低的,大致在20元、30元、60元、80元上下不等,且多为城乡居民医保参保人。

由于筹资能力有限,且在制度运行中遵循“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则,各试点地区的待遇水平不高。根据各地试点方案,居家护理的日包干额度一般不超过50元,一些低的地区仅为每天十几元、二三十元;机构护理(由护理院、养老院、医院等机构提供护理服务)日包干额度稍高,但一般也不超过100元。这样的保障水平难以满足参保人的实际长期护理需求。青岛“医疗专护”的日报销额度较高为170元,基本可以满足医疗护理需求但不覆盖生活照料费用。

在保障对象上,多数试点地区基于基金的支付能力,首先将重度失能人员纳入保障范围,待条件成熟再逐步扩大至中度失能人员。

护理服务能力提供不足。服务能力不足,是很多试点地区面临的主要问题之一。例如,由于服务人员不足,南通直到2017年上半年才开展居家服务,调研时南通市只有61名工作人员提供居家服务,上门照护服务达不到100%覆盖。南通机构护理也面临类似问题,目前全市6家护理院的床位总和加起来不到1000张,护理能力缺口很大。这与护理服务从业人员工作环境艰苦、工资待遇低有直接关系。同样以南通为例,南通2016年的月社平工资为5000元,但调研中某护理院工作人员的工资(不含包吃包住费用)也就2700多元,加上工作“苦脏累”,很难留住人。

农村服务能力弱是制度建设中的突出短板。调研中,青岛、南通等地都反映了此问题。由于服务能力不足,一些试点地区的农村老年居民享受护理保险待遇的占比很低。以南通市为例,享受照护保险待遇人群的占比分别为:城镇退休职工50.4%,城镇老年居民37.6%,农村老年居民6.2%,主要原因是农村照护服务供给不足。

表1 试点地区筹资标准

对策建议

构建多渠道筹资模式,明确财政筹资责任。综观世界上其他建立社会性长期护理保险制度的国家,制度融资或者由单位及个人单独缴费,或者由单位缴费、个人缴费及财政补助几部分构成,采取的都是多渠道筹资的方式。考虑当前我国企业缴费比例过高,单纯依靠单位及个人缴费筹资的可行性不大,可考虑由单位、个人及财政三方进行筹资。

单位和个人筹资,可以在适度降低其他社会保险项目缴费比例的前提下进行。例如,上海市就将医疗保险缴费比例降低了一个百分点,转而改征一个百分点的护理保险费。

具体到财政筹资,建议在尽量少增加现有财政压力的前提下,整合各项老年财政福利补贴,变“撒芝麻盐”的补贴方式为有效补贴。当前,老年人的各项福利补贴由民政部门管理。其中的高龄老人津贴、五保户供养、残疾补贴等,或多或少与失能老人的长期照料相关,尤其是高龄老人津贴这一制度与长期照护关系更为紧密。调研数据显示,高龄老人往往是长期护理保险的主要受益人群,青岛目前累计的4.5万享受护理保险待遇的失能失智老人,平均年龄80.4岁;南通75岁及以上的老年人占待遇享受人数的72.4%。截至2016年底,我国享受高龄补贴的老年人2355.4万人,月补贴金额从50元到上千元不等。实际上,包括高龄老人津贴在内的很多老年福利并未区分贫困老人和富裕老人、失能老人及未失能老人,可适度进行整合,从而满足长期护理保险基金的筹资需求。

全国统一失能评定标准。失能评定是指丧失生活自理能力程度的等级评定。一般分为重度失能、中度失能和轻度失能。多数试点地区采用《日常生活活动能力评定量表》作为判断标准,量表打分40分以下的重度失能人员可以申请享受护理保险待遇,少数试点地区如青岛、南通等,将部分中度失能人员也纳入待遇享受对象范围。上海和成都与其他试点地区不同,开发了各自的需求认定体系。《上海市老年照护统一需求评估标准(试行)》从自理能力和疾病状况两个重要维度对失能程度开展评估,并通过计算机综合评分给出评定结果。《成都市成人失能综合评估技术规范》将评定结果分为重度一级、二级、三级失能,分别对应照护三级、二级、一级。

从目前各试点地区的制度实施情况看,根据《日常生活活动能力评定量表》进行失能评定比较简便易操作,但有两个问题:一是没有对精神类疾病进行认定,主要针对的是身体失能;二是量表项目分值设置较宽,受评分人员人为因素影响较大,容易导致失能评定结果的不准确。

开发失能评定工具需要遵循三个原则:一是评估工具要标准化,能够确保不同评估人在对申请人进行失能评定时都能得出近乎相同的结论;二是评定结果要严格根据对参保人的调查结果得出;三是参保人的需求要用标准化的度量单位表述。

我国在构建长期护理保险制度过程中,也需要国家结合实际开发一套完整的、标准化的失能评定工具。这一做法在国外制度构建中并不鲜见。以日本为例,为了实施长期照护保险制度,日本1995年在全国选取51家顶级照护服务机构开展工时定额调研,每位受过训练的调查者跟随一位服务提供者对其进行为期两天不间断的记录。调研搜集了专业照护服务提供者对3800名老人提供的累积1000万分钟的照护服务,并且据此计算出每一项照护服务需要花费的时间。据此,日本开发了一套包含73个项目的失能评定工具。

进一步规范待遇支付形式和基金支付范围。目前,各试点地区在护理保险待遇给付上(包括支付形式和支付范围等)也各不相同。在支付形式上,除长春未提供居家照护外,大部分试点地区都是按照居家照护和机构照护两类形式提供护理服务。从基金支付范围看,虽然目前大部分试点地区都按照2016年人社部办公厅《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》的要求,将重度失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理等费用纳入报销范围,但各地对“生活照料和与之相关的医疗护理支付项目”具体界定做法不一。例如,上海市规定了27项基本生活照料和15项常用临床护理项目;广州市规定了包含环境安全、生活护理等在内的7项基本生活照料服务项目,以及包含气管切开护理、吸痰护理等在内的19项医疗护理服务项目。这两个试点地区的服务项目有重合也有不同。另外,以简单的床位费这一支付项目为例,上海、青岛等在试点中规定,床位费不包含在支付范围内,而长春、上饶、广州等地在试点中却将床位费的报销包含在内。

建议参照基本医疗保险制度的做法,在全国制定一个护理保险基金支付范围基本目录,各统筹地区可以在基本目录项基础上适度进行调整。

积极培育长期护理市场,增强照护人力和护理服务能力。照护人力和服务能力供给不足问题,是各国在建立长期护理保险制度中普遍遇到的问题。但长期护理保险制度和护理服务市场的发育是相辅相成的,长期护理保险制度的建立可以促进护理服务市场的发展。以日本为例,自引入长期照护保险制度后,日本的长期护理服务市场发展迅速。长期照护保险制度是日本实行公共服务私有化的首个领域。

青岛的制度探索也证明了这一点。2012年,青岛实施长期医疗护理保险制度后,定点护理机构对民营机构持同样的支持态度,截至2017年8月调研时,青岛全市承担护理保险业务的定点服务机构发展到638家,其中,承担“专护”业务的二三级定点医院20家,承担“老护”业务的医养结合机构71家(6家失智专区试点),承担“家护”业务的社区医疗机构570家。

我国在长期护理保险制度构建过程中,在严格资格准入条件的同时,应该鼓励民营机构加入,注重培养长期护理服务市场,给予税收、水电等方面优惠政策,鼓励其发展。

加强培养照护人力,健全相关保障制度。目前,护理人员缺乏是各地普遍存在的问题,虽然目前还没有准确的统计数据。针对护理人员短缺问题,上海早在试点护理保险制度之前就将护理专业人才培养提上日程,将医疗护理、养老护理从业人员作为一个新的职业,纳入国家职业资质,并建立健全了培育考核机制。为了留住护理人员,2013年上海将护理人员的薪资确定为每小时50元,并签劳动合同。上海鼓励年轻人进入护理行业,打通年轻人的职业通道;引导开发了针对护理从业人员的综合保险,控制从业人员的意外、健康风险。2015年上海市拟定护理人员发展规划,明确了护理从业人员的目标人群数和今后发展方向。