恢宏壮美的史诗

——里姆斯基-科萨科夫《沙皇的新娘》上海首演

文:任海杰 图:齐 琦/江一宁

19世纪下半叶开始后的数十年,俄罗斯音乐进入了一个比较特殊的兴盛期,以柴可夫斯基为代表的“西洋派”,与以五人“强力集团”为代表的民族乐派争奇斗艳,共同推动了俄罗斯音乐的发展,引起世界乐坛的瞩目。在“强力集团”中,最为年轻的里姆斯基-科萨科夫(1844-1908)以绚丽灿烂的配器而闻名,比如我们大家熟知的管弦乐作品《天方夜谭》 《西班牙随想曲》及《第二交响曲“安塔尔”》等。长期以来,一说到里姆斯基-科萨科夫,脱口而出、频率最高的,可能就是他的《天方夜谭》。其实,在我看来,他在音乐上的最大成就和贡献应该是歌剧。

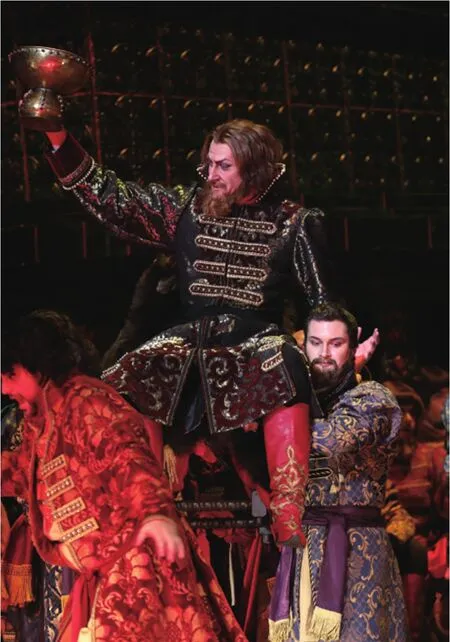

上:《沙皇的新娘》第三幕剧照

里姆斯基-科萨科夫一生,不仅独立创作了15部歌剧,更是为俄罗斯歌剧做出过重大贡献——他曾为达尔戈梅日斯基的歌剧《石客》完成了配器,协助巴拉斯基列夫整理出版格林卡的两部歌剧,修订完成穆索尔斯基的《鲍里斯·戈杜诺夫》和《霍万兴那》,与格拉祖诺夫共同续成鲍罗丁的《伊戈尔王》等。只不过,由于俄语的局限,俄罗斯歌剧的成熟与发展又晚于意大利、法国、德奥等,平时上演的机会少,影响力相对有限,因此我们一般对俄罗斯的歌剧不太熟悉(此种情景颇有些像以雅纳切克为代表的捷克歌剧)。近年来,这一情况已有所改变,在越来越多地上演了柴可夫斯基、肖斯塔科维奇、普罗科菲耶夫、穆索尔斯基的歌剧后,世界乐坛上演里姆斯基-科萨科夫歌剧的频率也越来越高,最近几年市面上不断出现他的歌剧演出实况影碟,就是最好的证明。因此,上海大剧院在其20周年庆典季之际,邀请莫斯科大剧院来沪上演里姆斯基-科萨科夫的歌剧《沙皇的新娘》,可谓正逢其时。

在里姆斯基-科萨科夫创作的15部歌剧中,比较公认的代表作有《萨特阔》《沙皇的新娘》《金鸡》等。《沙皇的新娘》是里姆斯基-科萨科夫创作的第九部歌剧,它是根据著名诗人、剧作家梅伊的诗剧编写而成,而诗剧则是根据历史事件——伊凡雷帝的第三夫人玛尔法,刚进宫就突然离奇患病而死——写成的。歌剧脚本由里姆斯基-科萨科夫及他的学生伊利亚·秋梅涅夫撰写,内容更为复杂丰富:禁卫军官格里亚茨诺伊(男中音)爱上商人索巴金(男低音)的女儿玛尔法(女高音),但玛尔法已有恋人雷科夫(男高音)而拒绝了格里亚茨诺伊,格里亚茨诺伊为此恼羞成怒,设计欲挽回败局。他从御医博梅里(男高音)处购买了迷魂药,想让玛尔法喝下后爱上他。但此事被格里亚茨诺伊的情人柳芭莎(女中音)暗中得知,当她得知格里亚茨诺伊已不爱自己后,由嫉妒生仇恨,不惜献身博梅里获取毒药,从而偷换了格里亚茨诺伊的迷魂药。格里亚茨诺伊不知情,让玛尔法喝下。就在这时,伊凡雷帝选中玛尔法作为第三任妻子进皇宫。玛尔法喝了毒药后刚进宫就一病不起,格里亚茨诺伊于是在伊凡雷帝面前诬告雷科夫,说是雷科夫要害死玛尔法,伊凡雷帝盛怒之下命令格里亚茨诺伊处死雷科夫。当玛尔法得知爱人雷科夫被杀,即刻发疯。目睹此景,格里亚茨诺伊悔恨交加、良心发现,终于承认了自己的罪孽,但他不明白自己的迷魂药怎么会让玛尔法一病不起。这时柳芭莎站出,她说自己对格里亚茨诺伊已绝望,换了毒药,玛尔法不久将死。格里亚茨诺伊得知真相后,杀死柳芭莎,自己也被禁卫军带走。精神错乱的玛尔法还在呼唤着雷科夫……

右页:《沙皇的新娘》第四幕剧照

早在1868年,里姆斯基-科萨科夫就根据巴拉基列夫的建议,注意到了梅伊的诗剧,但真正为歌剧脚本谱曲,已经是30年后的事了。也许是心中酝酿已久,里姆斯基-科萨科夫创作的速度很快,1898年2月开始作曲,当年夏天写完,秋天完成配器,随后于1899年11月在莫斯科私立歌剧院举行首次公演。

此番来沪的莫斯科大剧院,与圣彼得堡的马林斯基剧院,同为俄罗斯乐坛的双雄。前者尤其是以原汁原味上演俄罗斯音乐作品而著称,他们带来的《沙皇的新娘》,是个历史悠久的经典版本。

5月14至16日,《沙皇的新娘》在上海大剧院演出三场,主要演员(共10位)分A、B两组。我“一而再、再而三”,居然一连看了全部的三场演出,可谓大饱耳福眼福,也可见此剧对我的吸引力。

里姆斯基-科萨科夫的歌剧创作,深受瓦格纳的影响,这在《沙皇的新娘》中也显而易见,主要反映在:注重管弦乐的华丽配器、没有明显的宣叙调与咏叹调之分、主导动机的运用,如第一幕第一场格里亚茨诺伊动机,第二场中雷科夫和博梅里出场时的动机。但里姆斯基-科萨科夫没有完全照搬瓦格纳,而是有选择性地运用人物动机。关于剧中没有明显的宣叙调与咏叹调之分,从莫斯科大剧院音乐总监、首席指挥图冈·索黑耶夫的临场掌控也可看出:在重要的咏叹调、重唱、合唱结束后,索黑耶夫并没有留给观众鼓掌时间,有好几次观众的掌声已经响起,但索黑耶夫依然按照自己的节奏(或谱子)指挥演奏,并没有停下指挥棒。这充分表明了这样的意图:《沙皇的新娘》就如同瓦格纳的乐剧,更强调音乐的整体性,不需要用鼓掌来打断。

当然,仅是以上这些,里姆斯基-科萨科夫的歌剧不可能脱颖而出,从序曲开始,《沙皇的新娘》即洋溢着鲜明的俄罗斯民歌风格,配器丰富、新颖、大胆,音乐华丽而又深沉,与演唱配合得丝丝入扣,又有大段的气氛烘托和剧情人物的暗示渲染,西洋歌剧、俄式歌剧与里姆斯基-科萨科夫的个人风格融为一体,我们能感受到瓦格纳、格林卡、穆索尔斯基、鲍罗丁的影子,但分明又是里姆斯基-科萨科夫的鲜明风格和特色。其中第一幕第三场的合唱《光荣颂》,贝多芬就在他的《e小调第八弦乐四重奏》(Rasumovsky,Op.59No.2)中用过这个俄罗斯民歌主题,由此可见,里姆斯基-科萨科夫的歌剧既是建立在深厚的俄罗斯土壤上,又博采众长,走出了一条自己的路。

上 :《沙皇的新娘》第一幕剧照

戏剧结构向来是俄罗斯歌剧的软肋,但《沙皇的新娘》却别具一格,故事情节的展开快速紧凑又张弛有致,人物冲突激烈而又不失抒情。在突出戏剧性和整体结构上,《沙皇的新娘》可能是里姆斯基-科萨科夫最为成功的一部(因为里姆斯基-科萨科夫的15部歌剧我还没全部观赏过,所以这里用“可能”一词)。个人感觉只是在结尾处,格里亚茨诺伊的忏悔转变显得有些仓促。

在唱段设计上,除了重唱和合唱,里姆斯基-科萨科夫几乎为每一位主角都谱写了精彩的独唱,如:第一幕开场格里亚茨诺伊因爱上玛尔法而倍感痛苦的朗诵调和咏叹调;柳芭莎以无伴奏为主的表达伤感情绪的民歌风格的独唱;第二幕玛尔法出场时演唱的表达与雷科夫甜蜜爱情的咏叹调;第三幕雷科夫听说沙皇可能不娶玛尔法而表达喜悦心情的咏叹调;第四幕索巴金担忧女儿玛尔法病情的咏叹调(此唱段的尾声尤为考验男低音的功力,A角演员波查普斯基演唱得实在太出色了!)……每一段都非常出色。最具震撼力的是第四幕玛尔法发疯后的场景和唱段,悲切凄美,如梦如幻,感人肺腑,几可与多尼采蒂《拉美摩尔的露契亚》中著名的“疯狂场景”相媲美。

AB两组卡司,全部是俄罗斯演员,韵味纯真,原汁原味。相较而言,无论是实力还是颜值,A组整体强于B组(演唱雷科夫的两位男高音拉德申科与谢米什库勒,几乎平分秋色)——A组饰演格里亚茨诺伊的男中音阿吉佐夫,最早学习的是电影专业,难怪他的形体和表演无可挑剔;A组饰演玛尔法的女高音谢利维尔斯托娃,不仅外形出众,唱功也是一流,如此完美的歌剧演员真是难得;B组饰演玛尔法的女高音索罗金娜,第四幕的疯狂场景入情入戏,表现出色。B组饰演柳芭莎的施洛娃嗓音浑厚,A组的沃尔科娃更为灵动全面,形象也上乘,更符合角色。此版《沙皇的新娘》,2015年曾参加香港艺术节的演出,当时的A、B组主角,好几位都出现在此次上海演出的B组演员中,由此可见,此番上海演出阵容的强大,超过2015年的香港艺术节,这真是上海观众的福分。

导演尤利娅·毕夫泽妮出生于俄罗斯,后移民以色列,她的导演理念忠实于原著、忠实于传统,尽可能原汁原味地展现出16世纪俄罗斯的风貌人情、民俗民风和宫廷古韵,与当年费多罗夫斯基设计的舞台布景相融无违,相得益彰,呈现出一幅幅雍容华贵,气势恢宏的舞台画面和场景,极具俄罗斯古典魅力和史诗感。首演当晚,就有沪上媒体报道“壮观奢华,美如油画,带着俄罗斯泥土的芬芳”,是恰如其分的。更有乐迷发微信:“舞美和服装太、太、太炫丽、好看、惊艳了,看了那么多歌剧,第一次感觉音乐和演唱竟然不重要了。”说实话,如此豪华的制作,在当今歌剧舞台已是凤毛麟角了,这也是我连观三场的原因之一。

右页:《沙皇的新娘》第一幕剧照