浅谈广西彩调中的阴柔之美

⊙苏冰倩[宁波大学人文学院, 浙江 宁波 315211]

一、引言

彩调,原称“调子”“采茶”“花鼓”“花灯”“哪呵嗨呵”等,在1955年全国群众业余音乐舞蹈观摩演出后统一为“彩调”。从这诸多称呼中我们可知,彩调的形成是多方面影响的结果,其中有几个比较重要的因素,如广西采茶歌,桂林傩戏,道门杂腔等。在这众多因素中,广西采茶歌最为重要,其也号称是广西彩调的正宗源头。①采茶歌是一种歌舞形式,最初是人们在采茶的劳作中所伴随的歌唱,后人将采茶的动作固定为一种程式,从而形成这类歌唱舞蹈兼容并蓄的艺术形式。

男女在劳动和社会中的分工不同。采集是一种以女性为主体的劳动形式,于文杰在《艺术发生学》中认为:“采集文化是指先民在进化过程中,依靠摘取果叶,抓取小动物和采集一些植物根茎等物品来维持生活所创造的原始文化。”这一文化,表现出成熟的母性意识和女性智慧,在以“地母崇拜”为精神的新石器时期农耕文化中又得以延续并达到极致。②本文将从以下几个部分进行阐述因采集劳动而产生的艺术形式是否受到女子的影响,从而产生阴柔化的特点。

二、剧本中的女性角色

在中国的戏曲舞台上,多以女角为审美中心。戏剧内容多是关注女性生活,重视女性命运和性格上的塑造,中国戏曲塑造了很多非常优秀的女性形象,在彩调中亦是如此,以《上茶山》为例。《上茶山》是彩调的传统剧目,是彩调最早的一个独角戏,也是彩调这个剧种形成的标志。据彩调老艺人回忆,他们在学艺之时师傅需要净手焚香参拜祖师爷排位,并口授这出戏,徒弟在学习完成部戏后,师傅才能教别的。故事的主要人物为一对姐妹和一个后生。在清明节前后姐妹二人上山采茶,妹妹对于采茶的工作不得要领姐姐耐心地教导,之后二人顺利地将茶叶采完并回家翻炒后拿到集市上去贩卖。就在这时姐姐看到了自己心仪的对象,最终姐姐与其两情相悦,终成眷属的故事。

《上茶山》故事幽默,风趣,滑稽。既表现了姐妹二人欢乐的劳动场景,又表现了青春少女的纯真和朝气青年男女的淳朴爱情;既表现出姐姐勤劳、质朴的性格,对妹妹的热爱、呵护,对爱情生活的憧憬、追求,又表现出妹妹活泼、可爱、调皮的个性;既表现出后生的忠厚、勤劳、坚强,又表现出他的胆大、机灵、真诚。

彩调中像《上茶山》这类成功塑造了经典女性形象的剧目还有很多。至今流传较广的剧目《王三打鸟》中的毛姑妹也是其中之一,毛姑妹的角色是小花旦,充满青春魅力、向往自由的情窦初开的青春少女。出身于农村的毛姑妹性格泼辣、豪放,勇敢地追求自由爱情。除此之外,《探干妹》中的干妹子,《刘三姐》中的刘三姐,《三看亲》中的苏满妹,《油漆匠嫁女》中的桃姑等也是广西彩调中的经典女性形象。在彩调剧目中关于女性题材占总数的一半以上,中国传统戏剧中有“戏曲无女角不好看”③之说,而剧本中的角色来源于现实生活,彩调是一种来自于民间的艺术形式,所以我们看到其剧目中大多数女性形象都是劳动人民,他们善良、勇敢、聪明,不仅在爱情中表现出女人温婉的一面,同时在面对剥削时又表现出不畏强权的斗争精神。

三、表演中的阴柔化特点

对彩调这种艺术形式的记载大约有两百多年的历史,各类史书对其表演形式皆有所记载,如乾隆十九年所修的《庆远府志》中记载道:“自元日至上元夜,竞放纸爆,悬彩灯,或群聚为龙马狮子等灯,或装妇女,唱采茶歌,喧锣鼓,嬉游以为乐。”乾隆三十年修葺的《全州志》中记载:“元宵悬灯于庭,乡市各作龙灯,往来以为戏……或以童子扮走马,好女联臂踏歌,多采茶歌,俗谓‘逻灯’”。从以上材料我们可知:其一,在其发展的初期,彩调已经形成需要人物扮演的一种艺术形式;其二,彩调的表演者或为女子,或为男子扮演女子,可见在彩调舞台表演中,女子在其中的重要地位。

由上文可知在彩调表演中时常需要刻画女性形象,而彩调是扎根于民间的艺术形式,剧本内容也多以百姓生活作为蓝本,所以其有较多描绘女性劳动和生活的场景。例如《上茶山》中对姐妹俩采茶和炒茶的描写。而这类表演场景的表演方式常来自于日常生活中的女性行为和性格,再对其提炼和加工后成为一种较为固定的表演程式。表演时再根据不同角色的性格和年龄,运用相应的程式组合从而形成一套完整的表演。

在彩调的表演中以小生、小旦、小丑最为出彩,所以彩调也俗称“三小戏”。而小生被认为是中国戏曲舞台上最接近女性的一种行当,其所扮演的大多是文弱书生、青少年等艺术形象。他们的扮相大多较为英俊,以“唇红齿白,美如冠玉”作为其审美标准。在彩调发展的初期,班社规定禁止女子唱调,所以演员大多为男子,而旦角在戏曲之中又必不可少,由此产生了男旦这一特殊戏曲行当。在中国戏曲中男旦的历史非常久远,其可追溯到上古巫术和俳优的歌舞中。无论是男旦,还是小生,在他们身上都集中体现出一种阴柔化、女性化的特征,而这种倾向并不只是一个独立的创作或是表演主体所反映的个人心态,也不仅仅是个别作品中人物的个人行为,而是中国传统文化中所持有的特质,它深植于华夏民族的内心,成为一种集体的无意识行为,有着极其深远的社会文化背景和心理根源。在戏曲中,剧中人的性别是通过戏曲服装和身段的方式来体现的,人们对于性别的判断也是从演员在舞台上的外在条件所辨别。性别不再是人的自然属性,而是通过唱腔、服饰、身段等各种因素相结合形成的一种符号。④戏曲将性别视为表演的态度,演员将其作为审美依据的表演文化,似乎表现出某种程度的逾越,允许演员跨越他们日常生活中的性别角色。

四、音乐中的阴柔化特点

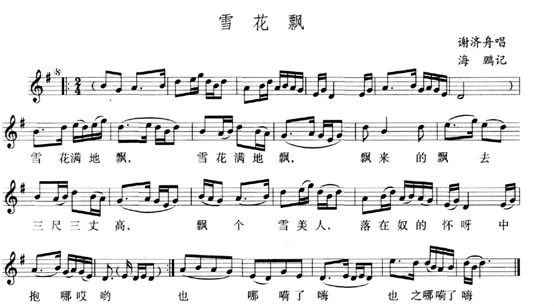

彩调的音乐结构属于联曲体,所谓联曲体就是根据剧情需要和人物设定将不同的唱腔组合在一起的一种音乐程式。彩调音乐所运用的调式丰富,以五声调式为主。在传统剧目中又以“商”“徵”“羽”这三个调式最为常见。在西方大小调体系中,调式的感情色彩分为明朗、开阔的大调式和黯淡、柔和的小调式。中国的五声调式也有其感情色彩的划分,在学界目前公认的划分方法是将五声调式分为徵类色彩与羽类色彩两种色彩。⑤徵类色彩包括宫调式与徵调式,主要表现明亮、雄伟的音乐场面;羽类色彩包括羽调式和商调式。这两种调式在民歌小调中较为多见,常用来表现伤感、思念的情绪。而在彩调音乐中,有很大一部分来自于各类民间小调,在创作上将这些民间小调采用一曲多词的方法进行改编。这些民间小调因其优美动听且具有较强的抒情性,在彩调表演上常运用于载歌载舞的场面和抒情动人的情节中。常见的有鲜花调、凤阳歌等。以《阿三戏公爷》中选段《雪花飘》为例:

《雪花飘》与江苏民歌《茉莉花》有相似之处,不同的是第一和第二乐句构成了变化重复的关系,使其与第三乐句有了较强的对比性。这些民间小调因其常用大二度和小三度的音乐特点,形成了一种特有的女性含蓄、温顺、细腻之美。而这些民间小调时常出现在彩调之中,可见彩调在音乐中的阴柔之处。

彩调音乐上的温柔抒情的特征,一定程度上也受到了西南官话和南方地理因素的影响。南方的气候温暖,雨水丰富,所以其审美特征也偏向于一种婉约细腻的风格。在彩调音乐中不仅在唱词中常用叠词来增添音乐的柔美感,还常会在乐句末尾加“呀”“哪”“呵”这类语气词,这些语气助词不仅可以让音乐连贯,还起到调节音节的作用。这也就造成了彩调音乐注重旋律的装饰,曲调富于抒情性和歌唱性的特点。

五、结语

通过以上从彩调的不同方面进行的分析,初步揭示了彩调音乐中的阴柔之美。阴柔之美可以说是中华民族审美的共同追求,是中华民族的一种审美形态,在彩调的运用中不仅用道具、日常用品、动作等具体的视觉载体来表现,还运用唱腔、语音等听觉载体来诠释彩调的阴柔之美。从深层意义上来说,对于性别的研究可以让我们更好地阐释彩调的审美本质。

① 粱熙成:《永福彩调史稿》,广西师范大学出版社2014年版,第8页。

② 张建国:《“采茶戏”和“彩调”中的女性文化特征》,《中国音乐学》2009年第2期。

③ 李祥林:《东方戏曲·性别研究·时代课题》,《西藏大学学报》2001年第1期。

④周慧玲:《女演员、写实主义、“新女性”论述——晚清至五四时期中国现代剧场中的性别表演》,《戏剧天地》2000年第1期。

⑤ 赵宋光国:《论五度相生调式体系》,上海文化艺术出版社1964年版。