经皮椎间孔镜治疗腰椎椎体后缘骺环离断症的近期疗效

钟远鸣 梁梓扬 黄保华 李智斐 陈勇喜 张翼升 莫日养 许 伟

(广西中医药大学第一附属医院骨科,南宁 530023)

椎体后缘骺环离断症(posterior ring apophysis fracture,PRAF)是一种不常见的疾病,常伴有腰椎间盘突出症,多见于青壮年,引起相应的神经根性症状或马尾神经压迫症状。多年来,不断有文献[1~3]报道关于PRAF的研究。大部分学者强调手术的重要性,但由于PRAF相对少见和分类的多样性,缺乏一致的手术策略,包括手术减压方式的选择,是否去除离断骨块或椎间盘以及脊柱融合的必要性。传统治疗方式为开放手术,虽能取得满意的神经减压效果,但手术创伤大,对腰椎正常组织结构及运动功能存在不可避免地破坏。随着脊柱微创技术日益完善,如何减少手术创伤、维持术后脊柱的稳定性、避免邻椎病的发生是脊柱外科医生需要注意的问题。2016年10月~2017年2月,我们采用经皮椎间孔镜技术治疗19例PRAF,报道如下。

1 临床资料与方法

1.1 一般资料

本组19例,男12例,女7例。年龄23~55岁,平均32岁。病程10 d~8年,中位数16个月。均存在腰痛,伴单侧下肢根性疼痛。直腿抬高试验及加强试验阳性,椎体节段相应的下肢肌肉(髂腰肌、股四头肌、小腿三头肌等)肌力为Ⅲ~Ⅳ级,相应的皮节浅感觉异常。腰椎DR片、CT及MRI检查提示均为单节段PRAF,其中L3节段2例,L4节段7例,L5节段6例,S1节段4例,均为病变偏一侧,影像学提示单侧神经根受压明显, 硬膜囊受压不明显。

病例选择标准:①有典型单侧腰腿疼痛、麻木症状,并有明确的神经根受累表现;②影像学检查示均为椎体后缘骺环离断造成的相应节段神经受压。排除标准:①伴严重骨性椎管狭窄、腰椎滑脱和腰椎不稳,腰椎间盘突出症术后复发者;②有出血倾向、严重心脑血管疾病及精神抑郁焦虑者;③具有双侧症状和影像学检查示多节段发病者。

1.2 方法

俯卧位,穿刺部位在病变同侧,C形臂X线机体表确定手术节段定位,并在病变节段下位椎体上关节突尖部至根部中上1/3位置作为穿刺靶点的定位线(图1)。常规消毒、局部浸润麻醉。在C形臂X线引导下穿刺针进针穿刺至靶点位置,置入导丝,穿刺点皮肤做7.0 mm切口,沿导丝依次旋入1~4级逐级套管行软组织扩张。C形臂X线透视确认套管前端正位于椎弓根连线,侧位于间盘后缘,用直径3.0、7.5 mm的环锯,磨削上关节突尖中部行关节突成形,然后置入工作通道。硬膜前间隙直视下用镜下环锯粉碎骨块后用髓核钳取出,尽可能切除椎体后缘离断后突的骨块,镜下观察神经根松解情况,观察到硬膜囊和神经根出现自主波动提示为神经根松解彻底。再微调工作通道,置入射频消融电极进入椎间盘内多点消融、电凝。镜下观察无活动性出血,神经根松弛和硬脊膜囊波动情况,退出内镜及工作通道,切口缝合1针,无菌敷料覆盖。

术后严密监测生命体征变化情况,观察患者手术切口渗血情况及双下肢活动、感觉情况;嘱患者行双下肢踝泵训练,防止双下肢深静脉血栓形成。术后当天患者即可佩戴腰围下床,第2天出院;嘱术后1个月内以侧身姿势起床及卧床休息为主,可短时站立行走,3个月内避免久坐、跑跳、持重物,此后视恢复情况恢复正常工作及活动。

1.3 评价指标

术前、术后24 h、术后1和6个月分别进行腰、腿痛视觉模拟评分(Visual Analogue Scale,VAS)和Oswestry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)。术后半年按改良Macnab标准[4]评估,优:症状消失,恢复正常工作和生活;良,偶有疼痛,能从事强度较低的工作;可:症状减轻,但仍有疼痛不能工作;差,有神经根受压表现,需要进一步手术治疗。

1.4 统计学处理

应用SPSS19.0进行统计学处理。正态分布的计量资料用均数±标准差表示,术前后比较采用重复测量的方差分析,有差异采用Bonferroni法进行两两比较;计数资料采用χ2检验。检验水准α=0.05。

2 结果

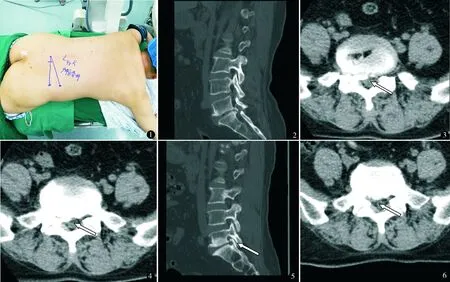

术中均可见椎体后缘离断移位的骨块及终板,椎体缺损边缘明显的骨质硬化。手术时间48~152 min,平均86 min;术中出血量40~150 ml,平均80 ml;住院时间2~14 d,平均3.8 d。19例随访6~9个月。腰、腿痛VAS评分和ODI术后3个时点与术前比较差异均有统计学意义(P均=0.000);腰痛VAS评分术后24 h、1个月、6个月两两比较差异均无统计学意义(P均>0.05);腿痛VAS评分、ODI术后24 h与术后6个月比较有统计学差异(P均<0.05),术后1个月与术后24 h和6个月比较均无统计学意义(P均>0.05),见表1。术后6个月按改良MacNab标准评估疗效,12例优,6例良,1例可,优良率94.7%。1例术后腰、腿痛症状缓解,但出现单侧臀部疼痛,疼痛VAS评分3分,考虑为穿刺过程中局部组织水肿压迫臀上皮神经,中药理疗、局部封闭等对症处理后症状消失。无手术器械断裂的事件发生,未发生硬脊膜撕裂、神经损伤及脑脊液漏等并发症。术后6个月门诊复查DR腰椎正侧位片及MRI腰椎,无复发性腰椎间盘突出症、腰椎失稳等情况。典型病例术前后影像学对比见图2~6(同一病人)。

表1 术前后腰、腿痛VAS评分和ODI比较

图1 术前穿刺定位 图2 腰椎CT矢状面示:S1椎体后见弧形不规则的骨密度影(漂浮的骺环组织),S1椎体后缘有骨缺损区,L5、S1终板见骨硬化 图3,4 腰椎CT横截面示S1椎体后见类圆形的漂浮的骺环组织,S1椎体后缘有骨缺损区,骺环组织压迫右侧S1神经根 图5 腰椎CT矢状面示术前位于S1椎体后的弧形不规则的骨密度影(漂浮的骺环组织)已切除 图6 腰椎CT横截面提示术前S1椎体后的类圆形的漂浮骺环组织被切除,减压右侧S1神经通道

3 讨论

3.1 手术方式的选择及经皮椎间孔镜的优势

目前,PRAF非手术治疗的适应证、方法和疗效报道很少,Chang等[5]报道12例PRAF保守治疗,有一半的患者最后因骺环离断压迫症状不得不进行手术减压。大部分学者强调手术的重要性,但由于PRAF相对少见和分类的多样性,缺乏一致的手术策略,存在不同的意见。传统治疗方式为开放手术,虽能取得满意的神经减压效果,但手术创伤大,对腰椎正常组织结构及运动功能存在不可避免的破坏,容易导致远期邻近节段退变加速、邻椎病的问题。随着脊柱微创技术日益完善和手术经验的积累,我们认为经皮椎间孔镜同样适用于治疗PRAF,如镜下环锯和动力磨钻系统的使用,已经能处理过去不能完成的特殊情况,如骨性侧隐窝狭窄、复发及翻修手术等[6,7]。然而,目前国内报道经皮椎间孔镜治疗PRAF较少,杨林等[8]将TESSYS技术与开放技术比较,提出椎间孔镜更接近PRAF骨块的解剖位置,即硬膜前间隙,同时具有手术时间短、出血少、并发症少的优点,适合推广应用。Pan等[9]对经皮椎间孔镜手术测量血清C反应性蛋白、肌酸磷酸激酶等指标显示,其对开放手术造成的局部肌肉组织损伤较少,意味着患者更耐受此类手术,同时,与开放手术比较,术后并发症如持续节段性感觉缺失、感觉迟钝和硬膜撕裂等发生率更低。Jasper等[10]认为由于经皮椎间孔镜技术靶向穿刺理念、扩大椎间孔的手段和更智能的手术器械等固有特征,对神经根产生最小的医源性损害。本组患者腰、腿痛VAS评分和ODI术后24 h、术后1个月和6个月与术前比较均有明显改善,患者腰、腿疼痛症状缓解,减轻并改善患者术前功能障碍的程度。术后24 h、1个月、6个月腰痛VAS评分两两比较差异均无统计学意义(P>0.05);腿痛VAS评分和ODI术后1个月与术后24 h和术后6个月比较无统计学差异(P>0.05),术后24 h与术后6个月比较有统计学差异(P<0.05),考虑由于受压责任神经的内在病损需要较长的恢复时间及术中不可避免地穿刺造成组织损伤,使患者仍有轻微的腰、腿痛不适。因此,我们主张术后1个月内以侧身姿势起床及卧床休息为主,可短时站立行走,3个月内避免久坐、跑跳、持重物,此后视情况恢复正常工作及活动。经皮椎间孔镜技术的近期疗效是值得肯定的,但作为新生技术,仍缺乏长期的随访资料以证明其长期疗效。

3.2 手术注意事项

目前,经皮椎间孔镜技术具有多方面优势,但仍存在一些难以避免的问题,主要体现在其对手术器械、术者的技术操作要求高。PRAF硬化强度大,相对容易发生器械的断折和脱落的风险。因此,若手术器械质量满足不了手术需要,容易引起医源性医疗事故。其次,经皮椎间孔镜技术学习曲线陡直,穿刺定位要求术者必须熟练掌握入路的解剖结构,通过多角度的二维平面头像在头脑中准确建立三维立体影像,具备较强的协调能力和操作能力,从而达到穿刺定位的高精确度,减少放射线对患者和医生的辐射量[11]。此外,根据骺环离断的位置不同,在上关节突成形的过程中,注意保留关节面,除锯除上关节突腹侧骨质外,必要时可锯除部分下位椎体后上缘及椎弓根部分骨质,以便工作套管位置的调整,有利于水平置入从而摘除漂浮的离断骺环。当减压完毕后,能观察到神经根随着心跳搏动,在台上检查患者术肢直腿抬高试验,不仅能让术者观察到神经根的活动,也能让患者观察到术前和术后的对比。此外,我们还用置入了射频消融电极入椎间盘内多点消融、电凝,不仅消除疼痛刺激物,而且为纤维环的愈合创造有利条件。射频电极可以消除破裂纤维环内生长的过敏神经末梢受体。同时,术中用盐水连续灌注可以冲出椎间盘中的有毒代谢物,防止术中电热凝血的副产物积累在椎间盘中[12]。

3.3 椎体后缘离断骺环切除的选择

关于椎体后缘骺环离断切除的选择一直有争议,这是由于这类疾病的病理学和病理解剖学特征仍有待深入探究。传统的观点认为创伤是PRAF的主要发病因素[13],然而,腰骶部的慢性劳损很可能是导致成人出现症状的起始事件。由于它在成年人群中很少见,PRAF的发病过程中混杂了其他疾病,包括后纵韧带钙化症、椎间盘钙化、椎体后缘骨赘的形成、终板炎、骨软骨瘤等。目前,仍没清楚离断骺环能否被重新吸收或者引起更广泛的骨化,学者一方面担心微创手术具有对骺环离断骨块减压不充分的缺点,分离的骨碎片产生的压迫症状更严重,不完全减压不足以解除其对神经的动态压迫和椎管侵占[14];另一方面,亦有不少学者[15~17]认为椎体后缘离断症椎体后方的稳定骨片,如不引起椎管狭窄和神经根的压迫,无须完全去除,尽可能保持更多的后柱复合结构和未破裂的椎间盘组织,可更好地维持脊柱的稳定性。我们认为切除离断骺环并不总是必要的,不干涉固定的骺环,但漂浮的一定要被切除。典型的急性坐骨神经痛的主要引起原因似乎是突出的椎间盘而不是骨性碎片。Akhaddar等[18]认为漂浮的离断骺环头部和尾部的移动以及尖锐的上翘骨性结构容易损害神经。

自Epstein等[19]和Takata等[20]提出PRAF的初步分型后,目前业界对此也有一些新的观点,Bae等[21]根据离断骺环的大小和位置分为:小中央型、小外侧型、大单侧型、大中央型、大双侧型,认为病灶在下位椎体上终板容易造成横向性凹陷狭窄,更容易压迫神经根,手术策略应切除下位椎体上终板的大面积PRAF,而面对上位椎体下终板的PRAF并不总是需要切除减压。以上分型形成了一些初步的共识,但对于PRAF离断骺环切除的选择尚需要更多的远期疗效证据支持。同时,由于PRAF在其发病过程中混杂了其他疾病,Akhaddar等[18]认为提高MRI的敏感性和特异性有很大的发展空间。

总体来说,经皮椎间孔镜治疗腰椎间盘突出症合并PRAF的近期疗效满意。尽管目前无法确定哪种治疗方式是治疗此病的最佳方式,但本研究结论具有一定的临床借鉴价值。