近代川江木船主要船型流变及变化原因研究

由于特殊的地理环境,历史上川江木船船型众多,近代以来有关机构和个人作了大量的调查,主要涉及船型来源、船型名称、运输功能、行驶区域等内容,但由于现有调查存在各种船型之间的分类命名混乱,流变不清,影响到我们对近代以来川江木船的认知。所以,我们需要对近代主要的川江木船船型变迁及其流变关系作具体研究。应该看到,近代川江木船的船型变化与近代长江上游社会经济发展的特殊过程有较为明显的关系。

一、近代川江木船主要船型及流变

清末以来航行于川江的木船船型繁多,其中主要有辰驳子、麻阳子、中元棒、舵笼子、麻雀尾、滚筒子、南河船、安岳船、敞口、厚板、三板、五板、舿子、老邪秋、黄瓜皮、鳅船、橹船、牯牛船、扒窝子、钓钩子、贯牛船、巴湾船、巴河船、半头船、当归船、毛板船、乌江子、东河船、釜溪河橹船等船,其船型来源、船型名称、运输功能、行驶区域、影响地位都有较大的变化。

1.辰驳子,又称神驳子、神爻子、辰爻子、辰舶子,又有扇尾船、高勾子船之名,为清代初年“湖广填四川”移民运动中湖广移民带来的新船种,是一种主要用于载货的中型木船,也可载客,如丁治棠就曾谈到其在重庆雇了杨姓的辰舶子船,共有四仓,均可载人。*参见《丁治棠纪行四种》,成都:四川人民出版社,1984年,第1页。按《海关十年报告:重庆(1882—1891)》(以下简称《海关报告》)称,辰驳子一般载重300担左右,起源于宜昌,为一种中型木船。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,北京:京华出版社,2001年,第152册,第125页。《支那省别全志》称其“在湖南辰州府与三峡中各地间航行”。*東亞同文會编:《支那省別全志》第九卷,第五编第五章,东京:東亞同文會,1918年,第320页。

川江木船带“辰”字的还有许多,如辰条子、辰边子等,应该均最早起源于湖广地区的辰州府。据乾隆年间《商贾便览》记载:“辰条子,辰州人多架,麻阳人亦架,其式似艑子而自身甚长,艄更尖,此船又名一条龙。”*吴中孚:《商贾便览》卷2,半舫轩藏版,第1册,第28页。故《申报》记载称其为神条子,来源于湖南辰州河,可载10万斤。*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。据《川江木船业概况》(以下简称《概况》)记载此船外部特征是尾小而翻,主要航行于宜昌至万县间。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。直到建国,长江上仍有此船航行,主要航行在长江干流上。三种辰州船中,辰条子最大,可载1200担,约60吨;辰边子次之,一般为400担,20吨左右;辰驳子最小,只有300担,约15吨。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第125页。

大宁河上的柳叶舟也称辰驳子,也是尾小而上翻翘,为辰爻子之极小型,清代称小辰驳子。另据胡成之《长江中上游的舟筏》(以下简称《舟筏》)称小型的辰驳子即是五板船。*胡成之:《长江中上游的舟筏》,《海事》1947年第1期,第37页。沃斯特曾谈到大宁河小型的辰驳子为神驳子,当地人称该船由1000多年前一位道人发明,故将“辰”改为“神”。这种船一般长仅36.8~51.5尺,载重只有2500斤。*G. R. G. Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, Shanghai: The Statistical Department of the Inspectorate General of Customs, 1940, p.47.《申报》记载称之为神驳子,载重只有五六千斤,比神条子更狭长,船上迷信活动多,*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。这也可能是将“辰”写成“神”的原因。日本人记载中将神驳子称为“扇尾船”,是一种长40尺的小船,无桅无舵,只用橹、桡。*上海中支戎克協會:《戎克:中國の帆船》,上海,1941年,第124页。

实际上,辰条子、辰驳子、辰边子,其船型基本是一样的,只是大小不一,都是源于湖广辰州府一带,船型尾小而高翘,船上神秘色彩浓厚。另外,因四川民间将屁股称为勾子,而这种船特点是船尾高翘,比船头高五六尺以上,故也称这种船为“高勾子船”。*徐心余:《蜀游闻见录》,成都:四川人民出版社,1985年,第83页。需要指出的是,以往调查者往往不识此特征,将辰驳子、神条子、辰边子船资料汇在一起,所以记载的吨位大小出入较大。

2.麻阳子,历史上又称麻秧子、麻阳船、麻秧船,原来也是湖广人的船式,为客货两用船。麻阳船首宽尾窄,两头略翘,船腹小,两侧向外鼓出,各有3根纵横前后的大枘,尾有一短而低的甲板室,官仓与燕尾仓上蓬间有开门窗的蓬连接。*王绍荃主编:《四川内河航运史》(古、近代部分),成都:四川人民出版社,1989年,第101页;重庆市政府秘书处:《重庆市一览》,重庆,1936年,第75页;胡成之:《长江上游的舟筏》,《海事》1947年第1期;陈明申:《夔行纪程》,《小方壶斋舆地丛钞》第七帙,南清河王氏刻本,第100页。这种船早在清代康熙年间在全国名气就很大了,清代文献中有关麻阳船的记载较多,小说笔记中也时有谈及。康熙年间山西巡抚噶礼疏就谈到应在黄河上仿造麻阳船,“始可济远”。*《清圣祖实录》卷216,康熙四十三年甲申夏四月,北京:中华书局,1985年,第4册,第186页。同时《行水金鉴》也谈到仿造麻阳船之事,要求“移咨楚省酌调船匠水手数名来晋成造”。*《行水金鉴》卷140,上海:商务印书馆,1937年,第2029页。在雍正年间滇粤越等地也谈到仿贵州、湖广麻阳船式造船之事。*《世宗宪皇帝朱批谕旨》卷223下,《景印文渊阁四库全书》,台湾:商务印书馆,1986年,第425册,第284页。所以,清末四川又称这种船为古代湖南的“麻阳战船”。*徐心余:《蜀游闻见录》,第83页。在清代,麻阳船户、辰沅水手声名远扬。清代这种船一般只有五丈许长,共7仓,*华学澜:《辛丑日记》,上海:商务印书馆,1936年,第78页。大的也只载重20担。*严如熤:《苗防备览·道路考》,道光重刻绍义堂藏版。这里要说明的是,早期的文献和湖南本地文献几乎都称这种船为麻阳船,只是四川清末以来的文献往往将“麻阳”与“麻秧”混杂在一起,并忽略了这种船型原兴地信息。

据《海关报告》资料显示清末麻秧子分成厂(敞)口麻秧子、收口麻秧子、辰州麻秧子和贵州麻秧子,前两种主要航行于涪州和万州,后两种原兴地为湖南和贵州,四者载重分别是500担、400担、600担、800担。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第125-126页。《支那政治地理志》记载麻阳子的载重为300至600担之间,*大村欣一:《支那政治地理志》上卷,东京:丸善株式会社,1913年,第216页。《中部支那经济调查》记载其载重为4万斤到8万斤。*東則正:《中部支那經濟調查》,上海:上海日本人實業協會,1915年,第18页。据沃斯特调查,当时的麻秧子规格较大,一般在36~110英尺间,即10米到33米之间,最大的可达150英尺,即45米,宽可达19英尺,即6米左右。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.21.《在重庆日本领事馆管内状况》(以下简称《管内状况》)记载这种船载重一般为300~600担,长100尺,宽可达13尺。*日本外務省通產局編:《在重慶日本領事館管內狀況》,东京,1921年,第126页。

在川江上麻阳子主要航行在宜昌到重庆之间,以宜昌至奉节这一带为多。所以,日本人调查认为“重庆下流这种船型最多”。*上海中支戎克協會:《戎克:中國の帆船》,第118页。清末麻阳船在长江中上游的影响相当大,刘光第指出湖北的大江船就是湖南辰州麻阳县船,但认为上溯川江时租用湖南人驾驭的麻阳船并不是很安全。*刘光第:《南旋记》,《刘光第集》编辑组:《刘光第集》,北京:中华书局,1986年,第94、99页。郑观应就是在宜昌租用麻阳子船上溯川江到达重庆。*郑观应:《西行日记》,夏东元编:《郑观应集》,上海:上海人民出版社,1982年,第1020页。沃斯特谈到麻秧子承压的有14个隔仓,早期的辰州麻秧子和贵州麻秧子在1930年代已经被淘汰,只有厂(敞)口和收口之分。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, pp.21, 46.据《申报》记载敞口麻阳船可载重10余万斤,主要用于载货,而一般的麻阳船只载客和行李,吃水浅,载重只有四五千斤,不夜航,朝发夕靠。*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。《概况》称敞口麻阳船又名山麻秧,*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。沃斯特也称为梢(艄)麻秧。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.23.《四川内河航运史料汇集》(以下简称《史料汇集》)称麻秧船后舱面呈敞开状,故名敞口,*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,内部印刷,1984年,第131页。但《申报》记载称“因船身特别宽大,故名敞口”。*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。必须指出的是,麻阳船与敞口(敞口麻阳船)的船型并不一致,但是两者都来源于湘西地区的麻阳,故都有麻阳之名,以往许多调查往往将两者混在了一起。

3.中元棒,又名冲盐棒、春盐棒、椿盐棒、冲盐船、中元驳。中元棒船首尾高尖窄,首尾皆小,腹部宽圆,两侧各有八橹,一般燕尾仓上无蓬。*王绍荃主编:《四川内河航运史》(古、近代部分),第101页。以前有人认为中元棒是民国以后才出现的船型,实际上此船型在清末就已经出现,只是行驶区域较窄而影响较小,在民国中后期才广泛使用。《海关报告》记载有一种叫冲盐棒的船,载重400担,起源于内江地区,只航行在沱江上,应该就是这种船的原型,可见清末就已经出现了这种船。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第125页。《中部支那经济调查》也记载了此种船型,载重4万斤,源于内江。*東則正:《中部支那經濟調查》,第19页。《管内状况》称之为冲盐船,列为沱江上的民船。*日本外務省通產局编:《在重慶日本領事館管內狀況》,第127页

20世纪30、40年代,这种船数量越来越多,据《概况》记载,这是一种首尾小、中间腹部宽大的船型,主要航行于沱江和长江泸州到万县段。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。到民国时,仍有称之为椿盐棒的,只是中元驳的叫法更普遍,这种船载重一般在1~11万斤,航行区域大大拓宽,沱江邓井关到泸州段,岷江嘉定到叙州、叙州到万州段都遍布其身影,仅邓井关就有4000多只。*陆思红:《新重庆》,上海:中华书局,1939年,第128页;重庆市政府秘书处:《重庆市一览》,第75页。沃斯特书中详细记载了这种船,称其长可达94尺,载重60~100吨,以运输盐、糖、煤等为主,并绘有中元驳图样。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.73.日本人1940年代的记载也表明,这种船是清末才出现的,主要航行于沱江流域,船首尾皆小,载重只有5吨左右。后来推广到长江、嘉陵江流域,船型变大,船长可达94尺以上。*上海中支戎克協會:《戎克:中國の帆船》,第120页。据建国后的调查表明,中元棒当时仍是沱江、长江宜渝段的主要船型,载重为10~100吨左右。*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第131页。另据记载,赤水河中的中元棒大的长达75尺,载重可达31吨。*中共赤水市委宣传部:《川盐入黔仁岸:赤水》,赤水,2007年,第52页。

4.舵笼子,一般首尾上翘,舷樯较高,中部官仓和后部燕尾仓各有一个仓蓬。一说因船尾有笼状梢子蓬护舵,故名。*王绍荃主编:《四川内河航运史》(古、近代部分),第101页。早在《海关报告》中便记载有舵笼子,载重400担,为中型木船,主要航行在长寿、涪州间,另外还有一种小型的舵笼船,载重只有30~40担,在川江上较多。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第127页。所以,历史上舵笼子为一种中型船,但同时也有一种小型的舵笼船。

《支那政治地理志》中记载了舵笼子,载重400担,为涪州船型。*大村欣一:《支那政治地理志》上卷,第217页。《中部支那经济调查》中也记载舵笼子为载重4万斤的货船,主要航行于长寿、涪州。*東則正:《中部支那經濟調查》,第21页。《支那开港场志》记载了涪州载重400担的舵笼子,以及嘉陵江上载重7千斤的舵笼船。*東亞同文會調查編纂部:《支那開港場志》第2卷,东京:東亞同文會调查部,1924年,第118、125页。故《支那省别全志》中称舵笼子为小型民船,载重只有40担。*東亞同文會编:《支那省別全志》第五卷,东京:東亞同文會,1917年,第323、350页。到三四十年代,舵笼子一般载重3~12万斤,在重庆川江上约有500多只。*陆思红:《新重庆》,第131页。据沃斯特载,舵笼子当时主要航行于嘉陵江合州到重庆之间,长可达93英尺,宽达14英尺,即为长30米左右的中小型木船。这种船多用于载客,也可载货,主要航行于嘉陵江、渠江、涪江,另长江涪州、乌江一带也有使用。沃斯特还记载这种船船型与梢麻秧、南河船十分相似,一般从外观上一时难以分辨。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.61.

5.麻雀尾,又称麻鹄尾、广船。广船早在元明时期就流行于东南沿海一带,与福船、沙船、鸟船并称中国古代四大海船船型。明代《图书编》记载有“大广船”,*章潢:《图书编》卷57,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1988年,第13册,第40页。雍正《广东通志》记载有广海船,又称广船,*雍正《广东通志》卷9,《景印文渊阁四库全书》,第526册,第358页。《钦定续文献通考》称广船又有尖尾船之名,*《钦定续文献通考》卷132,《景印文渊阁四库全书》,第629册,第644页。可能是与后来四川地区称广船为麻雀尾有关。值得指出的是,清代以前在四川地区并没有此船名的任何记载,此船应该也是“湖广填四川”时东南沿海移民引入四川地区的。

据《夔行纪程》记载,这种船“船最大”,是一种流行于清代及民国初年的大型船舶。*陈明申:《夔行纪程》,《小方壶斋舆地丛钞》第七帙,第100页。《海关报告》中记载有南(楠)板麻雀尾和白(柏)板麻雀尾,分别是载重1200担和1000担的大型货船,主要航行于重庆至宜昌之间。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。《支那政治地理志》记载的白(柏)板麻雀尾可载重2000担。*大村欣一:《支那政治地理志》,第216页。《舟筏》记载该船载重可达3000担,是一种大型货船。*胡成之:《长江上游的舟筏》,《海事》1947年第1期,第37页。也有记载称该船可载重100吨,长可达六丈以上。*東亞同文會编:《支那省別全志》第五卷,第320页。有的学者谈到这种船也用于运盐,可载重90吨,航行于长江泸渝段。*宋良曦:《盐都故实》,成都:四川人民出版社,2014年,第140页。《扬子江水路志》记载这种船可长达80尺,载重100吨。*海軍水路部:《揚子江水路志》,东京,1927年,第288页。清末丁治棠记载宜昌一带“广船数千艘,江心下碇,尾高于首”,并且记载涪州、万县、云阳一带广船往来频繁,“连连不绝”。*《丁治棠纪行四种》,第4、6、8、17页。陆思红记载清代重庆该船曾多达3000只,故清末朝天门外仍是“万舟排列,广船最多”。*傅崇榘:《江程蜀道现势书》,《巴蜀珍稀交通文献汇刊》,成都:成都时代出版社,2015年,第9册,第204页。但民国后期,麻雀尾因船大不便打造和航行不便等原因,逐渐退出川江。1930年代川江上已经基本绝迹,只在宜昌沙市间有少数仍在航行。*陆思红:《新重庆》,第129页。《概况》则称这种船“腰大口窄体高”,但“川江绝少”。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。沃斯特也谈到30年代麻雀尾船分成楠板、柏板麻雀尾,但当时已经“逐渐灭绝”。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.46.故建国后的调查报告中已经没有这种船型了。

据《申报》记载,麻雀尾“尾如家雀,腹部特大,亦为运盐船”,可载重30~100万斤,船头宽,船底深,四棹四橹,型制与猎鱼秋相似。*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。这种船与麻阳船同为大型船,但麻雀尾船尾高突壁立,麻阳船头尾皆平,船前两舷各有一根大枘。不过乌江上游思南至潮底一线在清代还流行一种称为麻雀尾的船,又称班鸠船、调羹船,也是以尾部狭长而上翘为特征,*田永国、罗中玺:《乌江盐殇》,贵阳:贵州教育出版社,2008年,第183页。不知与上面谈到的麻雀尾是何种关系。

6.南河船,又称桥眼船,船型特征是首尾与船体腹部一样宽大,《海关报告》记载该船载重800担,原兴起于岷江嘉定府。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。《支那政治地理》《中部支那经济调查》《支那开港场志》等都有类似的记载,言其船长70~90尺,载重400~800担。*大村欣一:《支那政治地理志》,第218页;東則正编:《中部支那經濟調查》,第20页;東亞同文會調查編纂部:《支那開港場志》第2卷,第119、123页。据《成都通览》记载,大南河船一般八九丈长,九尺宽,小南河船一般七八丈,七八尺宽。*傅崇矩:《成都通览》上册,成都:巴蜀书社,1987年,第305页。《管内状况》记载,一般嘉定的南河船载重800担,大南河船长80~90尺,宽9尺,载重500担;另记载小南河船一般长70~80尺,宽7、8尺,载重400担。*日本外務省通產局编:《在重慶日本領事館管內狀況》,第126页。《支那省别全志》记载这种船长75~85尺,载重400~500担。*東亞同文會编:《支那省別全志》第五卷,第360页。据沃斯特记载,南河船主要在嘉定府建造,其主料是楠木,是岷江上最大的船型,一般可长达86英尺,宽12.5英尺。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.78.日本人记载这种船主要用于运盐,又称为桥眼船,长可达86尺。*上海中支戎克協會:《戎克:中國の帆船》,第120页。但民国后期,南河船行驶区域扩大,不仅在岷江流域,沱江邓关到泸州段及长江泸州到万县段都有行驶,川江上共有500多只。*陆思红:《新重庆》,第129页。建国后调查表明,南河船主要航行于岷江、大渡河和长江宜宾一带,载重以一二十吨居多,大的可达百吨。*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第131页。

以前有人认为南河船船型与中元棒略似,只是船身相对较为宽短,两舷凸出处系楞形转折,吃水较浅。*王绍荃主编:《四川内河航运史》(古、近代部分),第318页。也有人认为南河船首尾与船身一样宽大,与中元棒首尾皆小不同。我们从沃斯特的图绘比较来看,显然两种船型差异较大,南河船两舷随枘条高翘,形成两蓬,中元棒往往船尾尖平,最尾端才略有微翘,只有官仓上有蓬。

5.滚筒子,是1930年代才开始见于记载中的一种船型,船长舱宽,尾无蓬,以两舷加蓬成圆形浮木故称。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。《新重庆》记载这种驶于嘉陵江上的船载重仅1~2万斤,*陆思红:《新重庆》,第131页。但建国后调查这种船已为嘉陵江上的主要船型之一,一般载重三四十吨,有的可达六七十吨。*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第131页。

6.敞口,又名山麻秧、艄麻阳、梢麻秧,左右腰各有三根外(肋、枘)匡,故又名枘船,清乾隆时曾用于运输滇铜、黔铅。据《申报》记载,敞口麻阳船可载10余万斤,船夫10余人到30、40人不等;*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。又有人称这种船载重可达7万斤,主要航行于渝万间;*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。还有人称敞口载重2~12万斤,主要用于揽载,民国时有500多只。*陆思红:《新重庆》,第130页。另外还有一种合渝敞口船,*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年11、12卷合刊,第118页。据《舟筏》记载这种船长可达80~120尺,宽9~12尺。*胡成之:《长江上游的舟筏》,《海事》1947年第1期,第37页。建国后调查发现,有的用于载货的敞口货船可载重三、四十吨。*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第131页。

川江船有“敞口”和“收口”之别,但历史上一直存在着误解。《海关报告》中记载了敞口和收口麻秧子,只是将“敞”误为“厂”。所以,麻秧子往往也简称为敞口,如《新重庆》记载麻秧船又名敞口,可载重2~6万斤,主要航行于岷江;但又记载敞口又名山麻秧,载重可达2~12万斤,主要航行于长江渝万间;还单独记载有一种敞口船,可载7~17万斤,主要航行于渠河、渝万间,实际上有敞口名的船就有三种了。*陆思红:《新重庆》,第129-130页。《重庆市一览》也称麻秧又名敞口,可载重2~10万斤,主要航行于岷江;敞口又名山麻秧,载重可达2~11万斤,主要航行于长江渝万间;还有一种敞口船,可载7~17万斤,主要航行于渠河、渝万间。*重庆市政府秘书处:《重庆市一览》,第75页。可见《新重庆》与《重庆市一览》都记载有三种敞口船,只是吨位略有差异。

从1930年代开始,麻秧子与敞口麻秧子就逐渐分开,《申报》上记载有敞口麻阳船和麻阳船,*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。但《概况》调查中除麻秧子外单独有一种敞口船,又名山麻秧。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。沃斯特调查中也是将麻秧子与山麻秧(艄麻秧、梢麻秧)并列,其中梢麻秧官仓和燕尾仓均有蓬,两蓬略有分割,蓬下木舷高。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, pp.21-23.在建国后的调查中,麻秧子与敞口也各为一种船型。实际上,到了近代后期,敞口船已特指燕尾仓敞开无仓的一种小船了。

7.厚板船,也称歪屁股船、歪尾船、涪州船、歪勾子船,即用厚重的木板所造的船。早期厚板船主要用枫香木建造,头尾高翘,尾部歪向右方,距离船底有4、5米高差。据《海关报告》记载,此船一般载重800担,主要在涪州长江段和乌江上航行。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。《玉笙楼诗录》记载:“涪江而上滩多且险,船柁偏侧而底厚,以长缆挽之名厚板船。”*沈寿榕:《玉笙楼诗录》卷2,光绪九年刻增修本。道明了取名厚板之意。

据民国的文献记载,此船为一种小型船,一般载重只有数千至一万吨,主要航行于泸州、涪州到乌江龚滩,民国时多达500多只。*陆思红:《新重庆》,第129页。1930年代,沃斯特曾专门对此船作过调查,撰写过《四川歪头歪尾船记》(Notes on the Crooked-bow and Crooked-stern Junks of Szechwan)。《申报》称这种船的前半部分像神驳子,船尾和舵楼则是歪的。*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。据记载这种船一般长90~100英尺,即20米左右。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.52;四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第131页。日本人记载这种船船长50~70尺,有一支特殊的长橹。*上海中支戎克協會:《戎克:中國の帆船》,第125页。

可以看出,厚板船的船型大小差异很大,大的可以载重40吨,小的只有5、6吨。沃斯特将大型厚板船分成两种类型,即厚板屁股和黄鳝屁股,一般要用16个纤夫,但还有一种小型的歪屁股船,只有大船的三分之一。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, pp.52-56.另外,与麻阳船、梢麻阳一样,厚板船两舷都有一至三根外枘。

8.三板船,中国传统语境中将小船称为舢板、三板,所以日本人记载:“中国人说的舢板是小型的戎克,即以前的三板船。”*上海中支戎克協會:《戎克:中國の帆船》,第120页。宋元时期就有三板船之名,宋代《梦梁录》就记载“此网鱼买卖,亦有名三板船”,*吴自牧:《梦梁录》卷12,上海:进步书局,1931年。元代谢应芳《龟巢稿》中《苕溪独钓图》也记载有三板船,*谢应芳:《龟巢稿》卷17,《景印文渊阁四库全书》,第1218册,第445页。明代《龙江船厂志》《南船记》《徐霞客游记》《纪效新书》等文献中也有三板舟、三板船的记载,均是指一种小型船。*李昭祥:《龙江船厂志》卷一、卷二、卷八,玄览堂丛书续集本;沈啓:《南船记》卷一,沈守义刻本;《徐霞客游记》,北京:商务印书馆,1986年,第14页;戚继光:《纪效新书》卷18,北京:中华书局,1996年,第240页。但在近代巴蜀地区,三板船又曾特指一种大型货船。据《海关报告》称,三板船主要航行于綦江河,可载重1800担,应该是一种大船。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。《中部支那经济调查》也谈到三板船载重可达18万斤。*東則正:《中部支那經濟調查》,第19页。据《概况》记载,三板船是一种尾宽大且向上呈钩状的船,航行于綦江、沱江上。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。但《支那开港场志》记载这种船载重只有6000~70000斤,是一种中小型船。*東亞同文會調查編纂部:《支那開港場志》第2卷,第125页。民国后期的资料也显示,三板船只有一万至六万斤的船型,航行区域除綦江河外还有沱江邓关到泸州段、泸州到万州段。*陆思红:《新重庆》,第129页;重庆市政府秘书处:《重庆市一览》,第75页。据沃斯特调查,三板船是一种长46英尺、宽9英尺的小船,主要用于运煤。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.68.建国后调查发现,川江上除了綦江三板和渠江三板,还有嘉陵江上的舵三板和涪江上的金银三板,其中渠江三板记载较详,其载重量多为几吨到十来吨,少有二十吨以上的。*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第130-132页。

9.五板船,《大元混一方舆胜览》记载有五板小舟,可知元代就有五板船之名。*刘应李:《大元混一方舆胜览》上册,成都:四川大学出版社,2003年,第465页。明代安监生、王万安曾在金沙江使用拖梢五大板船运输杉板。*毛凤韶:《疏通边方河道议》,《古今图书集成·职方典》第1456卷,成都:巴蜀书社、北京:中华书局,1985年,第21037页。杨寅秋提到五板船是用30块长一丈五尺、宽一尺二寸、厚一寸的木板打造而成,明显也是一种小船,“今估五板船一只可造三板船二只”,*杨寅秋:《临臬文集》卷4《平播覆议机宜》,江西巡抚采进本。可知一般三板船比五板船更小。乾隆年间的《川船记》记载:“五板子,小船之别名也,大船至宜昌时始备。”*谢鸣篁:《川船记》,《赐砚堂丛书新编》,1830年,第12册。据陈明申《夔行纪程》记载:“五板船,无蓬,即划子,其厂船、螳螂头、柏木船均带五板船,供接纤上下渡人之用。”*陈明申:《夔行纪程》,《小方壶斋舆地丛钞》第7帙,第100页。

《支那政治地理志》中记载有五板子,载重只有100担,航行于宜昌、重庆之间,为一种小型客船。*大村欣一:《支那政治地理志》,第217页。实际上五板子是一种客货两用船。《管内状况》记载这种船的尺寸为40~50尺长,7尺宽,载重100担。*日本外務省通產局編:《在重慶日本領事館管內狀況》,第126页。《支那省别全志》称五板船“形似舢板只是稍大,是20担至100担的小船”;又称该船长4~5丈,载重6~100吨。*東亞同文會编:《支那省別全志》第九卷,第320页;第五卷,第323页。《申报》谈到小五板船,又称驳船,主要运盐到泸州,载重只有数千斤,也有大五板船,形状与小五板船相同,只是更大一些,载重也只有四五万斤,主要在大水时从邓井关沿沱江运盐到泸州。*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。《概况》记载与《支那政治地理志》有异,称五板船形似桶,航行于沱江上。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。民国后期航行于沱江郑关到泸州再由泸州到万县的五板船载重只有一万至六万斤,当时仍有300多只。*陆思红:《新重庆》,第129页。赤水河上运盐的也有五板船,船长可达50尺,载重一般为20吨。*中共赤水市委宣传部:《川盐入黔仁岸:赤水》,第53页。但建国后的调查表明,五板船只航行于沱江上。*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第130页。《舟筏》谈到小型辰驳子时也称五板船,*胡成之:《长江中上游的舟筏》,《海事》1947年第1期,第37页。甚至有大五板、小五板之称。*孝顺武:《川行日记》,《巴蜀珍稀交通文献汇刊》,第11册,第281页。所以五板船名较为复杂,可能是小型船只的统称。

10.舿子船,可能就是《夔行纪程》中的板跨子,清代后期又称掛子船、舿子船,大型的称桡摆子。板跨子又有“撑窗掛子”之称,是一种大型的专用客船,官员多取用。*周洵:《蜀海丛谈》,成都:四川人民出版社,1987年,第45页。据陈明申《夔行纪程》记载,板跨子“内装门窗,安放桌椅,盖顶板为官船”。*陈明申:《夔行纪程》,《小方壶斋舆地丛钞》第7帙,第100页。最早记载舿子船的是《支那政治地理志》,据其记载此船载重400~600担,所属地为重庆宜昌,是一种客船。*大村欣一:《支那政治地理志》第217页。后来《支那开港场志》和《管内状况》也记载了这种船,分成大四、三仓、三仓小三种,大小分别是100、80、70尺长,载重分别是600、500、400担。*東亞同文會調查編纂部:《支那開港場志》第2卷,第123页;日本外務省通產局编:《在重慶日本領事館管內狀況》,第126页。《支那省别全志》称这种船长可达100尺,载重可达20~30吨。*東亞同文會编:《支那省別全志》第五卷,第323、360页。蒲兰田《峡江一敝》中曾谈到有两间、三间、四间房屋的舿子船。*Cornell Plant, Glimpsers of the Yangtze Gorges, Shanghai: Kelly & Walsh, Limited, 1921, p.76.据沃斯特记载这种船曾是最舒适的旅行船只,大小不一,甚至可以在船上建立炮塔。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.46.据《申报》记载,这种船因船仓方正,形如清代服饰中的外褂而名。*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。所以严格讲应为“褂子船”,而非“掛子船”。《概况》称之为掛子船,其船体高,工精细。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。《舟筏》记载这种船为专门的客船,因船仓数量而分成两仓舿子、三仓舿子、四仓舿子,大型的叫“桡摆子”,以船体巨硕和舵大为特征。*胡成之:《长江中上游的舟筏》,《海事》1947年第1期,第37页。这种船可载三四十客人,纤夫水手一般也要四五十人。*孝顺武:《川行日记》,《巴蜀珍稀交通文献汇刊》,第11册,第281页。民国后期这种船已经绝迹,重庆仅在唐家沱卡子有一只作为关船,但清代最多时有400多只。*陆思红:《新重庆》,第129页。

11.安岳船,出现于1930年代。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。据《申报》记载,其船尾只有2尺长的撑蓬。*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。据《新重庆》和《重庆市一览》记载,这种船载重3万~7万斤,在涪江、合渝间航行,当时有200多只。*陆思红:《新重庆》,第130页;重庆市政府秘书处:《重庆市一览》,第76页。建国后调查发现,安岳船主要航行于涪江上。*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第131页。《概况》中记载的安岳船形状如老鸦秋,尾上蓬不满,船身长、舱宽、底窄,舱面往往为舱底两倍宽。*王绍荃主编:《四川内河航运史》(古、近代部分),第318页。

12.老鸦秋,又称老划秋,底口窄,腹宽,呈长条形,*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。是主要航行于涪江遂宁一带的货船。《海关报告》称该船是一种大型货船,载重可达1200担,原发地为遂宁,需要船工6人,纤夫24人。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。《支那开港场志》和《中部支那经济调查》记载这种船载重12万斤,所属地为遂宁。*東則正:《中部支那經濟調查》,第19页;東亞同文會調查編纂部:《支那開港場志》第2卷,第119页。另有记载称这种船载重为1万~11万斤,航行于涪江渝合间,民国时有700多只。*陆思红:《新重庆》,第130页;重庆市政府秘书处:《重庆市一览》,第76页。沃斯特认为老鸦秋是当时长江上游最大的一种货船,其船长似鳅,官仓蓬上开有一小窗,燕尾仓上的蓬低矮,总长可达125英尺,宽17英尺。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.59.据日本人调查,这种船船长可达120~130尺,是涪江上的一种大型货船。*上海中支戎克协会:《戎克:中国の帆船》,第119页。另外1930年代还有一种渠河老鸦(穆)秋,似南河船,载重1~2万,为一小型船。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页;陆思红:《新重庆》,第130页。建国后仍有老鸦秋航行在涪江上。*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第130页。

13.黄瓜皮,这种船可能源自沱江的瓜皮船,据载瓜皮船航行于沱江支流斧溪河,主要用于运盐,需要船夫2人,纤夫8人,*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。早期影响并不大。1930年代以后船型变大,航行范围也扩大。《概况》记载这种黄瓜皮船尾宽而吃水浅,航行于沱江和长江。陆思红记载这种船坦而宽,载重在1万~6万间,小型的主要航行于沱江邓关到泸州段,大型的则航行在长江泸州到万州之间,当时共有400多只。*陆思红:《新重庆》,第130页。据记载这种船可长达75尺,载重可达31吨,为一种中型货船。*中共赤水市委宣传部:《川盐入黔仁岸:赤水》,第52页。

14.毛鱼秋,又称毛叶秋、猫鱼秋、长船、麻叶秋、毛秋船,为一种大中型船。以“秋”(鳅、)字命名船舶有相当长的历史,宋代《中兴小纪》中就记载东南地区有海鳅船,也称鳅头船。*熊克:《中兴小记》,福州:福建人民出版社,1985年,第17页。到清末,四川地区以“秋”字命名的船舶众多,仅《海关报告》中就有内江秋秋船、秋子船,泸州沱江毛鱼秋,遂宁的老鸦秋。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第125、126页。《行水金鉴》记载康熙年间山西仿造鳅船之事,要求“移咨楚省酌调船匠水手数名来晋成造”,说明鳅船原兴地应该是湖广。*傅泽洪:《行水金鉴》卷140,上海:商务印书馆,1937年,第2029页。同样《支那省别全志》谈到秋子船为汉水流域最多见的民船,*東亞同文會:《支那省別全志》第九卷,第328页。也证明这种船来源于湖广。

以“秋”命名的大型船主要有两种,一种是毛鱼秋,一种是老鸦秋。据《海关报告》记载,毛鱼秋可载重1200担,船工5人,纤夫22人。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。《支那政治地理志》记载泸州的毛鳅船载重可达1200担,明显是大船。*大村欣一:《支那政治地理志》,第217页。《支那省别全志》记载毛秋船载重1000担。*東亞同文會:《支那省別全志》第五卷,第361页。《支那开港场志》记载岷江上的毛秋船载重为1000担。*東亞同文會調查編纂部:《支那開港場志》,第124页。沃斯特谈到毛鱼秋曾是沱江上最大的运盐船,有柳叶船之称。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.76.陆思红记载毛叶秋载重在5万~11万斤之间,形似南河船,船头有高出的牙子,主要航行在沱江到泸州间。*陆思红:《新重庆》,第129页。《申报》记载这种船名“猫鱼秋”,“因其形窄长如鳅得名,四棹四橹,专载盐斤”,可载重30余万斤。*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。因从自流井、邓井关运盐为长运之始,故历史上又称为“长船”,*“长船”之名在历史上出现较早,宋人文献中多有记载,但所指混乱。罗愿《新安志》卷10(四库全书本)就记载有长船;吴自牧《梦梁录》卷12记载:“其浙江船只虽海舰多有往来,则严、婺、微、衢等船多当通津买卖往来,谓之长船。”这里的长船,意指长途之船。明谢肇制《北河记》卷3(四库全书本)记载:“其后民乃造长船,八九十尺,甚至百尺,皆五六百料。”这里指船型长、载重大的大船。乾隆《江南通志》卷79(四库全书本)中长船与赣船、乌船、河船、桨船、焦湖船、沙船、川船等并列,似指航行在长江上的船。为一种载重50吨以上的大船。但也有记载毛鱼秋为20~25吨的中型船,如《支那省别全志》称毛鱼秋为三四百担的小船,即15~20吨左右的中型船。*東亞同文會編:《支那省別全志》第九卷,第320页。这种船在赤水河段被称为“麻叶秋”,略比长江上的小,长70尺,载重可达24吨。*中共赤水市委宣传部:《川盐入黔仁岸:赤水》,第53页。但胡成之记载毛鱼秋船“也是小型的”船,*胡成之:《长江中上游的舟筏》,《海事》1947年第1期,第37页。令人费解。

以“秋”字命名的中小型船有鳅船、鳅子船。《支那政治地理志》记载鳅船载重400担,航行于重庆宜昌间,为中型船。*大村欣一:《支那政治地理志》,第217页。《扬子江水路志》记载鳅船形状与麻雀尾相似,载重在25吨以下。*海軍水路部:《揚子江水路志》,第288页。另《管内状况》和《支那开港场志》记载长江上有载重400担的鳅船、沱江上有载重300担的秋子船、嘉陵江上有载重2、3万斤的鳅子船。*日本外務省通產局编:《在重慶日本領事館管內狀況》,第127页;東亞同文會調查編纂部:《支那開港場志》第124、125页。《支那省别全志》记载嘉陵江上的鳅子船载重2万~3万斤,沱江上的鳅子船载重300担,昭化还有载重仅30~40担的小型鳅子船。*東亞同文會:《支那省別全志》第五卷,第343、379、350页。建国后还有沱江上的毛叶鳅,涪江的老鸦秋,涪江、渠江的沙鱼鳅,汤溪河上的鳅船等,大小也不一。*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第130-132页。

15.橹船,橹船在四川地区出现得很早,《天工开物》中就谈到了四川八橹船。*宋应星:《开工开物》,广州:广东人民出版社,1973年,第252页。四川历史上用橹的船舶较多,但直接称橹船的并不多。一般川江大船上的橹只有转动方向之功能,而小船上的橹则方向和动力功能兼备。《海关报告》记载了一种开县的橹板,为300担小船,船工3人,纤夫8人。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。1930年代云阳县的小江船又名橹船,*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页;陆思红:《新重庆》,第130页。据《申报》记载载重量只有五六千斤。*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。建国后调查还发现有小江橹船、凯江橹船、斧溪河橹船、威远河橹船等。*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第130页。

16.牯牛船,《海关报告》中就记载有牯牛船,载重400担,云南为原兴地,是一种头尾高耸的中型船。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。《支那政治地理志》《中部支那经济调查》《支那开港场志》也有类似的记载。但建国后的调查表明,牯牛船主要航行在赤水河流域,因运盐而兴,并不在云南地区。*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第131页。牯牛船最大的长达72尺,载重达25吨,最小的长50尺,载重可达15吨,吃水浅,船头两侧各有一桩子用于拴系纤索,上水时用橹(梢条),下水也用橹(前梢)。*中共赤水市委宣传部:《川盐入黔仁岸:赤水》,第51-52页。

17.扒窝子,又称太洪船,这种船船长而有蓬无橹,从中部到腹的蓬为涂上桐油的竹席,故名。《海关报告》称扒窝子为200担的小船,船工5人,纤夫12人,主要原兴地为落溪,地域不明。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。《中部支那经济调查》称扒窝子原兴地为落楼,载重为2万斤。*東則正:《中部支那經濟調查》,第20页。这里的落溪、落楼应为今重庆渝北区乐碛、洛碛之误。沃斯特认为扒窝子是小河货运最大的船。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.43.据《概况》记载扒窝子主要航行于大洪江(御林河),也可在长江上溯至重庆。陆思红称扒窝船载重4万斤,《中部支那经济调查》称其载重2万斤。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页;陆思红:《新重庆》,第130页;東則正编:《中部支那經濟調查》,第20页。据建国后的调查,当时有三种扒窝,分别是巴河、东河、御林河扒窝。不过,三种扒窝船差异较大,东河扒窝子船短、无仓、无蓬、无舵,与御林河扒窝完全相反。

18.钓钩子,最早称吊钩子,早在乾隆年间《商贾便览》中便有记载:“吊钩子,湖南人架多,似巴斗子样,两边无空路,走的板只同湖划子样,捆跳板走前后,头艄略似倒划子。”*吴中孚:《商贾便览》卷2,第1册,第28页。后来嘉庆间陈明申《夔行纪程》中也记载吊钩子俱篾蓬。*陈明申:《夔行纪程》,《小方壶斋舆地丛钞》第7帙,第100页。《海关报告》称之为钓钩子,原产地湖南,为1000担的大船,但只有船工4人,纤夫10人,令人费解。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。《支那省别全志》记载这种船载重在二三百担到一千担左右。但川江在1930年代以来不见此船型,估计已经消失。钓钩船常作一次性用船,从湖南运货到武汉后,往往将船拆卸掉,只留帆和桅,船体作为木材卖掉。无独有偶,清末民国时期涪江上游也有这种风俗,木船到重庆后即解体卖掉。*東亞同文會:《支那省別全志》第九卷,第320、325页;第五卷,第355页。

19.贯牛船,又称贯牛舵,据《海关报告》记载主要航行于合川嘉陵江,载重可达2000担,以运盐为主,有船夫6人,纤夫28人。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。《管内状况》记载涪江上还有一种贯牛船,载重只有40担。*日本外務省通產局编:《在重慶日本領事館管內狀況》,第127页。《支那省别全志》中也记载了一种贯牛舵,也只有载重40担。*東亞同文會:《支那省别全志》第五卷,第354页。此船在1930年代以后消失。

20.巴湾船,又名扒湾船、扒窝船、黄豆壳、黄豆角,主要在渠江到重庆、万州段航行。《管内状况》和《支那开港场志》中记载有一种扒湾船(《支那开港场志》误为机湾船),*日本外務省通產局编:《在重慶日本領事館管內狀況》,第127页;東亞同文會調查編纂部:《支那開港場志》,第125页。应该是这种船的最早称呼。1930年代以后才见有黄豆壳等名称的记载,陆思红记载这种船一般载重为3~10万斤,是一种小中型船,两头尖而中间腹部大,当时有500多只。*陆思红:《新重庆》,第130页。沃斯特调查这种船长40英尺,宽9英尺,官仓上有一蓬,是一种小型船。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.62.

21.巴河船,见于记载较晚,《概况》记载该船头宽四五尺,但尾宽只有一尺。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。《申报》称之为黄瓜船,形如半个黄瓜,但与沱江上的黄瓜皮不是同一船型。*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。

22.半头船,清中叶吴省钦有“板头船似橛头船”之句,*吴省钦:《白华诗集·剑外集》三,清刻本。因半头船也航行在岷江上,所以半头船很可能就是板头船。据记载,这种船只有船头,船尾方正,所以四川方言中又称这种船为“没勾子船”。*徐心余:《蜀游闻见录》,第82页。据记载“半头船”是一种小型的客船,主要航行于岷江上,可供5~6人住宿。*周洵:《芙蓉话旧录》,成都:四川人民出版社,1987年,第45页。《海关报告》称该船是眉州一带的小型船,载重仅70担,船工2人,纤夫3人。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第126页。《中部支那经济调查》也称该船载重仅7000斤。*東則正:《中部支那經濟調查》,第20页。《支那开港场志》记载嘉陵江上的半头船载重为2万斤左右,眉州的半头船载重70~100担,长30尺。*東亞同文會調查編纂部:《支那開港場志》第119、123、125页。《支那省别全志》记载大半头船长40尺,载重150担,小半头船长30尺,载重85担。*東亞同文會:《支那省別全志》第五卷,第361页。《概况》记载半头船主要航行于岷江及叙渝间,头尖尾齐。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。

在以往记载中半头船与小南河船应该是两种船型,如《成都通览》称小南河船一般长七八丈,宽七八尺,似中型船尺寸,但同时也记载有大小半头船。*傅崇矩:《成都通览》上册,第305、306页。《管内状况》调查称岷江上的小半头船载重70~100担,长30尺,宽5尺,为一小型船,又有大小南河船,长70~90尺,载重400~500担,为中型船。嘉陵江上也有半头船,载重二万斤左右。*日本外務省通產局编:《在重慶日本領事館管內狀況》,第126-127页;東亞同文會:《支那省別全志》第五卷,第343页。但陆思红记载半头船又称小南河船,载重为1万~4万斤,当时有5000多只,她同时谈到了涪江的半头船,载重1~2万斤,有300只。*陆思红:《新重庆》,第129、130页。另外《申报》称半头船载重可达二三十万斤,往来于万州和泸州之间,载重量明显比前面记载的大得多。*焦女士:《千奇百怪的旧木船》,《申报》1936年8月30日,第2版。

23.当归船,清末民初的文献不见记载,但1930年代常见于白龙江碧口到重庆间,该船全用竹钉,两头向上翻。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。陆思红记载当归船是载重约二万斤的小船,用板子格蓬,当时有300多只。*陆思红:《新重庆》,第130页。不过,宋代四川就已经出现不用铁钉的船型了,宋人记载:“今蜀舟底以柘木为钉,盖其江多石,不可用铁钉,而亦谓蜀江有磁石山,得非传闻之误。”*周去非:《岭外代答》卷6,上海:上海远东出版社,1996年,第122页。只是由于时代变化,宋代的木钉变成了民国以来的竹钉。

24.毛板船,即宝庆船,又称为毛班船,*宋其新:《川江木船运输概要》,《旅光》1941年第5期,第7页。是一种客货两用船,应该来源于湖南宝庆府。据《海关报告》记载该船是航行在合州一带载重300担的小船,船工2人,纤夫3人。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第127页。《概况》记载毛板船尾有梢子蓬,腹部宽。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。绵州一带毛板船较多,*東亞同文會:《支那省別全志》第五卷,第356页。陆思红记载其载重为2~7万斤,航行于嘉陵江上,当时有400多只。*陆思红:《新重庆》,第130页。

《支那省别全志》湖北卷记载湖南有宝庆毛板子船,载重七八吨,但同时记载有毛板船,载重为3000斤。*東亞同文會编:《支那省別全志》第九卷,第324页。同书四川卷记载有宝庆船,载重不超过20吨,一般在10吨以下,另记载毛板船载重只有3000斤或40担。*東亞同文會编:《支那省別全志》第五卷,第322、342、354页。而《扬子江水路志》中也记载有宝庆船,载重在10~20吨之间。*海軍水路部:《揚子江水路志》,第288页。由此看来,大一点的毛板船似可称宝庆船,而小型的毛板船一般只呼为毛板船。

25.乌江子,《海关报告》记载为载重40担的小船,原为湖南船,船工6人。*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第127页。《支那省别全志》也记载这种船为湖南船,载重在200~500担之间,船夫4~7人。*東亞同文會編:《支那省別全志》第九卷,第324页。但此船在1930年代以后少在川江航行,故其后的调查中都没有这种船的记载。

26.东河船,此船见于记载较晚,《概况》中记载这种船无蓬,船型似巴河船,航行于保宁、顺庆的嘉陵江上。*《川江木船业概况》,《四川经济月刊》1939年第11、12卷合刊,第118页。据沃斯特的调查,这种船一般只有35英尺长,8.5英尺宽,为一种小型货船,无舵无桅,实际是一种橹船,主要航行于嘉陵江、渠江上,故称东河船。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.63.

27.釜溪河橹船,又称歪屁股船、歪屁股儿船、歪脑壳船,因为运盐编号,又有“号船”之名。据樵斧《自流井》记载:“盐船甚小,专走井河,头尾歪斜,名曰歪屁股。”*樵斧:《自流井》,民国五年刊本,第136页,重庆市图书馆藏。有学者认为歪屁股船一般长5.2米左右,载重2万5千多斤。*宋良曦:《盐都故实》,第139页。一说载重10~12吨,长五丈。*四川省交通厅地方交通史志编纂委员会:《四川内河航运史料汇集》第1辑,第132页。《支那省别全志》记载歪屁股儿船长约五间至七间,按日本一间等于1.8米左右,即船长10~12米左右。*東亞同文會:《支那省別全志》第五卷,第382页。对民国时期孙明经拍摄的歪脑壳船照片进行目测,14~15米左右应该是准确的。这种船船头右边高翘,但歪向左边,在视觉上容易造成歪向右边之感,但船尾反而是左边略高,并不左右歪出,只是整体上略呈扭曲状。所以,严格讲这种船应该称作歪脑壳船,而不是歪屁股船。沃斯特已经发现这种船与乌江的歪屁股船并不相同,只是没有指出其差异。*Worcester, Junks and Sampans of the Upper Yangtze, p.75.实际上,乌江上的厚板船是船尾歪斜,左边高耸向右斜出,而船头完全是正的。

二、近代长江上游社会经济发展对川江木船船型的影响

通过以上27种川江木船的变化轨迹可以看出,近代川江木船的船型来源、船型名称、运输功能、行驶区域、影响地位等都发生了相当大的变化,这种变化与近代长江上游的社会、经济、军事的发展有很大的关系,其中移民运动、重要经济产业与运输工程的影响较为明显。

(一)近代移民运动使湖广船型大量进入四川地区

清代前期“湖广填四川”的移民运动对四川政治、经济、文化的影响相当大,这种影响也表现在交通运输工具,特别是木船的船型上。清代嘉庆年间的《夔行纪程》记载的川江木船有板跨子、麻阳船、厂船、螳螂头、柏木船、吊钩子、爬纲子、板头船、五板船(划子)等。*陈明申:《夔行纪程》,《小方壶斋舆地丛钞》第七帙,第100页。后来,只有麻阳船、五板、厂船、吊钩子四种在清末民初的文献中还有记载。板跨子是不是后来的舿子船,爬纲子是不是后来湖南的巴杆子,板头船是不是后来的半头船,还不能完全肯定。就近代调查的资料来看,百年来船型的变化幅度也相当大,川江上大量的大型民船是由清初湖北、湖南、广东一带的移民引入巴蜀地区的,如麻阳麻阳子、辰州辰驳子、湖南钓钩子、长沙乌江子、汉水秋子船、湖南巴杆子(嘉定扒杆船、爬纲子)、湖南宝庆的毛板船、广东一带的麻雀尾、湖广的鳅船等,其中麻阳子、辰驳子、毛板船、麻雀尾、毛鱼秋等船是清代川江上最重要的船型。有一些船型只是在清末民初流行一时,到了民国后期就绝迹了,如舿子船、麻雀尾、贯牛船、乌江子等。有些船型在清末只是在个别河段行驶,到民国后期才大量使用,如中元棒、滚筒子、黄瓜皮、巴湾船等。可以看出当时船型的变化速度是相对较快的,其中移民的影响十分明显。

(二)近代重要经济产业、运输工程对川江木船船型变化的塑造

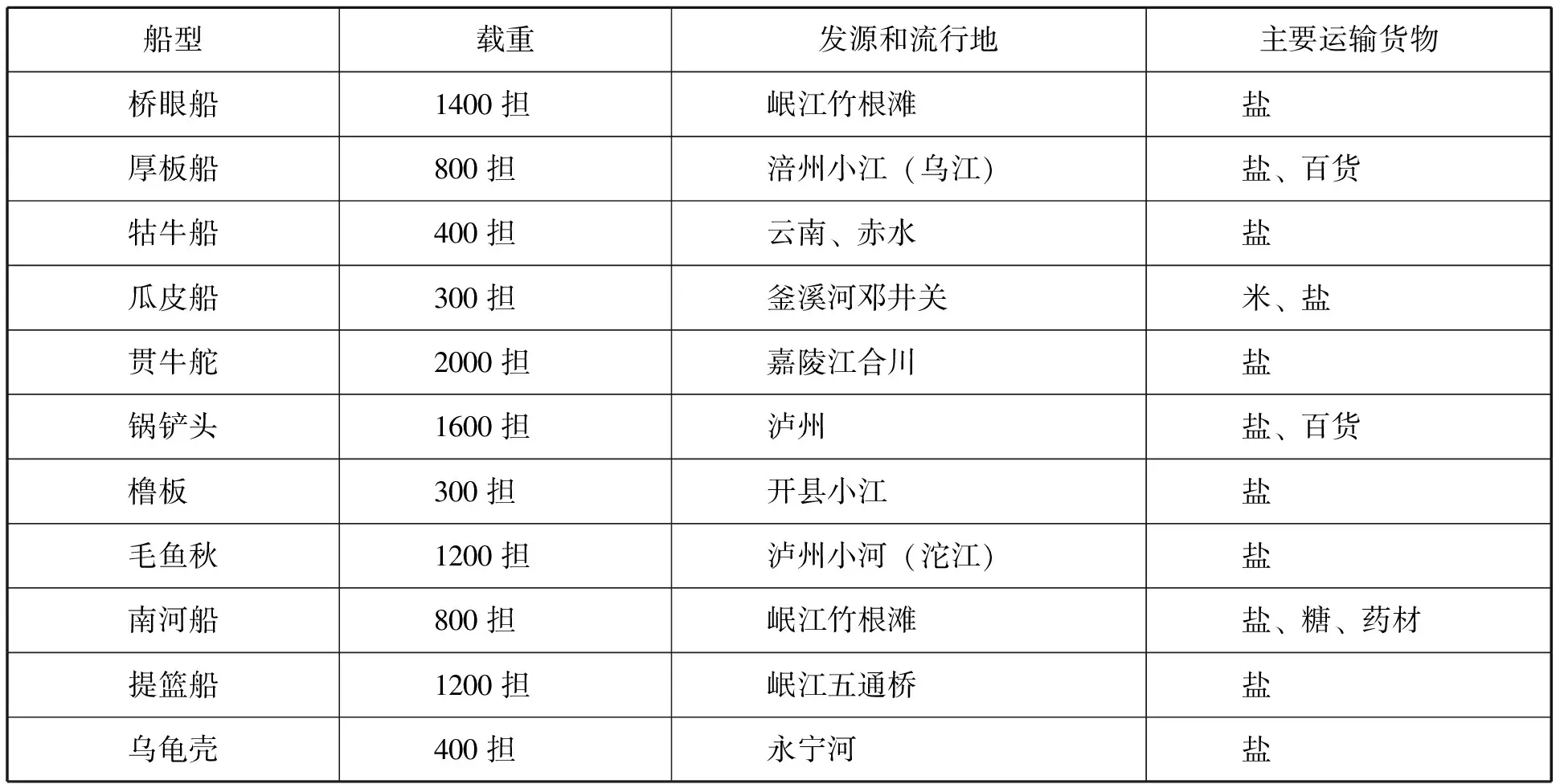

近代长江上游最重要的经济产业是井盐业,繁忙的盐运对川江木船的影响相当大,许多船型的出现、改良、命名都与盐运有着重要的关系。《海关报告》调查了48种重庆货运民船,其中专门或主要运盐的就多达10多种(见表1)。

表1 清末川江上主要运盐木船船型表*Decennial Reports: 1882-1891, Chungking,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料:1959—1948》,第152册,第125-127页。

当时,从事长途盐运的船主要有毛鱼秋、南河船、麻雀尾、锅铲头、桥眼船、贯牛舵等。在支流上,各河都有自己特有的运盐船,如赤水河上的牯牛船、乌江上的厚板、釜溪河上的歪尾船、永宁河上的乌龟壳和冬瓜船、横江上的苞蔸船、南广河的齐头船、綦江上的三板船(綦河船)。特别是清代实行计岸运盐,仁岸、涪岸、永岸、綦岸等四大运岸对运盐船的制造产生了很大的影响,同一河道上不同段落的运盐船往往不同,各河道因此形成了以一种运盐船为主而多种运盐船并存的格局。如乾隆初年赤水巨商张淳就创制了赤水河各段船型以适应运盐,故赤水河运盐船有7种,但以牯牛船为主,其他如中元棒、黄瓜皮、麻叶鳅、五板船、南河船、茅村船(关刀船)则在不同河段使用。*中共赤水市委宣传部:《川盐入黔仁岸:赤水》,第51页。乌江上从潮砥至思南段常用斑鸠船,但新滩以下主要是厚板船(歪屁股船)。*田永国、罗中玺:《乌江盐殇》,第183页。很多河流为了运盐积极改良木船,如康熙三十六年釜溪河开凿航运,早期主要是用一种称为黄瓜皮的小船运盐,到清中后期,开始对运盐船进行改进,出现了釜溪河橹船,即著名的歪屁股船。同时,从上游贡井到艾叶滩还有一种运盐的花船,从邓井关到泸州则往往用驳船。*宋良曦:《盐都故实》,第139-142页。

清代乾隆以来,长江上游金沙江、横江、永宁河、南广河、赤水河都先后成为了转运滇铜黔铅的河道,沿途先后设立了盐井渡铜关、张窝铜关、叙府铜关、泸州铜码头、重庆江北打鱼村铜码头,同时针对不同的河道,对运输船也作了选择和改造。在金沙江上一般用一种小型鳅船,但在长江上多使用枘船、夹鳅中船、秃尾鳅船等大船运输。同时,铜铅船的运量一般在2~7万斤之间,以5万斤为多,但这个载重量是为了保证运输安全,往往是半载,因此铜铅船的要求与一般民船不完全一样,这多多少少影响了这些地区木船的建造。*蓝勇:《清代滇铜京运路线考释》,《历史研究》2006年第3期;蓝勇:《对先进制造技艺与落后传承途径的反思》,《历史研究》2016年第5期;蓝勇:《清代京运铜铅打捞与水摸研究》,《中国史研究》2016年第2期。