论我国民法典体例结构的完善

——基于1942年《意大利民法典》经验的考察

徐铁英

一、问题的提出

在中国民法典的编纂进程中,民法典的结构体例问题尤应成为一个需严肃面对的紧要问题。在我国由《婚姻法》《继承法》《民法通则》《担保法》《收养法》《合同法》《物权法》《侵权责任法》《涉外民事关系法律适用法》等法律构成的民事法律体系已基本齐备的情况下,且作为民法典编纂“两步走”之第一步的《中华人民共和国民法总则》(以下称《民法总则》)已由第十二届全国人大第五次会议于2017年3月15日通过的背景下,如何有序地改造作为编纂“第二步”之原材料的前述各部法律,并使它们与《民法总则》有机地整合为价值妥适、逻辑严谨的民法典,是对中国法律人智慧的重大挑战。当前,作为“两步走”之第二步的民法分则的结构体例,立法机关在2016年7月公布了“目前考虑为合同编、物权编、侵权责任编、婚姻家庭编和继承编等”*参见《关于〈中华人民共和国民法总则(草案)〉的说明》,2016年6月5日,http:∥www.npc.gov.cn/npc/lfzt/rlyw/2016-07/05/content_1993422.htm,2017年2月26日。五部分的暂行安排。它向我们透露了若干信息:首先,在这五部分中,前三编的顺序不过依据各自据以修订的主要现行法律的颁布时间而定,以致于无视合同编与侵权责任编之间的内在联系。家庭编与继承编所依据的两部法律虽然制定得较早,然而很可能是基于德国民法典的影响,被置于五部分中的后方。我们将在下文看到,这并非一个无懈可击的“传统”。其次,不难发现,此等安排与德国民法典结构之间极高的相似度,只不过是将后者的“债”拆分为“合同”与“侵权责任”。最后,这句话最后面的一个“等”字则为颇具争议的人格权法独立成编、涉外民事法律关系适用以及知识产权是否纳入民法典等问题留下了一定的想象空间。可见,尽管“第一步”已经完成,“第二步”踏向何方似乎尚未完全确定,未来民法典的结构体例尚有可探讨之处。*值得注意的是,对于未来民法典结构体例的调整的思考从未终止。全国人大法工委副主任王超英在十三届全国人大一次会议记者会上表示,民法典各分编的编纂工作正有序开展,初步考虑分物权编、合同编、侵权责任编、婚姻家庭编和继承编等五部分,2018年3月13日,http:∥www.gov.cn/xinwen/2018-03/13/content_5273564.htm,2018年4月13日。相较于2016年的安排,新的规划调整了物权编与合同编的位置,使得同属于债法的合同编与侵权责任编排在一起,从而更具体系性。

那么,民法典的结构体例指的又是什么?民法典是体系化思想的产物,其首要目标是将纷繁复杂的私法制度、规则等构成元素浓缩为法律条文,再以编、题、章、节、条、款、项的层级结构组织起来。可见,法典化就是一个将民法内容组合成几大块并使之有序排列的过程,其结果就是一部民法典的结构体例。作为外在体系结构体例,会对民法典的内在体系产生影响,结构本身就体现了立法者的价值判断。因此,关于民法典的讨论,最终还是会归结到民法典的体系结构上来。*茅少伟:《寻找新民法:“三思”而后行》,《中外法学》2013年第6期,第1148页。具言之,这里所说的结构体例主要指两个问题:首先,民法典具体由哪几编组成。编一级的安排是对民法典材料的第一层次的处理,更直接地体现了立法者在立法时的政策考虑与安排,从根本上决定了它的脉络与走向,也是立法者首先要考虑的问题。*我国民法典制订过程中仍然在受到关注的人格权独立成编、是否设置债法总则问题,以及如今已被超越的是否制订民法总则(大、中、小三种方案)的讨论正是以上基本问题的表达。因此,本文围绕民法典编一级的结构展开,仅在必要时涉及题;其次,编与编之间如何排列顺序,换句话说,同样的一编,放在民法典的不同位置上,即构成不同的体例,产生不同的效果,体现不同的价值考量(例如,下文将看到的若干部民法典对继承编的不同处理方式)。

正因为民法典的结构体例具有超然于其具体制度内容的生命力,因此,在立法阶段选择一个合乎本国法制传统并呼应社会经济发展趋势的结构体例,对于真正实现民法典作为私法领域基本规范,作为其确定、统一、稳定的象征,尤为关键。深思熟虑之后为民法典选择的结构体例,可赋予法典本身长久的生命力。法、德民法典结构体例的长期稳定,既是其长寿的现象,也是其原因,*这方面可见德国民法典的经验。虽然经过两次大战以及冷战后统一的剧变,具体的条文和法规内容迭经变更,然而其五编制的结构未曾改变。法国民法典的三编制结构直至21世纪才修订为五编(实为四编,其第五编为适用于海外领土马约特的特别规定)。并成为其他国家法典编纂者的主要学习对象。在德、法两国之外,1942年《意大利民法》(以下称《意大利民法典》,涉及该国1865年民法典时将特别指出)的六编制结构体例亦极具特色,*关于1942年《意大利民法典》的介绍,可参见桑德罗·斯齐巴尼:《〈意大利民法典〉及其中文翻译》,黄风译,《比较法研究》1998年第1期,以及斯齐巴尼教授为《意大利民法典》汉译本所作的前言;费安玲:《1942年意大利民法典之探研》,梁慧星主编:《民商法论丛》(第10卷),北京:法律出版社,1998年;费安玲:《1942年〈意大利民法典〉的产生及其特点》,《比较法研究》1998年第1期。在比较法上具有较高声誉,或可对我国的民法法典化提供一些有益的参考,理由有三:首先,意大利民法典是“法典重编”(recodification)运动的第一批成果,其全新的结构是该国立法者在对德、法民法典进行充分的考察并扬弃的结果,经验、教训均可为我所用;其次,相对于法、德,20世纪前半叶的意大利可谓法典化的后进国家,这与我们当前所处形势可谓相似。对于后进者,效法先贤自是理所当然,然而不囿于其桎梏却非易事,意大利人的考量因素以及基于此而作出的不同选择,对于我们尤具借鉴意义;最后,《意大利民法典》编数最多达到六编,是对法、德的三、五之数的突破,这正与我国民法典尤其是分则各编的现状相似。如何安排这些为数众多的编,以及理顺它们与《民法总则》的关系,参看意大利的经验可谓理所当然。本文拟探究《意大利民法典》六编制的来龙去脉,并以此为基础反思我国民法典的相关编纂思路。

二、1942年《意大利民法典》的结构体例及其蓝本

意大利民法典以其独特的六编制结构为特征,且具有独特的“劳动”和“权利的保护”两编,这些与作为大陆法系民法典之典范的《拿破仑民法典》以及《德国民法典》差异甚大。既然世界上只存在着三个真正意义上的民法的现代模式,即法国模式、德国模式及普通法模式,*参见蒙那代里:《关于中国民法典编纂问题的提问与回答:以民法典的结构体例为中心》,薛军译,《中外法学》2004年第6期,第662页。那么,作为大陆法系的意大利为何没有继续遵循其1865年民法典对法国模式的“沿袭”,也没有臣服于德国模式的魅力,遂成为一个引人好奇的问题。我们将看到,通过法典结构的调整,意大利立法者意图实现的是对一个20世纪前期正处在工业化进程中的国家在私法领域的规制,其时的社会政治经济背景已大不同于孕育了法、德两法典的19世纪,正如我们所在的21世纪也不同于19、20世纪。

从历时发展上看,六编制结构的产生具有事件上的突然性(1939年放弃单独制订《商法典》的计划和民法典的四编制计划,决定实施民商合一)。然而,商法相关内容的加入以及此等加入对那些民法典“传统”结构的影响,绝非单纯技术问题,体现的是技术性安排背后的经济社会情势的变迁以及立法者对它们的认知与回应。在法技术上,体现为对19世纪两大民法典范例式结构的反动。为阐明这方面的问题,我们拟先简要描绘意大利民法典的结构体例:

1942年4月21日颁布最终文本*该法典的制订在时间上分为两阶段:第一阶段自1924年至1936年,成果为第一、二编;第二阶段,1939年放弃单独制订商法典的计划,并变更民法典的最初四编制计划,决定实施民商合一。在这个过程中,由于各编颁布生效的时间不同,在最后的协调中,对之前公布的编有所调整,包括编名。例如第一编最初称作“人”,后改为“人与家庭”,第五编一度称“企业与劳动”,后改为“劳动”。Bonini, Premessa storica in Trattato di Diritto Private diretto da Rescigno, Vol.I, 1999, pp.69-71.的《意大利民法典》由六编53题构成,共计2696条,第一编:人与家庭(14题),第二编:继承(5题),第三编:所有权(9题),第四编:债(9题),第五编:劳动(11题),第六编:权利的保护(5题)。虽说其最终文本的生效是在1942年4月21日,然而此前,第一编和第二编,也就是广义的人法,已于1939年和1940年分别公布施行。后四编我们可称之为广义的财产法,在1941年公布,在完成了与先前公布的两编的协调工作后,统一施行。

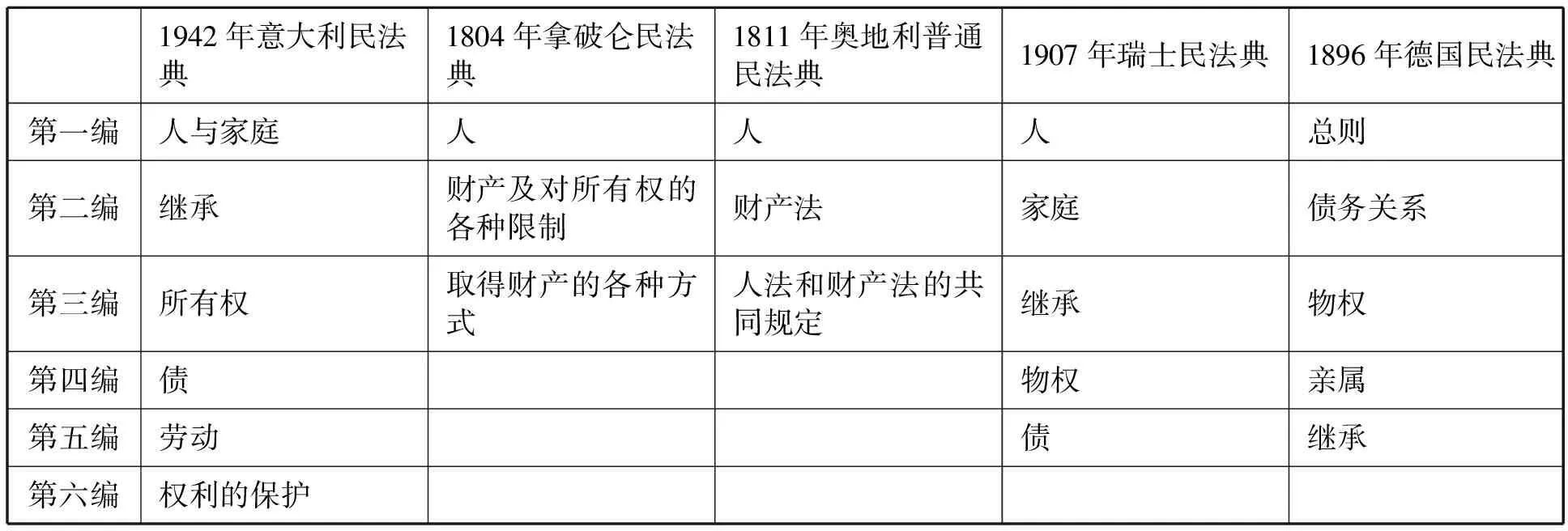

作为20世纪上半叶较新制定的一部民法典,《意大利民法典》必然受到其“前辈们”或显或隐的影响。欲了解《意大利民法典》特定的结构体例所欲实现的目的及其意义,有必要将它们作简单比较。除了1804年《拿破仑民法典》众所周知的影响外,*参见茨威格特、克茨:《比较法总论》,潘汉典等译,北京:法律出版社,2003年,第121页以下。在1924至1942年之间进行的法典编纂工作还受到了1817年《奥地利普通民法典》、1900年《德国民法典》和1907年《瑞士民法典》或多或少的影响。下表以编为单位列出当时欧洲的几部主要民法典的结构:

1942年意大利民法典1804年拿破仑民法典1811年奥地利普通民法典1907年瑞士民法典1896年德国民法典第一编人与家庭人人人总则第二编继承财产及对所有权的各种限制财产法家庭债务关系第三编所有权取得财产的各种方式人法和财产法的共同规定继承物权第四编债物权亲属第五编劳动债继承第六编权利的保护

《意大利民法典》的结构体例相较于其他民法典具有三个显而易见的特征,可归纳为“两多一少”:(1)编的数目达六编之多,为诸部法典之冠,是编数最少的《拿破仑民法典》与《奥地利普通民法典》的两倍,较之《瑞士民法典》和《德国民法典》亦多出一编;(2)除了一些大致共通的结构外(“人与家庭”与其他法典的“人”“所有权”“物权”与“债”),还多出了两块:“劳动”与“权利的保护”。其他四部民法典各编均可纳入“人法”与“物法”的二元对立当中,尽管各自的“人法”或者相对简单紧凑(如《拿破仑民法典》的第一编),或者分化程度较高(如《瑞士民法典》的前三编);“物法”也就是财产关系法方面,除《拿破仑民法典》外,则多二元化为绝对(对物)的财产关系“物权/所有权”和相对(对人)的财产关系“债”。*例外的是《拿破仑民法典》,确实不符合这里的描述,其第三编以繁杂著称,该法典在后世的继受者主要的努力方向就是使这一编的内容更加条理化、系统化。参见徐国栋:《〈法国民法典〉模式的传播与变形小史》,《法学家》2004年第2期,第31页。《意大利民法典》在已然具备了这三大板块的情况下,即广义的人法(第一编、第二编)、绝对财产关系法(第三编)、相对财产关系法(第四编),又多出了第五编和第六编,且后两者在其他民法典并无同层次的对应物;*第六编权利的保护很可能受到了《奥地利普通民法典》第三编的影响。(3)没有总则编。当然,这并非意大利人的独家选择,而是除《德国民法典》之外诸部法典的共同选择,然而民法总则的模式并非没有在意大利产生自己的影响。*在1942《意大利民法典》的重编过程中发挥过重要作用的夏洛雅(V. Scialoja)早在1893年便著有专著《法律行为论》。那么,为什么这个德国法学的精妙创造并没有在近半个世纪的时间里改变意大利同行的想法呢?或者换一个角度来看,意大利的立法者又是通过怎样的方式,来满足其德国同侪藉由总则的立法技术的需求?尽管我国自己的《民法总则》已经诞生,此等追问依然有其意义,毕竟总则模式一直是统计学上的少数派,*除了《德国民法典》,还有《葡萄牙民法典》《希腊民法典》《日本民法典》等。其取舍还影响各分则编的定位。

上述“两多一少”赋予了《意大利民法典》与它的前辈迥异的“不对称”的面貌,亦由此塑造了这部法典的结构体例的独特性。我们须透过现象的差异,挖掘差异产生的原因。简言之,前述问题可放在三对关系中思考,即人物关系、民商关系和总则分则关系。容分述之。

三、人物关系之辩:人身关系对于财产关系的优先地位

在中国民法学的语境下,所谓的“人”指的是人身法律关系,“物”则指财产法律关系,“人物关系”问题指的便是作为民法调整对象的人身关系与财产关系的民法调整对象条款中的先后顺序问题。该问题在我国民法上集中表现在围绕着《民法通则》第2条的论战。*也就是人文主义与物文主义之争,参见徐国栋主编:《中国民法典起草思路的论战》,北京:中国政法大学出版社,2001年。人文主义要求所谓的“人前物后”,指的是人法与财产法的先后顺序,与其相对立的是所谓“物前人后”。它意味着在安排民法典各编的时候,将人法置于物法(财产法)之前,是全部民法的逻辑起点,以此彰显人身关系对于财产的优越地位,以及民法在调整市场经济关系的功能之外、之前的社会组织功能。依据这种观点,《民法通则》第2条便属于典型的物文主义法律规范。参见徐国栋:《物文主义民法观的产生和影响》,《河北法学》2009年第1期,第60页。关于人前物后的体例安排的正当性与优越性已经多方论证,*新的立场已经获得了立法者的认可,比较同样是旨在规范民法调整对象的《民法通则》第2条与《民法总则》第2条对“人身关系”“财产关系”的先后顺序所做的调整,这一结论可谓昭然若揭。除此之外,还应当注意的是,这一新的立法精神并非仅仅体现在《民法总则》第2条,在该法第5章(民事权利)同为其表现:第109条至第112条为人身关系中的民事权利(益),第113条至第122条为财产关系中的民事权利,第123条、第124条与第125条则规定特殊的既涉及人身关系又涉及财产关系的三种权利,即知识产权、继承权与股权和其他投资性权利。从上表亦可见除《德国民法典》之外的诸部欧洲民法典均持此视角,此处不赘,仅观察《意大利民法典》的立法者是如何在结构上贯彻这一点的。

广义的人法在《意大利民法典》中表现为其第一编和第二编,并与第三至第六编的财产法形成对立。第一编“人与家庭”为民事主体法,以自然人为主,兼顾法人,规定了主体资格的取得及其要求、产生此等主体的家庭,等等。第二编“继承”作为主要在家庭内部移转财产的规范群,与第一编密切关联,因此可纳入广义的人法。这样的一部“人前物后”的民法典,承袭的是作为其蓝本的《拿破仑民法典》与1865年《意大利民法典》的传统——这一传统可上溯至盖尤斯《法学阶梯》——然而,《意大利民法典》实现了对其蓝本的进一步的超越。

这种进步首先表现为将对继承法的三步处理:(1)首先,不再将其视作一种取得财产的方式(这正是《拿破仑民法典》与1865年《意大利民法典》的选择),而是提出来作为独立的一编;(2)提取出来后置于何处?立法者将其插入狭义的主体法与财产法之间,考虑到继承的财产效果,这种安排在逻辑上实现一个从人到物的平稳过渡;(3)最后,改第一编的传统名称“人”为“人与家庭”,以关键词“家庭”预示了其后的第二编乃建立在家庭关系上的继承规则,更好地实现了人法内部两板块之间的衔接。

众所周知,《拿破仑民法典》被称作一部“所有权的法典”。*P. Rescigno, Introduzione al Codice civile, Roma-Bari 1999, p.8. 参见桑德罗·斯齐巴尼:《〈意大利民法典〉及其中文翻译》,黄风译,《比较法研究》1998年第1期,第94页。从结构言之,《拿破仑民法典》三编中的两编被用来界定所有权及其转移方式。于是,在这样的框架下,继承法仅仅是作为取得使用权的方式之一种而被规定在其第三编第1题中。然而,继承规则虽然也有移转财产权利的效果,却与市场规则有本质不同,前者温情脉脉、后者冰冷计较,主要不同有三:其一,继承关系的发生以亲属关系的存在为前提,只能在家庭成员之间发生;其二,根据限定继承原则,继承关系通常只发生积极的财产效果,这为继承人放心地承受被继承人的债务扫清了障碍;其三,继承关系温情一面还表现在特留份等限制遗嘱自由的制度上,这与市场规则所信奉的意思自治、自由处分原则不同。可见,相较于《拿破仑民法典》第三编中以市场为作用之地的其余规则(各类合同、担保和债务执行),其异质性显而易见。《德国民法典》虽然同样将继承独立成编,然而将其与家庭编一起置于民法典最后两编的位置,相较而言,《意大利民法典》对继承编的安排显然更好地展示出了以人为中心的价值取向。

其次,《意大利民法典》在人物关系的传承之外,还有革新,它将赠与规则置于第二编“继承”的最后一题(第5题),为意大利学界的一项长期争议划上休止符:一部分学者强调其合同的本质,另一部分学者则强调其与遗嘱继承制度存在实质上的共通性。*Bonini, Premessa storica in Trattato di Diritto Private diretto da Rescigno, Vol.I, 1999, p.131.前者从法律制度的构造上强调赠与之实现对双方合意的要求,从而主张在合同法中规定它,后者则是在表意人的单方的无偿给付效果的层面上发掘出赠与同死因处分的同质性。意大利立法者做出这样的选择并不令人奇怪,它在《拿破仑民法典》的结构中已见端倪:其第三编第1题继承,第2题生前赠与及遗嘱,这里的第1题是冠以继承之名的法定继承,与第2题后半部分的遗嘱继承一道被意大利立法者合并且提升为独立一编,所余的赠与部分被放置在该编的尾题。《拿破仑民法典》的上述处理方式略显奇怪但可以理解:基于被继承人意思效力的强弱,将较强的赠与和遗嘱继承放在一边,法定继承放在另一边。显然,意大利立法者采取了不同视角。与此形成对应的是《德国民法典》的处理方式:将赠与作为债编下的一题“各种债务关系”的一节,置于各类具体合同的群落之中,采合同视角规范。

最后,第一编在第2题增加了法人制度的一般规定。这是对变化了的社会经济形势的承认,在主体法中一般性地确认法人制度,并预示其具体规范(公司、合作企业、商社等)将在之后的第五编“劳动”中展开。这种“一般——特殊”模式与我国《民法通则》与《公司法》《中外合资企业法》《中外合作企业法》《外资企业法》等法律的关系类似,然而在《民法总则》出台后,这一局面似乎将发生改变。

四、民商关系之整合:合一制对民法典结构体例的影响

民商合一并非原初立法计划的既定安排,具有一定的偶然性。*在1882年《意大利商法典》的基础上重编商法典的工作几乎与重编民法典的工作同时展开,而且进展更快,逐次推出了若干部草案。只是关于商法独立性的激烈争议一直存在,到底是制定一部统一的债法,还是如部分人所愿制定一部关于交换关系的法典,抑或是一部职团制的经济法典,始终是一个问题。最终,在时任司法部长的格朗蒂(Grandi)的大力推动下,制定形式上独立的商法典的设想在1940年被放弃,商法典草案的内容与民法典合并。为此,除了民法典当时已经获得批准的几编外,还需要增加全新的一编用来规范商事企业、商事公司与竞争关系,它们被安置在企业与劳动的总框架下。A. Asquini, “Codice di commercio”, in Enciclopedia del diritto, Milano, VII, 1961, p.253.原先的四编制*“I lavori preparatori dei codici italiani,”https:∥www.giustizia.it/resources/cms/documents/LavPre_versione2013.pdf, 2016年8月19日。立法计划在人法部分完成之后被半道推翻,改采民商合一体制。按照原计划的四编制的安排,民法典的结构如下:第一编:人与家庭,第二编:物与物权;第三编:继承与赠与,第四编:债与合同。只是在该计划的第一和第三部分(也就是后来正式民法典的第一编和第二编)已经分别于1939年7月1日和1940年4月21日生效的情况下,一方面出于政治方面将法西斯*法西斯思想没有给《意大利民法典》刻上多么深刻的印记,在该政权倒台后,1944年9月14日的一道法令仅仅使用两个条文,便将那些体现了法西斯精神(如种族主义)的规定剔除出去。A. Donati, I valori della codificazione civile, Padova 2009, p.184.的意识形态贯彻进法典的要求、以令其符合国家与经济的职团制理念(corporativismo),*关于意大利法西斯的职团制(又称组合制),源于民族主义和工团主义,强调国家至上。参见陈祥超:《意大利法西斯主义职团制》,《历史研究》1991年第6期,第146页以下。另一方面,技术方面的需求也主张将私法法典化的精神与本国法律传统进行良好协调,导致原先计划的修改。*R. Nicolò, “Codice civile,” in Enciclopedia del diritto, Milano, VII,1961, p.245-246.于是,需要重新规划整个财产法部分的结构,而其可行性正是建立在财产法与人法的相对隔离之上。*R. Nicolò, “Codice civile”, in Enciclopedia del diritto, Milano, VII, 1961, p.247.原四编制计划下的“物与物权”以及“债与合同”编因此需要做出大幅度的调整以容纳商法典草案的内容。新的立法选择将私法的两大分支统一在了一部民法典中,其后果在债法上表现得尤为深刻,*A. La Torre, Diritto civile e codificazione. Il rapporto obbligatorio, Milano, 2006, p.62.除此之外,还催生出全新的一编,初称“企业与劳动”,后改称“劳动”,它也构成这部民法典最引人瞩目的一项特征。

(一)债关系的统一规制与民法的“商化”

商法典草案的内容需要在民法典的既有框架中找到栖身之所,债法为其首选,并反过来使其在形式和内容上深深地“商化”了。

与商法一样以交换关系为主的合同法最先受到民商合一体制的影响,于是大量原本由商法规范的内容涌入民法典,构成所谓民法的“商化”(commercializzazione)现象。*A. La Torre, Diritto civile e codificazione. Il rapporto obbligatorio, Milano, 2006, p.62.这首先表现为债编第3题“各种合同”在数量上的扩张。各种典型的民事合同的行列里插入了代销合同、代理商合同、银行合同、保险等商事合同。依照传统理论,民事活动与商事活动之间有较大差异,后者尤为注重效率与迅捷的需求,正因为如此,两个领域采取了不同的规范模式,在主体资格、裁判机关以及所适用的法律规范上均有不同。此外,在债的发生依据上,债法编以下各题,除了第1题债的总论之外,在合同总论、各种合同、单方允诺、无因管理、非债给付、不当得利、不法行为(第2题至第4题,第6题至第9题)这些传统的民法之债当中插入了有价证券(第6题)。

此外,民法规范的内容也受到了商事逻辑的影响,从而被“商化”了。在《意大利民法典》中,民事、商事的规范重合的地方,大多数情形中,商法规范占了上风。*R. Nicolò, “Codice civile”, in Enciclopedia del diritto, Milano, VII, 1961, p.246.1865年民法典承自《拿破仑民法典》的“有利于债务人”立场(favor debitoris),如今让位于对债权人利益的更加强有力的保护,而此时的债权人已不限于商人。*Bonini, Premessa storica in Trattato di Diritto Private diretto da Rescigno, Vol.I, 1999, p.135.原先仅在商事领域中被许可的出卖他人之物的规则,如今获得了一般承认(第1478条);规定金钱之债的履行地点为期间届满时的债权人住所地(第1182条第3款),这无疑更有利于债权人利益的维护;同样的强化债权人地位的立场还体现在存在多个债务人的场合,他们被推定承担连带债务,除非法律或者合同有其他的规定或者约定(第1292条至第1294条);对于委托(第1709条)、受托保管人(第1802条)、借贷(第1815条),均推定为有偿的。此等规范就相关问题均采取了与1865年民法典相反的立场,换句话说,承袭自1882年意大利商法典的相关规定。*A. La Torre, Diritto civile e codificazione. Il rapporto obbligatorio, Milano, 2006, p.62.显然,对迅捷完成交易的需求已不再是特殊的商人团体所独有。以至于人们认为,商法在民商合一后所失去的,可能只有习惯失去其作为独立的法渊源地位,*Bonini, Premessa storica in Trattato di Diritto Private diretto da Rescigno, Vol.I, 1999, p.135.今后只有在被法律或条例援引时,它才具有法律效力。

同样的趋势不仅体现在具体条文上,亦表现在静态财产关系的所有权(或物权)在民法典中的比重下降。被称为“所有权的法典”的《拿破仑民法典》三编中的两编都献给了以所有权为核心的规范,以至于继承都被作为取得所有权的方式来处理;《德国民法典》的财产法分为债法与物权法的两翼,交换关系正式登上舞台;《意大利民法典》的财产法部分三分为“所有权——债——劳动”,新加入的劳动关系以企业和劳动力为基本要素。在这三部法典中,静态的财产关系所占编数比值从2/3到1/5再到1/6,趋势可谓显著。之所以如此,原因在于个人主义的经济关系已让位于人人(自然人与组织)争创利润的局面。这或许才是商法愈发“亲民”的真正原因。

(二)名实不符的劳动编:劳动力与企业的结合

劳动编的创设与其说是立法方向突变(民商合一)的产物,倒不如说是旧的结构容纳不了变化了的社会关系与生产模式的必然结果,具有最为强烈的时代特征。它的诞生代表了私法秩序调整自身结构以迎合新的社会经济情势的努力,它本身未必是应对变化的唯一答案,然而确实是将《意大利民法典》与其法、德先辈区别开的最显著特征。*对该编的介绍与研究,参见粟瑜、王全兴:《〈意大利民法典〉劳动编及其启示》,《法学》2015年第10期。表面上,劳动编如同其编名揭示的那样,是对劳动关系的特殊规范。实际上,我们将看到,这一编与第四编“债”同为民商合一的成果,对它的观察也离不开第四编“债”。它将满足劳动力需求的法律规制工具从合同之债中摘出,将其在民商合一的模式下与原本相隔甚远的资本及其组织模式链接(各类企业)在一起。经济活动的两大要素——企业与劳动——被放在同一编中共同受到规制,以服务于国家促进国民生产的目的。

即便仅从其内容观之,该编编名不足以涵盖其规范对象,劳动不过是此等对象最主要的两部分之一。第五编劳动由11题组成,分别为:(1)职业活动规则、(2)企业劳动、(3)自由职业、(4)特殊关系中的从属性劳动、(5)公司、(6)合作社和相互保险社、(7)参股、(8)企业、(9)智力作品权和工业发明权、(10)竞争规则和联合体、(11)对公司与联合体的处罚,可将它们大致分为五部分:一般规定(第1题)、各种类型的劳动(第2至4题)、各类企业(第5至8题)、知识产权规则(第9题)和市场竞争规则(第11题)。可见,该编虽名为“劳动”,然而实际上以商业公司和企业为其重要内容。*参见蒙那代里:《关于中国民法典编纂问题的提问与回答:以民法典的结构体例为中心》,薛军译,《中外法学》2004年第6期,第671页。之所以创设这全新的一编,主要是为了容纳“规范商事企业、商事公司与竞争关系”,*A. Asquini, “Codice di commercio”, in Enciclopedia del diritto, Milano, VII, 1961, p.253.正因为如此,该编最初的名称“企业与劳动”更有助于其理解,它的名称从“企业与劳动”变为“劳动”,乃是出于政治宣传的理由。*P. Rescigno, Introduzione al Codice civile, Roma-Bari, 1999, p.33.

希腊罗马世界对出卖劳动力的行为持负面评价,法律制度长期以来忽视对它的规制,自罗马法以来的相关民法规范就比较简单。*罗马法未就劳动力发展出较发达的法律规则有其原因。在罗马人眼中,为了钱出卖自己的劳动是为奴者的行径。因此,劳务租赁的适用并不算多,无论是体力劳动还是脑力劳动,均可通过其他途径满足。就对低端体力劳动的需求而言,多通过将奴隶以物的租赁租出去来满足。对于较高端劳动力的律师、医生、教师、建筑师提供的专业服务,尽管他们本身没有当然地被劳务租赁的法律框架排除,然而在实践中,多出于高尚的情谊(honorarium)为之,也就是说,只有那些解决了温饱问题的人才有闲心发展这些“自由技艺”(artes liberarlis)。R. Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundation of the Civilian Tradition, Oxford, 1996, pp.387-388.19世纪的民法典在这方面也无甚新奇的应对之道,法、德民法典终未脱离罗马法设下的边界,或是以承自罗马法的租赁(locatio conductio)模式*罗马法租赁较现代民法中的租赁合同的范围远为广泛,分为差异甚大的三类:不仅包括通过物的租赁(locatio rei)调整物的利用,还通过劳务租赁(locatio operarum)调整劳务的利用,以及交付工作成果的承揽租赁(locatio operis)。A. Petrucci, Lezioni di Diritto Romano Privato, Torino 2015, pp.279-280.对私法中的劳动力利用关系朴素地加以处理(如《拿破仑民法典》、1865年《意大利民法典》),或是简单地以雇佣合同来规范劳务与报酬的交换关系(如《德国民法典》),总之,均将其放在合同之债之下规范之,这与自由主义法典编纂运动所意图的将个人之间的自由协议作为唯一合法的调整工具的观念是一致的。在社会化大生产的新形势下,《意大利民法典》全新的第五编突破了上述传统的债法框架,另辟蹊径。在工业革命带来的社会化大生产的背景下,以个人主义为其立基之本的《拿破仑民法典》所采用的罗马法租赁已不合时宜,在《意大利民法典》中遭遇解构:后者将租赁限于对物的租赁,原先的劳务租赁从传统债法的合同分则中抽出来,编入新的劳动编的第2题“企业里的劳动”,承揽租赁则以工作契约(contratto d'opera)之名被放置于劳动编第3题“自由职业”里,指的是与委托方无隶属关系而主要以自己的劳动完成某项工作或服务并为此收费的法律关系。意大利立法者意识到,劳动不应当继续被看作一种简单的商品,与合同关系中的其他商品没什么大的差别。*参见贾安卡罗·佩若内:《欧洲劳动合同的共同原则:罗马法起源与当今的发展》,阮辉玲、曾健龙译,费安玲主编:《学说汇纂》第2卷,北京:知识产权出版社,2009年,第219页。对于劳动以及提供劳动的人,必须建立不同于一般合同制度的特殊保护,这便涉及到生产关系中的另一要素:企业。

在工业化时代,企业是吸纳劳动力的主要途径,于是与前述关于劳动力的规则被安排在同一编中,更加切合时代的脉搏。根据民商合一的指导思想,将原本作为商法典最重要内容的各种企业移入民法典。它们规则复杂、篇幅庞大,不宜放在民法典的第一编中。作为该编“根本性的一题”的第2题“企业劳动”的名称已经预示了该编第二部分(各种类型的劳动)与第三部分(各种企业)的关联,规定了企业的两个主要类别:农业企业和商企业以及企业家。民商合一的决定还导致对企业制度的详细规范。这样的企业制度若从主观角度来看,以企业家制度(imprenditore)(大致等同于“商人”)为中心,从客观角度察之,则是企业以及公司,雇佣劳动在这里发挥作用,是企业的决定性的要素之一,且在社会视角观察之,亦具有极为重要的意义。*R. Nicolò, “Codice civile”, in Enciclopedia del diritto, Milano, VII, 1961, p.246.可见,劳动编的任务是对生产组织及其主要生产要素——劳动力——进行规范。

第五编在劳动和各类企业之后,在第9题规定了五类最主要的知识产权成果,这一方面是对20世纪30年代主要知识产权国际公约的内国法化,另一方面也是将智力劳动囊括进劳动范畴中的必然结果。此外,该编在第10题和第11题规定了竞争规则和康采恩(consorzio),后者尤其反映了国家对私法领域的干预,使得第五编具有了一些经济法的色彩。

五、总则结构之权衡取舍

行文至此,有必要说一下《意大利民法典》的一项“消极特征”,即没有民法总则编。是《德国民法典》民法总则体例的盛名,使得在其之后,是否采纳总则体例成为了许多国家在制订民法典时必须回答的问题。*参见陈卫佐:《法国民法典的影响——与德国民法典的比较》,《清华法学》第八辑,第136页。我们可以看到,意大利立法者通过其他的安排与工具,同样完成了对法律关系的恰当调整。

德国民法典总则部分内容大致可分为两部分,即法律行为与其他通行于整个民法的制度。前者是民法总则的中心,由法律行为及其主体、客体组成;后者是期间、期日、时效、权利的行使、自助、自卫、提供担保,这些也可以适用于民法的整体的制度。那么,并没有民法总则的《意大利民法典》是如何处理这些材料的?

就前者而言,《意大利民法典》使其债编第2题合同总论承担类似功能,没有赶时髦般去追求通过极为抽象的法律行为概念来统领合同、物权、亲属、继承这些民法各大领域,*但是这并不意味着贬抑法律行为概念的学理价值,显而易见,学术研究与主要以法官的实践运用为基础的法典规范既相互依存、同时又存在距离。学者与立法者、司法者的任务不同,无高下之分,然而确有差异。参见薛军:《当我们在说民法典,我们在说什么》,《中外法学》2014年第6期,卷首语。将法律行为作为一个学理的而非立法上的概念,*R. Sacco, “A Civil Code Originated During the War (The Italian Codice Civile)”, in J. C. Rivera, ed., The Scope and Structure of Civil Codes, Springer 2013, p.250.以现实主义的态度在这一题单独规定合同的要件的一般规范,同时以一个简单的条文(第1324条)规定:调整合同的规范,在可准用的范围内,同样准用于当事人生前的具有财产内容的单方行为,除非法律有不同的规定。学说认为,这也默示地适用于死因行为。*Bonini, Premessa storica in Trattato di Diritto Private diretto da Rescigno, Vol.I, 1999, p.137.以这种方式,避免了由于法律行为概念的抽象性——为了保持其普遍适用性而必须为之——在其具体适用中,又必须参照各编明确规定的或依据规范目的推导出来的各项例外。

对于后者,意大利立法者的处理更具特色,将其整合成第六编权利的保护。将登记、证明规则、先取特权、财产担保的保护方法、判决的执行,以及消灭时效与除斥期间一同置于此处。这些制度的共同点在于它们的工具性质,在司法实践中获得广泛适用。根据时任司法部长的格朗蒂(Grandi)的解释,该编存在的必要性体现在“于一个有机的整体之中”收容那些“并非无人知晓”然而却大多以“不合理且碎片化的方式”分布在旧民法典的第三编中的各种材料。将它们联系起来的理念具有目的论上的坚实纽带,即这些工具性制度都是——或是事先或是事后——用来确保主观权利之实现的。*R. Nicolò, “Codice civile,” in Enciclopedia del diritto, Milano, VII, 1961, p.247.

综上所述,《意大利民法典》的结构体现了其立法者超越法德模式的决心,其立法者注意到,法、德民法典都是19世纪的产物,以个人主义与自由主义哲学为其理论基础。这些“前见”在19世纪、20世纪之交已经发生深刻变革,工业革命的完成与工业无产阶级作为一支不容忽视的力量登上历史舞台,规范这些社会关系的民法典就此应当予以回应,这可以体现为具体制度的革新(如保险制度),也可以表达为法典结构体系的重制,前者易,后者难,意大利选择了第二条道路。一方面,它维系了从盖尤斯《法学阶梯》至《拿破仑民法典》以来的以人为本的传统,坚持将人前物后的结构贯彻到底,这是以人为中心的价值观的胜利。此外,将继承法独立成编,并独具匠心地将其位置置于第一编主体法——最狭义的人法——与第三编所有权之间,完美地实现了人法与物法的起承转合,优于《德国民法典》也将继承法的独立成编,但将其与家庭编一道,置于财产关系法之后的处理方式。

另一方面,在财产关系法上,意大利立法者意识到了20世纪民法典背后的社会经济的变革需求,大企业的发展、工业无产阶级的形成、劳工问题的剧增,以及社会思想的进步,这一切都导致需要用代表社会团结观念的法律替代个人主义观念的法律。*艾伦·沃森:《民法法系的演变及形成》,李静冰、姚新华译,北京:中国法制出版社,2005年,第193页。如果说法典所立基的社会土壤发生了根本性的改变,作为其“果实”的民法典,其结构还能够与19世纪法典一模一样吗?意大利立法者依照新的社会经济条件改造了财产法,尤其是债编,并创造出全新的劳动编,在“民商合一”的技术的掩护下,用更加现代*Bonini, Premessa storica in Trattato di Diritto Private diretto da Rescigno, Vol.I, 1999, p.135.的商事规则更新了债编的合同规范,并且将商业公司、企业与劳动力等现代经济活动的要素引入到民法典中,尤其是将最后一项要素从租赁合同的传统框架中独立出来。

六、1942年《意大利民法典》的结构体例对我国民法法典化的启示

《民法总则》的通过不应成为中国民法典进行结构体例持续创新的障碍,潘得克吞结构或其轻微变形未必符合21世纪中国的现实需求。此外,即便采取总则模式,从协调体系、全面认识民法典的社会组织功能、加强人的保护的现实需求出发,对民法典结构体例的省思依然有其意义。《民法总则》第2条将《民法通则》第2条中的财产关系在前人身关系在后的顺序调整了过来,这一举措显然借鉴了有力的学说见解,意识到了民法典的价值宣示功能。不仅如此,这一立场同样在该法第五章民事权利当中得到了贯彻,人身性权利(第109条至第112条)被放置在财产性权利(第113条至第125条)之前。那么,理所当然地,这一立场难道不应该进一步落实于民法典各分编当中吗?*值得一提的是,如今在民法总则关于调整对象的理论中,人前物后已大多得到承认,然而在分处各编的具体制度中如何贯彻这一思想,值得进一步的思考。参见徐国栋:《将“人前物后”进行到底》,《人民法治》2016年3月号,第23页以下。从意大利的经验可见,其第一编“人与家庭”主要规范的是法律主体及其资格、自然人主体的家庭关系,如果说,其中的主体法会被民法总则吸收作为法律行为的主体,那么余下的家庭关系法放在哪里,仍是一个可以探讨的问题。如果将规范家庭关系的《婚姻法》修订增补之后编成“家庭编”,置于民法总则之后,财产法诸编之前,如此以来,与总则中的主体法部分尚可形成相当程度的连贯性,然后将与家庭紧密相连的《继承法》改造为“继承编”作为第三编紧随其后,如此这般,还是可以实现共同部分(总则编)、人法部分(家庭编)、人法与物法的混合(继承编)、财产法部分(物权、合同、侵权等)之间价值妥适、逻辑协调的衔接,仍不失为一个贯彻以人为中心理念的选择。考虑到至今有学家将继承法视作财产法并欲以“财产法总则”的形式规范之,*参见吴汉东:《知识产权“入典”与民法典“财产权总则”》,《法制与社会发展》2015年第4期,第61页。上述处理方式依然有其意义。

在民法商法关系上,《意大利民法典》的体例也可为我们提供若干借鉴。民商合一指的是将私法的两大分支——民法与商法——统合于一部私法法典当中,通说主张在民法典编纂中落实这一方针,然而具体如何统合,则各有其路。《意大利民法典》将法人的一般规定置于第一编第2题中,而将大致等同于商人的各类企业、公司、合作社等置于第五编劳动中,传统上由民法典规定的一般私法与商法典规定的特别私法依然有一定距离,以保障法律适用的灵活与准确。优点有二:一方面,不至于使第一编第2题法人被如此多的内容充塞(事实上,从第五编劳动的内容观之,关于各类商事主体的规定占了大量篇幅,其最初的编名“企业与劳动”由此可见更为贴切)以至于与第1题自然人比例显著失调;另一方面,将这些作为经济活动之工具的各类商事主体与经济活动的另一要素劳动力放在一起亦更显贴切,足以支撑独立一编。由此可见,实行民商合一的路径多元,如果说典型的商事合同可以直接插入在债法的合同法部分,商人(商主体)如何安排,还值得认真思考。

我国《民法总则》以营利性为标准将法人划分为营利法人与非营利法人并且制订了相当繁复的规则,然而这些规则(尤其是关于营利法人的)许多是公司法部分内容的“节录”,可适用性成疑。且我国现行的企业组织法依据不同的标准,不仅有《公司法》,还有三资企业的立法、《全民所有制工业企业法》《乡村集体所有制企业条例》《私营企业暂行条例》等,可以说营利法人或者企业法人均有相应的特别私法可资适用。*关于民法总则采取的法人分类及由此带来的问题的详细论述,参见张谷:《管制还是自治,的确是个问题——对〈民法总则(草案)〉“法人”章的评论》,《交大法学》2016年第4期,第70页。总之,《民法总则》的可适用性进一步成疑,不无改进余地。当我们在说民商合一的时候,其实是在说,之前将商人作为一个独立的阶层划分出来,配以特殊的规则和审判机构的做法已不合时宜。如果说,来自中世纪商人法(lex mercatoria)存在的理由是这一群特殊的人需要特别简便迅捷的程序来保障其交易的话,可以说,这个理由在工业化乃至信息化和登记电子化的社会以及“大众创业,万众创新”的背景下,已不足以构成支撑一个独立的商法部门的正当化理由。“但现在所谓商人这个特殊的阶层已不存在,甚至特殊的商行为也失去其纯粹性。像票据制度、保险制度已普及于社会生活的各个方面,为全社会的人所利用与参与”。*谢怀栻:《大陆法国家民法典研究:第四节 瑞士民法典》,《外国法译评》1995年第2期,第7页。尽管如此,作为人们参与此类活动之工具的各种企业、公司等商法人,与一般的法人(尤其是公法人)之间仍有区别,应当如何分别进行法律上的规范,依然有检讨的余地,而《意大利民法典》将这两部分分置于第一编和第五编的做法具有一定的参考价值。

《意大利民法典》的六编制结构体例在很大程度上超越了作为其“蓝本”的法、德民法典,也超越了1865年《意大利民法典》(因为颁布于意大利统一之后,又被称为“统一民法典”)的既定框架,大胆创新,走出了一条自己的路。可见,通过缜密分析本国传统与时代精神,是可以设计出一个张扬人文主义传统,符合新时代精神的法典结构,这样的创新意味着对学习的蓝本和本国法制传统的突破。我们所处的21世纪较之德、法民法典制订的19世纪更加遥远,如何借鉴并超越它们,《意大利民法典》可谓榜样。