重庆庙嘴巴文化墓地的发现与认识

(重庆市文化遗产研究院,重庆 400013)

1 墓地发现与概况

北碚区位于重庆市主城区北部,嘉陵江下游段从西北向东南流过。境内由低山槽、山麓裸丘、浅丘和沿江河谷构成,缙云山、中梁山南北向横跨区境。庙嘴墓地位于北碚区东阳街道黄桷社区,地处嘉陵江左岸一级台地。台地北面为浅丘坡地,东靠中梁山脉,嘉陵江自西北向东南向沿台地流过,江对面为北碚城区。庙嘴墓地位于台地东南,海拔高程205 m,高出江面32 m,西南距嘉陵江江面约300 m。

2010年,庙嘴墓地在当地还建房建设过程中被发现。重庆市文化遗产研究院对该墓地进行了抢救性考古发掘,清理长方形竖穴土坑墓17座。墓葬位于深挖后地基坑底,原生地层关系遭到破坏,墓葬现存墓圹较浅,大部分墓葬葬具及墓主人骨腐烂无存。

1.1 墓向与分布

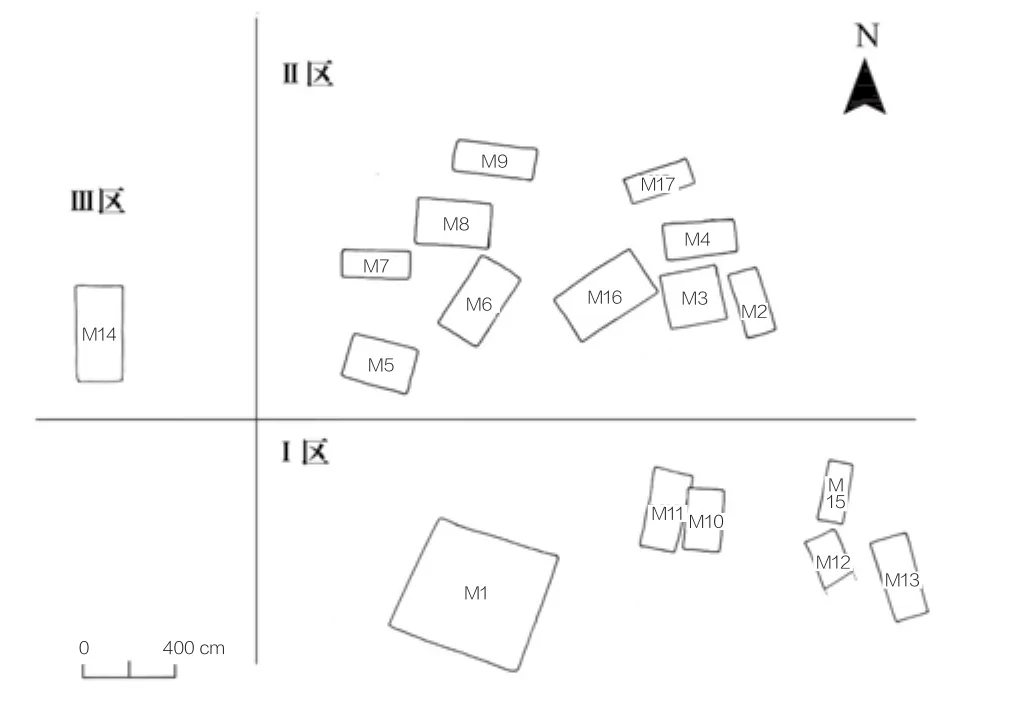

墓向绝大部分朝嘉陵江,以南、西向为主,个别墓葬朝向北、东及西南,这与嘉陵江从西北向东南沿台地流过相关。以墓葬方向大致可分为3类:一类为南北向,包括M2、M10~M15这7座墓葬;一类为东西向,包括M1、M3~M5、M7~M9、M17这8座墓葬;余为介于两个方向间的墓葬,包括M6、M16这2座。以分布密集情况可划分3个小区:Ⅰ区包括M1、M10~M13、M15这6座墓葬;Ⅱ区包括M2~M9、M16、M17这10座墓葬;Ⅲ区仅有M14。Ⅰ区、Ⅲ区墓葬以南北向为主,Ⅱ区以东西向为主。墓葬分布总体有序,略有分散但又各自集中,各墓区的墓向大体统一(图1)。

图1 庙嘴墓地墓葬分区图(来源:作者自绘)

1.2 葬具与葬式

除M1外,其余墓葬葬具均腐烂无存。M1有“Ⅱ”形木椁,可能为一椁四棺,椁内外涂抹厚约0.05 m的青膏泥,椁底板东西两端各有枕木沟一条。M5见“Ⅱ”形木椁痕,或为一棺一椁。M1、M3、M6、M8、M10、M11、M13、M14、M16的9座墓葬有熟土二层台,M17系生土二层台。除M1、M5外,其余大部分墓葬应为单棺墓。墓葬人骨皆不存,根据墓葬形制来看,埋葬方式以单人葬为主,M1为合葬墓。

1.3 随葬品

每墓皆有随葬品。M12出土2件,其南端因施工破坏不存,随葬品实际数量不详。其余墓葬随葬品5~16件不等。陶器在墓葬中均占主要比重,约半数墓葬有铜、铁器随葬,近三分之一的墓葬铜器、铁器伴出。约四分之一的墓葬随葬半两铜钱,以钱径分为大、小半两,多与铜、铁器伴出。陶器以釜、豆、罐为常见组合,亦见釜、罐,豆、罐,壶、釜、罐,釜、豆、罐、鍪,釜、鍪,釜、钵等组合。铜器包括兵器、工具、装饰件等,各类别数量相若。铜兵器有双弓耳矛和带格柳叶形剑,以矛2件为多,两者不同出,也不与铜工具、铜装饰、铜印章等伴出。铜工具有削、刀、勺等,装饰件有带钩、铜环等。铁器以铁削为多,铁釜、残铁器少见。

1.4 分期与年代

庙嘴墓地有墓葬打破关系一组,即M10打破M11。从平面形状看,M11较M10更显长,以长宽比值反映,M10为1.69,M11为2.19。根据这一打破关系,以墓葬平面形状来分类讨论墓葬分期。通过梳理这批墓葬,长宽比值在1.08~2.65,M12因南端不存不统计。

比值为2.13~2.65的墓葬,平面形状呈略狭长的长方形,称之为窄长方形墓,包括M2、M4、M7、M9、M11、M13~M15、M17等9座,如M11长3.5 m、宽1.55~1.65 m;比值为1.46~1.83的墓葬,平面形状较前类明显偏宽,称之为宽长方形墓,包括M5、M6、M8、M10、M16这5座,如M10长2.75 m、宽1.63 m;比值接近于1的墓葬,长宽相若,称之为方形墓,包括M1、M3这2座,如M1长5.75 m、宽5.15 m。

窄长方形墓铜器随葬密度高于其他两类,铜兵器不见于其他两类墓葬,如铜矛见于M11和M13、铜剑仅见于M14。窄长方形墓与宽长方形墓的陶器组合多见釜、罐、豆和罐、豆组合,方形墓陶器组合为壶、罐、釜和釜、罐,不见陶豆。宽长方形墓里出土的陶鍪在窄长方形墓里不见。陶釜贯穿于3类墓葬,窄长方形墓均为卷沿束颈球腹;宽长方形墓更多为折肩陶釜,少见前者形态;方形墓则均为折肩陶釜。 综述,庙嘴墓地的窄长方形墓、宽长方形墓、方形墓依次代表了墓地发展的3个阶段。

各期墓葬都有铁器出土,共计9座墓葬随葬,说明铁器开始较为广泛地使用。庙嘴墓地处于嘉陵江下游,位于峡江地区西部,从已有考古资料看,重庆西部地区广泛使用铁器应在秦代前后[1]。前两期墓葬均有矮柄陶豆,形态与罗家坝BbⅤ(M51:9)[2]296式陶豆相近。总体来看,第一二两期墓葬在战国晚期至西汉初,鉴于前两期墓葬器物面貌变化不大,如陶豆、陶釜等,其年代应较为接近,可推测第一期时代上限不早于秦灭巴蜀,下限至秦初。第二期墓葬M8出有大半两,其时代大致在秦代至西汉初。第三期墓葬M1大量出现陶壶,见退化了的蒜头壶,钱币中的小半两M1:3-3,为吕后施行的八铢半两,始行年代在高后二年(公元前186年),将第三期年代定为西汉前期应无问题。

1.5 文化因素

庙嘴墓地以巴文化因素为主,另有少量楚、秦及中原汉文化因素,当是一处巴文化墓地。陶釜贯穿于墓地各期,釜、豆、罐,釜、罐,豆、罐是墓地常见的陶器组合,柳叶形青铜剑、双弓耳铜矛是巴人墓地典型的铜兵器。墓地M1青膏泥涂抹椁的现象应是受楚墓的影响,秦半两以及第三期随葬品陶壶的多件出现,包括退化了的蒜头壶,则为秦、中原汉文化因素。

2 讨论与认识

庙嘴墓地上游有四川广元昭化宝轮院船棺葬、宣汉罗家坝东周墓葬,下游出嘉陵江接重庆巴县冬笋坝墓群、涪陵小田溪墓群、云阳李家坝巴人墓地、开县余家坝墓地等巴文化墓葬,庙嘴墓地在墓葬制度内容上与之有共性也有差异,如墓葬形制、随葬品、文化因素等方面,本文旨在讨论这些共性与差异及其发生原因,深化庙嘴墓地文化性质。

2.1 巴县冬笋坝墓群、广元昭化宝轮院船棺葬墓群

宝轮院船棺葬除M16为汉初的长方形土圹墓外,余皆为狭窄坑船棺葬[3]。其墓葬分布呈3排排列,墓向统一临江,与冬笋坝墓群相似。庙嘴墓地与宝轮院船棺葬,从形制和随葬品方面均有不小差异,这应是族属不同导致,也有时代上的错位。冬笋坝墓群的墓葬形制呈现出由船棺演化发展的趋势,如战国末期的船棺M41~M43、M49~M50,墓坑狭窄,比值在4~5之间,至汉初仍有不少墓葬为比值大于2的窄长方形墓[4]①实行长方形土坑墓人群的巴人在西迁过程中,促进了船棺葬的衰落,以致消失。本文采取这一观点。。冬笋坝墓群的船棺葬有铁器出土,时代在战国末期,如M49出土铁刀、M50出土铁斧等工具。庙嘴墓地与之时代相近,在葬制上的差异,应该是主体族属不同所致。关于船棺葬,学界学者根据考古发现材料认为其为蜀地固有的葬俗[5]②白九江、邹后曦在《重庆地区东周至汉初墓葬初论》中认为船棺葬是开明蜀人墓葬。方刚、张健文在《关于晚期巴文化研究的几点思考》中认为船棺葬是蜀人创造并沿用的葬俗。黄尚明:《关于川渝地区船棺葬的族属问题》,《四川文物》2005年第3期,49~51页,作者认为船棺葬还是蜀人固有葬俗。,从庙嘴墓地的情况来看,这种源自于蜀地的葬俗并没有沿长江、嘉陵江进入庙嘴地区。

2.2 宣汉罗家坝遗址东周墓葬

从文献来看,宣汉地区在春秋战国时属嘉陵江流域活动的板楯蛮一支賨人活动范围,《华阳国志·巴志》载:“阆中有渝水,賨民多居水左右”。罗家坝遗址东周墓葬属賨人先民,学界认识基本一致。

庙嘴墓地时代在战国晚期至西汉前期,与罗家坝东周墓葬4期6段、5期7段、6期8段时代有所重合。两者随葬品均以釜、豆、圜底罐为大宗,两者不乏器形相近的例子,如庙嘴陶豆M16:8与罗家坝M51:9、M53:4[2]228,233,庙嘴墓地陶釜在罗家坝部分称为圜底罐、高领罐,亦有相近的形态,这主要应是时代有所重合的原因。在墓葬形制方面,庙嘴墓地呈现窄长方形墓、宽长方形墓、方形墓的演变,与罗家坝迥然相异。梳理罗家坝战国晚期至西汉中期的23座墓葬发现,其长宽比值仅少量墓葬与庙嘴的第一期墓葬相若,如M29、M51,而西汉中期墓葬M32则为4,其规模最大的方形墓葬M33时代为春秋晚期至战国早期。除此之外,罗家坝墓葬普遍无二层台结构,是由狭长型土坑墓决定的。由此可见,罗家坝东周墓葬狭长型土坑墓是其葬俗的主要特征之一,或为船棺葬发展而来。庙嘴墓地与之相异的墓葬结构,应是族属与之不同。

2.3 涪陵小田溪墓群

庙嘴墓地与02小田溪A组墓葬[6]③简报将小田溪墓群2002年考古发掘的M13、M14、M16~M20分为A组墓葬,本文以“02小田溪A组墓葬”代之。呈现较为相同的面貌,如庙嘴墓地随葬品陶器比重大,铜器比重低。两者随葬品数量相若,少者3件,多者10余件。陶器组合上同样以圜底釡、罐、豆为多。在铜器上,不乏在02小田溪墓群发现器物形态极为相近的例子,如双弓耳矛、铜勺、铜削、带钩等器物。在墓葬形制方面,庙嘴墓地窄长方形墓与02小田溪A组墓葬相近,比值集中在2~3之间。葬具均为单棺墓居多,也有一棺一椁以及合葬墓。

两者也有差异,如规格上庙嘴墓地低于小田溪墓群,这也导致了在较大型墓葬中随葬品数量和种类上不及后者,如庙嘴墓地M14与小田溪M10、庙嘴墓地M1与02小田溪M12。另外,小田溪墓群的楚文化因素表现更多,这应是两者所处地域所致。庙嘴墓地位于嘉陵江下游,江州北部,不及“江州以东,其人半楚”现象,不是巴楚战争的频繁发生地。

总体而言,庙嘴墓地在墓葬形制、随葬品、葬具方面与小田溪墓群小型墓葬面貌相近,或与巴人西迁相关,文献记载,“巴子时虽都江州,或治垫江,或治平都,后治阆中”,在地缘关系上,庙嘴墓地南近江州、北近垫江。

2.4 云阳李家坝巴人墓地、开县余家坝墓地

庙嘴墓地墓葬数量远不及余家坝和李家坝,在墓葬形制、随葬品数量种类方面亦不及两者丰富,但庙嘴墓地在这两方面与其有相近的面貌,如“Ⅱ”形木椁、熟土二层台、柳叶形剑、矛、青膏泥涂抹等。在差异方面,庙嘴墓地没有出现戈、鉞这种常见的巴文化兵器,没有李家坝墓地中的人牲、人殉现象,这是墓地等级低于两者的原因。在文化因素方面,庙嘴墓地陶器以釜、罐、豆为多,其他文化因素表现较少,如在个别墓葬出现青膏泥涂抹、中原的蒜头壶等现象。在墓葬分布方面,庙嘴墓地与余家坝墓地有一些共性。余家坝墓葬可划分为4个相对独立的墓区,每区约30座。墓葬方向不一致,总体分为东北—西南、东南—西北以及少部分介于两者间[7]。庙嘴墓地墓葬分布呈略有分散的各自集中面貌,墓向分为南—北、东—西及少部分介于两者间,墓区内墓向大体统一。

李家坝巴人墓葬时代从春秋晚期到秦汉初,余家坝墓地时代在战国中期至西汉初,庙嘴墓地时代则在战国晚期至西汉前期,三者相近之处。它们表现出巴、蜀、楚、秦等多文化因素杂糅的文化面貌,这与所处特定的历史背景相关,庙嘴墓地文化因素杂糅的差异,是由所处流域不同导致。文献记载,秦灭巴推行郡县制的同时,仍保留了各部族酋长,实行“土流并治”的羁縻政策。秦置巴郡初治阆中后,楚曾一度攻占至垫江(今合川),秦为夺楚所占枳以东盐泉,巴郡治南下至江州,筑城备战伐楚。公元前277年,秦蜀郡张若又率秦军沿江东下伐楚,楚人势力完全退出峡江地区[8]。庙嘴墓地地处嘉陵江下游,近巴郡治江州,墓地表现出的中原、楚文化因素与巴文化共存与文献记载符合。与余家坝墓地、李家坝巴人墓葬相比,庙嘴墓地楚文化因素并没有前两者丰富,这是由于地域不同所致。《华阳国志·巴志》载:“江州以东, 滨江山险,其人半楚。”从文献看,枳以东,在相当一段时间被楚人占据,巴楚混居,这也是同处彭溪河的李家坝、余家坝楚文化更为丰富的原因。

3 小结

庙嘴墓地是一处小型墓地,其中不乏较为大型的墓葬,但其规格不高。墓葬分布略有分散又各自集中,墓区内墓向大体统一。时代为战国晚期秦灭巴蜀后至西汉前期,墓地呈现出窄长方形、宽长方形、方形墓的发展变化趋势。

《华阳国志·巴志》记载:“其属有濮、賨、苴、共、奴、獽、夷、蜒之蛮”,其中苴人在广元,宝轮院船棺葬学者认为系苴人墓葬形制[9]。賨在渠县,“賨人居渝水左右”,渝水即巴渝水,系渠江支流,罗家坝东周墓葬属賨人先民。庙嘴墓地与嘉陵江上游的罗家坝遗址东周墓葬、长江上游的巴县冬笋坝墓群族属不同,而与涪陵小田溪墓群的小型墓葬更为接近,或与巴人西迁有关,至于属巴之何属,本文不妄测。

庙嘴墓地是以巴文化为主导,以少量秦、楚、汉文化因素杂糅的文化面貌。其秦、楚文化因素并不丰富,一方面是因该地区未被楚人长期占据,并未达到“江州以东,楚人近半”的巴楚混居局面;另一方面也与秦对巴地采取羁縻策略有关,其“以巴氏为蛮夷君长”。庙嘴墓地在西汉初期出现的中原文化因素器物,反映了从战国晚期至西汉,嘉陵江流域巴文化在中原秦汉政权大一统进程中,走上逐渐汉化、融入汉文化圈的进程。