祁连山地不同退耕还林模式生态效应的分析

张应丰

(青海省林业工程咨询中心,西宁 810007)

祁连山地位于青海省东北部,地处黄土高原向青藏高原过渡地带,生态位置重要、生态环境脆弱,是国家重点生态功能区和生态建设区[1]。治理恢复黄土丘陵区坡耕地水土侵蚀的根本举措是退耕还林,白桦(Betulaplatyphyllasuk.)和青海云杉(Piceacrassifoliakom.)是祁连山地退耕还林的优选乡土树种。研究祁连山地不同退耕还林模式的生态系统服务功能,对于指导区域生态环境建设及其效益评价具有重要的理论和现实意义。

1 内容和方法

1.1 研究区概况

青海省祁连山地处于37°21′—39°52′N,98°52′—101°04′E间,海拔1 650~4 898 m,地貌以山地为主,属于高原半干旱大陆性气候,具有高寒旱的特点,多年平均气温0.3~7.9 ℃、降水量287.4~412.7 mm(集中在6—9月)、蒸发量1 312.5~1807.2 mm,以栗钙土为主。祁连山地水土流失比较严重,是退耕还林的集中分布区,主要乔木造林树种有青海云杉、桦树、祁连圆柏,主要灌木造林树种有沙棘、柠条、高山柳等,随着退耕还林工程的实施,祁连山地水土流失状况有所控制和好转。

1.2 试验内容

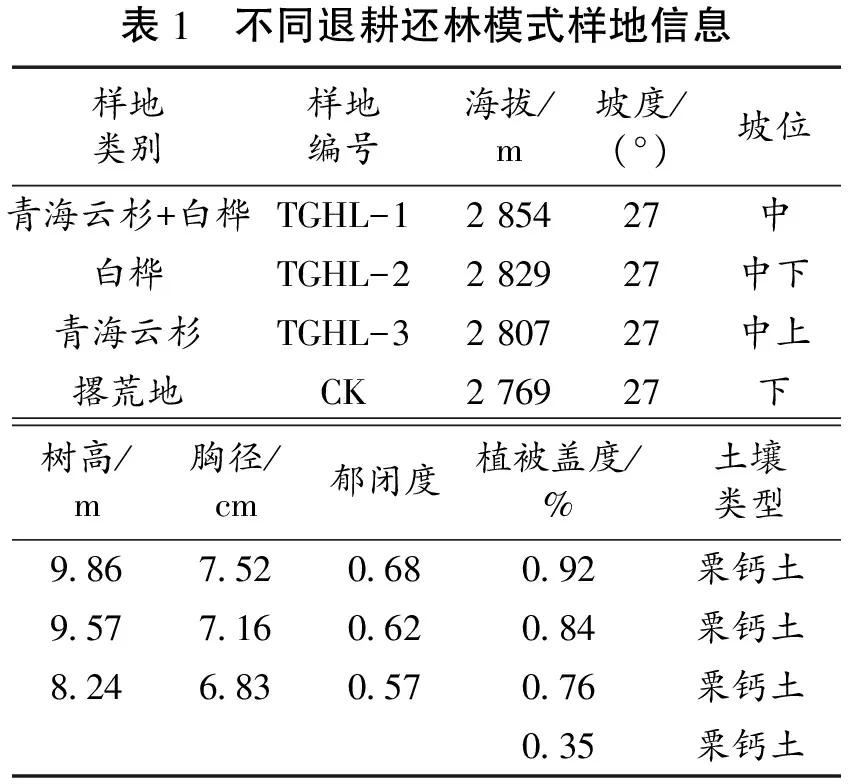

以2000年实施退耕还林且规模面积较大的祁连县默勒镇为研究对象,以还乔木林为主,主要模式有青海云杉、白桦纯林,及青海云杉+白桦混交林(带状混交,5云5桦)3种,样地信息详见表1。前一年水平鱼鳞坑整地,2 a实生苗春季造林,造林规格2 m×3 m,造林密度1 668株/hm2,以同期撂荒地为对照。

表1 不同退耕还林模式样地信息样地类别样地编号海拔/m坡度/(°)坡位青海云杉+白桦TGHL-12 85427中白桦TGHL-22 82927中下青海云杉TGHL-32 80727中上撂荒地CK2 76927下树高/m胸径/cm郁闭度植被盖度/%土壤类型9.867.520.680.92栗钙土9.577.160.620.84栗钙土8.246.830.570.76栗钙土0.35栗钙土

1.3 试验设计和方法

采用单因素随机区组设计,通过野外采样、定点观测和室内外实验,分析不同退耕还林模式生态功能效应。遵循代表性、可达性原则,按照20 m×20 m布设样地。①选择2017年9月上旬一个天气晴朗日子,同步测定下午14:00不同植被类型负氧离子数量及其寿命长短,每次3个重复,取平均值。②同天同步测定日间不同植被类型林下土壤地表温度,08:00—18:00每隔2 h测1次,每次3个重复,取平均值。③样地中蛇形法采集土样;按照0~19 cm,20~39 cm,40~60 cm 3个层次采集土壤剖面环刀样(100 cm3);各层混合均匀后取综合样,进行理化指标测定分析。

投影法观察植被盖度,测高仪测定树高,卷尺测定胸径,环刀法测量容重和孔隙度,重铬酸钾法测定土壤有机质,曲管地温表法测定土壤温度,便携式负氧离子快速测定仪测定负氧离子数量及寿命,便携式PM2.5快速测定仪测定PM2.5含量,3次重复,取平均值[2]

2 结果与分析

2.1 净化大气效应

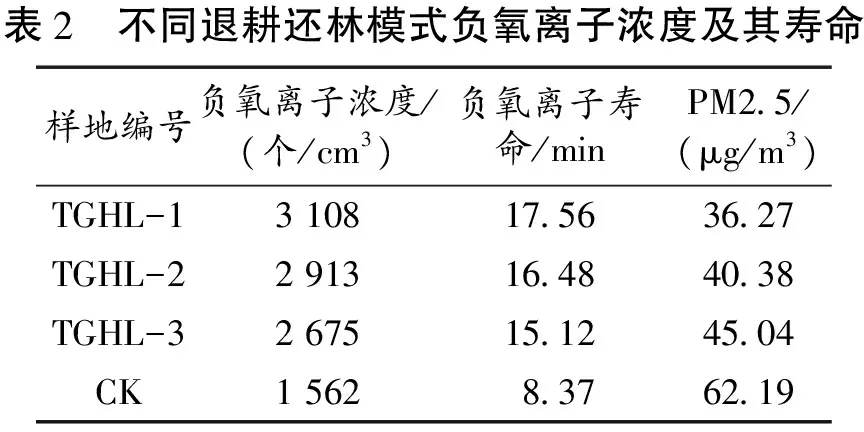

由表2可知相同退耕还林年限的青海云杉、白桦、青海云杉+白桦林负氧离子浓度分别是对照撂荒地的1.71~1.99倍,平均1.86倍;负氧离子寿命分别是撂荒地的1.81~2.10倍,平均1.96倍;PM2.5浓度分别是撂荒地的0.58~0.72倍,平均0.65倍;负氧离子浓度及其寿命由高到低顺序为:青海云杉+白桦>白桦>青海云杉>撂荒地,PM2.5浓度由高到低顺序为:撂荒地>青海云杉>白桦>青海云杉+白桦。

表2 不同退耕还林模式负氧离子浓度及其寿命样地编号负氧离子浓度/(个/cm3)负氧离子寿命/minPM2.5/(μg/m3)TGHL-13 10817.5636.27TGHL-22 91316.4840.38TGHL-32 67515.1245.04CK1 5628.3762.19

由表2知不同退耕还林模式生长状况与森林生态系统净化大气功能正向相关,针阔混交林较阔叶林、针叶林的树冠较大、树高较高、枝繁叶茂,在自然界高气压、多辐射、强雷电冲击下的放电量较多,形成的小粒径空气负氧离子不仅数量多而且保存寿命也长,能有效吸附降解空气中的有害气体及颗粒污染物[3]。阔叶林相比针叶林叶面积较大,有效光合速率较大,释放的负氧离子就多一些,而对照撂荒地最少。

2.2 改良土壤效应

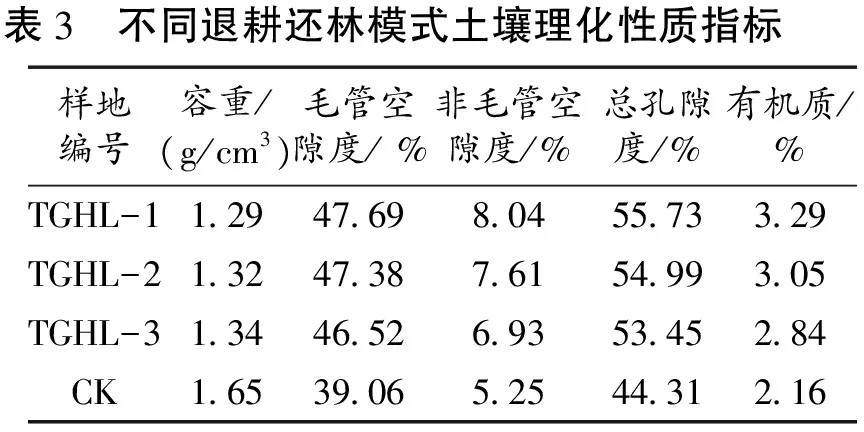

由表3知,相同退耕还林年限的青海云杉、白桦、青海云杉+白桦林土壤容重分别是对照撂荒地的0.78~0.81倍,平均为0.80倍;总孔隙度分别是撂荒地的1.21~1.26倍,平均1.24倍;非毛管孔隙度分别是对照撂荒地的1.32~1.53倍,平均1.43倍;有机质含量分别是对照撂荒地的1.31~1.52倍,平均1.42倍,改良土壤效应由高到低顺序为:青海云杉+白桦>白桦>青海云杉>撂荒地。

表3 不同退耕还林模式土壤理化性质指标样地编号容重/(g/cm3)毛管空隙度/ %非毛管空隙度/%总孔隙度/%有机质/%TGHL-11.29 47.69 8.04 55.73 3.29TGHL-21.32 47.387.6154.99 3.05 TGHL-31.34 46.526.9353.45 2.84CK1.6539.065.25 44.31 2.16

土壤是由固体土粒和粒间孔隙组成的复杂多孔体,植被与土壤耦合效应使得土壤特性的时空变异性明显[4]。植被根系的缠绕固结作用巩固了土壤的多孔式结构,枯落物层的覆盖保护作用避免了遭受雨滴击溅而导致的水土流失。容重的减少意味着孔隙度的增加,改善了土壤的渗透性和蓄水性,利于植被养分的调节和植物根系的伸展[5]。总孔隙度的增加尤其是决定土壤蓄水渗透效能的非毛管孔隙度的增加,地表径流将有效转化为地下径流。有机质是土壤水稳性团粒的主要胶结剂,直接来源于土壤中动植物残体、根系分泌物及枯落物的分解释放。植物正向演替促进了土壤团粒结构的形成,使得土壤表层有机质富集明显,保障了植被恢复重建的基础。

2.3 改善小气候效应

由表4知相同退耕还林年限的青海云杉、白桦、青海云杉+白桦林土壤表层日较差分别是对照撂荒地的0.95~0.97倍,平均为0.96倍;缓解日较差效应由高到低顺序为:青海云杉+白桦>白桦>青海云杉>撂荒地。

表4 不同退耕还林模式小气候效应℃样地编号不同时间的温度08:0010:0012:0014:0016:0018:00平均温度最高温度最低温度日较差TGHL-118.97 23.56 27.83 28.74 28.72 22.75 25.10 28.74 18.97 9.77 TGHL-220.10 25.77 28.52 29.93 27.64 20.04 25.33 29.93 20.10 9.83 TGHL-320.31 25.48 28.76 30.27 26.13 21.59 25.42 30.27 20.31 9.96CK20.62 27.21 30.82 30.89 25.28 18.49 25.55 30.89 20.62 10.27

退耕还林(草)增加了地面植被覆盖度和保护膜,削弱了空气下垫层土壤—植被—大气连续体的水热交换作用,使得局部近地层的能量分配发生了一定程度变化,形成局地微气候效应,缓解了日温极差变化,通过降低最高温度和减小日较差来实现,使日间升温缓慢、晚间降温缓慢[6]。植被恢复能明显改善局地小气候,促进生态环境的恢复与重建,小气候又能为植被恢复及其种类演替提供良好生境,缩短生态修复进程。

3 讨论

由于受试验条件、技术力量及监测手段等因素限制影响,本试验仅在局部范围内的有限样本和部分指标测定条件下,采用单因素随机区组设计,研究了相同退耕还林年限的森林生态系统服务功能效应,所得结论有一定程度的参考价值,但仍存在局限性。森林生态系统服务功能包含水、土、生、气等多方面内容,诸多因素间还存在着复杂相关性和随机耦合性,至今仍无法对森林生态系统每项服务功能进行从定性描述到定量测算的准确评判,为进一步研究森林生态系统服务功能的过程确定性、尺度效应性和时空差异性,需要进行长期的连续的全面定位观测[7]。退耕还林(草)工程是地处生态环境脆弱区的祁连山地生态恢复与重建的关键切入点和根本性措施,生态建设只有与生态修复有机结合起来,才能彻底扭转和改善区域生态环境恶化问题。本着先局部后区域、先重点后全局的思路,既要考虑国家对生态的需求,又要兼顾群众对利益的要求,坚持适地与适树相结合、保护与重建相结合、短期与长期相结合的原则,有效保护现有森林资源的同时,适度开展中幼林抚育和林中空地补植补栽,积极探索适合于祁连山地自然条件的造林模式及造林技术,合理配置乔灌草和网带片,以异龄混交复层林为终极演替发展目标,栽阔是缩短森林演替过程和提高林分稳定性的重要手段,而促针是快速恢复地带性顶极森林的可靠保证。