霓裳 才媛 阶层

——晚清出使日记中的西方女性(1866—1895)

董佳贝

晚清中国在隆隆枪炮声中被纳入近代国际秩序之后,1866年,清政府派出第一个出使西方的外交考察团;1876年,派出第一位驻外公使——驻英公使郭嵩焘,清朝派遣常驻使节由此开始。此后不久,经总理衙门上奏,规定驻外使节以日记的形式将“凡有关系交涉事件及各国风土人情”详细记载,定期报告*《申报》1879年1月3日,第5版。。从现存出使日记看,不仅公使有日记记录,如驻英公使郭嵩焘的《使西纪程》《伦敦与巴黎日记》、驻美公使崔国因的《出使美日秘日记》、驻德公使李凤苞的《使德日记》等,随同出使的参赞、翻译等也留下了丰富的日记资料,最典型的是先后八次出洋的张德彝所写的约二百万字的“述奇”系列日记。中外学界关于晚清出使日记的研究成果颇丰,主要集中在思想文化、比较文学以及国家形象等方面*主要专著如:尹德翔《东海西海之间:晚清使西日记中的文化观察、认证与选择》,北京:北京大学出版社,2009年;李华川《晚清一个外交官的文化历程》,北京:北京大学出版社,2004年;张治《异域与新学:晚清海外旅行写作研究》,北京:北京大学出版社,2014年。主要论文如:手代木有儿《晚清中西文明观的形成——以1870年代后期至90年代初期为中心》,《史林》2007年第4期;龚迎春《晚清驻德使节日记中反映的文化碰撞》,《学术研究》2010年第12期;辛德勇《从晚清北欧行记看中国人对北欧各国的认识》,《中华文史论丛》2013年第2期。,或是对某位外交人员某本出使日记进行个案剖析*赵金敏:《关于张德彝〈七述奇〉手稿》,《近代史研究》1985年第6期;朱维铮:《晚清的六种使西记》,《复旦学报》(社会科学版)1996年第1期。,也有一些从生活、文化风俗角度进行的探讨*梁景和、王峥:《中国近代早期国人眼中的欧美生活——以〈走向世界丛书〉为例》,《首都师范大学学报》(社会科学版)2012年第1期。。而与出使日记关系最为直接的外交主题的研究,具有代表性的成果主要是日本学者的一些相关研究*[日]冈本隆司、箱田惠子、青山治世:《出使时代の日记——清末の中国と外交》,名古屋:名古屋大学出版会,2014年。。

通过爬梳既有研究,可以清晰地看到,学界对出使日记中的女性、性别这一议题的关注度不高,没有相对集中的专门研究,只有一些分散的论述*钟叔河:《赛金花在柏林》,《鲁迅研究月刊》2002年第11期;林维红:《面对西方文化的中国女性:从〈曾纪泽日记〉看曾氏妇女在欧洲》,《浙江学刊》2007年第4期;林维红:《无言的女眷——曾纪泽日记女眷生活辑录》,《近代中国妇女史研究》2002年第10期。。因此,本文以晚清早期驻外外交人员的出使日记为主要研究对象,探讨其中对西方女性的观察。时间界定上,选取1866年至1895年这一时段。盖因1895年之后,中国所面临的外交形势发生变化,更为重要的是,驻外外交人员的结构也有重大改变和调整:甲午战争以后,对使臣的选任由之前的身份取向逐渐转变为专业取向,即更加注重职业技能、外语水平*李文杰:《中国近代外交官群体的形成(1861—1911)》,北京:生活·读书·新知三联书店,2017年,第271页。。研究文本方面,除了该时段驻外公使郭嵩焘、曾纪泽、张荫桓、崔国因等人的日记,也选取其他身份的外交人员如张德彝、斌椿、志刚等人的日记,进行细致的文献梳理。在此基础上,试图一窥深受儒家思想熏陶、西方知识有限的晚清驻外外交人员,在“万国身经奇世界”的新鲜经历不断冲刷之下,面对异域女性这个群体时,他们的关注点究竟聚焦何处?性别、阶层、中西、新旧等各类元素在日记中又是怎样交汇、碰撞的?其所思所想又是什么?

一、美与罪:异域的衣装时尚

在早期出使日记中,清朝驻外外交人员对异国女性注意颇多的方面,首先是她们的服饰。不同场合目所见、耳所闻,他们毫不吝惜笔墨地记录下西方妇女的衣装打扮与面貌身姿,并伴随着情感各异而又不失真实的感慨和喟叹。

根据日记所示,西方女性在娱乐场合,特别是化装舞会上极富视觉冲击力的奇装异服第一时间吸引了清朝外交官们的眼球。早在同治五年(1866),年轻的张德彝就在伦敦的一场化装舞会上见识到一场奇景:“男女数百人,皆易其本服”,“女子皆赤臂长裙,有白衣衬红花者,面擦白粉者,有涂白发形如老媪者,有扮如仙女者,亦有以墨点腮者”*张德彝:《航海述奇》,钟叔河主编:《走向世界丛书》,长沙:岳麓书社,2008年,第533页。。两年后,在巴黎的化装舞会上,张德彝还看见了“头束双髻,身着绸衫,手持纸扇,足登云履”*张德彝:《欧美环游记》,左步青、米江农点校,长沙:湖南人民出版社,1981年,第167页。装扮成中国女性模样的外国女子。郭嵩焘在任驻英公使期间,也参加过多场古装跳舞会,他写道:“有一女子冠锐头冠,高逾尺,询之则英国百余年前遗制也。又有一女子高冠切云,为异色十余叠,询之,法国主路易第四制为此冠式。”*郭嵩焘:《伦敦与巴黎日记》,钟叔河主编:《走向世界丛书》,长沙:岳麓书社,2008年,第582页。在见识广博的郭嵩焘看来,这些精致的英法古老时代的装束绝非一般跳舞会着装可比。当时欧美所盛行的化装舞会中女性争奇斗艳的装扮,为初来外洋的清朝外交官提供了炫目非常、难以忘怀的视觉刺激。

除了化装舞会的华服,当时西方女性中流行的袒装更是予清朝驻外外交人员以强烈的外在冲击和心理震撼。同治五年,清政府首个西方考察团的带队斌椿,初抵巴黎,见到姗姗前来的法国官员的夫人们,“无不长裾华服,珠宝耀目,皆袒臂及胸”*斌椿:《乘槎笔记》,谷及世校点,长沙:湖南人民出版社,1981年,第20页。。其后,抵达英国的斌椿入宫觐见女王,所见英国命妇也是“衣红绿杂色,袒肩臂及胸”*斌椿:《乘槎笔记》,第27页。。连一向在日记中甚少记录女性和女性着装的驻英公使郭嵩焘,在记述谒见英国女王维多利亚的场景时,也仔细描绘了白金汉宫里的袒装画面:“惟君主着长衣。余皆露两肩及胸背于外,而结束上衣于两乳垂处,紧约其腰,曳裙委地八九尺。”*郭嵩焘:《伦敦与巴黎日记》,第122页。作为郭嵩焘副手的副使刘锡鸿,描述在英国议会开幕式上的威尔士王妃“戴镂花钻石为额,绣甲,袒露两臂及胸背之半”;而“三公主绿衣姒,四公主碧阿他丽姒,绣甲袒臂”;“宦眷皆袒”*刘锡鸿:《英轺私记》,朱纯点校,长沙:湖南人民出版社,1981年,第60页。。

对此,清朝驻外外交官的态度大抵分为两种,一种开明如郭嵩焘,虽不能完全接受,但仍以一种理性而包容的精神将“袒装”解释为“此间妇人觐见之礼也”*郭嵩焘:《伦敦与巴黎日记》,第122页。,力图将赤裸女体及其背后所体现的西方女性身体文化,仍纳入传统“礼制”的大范畴之内。另外一种态度则以刘锡鸿为代表。这位反对洋务、抱持“以夏变夷”观念的士人,虽然也曾表示“西洋妇女以袒露胸背为至敬”,但是作为保守派代表的他,显然对袒装充满敌意和蔑视,例如他在日记里反复提及西方“凡妇女皆肉袒,不以男子挤拥为嫌”*刘锡鸿:《英轺私记》,第76页。。西方女性在此装束之下竟毫不避嫌,与男性发生亲密的肢体接触,实属大大的“逾礼”之举。受儒家意识形态的影响,这些男性认为,理想妇女应该是一个“向心型”的女性,她的闺阁是被隔离的,她的任务是“齐家”,因而理所当然地,她的身体应该是被掩蔽的、被保护的*正如曾纪泽在日记中谈及宴会礼仪时,坚持为了“男女远嫌”,中国公使眷属“只可间与西国女宾往来,不必与男宾通拜”,“不行握手之礼”,皆因“此一端,却系中国名教攸关”。《曾纪泽日记》(中册),刘志惠点校、辑注,长沙:岳麓书社,1998年,第804页。。正如儒家经典《礼记》中规定的“女子出门,必拥蔽其面”*《礼记正义》卷27《内则》,《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第1462页。。无论是思想、个性、行为还是外表,女性都不应该是外放的、暴露的、张扬的。但是,这种儒家永恒女性形象在面对一群袒胸露臂的异国女性时,瞬间被无情地粉碎了。

从早期出使日记中对西方女性着装的描绘,我们不难发现,清朝驻外外交人员在大肆记录各种服饰细节,发出惊叹的同时,也时不时会流露出几许不悦的情态。除了上述一部分外交官对于袒装的批评以外,针对西方妇女过于注重外表、竞逐时髦的风气,他们也表达了颇多负面的评价。张德彝曾以英、法女性为例,说:“外国女子衣冠,多爱时款,或七日一易妆,或半月一改式,各国率以法京为标准。”*张德彝:《欧美环游记》,第128页。然而,清朝外交人员所信服的儒家妇德理论,《新妇谱》《妇女必读书》等广为流行的女教书早已对妇女提出了这样的告诫:衣裳装扮以俭朴为美行,以奢华特异为失德。如“宁不及时,毋过时。要于净洁中,常存朴素之意,不失大家举止”*陆圻:《新妇谱》,张福清编著:《女诫》,北京:中央民族大学出版社,第100页。,以及“妇人衣服,宜安本分。富而奢侈,服饰犯分,大不可也”*唐彪:《妇女必读书》,张福清编著:《女诫》,第121页。。面对泰西女子醉心华服美饰的社会风习,早期出使日记主要是从耗费金钱和败坏道德两个方面予以批评和否定。

一方面,清朝外交官们普遍指摘欧洲,尤其是英、法两国妇女因讲求时装造成金钱的靡费,如:“英国法国仕宦男女之奢费,较他国显而易见”*张德彝:《随使英俄记》,钟叔河主编:《走向世界丛书》,长沙:岳麓书社,2008年,第803页。;“英俗太奢,妇女浪费,尤中国所无,衣裙一袭,动须银百余两,服之仅二次,即嫌不鲜,又换新制”*刘锡鸿:《英轺私记》,第315页。。更有一些贵妇人不惜为了舞会衣裳而一掷万金,如“侯爵拉夫人之衣,以钻石结成,其值三十五万元”;“侯爵满夫人之衣,以珍珠攒簇,其值二十四万元”*蔡钧:《出洋琐记》,钟叔河主编:《走向世界丛书》,长沙:岳麓书社,2017年,第26页。。这样奢靡地改换新装,活脱脱就是吕坤《闺戒》里所嘲讽的“今日首饰明日毁,改样衣裳换样穿,怎过饥荒年”的“摇乔妇”*吕坤:《闺戒》,张福清编著:《女诫》,第87页。。在明清女教思想里,正所谓“不良之妇,穿金戴银,不如贤女,荆钗布裙”*吕得胜:《女小儿语》,张福清编著:《女诫》,第55页。。深深认同此种理念的清朝驻外人士也坚持:服饰的奢与俭是区分女性品行的重要标准。

另一方面,清朝驻外外交官认为,就精心打扮的动机而言,大多无外乎于同性中争芳斗艳,以及博得异性的爱慕与追求,后一点尤为他们所抨击:“若鬓发超群,裙衫别致,必缓步街游,以供途人顾盼,斯亦诲淫之甚者矣。”*张德彝:《欧美环游记》,第195页。这些男性外交官犀利敏锐的目光穿透了层层叠叠的衣香鬓影,依然将关注核心落在了男女有别的焦点之上。他们深信,女子之道在于悠闲贞静,只有心不为耳目所变,迹不为中外所疑的女性,才可以“完坚白之节,成清洁之身”*吕坤:《闺范》,张福清编著:《女诫》,第63页。。那些“弄带掀唇、衔袖托腮”的外国女性,迟早会陷入不可自拔的淤泥污秽之中。女性由于过度追求这种外在的美,以及为了展示这种肤浅的美丽而频繁、长久地将自己暴露于公共世界,特别是男性带有赏玩意味的视线之内,无疑是将“美”变成了一种严重的“罪”——“罪”在对儒家“四德”之一“妇容”的扭曲和反叛式超越,对儒家所倡扬的妇女内敛型人格和身体取向的蔑视与背离。而这,是那些强调坚守区隔男女、礼分内外的外交官们所无法真正理解和认同的。

二、泰西女秀士:女性教育与才学

如上文所述,从出使日记来看,外表的妆饰是清代早期驻外外交人员对于外国女性投放注意力和好奇心最多的方面之一。除此以外,他们通过与欧美女性或是宫廷朝见,或是宴会舞会,或是私人拜访等各种公私交往,开始逐渐探寻在奇丽衣裙包裹之下异域女性的内里世界。体现在日记中,上至王室贵族、下至平民妇女的内在素养如教育状况、才学见识等都是清朝外交官予以详细记述和着力褒扬的。

对于初入异邦的清朝外交官来说,西方女性的教育普及率,“西人尚学问,男女一也”*郭嵩焘:《伦敦与巴黎日记》,第677页。的社会风气,令他们大为意外。驻美公使崔国因曾总结道:“欧洲读书,以英、德、法之国为盛。”美国也不例外,崔国因“见美国女孩皆挟书入学塾,询之官绅,则美国女子少时无不读书者”*崔国因:《出使美日秘日记》,刘发清、胡贯中点注,合肥:黄山书社,1988年,第127页。。张德彝在光绪三年(1877)至四年的日记中记录了英国女性的教育情况,如:“男有男师,女有女师。一切循规蹈矩,法律严明。凡生子女皆报官。乡官岁核户册,已届五岁者即令入塾,故英国男女无一不识字者,虽车夫匠役,每于工作暇时,鲜有不阅新闻纸而广闻见者。”*张德彝:《随使英俄记》,第539~540页。德国的情形也与英国类似:“布邦定例,民间幼孩,不论男女,自五岁起至十四岁止,入学读书。”根据日记中的记述,欧美女性自幼所受教育涵盖的学科范围十分广泛,包括语文、数学、历史、地理、法律、生物学等,而且还有专为女子设置的女红一类的工艺课程。除了公共教育体制,专意才艺培养的私教也大为盛行:“西人男女皆须学琴,故亦有琴师。其教法,按时刻论,每一点钟由六十芬呢至一二十马克。”*张德彝:《五述奇》,钟叔河主编:《走向世界丛书》,长沙:岳麓书社,2016年,第154页、359页。

在这样的教育体系和环境之下,诸多西方女性大都拥有一门或多门专长:“凡聪敏者各专一艺,有讲求格物者,有专心教务者,有由曲乐得显者,有自绘画著名者,有能多国语言文字者。其富家女子,更有入大学院以广其学问者。”大量出使日记都记载了通晓多国语言的女性,“无论官民,罕有不知他国一二种语言者”*张德彝:《五述奇》,第206页、241页。。其中,既有王族女子,如瑞典“王后与公主、王弟妃三人,皆能英法语”*张德彝:《航海述奇》,第564页。,俄国王妹高荑蒂“二八绝代姝也,能英法言。坐谈数语,妙绪环生”*张德彝:《随使英俄记》,第657页。,也有平民妇女,如“高恩者,合众国包斯顿人也。侨居法京,生有三女一子,大女名蕙丽,次女莉宜,三女蕃腻,子名卓智,不独艳美,兼且聪敏,各人皆通四五国语言”*张德彝:《欧美环游记》,第176~177页,俄国幼女丽丽“年八岁,举止庄雅,出言温和,能英、法、德、俄四国语,能诵能书”*张德彝:《随使英俄记》,第681页。,张德彝称赞这位敏慧的女孩为绝域之神童,也因此而深信“泰西各国,语言数种;凡国君文武及庶民男妇,皆以善谈三四国语言为能”*张德彝:《航海述奇》,第564页。的社会实情。

还有不少西方妇女在音乐方面也有所专擅。斌椿在汉堡拜访前天津税务司威立士,发现“其夫人姊妹皆善歌,能鼓琴”*斌椿:《乘槎笔记》,第35页。。志刚在巴黎结识了一位“手操洋琴,指法玲珑”的意大利妇人,向她请教西方乐理:“乐音本于人声,出于喉腭舌齿唇,定为宫、商、角、徵、羽。西乐若何?”妇人回答:“即阿、哀、衣、尤、乌也。”志刚由此赞叹“西国之妇女,明乐理如此”*志刚:《初使泰西记》,钟叔河主编:《走向世界丛书》,长沙:岳麓书社,2008年,第322页。。通晓音律的外国女性也时常对古老中华的音乐和戏曲发生浓厚兴趣。张德彝在比利时人家做客时,主人的母亲和姊妹均擅长歌艺,其姊还不断向清朝客人询问中国“音乐之工尺,歌曲之缘起,昆弋之腔调”,流露出称羡不已的神情*张德彝:《航海述奇》,第576页。。

除了才艺各有所长的女子,早期出使日记里还特别展现了一些学识广博、傲然可与男子比肩的女学人。如喀特尔夫人“年约四旬,通晓测算、格致诸学,亦伦敦妇女中之一秀士也”;“葛罗佛之夫人,年约六旬,亦以博学著名”*张德彝:《随使英俄记》,第563页、363页。。郭嵩焘日记中数次提及几位学贯中西、颇具见识的英国妇女,一位是对清朝法律略有研究的嘎尔得尔夫人:“嘎尔得尔,女士之以学问名者,每茶会,邀集知名士谈学问。兼通中国文理,尝言及见中国《大清律例》,义深词美,叹为尽善。”另外一位哈尔得夫人,曾和郭嵩焘深入探讨儒家孔孟思想、道家思想、佛教教义以及基督教教旨四者之间的异同。哈尔得夫人认为:“孟子之功不在孔子下,其言善启发人,然孔孟立言旨趣亦微有不同处。孔子言:‘未能事人,焉能事鬼?’‘未知生,焉知死?’直须寻个实落所在。非有实落,他便不说。孟子止管发明他的道理,尽许腾空说去。”*郭嵩焘:《伦敦与巴黎日记》,第611~612页、683页。此番议论,令翰林院出身、儒学造诣精深,著有《礼记质疑》《中庸质疑》的郭嵩焘惊叹之余不免感慨万千。他赞赏哈尔得夫人能发明圣贤微旨,对儒家思想的本质精髓之领悟深透,足以令一些饱读儒家经典的中华士人感到羞愧。在郭嵩焘之后继任驻英公使的曾纪泽,也曾于日记里谈到多位热爱并通晓中国文化的西方女性,并且和她们都有过深入的长谈。如光绪六年四月,“命妇卡尔德来谈良久,论孔孟之道良久,又论英人贩运鸦片以入中国,牟利而害人,仁者耻之”;光绪六年九月,偕日意格拜访马塞罗施太太,畅谈极久,马塞罗施太太为荷兰人,“嫁于俄,无夫无子,颇有产业,年高而以学问自娱者也。自称喜读华书,考究中华事实,然仍系俄人翻译之本”;光绪七年三月,“日意格陪徐狄德勾吉野太太来,谈极久,法妇人之考求中国学问者也”*曾纪泽:《曾纪泽日记》(中册),第983页、1023页、1064页。。

清朝驻外外交人员笔下的许多西方妇女不仅“读万卷书”,而且“行万里路”。在“泰西以游历地球为能”*崔国因:《出使美日秘日记》,第44页。,“无论男女,皆得邀游外国”*张德彝:《欧美环游记》,第550页。的整体社会风习之下,许多外国女性已经越出本乡本土本国的地理范围,以游历全球各地、饱览各国风俗民情为理想,足迹遍及欧洲、亚洲、美洲。同治五年,斌椿在荷兰结识一位动物园园官的夫人。这位夫人和其女儿都曾经游历过印度,所以对同为亚洲人的清朝官员并不感到陌生和隔膜。那名十五岁的女儿在外国客人面前表现得格外活泼大方,“无缩瑟态,亲导各屋遍观,且索照像”*斌椿:《乘槎笔记》,第34页。。随使西班牙的蔡钧记述一位年近古稀的西班牙贵族妇女,曾偕同女儿遍游欧美两洲、几十个国家。虽年事已高,但她仍“欣然有游中土之思,谓五大洲已历其四,中华为名胜之区,足迹不可不至”,并与蔡钧等人约定来年春日一游华夏。蔡钧对此感佩不已,赞赏道:“巾帼之俦,犹自忘年迈而有志。”*蔡钧:《出洋琐记》,第29页。而在美国,年轻女子“可随相识男子远游万里,为之父母者亦不少责”*张德彝:《欧美环游记》,第82页。。光绪十五年,驻美公使崔国因听闻有一名纽约女子启程作环球旅行,计划用七十五天游历全球*崔国因:《出使美日秘日记》,第44页。。张德彝称这些“不为雌伏而效雄飞”的女性为“雌而雄者”*张德彝:《欧美环游记》,第82页。。

早期出使日记中呈现的外国妇女的旅行生活,与同一时代的中国女性相比,有其类似之处,即主要是两种因素促成她们外出,一是以家内身份跟随父亲或丈夫的官位迁转,二是为享乐而旅行。只是,对于明清士大夫家庭的妇女来说,旅行虽然是极平常的事,但以空间幅度而论,绝大多数还是本地远足或是跨省的长途*[美]高彦颐:《闺塾师——明末清初江南的才女文化》,李志生译,南京:江苏人民出版社,2005年,第237页。,像欧美女性那样动辄进行外洋旅行的体验是非常罕见的,无论是从礼法规范还是自身认同的角度来说都不可想象,正如蔡钧所言:“远游如此,泰西风俗可知已。”*蔡钧:《出洋琐记》,第29页。

三、放大镜下的两极:上层女性与劳工妇女

早期驻外外交人员的日记中关于女性群体的叙述和刻写显然是不全面的,具有一定的局限,这种局限性尤为明显地体现在阶层差异上。日记书写者并没有将视野涵盖全部女性,他们最为感兴趣也是留下文字最多的,是该群体金字塔的顶端部分:隶属于统治集团的上层女性,如女王、王后、太后、总统夫人、公主等,以及一些在某方面具有影响力的精英妇女。其次才是金字塔的底部:劳工阶级的女性,如女佣、女招待、女工等等。

高居于顶端的王室女性或国家元首夫人是早期出使日记中记述较为集中、丰富的一个群体。同治五年,张德彝第一次随斌椿等人觐见英国的维多利亚女王。他对女王的第一印象是“年逾四旬,风姿不减”,“垂问殷恳,词气温和”*张德彝:《航海述奇》,第526页。。其后,抵达北欧王国瑞典,又有幸被瑞典太后约瑟芬娜召见。太后年约五旬,温恭和厚,对斌椿等人说:“中华人从无至此者,今得见华夏大人,同朝甚喜。”随后,在觐见瑞典国王卡尔十五世时,王妃路易莎主动提及自己曾读过斌椿的诗作:“使君在荷兰咏诗甚佳,前于新闻纸内得见佳句,敝国有光矣。”斌椿当场再为王妃咏绝句一首*斌椿:《乘槎笔记》,第39页、38页。。

如果说瑞典王妃和太后主要是以对中华人物和文化友善可亲的形象出现在日记中,那么,关于西班牙摄政太后的书写则不禁令人联想起经历和地位都与之十分相似的清廷的慈禧太后。光绪十三年,出使西班牙的张荫桓入宫觐见“摄政大君后”。当时,西班牙前国王阿方索十二世刚刚去世,现任国王阿方索十三世是个年甫周岁的婴儿,由太后玛利亚·克里斯蒂娜摄政。张荫桓笔下的摄政太后威严而优雅:“一中年妇墨缞端坐,案右后列女官数辈。”在当时民族主义高涨和殖民地抗争剧烈的局势之下,西班牙国势也已不复昔日之强盛,殖民地仅存古巴、菲律宾两处。因此,张荫桓亲见孤儿寡母主政艰难,深感“日后持服之诚、抚绥之难骤见”,同情不忍之心油然而生*张荫桓:《张荫桓日记》,任青、马忠文整理,上海:上海书店出版社,2004年,第163页。。三年后,继任西班牙公使的崔国因也称大君后“容止端庄,言语稳重而和蔼”。他特别提及摄政太后身居高位而无奢华之举:“宫中每年经费八兆必思打,合日银一百六十万元,合中国银一百四十万两。所有一切侍从、伺候人等、车马、火食,均在其中,可谓俭德。”崔国因盛赞这位外国女性是“有德之君”,“为一国所钦仰,殊可敬也”*崔国因:《出使美日秘日记》,第122页。。

除了王室女性,早期出使日记中还多次出现美国总统格兰特夫人的身影。光绪十二年,驻美公使张荫桓在纽约与格兰特夫人会面。在他的描述中,夫人虽“老病侵寻,犹期期以中国强盛为念,力劝速开铁路通火车,宜筹虑周远,控制邻国,持论宏通”。次年,双方又有过一次晤谈,“格夫人缕述欧洲风景,颇嘉俄罗斯之富强,视英、法蔑如也”*张荫桓:《张荫桓日记》,第22页、153页。。格兰特夫人因随夫游历中华的经历,以及与李鸿章夫妇之间的亲厚之谊,一直对中国抱有极大的好感和友善,并在中国强盛之途以及俄国国势等问题上表现出敏锐的政治洞察力。光绪十五年,张荫桓的继任崔国因眼中的夫人“年六十余矣,身不甚魁梧,而尚丰满,循循然是有德器之象,眼戴镜,或近视也”。格兰特夫人向他询问老友李鸿章“近日起居,并问傅相夫人及女公子近状”。第二年,崔国因又两次拜访格兰特夫人,谈话的主要内容都是围绕中国应加紧修筑铁路以防被野心勃勃的俄国人所辖制。格兰特夫人认为,“俄人待西比里亚铁路落成后,或请将高丽归俄人保护。允之,则得寸得尺;不允,则开衅端。俄之铁路已至中国地界,朝发夕至,斯时中国何以御之?为中国计,莫若赶造铁路,迎而拒之。庶不受俄人挟制,俄人亦不敢轻举妄动矣”。她还当场亲自绘图解说示意,“意甚挚”*崔国因:《出使美日秘日记》,第52页、52页、215页、109页。。崔国因深为格兰特夫人年事已高,却仍“兢兢以中国富强为意”的真诚关怀所触动,对其颇具远见卓识的政治见解和独到的国际战略眼光也钦佩不已。

此外,清朝驻外外交官们也对一些个性鲜明的外国上层女性有所记述。如郭嵩焘在光绪四年的日记里写道:某次使馆翻译官马格里(Macartney Halliday)告知,俄罗斯的贵族妇女利用特殊身份和出众的交际才能,充当本国密探,专门在伦敦王公贵族之间套取情报*郭嵩焘:《伦敦与巴黎日记》,第485页。。张荫桓曾见一美国妇人年过六十,仍“戎装乘马,控纵自如”。原来她是前总统格兰特的战友,其英武不凡的气度于“海外女云台宜首屈一指”。后在秘鲁参加茶会时,张荫桓又结识了厄瓜多尔前总统之女,“中年已寡,侨居于秘,闻在本国时曾统兵战陈,枪林炮雨之下驰骤如飞”,张荫桓极赞其为“奇女子”*张荫桓:《张荫桓日记》,第23页、302页。。

在早期出使日记中,清朝的驻外外交人员还将目光投射到妇女群体的底部——包括从事女佣、女工、女店员等职业的劳工阶级女性。众所周知,在19世纪现代化和工业化的浪潮中,工作领域中的男性在性别分工体系中有着明显的优势,而女性所从事的大多是报酬不高、技术难度较低的工作,并且有相当多的女性是家庭服务业的主力军。据研究,1861年,2/5的工作妇女在服务业工作,2/5的妇女在纺织业和成衣业就业*潘迎华:《19世纪英国现代化与女性》,杭州:浙江人民出版社,2005年,第56页。。总而言之,19世纪的女性是一支规模巨大的雇佣劳动队伍,用自己的血汗填塞着劳动力市场。

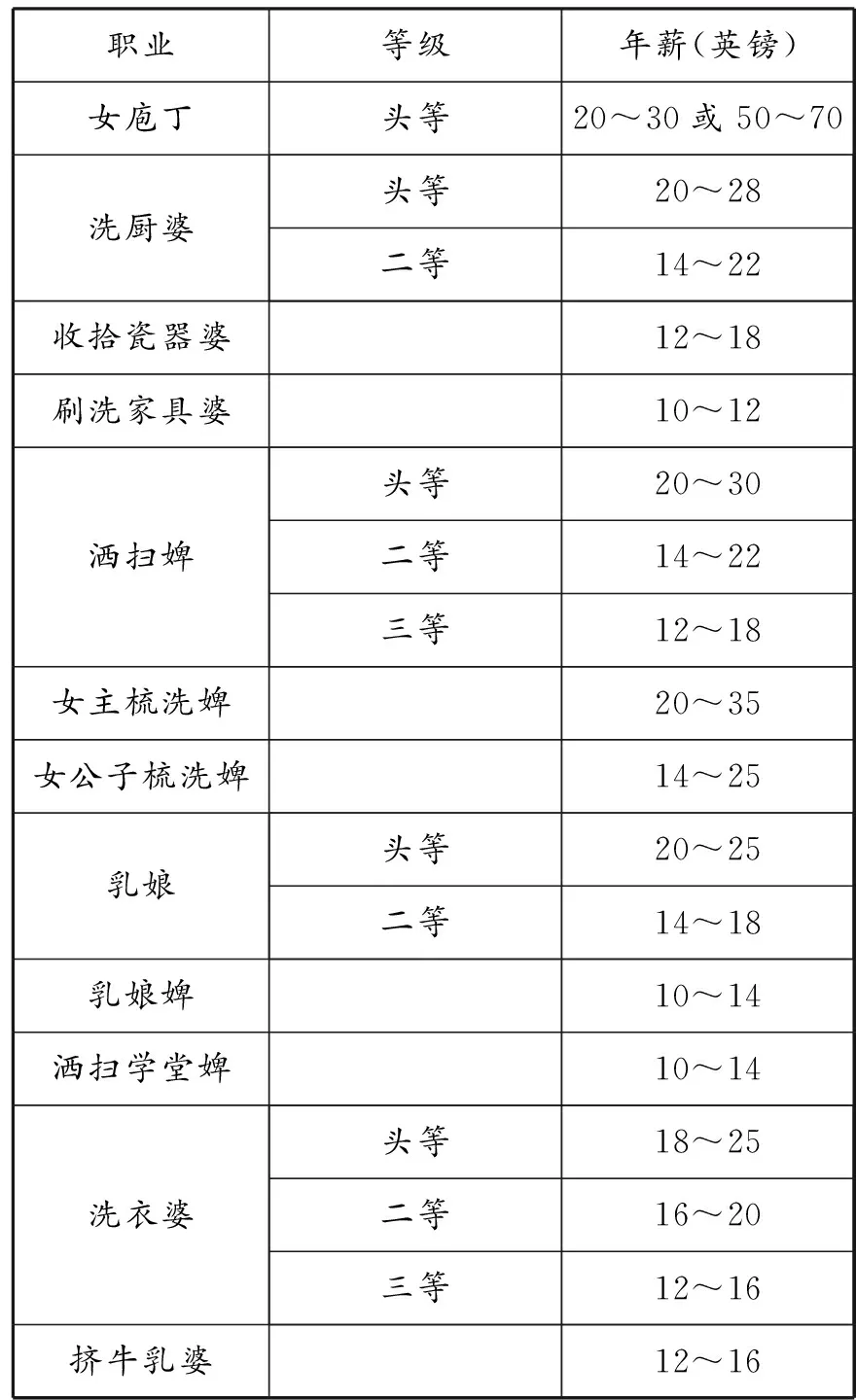

张德彝的《随使英俄记》和《五述奇》对欧洲,特别是英、德两国的劳工阶级妇女有详细入微的书写,对她们的职责、工资、待遇、言行举止等均予以记述和品评。在《随使英俄记》中,张

德彝详细列举了英国富贵人家女仆的各类名目和不同岗位,有服侍婢、伺候小姐婢、乳娘、怀抱娘、保姆、收拾卧房婆、洒扫婢、洗衣婆、刷洗厨灶婆、收置家伙婢、收洗生菜婢、蒸烙房婢、净擦灯烛婢、刷洗器皿婆、收拾小孩玩耍屋婢、收拾学房婢等等*张德彝:《随使英俄记》,第540页、541页。。不论是哪种岗位的女佣,每天的工作时间长,任务繁多,基本上是一种需要耗费大量体力和心神的职业。那么,如此一份令人身心俱疲的工作,其酬劳又如何呢?据张德彝的陈述,大约是以下的工资等级(表1):

表1 英国伦敦女佣年薪(1878年)

工资以外,女佣还会得到主人家配给的茶叶、糖、酒、洗衣钱、伙食费等*张德彝:《随使英俄记》,第572~573页。。此外,所有女佣的衣服均需自备,而男仆每年会定时得到工作服。研究者认为,19世纪后期,伦敦女佣的工

资要低于巴黎女佣的工资,但比北京女佣的工资要高4倍左右*邵义:《过去的钱值多少钱:细读19世纪北京人、巴黎人、伦敦人的经济生活》,上海:上海人民出版社,2010年,第120页。。对于这样的薪酬,清朝驻外外交人员的评论也是感叹“英国使用仆婢,其佣值之昂贵,较中国不只倍蓰”*张德彝:《随使英俄记》,第572页。。

出使日记中还记有在酒馆、咖啡馆任职的女招待员。英国女堂倌的月平均收入约合白银五两有余,在张德彝看来,这在中国算是比较不错的报酬了,但是以伦敦的生活水平衡量,却是“至苦者”*张德彝:《随使英俄记》,第449页。。不过,不少女堂倌时不时可以获得额外的收入。如1888年张德彝在柏林所见到的情形:“客既入座,女堂倌即群来献媚,或索资,或索酒,不一而足”;“女堂倌或见客系外人,或客心已迷,其酒价即随而倍增也”*张德彝:《五述奇》,第70页。。这些女招待或利用服务对象是较易欺哄的外国人,或故意卖弄美色和风情,从而索取小费、抬高酒价。

除了女堂倌,女工群体在出使日记中也有零星闪现。19世纪晚期任驻德参赞的张德彝发现“德京贫妇在外佣工者甚多”,如糖厂女工,“柏林城西稍南二百五十里,傍埃拉布河有村曰麻袋布者,有造糖厂,每年夏秋两季开工,入冬停止。故四方乡村妇女之贫苦者,皆于此时前往作工,半年后回也”;还有在洗衣铺务工的,“终日水洗铁熨,颇忙”*张德彝:《五述奇》,第443页、260页、350页。。同时期任驻美公使的张荫桓在智利街头看见“街车马车多女工执御”,这在当时的世界各国是独此一家的景象;而且智利妇女的工作范围十分广泛,“操工无所不有”,甚至包括一些男性的岗位*张荫桓:《张荫桓日记》,第323页。。

从清朝驻外外交人员的日记可以明显看出,在对以劳工阶级为代表的下层女性进行叙述时,时常不免含有一些负面色彩浓重的评价,一方面是针对她们缺乏教养的言行举止,同是在街道上遇见华人,“妇女则上等者目不斜视,间或倾头耳语;次等者,或掩口局局而笑,或论华人之面貌衣履;至其三等粗俗辈,则吃吃作笑声者多矣”。驻德使馆随员曾雇佣一名年近三旬的洋女仆,“方用数日,因其遗滴月经于楼板,肮脏不堪,逐去。再雇一名年逾五旬者,又因事繁劳累,自行辞去”。外国女佣卫生习惯不良、好逸恶劳的品行令清朝驻外外交人士大为头痛。另一方面,这些女性私生活的不检点之处也常在日记中被大加鞭挞。驻德使馆洋仆孟佗和其妻未婚私通;使馆人员陶森甲所雇洋女仆谢的娥,一日突然未婚产子。张德彝借此强烈谴责道:“处女生子,遍示馆中各人,忝不为耻,西域已化之大国皆如是乎?余至今疑之。”*张德彝:《五述奇》,第222页、405页、157页、298页。对于西方女性袒胸露臂的着装风俗,那些拥有开明思想的清朝外交官尚能从不同国家礼仪有别的层面予以一定程度的理解和接受,尽管态度是那么的勉强,而在面对一些西方劳工阶层妇女所呈现的开放的性观念、大胆的婚前性行为和较为复杂的两性关系时,清朝外交官们反应极为强烈,几乎无一例外地高高举起道德批判的旗帜,予以猛烈抨击。

四、结 语

清朝中期以后,在千年未有之变局的冲击下,传统中国的天下观和华夷观也遭到重创。第二次鸦片战争之后,清政府从形式上接受了近代西方的外交模式,向“有约各国”派驻外交官*李文杰:《中国近代外交官群体的形成(1861—1911)》,第528页。。这一外交官群体所留下的日记,有不少关于英、法、德、俄、美等国女性的记述,包括她们的衣装时尚、文化素养、能力见识、阶层差异等,不乏各类生动传神的细节描述。尽管日记中的这些内容不一定完全客观准确,也未必完整全面,但最为重要的是,日记作者们均是在欧洲工业革命、民主革命之后来到西方的第一批中国使者,作为外交官,“他们得以贴近观察欧美诸国的权力运作状况,得以连续俯瞰工业化世界的社会生活概况,得以经常接触具有不同影响力的政客、官僚、贵族、财阀以及学者、文士等等。中西社会文化的差异,又使他们的观察的敏感度,感受的对比度,较诸久客异域者更为强烈”*朱维铮:《晚清的六种使西记》,《复旦学报》(社会科学版)1996年第1期。。

当然,就不同的日记个体而言,日记作者在书写西方妇女时,还是有着非常鲜明的差异。郭嵩焘、曾纪泽、薛福成、李凤苞等人日记中,外国女性所占的比重较小,他们关心的焦点主要集中在欧美诸国的政治制度、科学技术、军事装备、社会经济等方面。相对来说,张德彝、张荫桓、崔国因等人的日记,则在西洋形势、政术等要端之外,对外国女性给予了相当分量的关注。不过,即使是这些相对较为留意妇女信息的外交官,也有比较明显的区别。例如,张荫桓重点记录的是那些颇具才学见识的女性和女政治家,而对底层妇女基本没有太多兴趣,至于女性的着装、容貌等细碎之事,更不在其着意关注范围之内。与之相反,一生八次出洋,写下八部“述奇”日记的张德彝,正如其在日记凡例中所述,“所叙琐事不嫌累牍连篇”,他对西方妇女的衣服装扮、待客礼仪、社会风俗、八卦新闻等无一不予以精细的刻写,而且上至王室贵族,下至民女仆妇、街头流莺,都被形诸文字。与二张相比,崔国因的日记较为“匀称”,兼取二人之侧重,用力相对平均。早期出使日记中的这些差异,应当是与书写者,即这些外交官的出身背景和所任职务不同有密切关系。

尽管不同的日记作者笔下的异国女性所占篇幅、描写侧重各有特点,就整体而言,早期出使日记中关于西方妇女的记述基本上都不免存在流于表层、肤浅的局限性。出使泰西的外交官在踏上异国土地时,看见的多是一个熟知世界的颠倒和一切崭新的秩序,在这样的视域下,他们的日记基本上是以“述奇”为基本出发点。带着“猎奇”的眼镜去发现和看待异域女性,就很难将她们当做一个平实的对象予以冷静描述,这也导致记述中的一些偏差,缺乏全面性和深刻性。

其次,在“转型时期之前,传统儒家的修身观念与圣贤君子的理想,基本上仍然维持比较稳定的地位”*王汎森:《思想是生活的一种方式:中国近代思想史的再思考》,台北:联经出版事业股份有限公司,2017年,第55页。,大部分外交官深受儒家文化熏染,固守着传统的社会性别伦理,在选择书写哪些女性、女性的哪些方面以及品评女性的标准时,都不由自主地努力将古老中国的那一系列以礼法和女德为内核的性别规范,套用在西方妇女身上。最明显的,就是用儒家理想化女性的“四德”模式——妇德、妇言、妇容、妇功,来刻画各种不同身份、阶层、职业的西方妇女,并以此进行价值评判。本应与中国深闺女性形成鲜明对照的西方妇女,在此统一模式之下,所呈现出来的形象显得单调、单薄,从总体上看,缺乏风采和生气。并且,日记书写者时常流露出中国礼法原则的强烈优越感,强调“中外风俗不同,女教尤甚”*章梫:《翰林院检讨章梫呈为代进女小学四卷》,戴礼:《女小学》,北京:京华印书局,1908年,第1a。,并不断提示男女有别、内外有别的中国传统价值观的意义所在。虽或记载一些言行、思想方面对中国女德制度权威形成悖逆与挑战的西方女性,这些作者总是流露出对跳脱框架、从身体到灵魂都自由自在的西方女性及其所代表的性别实践的深深恐惧。虽然有少数因历练洋务、思想较为开明的外交官,如“颂美西法”,“欲借镜西国以变神州旧法”*陈寅恪:《读吴其昌撰梁启超传书后》,《寒柳堂集》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第167页。的郭嵩焘,会在日记中赞誉西方社会女杰和女性历史人物,却并不意味着他们就接受了性别关系的新准则,他们的态度依然是慎重的、克制的以及有限度的。他们“称赞西方女性的英雄事迹,又往往用熟悉的女德概念去重写她们”*[美]季家珍:《历史宝筏:过去、西方与中国妇女问题》,杨可译,南京:江苏人民出版社,2011年,第71页。。

再次,这批最早代表中国看世界的外交人员所处的时代,正是西方女权运动再掀高潮的风云时代;他们所出使的英、法、美等国,正是女性以争取参政权为目标而开展各类声势浩大斗争的热土。这些当时当地与妇女自身关系最为密切和重要的世界大事,却在早期出使日记中或是根本没有提及,或是零星数语一笔带过。即使像曾纪泽,虽关注到了英国女性要求获得选举权这一问题,却严厉批评那些以群体力量争取自身权益的女性的行为相当过分:“英国敬重妇女,相习成俗,他国视之已为怪诧,而妇人犹以不得服官、不得入议院预闻国政为恨,甚矣,人心之难餍也。”*曾纪泽:《曾纪泽日记》(中册),第875页。这显然是在中国传统的妇人不预外事理念指导之下,对于新的性别秩序的严重排斥,也透露着一丝对男女平权会导致性别隔离消弭的隐忧。可以说包括外交官在内的晚清士大夫们,不仅面临着来自心灵秩序、政治秩序的危机*王建朗、黄克武主编:《两岸新编中国近代史·晚清卷(下)》,北京:社会科学文献出版社,2016年,第903页。,同样也切身感受到了现有社会性别秩序松动的巨大冲击。

沐浴在19世纪的余晖之中,身处传统礼教、儒家性别秩序与西方文明、西方性别伦理和实践相遭遇的前沿,晚清外交官在性别角色、性别观念、两性关系等问题上的认识和评判,透过出使日记的字里行间,可以略见一斑。而西方女性作为晚清出使日记中一类独特的书写对象,未能完全展现出更加完整的群体风貌和更为详尽、鲜活的个体特质,这虽不免留下了诸多遗憾,却也正反映了历史的必然。

附记:本文曾在2017年7月台北“中研院”近代史研究所主办的“世界史中的中华妇女”国际学术研讨会上宣读,得到卢苇菁、刘咏聪、连玲玲等教授的指正,谨致谢忱!