河湟春秋(二)

张得祖 李健胜

第四节 大禹治水传说

尧、舜、禹之时,中华大地遭遇千年未遇的洪水期,传世文献对之多有记载,《尚书·尧典》云:“汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天。”《诗·商颂·长发》云:“洪水芒芒,禹敷下土方。”《孟子·滕文公下》云:“当尧之时,水逆行,汜滥于中国,蛇龙居之,民无所定,下者为巢,上者为营窟。《书》曰:‘洚水警余。洚水者,洪水也。”《吕氏春秋·爱类》亦云:“昔上古龙门未开,吕梁未发,河出孟门,大溢逆流,无有丘陵沃衍、平原高阜,尽皆灭之,名日鸿水。”上述文献所述中原地区洪水泛滥成灾之时,恰好也是中国文明起源的一个关键时期,即尧、舜禅让传说至大禹建国之时。

关于大禹治水的范围,传世文献及出土文献也都有描述,且越往后越有夸张之势。《诗·大雅·韩奕》云:“奕奕梁山,维禹甸之。”“梁山”当指今陕西韩城西北黄龙山,说明时人认为大禹曾在此地治水。《诗·大雅·文王有声》云:“丰水东注,维禹之绩。”说明大禹治水涉及今西安一带。《孟子·滕文公上》云:“禹疏九河,瀹济、漯而注诸海,决汝、汉,排淮、泗而注之江。”《墨子·兼爱中》云:“古者禹治天下,西为西河渔窦,以泄渠孙皇之水。北为防原泒,注后之邸,滹池之窦;洒为底柱,凿为龙门,以利燕、代、胡、貉与西河之民。东方漏之陆,防孟诸之泽,洒为九浍,以楗东土之水,以利冀州之民。南为江、汉、淮、汝,东流之,注五湖之处,以利荆楚、干、越与南夷之民。”《庄子·天下篇》亦云:“墨子称道日:昔者禹之湮洪水,决江河而通四夷九州也,名川三百,支川三千,小者无数。”可见,战国诸子对大禹治水的范围与功德也多有夸饰。大概定本于西汉时期的《尚书·禹贡》综合各家之说,所述大禹治水之地遍及今天大半个中国,所治之河包括黄河、长江和淮河等大江大河。大禹是我国历史上赫赫有名的圣人,大禹治水又是开启我国文明史的重大事件,故而后世夸饰大禹治水也当在情理中。

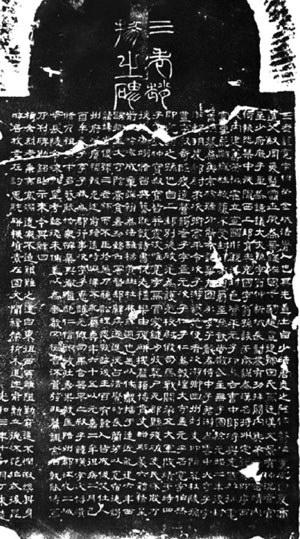

青海喇家遗址的相关考古报告公诸于众之后,人们发现这座距今四千多年前的聚落遗址曾毁于洪水和地震,而黄河异常洪水可能是喇家遗址遭受灾顶之灾的主要元凶,加之喇家遗址出土了巨型玉刀、祭坛、干栏式建筑、小广场、高规格墓葬等遗迹,鲍义志先生据此撰文认为喇家遗址当为大禹故里,大禹治水之地也当在喇家遗址附近的积石山一带。大禹治水之地在青海这一观点所指的具体地点也有相关的文献依据。《尚书·禹贡》云:“浮于积石,至于龙门、西河”;《史记·夏本纪》亦云:“道(导)河积石,至于龙门。”《史记集解》引孔安国语“积石山在金城西南,河所经也”;引颜师古语“积石山在金城河关县西南羌中”。一般来说,今人所谓“积石山”有大、小之分,大积石山即阿尼玛卿山,位于青海省果洛藏族自治州境内,其东北向支脉位于青海省化隆、民和和循化等地,称为小积石山,大、小积石山都与黄河相邻。除上博简《容成氏》、传世文献《墨子》《山海经》述及大禹曾治黄河水患外,《汉书》卷二九《沟洫志》亦云:“河乃大禹之所道也。”光绪《西宁府续志》卷九《艺文志》所录《御制河源庙碑记》(雍正三十年)云,大禹治水之地“在今西宁、河州境内”,乾隆《循化志》卷六《祠庙》云:“积石关乃大禹导河旧地,为黄河人中国之始。”清代诗人吴镇的《积石歌》云:“羽山黄熊老无谋,万国戢戢生鱼头。圣子疏凿起积石,神工鬼斧惊千秋。天门屹立云根断,灵光闪闪飞雷电。君不见悠悠河水向东流,至今无复蛟龙战!”此诗绘声绘色地描述了大禹在河州“導河积石”的功绩。清人龚景瀚的《小积石山》亦云:“当年凿空说昆仑,曾笑张骞是妄言。今日舆中观积石,真从塞外溯河源。”可见,他也认为积石山是大禹治水之地。

鲧禹治水的传说源于昆仑神话,大禹出于羌戎,又是夏族的宗神,夏族兴起于西部甘青河湟地区,羌戎文化即先夏文化。禹治水传说在今青海、四川等地的传播,也可视为中原文化西向传播与影响的历史证据,而大禹治水的传说则是西部民族地区与中原进行文化交流与融通的结果。

第五节 早期羌人源流

一、羌人族别与族源

羌族是我国古老民族,曾广泛分布于今陕西、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆及四川等地。在河湟地区的早期文明史上,羌人曾占有十分重要的地位,可以毫不夸张地说,羌人是河湟文明的开创者。

东汉许慎的《说文解字》称“羌”为“西方牧羊人也”,意为西方养羊的民族。结合其他传世文献及考古资料可知,先秦时期,羌人就有东羌、西羌之分。战国时期,东羌主要分布于上郡、陇西一带,到两汉时,北地郡、上郡仍是东羌人集居之地。西羌主要分布在河西走廊之南,洮岷二州之西。近年来,这一地区发现了丰富的新石器时代文化遗存,而羌人应当是这一带新石器文化的主人。除此而外,《汉书》卷九六《西域传上》云:“出阳关,白近者始,曰婼羌。婼羌国王号去胡来王。去阳关千八百里,去长安六千三百里,辟在西南,不当孔道。户四百五十,口千七百五十,胜兵者五百人。西与且末接。随畜逐水草,不田作,仰鄯善、且末谷。山有铁,白作兵,后有弓、矛、服刀、剑、甲。西北至鄯善,乃当道云。”可见新疆天山南路亦有古代羌人,他们也是西羌的组成部分。

羌族是一个有独立族源的民族。从地望上看,源于湟水、洮河流域一带的辛店、卡约、寺洼文化在文化上有相当显著的共性因素,辛店、卡约文化主要分布于河湟流域,东向发展至陇山以西,寺洼文化则以洮河流域为中心,北至甘宁二省区交界,东至陕西宝鸡一带。由此可见,河湟地区的羌人文化与后来为秦所灭的义渠国及渭水上游的羌人文化之间有密切的关联,广泛分布于河湟地区的羌人和上郡、陇西一带的东羌实为一个民族。东、西羌人普遍牧羊,殷墟卜辞中,“羌”字刻成“ ”“ ”等形状,皆为“羊”字的象形,说明当时东羌人所从事的牧羊活动,给商人留下深刻印象,进而成为他们心目中羌人的象征。距今3600年至3000年左右,受气候变干的影响,河湟地区的农业生产活动受到抑制,当地西羌民族开始从事游牧业,他们主要饲养便于移动且能利用高地植物资源的羊、马、牛,尤以养羊为主。青海西宁以西、以北的大华中庄、莫布拉等遗址中已不见从事农业的痕迹,当地居民普遍有用羊角随葬的习俗,甚至把羊骨置于棺内,可见,羊是西羌人的财富象征。东羌和西羌除因普遍以牧羊为业,故其“依随水草”“随畜逐草”的生产方式相接近外,其风俗习惯和宗教信仰也有共通之处。《吕氏春秋·义赏》云:“氐羌之民,其虏也,不忧其系累也,而忧其不焚也。”《墨子·节葬下》亦云:“秦之西有仪渠之国者,其亲戚死,聚柴薪而焚之,熏上谓之登遐,然后成为孝子。”说明当时的义渠东羌人有火葬习俗。寺洼类型墓葬中有“火葬后将骨灰盛在陶罐中”的葬俗遗迹。寺洼文化晚于马家窑文化和齐家文化,是公元前17世纪至公元前14世纪的青铜文化类型,其遗址遍布兰州以东的甘肃地区,在陕西宝鸡也偶有发现,由于火葬墓的发现,寺洼文化被学界认为是当地羌人的文化创造。结合有关东羌人火葬的传世文献和考古资料中有关西羌人遗留的火葬习俗,可知东、西羌人有同样的丧葬习俗。

二、夏商至秦汉时期羌人的分布与种姓

夏、商时期,靠近中原的羌人与华夏族之间关系或密或疏,一般而言,夏与羌的关系较为亲密,《史记·六国年表》云:“禹兴于西羌。”可见首领或可能出于西羌,可见夏羌二族关系非同一般。从甲骨卜辞中的一些材料看,商时,其西部及西北方有“羌方”,即以羌人为主的方国存在,“羌方”有时臣服于商,有时与商之间发生战争。公元前11世纪中,羌与庸、蜀等方共同帮助武王伐商,《尚书·牧誓》说参加伐纣的羌人是“西土之人”,应该说就是包括陕西西部乃至甘青地区的羌人。春秋时,秦穆公东向称霸不成,转而“独霸西戎”,秦人与羌人的矛盾因此加剧。公元前272年,“宣太后诱杀义渠王于甘泉宫”,并发兵灭了义渠羌国,置北地、陇西、上郡。至此,华夏族势力范围越过陇西,直逼甘肃中西部。战国时,河湟地区的羌人与中原之间的关系日趋紧密,其中无弋爰剑“亡人三河间”的记述与传说是最为典型的事例。据《后汉书·西羌传》记载,东羌人无弋爰剑为秦国奴隶,后逃人“三河间”,“庐落种人依之者日益众”,无弋爰剑及其子孙成为羌人豪酋。

秦汉时期,经过长时期的迁徙分化,不少羌人融入其他民族,羌人集聚的区域包括青海东部及与甘肃相邻地区、塔里木盆地及其以南至葱岭的西域诸国、陇南及川西北一带。其中,青海地区的羌人种落繁杂,人口众多,根据《后汉书·西羌传》记载,其主要种落包括先零羌、烧当羌、勒姐羌、滇零羌、卑浦羌、发羌、卑禾羌等。其中,先零羌为河湟诸羌中最大的一个部落集团,原住地在赐支河曲的大小榆谷,这里土地肥美、气候温和,自然条件比较优越。西汉初,先零羌向湟水以南、以北及西海、盐池一带迁徙,并和汉王朝发生冲突。由于先零羌一再侵凌弱小,后被众羌联合击败,逐出大小榆谷,向东发展,势渐削弱。烧当羌世居赐支河曲北岸的大允谷(今青海共和县东南)。东汉初年,烧当羌击败先零、卑浦,占据大小榆谷,成为继先零羌之后最为强大的一个部落集团。卑浦羌原居大小榆谷,后徙于金城郡安夷县(今青海海东市平安区),《后汉书集解》云:“浦水出西河美稷县,故羌人因水为姓。”卑浦初与先零羌并称强大,后为烧当所败,势力削弱,建初元年(公元76年),安夷县吏掠卑浦羌妇为妻,被其夫所杀,安夷长宗延派兵追捕,激起反抗。陇西太守际纯遣从事李睦与金城兵联合镇压,卑浦羌死亡数百人。这支羌人后来南迁至岷江上游。勒姐羌居勒姐溪,故名,建初元年(公元76年),勒姐羌与卑浦羌联合进行过反抗斗争。永初三年(公元109年),勒姐羌与当煎羌攻没破羌县(今青海海东市乐都区东),元初元年(公元114年),又与零昌羌等攻武都、汉中。元初六年(公元119年),勒姐羌与陇西羌号良密谋举事反抗,被汉骑都尉马贤击败于安故(今甘肃临洮县南境),部众降散。当煎羌又作“煎当”,原居金城郡允街县(今甘肃永登南),或为先零羌之一支。西汉时,其一部分徙陇西郡等地。先后与勒姐羌等西攻破羌县,南攻武都、汉中二郡。永宁元年(公元120年),沈氐羌在张掖被马贤将兵万人攻击,损失严重,当煎羌大豪饥吾等乘虚进攻金城,欲以此减轻沈氐羌压力,但仍为马贤所败,后遭镇压,部众降散。钟羌亦称钟存羌,初居大小榆谷南,北与烧当羌为邻,后来一部分徙往陇西郡的临洮谷。钟羌是众羌部族中最有势力的一支,曾与滇零羌共断陇道。发羌居地在今青海果洛、玉树一带,东汉永元时(公元89年——105年),烧当羌首领迷唐联合诸羌与东汉军队作战,三次失败,迷唐三次远徙赐支河首(黄河河源一带),最后依发羌而居。发羌因居地遥远,甚少与众羌往来,吐蕃势力北上被其征服,融入吐蕃。除上述大的羌人种落外,还有累姐、吾良、煎巩、当阗、巩唐、滇那、效功等诸羌,从新近出土的敦煌悬泉汉简看,《后汉书·西羌传》未记述的羌人种落也为数不少,这些种落“大者万余人,小者数千人,更相钞盗,盛衰无常”。

第二章 历史沿革

河湟地区曾为“古西羌所居,谓之湟中”。西汉时,中央王朝曾置破羌县,归金城郡管辖,西宁系羁縻州县属地。“后汉建安中,分置西平郡,治西都县。晋初因之。东晋末,西(南)凉秃发乌孤据为国都。后魏孝呂二年,置鄯州,改破羌县为西都。后周置乐都郡。隋开皇初郡废。十八年,改县日湟水。大业初复为西平郡。唐武德二年,复日鄯州。仪凤二年,置都督府。开元二十一年,置陇右节度使。天宝初日西平郡,乾元初复日鄯州,属陇右道。宝应元年没入吐蕃。宋初属西夏,后为吐蕃所据,号青唐城。元符二年收复,复置鄯州陇右节度,三年弁之。崇宁三年收复,建陇右都护府,改鄯州为西宁州,后复属西夏。元至元中,仍日西宁州,属甘肃行省。明洪武十九年,改为西宁卫,隶陕西行都司。皇清初因之。雍正三年,改卫为府,领县二、卫一。乾隆三年,增领所一。”河湟地区的建置兴废往往与中央王朝在此地统治力量的强弱关系密切,加之我国历代政权更迭频繁,河湟地区又属于边地,行政建置的设置方式及其变化比较复杂。

第一节 秦汉时期

一、西汉势力进入河湟

汉初,匈奴“破东胡,走月氏,威震百蛮,臣服诸羌”。河湟羌人为匈奴所挟,时常侵扰西汉边地,匈奴野蛮的奴役和苛重的剥夺,也引起羌人的极度反感,致使一些羌人部落向汉王朝请求内迁,共同防御匈奴的侵扰。汉武帝元狩四年(公元前119年),“关东贫民徙陇西、北地、西河、上郡、会稽者凡七十二万五千口”,这是西汉政权向河湟地区移民的前奏。也是从汉武帝始,汉政权确立了“征伐四夷,开地广境,北却匈奴,西逐诸羌”的战略,开始向西北用兵,西汉势力随之深入河湟地区。

汉朝对匈奴的用兵,始于武帝元光二年(公元前133年)的马邑之役,因军机泄露无功而止。从此,匈奴拒绝和亲,变本加厉地攻掠汉朝边郡。元光六年(公元前129年),匈奴入侵上谷,杀掠吏民,汉遣车骑将军卫青等四将军北击匈奴。元狩二年(公元前121年)骠骑将军霍去病进击匈奴,春季,出陇西,过焉支山,败匈奴右部,执浑邪王子,收休屠王祭天金人;夏季,由北地出兵,深入匈奴两千余里,逾居延海(今内蒙古额济纳旗黑城东北),抵祁连山,围歼匈奴;秋季,匈奴浑邪王杀休屠王,率部四万余众归降汉朝,河西一带“空无匈奴”,此后汉朝陆续向这里移民,设置郡县,以隔绝匈奴和羌人的联系,这为进一步占领河湟地区奠定了基础。

元鼎五年(公元前112年),先零羌与封养、牢姐诸种羌解仇结盟,联合匈奴,合兵十余万,进攻西汉边塞令居、安故(今甘肃临洮西南),匈奴也派大军攻人河套,以响应羌人攻势。次年,汉武帝派将军李息、郎中令徐自为率兵反击,进占湟水流域,大部分羌人归降,部分羌人“乃去湟中,依西海、盐池左右。汉遂因山为塞,河西地空,稍徙人以实之”。元鼎六年(公元前111年),李息、徐白为进占河湟腹地。为巩固新拓疆土,汉王朝一面安抚归义羌侯,一面向这一地区迁徙汉人,开置公田,并开始在今西宁市及其附近陆续设立具有军事和邮驿性质的西平亭、长宁亭、东亭等,以加强对这一地区的控制。

汉宣帝时,河湟羌人叛乱,西汉政府派老将赵充国进兵湟中,平定羌乱,“强弩出,降四千余人,破羌斩首二千级,中郎将印斩首降者亦二千余级,而充国所降复得五千余人”。为确保河湟地区的长治久安,赵充国建议政府“罢兵屯田”,得到朝廷允准。赵充国利用来自淮阳、汝南等地区的士兵和弛刑应募之人屯田,把中原地区较为先进的农业技术传播至河湟地区。

二、西汉在河湟的军政建置

西汉势力进入河湟地区后,为了长期统治这片新拓疆土,西汉王朝除不断征伐羌人的反抗外,还结合西北边疆各族实际,创立和实行了若干行政管理制度。设置护羌校尉、金城属国,建立郡县,并构筑亭燧要塞,以加强对河湟羌人的控制。

护羌校尉是两汉时期主管羌人事务的重要军政职官,秩比二千石。护羌校尉开府治事,有属官、吏民、治事不辖地,领民不领县,是平行于郡的军政机构。其职责主要有以下几方面:一是按时巡视羌夷部落,处理羌人部落之间及其与郡县吏民之间的纠纷,解决他们的生产生活困难,必要时代表朝廷赐以金帛粮食,使之安居乐业;二是掌握塞外尚未归服汉王朝的羌胡部落的动态,及时通报沿边各郡县,以备不虞,并随时准备征讨;三是保护河西丝路的畅通。西汉时期,护羌校尉治所一直在令居塞。

金城属国是汉宣帝神爵二年(公元前60年)始置的。当时,赵充国平定西羌,降漢羌人达三万余人,为管理这些羌人,设置了金城属国,其长官为都尉。所谓属国,是内徙各族受汉王朝统治而保留其原有部落组织和生产生活方式的一种统治形式,是针对少数民族采取的“因俗而治”的开明统治政策的具体体现。西汉王朝从武帝元狩三年(公元前120年),历经昭、宣二帝,共设置了7个属国,即安定属国、天水属国、西河属国、上郡属国、王原属国、张掖属国、金城属国。其中,金城属国是专为安置内附羌人部落而设置的,属凉州部。

汉昭帝始元六年(公元前81年),“取天水、陇西、张掖郡各二县置金城郡”,共辖六县,分别为袍罕、白石、榆中、金城、令居、枝阳。按《汉书·地理志》,金城郡共管辖13县,除上述6县外,陆续设立允街、允吾、浩门、破羌、安夷、临羌、河关。新设7县中,临羌、安夷、破羌、允吾四县分布于湟水流域,郡治亦西移至允吾,白此,河湟地区正式纳入中央王朝的郡县体系。为加强对河湟地区的统治,金城郡治所从原来的金城县迁到允吾,利用要塞险关,强化统治。

三、东汉王朝在河湟地区的统治

新莽末年,政治动荡,经济凋敝,先后爆发绿林、赤眉、铜马起义,河湟地区也战事不断。先零羌封何诸种趁机杀金城太守,占据金城郡,王莽旧部隗嚣自称西州上将军,占据天水,拥兵十余万,称雄陇右一带。刘秀称帝建立东汉不久,即着手平定西北割据势力。建武八年(公元32年),派大将来歙攻取隗嚣的军事重镇略阳(今甘肃天水东北),随后光武帝亲率大军西征,至建武十六年(公元40年),收复了北方诸郡,实现了全国统一。

为加强羌人地区的统治,光武帝接受大臣提议,依西汉旧制,设置护羌校尉。东汉护羌校尉初营于令居,后移于狄道(今甘肃临洮),汉章帝建初元年(公元76年)又移至安夷。次年,徙于临羌。安帝永初以后又先后徙居张掖、令居。东汉护羌校尉的更替甚为频繁,见于史书者共33人、37任。因长期战乱,河西地区人口大减,加之羌乱频繁,郡县难以立足,建武十二年(公元36年),裁省金城郡,其所辖河湟地区归陇西郡管辖。建武十三年(公元37年),汉廷接受马援建言,复置金城郡,把原属金城郡的黄河以南的袍罕、白石、河关三县划归陇西郡,金城郡由西汉末年的13县缩置为10县,郡治仍在允吾。

汉和帝永元十三年(公元101年)秋,护羌校尉周鲔和金城太守侯霸会诸郡兵、属国羌胡3万人,与迷唐率领的烧当羌战于允川(今青海共和县恰卜恰河流域),迷唐战败,远徙赐支河首。据《后汉书·和殇帝纪》载,为便于统治该地区,永元十四年(公元102年)春二月,“缮故西海郡,徙金城郡西部都尉以戍之”。该地当时称为龙耆,系原王莽西海郡郡治。1933年,当地发现带铭文的汉代瓦当,上有“西海安定元兴年作当”字样,“元兴”为汉和帝的年号,可见西部都尉的确曾徙至此地。

湟水流域东连关陇,西通青海,地理位置十分险要,白汉武帝开拓湟中以来,大批汉人迁居该地.垦殖生息。西汉设金城郡以来,当地百姓纳入郡县体系,社会经济得以长足进步,逐步具备了设置郡一级行政机构的条件。建安年间,东汉政权在湟水流域设置了西平郡。关于西平郡的设置年代,各史料说法不一,综合各种说法,一为汉献帝建安中置,一为曹魏黄初中置。据《后汉书·百官志》刘昭引《献帝起居注》,西平郡设于建安十八年(公元213年),依《资治通鉴》卷六四的相关记述,建安十年(公元205年)左右,已置西平郡。西平郡系从金城郡析置,从临羌县分置西都县以为郡治,辖有西都(今青海西宁)、临羌、安夷、破羌四县。

东汉王朝还在河湟地区展开大规模的屯田活动。东汉初年,马援平定陇西、金城羌乱,恢复对河湟的统治后,即着手筹划屯田。他奏请金城客民三千余口,“开导水田,劝以耕牧”,兴水利,发展农业生产,为之后的屯田奠定了基础。永元元年(公元89年),护羌校尉邓训击败烧当羌后,令两千多驰刑徒在黄河两岸“分以屯田,为贫人耕种”。永元十四年(公元102年),东汉政府在黄河两岸共屯田34部,把青海东部的屯田由湟水流域推广到黄河流域。顺帝永建年间,右扶风韩皓代为护羌校尉,“因转湟中屯田,置两河间”,至阳嘉元年(公元132年),又增置屯田5部,加上原有屯田共10部。东汉在河湟地区屯田,先后持续了一百多年,规模远超前代。东汉在河湟的屯田组织形式与赵充国屯田大致一样,主要是军屯,劳动力主要是戍卒。军屯可以利用军事上的优势,对羌人起到震慑作用,既减轻了国家负担,又可在政治上达到巩固边疆的效果。军队屯田把荒地开垦为熟田后,往往采取移民实力的政策,利用驰刑徒及戍卒家属来种植这些熟田,进而使河湟地区的农业规模和人口规模都得以不断扩大。屯田活动在促进河湟地区汉、羌等民族间的关系和经济文化交流的同时,因东汉统治者在屯田过程中驱逐羌人,侵夺羌民土地,不断挑起事端,这也成为东汉时期羌汉战争不断的重要根源。

第二节 魏晋南北朝时期

一、魏蜀争夺河湟及曹魏对河湟的经营

东汉末年,河湟地区的羌人多次起义反抗中原政权的统治与压迫,经过多年的战争,河湟地区人口离散、民生凋敝,河湟地区少数地方豪强和羌人酋豪企图乘机建立割据政权。宋健自称“河首平汉王”,以枹罕为中心,建元置百官,割据自立近30年。建安十九年(公元214年),曹操遣夏侯渊讨灭之。建安末年,西平地方豪强麴演等反叛,后被曹魏平定。魏黄初元年(公元220年),任邹岐为凉州刺史,麴演、黄华、张进等“各执太守以叛”,金城太守苏则发兵征讨,麴演被斩杀,苏则乘胜破凉州,诛张进,黄华归降,羌胡余众皆散,河西得以平定。苏则以功被授护羌校尉。黄初二年(公元221年),卢水胡治元多等反,西平豪强麴光起兵杀死西平太守严苞,并引羌胡为援,凉州刺史张既派军先平卢水胡,继而传檄诸羌,如能斩麴光者,给予封赏,羌人遂斩麴光来降。魏明帝太和元年(公元227年),西平鞠英反,杀临羌令、西都长,魏遣将军郝昭讨斩之,自此,西平郡形势稍定。

自魏太和四年(公元230年)起,河湟地区进入魏蜀争夺的战争阶段,时间长达25年之久。期间,魏蜀双方都任命凉州刺史。蜀汉建兴八年(公元230年),蜀将魏延领凉州刺史率部“西入羌中”,与魏雍州刺史郭淮展开争夺今甘肃甘南和青海黄南地区的战争。魏景初二年(公元238年),烧当羌王芒中、注诣等起兵反魏,魏凉州刺史徐邈率诸郡攻讨,斩注诣。蜀延熙六年(公元243年),姜维领凉州刺史。魏正始八年(公元247年),蜀将姜维与魏将郭淮、夏侯霸大战于“洮水之西”(今甘青交界地区)。魏正始九年(公元248年),蛾遮塞羌在今青海民和县南部及其以西的黄河北岸,沿河设防抗拒魏军,被魏将郭淮击败于白土城(今青海民和官亭鲍家城)。魏嘉平二年(公元250年),姜维进兵西平,不克而退,魏中郎将、西平人郭修伪降,至成都欲寻机刺杀后主刘禅未果,即刺杀蜀大将军费祎,郭修死节.被曹魏追封为长乐乡侯。蜀延熙十七年(公元254年),曹魏以邓艾为镇西将军、都督陇右军事。此时,蜀汉内部矛盾加深,姜维受到牵制,无力出兵陇右。至此魏蜀争夺河湟的战事总算停息。

曹魏时期,金城郡领有榆中、允街、金城、白土、浩门、允吾六县,郡治仍在允吾。在今青海境内的有允吾、白土二县及浩门南部一带。西平郡仍沿东汉末建安中从金城析置时的建制,辖西都、临羌、安夷、破羌四县,郡治西都。曹魏初,苏则、张既先后平定麴演、麴光之乱后,即着手修筑西平郡城。据史料记载,营造西平郡城的时间为黄初三年(公元222年),经四年修筑,形成一定规模,郡城具体地点在今西宁市城中区一带。曹魏政权还在西平郡兴修水利,发展生产,整治陋俗,使河湟地区“渐收敛民间私仗,藏之府库。然后率以仁义,立学明训,禁厚葬,断淫祀,进善黜恶,风化大行,百姓归心焉”。安定、清明的政治环境曾一度使得当地百姓生活得以改善,社会经济也得到长足发展,当时还涌现了郭、麴、田、卫等世家大族。其中,郭、麴二姓家族成员对曹魏两晋时期河湟地区的政治与文化多有影响。

二、西晋在河湟的建置

曹魏成熙二年(公元265年),司马炎夺取政权,建立晋朝,史称西晋。西晋咸宁六年(公元280年),西晋灭吴,全国实现了统一。西晋初年,河湟地区仍属凉州,杨欣曾任凉州刺史。晋王朝在河湟的建置,虽承曹魏旧制,但在区划上有较大的改变,即原西平郡东部地区划归金城郡管辖,西平郡仍治西都,统辖西都、临羌、长宁、安夷四县,共四千户。其中临羌县治由今湟源旧城东移至今湟中县多巴镇的新城,长宁县属西晋新置,县治在今西宁北川后子河以北长宁堡一带,辖今大通、互助部分地区。金城郡地跨今甘青两省,郡治榆中,统辖五县,户二千。其中白土县及浩门县部分地区在今青海省境内。白土县,治今民和县官亭镇鲍家古城,辖原允吾县部分地区;浩门县治今甘肃永登河桥驿,辖原破羌县部分地区。

西晋时期,由于全国的短暂统一,河湟地区相对稳定,农业和畜牧业得到一定的恢复和发展。西晋统治者对河湟一带的羌人采取怀柔之策,大量少数民族相继迁入内地。然而,由于长期的民族歧视和压迫,羌胡族众,出于忿恨,或利益驱使,时常发生族众间的仇杀或斩杀当地长吏作乱之事。太康元年(公元280年),羌人轲成泥就曾攻占西平、浩门,杀督将以下三百余人,以致“西平荒毁”。晋武帝派爱将马隆为平虏护军、西平太守,进兵西平,大破成奚羌。马隆经营西平时,羌胡族众不敢复叛,马隆还释放奴婢为编户齐民,为发展当地农业生产和恢复河湟地区的社会秩序作出了积极贡献。永宁元年(公元301年),晋惠帝任命张轨为护羌校尉、凉州刺史,时鲜卑反叛,张轨到任后平定叛乱,并于永嘉二年(公元308年)派其子张寔攻人河湟,西平郡归入张轨势力的直接控制之下。建兴元年(公元313年),晋愍帝封张轨为西平郡公。张轨采取奖励农桑、兴办学校、选拔人才、鼓铸钱币等措施,使河湟地区在内的广大河西地区的经济文化都得到了进一步发展。

三、十六国时期诸割据政权对河湟的统治

公元4世纪初至5世纪30年代,我国历史进入分裂割据的东晋十六国时期。在北方,匈奴、鲜卑、羌、氐等民族先后建立过二十多个政权,最主要的有十六国。其中,先后统治过河湟或在该地展开过角逐的政权有前凉、前秦、后凉、后秦、南凉、西秦和北凉。

前凉的奠基者是张轨,他白受命护羌校尉以来,恪尽职守,励精图治,为河西地区社会经济发展作出过突出贡献。张轨死后,其子张寔、张茂先后经过几十年的努力,至其孙张骏时张氏在河西陇右地区的统治势力达到鼎盛。东晋永和元年(公元345年),张骏自称大都督、大将军、假凉王,置官僚府寺,正式成为一个割据政权,这个政权共传6主,计32年时间,史称前凉。

前凉在其境内行政建置上冲破过去西晋时凉州一州之制,广设州郡,前后置有凉、河、沙、定、商、秦等六州。定、凉、河三州虽在设置时间上有先后,所管辖郡县也有重合交叉,但都不同程度地包括了今河湟地区。凉州所属的西平郡仍沿晋置,治西平,领县四,即西都、临羌、长宁、安夷。晋永宁元年(公元301年),张轨从西平郡分置晋兴郡(约治今青海民和川口镇)。该郡所辖9县中只有晋兴、左在黄河以北的河湟地区。咸康元年(公元335年),张骏分置湟河郡。该郡在西平郡之南,郡治在黃河城,即今化隆县群科古城。辖地大致在今化隆及其以西,贵德黄河以北部分地区,属县无考。据《元和郡县志》载,张天锡分置广源郡,似在西平郡和晋兴郡连接处析置,辖县无考。此外属河州的金城郡,治榆中,领县六,其中在今河湟地区的有白土、允吾、浩门3县。另外,前凉后期设置的祁连郡和临松郡,其所辖地区包括今青海海北祁连山南麓黑河流域。

东晋永和九年(公元353年),张重华病死,子曜灵嗣位,年仅10岁,其伯父张祚矫称遗命,篡位自立。张祚抛弃前凉一贯奉晋正朔的旗号,失去了关陇、河湟汉人的支持,引起统治集团内部的分裂和残杀。东晋太元元年(公元376年),前秦派兵进入河西走廊,灭了前凉。前凉政权虽存续时间不长,但其始终奉行保境安民之策,使人民免于战争涂炭,为包括河湟地区在内的西北广大地区的社会安定和经济发展作出了积极贡献。

前秦是氐族贵族建立的政权。前秦灭前凉政权后,为控制新占领地,将以张天锡为首的前凉豪族望姓迁入长安、关中一带,同时又任用一些有才干有威望的官吏,为前秦效力。前秦在河湟地区的行政建置分属于凉州和河州。西平郡属凉州,金城郡和晋兴郡属河州,轄县依前凉旧置。苻坚还封苻冲为西平王,毛兴为河州牧。东晋太元八年(公元383年),秦晋淝水之战后,苻坚大败而归,十九年(公元394)前秦皇帝苻登被部将姚兴所杀,太子苻崇奔入湟中登基,改元延初。苻崇登基未稳,受西秦乞伏乾归攻逐,苻崇逃奔到旧将杨定处,与杨定率众攻打乾归,最终为乾归所败,苻崇、杨定皆战死,前秦灭亡,其在河湟的统治也随之瓦解。

前秦苻坚占据凉州后曾派大将军吕光远征西域,东晋太元九年(公元384年)八月,吕光大败胡军,因功封为安西将军、西域校尉。之后,因淝水之战,前秦败亡,吕光被迫放弁西域。东晋太元十年(公元385年)三月,吕光回军河西,进入姑臧城,杀梁熙,自任凉州刺史、护羌校尉,占据整个河西走廊。次年,吕光自称凉州牧、酒泉公,建立后凉。不久,吕光进攻湟水,势力伸入河湟地区。太元十四年(公元389年),吕光自称“三河王”,次年又称“天王”,改元龙飞,建国号大凉,史称后凉。后凉尽有前凉属地后,其行政建置上废止了多州制,只设凉州,但广增郡一级建置,其中地在今河湟或与之相关的建置包括:西平郡,曾改名西河郡、西宁郡,旋又改回西平郡,其领县与前凉同,即西都、临羌、长宁、安夷四县。金城郡,领县六,允吾为治所,其中允吾和浩门部分辖地在今河湟地区。乐都郡为后凉新置,治今青海乐都,“盖因山谷为名”,其所辖县待考。晋兴郡领县九,仍沿前凉旧置,只是将永固县更名为白石县。三河郡系吕光分前秦金城郡新置,治白土县,余县无考。湟河郡沿前凉旧置,辖县无考。浇河郡为后凉吕光新置,属地大致在今青海黄河以南的贵德县及尖扎县部分地区,治所在今贵德河阴镇一带的浇河故城。此外,后凉在河西走廊设置的临松、祁连、番禾三郡的辖地达到今青海海北祁连山的黑河、大通河一带。

东晋隆安元年(公元397年),卢水胡人沮渠蒙逊、沮渠男成在张掖拥立段业为大都督、大将军、凉州牧、建康公,至隆安三年(公元399年),段业即凉王位,改元天玺,史称北凉。不久,沮渠蒙逊杀段业自立。东晋义熙九年(公元413年),南凉湟河郡太守秃发文支降北凉,十一年(公元415年),北凉湟河太守沮渠汉平败降西秦,北凉与西秦形成对峙。次年,沮渠蒙逊进击吐谷浑,降服乌啼、卑禾二部。白此,北凉占据青海湖一带。北凉在河湟地区的行政建置,除西平郡、乐都郡、湟河郡、金城郡、浇河郡等仍沿后凉旧置外,还在今青海化隆西部和贵德黄河以北地区新置湟川郡,治地黄川城(今青海贵德席芨滩一带)。

西秦是陇西鲜卑乞伏氏建立的割据政权。东晋太元十年(公元385年),乞伏国仁乘前秦即将瓦解之机,称王独立,年号“建义”。东晋义熙十年(公元414年),西秦攻灭南凉,接着又将北凉势力逐出河湟,使整个青海东部地区尽为西秦所有。西秦在河湟地区的建置比较复杂、混乱,这与当时纷乱的时局不无关系,清洪亮吉整理撰写的《十六国疆域志》中载有十一州,与河湟地区有关的大致有四州七郡:沙州,西秦灭南凉后,以乞伏木弈干为沙州刺史,镇乐都。西秦建弘八年(公元427年),又以麴景为沙州刺史,移镇西平。所辖三郡为西平郡、河湟郡、三河郡,其中,西平郡沿旧置,治西都,辖西都、临羌、长宁、安夷四县;河湟郡沿旧置,治黄河城,辖县无考;三河郡沿旧置,治白土城,领县一,即白土县。永康三年(公元414年),乞伏谦屯为凉州刺史,镇乐都,后由乞伏虔代之,所辖郡在河湟地区者包括乐都郡和晋兴郡。此外,河州治所在袍罕,辖四郡,其中金城郡的允吾、白土两县及浩门县的部分地区在今河湟地区。商州所辖浇河郡治所在浇河城,即今贵德河阴镇一带。

四、北朝诸政权在河湟的建置

东晋太元十一年(公元386年),鲜卑族拓跋部拓跋珪乘前秦瓦解之际在盛乐(今内蒙古和林格尔)称代王,同年,改国号为魏,史称北魏。北魏天兴元年(公元398年),迁都平城(今山西大同),太延五年(公元439年),魏灭北凉,统一了北方。北魏占领姑臧后,即派遣镇北将军封沓率军进入青海。北凉乐都太守沮渠安周投奔吐谷浑,封沓俘掠当地民户数千户东去。魏太平真君五年(公元444年),北魏晋王伏罗率兵进抵西宁,约于次年设置鄯善镇,孝昌二年(公元526年)改为鄯州,并将州治迁往今青海乐都。此后,北魏与吐谷浑为争夺河湟,曾经爆发过数次战争。北魏所设鄯州统辖河湟地区,下置西平、洮河二郡,前者地在湟水流域,后者地跨青海东部的黄河河谷。西平郡领有四县,包括西都、乐都、金城、浩门。其中,白汉末以来西平郡均治西都县,即今西宁市,孝昌二年(公元526年),西都县随西平郡迁至乐都,并废原乐都县,以其地为西都。洮河郡所辖为龙羊峡与积石峡之间的黄河河谷北岸,包括今化隆县及其以西地区。洮河郡下辖县可考者二:一为石城,即黄河城,既是郡治又是县治,辖地大致在今化隆县西部地区;二为广威,县治在今化隆甘都一带,辖地为化隆县东部地区。

北魏永熙元年(公元532年),北魏分裂为东魏和西魏,河湟地区归西魏统治。西魏初年,仍沿旧制,随着其统治的不断加强,西魏政权对河湟地区的建置进行了调整。据零散史料记载,西魏在河湟设立鄯州,治西都,辖郡二:一为西平郡,治西都,辖今湟水流域及今甘肃永登县西部地区,其领县可考者三,一为西都县,治今乐都,二为龙支,初为金城县,后改名龙支,三为浩门,沿汉晋旧置,治今甘肃永登县河桥驿;二为湟河郡,据史料记载,西魏大统八年(公元542年)之前,已置湟河郡,湟河郡郡治及领县不见记载,但因旧置,湟河郡治所应仍在黄河城即石城,即今化隆县群科下城,其辖地大致与前代洮河郡相同。湟河郡所辖县中应有一县即化隆,《周书·贺兰祥传》中记有“子敬,封化隆县侯”,可见西魏末年的确有化隆县建置。化隆县治在石城,辖地大致为原广威、石城二县之地。

西魏恭帝四年(公元557年),北周取代西魏。建德五年(公元576年),北周乘吐谷浑内乱攻入伏俟城,败吐谷浑,占领了吐谷浑所辖东部领地,包括青海黄河南岸地区。北周在河湟设有鄯州、河州和廓州,其中鄯州仍治西都,下辖乐都郡和湟河郡,其中乐都郡治在西都,其属县可考者为西都,治今青海乐都,湟河郡仍沿旧置,领有化隆、广威二县。河州跨甘青两省,下辖袍罕郡,有属县四,属于河湟境内的为龙支县,治今青海民和柴沟北古城,辖今民和县及甘肃永靖县部分地区。廓州为北周建德五年(公元576年)取吐谷浑河南地新置,治所在浇河城(今青海贵德县河阴镇一带),下辖洮河、达化二郡。其中,洮河郡辖二县,一为洮河,县治在浇河城,辖今青海贵德县地,二为安戎县,新置,治地不详,辖地约今青海贵南等地;达化郡,为北周新置,治黄川城(今青海尖扎县康杨镇破城子),辖今贵德以东河南地,达化郡辖二县,一为达化,治黄川城,辖今青海尖扎、循化一带,二为绥远县,据学者考证治地在今青海同仁县年都乎乡的向阳古城,辖地在达化县以南,今同仁地区。(未完待续)