西宁故事(一)

西宁行政建置称谓的由来

“西宁”意为西部安定,有“西宁则宁,国则安之”说。据史记载;史上有西宁州、西宁卫、西宁府、西宁道、西宁市等之称谓,这是怎么回事?据《青唐录》《西宁卫志》《西宁府新志》《西宁史话》记载:

西宁州起名于北宋。北宋元符二年(公元1099年)七月,宋哲宗赵照命王愍为统军,王赡为副统军,由熙州(今甘肃临夏)出兵,经循化渡黄河进入湟水流域,七月二十五日,宋军攻占邈川(今乐都)。八月,宗哥城(今互助县红崖子沟西寺台子)大首领舍钦脚降宋。唃厮哕王瞎征放弃青唐城(今西宁)投降宋军。青唐无主,大首领心牟钦毡拥立陇拶为青唐主,据城防守。九月二十日,王赡率军直抵青唐,陇拶和各部落首领以及契丹、夏国、回鹘公主皆出降。宋军兵不血刃,收复了青唐,遂改青唐为鄯州。

崇宁三年(公元1104年)四月,王厚、童贯奉命进军青唐。四月七日,各路大军相继集结湟州。宋军分兵三路,高永年率左路军“循宗水(湟水)而北”,别将张诫率右路军“出宗谷(今互助红崖子沟)而南”,王厚率中军沿湟水而上,约定会师宗哥。溪赊罗撒率千骑在宗哥城东二十里的葛陂汤(今平安张家寨胳膊湾)据险抵抗,终因寡不敌众,兵败逃走,宗哥城公主瞎叱牟蔺毡开城迎降。接著宋军长驱直入,逼近青唐。龟兹公主青宜结牟、大首领李河温率各部族大小首领及青唐内的回纥、于阗人出城降宋,北宋再次收复青唐,以高永年为鄯州知州,同年五月,宋改鄯州为西宁州,隶陇右都护府统辖。从此“西宁”一名沿用到了今天。

西宁卫定名明代。明洪武三年(公元1370年),明太祖朱元璋命征虏大将军徐达、左副将邓愈西攻河州(今甘肃临夏市),进军河湟。五月攻克河州,元吐蕃等处宣慰使何锁普南归降明朝,邓愈随即占领循化、贵德等黄河以南地,青海境内的元朝官吏或退回塞北,或投降明军。洪武四年(公元1371年)元甘肃右丞朵尔只失结纳贡降明,明朝廷命他招抚企图抵抗或流亡的人们,各地部群纷纷归附明朝。元西宁州同知李南哥亦“以州归附”,至此,元朝在河湟地区的统治土崩瓦解,明军不战而得到了青海东部地区,西宁等地归入了明朝的版图。

明朝初年,“元人北归,屡谋兴复”,因此在边地着重执行“固定疆土,防其侵轶”的政策。为此,在军事要地卫、所,加强防务。明在边境地区卫、所,既是军事单位,又管当地民政,为军政合一的体制。

明洪武六年(公元1373年)废元西宁州,设西宁卫(卫治在西宁,设卫时间《明史·西域二》作四年)。西宁卫行政上属陕西布政使司(治西安),军事上属陕西行都指挥使司(治甘州,即今张掖),同时还受分巡西宁道(驻甘州)和分守西宁道(驻凉州,今甘肃武威)的节制。

西宁卫改西宁府于清代。清初沿明制,在西宁地区仍设卫所,西宁卫(治今西宁)属陕西巡抚统辖。清圣祖玄烨康熙三年(公元1664年)分陕西为左右布政使司,右布政使司驻巩昌(今甘肃陇西);六年(公元1667年)改陕西右布政使司为巩昌布政使司;七年(公元1668年)改为甘肃布政使司,移驻兰州;八年(公元1669年)建甘肃省,西宁卫隶甘肃省管辖。

清世宗胤稹雍正二年(公元1724年),清政府平定罗h藏丹津之乱,第二年改变行政建置,裁陕西行都使司及诸卫所,改西宁卫为西宁府,隶甘肃省,首任西宁府知府杨若楙(山西蒲州人),府署址在今文化街(旧称府门街)。西宁府始设西宁、碾伯二县和大通卫(治今门源浩门镇)。

废西宁府兴西宁道于民国初。辛亥革命以后,甘肃承认共和,当时为甘肃省辖地的西宁等地纳入了中华民国的版图。1913年(民国二年)北洋政府改革清代建置,在今青海境内,废去原西宁府,保留西宁道。西宁道辖西宁、大通、碾伯、贵德、巴戎、循化、湟源等七县和玉树、都兰二理事,西宁是道置所在地。1925年(民国十四年)冯玉祥任命马麒为宁海护军使,镇守西宁。1927年(民国十六年)裁撤西宁道,设西宁行政区长官,西宁仍是长官公署所在地署。

冠名西宁市于青海建省后。1929年(民国十八年)1月15日,国民军冯玉祥部孙连仲在马麒所派的欢迎代表马步青的陪同下,由兰州出发,18日到达西宁。根据南京国民政府159次会议决定,从甘肃省所辖的区划内,将原西宁道所属的青海东部农业区七县及蒙古二十九旗、玉树二十五族、环海八族、果洛为所属,设立青海省。1月20日,孙连仲就任青海省主席,青海省政府正式成立。新设立的青海省定西宁为省会。1943年(民国三十二年)7月成立西宁市政筹备处,12月2日,将西宁县治迁移到文化镇(今湟中县鲁沙尔镇),在西宁城区设特种区,隶属于西宁县。

1946年(民国三十五年)6月11日经国民政府内政部核准,撤销省垣特种区,建立西宁市,这是西宁设市之始。至此,西宁建置从1104年起州、卫、府、道到市,历经842年。西宁市沿用至今(2018年),只有72年。

杨应琚与面宁河厉桥

河湟自古以来是中华大地上的第二天堑,奔腾澎湃,浊浪滔天,非舟楫难以飞渡。魏晋南北朝时期聪明的吐谷浑人,在青海境内河湟上游狭窄的峡谷地方,建造了名为河厉的桥梁,因为桥的两岸伸出的悬臂两两相握,民间形象地称为握桥。这在中国和世界桥梁史上是独一无二伟大的创举。最早记载河厉桥的是《水经注·沙洲记》:吐谷浑于河上作桥,谓之河厉,长一百五十步,两岸累石作基阶,节节相次,大木纵横更镇压,两边具来,相去三丈,并大材以板横次之,施钩栏,甚饰,桥在清水川东也,今循化县境内。

河湟重镇西宁,地处湟水中游,有“两峰对峙,环抱三水,东通碾伯,西临多巴”。其中三水即北川河、西川河、南川河,汇于西宁称“北门大河”,三水将西宁分析为东西南北,河中架桥,多遇洪水冲毁,屡建屡修,给行人带来了极大困境。清代任职西宁道的杨应琚,看在眼里,急在心头,发誓为官时,以吐谷浑创造河厉桥为依据,决心改变西宁水路架桥的不利局面。

杨应琚,字配之,号松门。奉天汉军白旗人。雍正初由荫生任户部员外郎。清制:子孙得借先人余荫入国子监读书,叫做荫生。祖或父先任贵官,著有勋劳,遇覃恩可官其子孙。杨应琚席祖父的余荫,而又能白有所树立。由员外郎出为山西河东道,雍正末调西宁道,次年又任临巩道。乾隆元年再调甘肃西宁道,甘肃巡抚黄延桂保荐他具有才干,乾隆皇帝批示说“若能进于诚而扩充之,正未可量之。”可见这位官僚世家子弟,在早年就为乾隆所赏识。从此他在西宁十多年,承雍正兵息之后,开垦荒地,减轻田赋,充实仓储,兴办教育,广施救济,建官设治,亲民爱人,确乎与一般官僚不同。尤其他提出“路不平,我来修;河无桥,我来建”的为官之道。杨便深入实际,观察西宁河道地形,发现古城西北今称广济桥的地方和西宁东郊弹子石的地方正好修建吐谷浑创建的河厉最优最好的地方。

在河道狭窄处,就地取材选用两岸原始森林中高数十米的松、柏、杉树,层层搭建成悬臂式河中无桥墩的跨河的大木桥,并不妨碍河道的畅通。

用两岸有天然岩石作桥基,大桥的重量始终能落于天然岩石的桥基稳固可靠。

符合刚体力学的杠杆原理,支点在中间,重臂始终大于力臂,形成河厉桥的科技亮点。

西宁河厉桥碑记,详细记载了建造河厉桥的来龙去脉。杨应琚学识渊博,精通史典,实践证明了他的智慧与才干,勇气与胆识。众所周知,在那个年代生产力低下,技术工具落后,洪水频频肆虐,因而在这种及其困难条件下,建造河厉桥,毋庸置疑.是一项伟大的工程。据史记载,清乾隆以后,在湟水上陆续建造了丹噶尔、扎麻隆、多巴、柴家、石龙、虎刺海、享堂等河厉桥,成为湟水流域鲜明亮丽的风景线而遐迩闻名。

西宁河厉桥建成后,改变了西宁地区水路闭塞的状况,杨应琚为民办实事,办好事,赢得了百姓的啧啧称赞,也让不少的文人墨客作诗吟词,叹为观止。称颂杨应琚为官一任,功在四方的壮举。

而今的小峡,北岸,兰青铁路穿峡而过,钢铁长龙呼啸奔驰;南岸兰青公路平坦如砥,行人车辆川流不息。一座钢筋混凝土拱桥飞架南北,替代了昔日的“握桥”。“和平”、“小峡”两渠倚山傍石,流经峡道,分润着下游几多农田。险关变为通途,小峡,这座西宁的东大门今日真正敞开了,当年那“石乱马蹄愁”的情景,只给人们留下了一段历史的回忆。

西宁文化灿如辰星

有位先哲曾说,没有文化,历史上不会有永存的事物。从史料看,西宁的名胜古迹无处不有,其中史前遗址有朱家寨、西杏园、沈那、吴仲、彭家寨、刘家寨等六七处;历代遗存的有虎台、土楼观、青唐城、大佛寺、西宁古城、南山寺、文庙、三棵榆、德安关等八九处;民国至新中国成立有孙中山纪念堂、纪念碑,抗日阵亡将士纪念碑亭,孙玉清烈士殉难处,西宁革命烈士陵园等五六处,中国T农红军西路军纪念馆。虽穿越时空,沧桑巨变,但历史悠久,文化深邃,弥足珍贵。

史前遗址

朱家寨遗址。朱家寨遗址在大堡子镇朱南村与朱北村之间,面积约5万平方米,1924年为瑞典人安特生所发现。遗址暴露物有灰坑、灰层、兽骨等,采集物有彩陶盆、彩陶壶、兰纹壶、粗陶罐等残片、残器。1963年秋出土铜戈一件,保存完整。朱家寨遺址是铜石并用时代的文化遗址,属马家窑、齐家、卡约文化类型。

西杏园遗址。西杏园遗址在西杏园村北台子上,总面积为4000平方米。出土文物有绳纹夹砂罐、兰纹壶等残片。属马家窑文化及马家窑类型的齐家、卡约文化。

沈那遗址。沈那遗址在小桥大街北部小桥变电站、毛胜寺村后山坡高台(俗称“山城”),1948年,由我国著名的考古学家裴文中发现,时称“小桥遗址”,面积约10万平方米。属新石器时代的文化遗址,以齐家文化居住遗存为主,还有少量的马家窑、卡约文化类型。出土文物有兽骨、石器、骨器等,不可胜数。现经过保护规划成为城市遗址公园,声名鹊起。

吴仲汉墓群。吴仲汉墓群位于大堡子镇吴仲村西。据20世纪50年代调查,有坟堆三十余座,后大部分平为农田,仅余一双联坟堆,引水灌田时暴露砖墓室三座,据考证为汉代墓葬。1965年11月发掘吴仲汉墓五座,规模较大,为砖室墓。整个墓由坟堆、墓道、墓门、甬道、前室、后室等组成。墓壁和墓底都用青砖砌铺。墓室的随葬品主要有陶器、铜器,其次是汉五铢和新莽时代的钱币等。陶器分陶仓、陶灶两种,铜器有铜刀和弩机。陶仓、陶灶表面雕刻有人物、家禽、走兽以及日常生活用具等图案,形象生动、逼真。

彭家寨汉墓群。彭家寨汉墓群在彭家寨镇彭家寨村东南,1949年前有坟堆二十多座,当地人称荒粮堆,在农田基本建设中坟堆被平去。1984年在火烧沟口清理残墓两座,墓为砖室结构,出土有陶罐等。据考证为汉墓。

刘家寨汉墓群。刘家寨汉墓群在刘家寨镇晨光村南。

历史遗存

虎台雄踞。西宁城西,有一座占地约500平方米,高30米的大土墩,苔痕累累.蒿草萋萋,当地群众称“虎台”“将台”或“点将台”,有“兵卫森列顾盼雄,青海部落拜台下”之势,声威四方。今建虎台遗址公园。

据古籍记载,虎台筑于南凉时期(公元397年-414年)。当初规模宏大,台有九层,高九丈八尺,是南凉誓师阅兵的场所。南凉王秃发傉檀的儿子名虎台,因避唐高祖李渊祖父李虎的名讳改作“武台”。《西宁府新志》《青海记》等书记载,台的东西还有四个高七丈多的土墩,墩与墩之间相距二百一十丈,只有东北角一墩高一丈多,台西面还有相连的六个小墩,不知何时所筑,笔者上世纪50年代初还亲眼目睹过,今只存“虎台”一处。

十六国时期,东北鲜卑人秃发乌孤从河西走廊进入河湟地区,南凉隆安元年(公元397年)建立了南凉割据政权。他真乃人杰,重视农业,结好邻国,修颁刑政,招贤纳士,势力逐渐强大起来。可惜公元399年乌孤跃马弯弓,酒醉坠马而死。其二弟秃发利鹿孤嗣位,由乐都迁到西平(今西宁)。利鹿孤饱经世故,能听从官绅士庶、儒学教授的意见,兴办学校,重视农业,提倡耕作技术交流等。不幸的是他在位仅三年,于402年英年早逝在西平,史称“康王”,墓在西宁纳家山。后由一直执掌军国大权的秃发傉檀嗣位。《晋书》在评论傉檀时说:“傉檀杰出,腾驾时英。穷兵黩武,丧国颓声。”他权倾一时,频繁发动战争,四处攻伐,暴虐无常,穷奢极欲,强徙民户,掠夺人口和财富,搞得国内“连年不收,上下饥弊”,百姓骚动,下不安业,财竭力尽,凶逆之萌,危机四伏,危在旦夕。

公元414年傉檀白伐无功,不堪一击,被西秦战败投降,南凉也随之灰飞烟灭,第二年傉檀被炽盘用鸩酒毒死,落了个可悲的下场。可谓“好战必亡国,率为西秦虏”。

土楼山寺。北魏明帝时(公元516年)佛教盛行于西宁,首作佛龛于土楼山断岩之间,“有崖如浮图,状如土楼”,故名土楼山,上建佛龛,又称“土楼山寺”。土楼山一名起源很早,北魏郦道元《水经注》就有“湟水又东,迳土楼南。楼北依山原,峰高三百尺,有若削成”的记述。山又以佛刹道观闻名,《水经注》说:“楼下有神祠,雕墙故壁存焉。”阚驷《十三州志》也记载道:“西平城北有土楼神祠者也。”可见土楼神祠当建于北魏以前,在东汉建安中建西平郡前后。经历代扩建增修,在峭壁断崖间凿成洞窟,俗称“九窟十八洞”。洞与洞之间“天梯石栈相勾连”,数里丹崖,曲径通幽,回廊连连。洞内尚留存着藻井图案和佛教艺术壁画,别具匠心,据研究者断定与敦煌莫高窟、炳灵寺石窟和北凉、西秦时期的壁画风格相似,是西宁文化史上的瑰宝,叹为观止。

土楼山断崖间因山势凿成两尊露天金刚,《西宁府新志》“有崖,形如神”的记载即指此。佛似从山崖间“闪”出,所以西宁邑人称为“闪佛”。露天金刚雄伟高大,造型粗犷,研究者认为有唐代艺术风格。是唐代民间艺术家的作品。金刚虽然经受了一千多年的风雨侵蚀,自然风化,但那头、五官、躯体仍然依稀可辨,它似乎在宣示着西宁的恩惠与滋养、西宁人的智慧和力量。

土楼山巅有宁寿塔。此塔始建于明代,重建于1915年。明永乐十四年(公元1416年)由高僧桑尔加朵奏请朝廷,赐名永兴寺,今称土楼观。

青唐王城。西宁南门外体育场附近,残留着一段约二百多米长的古城墙,黄土夯成.布满尘埃,这便是建立于公元11世纪初的吐蕃唃厮哕宗喀地方政权的首府青唐城遗址。史称“青唐王城”。

11世纪初,青唐以东的宗哥城(今海东市平安区)僧人李立遵和邈川(今乐都)首领温逋哥拥立吐蕃欺南陵温,尊为“唃厮哕”(意为“佛子”),称宗喀王,于北宋景祐元年(公元1034年)由邈川迁来青唐城。

11世纪中期,河西走廊通道被西夏阻隔,行旅改走“丝绸南路”,青唐城成为中原地区通向西域的枢纽,高昌等地的商人络绎不绝,车拽马驮,经青海湖滨东来,多集中在青唐城进行交易,这里形成了东西贸易的中心,今西宁东稍门一带成了各地商贾交易的场所。唃厮哕部落以贸易致富,逐渐强盛起来。

由于边境晏然,社会稳定,经济发展,以及宋朝中央政权的大力扶持,唃厮哕政权政以治民,物阜民安,延续了一百多年。在此期间青唐城的建设也颇具规模。据北宋李远《青唐录》记载,青唐城北枕湟水,周围二十里。北面和现遗存的明城基本相同,南部比明城占地广一半。城中间有墙隔为东西二城,有城门连通。唃厮哕贵族居住的宫殿在西城,宫前设两重谯楼。谯楼后是中门和仪门,仪门内东西两侧是唃厮哕嫔妃契丹公主和夏国公主居住的官室,仪门以北二百余步为大殿,大殿的梁柱绘有彩画,正殿地基高八九尺。首领的座位离地面一丈多高,用铜砖为基,琉璃环围,议事时大臣们站在琉璃墙的外面。殿旁有高数丈的饰金大佛,佛身饰以珍珠,覆以羽盖,佛像旁是国相处理公务的地方。殿东侧筑有三级祭坛,占地面积一亩多,每三年在此祭天一次。西城还住着居民数千家。东城居住着历来流散和西夏进兵河西时俘获或裹胁来的人以及于阗、回纥等商人数百家。据阮葵《茶余客话》中记载:其中王居极丽,舆马甚盛,折冲樽俎,历古今无二姓主,邻国犯之不敢与较,亦通使各国。由此可见当时贸易繁荣、商贾如云,年交易以千万计,誉称“亚洲贸易中心”。

大佛寺院。今西宁西大街省人民政府西侧有著名的大佛寺,该寺创建于元代。据称9世纪中叶吐蕃达玛灭佛教时,逃到青海的“三贤哲”已去世,元代即建寺以弘扬后宏期的藏传佛教,并纪念“三贤哲”,殿内塑有“三贤哲”身像,中为肴格迥,两旁为藏·饶赛和玛尔·释迦牟尼。尊为后宏藏传佛教鼻祖,故称大佛寺。解放后班禅堪布会议厅驻宁办事处曾迁入寺内。文革中拆除,现正在恢复重建。

据史记载,唐武宗会昌元年(公元841年)吐蕃赤热巴布在政变中被杀,反对佛教的贵族大臣们便拥立不信佛教的达玛为赞普,因他禁佛,教民们说他是牛魔王下界,便在他名字前加一个“牛”字(藏语读“朗”),成了“朗达玛”。朗达玛刚执政两年,乱象丛生,对吐蕃的藏传佛教打击十分沉重,其余焰流毒和创伤期达百年之久。这段时间史称“灭佛期”黑暗时代!被后人称为“三贤哲”的肴格迥、藏·饶赛、玛尔·释迦牟尼三人把佛经驮上马背,昼伏夜行辗转来到青海。唐武宗元年(公元846年),拉隆喇嘛,实际是西藏拉隆地方名叫贝吉多杰的僧人,在拉萨行刺朗达玛,也只身逃亡青海,与三贤哲一道苦行修炼,弘扬佛教。后来按教规需要有出家10年的10位名僧参加受戒。而边地佛教不盛,但五人才可。拉隆因自己杀了朗达玛,已是犯戒之僧,不能做戒师,但他答应帮助另寻两僧。终于在西宁附近请得两名汉僧葛旺、蓟贝,加上三贤哲一共五人,受了比丘戒。据说这两位汉僧也是从中原逃来的。

西宁古城。西宁古城遗址是明代西宁卫城墙的一部分,据史记载,早在汉武帝元狩二年(公元前121年)汉将军霍去病率军首次进入湟水流域,在今西宁市修筑军事据点西平亭。东汉末,曹操“挟天子以令诸侯”,加强中央集权,统一北方,大约在汉献帝建安十九年(公元214年)置西平郡。唐武德二年(公元618年)改西平郡为鄯州。唐太宗贞观年间又设鄯州都督府。宋徽宗崇宁三年(公元1104年)改鄯州为西宁州。从此“西宁”之称流芳至今。但大规模修建西宁卫城始于明洪武十九年(公元1386年),鉴于“西宁卫城卑狭,不堪戍守”,陕西督司和都督濮英曾奏准在西宁卫城西改修新城,洪武二十年(公元1387年)长兴侯耿炳文率陕西布政使司所辖各卫军兵参加了筑城,城屡经加固重修,气势雄伟,历代称作“天河锁钥”“岚光旭日”“澄波献瑞”“海藏咽喉”。城有四门,东为“迎恩门”,西称“镇海门”,南呼“迎薰门”,北日“拱辰门”。西宁解放后由于城市建设发展,将四门城楼及大多城墙拆去,仅保留香水园后面一段,令人惋息。

南禅山寺。位于西宁土楼观遥相对峙的南山上。《西宁府新志》记载:“治西南二里许,上有寺阁,可以跳远,西有岩洞,下临大川,又名南禅山。”相传南凉时有凤凰飞临其上,有“龙现于长宁,麒麟游于绥羌”之说,故名凤凰台。

南禅山寺以关帝庙为中心的建筑群,始建于明永乐八年(公元1410年),十四年(公元1416年)明成祖朱棣赐名“华藏寺”,是西宁现存保护较好的明代建筑。相传寺内建有一座楼,楼始成,有孔雀来集,故名孔雀楼。

南禅山常为游人登临游览之处,旧时每逢农历五月十三、六月六,更是游人如织,热闹非凡。当登临绝顶,纵目远眺,群山翠岚,桃红柳绿,三川烟云,古城秀色,曾激起人们的几多遐思,留下了“凤台留云”“流霞浴风”等许多美丽的诗篇。

儒学文庙。文庙在文化街工人文化宫内,始建于明宣德三年(公元1428年)都督史昭创立,后屡经增修,有正门、棂星门、戟门、大成殿、乡贤祠及配殿廊房等建筑,庙东侧修有儒学,人文鼎盛,是供生员读书的地方,明清两代恩贡、拔贡、副贡、岁贡、优贡皆出于此。文庙的主要建筑大成殿系六柱五间四坡庑殿式方型建筑。雕梁画栋,斗拱飞檐,屋面用绿色琉璃瓦铺盖,正脊镶嵌琉璃镂空飞禽走兽和花卉图案,前坡屋面中心有四条黄琉璃团龙,气势非凡,栩栩如生,整个大殿金碧輝煌,雄伟壮观。

三棵榆树。树身越长越高,似与身旁六层楼的三榆商店比试着高低。它的腰身三个成人联起手来始能抱得住。此树植于康熙六十一年(公元1722年)。

这三棵树最早是西宁卫镇台衙门口的点缀之物。这个衙门随着青海地方建制的改变,数次变换门庭:西宁道台衙门、甘边宁海镇守使署。直到1929年青海建省后成为青海省政府所在地。所以民间一直把这里叫“大衙门”,以别于文化街的府衙门、人民街的县衙门。过去大衙门口还蹲着一对石狮子,三棵榆树的南侧,则是一面粉白的照壁,行人至此,须从照壁背后绕道行走。这道墙想来是为了防止过往百姓向衙门内探头探脑而砌的。在某种程度上讲,三棵榆是青海近三百年历史风云变化的见证。

德安关地。在西宁东小峡,在历史上是以险关危隘著称的,世治时它是连通东西交通的孔道,世乱时它又是隔断两地重门。有“气清河两岸,力挽水三叉”之说。西汉时赵充国在湟水流域设县屯田,治理湟峡(大、小峡)以西道路桥梁七十余处。唐代曾修栈道,沟通交通,并刻石记其事。北宋通省章峡(大、小峡)收复鄯州(今西宁),于崇宁二年(公元1103年)筑绥远关控制要害。清光绪三年(公元1877年)为了对人民群众“畔以武定,伏以德安”(左宗棠语),在小峡南北两岸修筑武定、德安两关。光绪三十二年(公元1906年)因十三世达赖喇嘛过此,南岸武定关全被拆除,由此去看,景复斯景,北岸德安关断垣残壁至今犹存。

纪念遗址

中山纪念堂与中山纪念碑。中国革命先驱孙中山纪念堂在今省人民政府后院锅炉房西。1929年青海建省后与上同意,与下欲致,与众相得,在原小教场修建纪念堂,竖纪念碑一座。碑高10米,碑周刻有“总理遗嘱”、“训词”,为湖南著名文人黎丹所书。“孙中山传略”,为大书法家贾思复所书。纪念堂今仍完好,纪念碑只存碑身。

抗日阵亡将士纪念碑亭。抗日阵亡将士纪念亭在解放路原青海省图书馆内,抗日战争时期为纪念抗日阵亡将士所建,亭内树有石碑一道。著名西宁诗人周光辉(月秋)有《题青海图书馆抗战将士纪念碑亭》诗:“昆山一片石,壮士万人血。民族赖以存,英灵永不灭。回首恨岛夷,何日扫其穴!助哉我国民,抗战当剧烈。世仇深似海,大耻誓必雪。仰瞻金碧亭,千古峙隆碣”。今纪念碑遗失,亭仍保存。

孙玉清烈士殉难处。红军西路军第九军军长孙玉清烈士殉难处,在东关大街145号新华布鞋厂后院。此院原是国民党马氏家族军官马忠义的住所。

孙玉清(1909-1937).湖北黄安(今红安)县高桥区孙家湾村人。他出身贫苦,父母早亡,从小养成了豪放、坚毅、刚强的性格,读私塾时勤奋好学,成绩总名列前茅。

1929年孙玉清参加了工农红军,不久又加入了中国共产党。他先是在红军第四军十一师三十三团当战士。因作战勇敢,有胆识,1931年升任营长,1932年任三十二团团长。1933年3月1日在巴中城召开的川陕第二次工农兵代表大会上,他领导的三十二团被授予“以一胜百”的奖旗,他也获得“战将”的美名。屡建战功的孙玉清,在1934年升任红四方面军三十一军军长,毛儿盖会议后,调任红九军军长。1936年10月下旬,红九军奉命西渡黄河与红三十军、红五军组成西路军西征。孙玉清率领红九军在河西与国民党军队展开了浴血苦战。首战一条山,指挥若定,将敌马禄旅六百余人团团包围,迫使敌人“接受”联合抗日的主张,在敌人交出部分粮食后准其张皇撤出;二战打拉牌,英勇果断,给敌军以沉重打击;三战古浪,浴血奋战,毙伤敌两千余人,因众寡悬殊红军也伤亡惨重,孙玉清左冲右突,在酒泉南山三道不幸被俘。1937年押解到西宁后赤胆忠心,视死如归。马步芳劝降不成,于1937年5月下旬杀害在后院马厩。1988年在烈士殉难处竖立烈士半身石雕像和生平事迹碑,追绩功勋,缅怀不忘。

西宁市烈士陵园。位于西宁南川河畔,凤凰山下,修建于1954年,占地70余亩。是国家级烈士纪念建筑物保护单位,也是国家级和省、市爱国主义教育基地。陵园主要有革命烈士纪念碑、门楼、牌坊.西路军纪念碑、西路军合葬墓组成。

陵园安葬有一千余名在革命战争期间和解放后牺牲的革命烈士和同志。其中中国工农红军西路军纪念馆陈展的历史是一部悲壮的、不朽的、可歌可泣的英雄史诗。公墓前竖碑,上书“中国工农红军第四方面军革命烈士纪念碑”。陵园正门有中国工农红军西路军革命烈士群雕,上有李先念“红军西路军革命烈士永远活在我们心中”的题词。陵园最高处竖纪念塔一座,上有朱德元帅手书“革命烈士永垂不朽”。园内还建有中国工农红军西路军纪念馆,内陈列有烈士遗物和革命文物等。

从三例家谮看西宁民族的迁徙

近日,笔者审阅全省非物质文化遗产资源再调查门源卷、互助卷等,其中门源的刘氏家谱、互助的苏氏家谱等耐人寻味,受益匪浅。

所谓家谱,是汉民族以家族为单位,记载整个家族、人员组成,辈分、及个人生于何年何月何日,卒于何年何月何日,及后人情况。家族来于何处,迁徙情况,个人业绩等,概括为一句话,就是家族档案。家谱的记载内容除以上记载外还有:凡例、家训、禁約、墓志铭、家礼。祠堂图、行派引、年表、源流序、源流世系、各房垂系齿录、各房基图、艺文、汇记、跋等,弥足珍贵。

经青海省档案局鉴定的门源刘氏《中湘南街刘氏四修族谱》、互助丹麻苏氏家谱、西宁市郭氏家谱等三例,比较详细地展现了千百年来中原汉族长途跋涉来青海屯田戍边,或犯事充军,民族迁移融合的历史画卷展现在眼前。

汉族作为青海的世居民族,究其渊源,大都是中原移民,白秦始皇统一中国以来,历代王朝为安定西北,根据不同情况,或出兵开发,或发配犯罪,或派员安抚,或移民实边,使中原汉族不断入居青海,将中原文化传播于当地,加强了与内地的联系,推动了青海的发展。

例一:门源刘氏家谱全名为《中湘南街刘氏四修族谱》。初修于南宋绍兴十六年(公元1146年)。内由南宋丞相刘沆序文。载有宋仁宗皇帝所赐挽词,宋代名人王尧臣、欧阳修、解晋等人挽丞相刘沆诗等。有刘沆“四百年中三出相,不才何幸继前贤”等诗句。清乾隆十八年(公元1753年),根据宋代老谱修成《楚南通谱》。此谱以晋安成太守刘遐为始祖。清嘉庆十五年(公元1810年)续修南街支谱,咸丰元年(公元1851年),再修家谱。光绪三十年(公元1904年),修成现在族谱,距今有110年历史。

据《中国通史》记载:汉高祖刘邦建立汉朝,其后世袭帝王将相者甚多,《中湘南街刘氏四修族谱》也证明这点。

西汉兴起后,汉高祖为加强中央统治地位,分封刘氏同族于各地。汉高祖六年(公元前201年),刘邦封他的弟弟为楚元王。楚元王定都彭城,成为南楚刘氏世系的始祖。交第四子富在汉景刘启年间,被封为休侯。富子辟强、子德,皆硕儒为宗正。德次子向,为光禄大夫。何王传至表,三国时授荆州刺史,表之孙铉,官四川军制;铉子璞,二遐,为楚南刘氏始祖一世,家西洛仁城,官晋安成太守。遐元孙裔,官南宗右常待;裔王传至延,官吏部尚书;延曾孙忱,官唐监察御史;裔王传至铉子照,仁宗为安南大将军;照长孙忱,官丞相,封楚国公;子三、长谨,皇佑进土,官大华阁待,封开国伯;瑾子伫,官荆湖制置发运使;伫元孙攀龙,哀宗(金、完颜氏)年间,同兄宦游居于茶陵,其曾孙仲哲长子丁甫公在明朝洪武年间从茶陵迁徙至湘潭南街。

刘照孙刘沆(字仲之)到北宋仁宗天圣八年(公元1030年帝赵祯)招中进士,封楚国公后裔,刘沆后裔延续下来的就是门源浩门镇北关街刘氏家族。

刘氏家族在湘潭南街至上世纪20年代以后,刘氏的圣先房十三派国伴第三房正隆的儿子刘友才出生,正值清道光年间。至清光绪年间,河湟地区战火不断,烽烟四起,刘友才随湘军来到西宁。在青海地区,他功绩卓著,被授花翎并五品官职。到了光绪末年,刘友才任白塔营游击(白塔:原大通毛伯胜,后建县叫城关。营:营盘,兵营。此时,大通、门源未建县)。

他的夫人杨氏,在光绪二十三年(公元1897年)逝世,葬于大通县东门外湖南义园。辛亥革命以后,刘友才便客居大通。1929年刘友才之子刘大荣一家人由大通县迁居北大通(今门源)谋生,居住于门源县城火烧巷(现在农行旁巷道)。刘邦的后裔就是这样来到门源的,从刘大荣到刘长发、刘德新、刘宪州等已有五代之传。

刘氏族谱,内容丰富,洋洋大观。共十八册。

例二:互助土族自治县丹麻镇新添堡苏氏珍藏的清同治十二年(公元1873年)家谱记载:中华苏氏青海一脉为南朝望族,西土名家,唐朝时既居南京。元始祖苏明善为元军汉将,因骁勇善战,战功卓著,声名显赫,被誉为天神。后裔多袭父职在军中。配偶稽氏,元大德元年(公元1207年)居南京城东关苏家街(又日苏州仁里村)。其子苏世元,配偶祝氏;孙苏孟春,配偶穆氏;曾孙苏友朋、苏友宾皆居南京。明洪武(公元1368年)友朋之子苏平基、友宾之子苏平业堂兄弟二人率兵三百西征来青,平基授丹噶尔游击,任满举家留居西川小堡子,其子孙亦有袭父职在军内。平基子俊恭,俊恭子得位居西宁,得位子苏德携子苏尚珍迁徙至互助沙塘川三其堡,平业子苏俊敬,子苏得全,得全子苏善,苏善子苏尚珠留居西宁,苏德与苏善堂兄弟从此分离互无音讯,苏德支脉由平基祖起至今延续四十代,主流定居新添堡。

平业祖后裔除部分留守苏家河湾,一部分于明末始至民国初相继离别故土,奔走他乡谋生,今流落在互助南门峡大老虎沟、红崖子沟小寨、哈拉直沟五峰马圈、台子、年先、纳家,乐都达拉,门源东川、西山,大通下柴、窑庄、新城、上庙,黄家寨镇东柳、古城,景阳苏家堡、长宁、新寨、后子河,湟源下勃项,湟中拦拢白崖、西拉科、元山尔、坡家营、下重台、拉干尔,土门关贾尔藏、沙尔湾,李家山新村,化隆南街、乌兰、都兰,甘肃天祝八道沟、上岗岭、打柴沟、韭菜沟等村,西宁市四区,甘肃、靖远、临夏等地。

苏氏家训:孝顺父母,有爱兄弟,教训子孙,敦睦宗族,顾惜邻里。

例三:西宁郭氏家谱(由郭海军提供笔者)记载:郭始祖登,明皇功臣定襄伯初授副总兵,历升山西大同总镇。景泰元年(公元1450年)正月,率八百骑斩首瓦刺二百余及,追奔40里,获人口、马牛、军器以万计,赐南京世袭都督佥事。天顺元年(公元1457年)仍赐襄阳伯镇守甘肃寻招还提督京营。

二世郭志全、志金于弘治二年(公元1489年)四月八日遍游各郡,追念父左甘肃任事来西宁。四世郭栋,清初赠宣武将军诰封信武将军,授西宁兵备道标下中军守备。六世郭浚充西宁卫经厅书吏。八世郭极于康熙五十四年(公元1715年)出师西藏奋勇当先屡建战功,补升千总。五十六年(公元1717年)八月十四捐躯阵亡,五十七年(公元1718年)四月三日旨颁诏御祭祭文:皇帝御祭阵亡千总郭极之灵曰:鞠躬尽瘁,臣子之芳踪卸死,报勤国家之盛典,而郭极秉性忠直,国尔亡身,御敌冲锋,奋勇阵没,朕用殚焉,抒颁祭墓,以慰幽魂。呜呼,事照不朽之荣,庶享匪躬之掖,尔如有知尚克歆饗。

另外,据明史记载,明代犯事充军来青海的也不乏其例:川口地区的张、王、李、刘、曹、狄等姓家族,其祖上原是南京人,因在洪武九年(公元1376年)元宵闹花灯而降罪举族充军而来的。1399年,明建文帝時,燕王棣人京(南京)命方孝儒草登机诏。孝儒大书“燕贼篡位”四字,罪及十族,迨方孝儒之案发,其亲族之亲族,恐被株连,畏罪逃去之人甚多。其后屡有大案,相率西逃之人亦不少,有些流落青海。青海土族地区十六土司之一陈义,其父陈子明元代任淮安右丞,降明后授指挥职,原系江南山阳汉人,也列其中。高店的巨氏,系明永乐初年,其祖因方孝儒一案被杀,家族恐遭株连,千里迢迢从南京迁居青海,现乐都高店、城台、雨润及大通县、湟中县的镇海堡等地都有其后裔。

湟源石刻美名扬

(一)

湟源境内,湟水河和药水河将湟源分成狭长的“丁”字河谷盆地,构成湟源四峡,即西石峡、巴燕峡、药水峡、拉沙峡。峡内景色如画,单见清溪潺湲,奇峰林立,怪石嶙峋。峡谷内盛产石头,地名上就有石板沟、石崖庄、石嘴村、石门尔、石窑洞、大石头、白石崖、华石山、佛石崖、石崖湾、哈石峡、大石湾、石墙门、石堡城等,土山对石山,石山遍湟源,所以有“无处不石处处石”之说,其中以菜绿石、麻拉石居多,品相也最好。这里的人们自古靠山吃山,天道酬勤,人道酬艺,有不少人家祖祖辈辈都是石匠,石雕手艺薪火相传到如今,石头美,石刻更美。

由于有丰富的石头资源,石碑、石书雕刻,在湟源地区源远流长。虽然疆域时扩时缩,政权时有时无,经贸时来时往,军事时战时和,文化时承时传,民族时迁时居,但早在西汉末年,安汉公王莽秉政。为了开拓疆土,以示天下归附,于汉平帝元始四年(公元4年),派中郎将平宽等人携带大量财宝,利诱西海(今青海地区)羌人首领良愿献地称臣,良愿同意让出西海地区,率所属1万多人迁徙而去,王莽遂设西海郡。

据史书记载:石匮的发现在我国是首次。从石刻文字“西海郡虎符石匮”石刻“始建国元年十月癸卯,工河南郭戎造”的字面意义看,王莽在西海郡郡城前,采用今湟源巴燕峡麻拉石命制石虎、石匮已代“虎符石匮”,诏示边地,以他为正统皇帝。说明了封建统治阶级,为取得统治地位而不惜采用一切手段的史实。唐代的日月山唐蕃分界碑为湟源最早的碑碣。“字儿石”是最早的记事石碑。清代以来有山碑、墓碑、寺庙碑等,碑上除文字外,还伴刻有各种纹饰和图案,上面的文字有楷、行、篆、隶、魏体,均为当地有名的官员、文人题词,书法家书写,技艺超群的工匠镌刻,精美考究,均为上乘之作,是题词、书写和雕刻艺术相结合的珍品,具有很高的观赏价值和保存收藏价值。

(二)

湟源石刻艺术珍品弥足珍贵,是不可再生的文化资源,是地方文化历史的丰富遗产,其中:

古城方面:西海郡虎符石匮、石堡城、石门古城、海神庙碑、哈拉库图城“德政流芳”、丹噶尔古城碑文,题“拱海门、迎春门、胜利门”石刻;清真寺门边石刻“至真至正至尊至大;无方无相无嗅无声”;药商同和堂、德寿堂、广泰堂、济元堂等用的石碾、石窝;藏客的拴马桩、上马石;还有水井盖、义学碑、社仓碑、新政碑、河湟事变遇难碑等,无所不包。

寺庙方面:城隍庙、关帝庙、火祖阁、经房湾等石狮、石墩、石浮图;扎藏寺、东科寺、金佛寺、文庙、北极山庙、池汉关帝庙、龙王庙、海藏寺、红山俄博等碑文;佛尔崖、佛海寺麻尼槽石刻佛像群等,历历在目。

景区方面:日月山景区有唐开元十九年遣鸿胪卿崔林赴吐蕃回访的记事“字儿石”,唐蕃赤岭分界碑,题“日月山”日月图,中国人民解放军一军修筑日月山纪念碑,文成公主进藏纪念碑,由人民日报总编、新华社社长邵华泽题刻的昆仑西王母碑,经房湾西王母碑;西石峡由西宁兵备道鄂云布题刻“海藏咽喉”,道光二十一年丹噶尔同知黄文炳题刻“山高水长”,西宁镇总兵马麒题刻“渠水活民”,丹噶尔厅知事康敷镕题刻“转危为安”等石刻,大黑沟有“山水龙王神”“天神保佑”“杨进才建庄”石刻等。“药水峡”内由镇海协营副将、后任西宁镇总兵郑连拔题刻“开山辟道”“水气山候”,邑人贡生候补知县靳学书题刻“海藏通衢”;宗家沟西王母石像、观世音石刻像;拉沙峡清代朝仪大夫靳宝庆题其孙靳学书刻“山清水秀”;巴燕峡“古洞藏字”“弘化公主石路”等;湟源石刻广场赵充国、朱绣、楊治平、慕生忠碑文、石球、石板古堡;松峨山石牛碲、踏步石等,百看不厌。

墓碑方面:石碑、石墩、石桌、石门、石虎、石羊、石马、望柱等。

建筑方面:湟源石楼、湟水石拱桥、台阶石条、石栏杆、奠基石、人民公园门口石坊、石假山、部分村名石刻等。

用具方面:工具有石磨、手磨、碌轴;生活用具:茶窝、石桌、石凳、酒具、灯具、烟具、文房砚具、打庄廓用手筑墙的石杵、建房用的柱顶石及基石等;

县域分界碑:光华村东靳家石碑、大华窑洞分界石碑、巴燕峡黄山刺石碑、分水岭石碑等,历史悠久,文化厚重,是记录历史活的丰碑。

(三)

石刻艺术品少不了先辈文人墨客题辞,添彩增辉,大放光艳。这方面笔者才疏学浅,但也殚精竭虑,搜肠刮肚,作了不小努力,留下了多处石刻石碑。

石刻辞有:

中国青海昆仑文化首景扎麻隆凤凰山辞,由著名书法家张霖石刻:

思九州之博大,横四海之无穷;

叹江山之胜迹,敬圣都之天尊。

赞扎麻隆凤凰山碑林辞:

翰墨飘香五州,诗文流芳万代。

青海最早牡丹栽培传承季家辞,由中国书法家、石刻家王云书刻:

花中最美数牡丹,含苞绽放色尽颜;

满园芬芳关不住,季家却在湟水边。

西石峡佛尔崖辞:戎峡留胜迹,石崖显佛祖。

互助北山扎龙河辞:滩浪高抛,恰如三军应战;水流湍急,势如万马奔腾。

日月山香炉辞:日为宝镜天天照,月作明灯夜夜光。

北极山辞:西向丹城,心献北极。

北极山魁星阁辞:世间文章高北斗,不怕朱笔不点头。

任氏祖茔石柱辞:身卧福地千秋艳,人与梅花一样清。

题石刻碑文有:

华石山昆仑西王母圣地碑文、湟源龙王庙碑文、西石峡海藏寺碑文,湟源石刻广场赵充国、朱绣、杨治平、慕生忠碑文,湟源北极山碑文、湟源孔子庙碑文、红山峨博碑文、丹噶尔古城碑文等。

匾额献辞:

北极山庙题“光争北极”由青海著名书法家李海观手书。湟源文庙题“文运宏开”,光华村火神庙引同治皇帝钦题“神功烜赫”,池汉关帝庙引同治皇帝钦题“威震湟中”,申中后沟文昌庙题“斯文宗主”,万丰村龙王庙引同治皇帝钦题“宣威普佑”等,也有“沉睡上百年,重现惊世界”。 (任玉贵 王怡雯/收集整理)

西宁凤凰山

西宁南郊凤凰山,属拉脊山余脉,据传南凉时曾有凤凰飞临此山,故名凤凰台,所谓“凤台留云”,为西宁古八景之一。前人诗日“凤台何日凤来游,凤自高飞云自留;羌笛一声吹不落,纤纤新月挂枝头”。

凤凰山向北延伸接近西宁市区,历来为寺庙道观集中之处,称南山寺或南禅寺。据张志琏先生文,南山寺始建于明成祖永乐八年(公元1410年),永乐十四年(公元1416年)番僧舍刺藏卜建寺并奏请朝廷敕赐匾额“华藏寺”,经历四百五十多个春秋,于清同治二年(公元1863年)毁于战乱,其建筑概貌已无从考据。清光绪六年(公元1880年)以后,由府道官员、衙门幕僚、文案以及行业帮会集资重建,先后修建了老祖殿、萧曹祠、关帝庙、护法殿、瘟祖殿、三清殿、桓候殿、财神殿,释、道、儒三教并尊。同时还铺设了登山的百级台阶,台阶半途题术匾“登云梯”,山脚下设山门,对面平台上设戏台,戏台后面植杨树林,布局错落有致。是时,登临游览,纵目远眺群山叠翠,三川烟云,尽收眼底,成为人民群众登山览胜、敬香祈福的宝地。

西宁市属多民族聚居地区,受多元文化的影响,民众中泛神崇拜色彩浓厚,对佛祖、菩萨、玉皇、城隍、文武圣人都会顶礼膜拜。

有庙必有庙会。解放前南禅寺的庙会多为本地缙绅张世丞、陈绍棠等人和行业帮会举办,其中最为热闹红火的有农历五月十三的“关圣帝君”诞辰,也称“关帝会”,七月二十二的财神会,其时都要连唱三天大戏,盛况空前,热闹非凡。西宁城里的人们几乎倾巢而出,亲朋好友,结伴而行。只见山寺上空香烟缭绕,各殿挂满红绫彩帐,鼓钹钟磬之声不绝于耳,善男信女们虔诚地敬香叩拜,奉献香钱供品。家境宽裕的人家在戏台前的茶园里看戏品茶,一般人家则围在西台前和上坡上看“站戏”,摩肩接踵,人山人海。戏台后面的树林里,酿皮、凉面、甜醅、粽子、油炸糕等各种本地小吃应有尽有,提篮叫卖大板瓜子、拉花豆、熟鸡蛋、香烟的小贩穿梭往来。一些人东一圈、西一圈席地而坐,说古论今,划拳喝酒,以自家带来的熟食进行野餐,有的饭馆也来此摆桌营业,光顾就餐者不少。

凤凰山上的寺庙曾三度兴衰,几经沧桑。

1986年,南山凤凰亭得以重建,政府又投资兴建了山下的丁香园和山顶的南山公园,公路直达公园门前,原来光秃的凤凰山头,绿树成荫,花木葱茏,潺潺流水,景色宜人,且有亭台楼阁,假山奇石,水池喷泉,令人目不暇接,更有许多茶园点缀其间,供游人餐饮娱乐。

1996年,西北佛教居士林获准迁入南山寺萧曹祠。

2001年,上海浦东与西宁结为友好城市,投资重建了凤凰台,结构为两层,锥形玻璃罩覆盖顶部,上立八组拉膜结构艺术造型,形似展翅欲飞的凤凰,构思独特,创意新颖。古八景“凤台留云”处,有一块重约10吨的黄河石上镌刻“凤凰台”三个大字,背面刻有《凤凰台记》铭文,记录了凤凰台乃至整个凤凰山几度兴衰的历史。

2003年西宁法幢寺由园树庄迁至凤凰山麓,这里又恢复了昔日香火缭绕、钟磬叮当的祥和氛围。

凤凰山上还有一处独特的建筑——拱北,系伊斯兰教苏菲派圣人陵墓,始建于元代,距今有七百多年的历史。据说公元14世纪波斯阿拉伯不花刺国先哲四十余人,随成吉思汗西征军来到中国,其中一位先贤兰巴尼·艾卜杜·来海赫曼先到云南,后率徒到西宁传教,向信众传授伊斯兰教苏菲派理学。“返璞归真”后,葬于“凤凰山之阳”。为纪念他的功绩,元朝镇守西宁的苏莱曼王爷在西宁凤凰山建清真寺拱北,修建了墓殿并立碑“天方圣裔”以志之。拱北下方还有四墓,主墓刻石前为阿文,后为中文,大书“真一普照乾坤”,上联“真香一去显万物”,下联“梅花一点献诚心”。明西平侯沐英(回族)駐新时兴建东关清真大寺,同时也在凤凰山拱北建殿修宇,以后五六百年间,几经兵燹,几度重建。改革开放以后的1983年,随着党的民族宗教政策的落实,凤凰山拱北得以重建,大放光彩,亭台楼阁巍峨屹立,院墙、门廊、影壁及八卦亭上都镶嵌着由临夏能工巧匠烧制的牡丹、荷花、梅鹿、凤凰、仙鹤、孔雀以及园林山水砖雕,美轮美奂,给人以难得的艺术享受。

(王文哲)

沧桑百年水井巷

闻名遐迩的水井巷,过去并不叫这个名字,以前旧西宁城内是巷,

条条街巷都有水沟,所以这一带俗称阳沟。当年修筑西宁城时,因西南角地势最高,就在这里留下了一个进水口,当地人称此处为“水眼头”。清清的泉水通过“水眼头”流进城内,沿着街道上的阳沟流经大街小巷。久而久之,人们将这“水眼头”处踏出了一条路,当地的民众就在这里开通了一条白南向北的街道,沿街间或出现了一些馍饼店、水烟作坊、榨油坊、杂货铺等。

上世纪50年代,“水眼头”这一条被人们踩出来的巷道和周围这一代因为承载了几百年历史的商业、文化等风貌而被正式命名为“水井巷”。

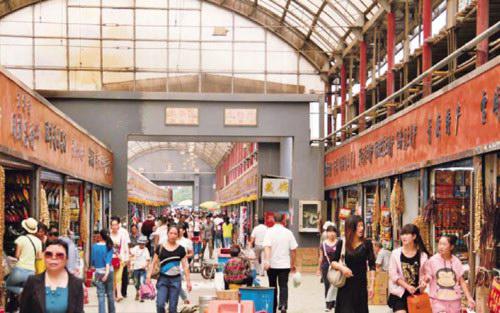

走进人流如织的水井巷,中间是人性化设计的座椅,供游客休息谈天。里面商贩们的吆喝卢、不同口音的游客与商贩的讨价还价声、店铺里传来的悠扬的音乐声此起彼伏。吃一碗老字号里的酸奶,便会让人卸下重重的乡愁;独具青海风味的酿皮、手抓羊肉、抓面等让人垂涎欲滴;民族风情的藏饰品、琳琅满目的土特产让人应接不暇……

多年来,水井巷在市场经济发展中不断积聚人气、沉淀深厚的商业底蕴,成为西宁市老商业街的金名片!

(文竹)