“自我革命”的挑战:一位大学教师的“祛魅”之路

朱志勇,阮琳燕

(北京师范大学教育管理学院,北京 100875)

本研究缘起于苏州S小学“学术型教师培养与实践”项目的一次研讨活动*该项目是国内某师范大学与苏州S小学合作研究项目,共同培养该校的20位“学术型教师”,组建学习研究团队。由凡庸和另一位大学教师共同合作开发培养体系,设计研讨活动的方式与内容。,参与研讨的S小学的20位教师先观摩主持该项目的大学教师凡庸*凡庸是本研究的研究对象,是国内某师范大学的教授。给小学四年级学生进行英语阅读教学的一节课再进行研讨。观摩该课堂教学时,参与的教师进行小组合作,确定课堂观察问题并收集资料,经过资料整理和分析之后,汇报观察结果并研讨。不仅观课评课方式新颖,且与众不同之处在于这堂课是由一位大学教师给小学四年级的学生上课。

我们对大学教师在小学尝试授课这一行动颇感兴趣。一般大学教师与中小学教师对话的形式较为桎梏于讲座、指导。为何这位大学教师要给小学生上课?为何小学教师进行学术性的课堂观察和研讨会成为该合作项目的常态?带着这些疑惑,我们决定扎根田野,探寻这位大学教师所思所为。由此,本研究的研究问题如下:

1.大学教师凡庸有怎样的教学理念?

2.他如何践行教学理念?

3.他又建构了何种师生关系?

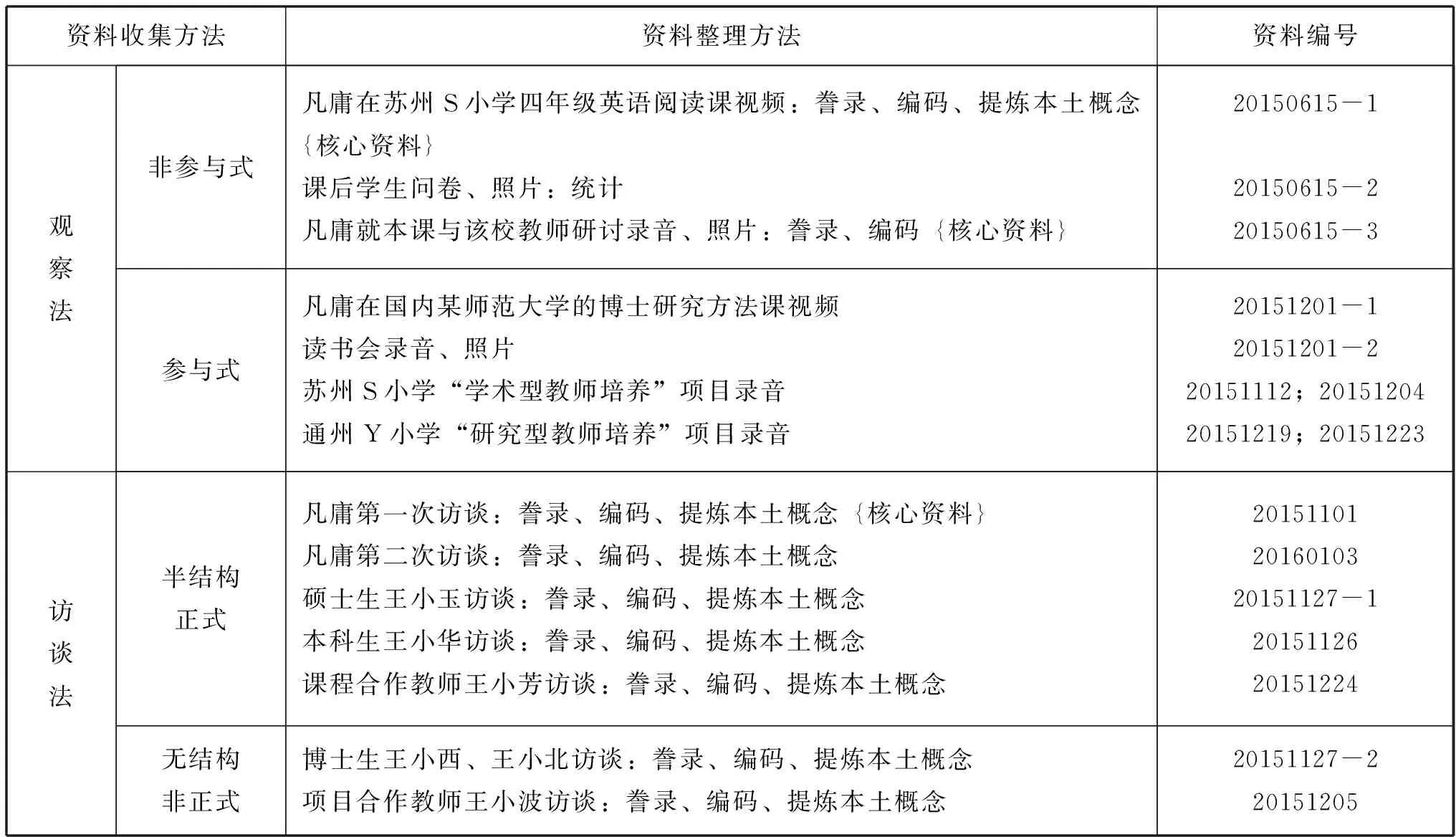

一、研究方法论

以社会学作为“学科之眼”,[1]勾勒“人”与社会脉络之间的非线性关系,期冀分析宏大社会结构中的“人”,洞见生活中习以为常却忽视的现象,是我们研究的动力和旨趣。本研究是一项质性研究,以研究对象的视野为立足点,尽量悬置我们原有的经验、理论和偏见,在收集观察、访谈和实物资料时,保持反思状态,尝试达到与研究对象的视域融合。我们以建构主义为研究范式,对资料进行誊录编码、本土概念提取和词频统计,使用类属分析和情境分析重构资料并解释,以研究者自身的学科视角与资料和学者对话,透过凡庸的教学理念和行动思考其“知识观”及其建构的师生关系。(参见表1)

表1 资料收集和整理方法

(续表)

注:资料编号按照每份资料收集的时间以及顺序进行标注。下文中引用某份文档资料时,均将注明编号出处。

在资料整理和分析阶段,我们首先让资料“说话”,[2]呈现凡庸的课程组织模式,及其宣称的教学理念;在梳理誊录和编码资料的过程中,我们的学科视角逐渐介入并开始“说话”。整个过程是凡庸教学理念显性表象到隐性本质的呈现,是具象化教学行动到抽象化的提炼。

基于小学英语阅读课、国际留学生硕士课和博士生研究课,以及小学教师发展合作项目的资料*表2中,凡庸在其大学给研究生所授课程包括博士生的《质性研究方法》(QRM)、国际留学生硕士生的Higher Education & Society, Governance, and Policy(HES)和Educational Policy Analysis(EPA)。(20150615-1;20151201-1;20151101;20151230;20160104;20160117),整理凡庸的课程组织模式如下,为“资料说话一”(见表2)。

表2 凡庸的课程组织模式

对原始资料进行整理后(如表1),我们对核心资料进行三级编码、词频统计和本土概念的提炼。我们可以提炼出凡庸的本土概念:抛绣球、接收器、编剧、演员;革自己的命,革别人的命;“单打独斗”抑或“小组合作”;尊生重教;学者型教师;职业定位。

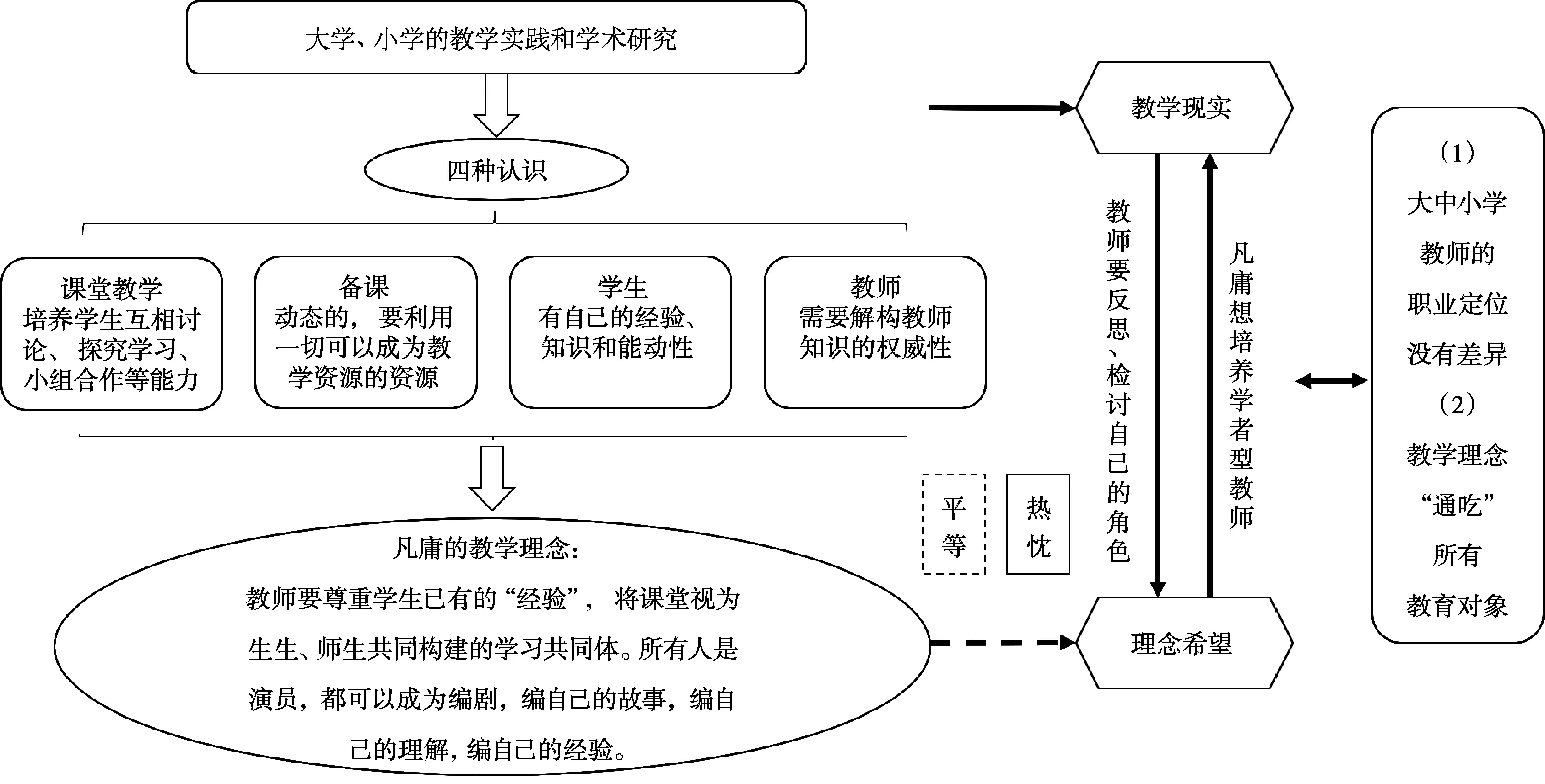

至此,我们可以结构化呈现凡庸的教学理念,此为“资料说话二”(见图1)。

此外,凡庸的教育理念和研究理念也可以透过其他资料知晓一二,以此些归纳为“资料说话三”(见图2)。

本文将以知识社会学为“学科之眼”,从凡庸的教学理念及其教学行动照见师生关系,对资料“说话”形成的初步框架进行重构和解释。在本研究的行文叙述中,我们选取与研究问题直接相关的关键事件和本土概念来回应研究问题,并将研究对象置于具体情境中,尽可能“原汁原味”地呈现凡庸的教学理念及其行动,描述其所构建的师生关系状态,并与已有研究展开对话。

图1 凡庸的教学理念

图2 凡庸的教育和研究理念

二、资料分析与结果:教师权威的解构与学生经验的建构

(一)“谁的时间”:“单打独斗”抑或“小组合作”?

六月清晨的小雨过后,天气微凉,苏州S小学的录播教室中间站着一位汗水已经浸湿衣背的大学教师。55分钟的英语阅读课里,凡庸设计了一次自主学习、三次小组合作学习和一次小组间互相提问回应的环节。在合作学习的过程中,他鼓励学生提问自己的组员,与组员分享学习和生活经验;在学习任务衔接的过程中,鼓励学生提问,并请其他小组的同学予以回应。一位学生在小组合作学习时举手对他提问,他说:“Please guess based on your experiences. Ask your group members.”学生屡次以此提问,他都报以同样的回应。整堂课中,凡庸在“小组式”课桌之间来回走动,重复最多的两句话是“Ask questions.”和“Do you have any questions?”。“question”一词在整堂课里总共出现

25次(20150615-1)。

在访谈中,凡庸提及让学生不断提问、互相回应的原因和思考。

我希望学生在阅读过程中提出自己的问题。我坚信:他们能够提出超越于我想象的问题;任何一个学生提出的问题,或者是一个团队、一个小组提出的问题,其他小组同学经过讨论,都能够回应。(凡庸-访谈-20151101)

J.T.Dillon[3]认为教师多种方式的提问能够让学生说得更多,思考得更复杂,加入得更深入,参与得更广泛,联结得更紧密,互动得更强烈,质疑得更丰富。但凡庸认为“提问权”应该还给学生,从小学就应该培养和训练学生的“提问意识和能力”,同时尽可能让学生同伴来回应学生提出的问题,这样学生的“创新和创造能力才有可能”。(凡庸-访谈-20151112)

这节英语阅读课开始之前,凡庸提前一个多小时到达四年级学生的班级,组织学生形成学习小组,之后趁着课间,将录播教室的桌椅摆放成七组“小组式”课桌*由4至6张课桌衔接拼组而成,组成的大课桌四周摆放6至8个座位,学生可以相视而坐。,与黑板、投影屏幕围合成半圆形,便于学生开展小组合作学习。

针对这堂课频繁的小组合作学习,及鼓励学生之间提问和回应的教学行为,凡庸认为:

小组合作是希望所有人参与,我们坚信每个人都乐于并善于分享自己的观点,同时我们尊重每个人的观点。在这个过程中,小组合作可以产生、创造出无限的教学资源和机会。这就解释并解决了传统课堂中教师提出一个问题后会有若干只手举起,最终只有一位学生获得回答问题机会的难题。而小组合作学习可以在同一时间段里有无数的学生提问、回应、再提问、再回应。这样,传统课堂教学中存在教育资源和机会分配不均的问题就得到某种程度的解决。(凡庸-访谈-20151101)

凡庸几乎在所有课程或合作项目的第一次课之前或之时,都组织4-6人的学习小组,在课程和培训期间,以个人和小组两种方式组织学生、教师参与互动。

与此相对,当一位教师的课堂教学中话语比例占到50%时,凡庸反问道:“这是你学习,还是学生学习?我们应该把时间还给学生”(凡庸-观察-20151112)。在凡庸看来,课堂是学生的课堂,课堂的大部分时间理应属于学生,在有限的课堂时间里,通过“单打独斗”和“小组合作”等课程组织模式的合理设计与安排,让学生产生思维火花,争取让每一位学生拥有更多课堂话语权,以期在教学课堂中实现教育机会公平。这与R.D. Kellough在论述教学资源导引时提及“不管学生的差异如何,他们在课堂中必须要有参与和学习的同等机会”的观点不谋而合。[4]

(二)“谁的知识”:“每个人都是编剧、演员和导演”

当看到凡庸将小学英语阅读课的大部分时间还给学生,让学生充分思考、提问、表达、对话和分享之时,凡庸如何看待学生?

所有参与这个课堂的学生都有丰富的生活经验、经历,也有实践和一定的理论。他们每一位都是一个贡献者、是一个建构者,他们不是“接收器”。课堂上我们所有人发表的观点、思想、见解、意见都应该得到尊重。课堂是一个所有人都参与的课堂,而不是一位教师一个人在那里做导演,做编剧,做演员,它是所有参与者的“战场”。(凡庸-访谈-20151101)

从凡庸课程组织模式(见表2)来看,凡庸希望与学生、教师展开小组合作学习,共同生产知识,构建学习场域。让学生讨论的“思维方式背后隐藏着一个理念:我们要善于利用学生已有的经验和知识,他们有能力去回答所有的问题”。(凡庸-访谈-20151101)

在一次博士生研究课上,凡庸紧握着翻页笔,三步并作两步地走到教室中间,目光从左至右环顾着班里的同学,双手用力地比划着说道: “我认为不仅仅只有我能回应大家的问题。你们都有自己的经验,无论是基于阅读,还是自己的研究,你们要贡献自己的观点。”(凡庸-观察-20151230)

对于博士研究生的课堂教学,我主张充分发挥他们的积极主动性,调动他们的“野性思维”,课堂情境是互动沟通的、对话磋商的、建构生成的。(凡庸-访谈-20151101)

别人提出问题,任何人可以回应。如果别人的回应还不太满意,其他人再回应。此时学生背后的知识经验就会带入到课堂。这样做会使得教师的权威被解构。长此以往下去,学生就会不再依赖教师,学生和教师的学习共同体就可以得到实现。学生们对自己的经验、知识充满了自信。他们就会独立思考,小组合作与同伴分享的这种精神和行动就会产生并持续,学生也就可能质疑教师、批判教师。(凡庸-访谈-20151101)

小组合作学习方式经常出现在凡庸的课堂上,学生之间的讨论、争论与回应,是学生建构知识的重要途径。A.L.Costa认为教师作为领导讨论的重要角色体现在组织、提问、回应、监督、榜样这五种行为。[5]凡庸“利用一切可以利用的资源来备课”(凡庸-访谈-20151101),组织学生开展小组合作学习,鼓励学生提问和回应,这些都是学生在课堂上良好互动的基础。而一个好的讨论应该更多关注学生的行动,较少关注教师的行动。这与普遍认为的教师行动和技术主要决定讨论的有效性以及达到课程目标的观点背道而驰。D.Bridges认为好的课堂讨论是学生能够相互对话、相互倾听、相互回应,能够增进话题理解的讨论。[6]通过小组合作学习,凡庸坚信“能够培养学生质疑、提问、回应、争论、讨论的能力”。(凡庸-访谈-20151101)

当视学生是课堂的主体、经验的拥有者、知识的生产者之时,知识便不只是教师的知识,学生的生活经验、经历,都可以在课堂中经过讨论、分享、碰撞生成新的知识。知识既是教师的,也是学生的,教师的知识权威性被解构。

我们基于非参与式课堂观察和访谈资料得出凡庸所持有的“学生观”、“教师观”、“知识观”:教师和学生都具有经验,可以通过学习,共同生成知识,并开展下一轮学习(如图3所示)。

图3 凡庸的“学生观”、“教师观”、“知识观”

知识是连结教师与学生关系的中介,如何看待知识,即所谓的知识观,是建构教师观、学生观的基础,并且“三观”之间相互建构、互相影响。

(三)“谁的权力”:“研究到底是谁的事儿?”

凡庸认为学生质疑教师,质疑的是教师的观点,质疑的是教师拥有的知识,质疑的是教师拥有知识后所形成的权威。

解构传统的学生、知识、教师三者之间的关系,最重要的问题是“权威”。教师是知识的权威吗?学生是知识的容器吗?至少在我这里不是。知识社会学在探讨知识与权力的关系。我要去解构的是什么?我们可以通过教师和知识的关系,学生和知识的关系,进而影响师生关系的建构。我个人认为,这背后的权力、权威,需要被解构。(凡庸-访谈-20151101)

教师对课堂角色的反思,是对教师自己“占有知识”的角色反思,更是对知识背后隐藏的权力所形成的教师权威的反思。教师话语霸权会导致学生对教师的绝对服从和盲目迷信,压抑学生的求知欲、自信心和想象力,扼杀学生的怀疑、批判和创新精神,使学生成为知识的“接收器”。[7]所以教师要检讨:

中小学甚至大学课堂中,学生的眼神为什么只聚焦于教师?即使学生在陈述观点时或倾听他人回应时,他们为什么还是那么依赖教师呢?这恰恰是由于教师们在课堂教学中日积月累地塑造了教师是知识的权威:只有教师才能给出正确标准的答案。请问任何一位中小学教师在现有的知识体系中到底生产了多少,到底做了多大的贡献?他们到底是知识的什么角色?生产者?传播者?还是二道贩子?(凡庸-访谈-20151101)

在英语阅读课上,多名学生在小组合作学习时没有与组员讨论而是举手提问凡庸希望得到回应;在大学博士生研究课上,也有学生认为“老师根本没怎么讲”(20151127-2)。我们通过访谈了解到,在一些小学生看来,正确答案是老师给的;在一些研究生看来,老师应该是“你讲我听就好了,不然学不到什么”(20151127-2);在一些参与合作项目的教师看来,“研究是大学老师的事儿”(20151205)。

但凡庸认为研究不仅是大学教师的事,中小学教师也有研究,只是研究问题和方向不同。即使是小学生的学习,那也是一种学术训练(academic training)。

现代的学校教育制度不是我国创立的,而是从外面引进的。欧美中小学和大学每个学期末或学年末,都会给学生的学习成绩或学业表现给出一个评定,也分学科,他们对这个“学习成绩”或“学业表现”的英文是什么呢?那是academic achievement 或academic performance。这说明欧美的小学、中学、大学把学生学习的所有课程都认定为学术课程,相应的说,小学、中学和大学的教师所从事的教学工作和研究工作都是学术性工作。这就说明他们对大、中、小学教师的职业定位是相同的,即教学、研究与社会服务。但是我们的先辈们在引入这种制度时,传错了,以讹传讹,认为学术研究工作不是中小学教师的职责,进而人为地把中小学教师的职业定位与大学教师的给割裂开了。我非常反对这种割裂,非常反对中小学教师认为学术研究不是他们的职责的这种论调。我认为,只要在学校从事教师这个职业,他/她就必须从事学术研究工作,而且大、中、小学教师所进行的研究逻辑是一致的,这种研究逻辑不可以“讨价还价”。(凡庸-访谈-20151101)

如此,研究生的课堂更应该是学生和教师共同生产知识,凡庸认为自己也只是知识的“二道贩子”,每位同学都在阅读、都在做小研究,就是在知识生产,每个人都可以对自己的感受和所做的研究发表观点。隐藏在研究分工背后的逻辑,是“谁拥有知识”的权力问题。

人们一般认为权力意味着有能力控制或有机会获得好的资源,是一种控制力。[8]在权力视角下,对教育者的挑战是:如何在学习中赋予每个人权力,让人能够维持关系,持续对话,建构新知识?L .A.Rex和L .Schiller认为可以通过话语分析来提高课堂互动,话语是课堂学习的关键,是建构和重构教育世界的中介。[9]

L .Stenhouse认为“研究是教学的一个基础”,在推行“教师作为研究者”运动过程中,他希望所有学校的教师具有试验、怀疑的精神,教师要以研究为基础,这就需要重新定义教师、教学和知识之间的关系。他认为现在的知识传递方式是让知识统治学生,而不是知识服务学生。由此,他提出不同学段教师的责任在于,让学生从教师的思想中解放出来,培养学生探究知识的能力。[10]这就包含了凡庸强调的所有学校的所有教师要具有学术研究的能力,只有教师具有了学术研究的研究逻辑和能力,才能在学校的日常生活中耳濡目染地影响学生的研究能力。

(四)“谁的时代”:“这是一个尊生重教的时代”

尊师重教是我国教育的传统,凡庸提出“尊生重教”并不是否认优秀传统文化的精髓,而是与新课程改革提出的“以学生为中心”相呼应。21世纪初的新课程改革已近20年,“教与学什么”的改革基本尘埃落定,“怎么教与学”的改革步履维艰。

在这个信息化的时代,学生们来自于不同的家庭、社区,所有学生个体聚集在一个班级、年级、学校时,他们有着无数类型的经验和知识。教师面对这些“鲜活”的学生个体和群体时,怎么办?我认为,教师首先要尊重学生,尊重他们在学校教育(教学)之前、学校之外获得的经验和知识,进而使得不同学生个体能够在学校场域中、课堂情景中通过互动和分享,把鲜活的经验和知识转化成抽象的、更为高级的知识。这种“尊重学生”不仅表现为尊重学生已有的经验和知识,更表现为给予学生自由陈述和分享他们的观点和思想的机会,还表现为教师对自身角色的反思和检讨。(凡庸-访谈-20151101)

教师反思在课堂中的角色,将课堂时间还给学生;鼓励学生将生活经验、经历带入课堂,生成新观点,生产自己的新知识;解构自身拥有知识的权力和权威,就是尊重学生,尊重学生探究、建构知识的权利。课堂中传统的“知识与权力”关系,即教师拥有知识权威、学生接受知识的逻辑需要被解构,进而构建一种教师和学生共同生成知识的“共生”权力关系。

三、研究结论:“自我革命”的挑战——“祛魅”的师生关系

教师和学生共同生成知识的“共生”权力关系的理念挑战了传统的师生关系,以此可以照见凡庸希望建构的师生关系。“尊重学生”无疑是建立一种“理想类型”[11]师生关系的关键。何为“尊重学生”?凡庸认为从反对体罚起始的尊重,是最低层次对身体的尊重,是“人之为人”的基础;更深层次的尊重是对学生思想的尊重。

尊重学生已有的经验和知识,充分使他们拥有陈述自己观点和思想的权利,拥有批判和质疑的权利,拥有自我或彼此合作生成知识的权利,拥有生产知识的权利。(凡庸-访谈-20151101)

“尊生重教”的理念是在继承优秀传统文化基础上的挑战。

这里的传统有宏观和微观之分。宏观的传统表现在教学文化、学校文化、教育文化中。微观的传统表现在教师个体层面。任何一位教师从教多年之后,他/她的教学经验就是一种传统。面对这种自己造就的“一本万利”的“传统”的教学经验,再面对日新月异的学生时,你怎么办?你可以“继承”你自己的“传统”,那真的会“害了学生”。如果我不想“害”学生,怎么办?只有反思、检讨和挑战自己的“传统的教学经验”及其背后的教学理念,再构或重构自己的教学理念和教学行动。这可能吗?如果可能,又有多少教师这么做了呢?(凡庸-访谈-20151101)

凡庸提出了对宏观传统和微观传统的挑战。

教师个体对宏观传统的挑战可能性很小,也非常难,这就需要整体性的自上而下的改革!教师个体对微观层面的传统的挑战相对来说也难,这就是需要教师“自我革命”!何谓“自我革命”?教师要在何种条件下,具有何种能力才能“自我革命”? 我认为:教师的自我革命意指教师进行自我研究、自我反思和自我批判,进而不断自我革新教学教育理念,并实践行动。这种“自我革命”的观念和能力需要学校组织文化的孕育,需要学校管理团队的刺激、需要学校搭建各种自我发展的平台、需要各种自我成就感的展示和认同、需要各种情感的支持。(凡庸-访谈-20151101)

对“宏观传统和微观传统”的挑战,实质上是对“知识本质”的探寻和思考。

我们可以通过反思教师和知识的关系、学生和知识的关系,进而检讨师生关系的建构。师生关系与你的知识观、教师观有关系。这也与社会发展阶段有关系,当我们从农业社会向工业社会、信息社会转型时,特别是计算机和互联网科技的发展,知识的生产方式、传播渠道、获取途径发生了很大的变革,此时此刻,难道教师自身不需要反思和检讨自身的角色吗?(凡庸-访谈-20160103)

因此,凡庸希望建构一种“‘祛魅’的师生关系,或者是说‘打破传统’的师生关系,对‘传统’的师生关系进行革命”(凡庸-访谈-20160103)。马克斯·韦伯(Max Weber)提出的“祛魅”,意指“世界从神圣化走向世俗化、从神秘主义走向理性主义的过程”。[12]不仅是对巫术的祛除,也是对“克里斯玛”传统权威的反抗,更是从崇尚宗教神秘转为崇尚科学知识的世界观的改变。

凡庸关于知识与学生、教师之间的教学理念指导着教学行动,照见了一种师生关系:这是一种“以知识为中心,教师和学生共生知识”的教学理念,是一种“师生共同提问、对话、争论、建构”的教学行动,是一种“解构教师知识权威,赋予学生话语权力”的师生关系。

四、理论探讨:知识新模式下“知识与权力”之思

“以知识为中心”的教学理念涉及到“知识是什么”的问题,马克斯·韦伯意涵中的“祛魅”没有直接道明知识的内涵与外延。20世纪中期以后,科学研究被认为存在着不确定性、随机性、选择性,知识也逐渐成为一把“双刃剑”,“在给人类生活带来巨大便利和发展的同时,给人类带来环境恶果和难以估计的毁灭性风险,知识逐渐融入了社会性、人文性的角色”。[8]由知识所形成的意识形态和权力色彩更加显现,[13]特别是“在信息时代,知识的问题比过去任何时候都更是统治的问题”。[14]在知识社会中,知识不仅是知识本身,它已经“融入了处于社会深层的认知联合体、概念结构以及权力与利益的认知结构中”。[15]

“知识与权力”从古典时期的一体化关系,发展到传统的剥离关系,进展到现代的相互蕴含关系。[8]从知识与权力的关系以及知识的教化和再生产功能,可以窥见传统课程模式中教师与学生之间的关系是统治与冲突的。而现代知识观,在知识社会学的科学知识社会学阶段,注重日常知识和自然科学知识,[16]并对知识模式问题进行探讨,不仅认为知识是一种在世的互动模式,也强调在情境和历史中知识与其他表象和实践的有意义联系;还认为知识模式的发展由模式1发展至模式2,逐渐扩大了“知识”的意蕴和生产知识的主体。知识不仅仅可以由专业者(如大学教授、知识分子)所生产,也可以由通过网络等多种渠道获得信息的民众所生产。知识常常是具体情景中“去中心化”的。[17]知识的应用也不单囿于专业的知识生产者,还可以是获得信息的普罗大众。[15]凡庸尊重学生的生活经验、经历,抑或研究以及学习过程中产生的观点、见解,并在课程生成过程中,结构化、系统化这些经验、经历以形成知识,恰好回应了知识新模式的特征。

20世纪70年代以来,社会建构主义认为“社会实在是一种主观实在,是个人和集体行动者历史的和日常的建构结果,所有知识都是社会性的”。[18]此后,课堂教学方式也受建构主义的影响,更加强调学生经验的融入和知识生成。G.Wells认为学习是通过两人或以上共享目标的共同体协商、理解的过程;知识由不断地讨论、解释、建构而生成;教师和学生都有学习的责任;教师扮演的是领导讨论的角色,促进对话、帮助学生协商并达成一致;学生运用原有知识,经过协商、对话形成共有理解;话语强调讨论的反思性和知识的联结;学生在学习共同体中通过合作、持续对话建构共有的理解。这些知识社会建构观点均是对传统教师传授信息的知识模式的挑战。[19]J.Brophy提出“经验、信息、知识建构和理解”是一个螺旋的认知过程,与行动相关联,且协作式的知识建构过程产生于成员的共同体、社会互动之中。[20]

R.Kindsvatter从教师社会权力的视角透析课堂讨论的动态。[21]他认为教师具有专家权力、威望权力、合法权力、奖励权力和强制权力。若教师综合运用这五种权力则能够设计特定的课堂情境,展开有效讨论。这五种权力在一定程度上,是教师的教学能力,虽然肯定教师拥有知识的权力,但其教学理念仍然是以学生的学习、以学生知识的生成为中心,与单向的教师权力有所区别。凡庸与G.Wells和J.Brophy的观点相似,却与R.Kindsavtter的理论稍有差异,凡庸期望解构教师的专家权力和威望权力,与学生共同生成知识。

L.Abawi, J.M.Conway和R.Henderson认为学习中最重要的是联结,教育者“教”与学生“学”的联结,新的学习和已有知识的联结,教师与学生社会关系的联结,理论与实践的联结等。[22]教学中的联结包括形成关系、搭建架构、生成新知识,以及达到认知、文化、社会、心理和生理方面的理解。

凡庸意识到“信息化社会转型,特别是计算机和互联网科技的发展”等对知识接受、组织、传播与生产的影响,与知识新模式(模式2)有异曲同工之处。杰勒德·德兰迪则进一步指出“今天的知识不再是抽象的、形而上学的和解放的。后工业社会是以知识为基础的。我们生活在一个信息社会,这个信息社会已经通过商业化和工具化来分化知识”。[15]

但是,有学者逐渐开始反思知识的建构性和相对性会走向知识的虚无主义。迈克尔·扬(Michael Young)从建构主义的知识观转向社会实在论的知识观,开始关注是什么构成了学校知识等问题,便是对知识社会学新的回应,也是对巴瑟尔·伯恩斯坦(Basil Bernstein)关于垂直知识和水平知识分类的认可和延续。迈克尔·扬提出“强有力”的知识是学科知识,知识和日常经验分化,学校知识与非学校知识分离,是就知识与文本而言。学校教育是让学生从“情境的知识”到“去情境的知识”。[23]彼得·伯格(Peter Berger)与托马斯·卢克曼(Thomas Luckman)也提出社会具有客观事实及主观意义的社会“双重性”,知识社会学需要将人们在生活中的“所知”当作“事实”来研究,而常识性的“知识”更适合成为知识社会学研究的主题。[16]

故此,凡庸在学生各抒己见之后,对学生观点进行再回应、再组织、再融合的过程,是尊重已有知识并进行新一轮知识构建的过程,是进一步将零碎化经验形成系统化、结构化知识的过程。源于“祛魅”,却不止于此。由现象学发展而来的现象学社会学,重点关注日常知识的建构、传递和影响。[24]我们认为,这为学生经验生成“类型化”知识提供了理论基础。

教师与学生的关系,在信息化社会,应该是一种平等的、互为建构的“祛魅”关系。教师、学生与知识的关系,在科技日新月异但风险日益增加的时代,应该走向“祛魅”与“复魅”的中和之路,既有对知识的尊重,也有对自然的崇敬,对生命的敬畏。[25]

五、文献对话:教学理念及教学行动所照见的师生关系

回观教学理念和教学行动,这是一个既无法分开、又平行运动的系统。[26]近年来,除了应然层面的教学理念概念、功能、作用,教学行动的伦理等思辨研究之外,也出现了运用量化方法进行教学行动构成、影响、评价的实证研究,或教学行动的方法、师生交互模式等策略研究,但是,国内教师课堂行动在研究方法上缺少学理分析,较多地停留在行动的关注方面。[27]因此,教学理念与教学行动之间的关系逐渐成为研究者关注的重点。

教学理念可以看作是一种态度,[28]是从教学理论中演绎出来且具有实践倾向的教育价值追求。[29]彭钢总结道:“教学理念是教学观念与教学理想的一种融合,是一种主、客观的融合,是一种认识与信念的融合,是一种思想行为的融合,是一种事实判断与价值判断的融合”。[30]罗三桂认为现代教学理念具有教学的互动性、学生的主体性和知识的建构性。[31]教学行动有广义和狭义之分,广义的教学行动泛指教和学的行动,既包括教学语言、教学组织,也包括情感、态度、价值观等要素。[28]教学行动是一种社会行动,是教师在充分考虑教学系统各种条件和基础之后,进行有意识选择的社会行动,有言语行动和非言语行动之分。[32]

教学理念向教学行动转化具有内隐机制,包括教师自身的学习理解、认同内化、创新生成和外化实践等阶段。[28][33]目前教学中,时常出现教师的教学理念与教学行动割裂的状态:一种情况是教师没有先进的教学理念;另一种情况是教师具有一定的先进教学理念,却因外部条件限制,不足以对教学行动产生影响。[34]

罗刚、舍雅斌认为“随着教育信息化的发展,信息对称环境随之产生,从而导致了传统教师权威的消解”,进而引起师生关系的变化。[35]许多学者从哲学[36][37]、社会学、心理学等视角都对师生关系进行了探讨,[38]认为师生关系可以逐渐走向“民主、平等”的关系[39-42]、同伴探索式的师生关系[43]、生命视野中师生意义共建的师生关系[44]、理解型的师生关系[45]、审美型师生关系[46]、教育者对受教育者之间关爱、引导和精神唤醒的师生关系[47]、生态型师生关系[48-50]、以尊重为核心的现代师生关系[51]、“民主平等-相互对话-互尊互爱-相互信任-共创共享-教学相长”的师生关系[52]、丰富儿童的他者经验与情感体验的师生关系[53]、基于学生创造力发展的师生关系[54]、关心型的师生关系[55]、平等对话的师生关系[56]、倾听教学下和谐的师生关系[57]等模式。其中,建构主义的教学“把学生对知识的意义建构作为整个学习过程的最终目的”,对师生关系的重构产生了重要影响,“教师与学生在任务取向上是平等合作的”,[58]需要慎思教师话语霸权,实现师生话语权共享的和谐师生关系。[7]但是,“在现代机械论的语境中,师生关系是疏离的而非友爱的、是契约式的而非伙伴式的,是平等的但缺乏教育性的。当下师生关系在走向民主与平等,却同时也出现了疏离和冲突等不良症候”。[59]吴康宁提出“师生之间应由静态的‘师教生学’关系转变为动态的‘共生互学’关系”。[60]此外,根据知识类型的不同,教师与学生的关系也有所区别。刘艳侠提出,当知识是客观之学时,教师和学生是疏离关系;当知识是以思考与判断能力为核心的建构之学时,教师与学生是“从游关系”;当面对整全知识时,教师和学生都是学习者,教师要成为学生的友伴,建立“共游关系”。[61]基于教育历史和实践,万作芳、任海宾概括了师生关系的四种类型,即神圣型、权威型、平等型和服务型。[62]师生关系研究颇多,李长吉、陶丽综述了近三十年师生关系的研究概况,认为“我国师生关系研究经历了师生主客体论争和多维视角透视两个阶段,内容涵盖了师生关系的本质和内涵、解构、特征、类型、影响因素、建构策略等诸多方面”。[63]尽管师生关系的应然提法很多,但是实证研究较少。朱志勇、范晓慧运用个案分析的方法,揭示了Z小学一位五年级教师的教学观念,研究发现王老师的“知识观”并没有实质性变化,王老师仍然将自己视为知识的“垄断者”与“销售者”。[64]杨洋采用定量和定性的混合研究方法,运用教育社会学的冲突论和解释论阐释了四所天津高中师生冲突发展演变过程。[65]

在目前众多的教学理念、教学行动及师生关系的研究中,鲜有以质性研究方式深描大学教师的教学理念及其教学行动的研究,也鲜有从知识社会学的学科视角对教师教学理念及其行动所互动建构的师生关系进行理论分析的研究。在分析和解释凡庸的教学理念和行动及其“祛魅”师生关系建构时,我们发现“自我革命”不仅是一种方法论,同时也为当下大、中、小学课堂教学改革提供了一种“教师自我革命*21世纪以来,教育研究领域中首先提出“自我革命”这个概念的是吴康宁教授,他认为全面深化改革需要“利益相关者的自我革命”。[66]”的理论视角,即“教师进行自我研究、自我反思和自我批判,进而不断自我革新教学教育理念,并实践行动”。