刑事审判之善:坚守型法官有什么特色?

——记全国审判业务专家陈庆瑞

本社记者 张君

他是一名掌握着生杀予夺大权的高级法官,但在20多年的职业生涯里,总是战战兢兢、如履薄冰,始终保持着对法律的敬畏和对生命的尊重;他是一名学有所长、著述颇丰的学者型法官,但却淡漠名利,甘于奉献,数十年如一日在刑事审判岗位上埋头苦干,任由岁月的流逝洗却芳华、早生华发,依然保持本色、初心不改;他更是一位在情与法的较量中能够恪尽职守、站稳立场的执法者,因为秉持操守、心存公正,所以法律的天平在他的肩上就会稳如泰山、永不倾斜!

他就是全国审判业务专家、河北省高级人民法院高级法官陈庆瑞。

铁肩担道义

1998年,陈庆瑞毕业于河北大学法律系,后获得北京大学法律硕士学位、香港城市大学法学博士生在读,历任河北高院书记员、助审员、刑一庭副庭长、刑二庭副庭长、三级高级法官,是河北高院四个刑庭中从事刑事审判时间最长的法官之一,他也因此时常被人们戏称为省高院刑事审判领域内的“化石级”人物。

德国著名法学家拉德布鲁赫曾说:“法官的品行应该是不惜一切代价,甚至包括牺牲生命,以正义为本。”从佩戴上法徽的那一天起,这句话就成为陈庆瑞的座右铭。工作伊始,他被分配到省高院刑一庭。该庭主要负责全省严重暴力犯罪案件的二审,基本上都是无期徒刑以上乃至死刑的重刑案件。作为一名掌握着生杀予夺权力的终审法官,陈庆瑞深知自己使命艰巨、责任重大,工作中的任何一丝麻痹和轻率,都有可能覆水难收、铸成大错。

也许是造化弄人。小时候,家里过年杀鸡,陈庆瑞每次都躲得远远的。现在作为一名刑事法官,他每天所要面对的,几乎都是血淋淋的现场画面、尸检解剖照片以及被害人亲属哭天喊地的悲鸣,而这些对于似乎有些“心太软”的陈庆瑞来说,无疑是一种巨大的心理冲击和煎熬。刚开始接触案卷材料,他晚上有时还会做噩梦,那些血腥恐怖的凶杀场面,几乎成了他挥之不去的梦魇。或许正是这种对生命的敬畏与怜惜,所以他对每一个死刑案件的复核都显得格外审慎与凝重,因为他知道,自己所把守的,是法律的最后一道关口和底线,如果其中出现任何一丝疏漏与差错,就有可能让一条鲜活的生命蒙受冤屈、阴阳两隔。

一次,某中院判决认定被告人白某于2007年1月某日晚酒后来到邻居黄某女家,图谋不轨,黄某女不从,二人遂发生争斗,导致白某将黄某女掐死后逃离。白某第二天被抓获归案后,始终不肯供认杀人,自称系第二天去死者家打水时才发现了尸体。陈庆瑞审查后发现,白某虽有重大作案嫌疑,但是侦查取证过程存在许多重大瑕疵。现场没有院墙,屋门内粮食散落一地,死者衣着整齐,杀人原因不明;现场提取的死者十指指甲及擦拭物缺乏提取笔录和见证人;鉴定人员对现场足迹的分析意见自相矛盾;白某家徒四壁,案发当天即对白某家进行过仔细勘查,但是案发近一年以后,侦查人员又从其衣柜中提取到死者拴小狗的铁链子,难以排除合理怀疑。在陈庆瑞的坚持下,该案两次发回重审,均没有解决关键证据的瑕疵,最终以证据不足宣告白某无罪。“有一分证据说一分话,没有证据就不能认定有罪。当法官必须坚持证据裁判原则,才能切实防止冤错案。”陈庆瑞不无感慨地说。

>>陈庆瑞在提审中

2006年,他刚刚开始独立办案时受理了一个案件,让他真正体会到法律的尊严和职业的神圣。案件的残暴程度是非常少见的。被告人马某等6人犯罪团伙,8年间流窜多地抢劫、盗窃作案,抢劫手段极其残忍,致7人死亡、多人受伤,其中一起抢劫是夜入民宅灭门一家4口,歹徒们甚至连一个6个月大的婴儿都不放过,他们把孩子狠狠摔在地上再用脚踹死。面对马某团伙抢劫案惊世骇俗的案情、血腥的现场照片,陈庆瑞边仔细查阅案卷边心疼地落下眼泪,强烈的正义感油然而生。“不杀不足以平民愤,必须严惩严重侵害人民群众安全感的罪犯!”他心里想到。可万万没有想到,众被告人发生了严重的串供翻供,给二审审理带来了很大困难。他在严格审查事实和证据后,去伪存真,仔细论证,查明了串供事实,依法报经审委会研究,最终驳回上诉,维持了3名主犯死刑。从此,他默默下定决心:执法律之剑,惩恶扬善!严惩犯罪,维护社会稳定,保护百姓平安。

由于陈庆瑞工作细致、办案严谨,同时在刑事审判工作中具备较高的职业素养,因而很快就成了省高院的业务骨干,先后承担了多起疑难复杂、影响广泛的大案要案的审理工作。2008年9月,震惊国内外的“三鹿婴幼儿奶粉”系列案案发,导致全国众多婴幼儿因食用含三聚氰胺奶粉引发泌尿系统疾患,多名婴幼儿死亡。国家、众多奶制品企业和奶农损失惨重。张玉军是用三聚氰胺制售假“蛋白粉”的罪魁祸首、始作俑者。一审宣判其死刑后,陈庆瑞与其他同事一起组成二审合议庭,放弃春节假期休息,夜以继日审阅案卷、协调补充查证,依法公开开庭审理了张玉军以危险方法危害公共安全一案,依法维持了一审死刑判决。此案终审后,积极迅速地回应了社会关切,赢得了群众的掌声,安抚了受害家庭的心灵。

2010年,陈庆瑞被选拔为当时河北高院最年轻的副庭长。因工作需要,不久后调任刑二庭副庭长,所承办的刑事案件性质发生变化,从审理暴力犯罪案件转为重大职务犯罪、毒品犯罪、涉众型经济犯罪、少年犯罪等案件,以及分管全省职务犯罪、涉外刑事案件、未成年人犯罪等近20项刑事专项斗争的对下指导。

他积极带头担任审判长开庭办案,圆满审理了大量“骨头案”,实现了政治效果、法律效果与社会效果的有机统一。国家发改委能源局煤炭司原副司长魏鹏远贪腐案即是其中之一。魏鹏远是小官巨贪的典型,受贿、巨额财产来源不明涉案金额共计3亿余元,被查处时因清点赃款烧坏了数台点钞机,引起中央和社会各界的高度关注。该案卷宗420余册、犯罪240余起、判决书40多万字。陈庆瑞作为该案死缓复核审的审判长,与合议庭成员一起付出了常人难以想象的艰辛,逐起逐笔核对犯罪数额,逐字逐句修改裁判文书,甚至连一个标点都不放过,最终依法核准了该案,魏鹏远成为全国第二个被判处死缓终身监禁的罪犯。

死刑案件人命关天,不能有任何闪失。陈庆瑞深深知道:“杀人不是割韭菜,割了不能长出来。必须时刻如履薄冰、战战兢兢,严把案件质量关,才能把每一个案件都办成经得起法律和历史检验的铁案!”2008年,在他审理的一起案件中,被告人杜某1996年在秦皇岛抢劫杀死一个收废品的人,因杜某有自首情节等,一审判处其死缓,杜某不上诉。该案依法报送省高院复核死缓。陈庆瑞并没有因为杜某不上诉而草率结案,亲自到看守所耐心细致地提审杜某,核实案情。在他的旁敲侧击下,杜某的心理防线再度失守,又供出1996年自己在黑龙江省牡丹江市还杀害过一名外出买东西的老太太。鉴于出现重大线索,案件发回补充侦查,杜某所供属实,一起10年前的积案得以昭告天下。

陈庆瑞办案仔细是出了名的。他所办理的案件报请审判委员会讨论,事实和证据基本上都是“免检”的。

“善待”情与法

“法律无情人有情,要让冰冷的法律展现出司法的温度、体现司法的人文关怀。”陈庆瑞时常这样告诫审判团队,并且率先垂范、以身作则。重大暴力犯罪案件的被害人亲属往往失去了亲人,又在经济上造成重大损失,附带民事诉讼调解比轻微刑事案件调解困难得多。对于那些因为民间矛盾、邻里纠纷、家属婚姻纠纷引发的恶性案件,通过司法调解、国家救助,可以最大限度地修复被损害的社会关系,让受害方减轻流血又流泪的伤痛。所以,陈庆瑞避免就案办案、机械办案,办案时特别注意做好附带民事调解和群众信访接待工作。2007年至2009年三年间,他调解附带民事赔偿金200余万元,仅2008年就调解附带民事诉讼8件,履行金额57万余元,实现了案结事了。

不管是当事人哪一方上访,陈庆瑞都在第一时间热情接待,有时还主动到当事人家中探访。陈某故意杀人一案,被害人是独子,因敲诈陈某,被陈某枪杀,一审依法判决陈某死缓并无不当。被害人的母亲患有乳腺癌,对一审判决结果表示强烈不满,长期上访,并有倒地打滚、哭闹自杀等过激行为。陈庆瑞不但有访必接,还多次主动与其联系沟通,嘘寒问暖,协调当地法院、政府加大救助力度,并建议为其办理领养孤儿手续,在多方努力下,被害人母亲息诉罢访。

在徐某等5人故意伤害抗诉一案中,徐某等5人与其他4名社会人员因琐事发生斗殴,互殴中徐某持刀刺死1人。被告人中有3人系未成年人,死者也是未成年人。死者家属情绪异常激动。二审开庭,诉讼参与人多达20人,陈庆瑞不但妥善处理了庭审中发生的各种突发问题,而且在庭后立即进行多方调解,使部分被告人与被害方达成了民事调解协议,并按期履行,案件处理峰回路转。一位从东北来上访的70多岁老人,经过陈庆瑞接待后,紧紧握着他的手说:“真没想到,你这么年轻,这么有素养,不管你怎么判这个案子,我们都服判,我决不会再来。”这样的事例不胜枚举。每当有当事人表示要送感谢信或锦旗给他时,他都婉言谢绝,并诚恳地告诉当事人,凭良心办案、依法办案是做了自己应该做的。“人心都是肉长的,你真心对待当事人,他们便不会难为你。”这是他悟出的道理,也是他做人的根本。

宽严相济,该宽则宽、当严则严是我国一贯的刑事政策。在一起贩卖毒品案中,翁某伙同他人贩卖毒品5000余克,一审判处其死缓。检察机关抗诉认为量刑畸轻。陈庆瑞分管的合议庭合议时其发现翁某显系当地毒枭,持有枪支,以商护毒,虽已是癌症晚期,但属罪大恶极,应予严惩,遂提出了改判死刑的意见,并被审委会采纳。该案报请最高法院后,最高法院依法核准了该罪犯死刑。

与之相反,何某伙同颜某于2012年从广东运输770余克毒品返回东北贩卖,途经河北境内时被抓获。一审判处何某死刑。何某在开庭中认罪态度很好,颜某则百般抵赖。庭审结束后,何某七八岁的儿子追着囚车一路奔跑着想看一看爸爸。这让陈庆瑞感动之余,深入思考如何更好地贯彻执行宽严相济的刑事政策。何某贩毒数量已经达到当时掌握的判处死刑毒品数量标准,可以判处死刑,但是陈庆瑞认为裁量刑罚必须坚持数量加情节的原则,综合考虑毒品数量、情节、危害后果、被告人的主观恶性以及当地禁毒形势等各种因素,做到区别对待,考虑到何某认罪态度始终较好,又系初犯,毒品亦没有流入社会,他提出了改判死缓的意见,并被审委会采纳。何某妻子打电话询问判决结果时,陈庆瑞语重心长地告诉她:“何某认罪态度好,法院给了他一次重新做人的机会。请你转告他,一定要改邪归正、浪子回头,儿子等着他回家!”

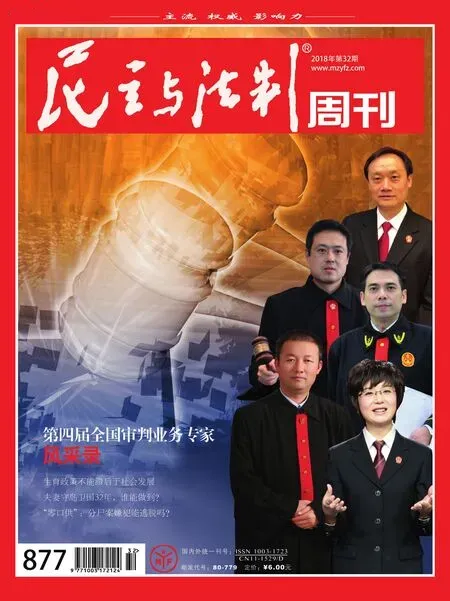

>>最高人民法院院长周强为陈庆瑞颁发全国审判业务专家证书

陈庆瑞虽然在司法审判工作中,十分注重处理好法与情的关系,做到既能展示法律的威严,同时又能体现出法律应有的人文关怀,但是在对待权力与利益、责任与感情问题上,他却总是界限分明、毫不含糊,态度坚决地做到法不容私、法不容情。因为他深深地懂得,权力是一把“双刃剑”。权为民所用就能挺直腰杆、刚正不阿;权为己所用就会丧失底气、伤及自身。

有一次,陈庆瑞办理的一起杀人案,被告人因嫉生恨,当众向其前夫的新婚妻子捅了几十刀,将其残忍杀害。案件进入审理阶段后,被告人亲属多方找人说情,并且非要送给他一张内存5万元钱的银行卡,要求从轻判处,被他严词拒绝。还有的当事人想方设法找到他的手机号码要挟利诱,千方百计拉关系,都被他断然拒绝。

还有一次,一位在大学时与其私交甚好的律师同学找到他说:“我在河北接了一个大案子,这个案子恰好也在你的权限范围,你帮我运作一下,有钱咱们哥儿俩一块儿挣怎么样?”陈庆瑞义正词严地告诉这名同学:“同学如手足,你有别的困难,我会义不容辞地帮助你。但是案子上的事,咱们免谈。这种钱我不能挣。真想挣大钱,我早就辞职干律师了。”这名同学似乎没有想到陈庆瑞会如此“不讲交情”,顿时变得语塞难言、手足无措,场面显得很尴尬。此后,这位律师同学再也没有联系过陈庆瑞,并且还在同学中间颇有怨言地责怪他是“当了官就忘了老同学了,已经变得不近人情了”。这些话传到陈庆瑞的耳朵里,他也只能无可奈何地发出几声苦笑,然而在他的心里,却是五味杂陈,分外伤感。这种伤感里,既有多年故交渐行渐远的郁闷和悲情,同时也有不被理解后的抑郁和无奈。但是,陈庆瑞却并不因此而感到后悔,因为他知道:如果自己不能在法理与人情之间保持足够的清醒,不能严于律己地做到廉洁奉公、不徇私情,那么自己肩负的法律天平就会失衡,就会让法律的尊严受到亵渎,而这些正是他始终恪守的职业操守的底线。

真金必放光

俗话说:“是金子总会发光的。”陈庆瑞是法律科班出身,拥有深厚的法学素养,大学毕业时他就是综合测评前1%的省级特优生。但是,他却并不因此就恃才傲物、裹足不前,而是愈加勤奋,永不满足。他一方面敏于学习、勤于思索,刻苦钻研各类法学知识;另一方面则是虚怀若谷、不耻下问,积极从工作实践中汲取各种专业知识和营养。“业精于勤而荒于嬉”,有一份付出就会得到一份收获。勤奋刻苦的学习钻研,使他的政治素养和业务技能得到了迅速增长,工作起来得心应手、如虎添翼,迅速成为刑事审判工作中的行家里手。

在一起案件的审理中,被告人谭某系某市区国土局局长,因受贿、滥用职权被查办。辩护人是两位名校毕业的刑法学博士,一审期间“死磕”案件的证据及程序瑕疵,导致一审断断续续开庭半年之久,仅辩护词就4万余字。尤其对非法证据排除等问题反应强烈,且对滥用职权罪存在较大争议。二审期间,陈庆瑞主动加强与辩护人的沟通,充分发挥庭前会议功能,实现法律人之间的互信,辩护人态度转变,积极配合,庭审只用了三个多小时。庭后,陈庆瑞多次深入走访国土部门,对涉案的专业问题进行咨询,经过反复研究,认为辩护人所提谭某不构成滥用职权罪的意见有理,二审对滥用职权罪作出了无罪判决。二审裁判文书对辩护意见进行了充分回应,强化说理和裁判理由。陈庆瑞还就滥用职权事实向相关部门提出司法建议,为国家挽回经济损失上千万元。辩护人在收到判决后发来一条短信:“我们非常高兴遇见你这样专业、尽责、立场中立的法官,被告人旁听的家属、朋友都有同样的感觉,二审判决书更是说明了问题,您对案件的分析和论证给了我不少启发。希望以后多交流。”陈庆瑞回复道:“与法结缘,殊途同归。”

与此同时,陈庆瑞还充分利用自己丰厚的专业知识,积极参与刑事司法体制和机制改革,先后撰写各类调研报告、办案指导性文件上百篇、100余万字。他主笔起草了一系列本省适用的司法规范性指导文件,如在死刑二审开庭改革中主笔起草了大量改革指导性文件,旨在提高法官庭审驾驭能力、规范庭审程序,深入推进了该项重大司法改革,受到最高法院领导的关注和肯定。最高法院要求上报了全套文件,人民法院出版社法律文件解读刊物约稿刊发,很多兄弟省份高院前来学习取经。他积极探索研究总结刑事裁判文书写作,关于刑事裁判文书制作的文章被各大法律公众号转发,国家法官学院还特邀其为全国刑事裁判文书培训班授课。其参与撰写的河北省刑事犯罪情况的调研报告,得到了时任省委书记的重视,并为制定全省社会综合治理措施提供了一手资料。他起草的河北省职务犯罪大要案的审理经验在全国法院大要案会议上交流。他深入总结审判经验,及时发现审判疑难问题,提出解决方案,为及时制定、修改刑事政策提供了参考资料。近年来,他参与合著书籍两部,在《法律适用》《河北法学》《人民司法》等法学期刊上发表论文15篇,论文多次在省法学会、全国法院调研活动中获奖,俨然成为河北省刑事审判领域内的一位“权威性”人物。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。陈庆瑞立功受奖几十次,先后被评为第四届全国审判业务专家、全国法院首届刑事审判工作先进个人、河北省第十五届青年五四奖章、河北省杰出青年岗位能手、省直新长征突击手,先后荣立个人二等功5次、三等功5次。目前,他是省青联委员、全国法院首批法官教学师资库教师、中国刑事审判理论专业委员会委员、省法学会刑法学研究会常务理事、省青少年法律工作者协会常务理事、教育部与中政委联合组织的高校与实务人员互聘“双千计划”入选人员等。

在众多的荣誉中,陈庆瑞最看重的还是2018年4月13日从最高人民法院院长、首席大法官周强手中接过的沉甸甸、金灿灿的“全国审判业务专家”证书。他深深知道,自己只是共和国正在走向职业化、专业化人民法官队伍中的普通一员,为审判事业、为中国法治做得还远远不够,还有很长的路要走。

不忘初心,不泯良心,不失爱心,不坠雄心,一如既往,用实际行动践行着习近平总书记所提出的“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标,这就是陈庆瑞——一个人民法官的愿望和追求,同时也是他勤奋工作、锐意进取工作姿态的真实写照。

|记者采访手记|

长着一副“国字脸”的陈庆瑞虽然在工作上严谨认真,一丝不苟,但却是一位爱好广泛、有着深厚人文情怀的文艺青年。他喜欢文学、喜欢写写画画、喜欢艺术。只是繁重的审判工作消磨了他的许多兴趣和精力。

陈庆瑞出生在渤海湾小城黄骅的一户普通农民家庭。早年的艰苦生活培养了他坚韧不拔、吃苦耐劳的品质。他人生的每一点儿进步都离不开全家人无私的支持,并为他取得的成绩而高兴。陈庆瑞的父亲甚至将我采写的报道陈庆瑞事迹的初稿从手机上一字一句地抄了下来。

陈庆瑞有一个温暖的三口之家,妻子也是一名法官。他们有一个8岁可爱的女儿。父母远在黄骅老家,体弱多病,虽说只有三四百公里之遥,但他还是因为工作太忙,一年只能回去探望两三次。“儿行千里母担忧。”每次回家看望父母离家时,老妈妈都因舍不得他们走而哭泣,他的内心也是非常难受。

陈庆瑞对孩子的要求很严格,无论多忙,只要不出差,都要尽量抽出一点儿时间来督促辅导孩子学习。他深深知道孩子的童年转瞬即逝,孩子最需要的是父母的“陪伴”。

陈庆瑞当选“第四届全国审判业务专家”后,面对组织的褒奖、同事的鼓励、亲友的祝贺,他心中满满的都是感恩。但他很快卸下光环,远离喧嚣,剩下只有动力和责任……