上海市原卢湾区2004—2011年消化系统常见肿瘤的发病和死亡趋势分析

蔡 慧,徐光寰,王 珏,王烨菁,高淑娜,丁一波,杜 琰*

1.海军军医大学附属长海医院普通外科,上海 200433 2.复旦大学附属妇产科医院临床流行病学研究室,复旦大学中西医结合研究院妇产科研究所,上海 200011 3.上海市黄浦区疾病预防控制中心慢性病防治科,上海 200023 4.海军军医大学流行病学教研室,上海 200433

随着社会经济的持续发展,中国居民的疾病谱发生了变化。近年来,男性与女性的恶性肿瘤发病率与死亡率均显著上升,尤其是消化系统肿瘤中胃癌、食管癌、肝癌和结直肠癌发病和死亡率均位居全国恶性肿瘤的前5位。消化系统肿瘤和肺癌一起,共占中国新发肿瘤病例的2/3,死亡病例的3/4[1],是危害人民身体健康的主要恶性肿瘤。因此,消化系统恶性肿瘤的防治是公共卫生的重要课题之一。

中国幅员辽阔,各地区生活习惯和经济发展水平差距较大。消化系统肿瘤多数是环境为主导,遗传与环境交互作用所导致的复杂性疾病。因此,应研究不同地区消化系统恶性肿瘤的分布特点、发生规律和死亡原因。本研究基于原卢湾区2004—2011年共8年的肿瘤登记报告完整数据,系统性研究了社区人群消化系统常见肿瘤(食管癌、胃癌、结直肠癌、肝癌、胆囊癌、胰腺癌)的发病和死亡趋势以及人群分布特征,分析了消化系统常见肿瘤的基本流行病学特征,旨在为探索以人群为基础的消化系统常见肿瘤的预防和控制提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源 本研究涉及的人口学资料提取自上海市原卢湾区疾病预防控制中心生命统计科,2004—2011年各年龄组的全区人口资料由原卢湾区公安分局提供。消化系统肿瘤发病与死亡数据来自上海市疾病预防控制中心的肿瘤登记报告和随访管理系统。研究对象为原卢湾区户籍人口。统计分析2004年1月1日—2011年12月31日肿瘤登记报告中食管癌、胃癌、结直肠癌、肝癌、胆囊癌和胰腺癌共6种恶性肿瘤的新发和死亡病例资料。对于死亡信息填写不全或不明确者,由所在原卢湾区疾病预防控制中心生命统计科医师逐一向治疗单位进行病史核查或入户调查。为保证质量,原卢湾区疾病预防控制中心每月对数据进行逻辑校对和重复剔除,每年均开展1次漏报调查和数据核对工作。6种恶性肿瘤的病理学确认(morphology verified,MV)比例均大于85%;只有死亡医学证明(death certificate only,DCO)例数占比小于0.5%。整体资料的可靠性和完整性较好。

1.2 资料整理 肿瘤发病资料的编码及分类标准为国际疾病分类第10版肿瘤分类(International Classification of Diseases for Oncology, 3rdEdition,ICD-O-3)标准。编码及分类统计了6种消化系统常见肿瘤的资料:食管癌(C15)、胃癌(C16)、结直肠癌(C18-C21)、肝癌(C22)、胆囊癌(C23-C24)、胰腺癌(C25)。肿瘤登记方法参照《中国肿瘤登记工作指导手册》和国际癌症研究中心/国际癌症登记协会推荐的肿瘤登记方法。整理分析2004年1月1日—2011年12月31日上述肿瘤患者的资料。

1.3 统计学处理 以2004—2011年原卢湾区户籍人口中各种肿瘤发病和死亡例数除以相应年份的户籍人口平均数(相邻两年年末人口数的平均值),计算不同年份、性别和年龄段6种肿瘤的发病率和死亡率。分别采用中国2000年第5次全国人口普查的标准人口年龄构成和Segi世界标准人口年龄构成[2]计算各种肿瘤的标化发病率和标化死亡率,即为中标率和世标率。发病率和死亡率进行对数转换后,采用Joinpoint Regression Program 3.5.1统计学软件计算率的年均变化百分比(annual percent change,APC),并进行率值趋势检验[3]。资料的整理和统计分析运用EXCEL 2007和SPSS 16.0软件。检验水准(α)为0.05。

2 结 果

2.1 常见消化系统肿瘤的发病情况

2.1.1 发病概况 上海市原卢湾区2004—2011年共发现新发食管癌218例、胃癌1 072例、结直肠癌1 502例、肝癌718例、胆囊癌207例、胰腺癌393例,共占同期全区恶性肿瘤的39.45%(4 110/10 417)。其中,男性患者发病数依次为结直肠癌753例、胃癌663例、肝癌498例、胰腺癌201例、食管癌160例、胆囊癌74例,共占同期全区男性恶性肿瘤患者的44.29%(2 349/5 304);女性患者发病数依次为结直肠癌749例、胃癌409例、肝癌220例、胰腺癌192例、胆囊癌133例、食管癌58例,共占同期全区女性恶性肿瘤患者的34.44%(1 761/5 113)。

2004—2011年上海市原卢湾区户籍居民合计2 503 871人(男性1 237 987例,女性1 265 884例)。其中,男性结直肠癌、胃癌和肝癌的年均粗发病率依次为60.82/10万、53.55/10万和40.23/10万,位于肺癌之后,居男性恶性肿瘤的第2~4位;女性结直肠癌、胃癌和肝癌的年均粗发病率依次为59.17/10万、32.31/10万和17.38/10万,居女性恶性肿瘤的第2、4、5位(第1位为乳腺癌,第3位为肺癌)。标化后,男性结直肠癌、胃癌和肝癌的中标发病率依次为25.58/10万、22.06/10万和19.34/10万,世标发病率依次为26.75/10万、23.09/10万和19.35/10万;女性结直肠癌、胃癌和肝癌的中标发病率依次为21.18/10万、12.06/10万和5.57/10万,世标发病率依次为22.43/10万、12.13/10万和7.53/10万(表1)。结直肠癌及胰腺癌的男女性发病率相似,食管癌、肝癌和胃癌的男性发病率均显著高于女性,分别为2.82∶1、2.31∶1和1.66∶1(均P<0.05),而男性胆囊癌的发病率明显低于女性(1∶1.76,P<0.05)。

表1 上海市原卢湾区2004—2011年常见消化系统肿瘤发病情况

ASI*: 中标发病率,即根据2000年全国人口普查的标准人口年龄构成计算各种肿瘤的年龄标化发病率;ASI△: 世标发病率,即根据Segi世界标准人口年龄构成计算各种肿瘤的年龄标化发病率

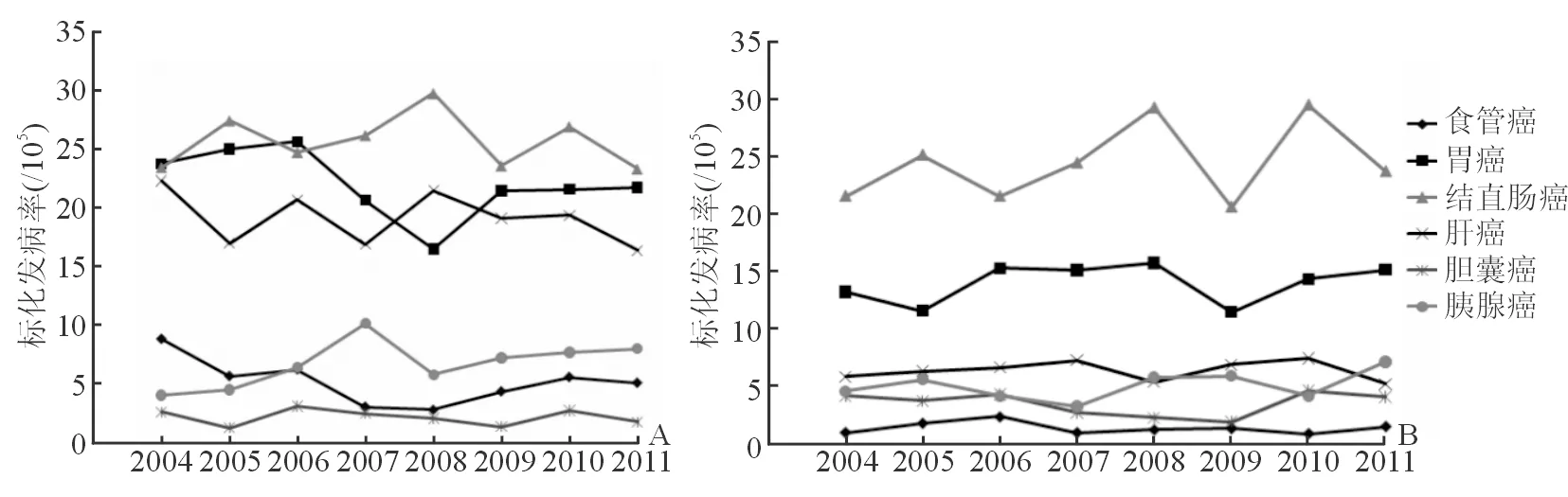

2.1.2 不同时间发病率的变化趋势 男性发病率相对较高的结直肠癌、胃癌和肝癌在2004—2011年这8年内的标化发病率总体较平稳,2008年结直肠癌的标化发病率为历年最高,而同年胃癌的标化发病率为历年最低;男性发病率相对较低的胰腺癌和食管癌在8年间标化发病率有一定波动,其中胰腺癌的发病率从2004年开始逐年升高,至2007年达到顶峰后有所下降,但近年来有逐年升高的趋势,而食管癌的标化发病率则从2004年的最高点开始下降后逐渐趋于平稳;男性发病率最低的胆囊癌在8年内标化发病率相对平稳(图1A)。对女性而言,发病率最高的结直肠癌在8年内发病率范围为17.50/10万~25.50/10万;居于第2位的胃癌发病率虽也有一定波动但相对平稳;发病率较低的肝癌、胰腺癌、胆囊癌与食管癌的发病率趋势则较为平稳(图1B)。分别计算6种恶性肿瘤性别标化发病率的APC,趋势检验显示均无统计学意义(均P>0.1)。

2.1.3 年龄别和性别的发病情况 分层分析结果显示,男女性6种恶性肿瘤的发病率均随着年龄增长呈上升趋势。与其他常见消化系统肿瘤相比,男性肝癌的发病明显年轻化。45~80岁时,男性发病率较高的结直肠癌、胃癌和肝癌发病率均有显著上升趋势;80岁后,结直肠癌及胃癌的发病率则开始下降。男性食管癌、胆囊癌和胰腺癌的发病高峰分别在55岁、65岁和70岁后(图2A)。女性发病率较高的结直肠癌与胃癌发病率在45岁后呈显著上升趋势,其中胃癌的发病率在80岁后有所下降。女性的肝癌发病率在50岁后呈显著上升趋势,胰腺癌也高发于50岁后,食管癌与胆囊癌的发病年龄高峰则在65岁后(图2B)。

图1 上海市原卢湾区户籍人群2004—2011年常见消化系统肿瘤的男性(A)和女性(B)标化发病率

图2 上海市原卢湾区2004—2011年男性(A)和女性(B)户籍人群年龄别常见消化系统肿瘤发病率

2.2 常见消化系统肿瘤患者的死亡情况

2.2.1 死亡概况 上海市原卢湾区登记报告显示,2004—2011年死于恶性肿瘤的患者中食管癌194例、胃癌849例、结直肠癌896例、肝癌593例、胆囊癌191例、胰腺癌357例,共占同期全区恶性肿瘤的46.61%(3 080/6 608)。其中,男性患者死亡数依次为结直肠癌456例、胃癌537例、肝癌415例、胰腺癌181例、食管癌142例、胆囊癌71例,共占同期全区男性恶性肿瘤患者的48.36%(1 802/3 726);女性患者死亡数依次为结直肠癌440例、胃癌312例、肝癌178例、胰腺癌176例、胆囊癌120例、食管癌52例,共占同期全区女性恶性肿瘤患者的44.34%(1 278/2 882)。2004—2011年上海市原卢湾区男性胃癌、结直肠癌和肝癌的年均粗死亡率依次为43.38/10万、36.83/10万和33.52/10万,位于肺癌之后,居男性恶性肿瘤的第2~4位;女性结直肠癌、胃癌、肝癌和胰腺癌的年均粗死亡率依次为34.76/10万、24.65/10万、14.06/10万和13.90/10万,居女性恶性肿瘤的第2及第4~6位(第1位为肺癌,第3位为乳腺癌)。男性胃癌、结直肠癌和肝癌的中标死亡率依次为15.92/10万、13.29/10万和15.22/10万,女性结直肠癌、胃癌、肝癌和胰腺癌的中标死亡率依次为9.51/10万、7.70/10万、3.90/10万和3.90/10万(表2)。男性胃癌、结直肠癌和肝癌的世标死亡率依次为17.06/10万、14.53/10万和15.37/10万,女性结直肠癌、胃癌、肝癌和胰腺癌的世标死亡率依次为10.63/10万、8.06/10万、5.81/10万和5.88/10万(表2)。结直肠癌和胰腺癌的死亡率无性别差异,男性胃癌、肝癌和食管癌的死亡率均显著高于女性(均P<0.01),而男性胆囊癌的死亡率明显低于女性(P<0.01)。

2.2.2 不同时间死亡率的变化趋势 男性死亡率相对较高的结直肠癌、胃癌和肝癌在2004—2011年这8年内的标化死亡率都经历了一定幅度的波动:胃癌的标化死亡率虽然在2011年又居于男性死亡率之首,当整体呈逐年降低的趋势;结直肠癌的标化死亡率有逐渐超越肝癌的趋势;食管癌的死亡率在经过一段时间的下降后,从2008年开始有升高的趋势;胰腺癌的死亡率在2007年达到高峰后,逐渐下降并趋于平稳;胆囊癌的死亡率则相对平稳(图3A)。对女性而言,结直肠癌及胃癌的死亡率在8年内经历了一定波动,从2009年开始,两种恶性肿瘤都呈现出一定的下降趋势(图3B);肝癌、胰腺癌、胆囊癌及食管癌的死亡率较平稳。分别计算6种恶性肿瘤性别标化死亡率的APC,趋势检验结果均无统计学意义(均P>0.1)。

表2 上海市原卢湾区2004—2011年常见消化系统肿瘤死亡情况

ASM*: 中标死亡率,即根据2000年全国人口普查的标准人口年龄构成计算各种肿瘤的年龄标化死亡率;ASM△: 世标死亡率,即根据Segi世界标准人口年龄构成计算各种肿瘤的年龄标化死亡率

图3 上海市原卢湾区2004—2011年常见消化系统肿瘤男性(A)和女性(B)患者标化死亡率

2.2.3 年龄别和性别的死亡情况 分层分析结果显示,男女性6种恶性肿瘤的死亡率也均随着年龄增长呈上升趋势。与其他常见消化道肿瘤相比,男性肝癌的死亡率从40岁开始显著上升;男性死亡率较高的结直肠癌和胃癌,则在50岁后死亡率有显著上升趋势;男性胰腺癌、食管癌和胆囊癌的死亡高峰分别在50岁、55岁和65岁后(图4A)。45岁后,女性死亡率较高的结直肠癌与胃癌死亡率呈显著上升趋势;55岁以上女性肝癌的死亡率呈显著上升趋势;女性食管癌、胰腺癌与胆囊癌的死亡高峰则在65岁以上(图4B)。

图4 上海市原卢湾区2004—2011年男性(A)和女性(B)户籍人群年龄别常见消化系统肿瘤死亡率

3 讨 论

消化系统肿瘤位于中国恶性肿瘤疾病负担的前列,对人群健康造成了极大危害。本研究显示,2004—2011年上海市原卢湾区常见消化系统肿瘤中,男女性发病率最高的均为结直肠癌,其次为胃癌和肝癌。与中国城市地区恶性肿瘤发病率相似,全国胃癌和肝癌的发病率均有显著下降趋势,而结直肠癌则有上升趋势[4]。分析其原因,可能包括:逐渐西化的饮食习惯与生活方式,可能是结直肠癌发病迅速增加的主要原因;乙肝(HBV)疫苗接种的普及,特别是新生儿HBV疫苗扩大免疫计划实施,使得肝癌的发病率显著下降;由于冰箱的普及使用,食品冷藏条件得到很大改善,减少盐渍、烟熏食品的食用可能对降低胃癌的发病率有积极作用[1]。

原卢湾区位于上海市中心东北部,是上海中心城区的典型代表,经济文化发展位于上海前列,人口相对稳定且密度较大。上海市于2011年设立新的黄浦区,将原卢湾辖区合并至黄浦区,因此本研究结果也具一定史料价值。已有研究报道,2004—2011年原卢湾区胰腺癌的标化发病率(5.61/10万)高于2003—2007年全国城市胰腺癌的标化发病率(3.53/10万)[5];2004—2011年原卢湾区食管癌的标化发病率(3.23/10万)低于2003—2007年全国城市食管癌的标化发病率(5.62/10万)[6]。上海市是胰腺癌的高发区和食管癌的低发区[5, 7],原卢湾区较高的胰腺癌发病率和较低的食管癌发病率符合上海市的区域特征。吸烟是已知的导致胰腺癌的最重要环境因素,上海市原卢湾区男性吸烟率接近50%,而女性被动吸烟率也有上升趋势。近些年来,随着生活条件改善,居民收入与营养水平提高,新鲜蔬菜水果及维生素的摄入增多,而腌制及霉变食物极少食用,这些因素都降低了食管癌的发病率。原卢湾区2004—2011年胆囊癌的男女性标化发病率分别为2.24/10万和3.13/10万,略低于上海市2002—2006年的标化发病率(男性为3.03/10万,女性为4.49/10万)[8]。在6种常见消化系统肿瘤中,胆囊癌是唯一女性发病率高于男性的肿瘤。

不同性别人群的消化系统肿瘤发病率不同。原卢湾区结直肠癌和胰腺癌的男女性发病率相近。2004—2011年,上海市原卢湾区共报告女性新发乳腺癌980例,位居女性新发恶性肿瘤之首[9],略高于结直肠癌(749例),提示结直肠已成为危害女性健康的主要恶性肿瘤之一。男性食管癌、肝癌和胃癌的发病率高于女性,男性胆囊癌的发病率则明显低于女性。除了吸烟、饮酒等行为因素的影响,激素水平、遗传因素等也可能与食管癌、肝癌、胃癌及胆囊癌的男女性发病率差异相关。本研究提示,男女性6种消化系统恶性肿瘤的发病率均随年龄增长呈上升趋势,有很强的年龄依赖性。随着年龄的增长,人体细胞累积损伤并发生慢性炎症,使得恶性肿瘤的发生风险显著增加。随着上海市人口的老龄化加剧,消化系统肿瘤在可预见的将来会持续危害居民健康,社区肿瘤防治任务仍非常繁重。

消化系统肿瘤的恶性程度高,死亡率高。肝癌、胃癌、食管癌和结直肠癌排名均居于恶性肿瘤死亡的前5位[1],而且肝癌、胰腺癌、食管癌和胆囊癌的死亡率高,预后很差[1,5-6,8]。本研究发现,原卢湾区6种常见消化系统肿瘤死亡例数占同期全区恶性肿瘤死亡例数的近50%,对居民健康造成严重威胁,是重大公共卫生问题。原卢湾区消化系统肿瘤中男性死亡率最高的是胃癌,其次为结直肠癌和肝癌;女性消化系统肿瘤中死亡率最高的是结直肠癌,其次为胃癌和肝癌。男性结直肠癌与肝癌的标化死亡率近年来有下降趋势,而胃癌则有上升趋势,且在2011年成为男性消化系统恶性肿瘤死因的第1位。相比而言,女性胃癌的死亡率则有下降趋势。结直肠癌的预后相对良好,开展筛查识别高危人群并早诊早治可以显著降低结直肠癌的发病率和死亡率[10]。其他常见消化系统肿瘤的预后均较差,主要由于无法早期诊断,确诊时已经是中晚期,难以进行根治性手术[1]。多数国家胃癌患者的5年生存率约为20%,而日本通过早期筛查等手段使胃癌的5年生存率提高到60%[11]。手术治疗是提高肝癌患者生存时间的有效手段,但往往选择早期、孤立病灶、无或轻度肝硬化以及较好肝功能者进行;然而大部分肝癌患者发现时已处于晚期,治疗方法有限,预后较差[12]。食管癌、胰腺癌和胆囊癌在发现时也往往处于疾病的晚期,食管癌的5年生存率低于20%[13],胰腺癌的5年生存率低于5%[14],而胆囊癌的存活时间仅为数月[15]。因此,阐明病因,从早期预防入手,开展早诊早治,是切实降低中国消化系统肿瘤“两率”的关键。

综上所述,本研究分析了2004—2011年上海市原卢湾区常见消化系统肿瘤的发病率、死亡率及变化情况,结果反映了以社区为基础的常见消化系统肿瘤的发病和死亡情况,具有一定代表性,为制定人群相关的肿瘤防治策略提供了流行病学数据支持。