以培养核心素养为导向的“动量守恒定律”教学初探

张 娜

(中山市实验中学 广东 中山 528400)

物理核心素养是学生在物理学习过程中逐渐形成的重要品格和关键能力,它对促进个人终身发展和社会发展至关重要[1].物理核心素养主要由以下4方面的要素构成——“物理观念”、“科学思维”、“实验探究”、“科学态度与责任”.其中,守恒观是物理学科的基本观念之一,是人们认识自然界和处理问题的基本思维出发点[2].

高中阶段,学生主要需要学习的“守恒定律”之一即动量守恒定律.而在选修3-5中“压轴出场”的动量守恒定律,理解起来对学生的思维要求更高,且在《关于2017年普通高考考试大纲修订内容的通知》中,为顺应课程标准修订的趋势,将选修3-5从选考改为必考.无论是从核心素养还是顺应课改的角度上来讲,无疑都对动量守恒定律的教学提出了更高的要求.因此,开发基于核心素养的“动量守恒定律”教学设计刻不容缓.

1 教材内容简析

笔者所在地区采用的是粤教版高中物理教材选修3-5,动量守恒定律位于第一章的第2节.编者首先引导学生思考鸡蛋掉在地上与海绵上受力不同的原因;接着通过对一幅由采集器收集数据并绘制的F-t图,引导学生思考力与作用时间的乘积是否恒定,从而引出Ft=mvt-mv0,并定义了冲量和动量;当F=0时,物体动量保持不变,由此引发对“由两个物体组成的系统,当系统所受合外力为零时,系统总动量是否也保持不变?”的思考,然后通过气垫导轨的实验探究(步骤已给出)得到了动量守恒定律,最后在资料活页中介绍了动量守恒定律的发现历史.

笔者认为,教材的编写存在以下值得商榷之处:一是学生理解用电脑显示的F-t图像并不容易,如若用它作为新知识的引入,有可能会增加学生的学习负担、冲淡教学重点;二是学生并没有经历“发现守恒量”的过程,从问题的提出,到实验方案的设计,教科书全部“代劳”,学生只是机械地跟着按部就班,就得到了“动量守恒”的结果;三是动量守恒定律的表述不是特别明朗——物体在碰撞时,如果系统所受的合外力为零,则系统总动量保持不变.在其他非碰撞的相互作用模型里是否如此呢?编者在后续也没有做详细的拓展说明.

本节课的核心应该在于创设具体情境,让学生在分析和解决问题的过程中发现不变量,并在此基础上提出科学假设,然后通过实验验证该假设的合理性,最后在充分挖掘结论的内涵和外延之后得到最终结论.这样设计的目的是,让学生在分析常见现象背后规律的同时,培养其利用科学方法进行验证的科学探究能力,深化其物理观念.

2 学生情况分析

本节课教学对象是高二学生,学生已经掌握了牛顿运动定律、平抛运动等知识,且已经初步了解科学探究的基本步骤,知道打点计时器、气垫导轨、光电门等相关器材的使用.虽然学生并非第一次学习“守恒思想”,但探究过程依旧是本节课所要突破的重难点,也是提高学生核心素养的平台所在.

3 教学过程设计

3.1 提出原始问题 发现不变量

首先,播放丁俊晖的台球比赛视频.在视频中,运动的白色母球正碰静止的1号球之后,白色母球停下,而1号球运动起来.

学生也许从未思考过这种常见现象背后的原因,然而对于貌似简单的事物,才需要追究其复杂的一面,只有经历了复杂,才能真正领悟到简单的震慑力[3].在学生思考“为什么会这样?”的同时,教师需要帮助他们理清头脑中的“这样”具体是指什么________

(1)白色母球为什么会静止?

(2)1号球为什么会运动?

(3)为什么白色母球没有和1号球一起往前运动或者反弹回去?

(4)为什么1号球的速度看起来跟碰前白色母球的速度差不多?

(5)1号球的速度跟碰前白色母球的速度大小关系具体是怎样的?

接着,教师就可以引导学生用已学的知识解决自己的困惑.

白色母球和1号球的运动状态之所以会改变,是因为在碰撞的过程中,受到了撞击力的作用,力是改变物体运动状态的原因,这样就回答了第(1)(2)问.

至于速度关系,学生最容易想到的是借助工具进行测量!比如,用打点计时器或者光电门及相关仪器测出.在手头上没有仪器的时候能不能通过理论推导找到他们的速度关系呢?引导学生尝试用公式进行推导.

两个物体相碰,两个物体都会受到来自对方的撞击力,取白色母球受力方向为正方向.

由牛顿第三定律知

F白=-F1

由牛顿第二定律

F=ma

知

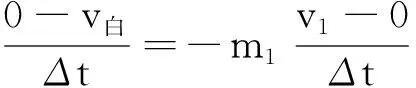

m白a白=-m1a1

又由于

且白色母球最终静止,进一步得

最终可以发现

m白v白=m1v1

即,在碰撞过程中,白色母球的mv“完全转移”到1号球上去了.而由于台球m白=m1,所以v白=v1,1号球的速度跟碰前白色母球的速度大小相等,方向相同.以上就弄清了第(4)(5)问.

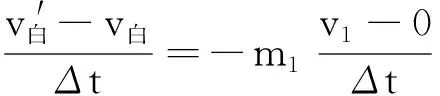

至于第(3)问,假设白色母球并没有停止而是具有一定的速度,和1号球一起往前运动或者反弹,则有

得

进一步得到

至此我们又发现了类似的特点:在碰撞过程中,白色母球的mv部分“转移[4]”到1号球上去了;碰前白色母球的mv等于碰后白色母球和1号球的mv之和.

这好像是在告诉我们,mv可以在物体之间转移,而且在转移的过程中,总量并不会发生变化.至于为什么白色母球没有和1号球一起往前运动或者反弹回去,这个问题晚一点再去思考(为后一节课埋下伏笔),因为现在我们有更重要的事情要做!

3.2 定义不变量

通过以上分析,学生已经发现:在碰撞的过程中,mv的总量是不变的,这个特殊的不变量——m与v的乘积,在物理学上定义为动量p,p=mv,单位为kg·m/s;动量是矢量,方向与v方向相同.

至于在碰撞乃至其他的相互作用的过程中,动量P是否守恒,我们还需要进一步验证.

3.3 验证碰撞过程中的动量守恒

由于学生已经经历过机械能守恒实验的验证过程,因此该部分可以让学生尝试进行实验设计[5]或者参考教科书上的实验方案,最后教师根据学生的实验设计提供相应器材,以供使用,通过这种方式来提高学生的“实验探究素养”.教师可做以下提示(学生早已学过相应物理量的测量方法,此处可捎带复习):

(1)验证碰撞时动量是否守恒,验证的表达式是怎样的?让学生进一步明确和细化实验目的,系统碰前的总动量等于碰后的总动量,即

(2)碰撞的两物体,用什么呢?小球.

(3)如何测量物体质量?天平.

(4)如何测量两物体的速度?打点计时器、光电门等.

最终,学生通过实验验证得到:在误差允许的范围内,两物体在碰撞(相互作用)时,系统碰前的总动量等于碰后的总动量.

这里需要说明的是,教科书上关于动量守恒定律的表述是“物体在碰撞时,如果系统所受的合外力为零,则系统总动量保持不变.”事实上,动量守恒定律是一个独立的实验规律,适用于目前物理学研究的一切领域,因此在课堂中教师需要做相应的拓展说明,以培养学生形成“动量守恒的普适性”这一物理观念.

4 教学反思及启示

本文从新的视角介绍了动量守恒定律的教学过程,力求真正让学生经历知识的发现过程.在探索备课与教学的过程中,笔者有以下反思及启示,供同仁参考,以望抛砖引玉.

4.1 课堂教学应搭建知识的 “生长点”

在课堂教学中,教师应该从学生已有的认知水平和经验出发,找准新知识的“生长点”以及新旧知识的“联结点”,以促进学生对知识的整体构建.然而笔者认为,粤教版用采集器收集数据并绘制的F-t图作为学生思考的起点,这样用并不熟悉的图像作为新概念的“生长点”,不利于学生将其纳入自己的知识体系中.

本设计以丁俊晖的台球比赛视频作为引入,以思考生活中常见现象背后的原因作为内驱力,让学生结合已经学习的牛顿运动定律来分析,从而在碰撞过程中发现不变量.物理源于生活,高于生活,最终又用于生活.

4.2 探究教学应该展现知识的主动建构

真正意义上的学习,是指对知识的主动探索和发现、对所学知识意义的主动建构,而不是只是把知识从教师头脑中转移到学生的笔记本上[6].

本节课设计的特点在于通过对常见现象的分析“发现不变量[7]”,而不是“寻找不变量”.如果设计为“寻找不变量”的话,比如人教版教科书的编写思路,这就意味着设计者已经知道了有守恒量,但是学生却会困惑“无缘无故地为什么要寻找一个不知其所以的不变量?”以及“怎么事先知道的有这个不变量的?”当然,物理学也可以基于直觉提出猜想并验证,只不过那是发生在少数天才身上.对大部分的学生而言,所谓的探究实验流于形式,所谓的启发式教学也变成了“不动声色”的灌输.

4.3 从“知识”到“观念”的转变还需升华

本节课的设计从具体的生活情境出发,对习以为常的现象进行思考,研究现象背后更本质的规律特征.这不仅仅是让学生明白,看似简单的东西背后实则藏有更大的宇宙奥秘,更是希望通过这样的思考和发现,让学生对我们生活的宇宙乃至对“上帝之手”肃然起敬!

如此这般,“守恒观念”根深蒂固,物理之美无以言表,宇宙之奇叹为观止!