例谈初、高中生物科学探究能力的梯度培养

刘 健(清华大学附属中学 北京 100084)

科学探究既是科学家工作的基本方式,也是科学课程中重要的学习内容和有效的教学方式[1]。 在中学生物学课程中,科学探究是学生获取生物学知识、领悟科学研究方法而进行的活动,也是初、高中生物学课程中重要的课程内容。 科学探究在中学生物学教学中的重要性已不言而喻。 教师在日常教学中也早已习惯将探究作为一种教和学的方式主动运用。 但是,教师在教学中会有一点困惑:初中、高中甚至小学科学课都在讲科学探究,科学探究的一般过程始终是那样几个环节没有改变。从初中到高中,科学探究的能力到底应该有怎样的提升?初、高中在科学探究能力的培养上梯度该如何搭建?

对比初、高中生物学课程标准(表1),课程标准中对科学探究能力要求的表述都体现了科学探究的一般过程,是概括性、纲领性的,每一个真实的科学探究都需要经历这些环节。 但落实到实际教学过程中,需要教师根据不同年龄段学生的认知水平和生物学知识基础,创造性地理解并落实课程标准的要求。 例如,同样是设计实验,初中和高中学生设计的实验应该有怎样的不同? 能力高低的要求体现在哪里?

表1 初、高中生物学课程标准中科学探究能力要求对比

评价对教学具有导向作用。研究近年中、高考试题中的实验探究题,分析其中对实验探究能力的考查方向,可加深对课程标准的理解,反观教学,找到日常教学中初、高中科学探究能力培养应把握的深度和难度。笔者结合多年初、高中教学实践,整理出几点心得体会。

1 实验设计中的变量控制

理清变量是实验探究题的关键。无论初中还是高中生,都必须明确自变量、因变量、无关变量这几个概念。学生在实验中应能正确找到控制自变量的方法,以及因变量的检测指标和检测方法。例如“探究光对鼠妇生活的影响”实验,需要先明确自变量是光,需控制变量设置,进行有光、无光的对照实验;需明确因变量是观察鼠妇在有光和无光区域分布的数量。 这是设计实验的基本思路,也是初中生必须要达到的能力要求。而“无关变量”在初中实验设计中往往被一句“其他条件相同且适宜”笼统带过,即使关注了无关变量,也仅要求到“生长状况相同”“随机等量分组”等这样的层面。

高中科学探究实验中明确自变量因变量依然是核心,但“无关变量”被更多地关注,设计成试题中的考查点,暴露学生在实验设计细节上的盲点。 例如2015年北京高考题第29 题(例1)将无关变量的考查体现得淋漓尽致。 当年考生大多在最后一空不能完整地分析3 种无关变量而丢分。

例1,2015年北京高考题第29 题(3):研究者设计了一种能与编码酶A 的mRNA 互补结合的,含22 个核苷酸的RNA,它能进入细胞促进编码酶A 的mRNA 降解。 将这种小RNA 用溶剂M 溶解后,注射到D 鼠相关脑区,引起酶A 含量明显下降,D 鼠对药物的依赖降低。 进行本实验时,要同时进行一个对照处理,将一段小RNA 用 溶剂M(填“生理盐水”或“蒸馏水”或“溶剂M”)溶解,注射到D 鼠的相关脑区。 这段小RNA 的最佳设计为:与实验组使用的小RNA 相比,其核苷酸的a、c、f (多选,只填序号)。

a.种类相同 b.种类不同 c.数目相同

d.数目不同 e.序列完全相同 f.序列完全不同

若此对照组D 鼠相关脑区内酶A 含量无明显变化,则可以证明 溶剂M、不能和编码酶A 的mRNA 形成互补结合的小RNA、 给药方法 等因素对实验组结果无影响。

事实上,无关变量并非与本实验无关,反而是对实验过程和实验结果会造成影响的其他因素,只是没有作为本实验的研究对象而已。无关变量控制不好,直接关系到整个实验的成败。 对无关变量的考查,体现了对实验设计严谨性、细致性的要求,对学生的思维能力和问题分析能力都有了更高层次的要求。因此,对无关变量的判断、控制是从初中到高中实验探究能力培养上需要搭建的一个梯度。

2 对照实验的类型

设置对照实验,是科学探究实验设计的几个基本原则之一,初中实验探究题中最常见的命题类型就是设置对照实验,区分实验组和对照组。以2014年的一道中考试题为例。

例2,某中学生物兴趣小组的学生在探究“馒头在口腔中的变化”实验时,设计了如表所示的实验方案,请完成下列问题:

?

1)为了探究“唾液对馒头有消化作用”,选用1 号和2 号2 支试管作对照实验,在2 号试管的A 处应加入2 mL 清水。

2)为了探究“牙齿的咀嚼、舌的搅拌对馒头有消化作用”,选用1 号和3 号2 支试管进行对照实验,那么B 处的处理方法是不搅拌;1 号试管中加入碘液后溶液不变蓝,原因是(略) 。

3)如果选用1、4、5 号试管进行实验,所探究的问题是温度是否影响唾液消化淀粉。

本题设计了5 组处理,貌似比较复杂,事实上对照实验的类型还是单一的,只要找准变量,2 组或3 组试管成为一组对照实验,考查的点依然是单一变量原则。 初中阶段学生接触到的对照实验类型相对简单,以空白对照为主,通过控制单一变量,建立自变量和因变量之间的逻辑关系。进入高中阶段后,学生陆续会接触到各种对照类型:空白对照、相互对照、自身对照、阴性对照、阳性对照等。 例如“探究温度对酶活性的影响”是一组相互对照;“质壁分离及其复原”是自身对照;做还原糖鉴定实验时设置葡萄糖为对照组实质是阳性对照;用二苯胺鉴定DNA 时设置的对照组是阴性对照……学生对于对照组的理解应该更加深入。 一般来说,对照组是指保持原有状态(未做处理)或已知影响因素所造成结果的一组实验。 随着高中生物学学习内容的深入,实验研究的角度也会更加多元化,往往会根据不同的研究目的选择不同的对照实验类型。 空白对照着眼于实验处理过程未施加自变量,而阴性对照、阳性对照着眼于是否出现预期的实验结果,为实验组提供参照。 以201 7年北京市海淀区模拟题为例(例3),在5 组实验中有3 个对照:Ⅴ组为空白对照、Ⅰ组为阴性对照、Ⅲ组为阳性对照。

例3,科研人员对H 细胞进行定向改造,制造出2 种人工胰岛β 细胞: ①转入与Ca2+敏感启动子结合的胰岛素基因,得到H-β 细胞;②转入由葡萄糖启动表达的肠促胰素(小肠黏膜分泌的一种激素)受体基因,得到H-GR 细胞。 科研人员用5组小鼠进行实验,处理及结果如下图所示(图1)。

图1 2017年海淀区高三年级理综适应性练习第31 题附图

在初中阶段,理解单一变量原则、对照实验的原则,应是学生科学探究能力的基本功,应在教学中认真落实,夯实基础,确保实验组对照组的设置、 变量的控制等基本功真正做扎实。 升入高中后,教师逐步加进各种对照实验,还原真正科学研究多角度、多方向的状态,学生才能循序渐进地提升科学探究的能力。

3 对实验结果和数据的分析

从实验结果的性质进行分类,实验可分为定性实验和定量实验。 定性实验通常回答“是不是”“有没有”的问题,结果和结论之间的逻辑关系、推理分析比较简单。 初中阶段的大多数实验属于定性实验。例如:光照处的鼠妇分布比遮光处分布得少,说明鼠妇生活喜暗;遮光处的叶片用碘处理不变蓝,未遮光的叶片用碘处理变蓝,说明光是光合作用必需的条件; 根据发芽率的高低分析种子萌发的条件等。

随着近年实验探究题在中考试题中比例加重,一些初中实验探究题在实验结果的呈现方式上开始呈现多样化,柱状图、折线图这些数据表现形式开始频繁出现在初中试题中。 以初中学生的思维能力和认知水平,分析简单的柱状图、曲线图的变化趋势并得出“促进”“抑制”“增高”“降低”这样的结论是初中常见的考查形式。

高中实验题中更常见的是定量实验,要求学生“利用数学方法处理、解释数据”。 学生需要掌握的数据的表现形式更加多种多样,除常见的曲线图、柱状图、表格外,还有散点图、示意图、流程图、装置图、概念图等。 对图表的解读需要生物学基本原理基本概念作为支撑,也需要更强大的逻辑推理能力,说明自变量和因变量之间的逻辑关系,并用科学规范的语言进行描述,有时还需要用归纳-演绎的理性思维构建数学模型,这是高中阶段学生需要跨越的一个台阶。 例如,高中学生需要解读纵坐标因变量指标所代表的生物学含义; 需要精确表述因变量随自变量“一定范围内”“逐渐升高”“显著降低”;需要对数据进行加工处理等。

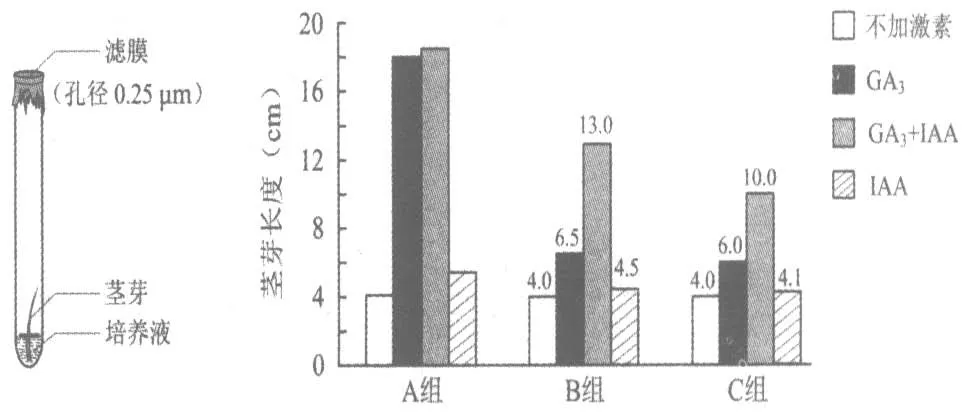

例4,(2014年北京高考第29 题节选)为研究赤霉素(GA3)和生长素(IAA)对植物生长的影响,切取菟丝子茎顶端2.5 cm 长的部分(茎芽),置于培养液中无菌培养。

图2 2014年北京高考理综29 题附图

实验分为A、B、C 3 组,分别培养至第1、8、15 天,每组再用适宜浓度的激素处理30 天,测量茎芽长度,结果见图2。

5)从图2 中B 组(或C 组)的数据可知,2 种激素联合处理对茎芽伸长生长的促进作用是GA3单独处理的 3.6(3) 倍、IAA 单独处理的18(60) 倍,由此可推测GA3和IAA 在对茎芽伸长生长的作用上存在 协作 关系。

6)A 组数据未显示出GA3和IAA 具有上述关系,原因可能是离体时间短的茎芽中 内源IAA 的量较高。

4 实验情境的复杂性

从初中到高中学习内容的变化来看,初中生物学侧重于宏观的生命现象和形态结构,所研究的问题大都在个体水平,观察和实验的对象一般是个体的生长发育状况、生命现象的宏观指标等。一般一个实验解决一个问题,目标明确、 指向清楚。 学生只需明确实验目的,找准变量,看懂实验设计应该问题不大。 高中生物学则尝试解释生命现象背后的本质,研究的问题不仅有个体水平,有时还需要从细胞水平甚至分子水平设计多个实验,多层面、多角度对一个问题进行研究(图3)。有些实验需要考虑多种因素的综合影响,可能一个实验设计中会涉及多个变量、多种对照,更增加了实验情境的复杂性。因此,高中阶段学生面临的实验探究题情境更复杂,学生可能会在系列实验中迷失方向,理不清思路,忘记最初的实验目的,甚至看不懂题目。这一类的实验探究题,对学生的综合能力提出了较高的要求。

图3 高中生物学实验题研究层次示意图

综上所述,初、高中学生在认知水平、思维能力、知识储备上本身存在着差别,科学探究能力的培养也应循序渐进梯度提升。 笔者认为初中阶段应重点着力于帮助学生体会科学探究的一般过程,在简单的问题情境中能理清变量,懂得设计实验的基本原则(单一变量、对照实验、平行重复等),能选择恰当的工具实施实验,对实验结果进行定性、定量分析并得出结论。而高中阶段可逐渐提高问题情境的复杂性,锻炼学生分析识别多种自变量,关注无关变量的控制,多组对照实验的分析推理,实验数据处理方式的多样化,科学规范化表达问题和结论等。从初中到高中,科学探究能力的培养有较大的提高空间,找到两者的距离,设计符合初、高中学生认知发展的阶梯,在恰当的阶段开设适当水平的科学探究活动,才能真正有效提高学生的科学探究能力。而在命制试题时,应体现不同年龄段的梯度差别,避免在高中命题时过于简单,失去挑战性、失去区分度;也应避免未经修改将高中水平的试题下放至初中阶段,造成不必要的困扰。 根据初、高中能力培养的侧重点,设计适合各年龄段的试题,才能起到有效的评价作用,并对教学起到良好的导向作用。

——与非适应性回归分析的比较