拟南芥表皮毛突变体abt2基因克隆及功能研究

王 岩, 张 翔, 安丽君

(旱区逆境生物学国家重点实验室/西北农林科技大学生命科学学院,陕西杨凌 712100)

表皮毛是植物地上部组织表皮向外突出形成的单细胞或多细胞结构[1-2]。表皮毛作为植物与环境接触的最外层屏障,具有多种生理、生态功能。表皮毛的存在能抵御植食性昆虫和病原菌对植物体的危害[3];也可以减少植株热量的散失,提高植物对冷害的抗性[4-5];同时也能减少植物对太阳辐射的吸收,保护组织免受紫外线和极端温度的伤害[6];增强叶片对空气中水蒸气的储藏能力,提高植物的抗旱性等[7],以及吸收重金属元素,提高植物对土壤重金属污染的防御[8-9]。另外,表皮毛作为一种特化的表皮细胞,也是研究细胞命运决定、细胞周期调控、细胞极性生长以及细胞成熟的优良模式系统[10]。

在模式植物拟南芥中,表皮毛存在于除下胚轴和子叶外的几乎所有气生器官上,如莲座叶、主茎、茎生叶以及花瓣等[11]。拟南芥莲座叶上的表皮毛为典型的单细胞结构,形态上通常为3~4个分支,其发育过程受到多种因子的调控[12]。其中KAK基因编码1个HECT泛素蛋白连接酶,抑制表皮毛细胞从有丝分裂向核内复制过程的转变,KAK基因功能缺失导致细胞核DNA含量升高,表皮毛分支数增加[13]。

本试验在以拟南芥表皮毛突变体gl2-3为背景的EMS二次诱变库中,筛选获得了1个莲座叶表皮毛分支数明显增加的突变体abt2。通过回交并观察后代的表皮毛表型,发现abt2是细胞核单基因控制的隐性突变体;图位克隆以及杂交试验证实突变基因abt2是KAK基因的一个新等位基因,abt2的突变表型是由于KAK基因第+6 881 bp处核苷酸发生突变所导致的。

1 材料与方法

1.1 试验材料

拟南芥(Arabidopsisthaliana)野生型Columbia(Col-0)、Landsbergerecta(Ler)、gl2-3(SALK_039825)突变体纯合体、KAK基因T-DNA插入功能缺失突变体SALK_037636由笔者所在实验室保存。gl2-3背景的EMS突变体库由笔者所在实验室创制保存。

1.2 试验方法

1.2.1 植物的培养与候选突变体筛选 将gl2-3背景的EMS诱变体库按库种植在充分吸水后的进口品氏基质泥炭土(pindstrup substrate peat moss)上,4 ℃黑暗处理3 d后移入植物培养间,培养温度为(22±2)℃,相对湿度为70%,24 h 持续光照,光照度为100 μmol/(m2·s)。待植株生长2周后观察莲座叶叶表皮毛发育状况,筛选表皮毛发育异常的植株作为候选突变体。

1.2.2 突变体遗传背景纯化及遗传分析 先将候选突变体进行自交并观察后代表型,选取突变表型明显且能稳定遗传的候选突变体作为目标突变体;再以拟南芥Col-0为母本,目标突变体为父本进行回交,观察F2代群体中出现的表型并统计分离比,判断突变基因的显隐性以及控制突变表型的基因数目;另外,通过正反交试验判断突变表型的遗传方式。

1.2.3 图位克隆 将确定的目标突变体与拟南芥Ler生态型进行杂交,在F2代植株中挑选具有突变体表型的植株作为图位克隆群体。首先提取95株作图群体中植株的基因组DNA,构建DNA池(bulk),利用已经公布的均匀覆盖拟南芥5条染色体的27对分子标记为引物进行PCR,通过统计突变位点与分子标记的连锁情况,判断突变位点所在的染色体区间;确定突变位点所在区间及与其连锁的侧翼分子标记后,扩大作图群体,设计新分子标记进行精细定位。

1.2.4 候选基因的确定 根据精细定位的区间,在拟南芥基因组数据库(www.arabidopsis.org)中下载该区间内所覆盖的全部基因,查阅相关资料,筛选出候选突变基因;然后针对这些候选突变基因设计引物进行PCR扩增并测序,最终确定出突变基因。

1.2.5abt2与SALK_037636突变体之间的遗传互作分析 将abt2与SALK_037636杂交,观察F1代植株的表型,验证KAK基因与abt2基因之间的等位性。

1.2.6 表皮毛分支表型分析 将Col-0、abt2、SALK_037636及abt2×SALK_037636 F1代植株培养3周后,观察并统计第3、第4张莲座叶上具有不同分支数的表皮毛数量,并计算各种类型表皮毛所占的比例。每种基因型植株至少统计20株,利用GraphPad Prism 6软件进行作图。

2 结果与分析

2.1 abt2突变体的获得和表型分析

为获得参与调控拟南芥表皮毛发育的新基因,构建了以植物表皮毛发育的关键调控因子GL2功能缺失突变体gl2-3为背景的EMS诱变库,并进行了大规模的遗传筛选。在此过程中获得了1个莲座叶表皮毛分支数明显增加的突变体,将其命名为abt2(aberrant trichome 2)。通过统计第3、第4张莲座叶上不同类型的表皮毛数量,发现与Col-0相比,abt2突变体中表皮毛分支数显著增加。在Col-0中,表皮毛主要以3个分支为主,约占表皮毛总数量的77.83%(第3张莲座叶)、75.69%(第4张莲座叶),仅存在极少数5个分支的表皮毛;而在abt2突变体中,表皮毛主要以4、5个分支为主,4个分支的表皮毛约占叶片表皮毛总数量的60.55%(第3张莲座叶)、61.19%(第4张莲座叶);5个分支表皮毛约占叶片表皮毛总数量的30.69%(第3张莲座叶)、30.14%(第4张莲座叶),并且能观察到一定数量的6个分支的表皮毛(第3张莲座叶上为 2.42%,第4张莲座叶上为1.66%)(图1)。

2.2 abt2突变基因的定位

2.2.1abt2突变位点的遗传分析 由于abt2突变体表皮毛发育缺陷表型非常明显,所以期望通过图位克隆分离突变基因,以进一步研究其调控表皮毛发育的机制。在进行图位克隆之前,首先对abt2突变位点进行遗传分析。通过将Col-0与abt2突变体进行正反交并观察表皮毛表型,发现所获得的F1代植株均表现野生型表皮毛表型,表明abt2突变体是细胞核基因控制的隐性突变体;F2代植株中野生型表型与突变体表型个体的分离比约为3 ∶1,符合孟德尔隐性单基因遗传定律,从而说明abt2突变体的发育表型是由单基因控制的。

2.2.2abt2突变位点的粗定位 在确定了abt2突变体的遗传特性之后,对abt2的突变位点进行粗定位。首先将Ler生态型植株与abt2突变体进行杂交,在F2代中挑选具有abt2表型的植株作为作图群体,利用实验室已有的均匀分布在拟南芥5条染色体的27个分子标记(图2)和由95株作图群体植株的基因组DNA构成的DNA池进行PCR扩增,根据与突变位点连锁的分子标记所扩增出条带的遗传背景偏向突变体来源的Col-0,而用于杂交的另一亲本Ler条带不能扩增或扩增量弱于对照的原理,发现突变位点与第4条染色体上分子标记F20D10#1(17933942)连锁较为紧密,说明突变位点可能位于该分子标记附近(图2)。

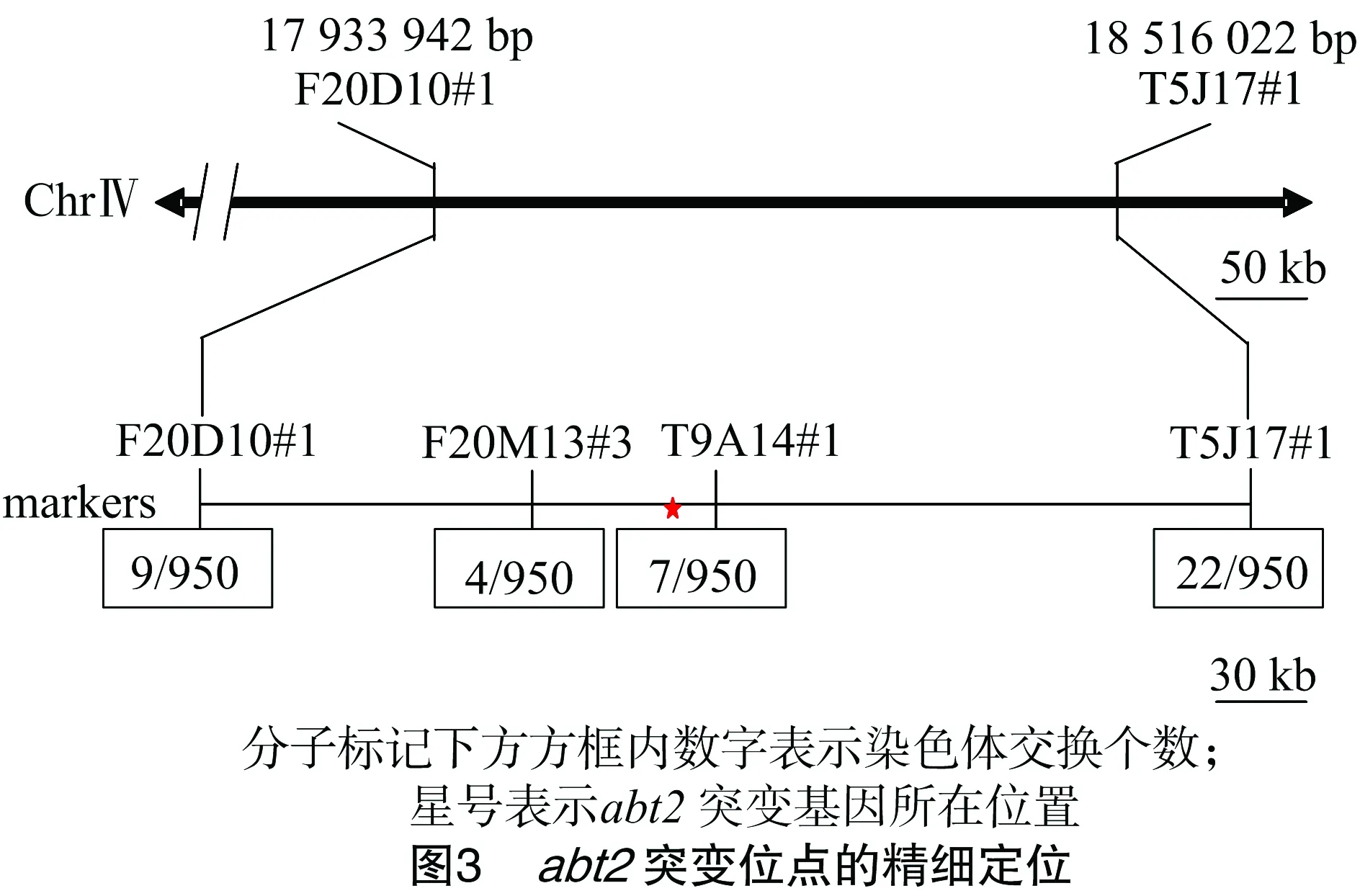

2.2.3 突变位点的精细定位 确定突变位点与染色体的连锁关系后,为了进一步确定突变位点在染色体上所在的区间,以95个突变体DNA为模板,以F20D10#1(17933942)及在F20D10#1下方增加的新的分子标记T5J17#1(18516022)为引物进行PCR扩增,结果(表1)显示突变位点位于分子标记F20D10#1和T5J17#1之间,所以将分子标记F20D10#1和T5J17#1作为后续定位的侧翼分子标记(flanking marker)(图3)。接着通过在Flanking marker区间内增加新的分子标记对abt2突变位点进行精细定位。利用1个新的dCAPS引物F20M13#3(18010126)和1个新的插入/删除(In/Del)分子标记T9A14#1(18053432)(表1)对F2作图群体中475株突变体表型植株的基因型进行分析,最终将突变基因定位在分子标记F20M13#3和T9A14#1的区间内,该区间的物理距离为43 306 bp(图3)。

表1 精细定位所用分子标记

2.2.4 候选基因的筛选与确定 确定了abt2突变位点所在的区间后,利用拟南芥基因组数据库对该区间内所覆盖的全部基因进行分析,重点关注与表皮毛发育相关的基因。通过查阅文献发现,在该区间内基因At4g38600被报道与表皮毛发育有关。At4g38600基因也被称为KAKTUS/UbiquitinProteinLigase3(KAK/UPL3),编码E3泛素蛋白连接酶,KAK基因的功能缺失会导致拟南芥莲座叶上的表皮毛分支数显著增加,与abt2突变体的表皮毛发育缺陷表型相似[14-15]。因此推测abt2突变体的表型很可能是由于KAK基因的功能缺失所导致的。为了验证abt2是否为KAK的新等位基因,首先对abt2突变体背景中的KAK基因进行测序,发现在abt2突变体中KAK基因的第6 881 bp处发生了单碱基突变,由鸟嘌呤(G)突变为腺嘌呤(A)(图4), 这表明abt2 突变表型的产生很可能是由KAK基因的单碱基突变造成的,KAK可能就是abt2的突变基因。

2.2.5abt2和KAK基因间的遗传互作分析 为了进一步确定KAK基因的突变是造成abt2突变表型产生的原因,利用KAK基因的功能缺失突变体SALK_037636对abt2和KAK基因之间的等位性进行分析。SALK_037636的突变表型是由于在KAK基因的第+1 241 bp处插入了T-DNA,导致KAK的表达量降低所造成的(图5)。

将abt2与SALK_037636进行杂交并获得了F1代植株,通过观察F1代植株第3、第4张莲座叶上的表皮毛发育表型,发现其与abt2和SALK_037636的表型相似,表皮毛分支数明显增加(图6),这表明abt2基因突变与KAK基因突变不能互补彼此的突变表型,abt2的突变基因就是KAK,abt2是KAK的新等位基因。

3 讨论与结论

特色遗传材料的获得是研究基因功能的强有力手段。为了获得新的参与调控植物表皮毛发育的新因子,本试验利用EMS高效诱变拟南芥gl2-3所建立的二次突变体库进行了大规模的遗传筛选。在此过程中获得了1个莲座叶上表皮毛分支数明显增加的突变体,并将其命名为abt2。通过图位克隆及遗传互作分析,表明abt2的突变表型是由KAK基因的+6 881 bp处发生由鸟嘌呤到腺嘌呤的单碱基突变所造成的,abt2基因是KAK基因的一个新等位基因。同时也发现,尽管在abt2突变体背景中KAK基因发生了单核苷酸突变,但是该突变并未造成所编码的相关氨基酸发生改变,因此为无义突变。该无义突变如何造成了abt2突变体表现出了显著的表皮毛发育缺陷表型将是下一步研究的重点。另外,KAK是表皮毛核内复制的抑制基因,KAK功能缺失突变体的莲座叶表皮毛呈现过度分支的表型,并伴随表皮毛细胞核DNA含量增加[16],本试验所获得的abt2突变体为进一步研究KAK基因与表皮毛调控之间的关系提供了新的遗传材料,也为深入研究KAK参与调控植物表皮毛发育的可能机制奠定了基础。