海南岛1959—2015年气候变化特征分析

罗红霞, 戴声佩, 李茂芬, 谢铮辉

(1.中国热带农业科学院科技信息研究所/海南省热带作物信息技术应用研究重点实验室,海南儋州 571737;2.农业部农业遥感重点实验室,北京 101010)

联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,简称IPCC)第四次评估报告指出,过去100年地表温度升高了0.74 ℃,变暖幅度自20世纪90年代以来明显加速。气候变暖已经成为全世界人们关注的焦点,越来越多的学者加入到研究气候变化的行列中[1]。海南岛地处东亚大陆东南端,属热带季风性气候,年均气温22~26 ℃,年降水量1 600 mm以上,其中8、9月份降水最为充沛,素有“东方夏威夷”之称。2010年国务院批准建立海南岛为国际旅游岛,使海南岛的经济与文化发展速度更快,同时也对海南岛的气候环境提出了更高、更多的要求。了解海南岛不同区域的气候变化特征,充分利用气候资源要素,对于指导农业生产、合理开发岛内旅游资源等都有相当重要的作用。

近年来,有学者对海南岛气候变化特征开展了系列研究[2-10],结果表明,海南岛气温(平均气温、平均最高气温、平均最低气温)总体呈现上升趋势;各气候区降水量变化大,但总体仍呈增加趋势,其中南部增长率最高;海南岛平均风速、相对湿度、日照时数和蒸发量降低趋势明显。尽管相关学者已开展过关于海南岛不同气候区域的气候变化特征研究,但这些研究较为深入的气候因子主要是气温和降水,虽然对诸如日照时数、相对湿度因子有部分报道,却主要集中于研究其变化趋势,对于其突变情况及未来变化等并未开展研究,因此有必要对海南岛各气候区多气候因子进行综合探讨。鉴于以上原因,本研究采用1959—2015年海南岛7个气象站点的平均气温、平均最低气温、平均最高气温、极端最低气温、极端最高气温、平均相对湿度、日照时数、降水量等8项气候要素作为分析指标,应用之前海南岛的气候区划成果,研究海南岛的气候变化特征,基于Mann-Kendall法分析各气候要素的突变性,基于变标度极差分析法(rescaled range analysis,简称 R/S 分析)及Hurst指数试验法对各气候要素的未来变化趋势作出一定的推断及预测。

1 数据来源与方法

1.1 研究区域气候区划分

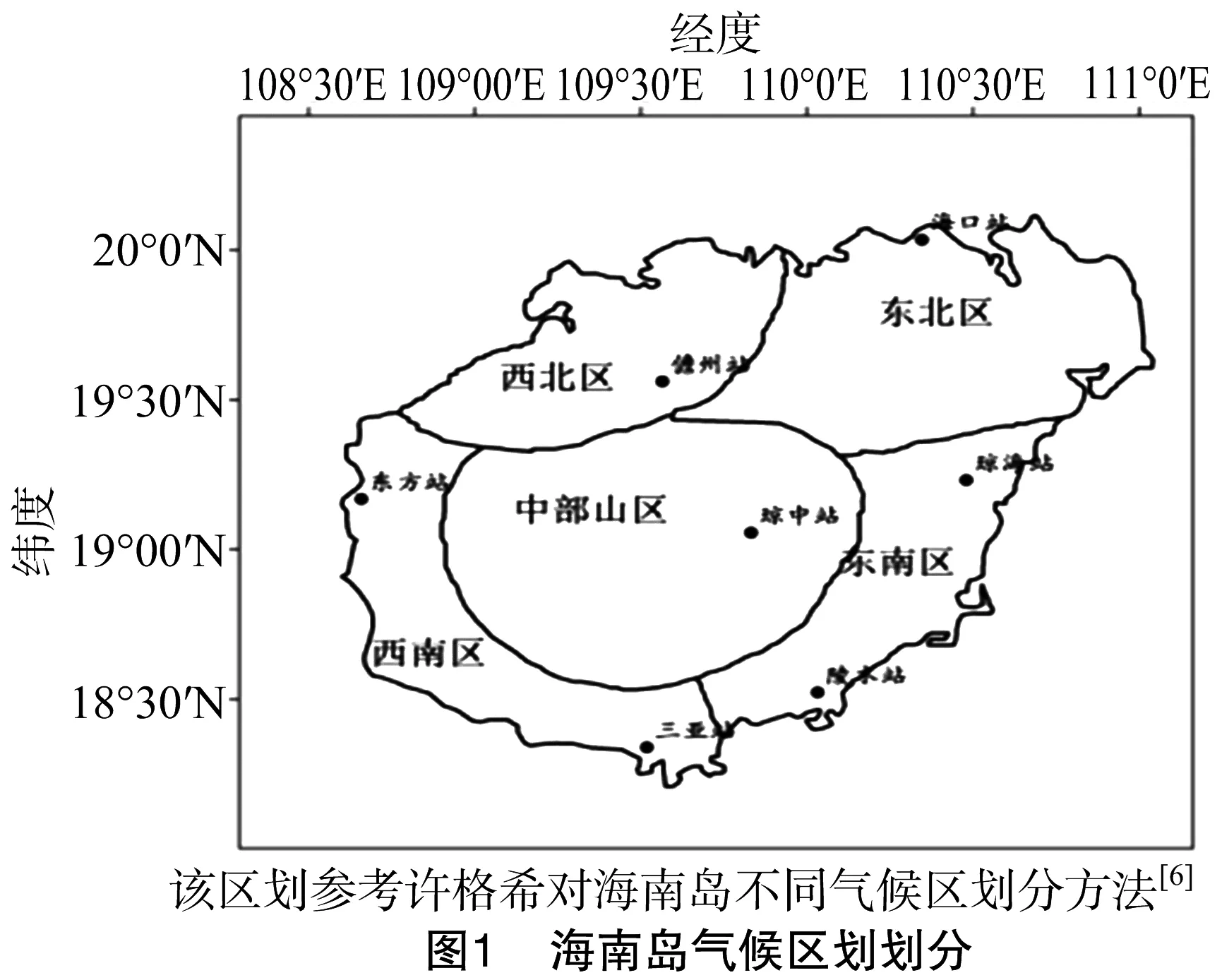

考虑到海南岛复杂的地形气候差异性,为了对海南岛气候变化进行区域差异性分析,笔者将海南岛划分为如图1所示5个气候区[6]:①东北区,属于较湿润的大风气候区,主要位于琼山、文昌沿岸台地;②西北区,属于较干燥的大风气候区,主要位于儋州、临高沿岸台地;③中部山区,属于凉爽湿润气候区,主要位于琼中、昌江、保亭屯昌等市(县);④东南区,属于常台风、多雨、大风气候区,主要位于琼海、万宁沿岸;⑤西南区,属于干热大风地区,主要位于东方、乐东、三亚等市(县)。

1.2 数据来源及数据分析

数据来源于中国气象数据网的海南岛1959—2015年的月度数据,包括平均气温、平均最低气温、平均最高气温、极端最低气温、极端最高气温、平均相对湿度、日照时数、年降水量8项气候要素。对于出现缺测或异常值的数据,采用线性回归法进行插补。运用平均值方法形成8项气候要素在1959—2015年时间序列的数据集。

1.3 研究方法

应用线性回归分析、气候倾向率揭示海南岛的气候变化特征;运用Mann-Kendall和滑动t检验法揭示气候变化规律;最后采用R/S分析方法对海南岛气候的未来变化趋势作出科学预测。

1.3.1 气候倾向率 气象要素x的趋势变化用一次回归方程表示,公式如下:

xi=a+bti。

(1)

式中:xi表示样本量i的某一气候变量;ti表示xi对应的时间;a表示回归常数;b表示回归系数,即线性趋势项,b>0表示x随着时间t的增加而增加,反之则随时间t的增加而减小;b×10为气候倾向率,表示某气候变量每10年的变化速率。

1.3.2 Mann-Kendall突变检验 本研究采用Mann-Kendall非参数趋势检验方法对气候要素进行时间序列突变检验。在趋势检验中,原假设H0表示数据集X的数据样本独立同分布,没有趋势存在。可选假设H1表示数据集X存在1个单调的趋势。Mann-Kendall统计检验如下[11-12]:

对于具有n个样本量的时间序列X,构造一秩序列:

(2)

其中:

式中:xi、xj分别表示气象数据集中的相应i、j序列所对应的数值。

可见秩序列Sk是第i时刻数值大于第j时刻数值数量的累计数。在时间序列随机独立的假定下,定义统计量:

(3)

式中:UF1=0;E(Sk)、Var(Sk)分别是累计数Sk的均值、方差,在x1,x2,…,xn相互独立,且有相同连续分布时,由式(4)计算可得:

(4)

UFk是按时间序列x的顺序x1,x2,…,xn计算出的统计量序列,给定显著性水平α,若|UFk|>Uα,则表明序列存在明显的趋势变化。

按时间序列x逆序xn,xn-1,…,x1,再重复上述过程,同时使UBk=-UFK;k=n,n-1,…,1;UB1=0。

若UFk大于0,表明序列呈上升趋势;若UBk或UFk超过临界值(显著水平为0.05)时,表明上升或下降趋势显著;将超过临界线的范围确定为出现突变的时间区域。若UFk、UBk2条曲线出现交点,并且在临界线之间,则交点对应的时刻便是突变开始的时间。

1.3.3 R/S分析法 R/S分析方法由英国科学家Hurst提出,后来经Mandelbrot与Wallis对其进一步完善,最终发展成为研究时间序列的分形理论。其主要原理如下:

给定一时间序列{ζ(t)},t=1,2,…,n对于任意正整数τ=1,定义均值序列:

(5)

累积离差:

(6)

极差:

(7)

标准差:

(8)

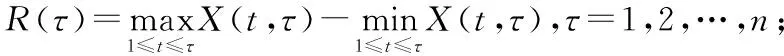

若存在如下关系:R/S∝τH,则说明所分析的时间序列存在Hurst现象,H值称为Hurst指数,其值可在双对数坐标系(lnτ,ln(R/S))中用最小二乘法拟合得到。R/S分析法主要依据Hurst指数的大小,判断时间序列是完全随机的抑或是存在趋势性成分。若H=0.5,表明该时间序列气候要素独立分布,变化完全独立;若0 表1 Hurst指数强度分类 由图2可以看出,海南岛各气候区的平均最高气温、平均最低气温、平均气温总体呈现上升趋势(除西南区的三亚站),且平均气温、平均最低气温通过α=0.05水平的显著性检验,上升趋势明显。从年平均气温的总体增幅来看,平均最低气温增幅最大,平均最高气温增幅最小。在5个气温指标中,除三亚的所有气候区极差均表现为极端最低气温极差>极端最高气温极差>平均最低气温极差,表明整个海南岛极端最低气温的波动最大。而西南区极端最低气温、极端最高气温、平均最低气温、平均最高气温、平均气温大于其他气候区,反映了海南岛西南区气温波动幅度较其他气候区大。 2.1.1 极端最高气温 除海南岛西南区外,年极端最高气温在东北区、西北区、中部山区、东南区均呈现上升趋势,但只有东南区的2个站点通过α=0.01、0.001水平的假设检验。西南区的东方、三亚极端最高气温在近60年来呈下降趋势,其气候倾向率分别为-0.128、-0.188 ℃/10年,但2个站点均未通过α=0.05水平的假设检验。 2.1.2 极端最低气温 由表2可以看出,海南岛各气候区年极端最低气温均上升,在各气候区中上升幅度最大的为西南区的东方站点,为0.671 ℃/10年,上升幅度最小的琼海的增长速率也达到了0.373 ℃/10年。其中海口、儋州、琼中、琼海、陵水、东方6个站点均通过α=0.001水平的假设检验,三亚站点通过了α=0.05水平的假设检验。2007—2008年的拉尼娜事件使得整个海南岛出现持续偏冷的天气,其中三亚最为明显。这与何溪澄等报道的在拉尼娜影响下我国南方温度偏冷的结果一致[14]。西南气候区的极差最大,东方、三亚的极差分别为9.00、10.40 ℃;极差最小的是琼海,为 6.30 ℃(表2)。 2.1.3 平均最低气温 由表2还可看出,在海南岛年平均最低气温方面,所有站点均呈现出增长态势,具体增长率:海口0.308 ℃/10年、儋州0.313 ℃/10年、琼中0.350 ℃/10年、琼海0.308 ℃/10年、陵水0.217 ℃/10年、东方0.351 ℃/10年、三亚0.036 ℃/10年,上升幅度最大的是东方、琼中站点,除三亚站点外其他6个站点的增长趋势均通过了α=0.001水平的显著性检验。通过计算各气候区的极差发现,西南区的极差较其他地区更大,这也表明西南区的年平均最低气温波动更大。 2.1.4 年平均气温 海口、儋州、琼中、琼海、陵水、东方6个站点的年平均气温整体均呈增长趋势,且全部通过了α=0.001 水平的假设检验,增长率分别为0.223、0.235、0.254、0.246、0.202、0.232 ℃/10年,三亚年平均气温呈下降趋势,降幅为0.145 ℃/10年,但这种下降趋势并未通过显著性检验。三亚年平均气温极差达到4.81 ℃,比极差最小的陵水高2.81 ℃(表2)。 2.1.5 平均最高气温 海口、儋州、琼中、琼海、陵水、东方、三亚年平均最低气温的气候倾向率分别为0.117、0.138、0.134、0.201、0.194、0.063、-0.262 ℃/10年,可以看出,除了三亚站点,其他所有气候区的年平均最高气温均呈现增长趋势,其中海口、儋州、琼中、琼海、陵水5个站点的增长趋势通过了α=0.05、0.01或0.001水平的显著性检验。西南区三亚的极差最大,达到5.62 ℃;最小的是陵水,其极差为2.18 ℃(表2)。 由图2还可以看出,在1959—2015年间,海南岛海口、儋州、琼中、琼海、陵水、东方的平均相对湿度均呈现出不同程度的下降趋势,均通过α=0.001水平的显著性检验,其倾向率分别为-0.882%、-0.551%、-0.547%、-0.905%、-0.648%、-0.708%/10年,琼海地区相对湿度的下降幅度最大,表明琼海地区这些年来变得越来越干。主要是因为随着城市化进程的加速,下垫面变为水溶性小的水泥地,大气降水迅速输入下水道,而白天的建筑材料接收辐射能量后快速升温,导致城市温度升高。同时,由于城市绿地面积的减少,使植物的蒸腾向大气输送的水汽量减少,从而使得相对湿度减少[15]。三亚站点的相对湿度波动幅度较大,总体来看,三亚站点的平均相对湿度在57年来呈增加趋势,但并未通过α=0.05水平的显著性检验,1959—2008年的曲线较为平缓,但变化幅度不大,自2008年来急剧增加,增长率为21.64%。 总体来看,海南岛在1959—2015年间,中部山区琼中站点的年日照时数以61.840 h/10年的速率在增加,且通过α=0.001水平的假设检验,表明海南岛中部山区日照时数增加趋势明显。其他气候区6个站点均呈现不同趋势的减少,倾向率绝对值表现为海口(97.990 h/10年)>陵水(86.640 h/10年)>三亚(79.500 h/10年)>琼海(67.070 h/10年)>儋州(28.340 h/10年)>东方(20.490 h/10年),6个站点中仅有西南区的东方站点未通过α=0.01或0.001水平的假设检验,这也表明海南岛东北区、西北区、东南区日照时数下降趋势明显。主要因为随着城市化的发展,大气污染增加,城市热岛效应导致上升气流增强,携带到大气中的污染颗粒增多,从而造成城市上空的云量增多,进而引起日照时数的减少[15-16]。西南区三亚、中部山区最大日照时数与最小日照时数之间的差值较大,分别为 102.62、88.97 h,西南区东方的差值最小,为50.54 h,最大值与最小值的比值达到2.03。 由图2可以看出,1959—2015年间海南岛各气候区的降水量除琼中外,其他地区均呈现不同程度的增长,具体表现为三亚(84.820 mm/10年)>海口(57.480 mm/10年)>儋州(52.010 mm/10年)>陵水(46.880 mm/10年)>琼海(38.590 mm/10年)>东方(24.190 mm/10年)。然而各气候区年降水量波动较大,年降水量除三亚站点外,均未通过α=0.01水平的假设检验。5个气候区中中部山区最大降水量与最小降水量的极差最大,达到196.74 mm。由结果可以看出,总体降水量的波动性较大,降水量的无规律性可能是由降水空间分布的随机性、区域性和复杂性造成的[6,17]。 由表3可知,海南岛各气候区的气温突变有一定的差异,极端最低气温只有东北区和东南区的陵水有突变点,突变年份分别为1987、1994年,东北区的突变年份早于东南区;以东北区例,突变前的极端最低气温为6.4 ℃,突变后为9.9 ℃,突变后比突变前增加54.69%,突变前后的极端气温差异明显。极端最高气温在5个气候区均有突变现象发生,突变时间最早的是西北区(1979年),中部山区发生突变的时间最晚(2005年)。平均最低气温有东北区、西北区、东南区陵水、西南区三亚发生突变,时间分别为1987、1995、1994、1982年。年平均最高气温均有突变现象发生,西南区的三亚突变发生时间最早(1977年),中部山区的突变发生时间最晚(2002年)。年平均气温有东北区、东南区琼海、西南区东方、西南区三亚发生突变,对应的时间分别为1987、1993、1990、1980年。东北区的突变时间与陈小丽等研究的海南岛全岛近42年(1961—2002年)平均气温的突变时间吻合[2]。西南区三亚的突变点比我国年平均气温突变点(1978年)推迟了2年[18],其他地区的年平均气温突变点均在尹云鹤等提出的我国气候发生突变的时间(1989年)[19]附近徘徊。这说明在20世纪80年代该区气温出现了突发性的上升,经历了一个相对偏暖的气候态,而这与全国及全球性的气候变暖有直接联系[20-21]。 海南岛所有气候区的平均相对湿度的UF曲线均超过 0.05 显著水平的信度线。西北区、中部山区、东南区琼海、东南区陵水、西南区东方、西南区三亚突变对应的时间分别为1986、1997、2000、1992、1996、1961年,相对湿度突变前后变化幅度分别为5%、1%、-1%、1%、-2%、2%。东北区相对湿度不存在突变现象。西北区、中部山区、东南区琼海、东南区陵水、西南区东方、西南区三亚日照时数发生突变,突变年份分别为1966、1993、1993、1993、1973、2008年。以上地区日照时数突变前分别为181.3、163.7、174.4、173.7、220.3、205.1 h,突变后分别为152.3、154.2、162.6、190.8、215.9、200.5 h。东北区日照时数未发生明显突变。降水量只有西南区东方、三亚有突变发生,突变年份为1995年,表现为突变后降水量增多,降水量在突变前分别为103.7、124.6 mm,在突变后分别为113.6、131.8 mm(表3)。 表2 海南岛8项气候要素的倾向率、决定系数和极差 注:“*”“**”“***”分别表示通过显著性水平为0.05、0.01、0.001的检验。下表同。 表3 海南岛8项气候要素的突变年份 注:“*”“**”分别表示通过0.05、0.01显著性水平的检验。 由表4可以得出,海南岛各气候要素的R/S整体分析结果:(1)极端最低气温的Hurst指数为-4级的有琼海,-3级的有海口、儋州、琼中、陵水、东方和三亚,反向持续性均较强。从海南岛平均相对湿度长时间序列的变化趋势来看,均呈现下降趋势。极端最高气温的Hurst指数为1级的有东方,表现出很弱的同向持续性;-3级的有儋州和三亚,-4级的有海口、琼海和陵水,-5级的有琼中,均表现出较强的反向持续性。年平均气温的Hurst指数为-1级的有三亚,表现出很弱的反向持续性;-2级的有琼中,表现出较弱的反向持续性;-3级的有海口、儋州、琼海、陵水和东方,均表现出较强的反向持续性,表明这些站点的增温趋势会有较大程度的减弱。年平均最低气温的Hurst指数为-2级的有海口、琼中、陵水、三亚,表现出较弱的反向持续性;-3级的有儋州、琼海,-4级的有东方,表现出较强的反向持续性。年平均最高气温的Hurst指数为-2级的有陵水、东方和三亚,表现出较弱的反向持续性;-3级的有海口、儋州、琼中、琼海,表现出较强的反向持续性。 (2)相对湿度的Hurst指数为-2级的有琼中、陵水和三亚,反向持续性较弱;-3级的有海口、儋州、琼海和东方,反向持续性较强。由日照时数R/S分析能够看出,所有站点的Hurst值均小于0.5,海南岛日照时数的长期相关特征表现为反向持续性,西南区三亚站点的Hurst指数达到-2级,其余气候区均为-3级,表现出较强的反向持续性。海南岛所有站点降水量的Hurst值均小于0.5,长期相关特征表现为很强的反向持续性,其中东方站点的Hurst指数为-4级,Hurst指数为0.22,其余站点的Hurst指数为-3级。 表4 海南岛8项气候要素的Hurst指数 对海南岛气候要素的R/S进行分析,从整体变化来看,有着几乎完全一致的反向持续性,但是关于这种变化趋势能持续的时间、持续性强度会继续增强还是减弱等方面的问题,都需要进一步研究。笔者采用冯新灵设计的Hurst指数试验分析方案[22],分析部分台站(选取海口、琼中、三亚,分别代表海南岛东北部、中部、西南部)的平均气温、平均相对湿度、日照时数、降水量等时间序列的未来变化趋势,以期从总体上进行推断。为了能够更清晰地反映其变化趋势,本研究将时间序列长度定为20年。具体的试验方案如下:从时间序列数据开始年起,计算第1个20年序列(1959—1978年)的Hurst指数,接下来计算第2个20年序列(1960—1979年)的Hurst指数,再紧接着计算第3个20年序列(1961—1980年)的Hurst指数,以此类推,连续计算形成1个Hurst指数序列,最终形成以20年为序列长度的Hurst指数序列,部分台站20年Hurst指数试验结果见图3。通过对比分析20年Hurst指数序列与之前研究所得倾向率的线性变化趋势,预测未来的变化趋势。 4.2.1 年平均气温Hurst指数试验结果分析 海南岛东北区年平均气温20年试验趋势呈波状起伏。在1959—1978年的20年试验中,Hurst指数开始出现小于0.5的0.347 2,随后连续12个20年试验的Hurst指数都小于0.5。1979年的年平均气温开始降低,而这种下降趋势一致持续了12年。在1991—2010年的20年试验中,Hurst指数开始大于0.5,连续6个20年试验的Hurst指数都大于0.5,但Hurst指数一直在0.5附近徘徊,由此可以推测,未来10年海南岛东北区年平均气温仍将有微弱的增加趋势。 海南岛中部山区年平均气温20年指数试验变化幅度不大,年平均气温Hurst指数总体小于0.5。在1974—1993年的20年指数试验中,Hurst指数小于0.5,而这种现象持续了21年,尽管1995—2014年的20年指数试验出现大于0.5的0.506 4,但并没有保持稳定,在接下来的1个20年Hurst指数试验中又跃回原态,表明中部山区未来10年依然会按照气候倾向率0.254 ℃/10年有微弱下降的趋势。 西南区三亚年平均气温20年指数试验曲线呈现波状起伏,1992—2011年Hurst指数中出现大于0.5的0.547 0,此后连续6个20年试验序列中的Hurst指数都大于0.5,且Hurst指数值在不断增加,于是出现了自2012年起三亚年平均气温下降的趋势,由此可以推测,未来10年西南区三亚年平均气温依气候倾向率0.145 ℃会有继续下降的趋势。 4.2.2 日照时数Hurst指数试验结果分析 海南岛东北区日照时数的20年Hurst指数试验曲线呈波状增加趋势。在1959—1978年的20年试验中,Hurst指数小于0.5,此后连续18个20年试验的Hurst指数都小于0.5。对比分析东北区日照时数变化趋势可知,1979年的日照时数开始增加,这种上升趋势十分明显。在1988开始的20年指数试验中,Hurst指数开始出现大于0.5的0.565 4,此后连续9个20年试验中,Hurst指数均大于0.5,由此可以推测,未来东北区日照时数仍将依气候倾向率有继续下降的趋势。 在海南岛中部山区日照时数的20年Hurst指数中,1962—1981年的Hurst指数开始出现小于0.5的0.418 3,此后连续22个20年试验的Hurst指数都小于0.5,1984—2003年的Hurst指数开始出现大于0.5的0.510 8,日照时数开始出现由反向持续性向持续性转变。2002年中部山区日照时数降低到1 647.8 h,远远低于多年平均值。自1988年以后的6个20年试验中,Hurst指数一直大于0.5,但却在不断减少,到1994—2013年的20年试验中,出现Hurst指数小于0.5的情况,由此可以推测,在未来10年内,中部山区日照时数将会有微弱下降的趋势。 海南岛西南区三亚日照时数的20年试验曲线在波动中有十分微弱的增加趋势,自1962年以后的18个20年试验中,Hurst指数一直小于0.5,1991年日照时数增加到 2 774.5 h。在1981—2000年的20年指数试验中,Hurst指数开始出现大于0.5的0.525 6,之后连续16个20年试验的Hurst指数都大于0.5,而且一路攀升,推测西南区三亚日照时数将依气候倾向率平均每10年减少79.5 h。 4.2.3 年平均相对湿度Hurst指数试验结果分析 在1988—2007年的20年试验中,东北区年平均相对湿度的Hurst指数开始出现大于0.5的0.521 0,此后连续9个20年试验的Hurst指数都大于0.5,相应的,2008年东北区的平均相对湿度开始增加,且上升趋势十分明显,由此可推测,未来10年东北区的年平均相对湿度平均每10年下降0.882%。 在1965—1984年中部山区年平均相对湿度的20年试验中,Hurst指数开始出现了大于0.5的0.502 5,此后连续12个20年试验的Hurst指数都大于0.5,平均相对湿度也就出现由反向持续性到持续性的转折,在1985年达到最大值 87.25%,之后持续性下降,这种变化一直持续了12年。在1988年之后的9个20年试验中,Hurst指数一直大于0.5,而且一路攀升,由此可以推测,在未来10年,中部山区的年平均相对湿度仍将以气候倾向率平均每10年下降0.547%的速率发展。 西南区的三亚台站年平均相对湿度20年试验曲线为波状,“U”形波谷特别明显,在1966—1985年的20年试验中,Hurst指数开始出现大于0.5的0.509 8,在此后连续8个20年试验序列中的Hurst指数都大于0.5。在1976—1995年的20年试验中,Hurst指数开始出现持续14个20年试验的Hurst指数小于0.5,1996年的年平均相对湿度开始下降,且下降趋势越来越明显,这种下降趋势一直持续了14年。在自1990年以后的7个20年试验中,Hurst指数又开始转为大于0.5,相应的平均相对湿度变化曲线也开始出现增加的相关性特征,由此可以推测,在未来10年,西南区的三亚台站年平均相对湿度仍将按照气候倾向率以平均每10年增加 0.623%的速率发展。 4.2.4 降水量Hurst指数试验结果分析 海南岛东北区降水量总体表现增加趋势,其气候倾向率为57.48 mm/10年。在1959—1978年的20年试验中,Hurst指数小于0.5,在此后32个20年的试验中,Hurst指数都小于0.5,直到1990—2009年的20年试验中,Hurst指数开始出现大于0.5的0.532 3,降水量的趋势开始由反向持续性向持续性转变,在此后连续6个20年试验的Hurst指数都大于0.5,由此可以推测,东北区未来降水量仍将有微弱增加趋势。 海南岛中部山区降水量总体有微弱的下降趋势,其气候倾向率为15.30 mm/10年。通过20年试验可以看出,在1977—1996、1987—2006、1991—2010、1992—2011年这4个20年试验中出现了Hurst指数大于0.5的情况,对比分析中部山区降水量变化曲线可以看出,降水量减少,曲线下滑,但这种变化并没有保持稳定,随即跃回原态,总体上看,20年试验的Hurst指数小于0.5,表明中部山区降水量在未来会有一定程度的增加。 西南区三亚降水量变化曲线呈增加趋势,气候倾向率为84.82 mm/10年。20年Hurst指数试验的结果与中部山区十分类似,在1990—2009年的20年试验中,Hurst指数开始出现大于0.5的0.561 6,但持续时间不长,仅连续3个20年试验后,Hurst指数又开始小于0.5,表明西南区三亚降水量始终保持着反向持续性的特征,降水量减少的态势是明显的。 通过对海南岛1959—2015年平均气温、平均最低气温、平均最高气温、极端最低气温、极端最高气温、平均相对湿度、日照时数和年降水量8项气候要素的变化特征进行分析,并结合气候区差异,揭示了近57年来海南岛气候变化特点及未来变化趋势。主要结论如下: (1)在全球变暖大趋势下,海南岛各气候区的极端最高气温、极端最低气温、平均最高气温、平均最低气温、平均气温总体均呈上升趋势(三亚除外);其中极端最高气温、极端最低气温、平均最高气温、平均最低气温、平均气温最高增长率分别位于东南区的陵水、西南区的东方、东南区琼海、西南区的东方、中部山区。海南岛日照时数(琼中除外)、平均相对湿度(三亚除外)总体呈下降趋势,日照时数和平均相对湿度下降率较高的位于东北区;降水量总体呈上升趋势(琼中除外),降水量的最高增长率位于西南区的三亚。 (2)在近60年的时间内,海南岛5个气温指标的突变特征差异较大。海南岛各气候区极端最低气温只有东北区、东南区陵水、西南区三亚发生突变,其中东北区突变发生时间较早;大部分气候区的极端最高气温均有突变现象发生,突变发生时间最早的是西北区,发生时间最晚的是西南区;年平均气温只有东北区、东南区、西南区发生突变;大部分气候区的年平均最低气温均发生突变,但突变年份相差并不大,基本在10年内,其中西南区发生突变较早;所有气候区的年平均最高气温均发生突变,东南区发生突变的时间较早,中部山区发生突变的时间较晚。 (3)海南岛各气候区的平均相对湿度除东北区外,下降趋势均发生突变现象,西南区突变现象发生得较早,东南区较晚发生突变。海南岛日照时数有西北区、中部山区、东南区、西南区发生突变,其中西北区突变现象发生较早,西南区发生突变时间较晚。海南岛降水量只有西南区有突变现象,突变时间均为1995年。 (4)对海南岛各气候要素的R/S分析表明,海南岛各气候区的8个气候要素的Hurst指数均小于0.5(除西南区东方的极端最高气温),表现出不同程度的反向持续性,各气候区极端最高气温、极端最低气温、平均最高气温、平均最低气温、平均气温总体上升趋势将会有不同程度的减弱(三亚除外),海南岛日照时数(琼中除外)、平均相对湿度(三亚除外)将会有适当的回升。通过对海南岛部分台站的平均气温、年平均相对湿度、日照时数、降水量的20年Hurst指数试验可以看出,海南岛未来10年日照时数将按照气候倾向率持续下降,这一结果与陈小敏等的研究结果[16]一致;而平均气温、年平均相对湿度、降水量的未来变化存在不同的区域性差异。

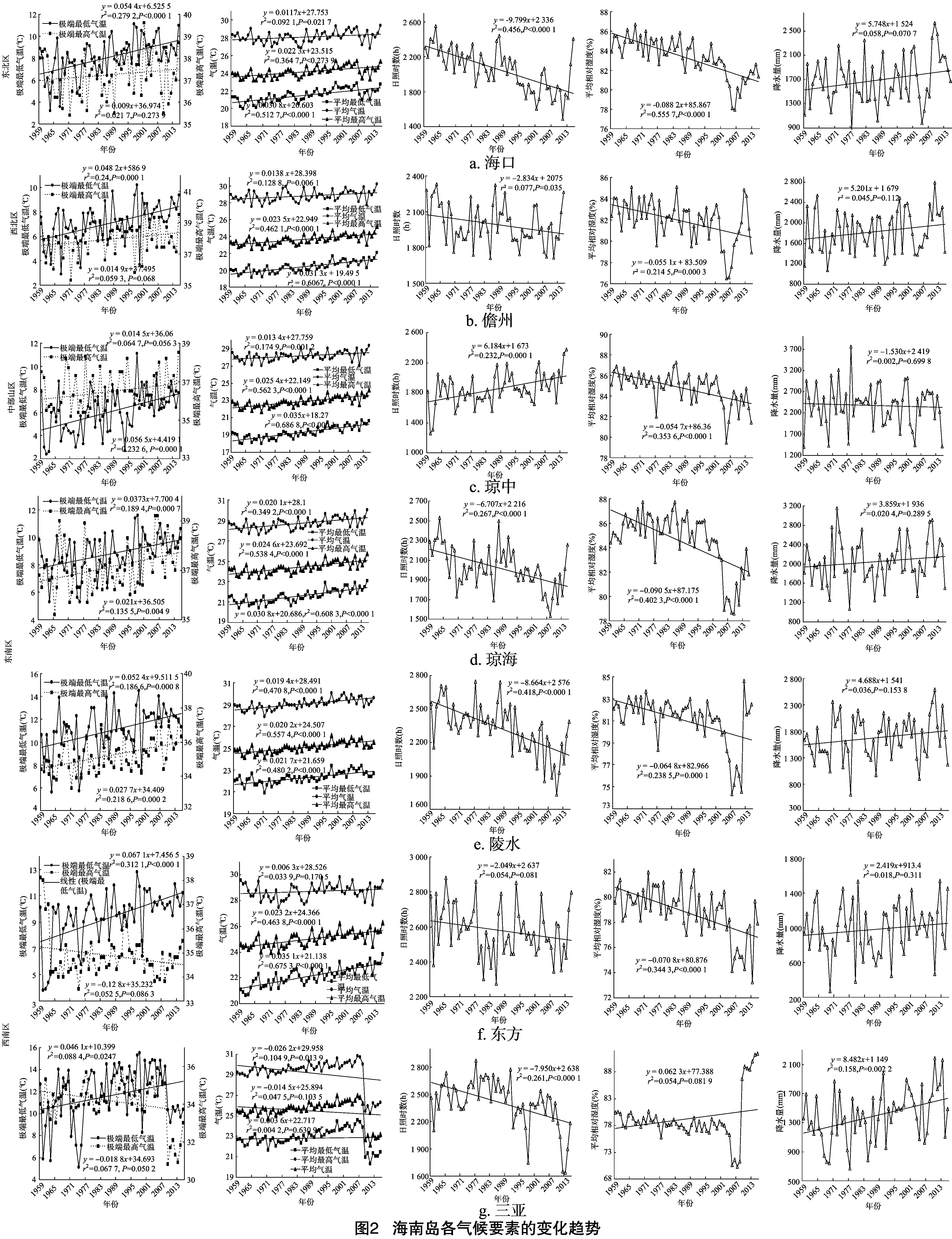

2 海南岛各气候要素变化特征

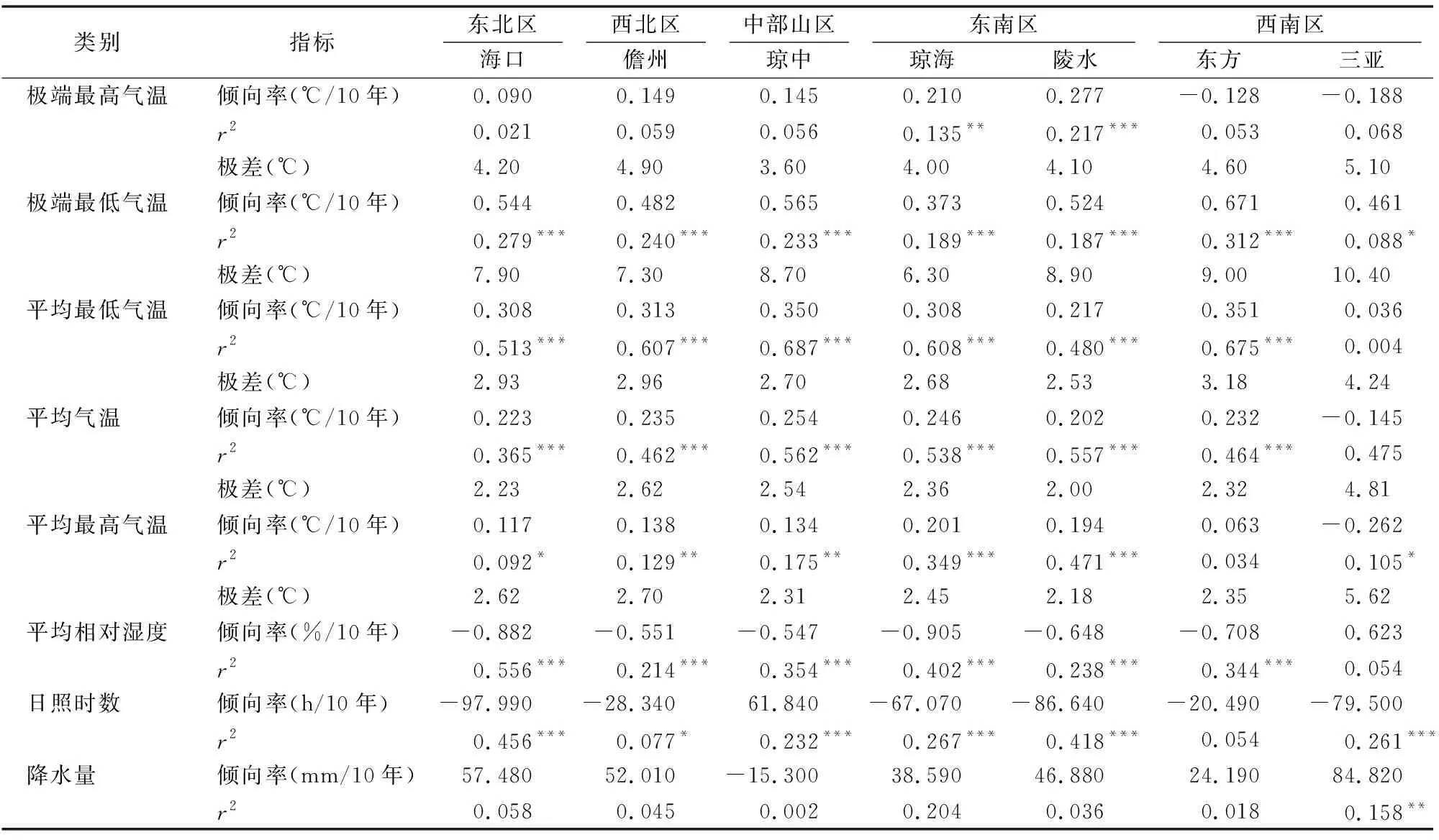

2.1 海南岛气温变化特征

2.2 海南岛平均相对湿度变化特征

2.3 海南岛年日照时数变化特征

2.4 海南岛降水量的变化特征

3 海南岛各气候要素突变特征

4 海南岛各气候要素R/S分析及Hurst指数试验

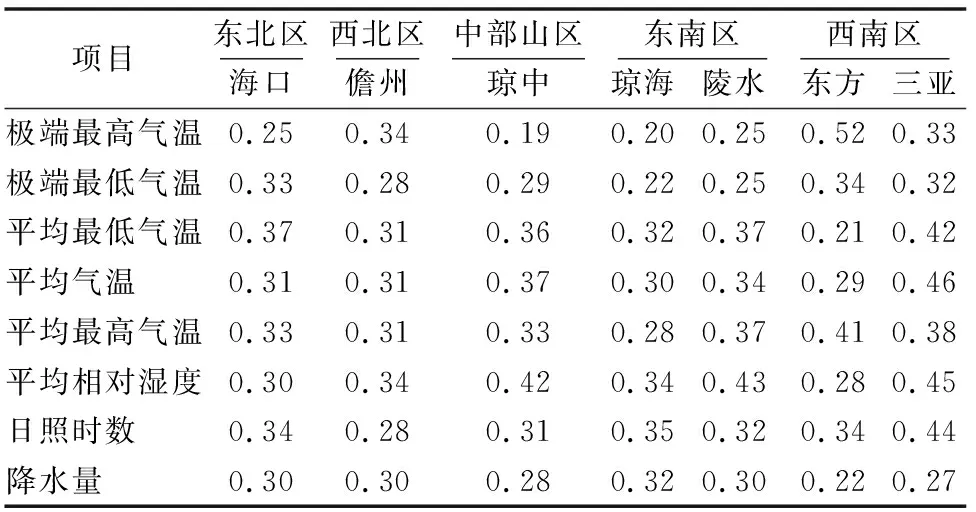

4.1 海南岛各气候要素R/S分析

4.2 海南岛各气候要素Hurst指数试验

5 结论