长株潭城市群“绿心”区土地利用变化特征

——基于土地功能视角

李乐蓉, 段建南, 杨 威, 张 昺

(湖南农业大学资源环境学院,湖南长沙 410128)

“绿心”区是提供生态服务或生态产品为主体功能的城市区域。“绿心”概念首次由中国共产党第十八次全国代表大会提出,且大会明确要求保护生态环境,走绿色发展道路。但近年来经济增长、工业污染、用地不合理等导致各城市的生态“绿心”区生态功能降低,尽管各地政府已出台相关政策并采取多种措施保护“绿心”,但“绿心”区生态保护依然没有得到本质改善。因此,摸清“绿心”区土地利用功能现状,探明土地利用功能变化规律,对协调土地生态、生产、社会功能之间的矛盾,调整土地利用布局及空间结构,实现保障“绿心”区作为城市“绿肺”的功能有重大意义。目前,国内外诸多学者从土地利用布局和空间结构角度出发,分析土地利用变化规律,研究多区域、多尺度土地利用变化过程及演变机理[1-2];但对土地功能角度的土地利用功能空间分布及特征研究的尚不多见[3-4]。随着土地功能分类体系的完善[5-6],将土地功能应用于土地利用功能空间分布及特征分析具有了实际操作性。长株潭城市群是我国中部地区第1个国家城市群,具有自然及社会经济状况的独特性,可以打造生产生态生活协调发展的新城市群典范[7]。长株潭城市群的生态建设重点区域(长株潭“绿心”地区)是缓解大城市病的重要生态功能区,研究其土地功能空间分布及变化特征对“绿心”区域建设与发展有重要的指导意义。本试验以长株潭城市群“绿心”区为研究对象,从土地功能角度出发,利用ArcGIS空间分析技术和数理统计方法分析长株潭城市群“绿心”土地功能的空间分布及其变化特征[8-9],以期为政府部门制定保护“绿心”区的土地利用模式,协调社会、生产、生态用地之间的矛盾提供决策支持,为促进长株潭一体化协同发展和土地资源的优化调控提供科学依据,也为其他地区的土地资源环境协调提供借鉴。

1 研究区域概况与方法

1.1 研究区概况

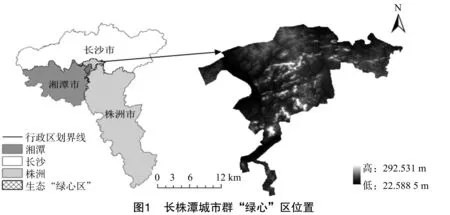

长株潭“绿心”地区位于湖南省长沙、株洲、湘潭三市交界的三角地带(图1),北至长沙绕城线及浏阳河,西至长潭高速西线,东至浏阳柏加镇,南至湘潭县梅林桥镇,共涉及洞井镇、坪塘镇、暮云镇、跳马乡、柏加镇、仙庾镇、龙头铺镇、云田乡、马家河镇、群丰镇、昭山乡、易家湾镇、荷塘乡、双马镇、易俗河镇、梅林桥镇16个乡(镇)1个示范区(九华示范区)638个居民点。长株潭城市群“绿心”地区面积约 521.55 km2。其中,长沙市304.40 km2,占58.36%;株洲市82.95 km2,占15.90%;湘潭市134.20 km2,占25.73%。长株潭地貌以低山丘陵为主,中部地势高,向东西两侧地势逐渐降低,山林分布广泛;气候属中亚热带季风性湿润气候,年平均气温16 ℃;工业污染整体较轻,区域生态环境良好,比较适合动植物繁衍生长,有利于生态环境保护与建设。生态“绿心”地区是长株潭三市重要的生态隔离带,具有城市群重要的生态屏障功能,拥有石燕湖、仰天湖、法华山、金霞山、五云峰、昭山森林公园、红旗水库、五一水库等自然保护区[7]。

1.2 研究思路及方法

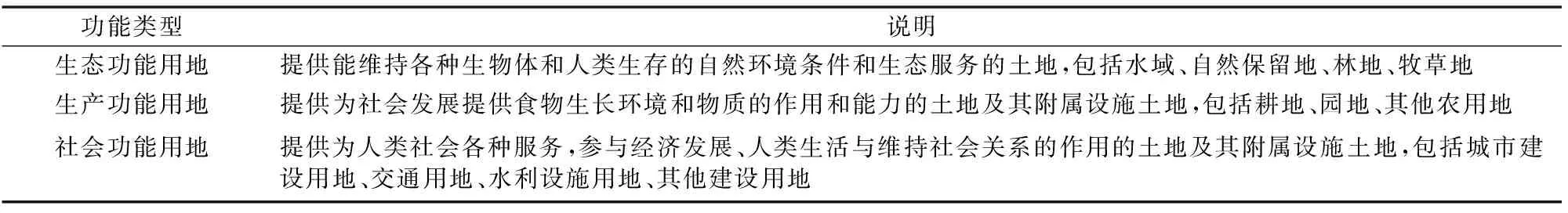

1.2.1 研究区土地功能分类 国内外学者基本将土地功能划分为三大类[10-11],由于长株潭城市群“绿心”区以生态功能为主导功能,本研究将土地划分为生态、生产、社会功能三大类[12],结合长株潭城市群“绿心”区实际土地资源属性,以土地所具备的涵养水源功能、调节气候功能、生产功能、居住功能、交通功能等11项功能为指标因子,利用SPSS统计分析软件中的系统聚类对现状地类的主要功能进行重划,建立长株潭城市群“绿心”区土地功能分类体系(表1)。

表1 长株潭城市群“绿心”区土地功能分类系统

1.2.2 数据来源与方法 本研究数据主要来自湖南省国土资源规划院提供的长株潭城市群“绿心”区2010、2013、2015年3期遥感影像图和土地利用现状数据,土地利用类型包括水域、自然保留地、林地、牧草地、耕地、园地、其他农用地、城市建设用地、交通用地、水利设施用地、其他建设用地共11类。参照表1中的长株潭城市群“绿心”区土地功能分类系统,利用ArcGIS软件对3期数据进行处理和分区得到3期土地功能用地类型图(图2)并统计各区域土地功能面积数据(表2)。利用土地功能动态度分析土地功能变化的时间特征,得到长株潭城市群“绿心”区3期土地功能用地类型图;用ArcGIS 10.2进行空间分析,采用转移矩阵法确定土地功能相互转变的状况和数量,得到土地功能的空间转移分布特征;将转移变化图转点后,利用ArcGIS平台下空间分析扩展模块中的密度分析工具完成点密度分析,得到土地功能转移的空间集聚特征。

2 结果与分析

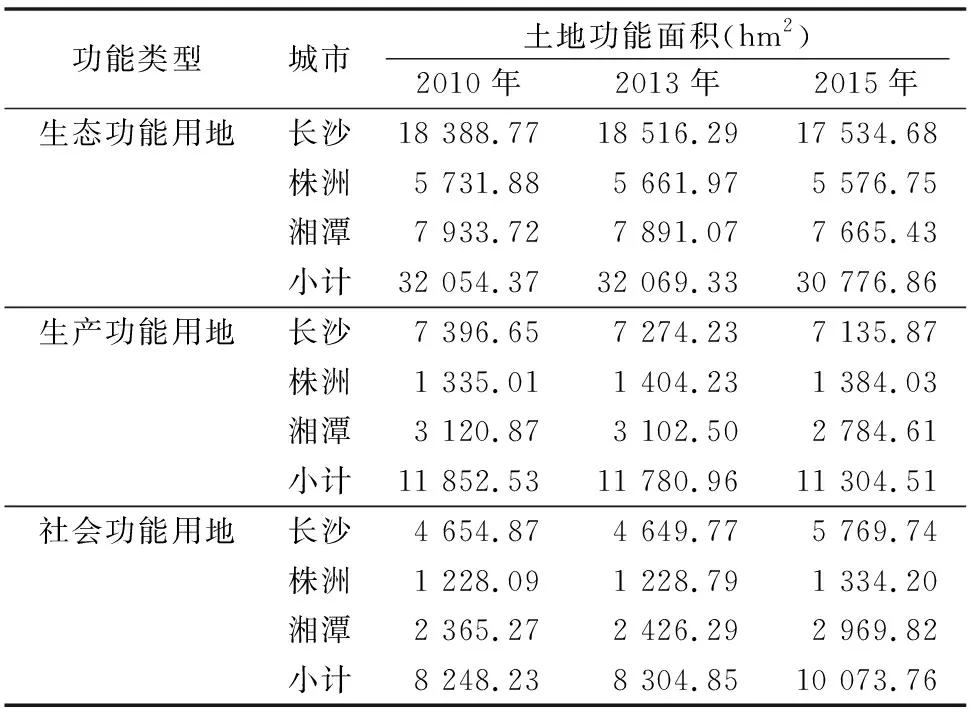

2.1 土地功能的时间演变特征分析

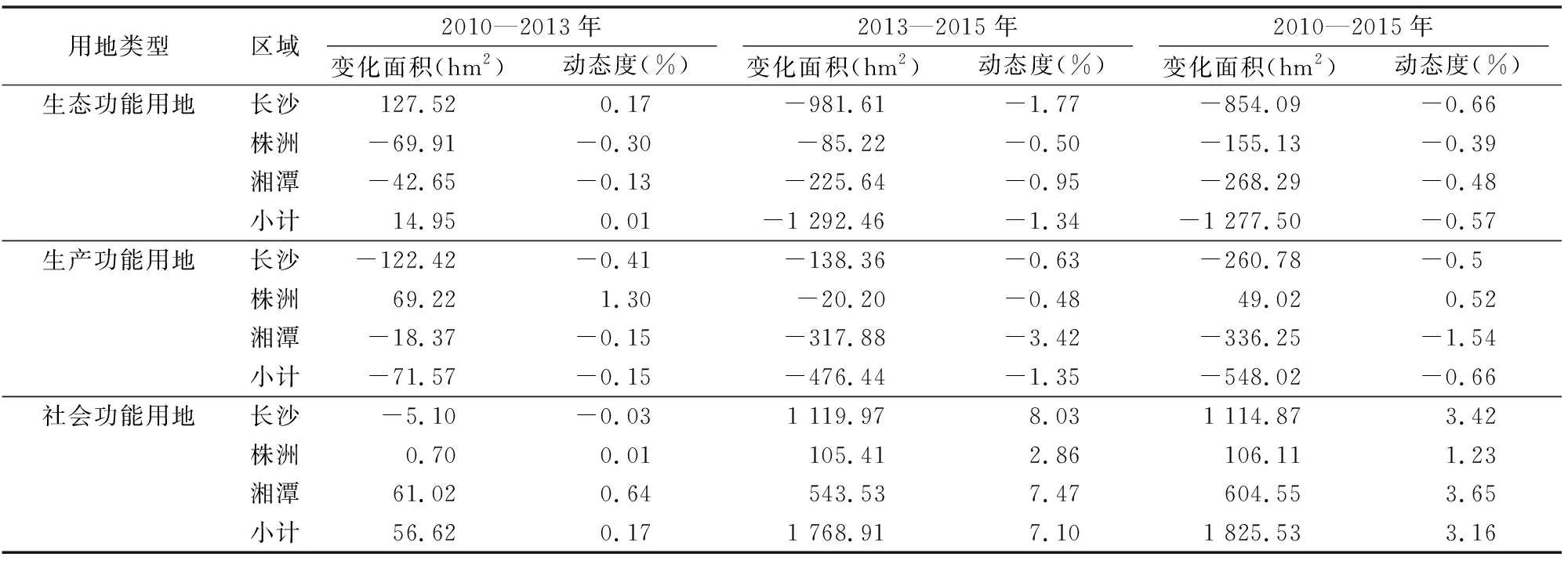

2.1.1 土地功能动态度分析 由表3可知,2010—2015年整体来看,长株潭城市群“绿心”区土地功能变化的动态度值依次为社会功能用地﹥生态功能用地﹥生产功能用地。首先,2010—2015年长株潭城市群“绿心”区社会功能用地增加最明显,增加值达到1 825.53 hm2,其中2013—2015年增加幅度突出,达7.10%。说明在2013—2015年社会功能用地扩增趋势明显。其次, 2010—2015年生产功能用地的动态度仅有株洲片区为正值,为增长趋势,主要在2010—2013年生产功能用地有所扩大。最后,生态功能用地在2010—2013年基本没有变化。“绿心”区重视和保护生态用地,加上政策上的保护,生态功能用地在全区占有绝对的比重(60%)。生态功能用地在2013—2015年变化面积减少明显,达到 1 292.46 hm2,主要减幅区域为长沙片区,长沙片区动态度绝对值大于“绿心”区动态度绝对值,因为湖南省省政府搬迁到长沙市南部以后,带动长沙市向南发展,用地需求扩增。

表2 2010—2015年研究区土地功能面积

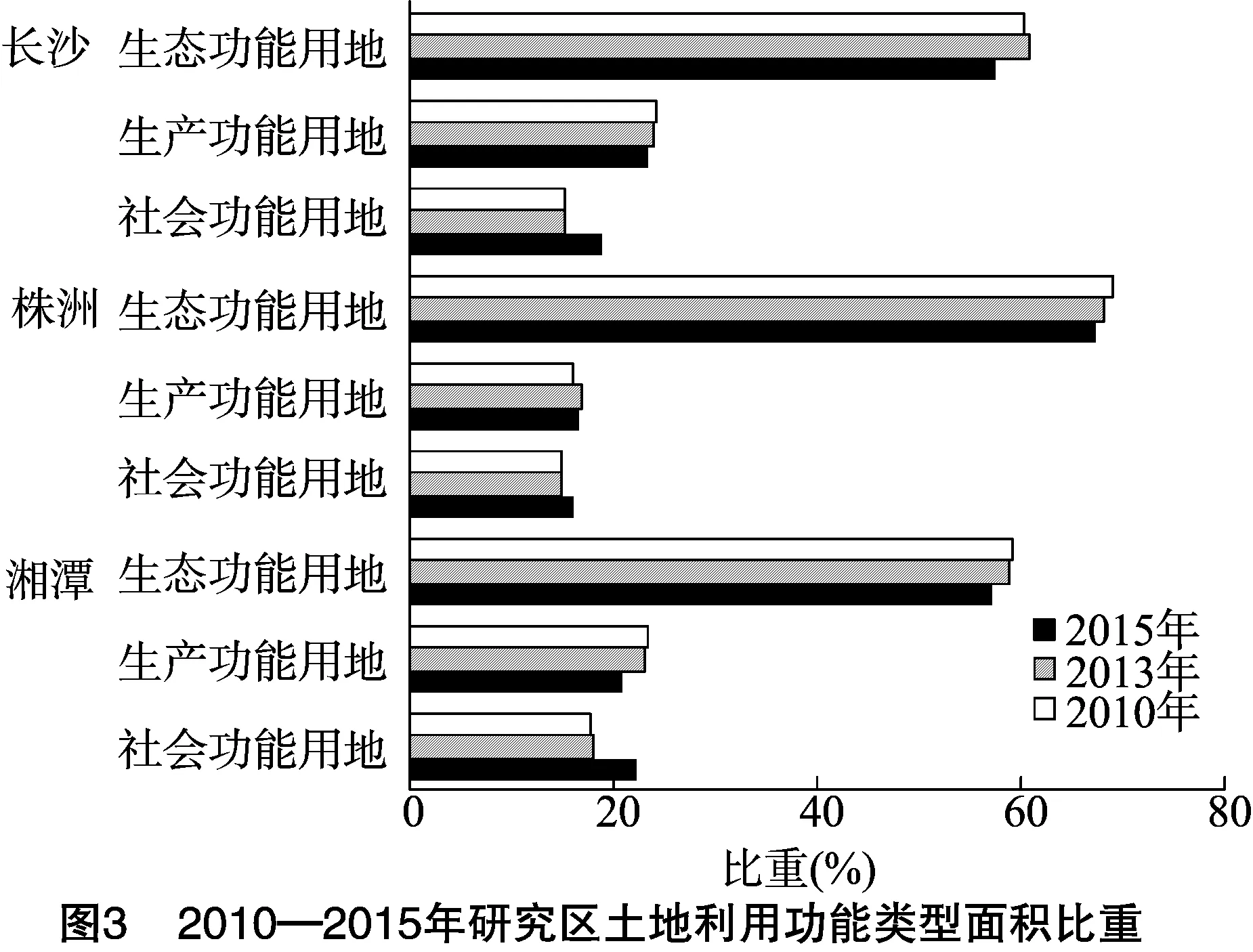

2.1.2 各区域土地功能用地结构变化分析 根据各区域的土地功能占比对各区域土地利用功能结构变化进行分析(图3):首先,长沙片区。随着时间的推进,长沙片区生态功能用地呈先增长后缩减的趋势,增幅较小为0.42%,主要增加的用地类型为水域和林地,但在2013—2015年生态功能面积减幅较大,为 3.23%,减少了981.61 hm2,主要减少的用地类型为林地、自然保留地、水域;2010—2015年生产功能用地面积呈逐渐递减状态,减幅较均匀;社会功能用地面积在3种功能用地面积中占比最小,与生态功能用地变化呈反向趋势,2010—2013年社会功能面积略有减少,减少用地类型主要为城乡建设用地和其他建设用地,而2013—2015年社会功能面积增加,达到1 077.25 hm2。表明长沙市2010—2013年为保护生态扩大了湿地的面积,随后长沙城区的南迁以及交通建设对长株潭城市群的社会经济发展起促进作用,导致长沙片区对生产和生态用地的占用,社会功能用地增长迅速。其次,株洲片区。株洲片区是3个区域中生态功能用地面积相对于本片区其他功能用地占比最大的区域,2015年接近70%,2010—2015年比重逐渐减少,减幅较均匀;社会功能用地在2010—2013年基本没变,2013—2015年社会功能用地比重增加了2%,主要增加用地类型为城乡建设用地;生产功能用地面积变化呈先增长后减少的趋势,且增幅大于减幅,主要扩增用地类型为耕地。2010—2013年生产功能用地有所增加,主要是由于土地整理后的耕地恢复,而随后的减少是由于株洲市向西发展对城乡建设用地需求增加。最后,湘潭片区。社会功能用地面积处于增长趋势,2010—2015年总体比重增加了 4.50%,增加量达到604.55 hm2,2013—2015年比重增长明显,增幅达到4.05%,主要增长用地类型为交通用地及城乡建设用地;2010—2015年生态功能用地面积逐步减少,生态功能用地比重由59.12%减少到57.12%,减少了 268.29 hm2。2010—2013年略有减少,2013—2015年减幅较大于前期;2010—2013年生产功能用地面积基本没变,2013—2015年减幅较大,为2.37%,主要减少用地类型为耕地。表明2010—2015年由于湘潭区域长株潭城际铁路的建设,社会功能用地扩大,除生态功能用地减少外,对耕地的占用较明显。

表3 研究区土地利功能类型的变化面积及动态度

2.2 土地功能的空间演变特征分析

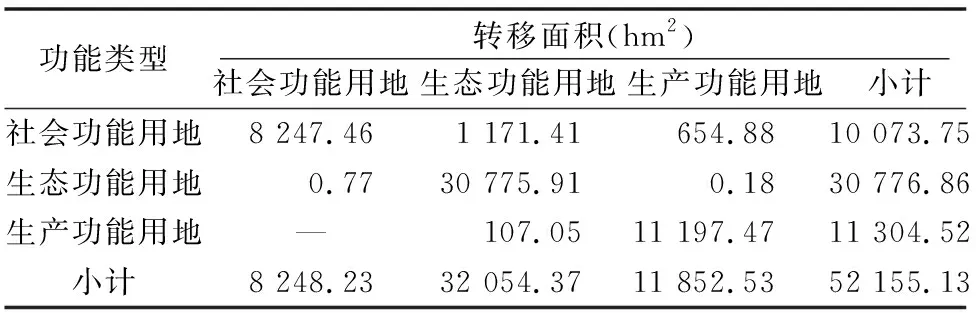

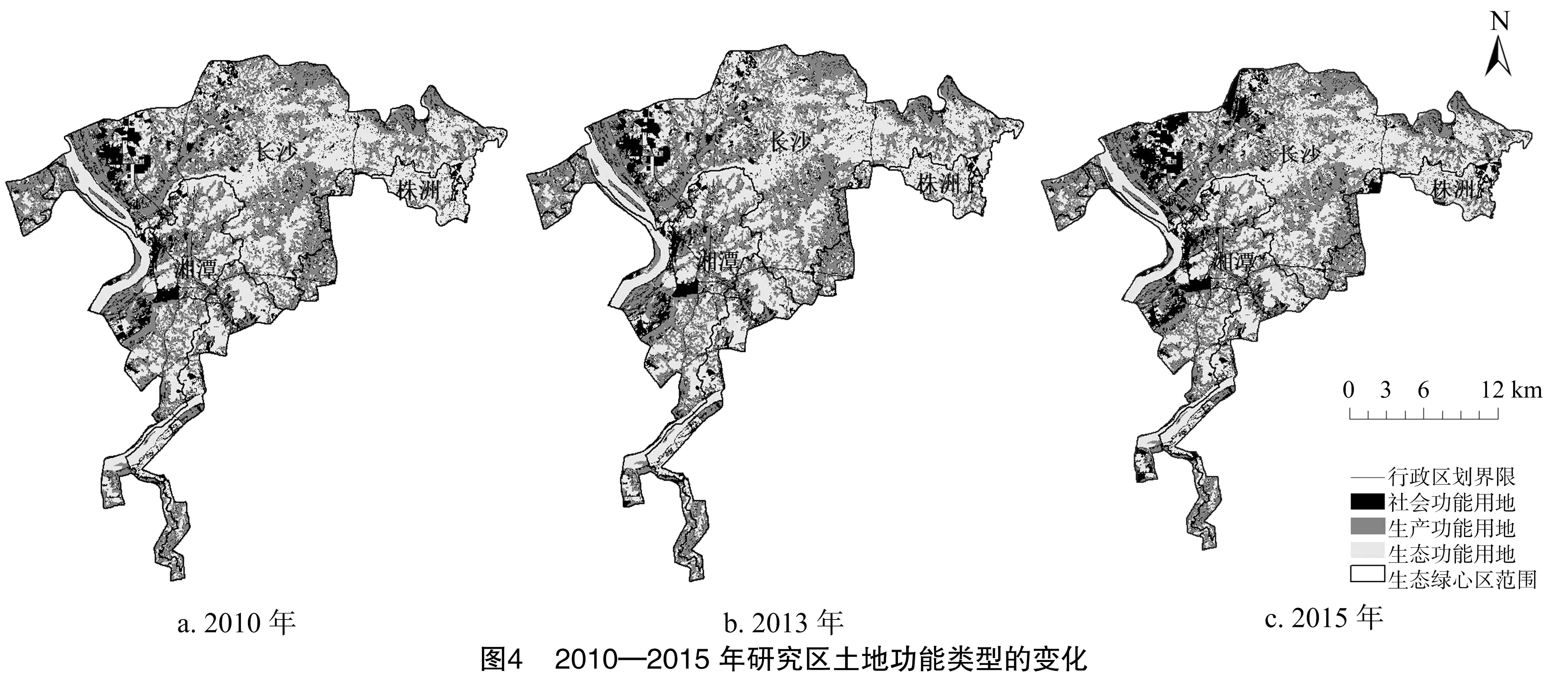

2.2.1 土地功能转移空间分布特征 根据土地功能类型数据采用转移矩阵法得到土地功能类型转移矩阵(表4),根据2010—2015年土地功能类型图通过ArcGIS的空间叠加分析,分别得到生态、生产、社会功能的变化图(图4)。可以看出,长株潭城市群“绿心”区土地功能呈现明显的空间分布差异性。首先,生态功能用地。生态功能用地分布面积最广,主要分布在长株潭城市群“绿心”区东北部分的核心区域往周边扩散,连片区域被交通线路割断明显。2010—2015年生态功能用地的转出量为1 278.46 hm2,其中转变为社会功能用地(主要转为城乡建设用地和交通用地)的面积共有 1 171.41 hm2,占生态功能用地面积总转出量的91.62%,转变为生产功能用地的面积为107.05 hm2。而生态功能用地的转入量稀少,仅为0.95 hm2,转入量与转出量差值较大,表明2010—2015年生态功能用地主要为转出。其次,生产功能用地。生产功能用地主要集中分布在湘江两侧呈带状分布及“绿心”区东部边界部分带状分布,其他低坡度区域零星分布。2010—2015年转入量为107.05 hm2,转出量为 655.06 hm2,转入与转出相对平衡,转入部分主要在株洲市,转出部分主要在湘潭市。最后,社会功能用地。社会功能用地主要集中分布在湘江东部。转入量为1 826.29 hm2,转出量仅为0.77 hm2,表明2010—2015年社会功能主要为转入,转入地区主要分布在长沙市的西北部、湘潭市的西南部以及株洲市的东北部。该转化特征主要是由于湖南省省政府搬迁到长沙市南郊区后,长沙南移、湘潭北扩,株洲西靠的相向扩张趋势日益明显。“绿心”区处于长株潭城市群的交汇区域,经济发展与城市化的进程加快造成了局部地区的过度开发,导致用地需求剧增,交通用地割断明显,绿地面积逐渐减少。

表4 2010—2015年研究区土地功能类型转移矩阵

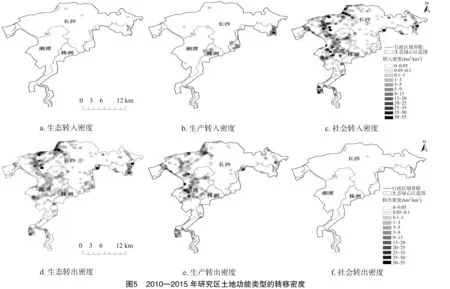

2.2.2 土地功能变化空间集聚特征 通过ArcGIS 10.2软件对长株潭城市群“绿心”区转入转出变化进行密度分析,可以直观地看出三大功能用地转变分布的空间集聚特征(图5)。首先,生态功能用地转入的点密度分布稀少且分散,仅有2个密度点,且都在长沙片区。社会功能用地转出密度与生态功能转入密度分布基本一致,说明生态功能转入与社会功能转出呈相关性。其次,社会功能用地转入密度呈明显聚集特征,呈南北走向带状分布,形成多个聚集点,即湘潭片区中部、长沙片区西北部、株洲片区东北部。其中,点密度最高值所在的区域位于长沙市。其生态功能用地转出密度图与社会功能用地转入密度图分布相似,但略有不同,生态功能转出密度集聚点位于湘潭片区偏西,说明生态转出密度与社会转入密度呈相关性。最后,生产功能用地转入点密度分布相对分散,密度较大的区域主要在株洲片区北部和西部,呈零星团簇状,密度最高值所在区域位于株洲片区的东北角,与其他密度图相关性小;生产功能转出密度呈“西密东稀”片状分布,密度最高值所在区域位于湘潭市西南部,与其他密度图相关性小;2010—2015年总体来看土地功能变化热点处于研究区西部,呈南北走向分布,生态功能转入密度与社会功能转出密度一致,社会功能的转入密度与生态功能的转出密度相似,生产功能转移密度与其他相关性小。

3 结论与建议

3.1 结论

基于3期土地利用数据建立长株潭城市群“绿心”区土地功能分类体系,分别从时间、空间分析长株潭城市群“绿心”区的土地利用功能时空演变特征情况发现,首先,生态功能用地和生产功能用地呈减少趋势,社会功能用地呈增长趋势,生产功能的转入和转出相对平衡,反映了“绿心”区受到长株潭城市群城市化进程加快的影响,导致“绿心”区社会功能用地不断扩大。其次,长沙片区。由于城区的南迁以及交通的建设对长株潭城市群的社会经济建设发展起促进作用,导致长沙片区对生产和生态用地的占用,社会功能用地增长迅速。株洲片区。2010—2013年生产功能用地有所增加,主要是由于土地整理后的耕地恢复,而2013—2015年对城乡建设用地需求增加。湘潭片区。2010—2015年由于湘潭区域长株潭城际铁路的建设,社会功能用地扩大,除生态功能用地减少外,对耕地的占用较明显。再次,长株潭城市群“绿心”区土地功能呈现明显的空间分布差异性。生态功能用地主要分布在长株潭城市群“绿心”区东北部分的核心区域往周边扩散;生产功能用地主要集中分布在湘江两侧呈带状分布及“绿心”区东部边界部分带状分布;社会功能用地主要集中分布在湘江东部。最后,长株潭城市群“绿心”区三大功能用地转变分布具有明显的空间集聚特征。2010—2015年土地功能变化热点集中在西部,呈南北走向分布,生态功能转入密度与社会功能转出密度一致,社会功能的转入密度与生态功能的转出密度相似,生产功能转移密度与其他相关性小。

以土地利用功能分析土地资源特征可为“绿心”区土地利用管理和规划提供新的视角,对土地功能合理布局和土地资源可持续利用具有实用价值。

3.2 建议

本研究结果表明,研究区社会功能用地、生态功能用地以及生产功能用地之间的矛盾依然存在。由于长株潭城市群“绿心”区特殊的自然环境,任其发展下去将会削弱“绿心”的价值,因此必须首要保护生态功能用地,划定生态红线;其次还要节约利用社会功能用地,因地制宜加强生产功能用地的高效利用,发展生态产业,协调社会、生产、生态3个功能用地的发展。由于3市主要从局部利益来考虑各自方案,缺乏综合协调,3个片区的变化差异大。建议长株潭城市群各区域严格按照规划建设“绿心”,长沙片区须要保护林地,防止乱采乱伐,严禁滥用自然保留地,重点保护生态功能用地;湘潭片区须要切实保护耕地,重点保障生产功能用地,减少交通用地对绿地的割断;株洲片区须要减少对园地和水域的占用。长株潭城市群有必要建立专门的部门统一管理“绿心”区,建立土地利用功能变化监测体系,实时掌握动态并及时进行调控。