汉画像砖石山石图像类型与特征

胡 军

(广东嘉应学院 美术学院,广东 梅州 514015)

两汉画像砖石山石图像发现数量较多,分布较广,形态多样,是研究汉代社会文化的重要材料之一。对于这些山石形象,以往学界已有一些探索。然而,回顾已有研究可以发现,有关汉画像砖石山石图像的讨论大多集中于象征仙境的山石,少有涉及体现自然场景的山石形象。而且,在以往研究中,学者关注较多的是山石象征意义,图例选取只是根据需要择其代表。有关汉画像砖石山石图像的整体性考察,迄今未受到应有的关注。因此,本文在调查获取大量资料的基础上,试对画像砖石山石形象进行系统梳理及类型划分,以期从整体上揭示其存在形态、时空变化与发展规律等特征。

一、山石图像的发现与梳理

经过笔者初步梳理,不完全统计,目前发现带有山石图像的汉画像砖石至少有120余例①。现择取代表性例子,按其出土地分布介绍如下。

(一)河南

1.洛阳西汉中晚期②画像砖③

1996年发现的洛阳洛宁县涧口乡画像砖墓中,出土四块带有山石图像的画像砖。《猎犬逐鹿1》《山林狩猎》中山石以竖线绘成阴影状,《山林兽斗》《猎犬逐鹿2》中山形以射线状排列,呈树冠状,山从内到外分为几个层次。

与以上几例山石图像相似的还有禹州新峰西汉晚期画像砖、许昌博物馆藏西汉中晚期画像砖,以及中原石刻艺术馆收藏的西汉中晚期空心砖④等多处。

2.郑州南关外西汉中晚期空心砖⑤

郑州南关外北二街M4墓出土的画像空心砖有两块带有山石图像,两处山石图像虽然在山形上不尽相同,但造型都呈同心状外延。

郑州二里岗地区也发现了一些与此完全相同的山石图像。⑥

3.新通桥西汉晚期空心砖⑦

新通桥汉代画像空心砖墓中出土的空心砖上也发现了山石图像。《山中射猎图》中山石形象自然起伏,《山射图》中则以四座高耸的三角形表示山峰,《逐兔图》《逐彘图》中的山石则又呈现云气状或块面状。

与《逐兔图》中表现方式相似的山石图像,还见于淅川地区的一些画像砖墓中。⑧

4.扶沟新莽时期画像砖⑨

1985年扶沟县博物馆征集到的一块画像砖,左侧《射虎图》下山石形象较为常见,右面山石则由下部三座小山峰、中部柱状山峰及顶部圆形平台三个部分构成。

5.樊集新莽前画像砖⑩

山石图像位于M37墓室西门楣画像《胡汉交战图》中,山形呈半圆形、馒头状。

6.南阳英庄东汉早期画像石⑪

英庄汉画像石墓出土画像石上有三处山石图像。其一位于前室《捕鱼图》中,山形呈虹状;其二位于东主室西壁狩猎场景中,山形呈钟乳状,多座相连,此起彼伏;其三位于西主室东壁狩猎场景中,山石为半圆状。

7.南阳陈棚新莽前后画像石⑫

陈棚画像石墓中出土山石图像画像石较多,如北室《二兕向斗图》《乘象图》,南室《猎犬图》,中室《搏虎图》,等等,皆有半圆形、馒头状山包,或单个成形,或两两甚至几个相连。

与此相似的还有南阳王寨西汉中晚期画像石⑬上的山石图像等。

8.方城广阳画像石⑭

方城广阳画像石山石造型在南阳王寨的基础上又有新的变化,多座山峰相连,顶部连成一条边缘线,并表现出云气纹的特征。

9.新野东汉晚期西王母画像砖⑮

在1962年新野发现的两块为同一模印制的西王母画像砖上,山图像占据画面大部分空间,山峦起伏,形象极具自然山峰特征。

10.南阳宛城熊营西王母画像石⑯

南阳宛城熊营画像石墓出土画像石中的山形象呈酒杯状。

11.新密打虎亭2号东汉晚期画像石⑰

山石图像位于墓室后室石门东扉正面,左右云头上部各有一座山峰,呈柱状耸立,顶部为巨大平台,平台底部有许多倒悬之峰。

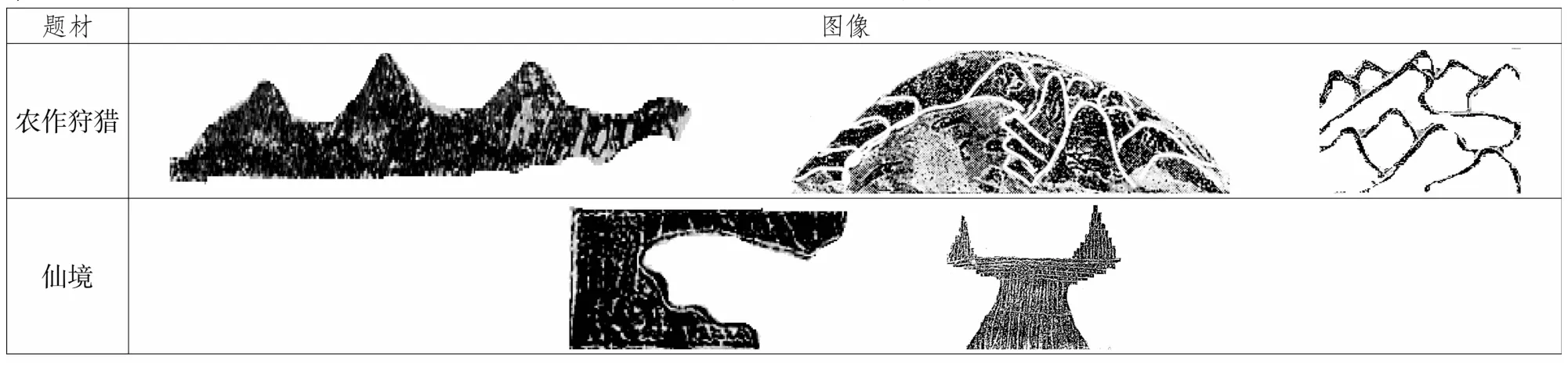

河南出土画像砖石上发现的山石图像较多,甚至有相当多的一部分属于西汉时期或东汉前期画像。狩猎题材中发现的山石图像最多,风格表现上既有偏向于模仿自然写实的一类,也有很多极其夸张,装饰性较强。交战图只发现了一幅,图中山石呈半圆状。仙境题材中山石图像也有一些,艺术表现上也是偏重写实与富有装饰性两种特点共存。(表1)

(二)山东

1.微山岛西汉晚期画像石⑱

画像石出土于微山县沟南村,其中《送葬图》中以三个三角形表示三座山峰。

2.邹城卧虎山M3西汉晚期画像石⑲

卧虎山M3出土画像石中发现的山石图像也以单线来表现,以线的波浪回旋体现山峰、山谷等山形变化。

3.滕州西户口东汉晚期画像石⑳

滕州西户口出土《孔子见老子图》画像中,第六层《群山异兽图》中以一排三角形表示山峰。

4.嘉祥宋山东汉晚期画像石㉑

宋山M2墓出土狩猎场景画像石中,以一条斜波浪线表示山的形象。

5.长清孝山堂东汉晚期画像石㉒

山图像位于西壁画像右侧《胡汉交战图》中,山体为半圆形基本形不断垒叠而成。

另外,邹城师范学校、宋山小石祠基座、滕州桑村、滕州城东山亭公社、邹城黄路屯、邹城郭里乡㉓等近十处画像石上的《胡汉交战图》中,也有类似以半圆形为基本形重叠的山图像。

表1 河南地区画像砖石山石图像示例

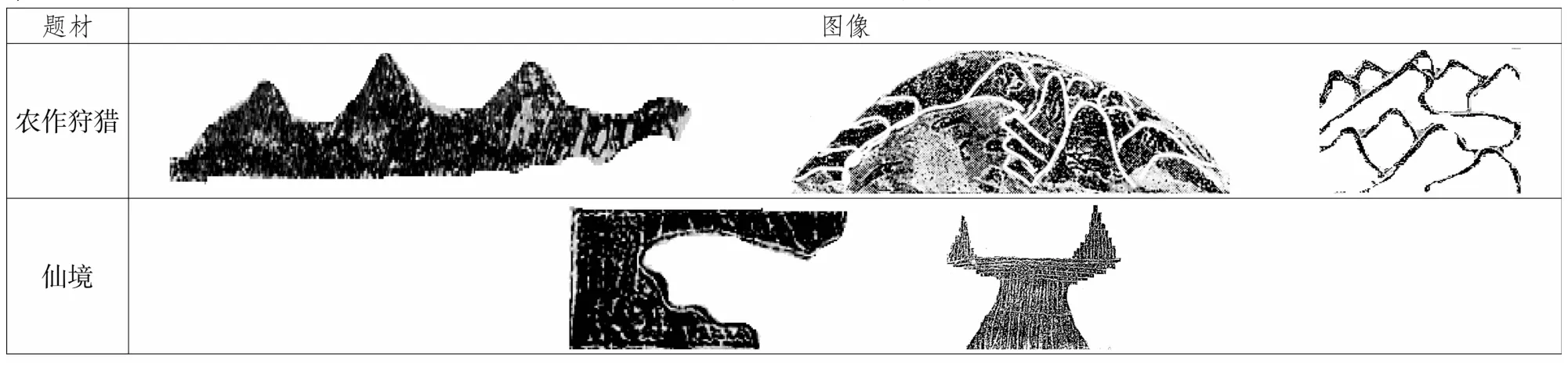

表2 山东地区画像砖石山石图像示例

6.费县潘家疃东汉晚期画像石㉔

潘家疃画像石《狩猎图》中山石图像从画面中部一直延伸至左侧,由一两个山包渐渐过渡到大片山石。山形态也由几个半圆形山包组合而成,但与上面《胡汉交战图》中的山图像又有些不同,有些山包底部相连、有些顶部相连成波浪状。

7.沂南古墓三国前后画像石㉕

山石图像发现有三处:其一位于墓门横额画像左侧,山峰大致皆呈三角形,五座山峰相接又互相避让,每座山峰之内刻画有很多小三角形,相互层叠错置。其二位于墓门两侧支柱下部,呈“山”形,三个宝瓶相连状,上刻卷草纹与山纹。其三位于中室八角擎天柱上部,山峰底部呈若干三角形重叠,其上为树形并带有平台。

8.安丘董家庄东汉晚期墓画像石㉖

在后室西间西壁狩猎画面中,三座山峰连成一体,巨峰之下又有五六座小山互相层叠起伏,山间草木丛生,野兽藏匿其间。

9.嘉祥画像石

朱锡禄编《嘉祥汉画像石》收录的两幅西王母画像中也有仙山图像。其一为宋山画像石第4石,仙山呈蘑菇形,中间柱状山体呈S形曲折状,整座山体遍饰水波纹;其二为嘉祥村画像石第1石,山呈漏斗形,由一个长方形加倒梯形组成。㉗

与宋山画像石第4石中山形相似的还有临沂苍山县画像石中的山形象。㉘

10.金雀山东汉晚期画像石㉙

画面中山形象有五层,最下面一层为底座,中间三层呈V形,最上面一层为平台,东王公端坐平台之上。

相似还有潘家疃画像石、临沂五里堡画像石㉚上山图像等。

山东出土画像砖石上发现的山石图像同样大多处于狩猎、交战与仙境三类题材中,但相对于河南来说,山东发现山石图像大多集中在东汉晚期。除了早期的两三例呈现为三角形或线状外,其余的皆以半圆形、馒头状山形为基本形演化而成;仙境中山石图像以“山”字形为基本形较多。(表2)

(三)四川

1.放筏、钓鱼东汉晚期画像砖㉛

出土于彭县义和公社,山形象位于捕鱼场景画像下部,呈波浪状三峰起伏。

与此类似的还见于广汉出土的一件画像砖上,内容与图案基本相同。

2.曾家包东汉晚期《狩猎图》画像石㉜

成都曾家包M1墓出土,《狩猎图》位于墓西后室后壁画像上部,画面众多山峰凸起,互相掩映,山下有河水,水中有鱼,空中飞鸟盘旋。

3.昭觉寺东汉晚期盐场画像砖㉝

成都昭觉寺出土,前景是盐场劳作场面,后景便是重叠山林及山间飞禽走兽。

类似画像砖在扬子山1号墓、2号墓、10号墓,曾家包M2墓也都有发现。

4.郫县东汉晚期《鳌山图》画像石㉞

此图见于郫县东汉砖墓2号墓出土石棺画像中,图中山石高耸,山壁陡峭,山峰占据画面主要部分。

5.彭山县东汉晚期《三神山图》画像石㉟

彭山县两江乡高家沟出土,图中有三座山石形象,每座山的形状略有不同,但整体皆下呈梯形,中部为水平平面,上部为三角状山峰。

与此相同山石图像还见于2005年谢洪县出土的石棺上。

6.东汉晚期一些《仙人六博图》画像石中的仙山

出土《仙人六博图》中,仙人身下或左右有T形仙山。如长宁2号、新津5号、彭山江口石棺,新津崖墓㊱等画像石上的山石形象。

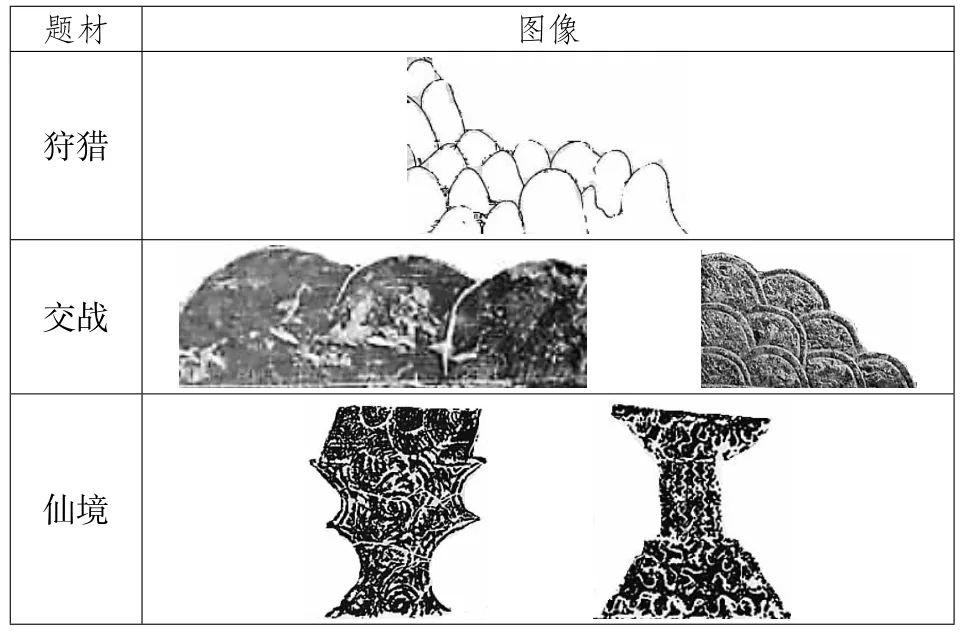

四川带有山石图像的画像砖石皆属东汉晚期,基本有狩猎(农作)与仙境两类题材。山石图像非常写实,考虑到了不同山峰的形态变化、前后层次等,较为形象地摹仿了自然山石景象。仙境类题材中山石图像装饰性特征则较强,常以梯形底座上接巨大平台的高台状为主。(表3)

(四)陕西

1.杨孟元墓汉和帝永元八年(96年)画像石㊲

绥德苏家岩苏家圪坨汉墓出土,山石图像位于墓门两侧立框内栏上方。山形呈树状,山顶为平台,山腰两侧长有嘉禾,山脚两边分别有一座小山峰,左侧峰顶有九尾狐,右侧峰顶有仙鹿。

与此相同的山石图像还见于绥德王德元墓(永元十二年[100年])、黄家塔6号墓(永元十六年[104年)]以及贺家沟、赵家铺、义合镇M1、白家山、快华岭板佛寺、大坬梁、榆林古城滩南梁村、神木大保当(东汉早期)、米脂县城西(永元初年)等多处汉墓出土画像石上。

2.后思沟东汉中期墓画像石㊳

山石图像在墓门竖石画像内栏左右侧都有,呈对称状,分别处于西王母与东王公的身下。山形亦呈树状,柱式山体呈双S形相接,向上曲折延伸。山体弯折处有羽人、九尾狐等西王母系统中的动植物形象,山顶平台底部有一些向下的羽状悬峰。

3.刘家湾画像石

山石图像位于墓门竖石内栏上部,呈S形树状,山体较粗,山顶平台较小,底面倒悬之峰与山脚小山峰皆呈羽状。

4.黄家塔画像石

山石图像同样左右对称位于墓门竖石内栏上部,树状山形变粗,山顶平台较小,平台上部有巨大华冠状树木,树下西王母(东王公)两侧各有小山峰突起。山体两侧又各有两层短平台,平台上有仙人对坐。

5.延家岔东汉中期画像石

延家岔汉墓出土山石图像有两处:其一位于墓门竖石内栏,左右对称,树状山形较粗,呈S形曲折状减弱,似两根巨大的木桩,山顶平台较小,呈圆形,柱状山体两侧伸出芽苞状平台,山脚有羽状矮峰。其二位于前室东壁两侧立框内栏上方,树形山云气状蜿蜒而上,山顶为平台,平台底面有峰倒悬。左侧平台上坐西王母,右侧平台中间又起几座小山峰,山峰两侧各有一羽状仙人。

6.四十铺东汉中期画像石

山石图像仍位于竖石内栏上部,山体树形特征减弱,呈多S形或高台状。

类似还有黄家塔汉墓等一些画像石上的山石形象。

7.绥德画像石(出土地失载)

山为树形S状,山脚为一大块巨石,巨石左侧有一小峰,峰顶天马屹立,树干状山体右侧立一仙鹤。常见的山顶平台与西王母(东王公)形象联成一体,似一花蕾。

类似山石图像的画像石在绥德还有一例,出土地也失载。只是山石造型更加夸张,顶部宛若一朵巨大的盛开的花。

表3 四川地区画像砖石山石图像示例

表3 四川地区画像砖石山石图像示例

表4 陕西地区画像砖石山石图像示例

8.五里店东汉中晚期画像石

山石图像位于墓门竖石内栏上部,树形山体由左、中、右三部分构成,中间山体亦呈多S形相连波状,两侧类似云气纹由山顶绵延至山脚。

9.白家山东汉中晚期画像石

白家山出土画像石中山图像发现两处,皆位于横额画像之中。其一为墓门横额画像,光秃的巨大山石将横额上层放牧场景与下层狩猎场景连为一体;其二为墓前室西壁横额画像,山石呈虹状,山中百兽奔跑。

从有纪年的汉画像石墓看,陕西出土山石图像主要处于东汉中前期。狩猎题材画像只发现两例,其余的皆体现仙境,“树形”是仙境中山石图像的基本特征。(表4)

(五)山西

1.离石马茂M3墓东汉晚期画像石

山石图像在墓门门框内栏上部,左右皆有。山外形与四十铺汉墓发现的山石形象相似,呈S形树状,山体较粗,山顶平台较小,底面倒悬之峰与山脚小山峰皆呈羽状。

2.离石交口镇东汉晚期画像石

交口镇汉墓画像石中,带有山石图像的共有三块,分别位于右门框上部与左右门柱上部。山图像皆呈“工”字形,山顶平台底部与山脚有一些细长尾羽状悬峰。

3.离石马茂M2墓东汉晚期画像石㊴

此墓出土画像石中有四处山石图像,分别位于墓门两侧门框刻石及前室南壁刻石上。门框刻石中山图像与交口镇画像石上山的形体大体相似,呈“工”形,只是山顶平台底面与山脚小山峰不再呈尖顶羽状,山形有了些变化。前室南壁刻石上有两处山图像,山形表现较为特别,图像皆为上下分层构图。上层所占比例较小,分别绘有“工”形山。下层所占空间较大,山峰从刻石底部层层叠叠,相互交错,延伸至上层“工”形山山脚,山形描绘写实性较强,与同地区其他处皆不相同。

4.离石下水村东汉晚期画像石㊵

1972年离石下水村征集的四块画像石中也有三块带有山石图像。一为门楣石画像,在车骑行进场面中点缀有山峦。二为左右门框画像,山图像分别位于左右门框画像上部,山体以三座“工”形山呈“品”字状倒叠,上层两个“工”形山相连形成平台,山脚两侧有圆羽状小山峰。

与此类似还有离石石盘画像石、汉灵帝建宁四年(171年)画像石,以及离石马茂发现的东汉墓M14(汉灵帝熹平四年[175 年])、M19、M44 中画像石㊶,都有“工”形山石图像。在这些画像石中“,工”形山成为一种基本形,或独立成形,或两三个甚至四个并列,或三个以“品”字状组合。在M14墓画像石中,山图像甚至分三层,五个组成一体。

5.柳林东汉晚期彩绘画像石㊷

柳林汉墓中发现的山石图像也位于墓门两侧门框石上,左右对称,山形基本相同。山的主体形状分为上下两部分,上部分呈S形树状,山体较粗,下部由三到四个“工”形山并列组成。柳林汉墓中山图像与山西其他地区发现的山形不同,似是陕西绥德典型的S形树状山与离石“工”形山的结合体。

山西出土汉画像石中发现的山石图像虽然较多,但都处于东汉晚期,形态上与陕西类似,几乎都是体现西王母(东王公)或其他一些仙人身下的仙山形象,以“工”形为基本形并形成各种样式。(表5)

(六)江苏

1.缪宇墓(150 年)画像石㊸

山石图像位于前室西壁横额石刻画像左侧狩猎场景中,在画面上部右侧大队人马顶部,描绘了一排三角形远峰,似说明此段尚处于开阔地带。狩猎队伍进入丘陵,画面开始出现半圆形山包,山包上杂草丛生,高大的树木长在山包之上。随着狩猎高潮的发生,山林表现变得复杂,山包从下往上,层层叠叠,依次遮让,表现出“深山老林”特征。

表5 山西地区画像砖石山石图像示例

2.金山东汉晚期画像石㊹

该石发现于连云港赣榆金山下庄村,具体出处不明。山石图像位于石刻画面下部,整体外形呈半圆形,图像内部又以线刻方式绘有许多半圆形层叠山峦,山峦间“刻有河流”㊺。

3.十里铺东汉末期画像石㊻

徐州十里铺东汉画像石墓中山图像位于墓室西侧室横额画像下部。山形表现较为简单,山体仅以两三根粗线条重叠,山峰呈锯齿状排列。

相似的还有铜山洪楼祠堂东汉末画像石㊼,雷公形象人物脚下亦有这样的山峰。

4.徐州地区发现的《胡汉交战图》中的山图像

胡汉交战图是汉画刻石表现中常见的内容之一,有些图像中会在胡兵一侧画像边缘刻画一些山包。这种图像在徐州地区发现有五例。其中徐州汉画像石艺术馆馆藏四例,馆藏编号No261、No249、库房藏1、库房藏2;徐州汉画像石研究会藏一例。㊽五例画像石山图像与山东地区发现的同类型画面中山图像表现形式基本相同,皆是以半圆形为基本形,然后根据需要层叠而成。

表6 江苏地区画像砖石山石图像示例

5.邳州占城祠堂画像石

山图像位于祠堂右面山墙刻石画像最上面一层西王母故事中,山形呈倒梯形,山顶平台为平行四边形,西王母坐在平台上。

6.铜山茅村北洞山祠堂画像石㊾

北洞山祠堂画像石山石图像有两处。一处位于最上层西王母故事画像中,山形整体呈“工”形,但与山西地区又有区别,类似于古罗马柱式。另一处位于上面第二层群兽画像中,山形由多个半圆形山包层叠而成。

江苏出土画像石上发现的山石图像主要集中在徐州,多处于东汉晚期,大多呈现在“狩猎”“胡汉交战”画面中。半圆形、馒头状是山体形状的主要特征。其他区域较为常见的西王母(东王公)或其他一些仙人身下的仙山形象比较少见,仅有的两例在形象上却是非常的奇特,有着一定的外来文化特征。(表6)

(七)其他地区

1.湖北当阳半月东汉中期墓画像砖㊿

在半月东汉墓出土的《百兽图》画像砖上,群山占据画面大部分空间,三座高大的山峰之下又有群峰层叠,山间遍布树木、杂草,各种野兽奔行其间。

2.湖北老河口画像砖[51]

老河口北郊1988年发现四方大型空心画像砖,画面完全相同,画面从上到下分别描绘飞鸟、楼阁、树木及山峰。山图像位于最底处,三座山峰呈波浪状相连。

3.安徽萧县汉画像石[52]

山图像位于圣村M1东汉墓门楣刻石画像两端,山形呈“工”形,顶部平台底面与山脚以正中柱体山为中心,两侧对称状分别绘有两座倒悬之峰与小山峰。

4.安徽淮北汉画像石

该画像石为淮北电厂出土,画面共描绘了九座山峰,其中一高一矮两座“工”形仙山高高耸立于群山之上。

相似仙山形象还见于淮北时村塘峡子画像石中。[53]

二、山石形象的类型划分

通过上述梳理,整体上来说,这些山石形象按母形的基本样式可分为五类(表7)。

(一)三角形

三角形是自然界山石形象基本内在形式,也是体现山石的最简洁形象之一。画像砖石中三角形山石图像有十余例,按其形态结构可分为三型。

A型:近于几何式三角形,如新通桥西汉晚期空心砖上山峰、滕州桑村西户口汉墓《孔子见老子图》中山峰、微山岛画像石《送葬图》中山峰。

B型:在A型基础上层叠若干小三角形,如沂南古墓发现的山图像。

C型:三角状顶角呈现圆弧化,如离石马茂M3墓、M2墓前室刻石上山石图像,以及湖北老河口、安徽淮北电厂等画像石上“工”形仙山脚下的群山形象。

(二)半圆形

半圆形也是自然山石形象的一种基本特征,常表现土丘、较低的山包等。汉画像砖石中半圆形山石图像发现较多,按形态特征差异也可分为三型。

A型:以接近正圆的半圆形为母形,然后或单个成形,或两两甚至几个相连,如南阳陈棚墓中山包形状,长清孝山堂石祠、邹城师范学校、宋山小石祠基座、滕州桑村、滕州城东山亭公社、邹城黄路屯、邹城郭里乡等《胡汉交战图》中的山体形象。

B型:以波浪线为主,每段浪头凸起处为近似正圆的半圆形,如嘉祥宋山M2墓、微山岛汉武帝元狩五年(公元前118年)墓等画像石中的山包。

C型:改变了A型的规整、对称性,相对接近自然山石形象,如樊集M37墓《胡汉交战图》中的山峰,费县潘家疃、南阳英庄等狩猎场景中的山石形象。

(三)“工”形

“工”形山石形象主要体现在表现西王母故事的仙界场景中,代表昆仑山形象。[54]西王母神话两汉时传播较盛,汉画像砖石中昆仑山形象不仅发现多,而且形态变化也最为复杂。以本文所介绍的例子来说,其在形态上可分为五种。

表7 汉画像砖石山石图像类型划分

表7(续表)

表7(续表)

A型:完全以单体“工”形为主要形态,又分为四种样式。A1式:最接近“工”形原形,呈杯状,如南阳宛城熊营汉墓、扶沟博物馆《射虎图》中的山形象;A2式:中间部分竖向山体开始呈S形弯曲,如嘉祥宋山第4石、临沂苍山画像石中西王母坐下之山;A3式:与A1式较为相似,只是皆呈现为“工”形的半边,如长宁2号石棺、新津崖墓石函、新津5号石棺、彭山江口石棺等画像上发现的仙山形象;A4式:属于A型山石形象变体,或呈现为高台状,或呈现为鼓状,或呈现为罗马柱式,等等,在“工”形基础上变化较大,如邳州占城祠堂、铜山茅村北洞山祠堂西王母故事中的山石图像,以及四川彭山县、谢洪县等地出土石棺画像上的神山图像。

B型:以单体“工”形为主干,在山脚、山顶平台及中间竖向山体部分又增些不同的变化,也有五种样式。B1式:主干“工”形接近“工”形原型,仅在山脚与山顶平台上下侧多了些小山峰,如新密打虎亭2号墓、离石马茂M2墓画像石中的山形,以及离石石盘、建宁四年等画像石中的山形。B2式:延续A2型部分特征,中间竖向山体呈S形弯曲,呈现为明显树干状特征,如沂南古墓八角擎天柱柱身上部西王母身下的树形山、杨孟元墓墓门两侧树状山。B2式山石图像在两汉中期陕西地区发现最多,在王德元墓、黄家塔6号墓、义合镇M1、白家山、快华岭板佛寺、大坬梁、榆林古城滩南梁村、神木大保当、米脂县城西等多处汉墓中都有发现。B3式:此类图像都发现于B2式之后阶段,是在B2式基础上演变出的新样式,其淡化了B2式中写实性树状特征,开始象征性、写意性地表现树形,表现方式也呈多样化发展,如黄家塔、绥德等地画像石中的山形。B4式:形态又处于B3式的演变后期,变化形式没有B3式复杂,中间竖向树形山体在原本S形弯曲的基础上呈双S形甚至多S形弯曲,装饰性、程式化特点加强,如后思沟、延家岔、四十铺等汉墓墓门竖石内栏上部西王母或东王公身下的山体形象。B5式:装饰性最强,以单体“工”形树状为主干基础上,又结合云气形成复杂图像,如延家岔汉墓、五里店汉墓墓门上的山石图像。

C型:改变以上A、B型以单体“工”形为主要形态的样式,变为以两个或两个以上“工”形山体平行排列,可分为两种样式。C1式:平行并列“工”形山体基本保持B2型中那种写实性树状特征,如安徽淮北电厂、淮北时村塘峡子画像石中的仙山形象;C2式:平行并列“工”形山体完全改变树状特征,仅是几个“工”形符号的并列,如离石马茂M14、M19、M44中画像石上的山石形象。

D型:山石形象为C2式的演变形态,“工”形符号山体平行并列的同时又两层或多层叠加,如熹平四年画像石、离石下水村画像石等图像中的山形象。

E型:最为特殊的一种形态,几乎是A、B、C、D四种形态特点的集合。E型山石形象只发现一例,即柳林汉墓中墓门两侧门框石彩绘画像中的山石图像,山的主体形状分为上下两部分,上部分呈S形树状,山体较粗,下部由三到四个“工”形山并列组成,似是陕西绥德汉画中典型的S形树状山与离石“工”形山的结合体。

(四)“山”形

“山”形也是汉画像砖石中体现仙界山石奇特形象的一种表现样式,一般认为表现的是蓬莱山形象。[55]“山”形山石形象发现数量不多,从形态上来说呈现为三种。

A型:单体“山”形,如沂南古墓墓门下部东王公与西王母身下“山”形山石。

B型:单体“山”形多层层叠状,如潘家疃画像石、临沂五里堡画像石上发现的山图像。

C型:为B型山石形状变体,每层“山”形下部收束成V形,如金雀山画像石中的山形象。

(五)其他形态

在三角形、半圆形、“工”形、“山”形之外,还有一些山石形象相对来说造型较复杂,表现较随意,写实性较强,没有统一基本形特点,更加接近自然山石形态。此处将这类山石图像归为“其他”一类,并按照所属时期、形象表现复杂程度等因素,分为两型。

A型:画法虽简单却很随意,没有符号化的感觉,初步体现了自然山石形态,如洛阳洛宁西汉墓中出土《山林兽斗》中的山石形象,以及许昌博物馆藏画像砖、郑州南关外北二街M4墓空心砖、中原石刻艺术馆收藏的空心砖上的山石形象等。

B型:山石形象已明显体现出模拟自然的山景,山石形态、空间塑造等关系处理已有很大突破,传统山水绘画一些透视法有了初步呈现,如陕西白家山汉墓横额画像中的山石图像,成都昭觉寺出土画像砖上劳作场面的山林背景,湖北当阳半月墓出土画像石上的群山形象,成都曾家包M1墓,成都扬子山1、2、10号墓等处出土的山石图像,等等。

三、关于山石图像特征的初步认识

通过上述梳理及类型划分,可大致看出汉画像砖石山石图像的几个特点。

(一)在艺术风格上,这些山石图像可分为四个大的文化区域。陕北晋中为一个区域,“工”形是山石图像的主要特征;鲁西南及苏皖北为一个区域,除少量仙境中山石图像以“山”形为基本形外,大多数以半圆形为基本形;四川地区为一个区域,山石图像主要特征为五种类型中的“其他”,具有较强写实性特征;河南地区可以看做一个区域,这个区域发现的山石图像形式比较多样,虽没有较为统一的风格倾向,但此区域发现的山石图像不仅多而且大部分时间较早,其他区域艺术风格的变化与形成或多或少都与其有着一些密切的联系。当然,各个区域之间也不是封闭的,也存在着一定程度的交流与相互影响。这不仅体现在纵向(时间)上河南地区对其他三个区域的影响,横向上不同区域间的交流也是明显的。如新野发现的西王母画像砖、湖北当阳发现的《百兽图》画像砖中的山石形象,都是典型的四川地区东汉晚期风格,这说明有可能四川画像艺术曾通过对湖北的影响又影响到了河南。

(二)在形态表现上,西汉到东汉几百余年间的时光交替中,这些山石形象虽大体上体现了人类绘画表现能力从低级向高级逐渐演变的规律,但从西汉晚期到东汉中前期普遍存在的几何形态山石形象说明,两汉时期画山能力的发展显然在一股外力的作用下,曾一度背离过人类绘画表现能力的正常发展轨道,使得这些山石形态体现出“写实—符号—写实”的变化特征。西汉中晚期的山石图像共有12例,这些山石形象自然写实化倾向十分明显,大部分属于上述五种类型中的“其他”,表现较随意,写实性较强,没有统一基本形特点,更加接近自然山石形态。延及东汉中期前后,山石图像却大多隶属于“工”形类型、半圆形类型,呈现出高度抽象、符号化的几何形风格。东汉后期,这种几何风格的山石形象渐趋弱化,山体形态再次体现出逐渐复杂化、写实化的演变趋势。

(三)在昆仑山图像上,程式化的演变历程有着明显体现。根据本文梳理,画像砖石上最早的昆仑山形象,发现于郑州南关外北二街M4墓画像空心砖上,山石形状与同时期出土画像砖上表现非仙境的山石手法相似,以一种早期的稚拙的写实主义模仿现实中的山石特征。山形与早期文献记载中的昆仑山形象毫无关联,只有联系画面中戴胜的西王母、玉兔、九尾狐等形象,才能判定其为昆仑山形象。新莽前后,带有自然主义特征的昆仑山形象有了新变化,呈现简单的“工”形并逐渐带有树形特征。东汉中期前后,昆仑山形象树状写实特征开始渐趋弱化,程式化特点加强。树状主干部分山体有的很细并呈多S形波浪状弯曲,有的却很粗呈树桩状,有的两边结合云气形成更加复杂的图像,有的与山顶平台上西王母形象连成一体似一花蕾,等等。这段时期是昆仑山形态变化最复杂的阶段。东汉后期,昆仑山形象更加抽象、简洁,演变为以抽象“工”形山为基本形,或独立成形,或两三个甚至四个、五个并列或层叠,呈现出强烈的装饰化、程式化特征。

结论及反思

总的说来,上述梳理及类型划分,不仅直观呈现出汉画像砖石艺术中山石形象的众多数量与多样形态,更为重要的是,三角形、半圆形、“工”形、“山”形、其他等五种不同类型划分以及对每种类型进行的式样细分,从整体上考察了这些山石形象的存在形态与演变规律,显示出了这些山石图像的形态归属、地区分布及其在相对应序列中的空间位置,有利于我们对其形成一个整体性认知,为进一步探讨这些山石形象提供必要的基础性依据,也可为我们断定一些画像石、画像石墓的时期归属提供一个参考标准。但通过梳理发现的西汉中后期与东汉晚期山石形态上明显存在的写实主义风格,值得我们深入思考,到底什么原因在中间阶段阻碍了这股趋势的有序发展?这与“工”形所代表的昆仑山形象在这一阶段大量出现并渐趋程式化过程是否有着一定的对应关系?对这些问题的求解,或许能够深入揭示两汉时期山石绘画的真实状况及其与当时社会、信仰、观念之间的互动关系。

注释:

①为了能更准确地把握汉画像砖石山石图像信息,笔者搜录的资料以知网所见历年发表的考古发掘报告为主,并在仔细甄别的基础上兼顾各类正式出版著作及重要公私收藏机构的藏品。

②时期划分主要依据考古发掘报告或相关著作中给出的参考性时间,资料原出处未给出参考性时间的,本文虽收录其形象,但不作时期划分,研究中作为参考。以下各例无特别说明皆如此。

③相关情况见史家珍、李娟《洛阳新发现西汉画像砖》,《中原文物》2005年第6期。

④三处画像情况分别见:许昌市文物工作队《河南禹州新峰墓地两座汉代画像砖墓》,《中原文物》2013年第2期;陈文利、李丽娜《许昌市博物馆藏汉画像砖》,《华夏考古》2009年第4期;马钺锋《河南省中原石刻艺术馆收藏一批汉代空心画像砖》,《中原文物》1989年第2期。

⑤相关情况见郑州市文物考古研究所《郑州市南关外汉代画像空心砖墓》,《中原文物》1997年第3期。

⑥相关情况见河南省文化局文物工作队《郑州二里岗汉画象空心砖墓》,《考古》1963年第11期。

⑦相关情况见郑州市博物馆《郑州新通桥汉代画象空心砖墓》,《文物》1972年第10期。

⑧相关情况见南阳地区文物研究所、淅川县博物馆《河南淅川汉画像砖墓发掘报告》,《华夏考古》1994年第4期。

⑨相关情况见韩维龙等《河南扶沟发现汉代画像砖》,《考古》1988年第5期。

⑩相关情况见河南省南阳地区文物研究所《新野樊集汉画像砖墓》,《考古学报》1990年第4期。

⑪相关情况见南阳地区文物工作队、南阳县文化馆《河南南阳县英庄汉画像石墓》,《文物》1984年第3期。

⑫相关情况见蒋宏杰等《河南南阳陈棚汉代彩绘画像石墓》,《考古学报》2007年第2期。

⑬相关情况见南阳市博物馆《南阳县王寨汉画像石墓》,《中原文物》1982年第1期。

⑭相关情况见吕品编《中原文化大典·文物典·画像石》,郑州:中州古籍出版社,2008年,第319-325页。

⑮相关情况见王褒祥《河南新野出土的汉代画象砖》,《考古》1964年第2期。

⑯相关情况见吕品编《中原文化大典·文物典·画像石》,第417页。

⑰相关情况见安金槐、王与刚《密县打虎亭汉代画象石墓和壁画墓》,《文物》1972年第10期。

⑱相关情况见王思礼、赖非等《山东微山县汉代画像石调查报告》,《考古》1989年第8期。

⑲相关情况见胡新立《邹城汉画像石》,北京:文物出版社,2008年,第24页。

⑳相关情况见滕州市政协文史委编《滕州汉代祠堂画像石》,北京:中国文史出版社,2007年,第60页。

㉑相关情况见济宁地区文物组、嘉祥县文管所《山东嘉祥宋山1980年出土的汉画像石》,《文物》1982年第5期。

㉒相关情况见余伟超等编《中国画像石全集》第一卷《山东汉画像石》,济南:山东美术出版社,2000年,第14页。

㉓六处画像情况分别见:胡新立《邹城汉画像石》,第119页;余伟超等编《中国画像石全集》第一卷《山东汉画像石》,第69页;滕州市政协文史委编《滕州汉代祠堂画像石》,第60页;余伟超等编《中国画像石全集》第二卷《山东汉画像石》,第106页;胡新立《邹城汉画像石》,第66页;胡新立《邹城汉画像石》,第38页。

㉔相关情况见临沂市博物馆《临沂汉画像石》,济南:山东美术出版社,2002年,第156页。

㉕相关情况见南京博物院、山东省文物管理处《沂南古画像石墓发掘报告》,北京:文化部文物管理局,1956年,第24-26页。

㉖相关情况见安丘县文化局、安丘县博物馆编《安丘董家庄汉画像石墓》,济南:济南出版社,1992年,第29页。

㉗两处画像情况见朱锡禄编《嘉祥汉画像石》,济南:山东美术出版社,1992年,第 39、79 页。

㉘相关情况见临沂市博物馆《临沂汉画像石》,第76页。

㉙相关情况见临沂市博物馆《临沂汉画像石》,第59页。

㉚此处两处画像情况见临沂市博物馆《临沂汉画像石》,第160、46页。㉛相关情况见四川省文物管理委员会《四川彭县义和公社出土汉代画像砖简介》,《考古》1983年第10期。

㉜相关情况见成都市文物管理处《四川成都曾家包东汉画像砖石墓》,《文物》1981年第10期。

㉝相关情况见刘志远《成都昭觉寺汉画像砖墓》,《考古》1984年第1期。

㉞相关情况见四川省博物馆、郫县文化馆《四川郫县东汉砖墓的石棺画象》,《考古》1979年第6期。

㉟相关情况见高文、高成英《四川出土的十一具汉代画像石棺图释》,《四川文物》1988年第3期。

㊱四处画像情况分别见高文编《中国画像石棺全集》,太原:山西出版传媒集团,2011年,第288页;高文编《中国画像石棺全集》,第166页;龚廷万编《巴蜀汉代画像集》,北京:文物出版社,1998年,第251-252页;常任侠编《汉代绘画选集》,北京:朝花美术出版社,1955年,第32页。

㊲相关情况见绥德县博物馆《陕西绥德汉画像石墓》,《文物》1983年第5期。

㊳本节此后所引陕西汉画像情况均见李贵龙、王建勤编《绥德汉代画像石》,西安:陕西人民美术出版社,2000年。

㊴离石马茂M3墓、M2墓画像情况均见山西省考古研究所、吕梁地区文物工作室、离石县文物管理所《山西离石马茂庄东汉画像石墓》,《文物》1992年第4期。

㊵离石交口镇东汉晚期画像石、离石下水村东汉晚期画像石情况见吕梁地区文物局《山西吕梁地区征集的汉画像石》,《文物》2008年第7期。

㊶离石石盘画像石、建宁四年画像石分别见:王金元《山西离石石盘汉代画像石墓》,《文物》2005年2期;王双斌《山西离石马茂庄建宁四年汉画像石墓》,《文物》2009年第11期。离石马茂三座汉墓画像石情况见山西省考古研究所、吕梁地区文物管理处、离石县文物管理所《山西离石再次发现东汉画像石墓》,《文物》1996年第4期。㊷相关情况见高继平、孔令忠《山西柳林发现的汉彩绘画像石》,《文物世界》2014年第1期。

㊸相关情况见南京博物院、邳县文化馆《东汉彭城相缪宇墓》,《文物》1984年第8期。

㊹相关情况见徐州博物馆、赣榆县图书馆《江苏赣榆金山汉画像石》,《考古》1985年第9期。

㊺原石未见,发掘报告中发表的图片较为模糊,无法清晰呈现,此处依原报告文中所说。

㊻相关情况见江苏省文物管理委员会、南京博物院《江苏徐州十里铺汉画象石墓》,《考古》1966年第2期。

㊼相关情况见周保平《徐州洪楼两块汉画像石考释》,《中原文物》1993年第2期。

㊽见朱浒《汉画像胡人图像研究》,上海大学博士学位论文,2012年,第88-92页。

㊾邳州占城祠堂画像石、铜山茅村北洞山祠堂画像石情况见武利华编《徐州汉画像石》,北京:线装书局,2001年,第20、25页。

㊿相关情况见宜昌地区博物馆、当阳市博物馆《湖北当阳半月东汉墓发掘简报》,《文物》1991年第12期。

[51]相关情况见杨柳《湖北老河口市出土汉代空心画像砖》,《考古》1996年第3期。

[52]相关情况见周水利《安徽萧县新出土的汉代画像石》,《文物》2010年第6期。

[53]安徽淮北两处画像可见高书林编《淮北汉画像石》,天津:天津人民美术出版社,2002年,第179、84页。

[54]可参见王煜《汉代“西王母与平台”图像试探——兼谈汉代的昆仑信仰及相关问题》,见王煜编《文物、文献与文化——历史考古青年论集》(第一辑),上海:上海古籍出版社,2017年。

[55]可参见高莉芬《垂直与水平:汉代画像石中的神山图像》,《兴大中文学报》2008年第11期。