我院儿科2017年1~6月住院患儿用药情况分析

张琴

人体药物代谢和排泄主要依靠肝脏和肾脏, 由于儿童年纪过小, 生理上多方面功能均与成人有明显出入, 各脏器功能尚未发育完善, 对药物的代谢较成人存在明显差异性。鉴于儿童的生理特点, 儿童对酸性药物的生物利用度会下降,而碱性药物或酸不稳定药物的生物利用度会提高, 药物经皮吸收能力强。但当前儿科用药还存在诸多不合理用药情况,如抗菌药物使用率较高, 抗菌药使用不规范, 使用抗菌药级别过高, 有些药物儿童用量成人化、给药频次不合理、诊断与治疗药物不相符、联用不合理、存在配伍禁忌等。导致儿童疾病诊断治疗效果不稳定, 容易产生并发症及相应的不良反应, 有些情况下对儿童身体带来的伤害要远远超过疾病本身, 当前已有很多文章在报道此类事件, 以提倡安全、有效、经济地应用药品, 应提高临床医生对临床诊断及病原学诊断准确率, 同时临床医生要不断加强业务学习和进修, 不断提升业务水平, 加强合理用药知识的学习, 遵守抗菌药物和中成药的使用原则, 真正做到安全、合理、有效地用药, 提高诊疗水平[1]。

鉴于小儿患儿是一类特殊的用药群体, 其肝肾功能, 中枢神经系统, 内分泌系统等均未发育完全[2], 在发病原因、疾病过程和转归等方面与成年人有不同之处, 并且小儿起病急, 变化快, 故药物治疗要适时、全面。为倡导医院合理用药, 节约社会药品资源, 减轻患儿就医的经济负担, 以及减少药物对儿童身体所带来的伤害, 提倡严格掌握适应证, 精心挑选药物、根据儿童特点, 选择适当给药途径、根据个体差异, 严格掌握给药剂量。现在通过对本院2017年1~6月儿科600份已出院的患儿病历进行统计, 以分析本院儿科疾病治疗过程中的用药情况进, 检验是否存在不合理的用药情况, 以期为临床合理用药提供参考。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 以本院2017年1~6月儿科600份已出院的患儿病历作为本次研究统计的数据来源。

1.2 方法 运用数学统计方法从所选择病历中, 对患儿性别、年龄、所患疾病、用药情况、转归等进行分类统计分析。

2 结果

2.1 患儿基本情况 600例患儿中男322例, 女278例;其中婴幼儿期(1个月~3岁)234例, 儿童期(3岁~12岁)361例,>12岁5例。

2.2 临床诊断 呼吸系统疾病556例, 其中主要的是支气管肺炎267例、急性支气管炎88例、肺炎50例、上呼吸道感染47例、急性扁桃体炎34例、急性毛细支气管炎17例、支气管哮喘17例等;消化系统疾病32例;心血管系统疾病4例;免疫系统疾病2例;神经肌肉系统疾病1例;泌尿系统疾病1例;其他4例。

2.3 住院时间 住院时间最短1 d, 最长25 d。其中1~3 d 102例, 4~7 d 384例, 8~14 d 110例, >14 d 4例。

2.4 转归情况 治愈1例, 好转584例, 未愈1例, 其他14例。

2.5 给药途径 静脉滴注194例, 口服加静脉滴注210例,静脉滴注加雾化给药75例, 口服结合静脉滴注及雾化给药121例。其中口服给药包括266例服用中药汤剂患儿。

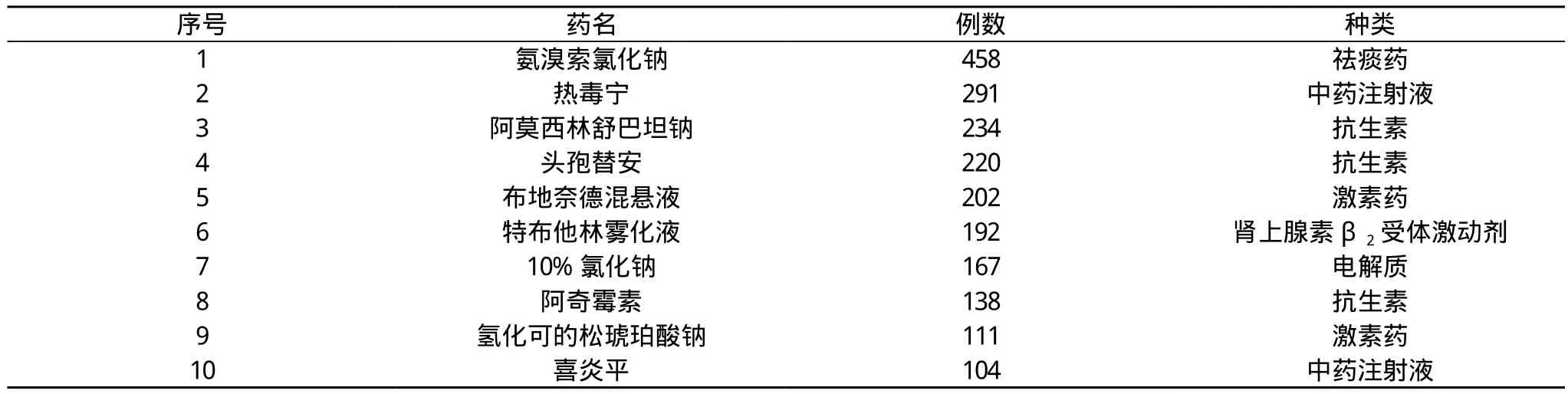

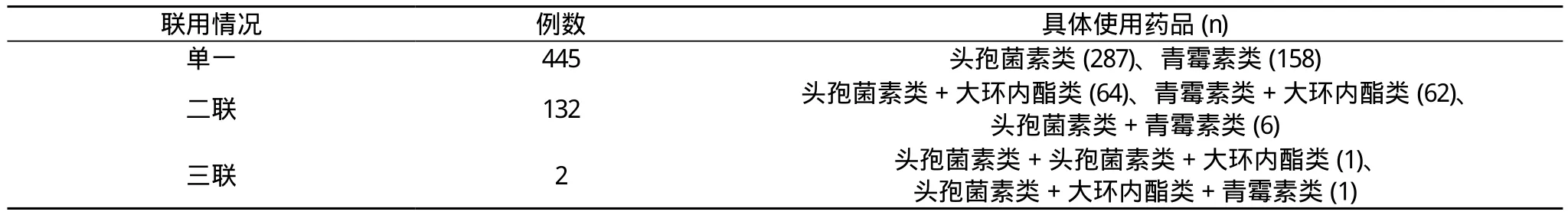

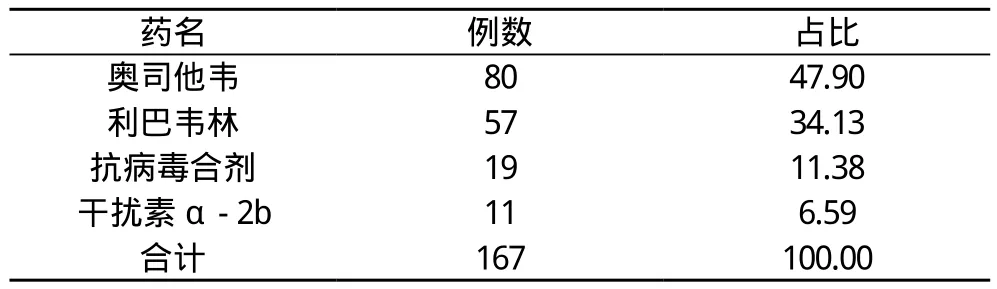

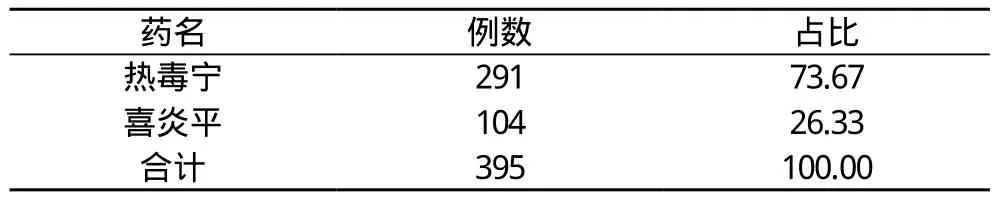

2.6 药物使用情况 儿科住院患儿使用频率最高的儿科西药为氨溴索氯化钠, 456例患儿使用;其次为热毒宁、阿莫西林舒巴坦钠等。见表1。579例儿科住院患儿使用抗菌注射剂, 其中445例为单一用药、132例为二联用药、2例为三联用药。见表2。167例儿科住院患儿使用抗病毒药, 包括奥司他韦、利巴韦林、抗病毒合剂、干扰素α-2b。见表3。395例儿科住院患儿使用清热解毒类注射剂, 包括热毒宁、喜炎平。见表4。

表1 儿科住院患儿使用频率位列前十的儿科西药(n)

表2 儿科住院患儿抗菌注射剂联用情况

表3 儿科住院患儿抗病毒药使用情况(n, %)

表4 儿科住院患儿清热解毒类注射剂使用情况(n, %)

3 讨论

本院儿科用药基本合理, 在分析过程中发现少量不合理现象, 具体如下。

3.1 无指征用药 本院住院患儿几乎都使用了抗菌药物。而急性上呼吸道感染、急性支气管炎、儿童哮喘等主要由病毒引发, 除少数细菌感染或病毒感染继发细菌感染, 一般不需要采用抗菌药物治疗。滥用抗生素对患儿个体而言, 除抗生素本身的毒、副作用外, 过量使用抗生素还易引起肠道菌群失衡;对群体来讲, 广泛、长时间地滥用抗生素, 容易产生微生物对药物的耐受性[3-6]。

多种微量元素、水溶性维生素在儿科也有一定的使用率,儿科住院患儿一般都是急诊, 还没到消耗了体内储存的微量元素和维生素的地步, 预防用药一方面增加经济负担, 另一方面也增加了药品的不良反应发生率。例如微量元素锌, 浓度达15 g/L时有损害巨噬细胞和杀灭真菌的能力, 可增加脓疱病的发生率[4,7-10]。

3.2 静脉滴注普遍 住院患儿几乎都采用了静脉滴注的给药方式。临床上出现输液过多的情况, 而小儿的体液调节功能相对不成熟。小儿年龄小, 肾小球滤过率低, 水的排泄速度较慢, 输液过多易致水肿和低钠血症, 并且住院患儿中出现不良反应现象大多由输液引起。所以应根据疾病及病情选择合适的给药途径, 能口服给药的, 不选用静脉滴注。根据患儿年龄大小、病情严重程度控制滴速, 加强监测, 以减少药品不良反应的发生。

3.3 给药频次不当 有500多例患儿使用β-内酰胺类抗菌药物, 但都以全日量单次静脉滴注。β-内酰胺类属于时间依赖性抗菌药物, 其杀菌能力与其血药浓度超过最小抑菌浓度(MIC)的时间长短有关, 持续时间越长疗效越好。多数β-酰胺类药物半衰期仅1 h左右。应在全日量不变的情况下,增加给药次数, 需2~3次/d的给药才能维持有效血药浓度,达到最佳治疗效果。

3.4 联合用药不合理 儿科联合用药是为了达到多种治疗目的, 或是为了提高疗效, 降低不良反应。但是临床上常出现不合理的联合用药情况。如:医师让患肠炎的病儿同时服用蒙脱石散和三联活菌散。蒙脱石散有吸附作用, 使三联活菌散的疗效降低。建议让患儿分开服用, 两药服用时间间隔2 h以上。又比如:1例上呼吸道感染患儿并发细菌感染, 医嘱,头孢替唑联合热毒宁输液, 同时口服头孢克肟胶囊、抗病毒合剂、四联活菌片。头孢替唑和头孢克肟的作用机制相同,共同竞争作用靶位而可能出现拮抗现象, 并会增加药物的毒性反应。头孢克肟也会杀灭细菌, 影响四联活菌的作用。

3.5 给药方法不注意 本院的抗病毒药物主要是热毒宁针和喜炎平针, 这两种都是中药注射液, 具有清热解毒的作用,在临床应用广泛。它们一般会和其他药联合使用。在联合其他药物静脉滴注时, 换药过程中需先用5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液冲洗输液管, 以免药物相互作用产生不良反应, 但临床上并不注意这点。

3.6 选药不当 儿科用药治疗原则中, 药物的选择必须考虑小儿对药物的特殊反应和远期效应。

在抗生素的使用过程中尤其慎重, 例:8岁, 男支气管肺炎, 住院8 d, 在本例调查中, 抗菌素使用紊乱, 在使用乳糖酸阿奇霉素注射液联合第二代头孢菌素类头孢替安注射液时, 重复使用青霉素类阿莫西林舒巴坦钠注射液, 这种抗生素滥用极易造成儿童肝肾受损, 也容易引发二重感染。

滥用激素:肾上腺激素类药物易掩盖病情, 在使用过程中应慎重考虑, 而病例分析中发现众多小儿患儿静脉滴注氢化可的松琥珀酸钠, 同时又雾化吸入布地奈德混悬液, 这种不根据病情轻重缓急, 一味追求疗效, 滥用激素, 易增加不良反应发生率。

通过这次调查分析, 本院儿科存在一些不合理现象。建议临床医师应及早查明病原, 选用恰当的治疗方法, 严格掌握用药指征, 坚持合理用药。临床药师要发挥指导、监督临床用药的作用, 确保儿科患儿安全、合理、高效用药。