马可的歌剧思想

文:黄奇石

20世纪下半叶,马可是继聂耳、冼星海之后中国革命民族音乐扛大旗的人。他的诸多革命歌曲如《南泥湾》《我们是民主青年》《我们工人有力量》等广为传唱,影响了一代又一代的人。可以说,马可的歌曲,成为新中国最有代表性的音乐之声,是那个翻天覆地的伟大时代的最强音。这是人所共知的。

音乐界之外的人们不太清楚的是,马可还是新歌剧的主要开创者与开拓者。他主导并参加创作的有秧歌剧《夫妻识字》、歌剧《白毛女》与《小二黑结婚》等。可惜多年来,马可的歌剧很少上演。只有20世纪八九十年代,《白毛女》在一些热爱新歌剧人们的支持下,偶尔复排过一两次;《小二黑结婚》近几十年中则从未复排过。直到2015年后,在文化部的支持下,马可等同志创作的“一白一黑”,由中国歌剧舞剧院先后复排并隆重推出,受到广大观众的热烈欢迎,尤其从未观赏过的年青一代。“一白一黑”的复排演出,掀起了复兴民族新歌剧的一个不大不小的高潮。

因此,在纪念马可同志100周年诞辰之际,认真地总结马可的歌剧创作经验、梳理他的歌剧思想,无疑是十分必要的。本文只是一个尝试,意在“抛砖引玉”,引起歌剧界人们的重视,重新学习马可的歌剧创作经验及其思想。

《白毛女》音乐创作经验

马可等关于《白毛女》音乐创作的总结文章,重要的有两篇:第一篇是该剧公演后不久在延安写的,题为《关于〈白毛女〉的音乐》(署名马可、张鲁、瞿维,1945年7月5日)。另一篇是一年后在哈尔滨写的,题为《〈白毛女〉音乐的创作经验》(署名马可、瞿维,1946年8月30日)。这两篇文章都是总结《白毛女》的音乐创作,但侧重点略有不同:前者侧重于总结不足,后者则是全面总结经验。

《白毛女》创作过程颇为曲折、艰难,音乐尤其不容易。初稿更多采用地方戏曲(秦腔、郿鄂等),失败了再推倒重来。经过艰辛的努力,音乐改为在民歌基础上加以创作的风格,演出后获得巨大成功。但以马可为首的作曲家们是清醒的,知道音乐并不完美,甚至存在着诸多不足,于是便有了第一篇文章。

左页:1953年,马可调中国戏曲研究院任音乐室主任。图为马可在研究院期间的留影右:1932年,马可入私立徐州中学读高中。这时,他又迷上了化学。他立志做一个化学家,走科学救国的道路。图为马可正在做化学实验

OUTLINE / During the latter half of the 20century, Ma Ke, following the footsteps of Nie Er and Xian Xinghai, became an important leader in revolutionary music in China.In commemorating the centenary of his birth, weexamine his creative works and his philosophy so that operatic audiences today can learn from such a revered master.

该文一开始便指出:采用河北、山西等地的民歌加以创作是一种尝试,“在这尝试中碰到一连串的问题,但大半都未解决。作为失败的经验,我们愿把碰到的问题提出来以供同志们研究、指正”。于是文章从三个方面总结《白毛女》音乐上的不足。

第一,戏剧与音乐结合的问题。

这个问题解决得如何,是否达到了和谐统一、相得益彰的程度,是衡量戏剧音乐成功与否的最根本最重要的准则。第二,音乐的统一问题。

作曲家们听到了关于“音乐不统一”的批评,虚心接受这种批评,并进一步分析不统一的多种原因与表现:一种是采用多种地方民间音乐,包括河北、山西、陕西等地的民歌与地方戏的曲调造成的不统一;一种是民歌与戏剧音乐的不统一;一种是道白与歌唱之间的不统一。第三,和声的应用及齐唱、重唱、合唱的尝试。

文中说,和声在唱中用得很少很简单。齐唱与合唱在创作歌曲中已很平常,而这些形式(特别是重唱)“在中国气派的歌剧中如何应用,尚待研究尝试。这些都是音乐上民族风格的建立中较大的问题,一时也不能希望全部解决”。文章最后说,通过《白毛女》的创作,他们深感到音乐上各方面的知识都很不够,“尤其对于民族的旧歌剧(即戏曲)遗产的相关研究更不够。这该作为《白毛女》音乐工作中的一个非常重要的经验”。而实际上,作曲家们在创作中是向民间老艺人与评剧方面的行家多方拜师求教过的。

在《白毛女》首演获得巨大成功之后不久,马可等作曲家们写的这篇文章,只字不提观众的热烈赞扬的话,也不提毛主席代表中央领导对演出所做的高度评价,却专门谈音乐的不足。六七十年之后,当年他们所谈的诸多“不足”,当代歌剧又解决了多少,又有多少作曲家对自己的作品认真反思过?因此,作为后生晚辈的我们读了此文,从前辈们身上要学的恐怕不只是艺术,更重要还有人品。

文章中十分可贵的反思,也在马可他们心中埋下了两粒种子:一是不断地修改音乐,二是努力学习,尤其是刻苦学习戏曲。仅是新中国成立前后,《白毛女》较大的修改就有三次:1946年在张家口、1947年在东北、1949年在北京。六幕戏合并为五幕,后两幕几乎重新写过。关于学习戏曲,《白毛女》的作曲者们尤其是马可本人更是下了大功夫。

第二篇是《〈白毛女〉音乐的创作经验》,是该剧首演一年后写于东北的。当时,正是解放战争激战正酣时,延安“鲁艺”兵分两路,一路去华北,一路去东北。马可、瞿维去的是东北,文章由他们二位署名(均由马可执笔)。

此文还有个副标题:“兼论创造中国新歌剧的道路”。这是歌剧发展的大题目,也是带有方向性的问题。作者认为,走什么样道路的问题是新歌剧最重要的、根本的问题,也是他们创作中碰到的头一个新问题。文章指出:“在我们中国‘正统派’的音乐家看起来,只有西洋的音乐才是纯正音乐。谈到歌剧,只有瓦格纳(德国作曲家)、普契尼(意大利作曲家)等伟大作家及其作品。而要创造我们民族的新歌剧则非要奉这些作品为经典不可。这是全盘欧化的道路,是为我们所不取的。道理很简单:今天中华民族有着自己丰富的生活内容,这些内容用前一代西洋人的音乐语言来表现,是完全不能胜任的。”

文章更豪迈地宣告:“我们要创造一种能够真正代表中华民族的新歌剧。”这就是年轻的《白毛女》创作者们的艺术理想与追求。可以说,没有这独具雄心与创新意识的追求,也就没有《白毛女》的诞生。

正因为如此,文章在明确反对走“全盘欧化的道路”的同时,也坚决反对走“复旧”与“复古”的道路,反对“有人企图以改造中国旧歌剧(旧戏曲)来达到这个目的”。作者在断然否定“全盘欧化”与退回旧戏曲这两条道路之后,认为创作新歌剧的希望在民间。

文章进一步认为:“今天新歌剧的作者必须深入群众,体验他们的生活,了解他们的思想和情感,熟悉他们的音乐语言,在忠实于现实生活的基础上,吸收民间形式的一切优点,同时也需要参考(不是硬搬)前人和外国人的经验,来创造真正代表人民大众的中国新歌剧。”

马可认为,《白毛女》的创作,正是在这种理想与追求下进行的探索与实践。文章从这点出发,对《白毛女》音乐创作实践中所遇到的问题分别从四个方面进行总结。

第一,表现人物性格的问题。

马可等认为,旧戏曲音乐在表现人物的典型性格方面是不成功的。这虽然在不同流派的不同演唱风格上得到些补救,但远不如西洋近代歌剧解决得好。所以,马可等在《白毛女》中采用自己独特的“折中”办法:剧中主要人物选择一个代表其性格特征的曲调,作为人物的音乐主题;又根据剧情的发展、人物性格的变化来改变其曲调,否则人物音乐主题就会成为僵死的框子,既与剧情不相符合,也不利于人物性格的发展。

以喜儿为例。之所以一开始采用河北民歌《小白菜》作为主题之一,是喜儿的遭遇与这首表现女孩受后娘虐待的儿童歌谣有相似之处,但这又与一幕开场喜儿在家时天真无邪的性格不相符合,于是音乐采用了根据《小白菜》写的《北风吹》及另一首河北民歌《青阳传》;二幕中在黄家受折磨便采用《小白菜》,到三幕遭强奸并逃出黄家这前后迸发出强烈的阶级仇恨,一直到以后几幕,则是根据河北梆子与山西梆子等创作或改编的。

在音乐如何更好地表现人物性格上,马可等格外注意的还有两点:一方面,在大型歌剧中,不可采用过多的音乐主题,以免使观众感到紊乱无头绪;另一方面,不同人物的音乐应有明显的区分,如地主和农民,既要注意到他们的特殊性(个性),也要注意到他们的阶级性(共性)。

第二,使用民歌和民歌的音乐戏剧化问题。

如《白毛女》第一幕中杨白劳的一些吟诵调,第四、第五幕中喜儿唱的快板和吟诵调,以及把各种不同的主题交织成合唱或重唱等形式(如三幕一场及六幕最后一场的合唱曲等),都是采用民歌曲调为主题,根据剧情的需要而变化使之音乐戏剧化的尝试。第三,歌唱、吟诵与道白的处理问题。

马可等看到,中国戏曲与西洋歌剧在这个问题上是解决得较好的,而《白毛女》则有不足,常令人感觉人物唱得突然、说得不自然。第四,各种地方音乐的统一问题。

马可指出,新歌剧创作既然要吸收各地方民间音乐的精华,就会产生如何将它们统一起来的矛盾。京剧中的二黄、西皮、南梆子等也是各种不同的地方戏曲音乐,统一的问题是解决了的。京剧这种统一的成功先例也使《白毛女》在吸收各地民间音乐方面大大增加了勇气。他们在处理各地方音乐,使之尽量做到风格统一上,采取以下三种方法:

一是忠实于所表现的现实生活。

由此大胆采用各地民歌与戏曲音乐,如根据河北民歌《小白菜》所写的《北风吹》表现天真活泼的喜儿,又以山西秧歌《捡麦根》来描写苍老愁苦的杨白劳,各自都符合人物的个性,又统一在农民的生活之中,因而不同地方的音调就不至于显得不调和了。二是既要适当照顾地方性特点,又不要把几种地方性特别强烈的曲调不加变动地硬放在一起。

《白毛女》所用的民歌与地方戏曲音乐,基本上是北方的,主要是河北、山西、陕西几省,其与南方音乐相比,差异性相对较小。三是采用各种地方音乐必须进一步加工,使之互相渗透、融会。

如喜儿的曲调还有一部分是掺杂了陕西的秦腔及道情戏的“滚板”,但因为所有这些曲调仍旧是根据《小白菜》的主题发展而来的,也就减弱了不同地方的差异性。马可等谦虚地认为,《白毛女》音乐创作中所遇到的问题与困难,“在我们这里大都未能得到圆满的解决”。其实,世上哪有完美的艺术?初创者的虚怀若谷,让真诚赞扬者更为感动。

歌剧《小二黑结婚》创作经验

如果说1945年《白毛女》的音乐取材是以民歌为主、戏曲为辅,那么1953年《小二黑结婚》的音乐取材正倒了过来,以戏曲为主、民歌为辅了。这自然与马可歌剧思想的变化发展有很大的关系。

大概在1953年1月,《小二黑结婚》成功首演,一年之后的1954年1月,马可写了《在新歌剧探索的道路上——歌剧〈小二黑结婚〉的创作经验》一篇长文,较为全面系统地总结经验、分析得失。下面分别选择其要点加以介绍:

第一,对新歌剧创作的认识。

首先,新歌剧的历史经验。

马可写道:“新的歌剧——作为民族戏曲在新的历史条件下的一种新发展——从第二次国内革命战争时期红军中的歌舞剧算起也有20多年了。”马可认为,20多年来新歌剧创作的主要经验是:“在以现实主义的方法反映当前生活的基础上,一面继承民族戏曲的优良传统,一面吸收世界先进的音乐文化。”他指出:“实践证明,当我们将上述三者——现实生活、民族传统、外来影响——有机结合起来、正确解决三者之间的矛盾关系时,创作就进了一步,作品就得到了人民的拥护;反之,就走上不健康的路,产生了脱离人民的倾向。这就是许多作品不能深入人心、不能长期流传的原因。”马可上述的话,对当代歌剧创作也同样是一剂良药。其次,当时的主要问题。

他认为:“当前的主要问题是我们在歌剧创作上的语言贫乏。我们必须加强向民族戏曲学习,以丰富我们在戏剧音乐上的语言、语汇和表现方法。”再次,创作新歌剧与改革旧戏曲的关系。

马可认为,二者是分工合作、相辅相成的关系,并没有本质上的差异。旧戏曲进一步改革、推陈出新,其中一部分反映现代生活、采用新的手法,最后能达到民族新戏曲(歌剧)的地步。正是基于上述三个方面的认识,特别是对学习戏曲重要性的认识,才有歌剧《小二黑结婚》的创作实践。第二,创作上的收获。

首先,刻画人物音乐形象方面。

该剧“在音乐上,一方面要求对小二黑、小芹等正面人物进行正确的描写、宣扬;另一方面对于反面人物予以暴露、讽刺。其次,向戏曲音乐语言学习方面。

1.大段抒情调的处理。能够采用民歌表现某些优美的抒情片段,“但进一步将这种感情予以引申、发展,就需要向戏曲音乐借鉴”。

2.朗诵调的民族化。“由于中国语言的特点——单缀音及四声的区别——使得中国歌剧中的朗诵调有本身特殊的规律。这种规律是不能在西洋歌剧中找得到的,但在民族戏曲中却早已有了解答。民族戏曲中的朗诵调同时注意到语调的表现(情绪)、语言的抑扬(四声)顿挫(节奏),并且结合得很好,而以语调的表现起主导作用。”这样,戏曲的朗诵调就有了旋律性与抒情的能力。

马可与音乐学家、中国音乐研究所时任所长李元庆

3.散板的运用。“散板的节奏在中国戏曲音乐中普遍存在。它和快板(或流水板、有板无眼)一样为一般的民歌中所缺少,它们使戏曲音乐的表现能力大为增加。”该剧注意散板的运用,在情绪激动时使用散板比较合适,尤其当散板与前面的慢板、中板按情绪的发展要自然衔接时,有着非常突出的音乐效果。

第三,创作上碰到的问题。

首先,感情是否陈旧的问题。

文章指出,该剧演出后有一些相当尖锐的批评:有的说是向旧形式(旧戏曲)投降,不能算是新歌剧创作;有的说情感太旧,未能表现出新人物的思想情绪。对于“投降”之说,马可显然是不同意的(前面已充分阐明学习戏曲的重要性)。“至于说到表现新人物的思想感情不够,甚至在相当多的地方有着陈旧的成分,这是完全可以同意的。比如小芹的音乐,虽然有若干片段是比较好的,但整体说来偏重于缠绵与委婉的方面,而对于其性格中主要的方面:明朗、坚决、自信却表现得非常不够,因此大大损伤了这个人物的光彩,影响了她性格的完整。这个缺点在小二黑的音乐中更为严重,小二黑的音乐形象是很不完整的,在若干地方是概念化的。”造成这些缺点的原因是什么?他认为主要原因是对人民的生活不够熟悉、对新人物的思想情感不够了解。

其次,风格统一问题。

文中认为,这也是剧中未得到很好解决的问题,但那是批评者的说法而非马可的主张。马可是主张“不同的做法与不同的风格”的。即便如此,马可也虚心接受关于“素材芜杂”的批评,同时分析其原因。他认为,这与集体创作有关,不便于一开始就限制太大。“如果当时只以山西梆子这一种戏曲为基础,再吸收其他方面的音乐营养进行创造,也许会得到较好的效果。”

他进一步强调:“即使是这样,但也不是说这便是新歌剧创作的唯一‘规格’。新的歌剧一定会有各种不同的作法与不同的风格。这将被故事的题材、所依据的基础与作者个人的作风所决定。”

马可对自己作品的要求是严格的。他认为《小二黑结婚》的音乐除了取材的芜杂而引起不统一外,“还有一种喜剧与悲剧气氛的不统一”。这个故事本是喜剧体裁,尖锐地讽刺人民中的落后人物及其落后思想,应处理成欢悦、诙谐的气氛比较合适,但由于认识不明确,“在若干地方(如第二、四、五场等处)处理为严重的悲剧:舞台气氛沉重,音乐非常悲痛,使得观众的感情很压抑,但这种压抑与前后剧情是不连贯的。这也大大地增加了整个作品的不统一之感。”

再次,乐队问题。

该剧首演用的是民乐队,这也曾造成一种误会,认为马可他们主张新歌剧不需要管弦乐队伴奏。其实当时是因为条件不允许(当年中国音乐学院只有一个十余人的民乐队)。同时,马可对此又别有见解,主要是处理好这样两个关系(也是两对矛盾):首先是声乐与器乐的关系。马可认为:“就是在乐队的效能充分发挥了的西洋歌剧中,声乐仍是起着主导作用的。”其次,对于管弦乐与民乐的关系,他认为,乐队的使用既要受演出团体现有条件的限制,还应根据歌剧所表现的内容、体裁、风格考虑不同的配器方法及采用什么乐队。他指出:“从某种民族戏曲的音乐基础上进行加工而创作的新歌剧,则应当充分发挥原有戏曲中乐器伴奏的特长和优点,再适当加入其他管弦乐器,以丰富乐队的表现能力。这种做法是较符合实际的。”2016年中国歌剧舞剧院复排的《小二黑结婚》就是采用了这个办法,在当今管弦乐几乎一统天下的歌剧演出中,它显得别出心裁、一枝独秀,演出后备受各方的赞誉。

歌剧向戏曲学习的问题

歌剧向戏曲学习的问题,是马可歌剧思想的重要部分。收入《马可选集》第四卷(即“音乐家研究与音乐评论卷”)就有多篇文章涉及这个问题。其中1957年他在中国剧协、中国音协与文化部联合举办的关于新歌剧的研讨会上的长篇发言《新歌剧和旧传统——对于从戏曲基础上发展新歌剧的看法》,较详尽地阐述了他对新歌剧与戏曲的关系的意见。

马可的这篇发言有十分明确的针对性,并充满了论辩的色彩与批判的锋芒。他从以下三个方面进一步阐述自己的观点。

第一,从新歌剧的发展历程来看。

他认为,《白毛女》以前,创造歌剧音乐形象大致有三种做法:第一种是“完全”创作的,如《扬子江暴风雨》《秋子》《军民进行曲》《兄妹开荒》等。第二种是兼用创作、改编和“配曲”,如《农村曲》采用、改编江西、河北民歌;《周子山》和《血泪仇》采用陕北民歌、道情、河南曲子等为主要基础;黎锦晖的大部分儿童歌舞剧从湖南花鼓戏吸收大量曲调;《白毛女》也是采用民歌加以改编的成分更多些。第三种是采用“编曲”的办法,如秧歌运动初期的《十二把镰刀》《夫妻识字》等。

马可认为,无论用哪种手法都是允许的,都应有合法存在的地位,不必因为不是创作把它当成不是歌剧而加以抹杀。

第二,关于新旧关系的一些美学观点。

针对当时有人用一些“哲学”名词把新歌剧看成是“革命”、戏曲是“改良”,新歌剧是“质变”、戏曲是“量变”,把二者对立起来,从而否定歌剧向戏曲学习的必要性等观点,马可特意就“新”与“旧”的关系从美学层面上谈了自己的意见。

他这里所谈的“美学”,是“音乐美学”,是艺术哲学的范围,其核心仍然是艺术辩证法,音乐中诸多矛盾的对立统一关系。

1.继承与发展的关系。马可认为,音乐语言“发展的主要方式不是采取对旧有体系的否定,而是对新的成分的吸取。这种表现手段体系中的新旧成分并不互相排斥”。戏曲音乐表现体系是长时间积累下来的,绝大部分对我们是有用的。

传统戏曲的音乐结构包括“曲牌音乐”与“板眼音乐”两种类型:“前者是以多种曲调为基础,以组曲的原则进行结构,使得音乐配合戏剧发展的;后者是以一个曲调为基础,以变奏为主要的发展原则而使得音乐戏剧化的。”马可问:“这些可不可以成为新歌剧创作的音乐结构原则之一?”回答是肯定的。

同时,马可又指出,上述原则并不是唯一的,不是为作曲家规定一个狭窄的路子。他认为:“达到新歌剧的民族风格的道路是广阔的,作曲家完全有权利根据剧本的主题内容、文学风格和自己的艺术个性去采用各样的创作手法。”

2.“新”与“旧”的关系。马可认为,歌剧的音乐形象的创造有三条途径:吸收生活中的音调、运用专业手法和技巧、参照前人的经验创造成功;根据既有的音乐形象予以再加工、再创造;人民群众(包括民间艺人)在生活实践、艺术传统基础上的创造。

3.部分与整体的关系。歌剧是不是要以音乐为主?马可的回答是:可以是,也可以不是。马可认为,音乐在歌剧中不是唯一的,过分强调“音乐为主”容易忽视文学、表演等方面的作用,把不是以音乐为主的作品排斥在外。

第三,新歌剧和新戏曲。

根据上述观点,马可进一步谈了对“从戏曲基础上发展歌剧”的一些想法。

1.这只是一种风格、一种做法,不是方向,不是“唯一道路”。从戏曲基础上发展的好处:一来可以积极学习戏曲遗产、发扬戏曲传统;二来可更好地联系广大观众;三来可以更好地发扬东方和中国的民族艺术特色。

2.对剧作家来说,这将打开创作上的广阔道路。在创作现实生活题材作品的同时,改编戏曲几百年积累下来的剧目。音乐上,作曲家可以按照需要与个人风格将原剧音乐或重新作曲(吸收某些音调)或部分保留或全部保留(或加以和声配器)。

3.对剧团来说,也将使其风格更鲜明、剧目更丰富。

此外,马可还提出两个颇有创意的想法:

一是新歌剧的演员训练问题。

“按照需要吸取戏曲训练演员的方法就成为必要的了。”(当然有一些剧团也可以采取西洋歌剧训练演员的基本方法。)二是新歌剧及其团体应该允许有地方色彩。

地方色彩的形成取决于吸收地方的音乐、舞蹈、戏曲的状况如何而定,不应拘于“全国性”与“统一性”。总而言之,“新歌剧与戏曲应该更加亲近,不应该更加疏远”,这就是马可的基本观点。尽管马可关于“从戏曲基础上发展歌剧”的观点并未获得所有人的认同,但他仍然坚定不移地走着自己的路。

学习西洋歌剧的问题

作为出身于基督教家庭的马可,从小是在教堂的唱诗班听着唱着“赞美诗”长大的(他的笔名“马可”便出自圣徒之名),他本很容易成为典型的崇尚西洋音乐的“崇洋派”,而却成为热爱民族音乐尤其是酷爱戏曲的音乐家。这自然与他投身革命、投奔延安接受马克思主义、毛泽东文艺思想有极大的关系。

马可固然格外重视新歌剧对戏曲的学习与借鉴,同时他又并未忽视对西洋歌剧的学习与借鉴。马可在《我对新歌剧提高问题的一点理解》中明确指出:“就新歌剧的创作而言,这种艺术手段的传统基础不外乎民族的音乐和外来的音乐这两个方面,或者就其主要对象来说是戏曲和西洋歌剧这两个方面。”他认为除此而外,再没有第三个方面了。

据此,马可提出三个原则性的意见:第一,要打消妨碍向这两方面学习的禁律;第二,要反对只承认一个方面是唯一的而排斥另一个方面的狭窄观点——特别是只承认欧洲大歌剧才是歌剧的正统的观点;第三,也是最重要的,是要根据内容的需要和广大观众的美学观点与欣赏习惯进行创造,应该珍惜这几年来新歌剧作品在这种创造中的积极经验。

这篇发表于1962年《文汇报》的文章实际上是参加该报当时发起的另一次关于歌剧的大讨论的。马可在文章中较为全面地阐述学习戏曲与学习欧洲歌剧的看法。

马可认为,欧洲歌剧的方法、技巧,应该学习;而像戏曲解决音乐戏剧化的各种方法、技巧,更应该继承。二者不是落后与先进的关系,也不是互相排斥、绝对对立的。虽然戏曲的经验不是唯一的,但把欧洲歌剧的形式尊为唯一的和至高的,更加脱离我们的实际。

他还具体地谈到学习欧洲歌剧的手法、技巧方面的意见。如关于宣叙调,马可认为,以宣叙调代替道白,只要不是把它当成独一无二的法门,是应该肯定的。同时,他又旗帜鲜明地提出“创造民族化的宣叙调”。

再如关于重唱与合唱,马可认为,这在欧洲歌剧中是比较发展的,新歌剧中能否运用?回答是肯定的。他不同意“重唱形式不符合民族传统”的意见,也不同意由于听不清唱词而对合唱提出过于苛刻的责难。

马可的结论是:“如果说在借鉴欧洲歌剧时的主要问题是如何民族化,那么在学习戏曲时恐怕主要是如何现代化。”可谓一语中的!

一个“民族化”,一个“现代化”;一个是空间,一个是时间。这与陈紫在《我谈歌剧》中提出的设想“不谋而合”。我认为,马可与陈紫这两位大师级的歌剧前辈的话,实在具有经典性,值得我们后生晚辈们深长思之、认真学习。

关于马可歌剧思想的思考

读懂了马可的歌剧思想,也就读懂了马可。因为马可一生的时间、心血大都花在歌剧上面。他研究戏曲,主要也是为了歌剧。他的主要成就也在歌剧创作(《白毛女》与《小二黑结婚》,人称“一白一黑”)与歌剧理论的建树上。

马可的歌剧思想是开放的而不是封闭的,是创新的而不是守旧的,是发展的而不是倒退的。总之,是具有艺术辩证法的思维而不是僵化的教条。他是主张“泛歌剧”论的,把中国歌剧划分为古典歌剧——戏曲与现代歌剧——新歌剧,力主“以戏曲为基础发展新歌剧”,而又强调这不是唯一的、排他的,歌剧应“百花齐放”。他认为学习古典戏曲要注意“现代化”,学习西洋歌剧要注意“民族化”。我认为,前者可避免“陈旧”,后者可避免“洋化”。

马可的歌剧思想是自成体系的,包括生活与创作、继承与发展、民族化与现代化等。此外,还有音乐院校的教育与歌剧院团的建设。他的歌剧思想全面地总结了中国新歌剧的历史经验,具有创作与理论相结合的科学性、系统性与独创性,是一笔十分宝贵的歌剧遗产,应该一代代继承下去。

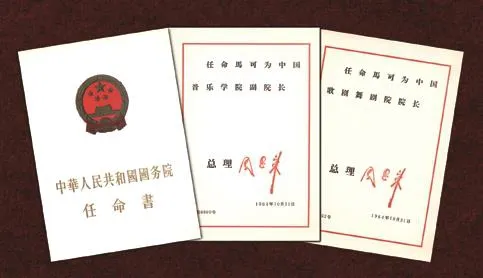

上:曾经饰演过喜儿的几位艺术家(自左至右:郭兰英、王昆、李元华)中:1951年,为中央戏剧学院歌剧系毕业公演,马可领导创作歌剧《小二黑结婚》。他率中央戏剧学院歌剧系学生到农村体验生活。图为与武安县上焦寺村干部的合影(前排左一为马可,右一为杨兰春;后排中为田川,左一为贺飞)下:1964年,马可调到中国音乐学院任副院长、党委副书记兼任中国歌剧舞剧院院长。图为国务院总理周恩来颁发的任命书