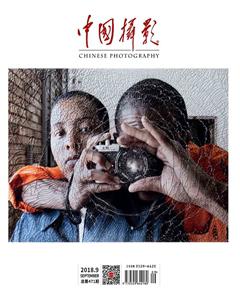

非洲,看我的

何博

对于非洲之外的摄影人而言,非洲是显而易见的,总有一种既定的形象作为标志和象征;它又是隐藏着的,端着相机走的每一步都应该有发现。非洲是一个整体,谈论它就像描述一种特定颜色般便捷;但它又绝对是具象的,每一个国度、城市、乡村都有各自的斑斓。非洲是一种甜蜜的期待,壮美的景观和热情的土著人吸引着一波又一波的来访者,接近它意味着释放和满足;它又像远在天边的乡愁,苦难而圣洁,每次与之接触就是一段自我净化甚至是救赎之旅。

非洲的复杂性和多样性不断吸引着人们通过照相机寻找、展现“真實的”非洲,但这种愿望不得不面临一个困扰摄影者的永恒母题:怎么样的非洲(被摄对象)才是“真实的”?

尝试解答涉及“真实”的问题,需要具体的语境、逻辑和规则,这对于“外来者”来说依旧不容易。那么,如果将观看的主体转换为非洲不同国家的本土摄影者,通过他们观照自我生存空间中种种话题的摄影作品,是否可以相对合理地为摄影图像层面的“真实”非洲提供一些有价值的参考,或者有力的注解?

另一方面来看,放眼全球,外来者为非洲塑造的刻板印象不是个例。19世纪中后期开始,欧洲人和美国人带着照相机去到非洲、亚洲、大洋洲、拉丁美洲,不断以文字和照片确定、印证着这些遥远地域的想象,而不断生产的摄影图像兼具证据性和引导性,循环地强化着“这里应该(果然)是这样”的逻辑。百年之后,同样背负着摄影设备和种种期待踏上非洲土地的中国摄影人,也或多或少成了这一被塑造的惯性认知的继承者。实际上,中国自己在近现代世界文化中的典型图式形象也是由欧洲人塑造出来的,很多年以来,与非洲被固化的形象有着共同的文化逻辑。所以,用镜头去观照作为“他人”的非洲形象,其实也是反观自身曾被“定格”的历史形象与身份的途径。值得一提的是,当下越来越多的中国摄影师或出于工作原因或自发的对非洲及非洲人民的拍摄行为,都呈现出这种具有同理心的反观甚至反思。

流转于上述文段中的思考,最终变成了编辑部制作本期专题的动机.随着1950年代非洲民族独立运动的发展和高潮,独立自主的非洲摄影开始活跃,本期专题也将选择作品的时间划在了1950年代之后。同20世纪后半叶世界许多地区蓬勃繁荣的摄影发展一样,当代非洲摄影的生长样态是多元的,本专题不可能概括当代非洲摄影的全貌,而是选择呈现非洲摄影师、艺术家、摄影理论研究者等是如何围绕“自我观看”这一线索展开创作和论述的。需要说明的是,此处的“自我观看” 取其广义,涉及当代非洲在后殖民语境下的下列面向:对现代化进程中日常生活和新旧产业范畴内人们面貌的呈现(桑雷·索里和皮特·雨果);白人身份的观察者对种族隔离制度进行的影像反思(大卫·戈德布拉特);社交网络体系下拍摄、发布、分享“非洲”日常形象和图景的集体行为(“每日非洲”计划);对各种观看和呈现机制在本体论层面的切入和延展(米凯尔·苏博茨基);基于祖国和海外生涯个人体验差异而制造的超现实肖像(艾达·穆鲁内)。

除非洲摄影师的作品之外,南非学者、伦敦大学教授塔玛·加布也以约翰内斯堡一尊雕像的“倒掉”为契机,撰文论述了戈德布拉特和赛西贝尔·梅塞桑尼两位摄影实践者从不同侧面对种族主义遗留至今的影响所进行的细致、深刻的思索。

国内作者方面,本刊邀请多年来投身非洲摄影研究的浙江财经大学教授崇秀全,撰写了介绍当代非洲摄影发展概貌的文章。青年译者皮昊则从摄影史论、杂志及展览出版物、摄影作品集三个方面挑选、介绍了若干国外1960年代后出版的关于非洲摄影的书籍,以期为读者深入了解非洲摄影提供文献参考。北京大学外国语学院亚非系助理教授、研究员程莹的文章分析了当下一些中国摄影师对非洲的影像观照,这些摄影实践建立在理解和融入非洲生活、文化的基础上。专题还特别推出了梁子和李东两位中国摄影师关于非洲人的作品,以呼应程莹的文章。梁子18年来持续前往非洲诸国,她的观察植根于旅行和探险体验;李东则持续关注、记录着非洲人在广州的生活状况。

浩瀚的当代非洲摄影决然无法一以概之,本期专题必然只是管中窥豹。遗憾与缺失,不止表现在一期杂志中。“非洲摄影,我们不谈很久了。”9年之前,南无哀在发表于本刊的《闲说非洲摄影》一文中如此开篇。此文刊发前后数年间,《中国摄影》杂志社对马里摄影师塞义杜·凯塔、马里克·西迪贝,南非摄影师罗杰·拜伦和盖·蒂利姆做过专门介绍,然而相较于推荐欧美和亚洲其他国家摄影的频率,非洲诸国获得的关注依然不够。不过,这从另一个角度来说,也意味着一个可期的未来。在此意义上,我们的这个专题“非洲,看我的”只是一个开始。