副肾动脉的解剖学特征及其对肾移植的价值

,佳栩, ,,,

(1.西安交通大学医学部基础医学院人体解剖与组织胚胎学系,陕西 西安 710061;2.西安交通大学医学部,陕西 西安 710061;3.西安市华山中心医院内科,陕西 西安 710043;4.西安交通大学第二附属医院骨科,陕西 西安710004)

正常成年人肾的血液各由一支肾动脉(renal artery,RA)供应,大约占到心输出血量的20%[1],然而事实上,由于血管形态的多样性和复杂性,肾动脉在起源、数量、形态等特征上存在变异是常见的。根据不同的报道综合分析,有9%~76%的病例存在除肾动脉以外的动脉为肾提供血液供应,其中,副肾动脉(accessory renal arteries,ARA)是肾供血动脉中发生率最高的解剖变异,在国内外均有报道。目前组织胚胎学相关理论认为,胚胎内脏外侧动脉在人体生长发育过程中没有完全消失,从而形成了副肾动脉,这些副动脉代表肾胚胎血液供应的痕迹[2-4]。副肾动脉本身在起源、走行、入肾门位置上比较复杂,于是增加了肾血管解剖的复杂性,提高了相关手术操作的难度,延长了手术时间。有研究发现,术后血管并发症的发生率、肾功能恢复、短期移植肾存活率、患者预后等评估指标与副肾动脉存在统计学关联[5-8];副肾动脉还是引起某些内科疾病如肾性高血压的重要原因之一[2]。因此,强调对副肾动脉的基础解剖形态研究,并不断强化临床医生对于肾动脉存在较高变异率的意识,尤其是掌握国人副肾动脉的特征,对临床实践是十分必要的。

1 副肾动脉的定义

目前国内外学界对副肾动脉的定义存在一定差异。我国解剖学界在强调动脉进入肾门位置的基础上,将副肾动脉定义为:“不经肾门入肾的动脉为副肾动脉”[9-10],这种定义方法在我国解剖学教材中普遍使用。不难看出,国内的定义方法,并未充分考究动脉的起源,对于起源于肾动脉及其分支并且不经肾门进入肾的也可以归为副肾动脉一类。国外学界则更多强调肾供血动脉的起源,只要是从腹主动脉发出并延续至肾,即称为肾动脉,然后根据支数划分为单支肾动脉和多支肾动脉[11]。在多支肾动脉中,供应肾区域最大且管径最粗的一支为肾动脉,其余的即为副肾动脉。国外的定义方法更加注重肾动脉的起源和走行特点,至于其进入肾的位置则不论。需要注意的是,在国外的定义中,若动脉起源于肾动脉及其分支而非腹主动脉的话,不论其进入肾的哪个部位,均为肾动脉门前分支,不能以副肾动脉论。由此可见,鉴于国内外定义的不同,副肾动脉发生率的相关统计结果可能也会有所差异,同时在临床实践尤其是外科手术操作中也应当有一定差别对待。

2 解剖形态

2.1 肾动脉变异

肾动脉通常出现在第2腰椎椎体的上缘平面,位于肠系膜上动脉的下方1 cm处开始走行,主要是起源于腹主动脉两侧的成对动脉[12]。Munnusamy等[13]报道,其最常见出现在腹主动脉一侧(92%),出现在腹主动脉前外侧和后外侧的大约只占到6%和2%。Özkan等[12]研究发现,肾动脉出现在腹主动脉平L1~L2椎体平面左右两侧的概率分别为22%和23%,这与上述报道有些差异。由于腹主动脉的位置在人体中线偏左,故右侧的肾动脉走行距离较左侧的稍长,且位于更高的水平面发出[12]。一般来说,供应肾动脉的支数多为1支(85.8%)和2支(12.57%),3~5支者(1.63%)少见[9]。Munnusamy等[13]、阚晓婧等[14]、Koplay等[15]研究分别指出,肾由单支动脉供应的占比约为70%,76.7%,70%~75%不等。另外,Pollak等[16]在尸体研究中发现, 23%存在双肾动脉,4%存在3支肾动脉,1%存在4支肾动脉。Khamanarong等[17]也报道称,在解剖研究中多支肾动脉出现的概率为17%~35%。以上关于肾动脉位置分布和支数的统计结果在国内外均存在一定的差异,可能与国内外定义的区别和人群个体差异有关。另外,相关统计样本量也会在一定程度上影响统计结果,造成不同程度的差异。由此可见,肾动脉在国内外人群中均有较高的变异率,在这些变异中,副肾动脉绝非罕见,在患者中能达到将近1/3的出现率[15]。由于血管形态的复杂性,其在个体中的形态也不尽相同,如今基于临床病例和尸体解剖对其的研究报道也越来越多,较之预期更具有代表性。以往研究表明,副肾动脉在大多数情况下和胆囊动脉变异[18]、睾丸血管变异[19]、单一肾[20]、单侧双输尿管[20]、肾门外翻[21]等解剖变异同时存在,也有伴随着单侧或者双侧肾畸形一同出现的文献报道,其中马蹄肾和异位肾较为常见[22]。组织胚胎学观点认为,上述解剖变异大多出现在胚胎发育的同一胚层,随着生长发育才逐渐分化成为不同的组织结构。这也正好阐明了副肾动脉和其他组织结构解剖变异同时存在的原因。

2.2 副肾动脉的起源、走行和支数

根据相关统计结果显示,副肾动脉起源的血管可以是腹主动脉、肾动脉的主要动脉或者较为少见的主动脉分叉处附近、髂总动脉、髂外动脉、精囊动脉、卵巢动脉、肠系膜下动脉、肾上腺上动脉、肾上腺下动脉、膈下动脉、右结肠动脉、肋下动脉、脾动脉、胸主动脉等[2,22-23],其中最常见的还是起源于腹主动脉[2,22]。国外人种中还可见到副肾动脉发自腹腔干、肠系膜上动脉、骶正中动脉等,但很少见[3]。根据国内外对于副肾动脉的定义,与肾动脉相比,当副肾动脉自起点发出后,倾向于管径更细,走行距离更长,可以经肾上极、肾下极入肾也可以经肾内侧面入肾。副肾动脉在经肾内侧面走行入肾过程中,常与肾门血管丛和肾周神经丛伴行,当其经肾上极或者肾下极入肾时,走行多不规律[24],目前尚缺乏有力的研究来说明其特点。经统计学证实,与肾动脉一样,左侧副肾动脉的长度大都小于右侧,然而在入肾位置、与肾动脉位置关系、发出时的血管外径、动脉中点间距、与肾动脉间夹角等特征上,两侧副肾动脉对比没有明显的差别[2]。阚晓婧等[14]用CT血管成像方法对副肾动脉的研究发现,在70支副肾动脉中,其中1支型共43例,占76.7%;2支型共12例,占21.4%;仅见l例3支型,占1.9%;未发现4支型及更多支型。可见,1支型副肾动脉最为常见,这在Zorgdrager等[5]的统计结果中也得到了证实。

2.3 副肾动脉在左右肾的分布

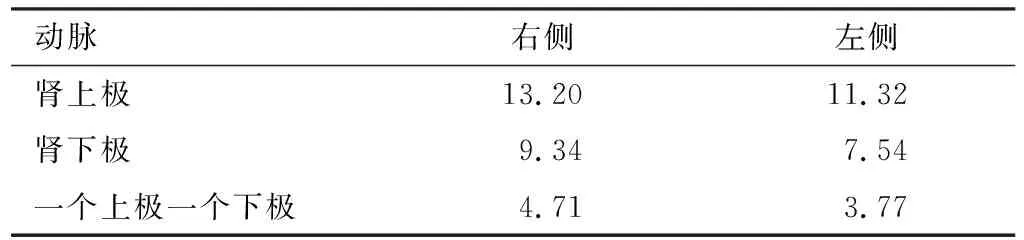

根据上述文献所述,副肾动脉多为1支型,其出现在左右两侧肾的情况,不同国家和地区甚至相同地区的不同报道之间统计结果有所不同。Jamkar等[25]在对印度西部人群进行研究时发现,该地区人群左右肾出现副肾动脉的概率大约分别为22.63%和27.25%,右侧高于左侧。同时在考量和主肾动脉相对位置关系时,副肾动脉走行位于肾上极的概率高于肾下极(表1)[25]。

表1 副肾动脉与主肾动脉的位置关系(%)

鲁继东等[2]在对107具尸体样本进行统计分析时发现57例副肾动脉尸体(54.3%),其中存在左侧副肾动脉为31具(29.5%),存在右侧副肾动脉为41具(39.0%)。两侧都具有较高的副肾动脉发生率,同样也是右侧更高。此统计结果虽然和Özkan等[12]曾经报道的多支肾动脉在左右肾分别为13%和16%的出现率有较大差异,但也证实了副肾动脉更多发生在右侧肾。

阚晓婧等[26]研究发现,在75支副肾动脉中,47支位于左侧(47/75,62.67%),28支位于右侧(28/75,37.33%),左侧副肾动脉发现率明显高于右侧。Zorgdrager等[5]也有统计发现,人群中多支肾动脉出现在左侧为26%~32%,出现在右侧为23%~29%。如果是1支型副肾动脉,其在左右肾出现率分别为20%和15%,双侧均出现副肾动脉只可见于约10%的人群。基于不同样本的统计结果受限于人群分布和纳入标准而有所不同,这就造成了上述分析的差异,即便如此,副肾动脉在左右两侧肾都有较高的发生率,可以单独出现在一侧肾也可以同时发生于两侧肾。于是,在临床工作中要基于国人的特点,准确评估患者双侧肾供应动脉的情况,这一点要引起足够的临床重视。

2.4 副肾动脉形成机制

关于副肾动脉形成的机制,国际上普遍认为可以依据血管和肾胚胎发育的情况加以解释。根据Jamkar等[25]的研究,在人体胚胎发育过程中,最初在骶部发育的肾逐渐上升,在上升过程中,新生的肾动脉开始从腹主动脉发出,原来供应肾的血管尾支逐渐消失。然而,如果原来的血管尾支没有完全闭塞或者消失,就形成了同样供应肾的残留血管,即多支肾动脉,其中供应肾区域最大且管径最粗的一支为肾动脉,其余的就称为副肾动脉。然而,Özkan等[12]认为,主动脉两侧的肾、肾上腺以及性腺等都由一系列从腹主动脉发出的中肾动脉形成的血管网营养。随着时间的推移,这些动脉逐步退化消失,只留下一支中肾动脉供应肾即肾动脉,而非如前所述出现新生的动脉。同样,如果这些血管网中的动脉留下不止一支的话,就形成了副肾动脉,而其血管残留不仅会出现在肾,也有可能同时出现在肾上腺、性腺等同一胚层组织。上述机制均表明,副肾动脉是在人体胚胎发育过程中形成的残留动脉,由于肾和血管胚胎发育的复杂性以及人群人种差异,个体间的肾动脉数量相差很大。这也进一步解释了前文所述的不同国家和地区的不同学者对副肾动脉报道的差异以及副肾动脉常伴随其他组织结构血管变异同时存在。虽然上述学说尚未详细说明动脉血管网形成残留的原因、机制、影响因素等,但随着研究的深入,这一系列问题也会逐步被揭示出来。

3 人群分布

世界上不同国家和地区的不同人群之间,副肾动脉发生率差异较大,从4%到61.5%不等[22]。从世界范围看,东南亚地区副肾动脉发生率普遍较低,其中的马来西亚只有4%,为世界最低。世界上副肾动脉发生率最高的人群是巴西人,相关统计结果显示最高为61.5%[27],中亚的印度人中也有59.5%出现副肾动脉,另外欧洲的土耳其人也有较高的比例,约为42%。着眼于我国,根据Tao等[28]的研究,我国大约有14.5%的人群出现副肾动脉,和东亚地区较低的发生率相符,在世界上处于一个较低的水平,如韩国日本分别为14.1%和14.3%。在相同地区的人群中,相较于成年人,副肾动脉更多在胎儿中存在[22,27,29]。例如巴西的胎儿和成年人副肾动脉发生率分别为21.7%和12%[27,30],波斯尼亚的胎儿和成年人副肾动脉发生率分别为46.2%和25.8%[23]。同样在我国,胎儿较之成年人有更多的副肾动脉的病例和尸体解剖报道。

4 指导国人肾移植

4.1 肾动脉形态对肾移植的重要意义

肾动脉在起源、支数、形态、发生率等方面有着一定的差异,对泌尿外科、肾科和放射科医生来说有重要的参考价值,特别是在外科肾移植、肾切除术、微血管手术等相关操作中,更加精确地掌握肾动脉血管解剖形态及其变异能有效地减少手术时间、降低术后并发症、利于术后肾功能的恢复等[1,22]。近年来影像学技术能更加准确地辅助临床,例如活体肾移植中对供肾血管的评估所用的多层螺旋CT或磁共振进行3D血管重建就能很好地显示肾血管形态。但是目前对于副肾动脉还不能完全准确地进行血管解剖形态评估,影像学结果与术中所见存在差异,在急诊手术的情况下,不具备术前血管重建的条件,这在一定程度上影响了医生的判断以及手术方案的制定。然而,在术前准备中如果忽略肾动脉变异的情况,对患者来说很可能是致命的,尤其是在腹腔镜操作中,由于视野、操作空间、器械灵活性等诸多因素的限制,手术风险更高[23]。

肾移植术在临床上常用来治疗终末期肾病,能够提高患者的生存率和显著地改善患者生活质量[31-32],在供受体的选择和手术方案的制定上,供受体的血管解剖是肾移植手术的基础。临床实践表明,只有一只肾动脉较多支肾动脉的肾移植术操作更为简单。这是因为,多支肾动脉吻合重建操作更为复杂、手术时间更长,由此导致的肾缺血时间也更久、缺血再灌注损伤可能更为严重,同时,肾血管吻合口相关并发症发生率以及术后免疫排斥反应的风险也随之增大[33]。

近年来,随着外科操作的标准化和血管重建吻合术的进步以及免疫抑制治疗和抗菌治疗的发展,移植肾和患者的预后状况有了相当大的改观[31]。根据Zorgdrager等[5]的研究表明,存在多支肾动脉的移植较单支肾动脉有更为显著的高并发症发生率和更低的1年移植肾存活率;5年移植肾存活率和1年患者生存率却没有明显的差异。然而也有研究表明,在单支肾动脉和多支肾动脉的肾移植术后,无论是评估短期还是长期结果,泌尿系统和血管并发症的发生率以及移植肾存活情况都没有明显的区别,在术后高血压、免疫排斥反应或者血清肌酐水平等评估指标上的差异也不明显[31]。但是在临床上,医生必须要熟练掌握副肾动脉的发生走行等特征,以降低相应血管损伤的概率,确保手术的安全。

4.2 国人副肾动脉特征

如前所述,根据国外的定义,中国人副肾动脉出现的概率处于一个较低的水平,但是如果依据我国学界对副肾动脉的定义,其有较大概率存在于人群中,差异较大。故此需要着重总结国人副肾动脉的解剖学特征,帮助医生更好地了解国人肾血管情况。在血管起源上,国人多见于从腹主动脉、肾动脉的主要动脉发出除肾动脉主干之外的分支动脉,而主动脉分叉处附近、髂总动脉、髂外动脉等起源罕有报道。在副肾动脉的走行形态和支数上,存在副肾动脉的国人仅有1支副肾动脉最为常见,更多支型较少,尚无5支以上的报道。右侧副肾动脉明显长于左侧,且右侧副肾动脉的管径多数大于左侧,其最常见入肾部位均为肾上极。在左右两侧肾分布上,不同的统计结果存在差异,副肾动脉既可以单独出现在一侧肾也可以同时存在于双侧肾,然而这种不确定的肾血管分布对手术操作有着不同程度的影响,故详细了解其解剖特征并准确地进行术前评估十分必要。需要注意的是,副肾动脉常常和其他畸形同时存在,这在文献中也有相关报道,于是在临床工作中遇到其他系统畸形时,不能忽略副肾动脉的存在。

4.3 国人肾移植临床实践

目前国内主要有尸体供肾移植和活体肾移植两种。尸体供肾在手术操作中相对容易,能很好地保存完整的副肾动脉,在进行血管吻合操作时也能很好地进行肾供血动脉的重建。活体肾移植操作中,由于手术时间紧迫、供肾者安全等因素,获取的供肾血管往往不满意,重建难度大大增加。由于副肾动脉往往为肾一部分区域提供血液供应,且多支肾动脉在肾实质内无交叉吻合,那么在肾移植中必须进行多支动脉重建才能确保整个肾的血供。随着活体肾移植病例不断增加,积极地进行副肾动脉的重建是必要的。多数学者认为,副肾动脉均应重建,尤其是对于供应肾超过5%的血管分支,同时由于肾动脉常发出细小分支供应周围组织,其中经肾下极入肾的副肾动脉常供应肾盂及输尿管上段的血运,因此经肾下极入肾的副肾动脉也均应重建[32-33]。在手术中,对于较小的副肾动脉谨慎处理也不容忽视。

肾移植临床实践中,最常见的是把副肾动脉和肾动脉主干进行吻合,也有利用腹壁下动脉和其他动脉进行重建的报道,但不管其重建选择哪个血管,吻合技术都事关肾移植的成败。快速良好地进行血管吻合操作,能够降低术后血管并发症的概率,提高肾移植的成功率。由此可见,对国人肾血管解剖形态的熟练掌握和确切的术前评估至关重要。至于优先选择哪侧肾进行移植操作,有着不同的观点,但总的原则是选取副肾动脉支数少的一侧健康肾进行移植。

5 展望

副肾动脉以较高的发生率存在于国内外人群中,虽然我国是低发生率地区,但副肾动脉以其解剖复杂性对临床实践也有较大影响,应当引起医生的重视,尤其对外科医生来说是十分必要的。副肾动脉更多为单侧1支,多支副肾动脉和双侧副肾动脉较为少见,由于人体胚胎发育的差异,副肾动脉常常和其他解剖变异同时存在,这一点需要多加注意。副肾动脉起源的血管多达十几种,其中最常见的就是来源于腹主动脉,另外副肾动脉在走行与入肾位置上也较为复杂,与肾门血管丛伴行、肾上极和肾下极入肾均可见。国内外关于副肾动脉在左右肾的分布研究也不尽相同,国内的学者也有意见分歧,这在一定程度上影响了相关手术术前的评估和手术方案的制定;同时,临床上对精确结果的需求更加迫切,因此更大样本量的统计学分析势在必行。在关于副肾动脉形成的机制上,虽然都认同其与胚胎发育的关联,但在具体细节上也存在不同的学说,这势必会影响针对不同年龄段人群进行术前评估和疾病诊治判断等方面的准确性,故此需要进一步研究明确该机制以指导临床实践,尤其是对患病儿童进行相关诊治时更为重要。我们认为,多支肾动脉的存在势必会影响肾移植术中血管吻合操作、供肾的选择、手术方案的制定、术后恢复等方方面面,加之腹腔镜操作的广泛应用,对副肾动脉的解剖形态研究提出了更高的要求。在今后的工作中,要着重理清副肾动脉的走行和入肾等解剖学特征以及不同解剖特征的副肾动脉对手术前后肾功能的确切影响。