类型化思维的刑法适用:模型建构与流程展开*

沈奕含

(中国政法大学刑事司法学院,北京 100088)

一、类型化思维的内涵及研究偏向

(一)类型化思维的内涵

虽然对类型化思维的定义仍存在争议[注]黄陈辰.类型化思维的司法运用——以《刑法》分则中“胁迫”的理解为例[J].中国石油大学学报(社会科学版),2017,(3):51.,但大多数学者均认可,类型化思维是在批判借鉴概念化思维的基础上发展起来的一种新的思考方式。当前对于类型化思维内涵的研究,基本上都是展开在与概念化思维的比较当中,而且大多数观点都主张两者具有对立性。虽然也有学者提出并非一定要囿于其与概念式思维的对立,突出两者的“共性”与“个性”、“具体性”与“抽象性”之间的“运动性”或更能发挥其功能,但该学者也承认,二者的区分性比较是更为清晰地认识类型化思维或定义类型化思维所绕不开的基本命题[注]马荣春.刑法类型化思维的概念与边界[J].政治与法律,2014,(1):109-110.。

传统的概念化思维强调法学概念应保持外延稳定和逻辑严密,在分析手段上往往严格运用三段论的方法,从而不可避免地造成概念定义的空洞化和封闭性,进而造成语词认定当中所涵摄内容的不完全化。可以说,造成概念化思维弊病的症结主要就是其封闭性和固定性。而类型化思维则在透视了这一点之后,发展出以固定内核和模糊边界为逻辑体系的分析模型,其以一个保持稳定的代表典型性的内核和模糊化的能够双向进出的边界地带所组成的“类型”,来取代由固定内涵和外延所组成的“概念”,通过模糊边界以放宽筛选事实的网格,形成一种有条件性的双向进出的类似“细胞膜”工作原理的“事实交换体系”。从而在学者们的描述中,其往往具有开放性、中度抽象化、双向性、归类依据价值性和判断标准模糊性等的特点[注]齐文远,苏彩霞.刑法中的类型思维之提倡[J].法律科学(西北政法大学学报),2010,(1):71.另参见杜宇.再论刑法上之“类型化”思维——一种基于“方法论”的扩展性思考[J].法制与社会发展,2005,(6):107-108.。因而有学者把类型比作“介于‘抽象概念和具体事实’之间的桥梁”[注]杜宇.再论刑法上之“类型化”思维——一种基于“方法论”的扩展性思考[J].法制与社会发展,2005,(6):108.,也即是说,类型化思维是碎片化的个别式思维和封闭化的概念式思维的折中思维方式,是一种能够综合两种思维方式的优点和克服这两种思维方式弊端的较为完善的解决方案。

而长期以来,在刑法学研究中,由于受到严格的罪刑法定主义和刑法安定主义的影响,概念化思维曾长时间地占据主流思考方式的地位。但在现代社会中,犯罪现象呈现多变化、复杂化、疑难化的特征,对概念化思维主导下的封闭、择一、抽象的刑法解释和司法适用模式提出了挑战。面对这样的趋势,许多刑法学者也开始作出在刑法领域中引入类型化思维的尝试[注]长期关注刑法类型化方法的代表性学者有:杜宇教授和马荣春教授等,他们从概念、意义、不足、边界等各方面对于类型化思维在刑法中的适用进行了探讨。。甚至有学者认为“法教义学是一种概念法学,而这里的概念本身就是一种类型”,提出“类型”本就是刑法上的“概念”的应有之义,有直接点明把刑法概念视作刑法类型来思考的含义存乎其中[注]陈兴良.类型性的思考与个别性的思考[J].人民检察,2010,(1):27.。本文亦受这种观点启发,认为刑法语词本质上应是类型之一种,从而下文刑法适用中的类型建构一定程度上也就等同于刑法语词认定规则的明确。在关乎类型化思维的机能和必要性方面,也有诸多学者已然作了相应研究。如从“实质化、具体化、结构化和区分化”四个方面来论述“合类型化刑法解释”的机能[注]杜宇.基于类型思维的刑法解释的实践功能[J].中外法学,2016,(5):1235-1261.,以及基于开放构成要件理论的影响、构成要件类型性的需要、保障刑法目的实现的要求等要素来论证类型化思维的必要性[注]吴学斌.刑法思维之变革:从概念思维到类型思维——以刑法的适用为视角[J].法商研究,2007,(6):143.。从而可以看出,从概念化思维向类型化思维的转变,其实并非主要是人为理论构建的结果,而主要是在对刑法进行解释和适用过程中自发产生、自动需求的一种应时趋势。

(二)类型化思维的研究偏向

相比于围绕类型化思维本身内涵、特点以及意义等方面的集中讨论,对概念化思维适用模式和具体流程的研究却显得薄弱。以笔者所搜集到的研究类型化思维的文献来看,不是没有提到,就是粗略带过、或者至多提出几个注意规则,而进行深入考察的则寥寥无几,这与类型化思维研究和引入的最终目的多少不相符合。据笔者观察,原因主要可能有以下几点:

其一,类型化思维在国内的引入程度就目前来讲仍处于介绍阶段,因而对它的关注仍主要集中在本体论和认识论层面,尚未展开更深一层的方法论层面的研究。

其二,类型化思维的适用过程穿插大量价值判断和模糊处理,因而从目的上考虑,究竟是否有必要制定具体流程来限制裁量空间成为很多学者盘桓之处。

其三,类型化思维的边界模糊性、标准价值性和开放性等特点决定了其适用模式固有的不精确性,只能通过综合一些规则和方法来达致相对确定性,这一过程本身就复杂且规律难寻,从而阻碍类型化思维具体适用方案的深入研究。

但本文认为上述理由并不值得成为类型化思维具体适用方案研究的阻碍。第一点当前发展程度的客观限制自不待言,对于第二点,正是因为具有众多的价值判断和模糊处理之处,才需要细化流程进行规则上的限制,何况类型化思维的适用流程并不追求绝对的精确性,而是有限度的相对具体性。对于第三点,虽然规律难寻,但也并不是真的无从下手,通过模型构建限定大致的流程框架并发掘一些具有可操作性的规则和方法,是类型化思维适用方案未来研究和发展的方向。

综上所述,对于类型化思维具体流程的细化应该说兼具必要性、可能性和可行性,是一个亟待深入研究的重要命题,却由于一些浅层次的阻碍而被束之高阁,未免可惜。下文笔者就基于对类型化思维的理解,结合既有研究,尝试塑造一个更为细致的适用于刑法语境当中的类型化思维模型。

二、类型化思维的适用模型之形塑

(一)对象的明确

首先,需要明确类型化思维在方法论层面所着眼的对象。由上文所述,类型化思维主要是连接“抽象概念”和“具体事实”的桥梁,是为了弥合高度抽象的概念和具体琐碎事实的一种思维方式,而其弥合的手段主要是通过模糊边界来构建一个“事实交换体系”。而这当中的“事实”,在刑法适用的语境当中,其实就是司法案例。但要注意的是,并不是所有案例都需要适用类型化思维来予以解决,类型化思维所着眼的是司法适用当中的一些游离于典型案例所抽象出的核心内涵之外,游走于典型与无关之间的模糊地带的疑难案例,这些疑难案例由于传统的概念化思维无法去涵摄,需要借助类型化思维进行归类工作,可以将其称为“待归类案例”。

(二)流程的展开

处理这些待归类案例,从宏观层面来讲,需要做两个方面的工作。其一,从规范角度出发进行类型化解释;其二,从案例角度出发展开交互对比过程。但事实上,一方面,类型化解释想要将待归类案例纳入类型范畴的努力所依凭的正是交互对比过程的不断反复,另一方面,交互对比过程也需要类型化解释对其予以最终定性。可以说,这是相向而行的两方面所构成的一个完整整体,难以分割开来,从而下文将这两个工作统称为“类型化处理”进行论述。从微观层面而言,主要有以下几个步骤:

1.内核范围的确定

由上文对类型化思维主要定义的阐述,类型化思维最主要的特征之一就是拥有一个固定不变的内核,这一内核既起到确定类型大方向的主导作用,同时也发挥稳定类型核心含义的作用。内核构成了类型的基石,其边缘就是模糊边界延伸的开始。因而确定内核的范围是运用类型化思维构建类型最为首先的一步。在类型化处理中,内核确定可以从两个方面努力:一方面是从解释的角度厘定内核所涵摄的含义;另一方面则是从司法适用的角度寻求典型案例,以典型案例来构建司法适用的内核。

(1)内核含义厘定

在语词解释中,典型的内核其实就是语言自身所能够涵盖的含义,也就是通常所说的平义解释所得出的语词的字面含义。这些含义于一般人认知而言通常不会存在争议,存在相对清晰的含义内容分布,而这些含义内容分布所构筑的范围正是所要探寻的内核含义的范围。而且,内核含义区别于非内核含义的一个最重要的特征在于,内核含义的范围能够完全被概念化思维指导下的概念定义所涵摄,因此,内核含义是概念式思维范畴内的内容,应该通过概念式思维来思考和厘定。从而,内核含义的厘定所主要依凭的正是概念定义式的平义解释,而其所包含的内容中发挥主要机能的正是基于类型核心的具体特征所形成的描述性定义。典型范例如我国刑法第264条以及第267条第2款规定中的“凶器”,通过运用“杀伤性、禁止个人携带、器具”等特征来确定其内核含义。

(2)典型案例寻求

典型案例的寻求简单而言就是对处于类型核心地带的典型案例的汇总集合。典型案例是指“处于类型核心地带、与类型具有统一性且符合类型外部特点与本质特征的案例”[注]黄陈辰.类型化思维的司法运用——以《刑法》分则中“胁迫”的理解为例[J].中国石油大学学报(社会科学版),2017,(3):53.,其主要功能是作为对比的基准,也即待归类案例与典型案例的一致性和相似度越高,纳入类型范围的可能性就越大。而典型案例的寻求则意味着寻找并获取若干能够涵盖核心含义各方面的典型案例,并用具体案例来填补和落实由于抽象化而导致空洞的核心含义解释。因此可以说,典型案例的寻求是对内核更为细致具体的确定,也是对司法适用最为有效的方法。那么该如何寻找典型案例呢?杜宇教授对此提出了三点颇具建设性的意见:一是通过对于法律的平义解释来找到典型案例;二是通过反向寻找极端案例来突出典型案例的特征;三是选取案例群来更为全面地塑造典型案例的焦点形象[注]〔11〕杜宇.刑法解释的另一种路径:以“合类型性”为中心[J].中国法学,2010,(5):184.。

笔者在赞同杜宇教授以上三点意见的同时,认为在当代中国的语境下还有两点需要加以注意:一是选取典型案例时,在确定大致方向的基础上,仅需在各方向上寻找少量典型案例即可,因而选取重点在于方向尽可能全面。在我国裁判文书上网的背景下,相较于疑难案例,可搜索到的典型案例的数量绝对可称庞大,如果全都选入,不仅可能因庞杂而起不到典型化的作用,反而有可能导致司法成本增加、司法效率低下等反效果。二是选取标准,典型案例也并不是一个完全固定的概念,存在一定的价值取向差异,因而确定选取的标准和角度非常重要。在这个问题上,笔者与杜宇教授的意见存在一点不同。杜宇教授认为判例法传统下往往凭借法官“以往的经验、学识和积累,直觉性地作出判断”,而制定法传统下则可通过对文义作“外行人的平行理解”来寻求〔11〕。但笔者认为这两个标准其实并不是两个法系传统下的不同做法,而是一套流程上的不同阶段,应该说“凭借法官经验”是在选择方向时的一个不断试错的方法,而合乎“外行人的平行理解”则是最后寻找到的案例所需要符合的落脚点。因此,典型案例寻求的大致方法可以归纳为:一是主要通过对法律进行平义解释的方法来寻求;二是寻找尽可能多的不同方向,但每个方向只选取少量案例群,在选择方向时可以先“凭借法官经验”来试错,然后落脚到“外行人的平行理解”的标准上;三是通过反向寻找极端案例的方法来补充寻求部分案例。

(3)两者关系

这两种内核确定方式衍生自类型化处理的两分法,而类型化处理的两分法在上文已经被论述为“相向而行的两方面所构成的一个完整整体”,其实质是一个系统,因而两种内核确定方式在本源上是相同的。但由于呈现方式的不同,在外在表现和功能上两者却有很大的差异。内核含义厘定是对内核进行抽象概念式的定义,而典型案例寻求则是从实际案例的角度对于内核进行补充和落实。也就是说,典型案例的寻求相较于含义厘定是对内核更为细致、更进一步的确定,寻求路径是先确定特征方向,然后寻找与特征集合相契合的具体案例。如对上文所举例子中的“凶器”运用内核含义厘定的方法会得出“具备杀伤性的禁止个人携带的器具”等相对抽象化的特征所形成的含义,进而在典型案例寻求之下,会得到更为具体的如“管制刀具、枪支”等案例。但其实,在实际的司法实践过程中,推导路径往往是相反的,也就是先看到具体的典型案例,然后归纳出抽象化的特征。

从以上两种并存但完全相反的路径可以看出,这两者之间是不断交互作用的,也就是,一个内核的确定,离不开这两条路径的不断反复。反复过程可以描述为:先从法律规范平义解释的角度划定一些特征方向,在各个方向上获取一些具体案例,然后从具体案例中提炼出一些特征形成内核含义,再在含义框架内进一步发掘新的典型案例来落实含义,而这些被发掘的案例则可能拓宽特征来源范围、增加特征数量,从而丰富内核含义,形成新一轮的循环。这一循环当中,视研究需求的不同,可以选择从案例出发还是从法律规范出发。

2.典型特征的提炼

结合上文所述,典型特征的作用有两点:一是在内核确定当中用于进一步发掘典型案例,二是作为比较视点。在作为比较视点时,所提炼的典型特征就必须要考虑到对比较的助益性以及比较的便利性,即需要更加切合类型最具代表性的方面,最大程度保证后面归类的合理性和恰适性。以此为标准,笔者认为需要考量的主要有分别从“规范”和“事实”两个层面出发的两个因素——“法益”和“事物本质”。

(1)法益的考量

法益概念最初出现的目的在于限定刑罚的边界,其核心思想在于:“只有当刑法规范的目的是保护法益的时候,该规范才具有正当性”[注]〔13〕〔15〕[德] 埃里克·希尔根多夫.德国刑法学——从传统到现代[M].江溯,黄笑岩等译.北京:北京大学出版社,2015.231.232.234.,反过来说法益也只有通过立法创设才能被确认〔13〕。除却“先于立法者存在的法益”的讨论,仅从立法确认角度而言,因为法益和规范相互约束从而使两者范围大致等同,法益保护一定程度上也可以说是规范保护,即“法益限定规范、规范确定法益”。而且从另一个层面而言,法益考量也是立法意图的内涵之一。因而在作为考量因素时,法益考量实质上等同于规范层面的考量。

由于至今对法益的理解和定义仍没有统一的观点,甚至随着社会生活的发展与法定犯时代的来临其概念的模糊性日甚[注]舒洪水,张晶.法益在现代刑法中的困境与发展——以德、日刑法的立法动态为视角[J].政治与法律,2009,(7):104.,虽然有学者在论及法益所剩功能时明确提出“法益理论能够帮助刑法规范进行类型化,同类规范指向某类特定法益”〔15〕,对于法益的类型化功能予以确认,但法益考量究竟在多大程度上有助于特征提炼,以及用什么意义上的法益来提炼特征都是亟待解决的问题。

对此,笔者认为:在法益比较明确的情况下可以直接适用法益概念来提炼最切合的特征,而在某些法益过于模糊或者难以确定的情况下,法益的考量可以等价地转化为对规范目的或者说立法意图的考量,进而从规范层面来提炼特征。

通过上述方法选取特征,有其特定的模式。对于提炼特征(杜宇教授称之为比较基点的确立)的模式,杜宇教授有过深刻的论述,他认为比较基点是“带有一定普遍性的规则或评价观点”,只有在典型案例和系争案例的对比当中才能呈现[注]杜宇.刑法解释的另一种路径:以“合类型性”为中心[J].中国法学,2010,(5):185.。但就笔者看来,虽然典型案例和系争案例的对比是一种重要的补充方法,但是如果认为特征只有在两者对比当中才能显现则未免有些因果颠倒了。因为我们的任务是让个案在“整体上”[注]“整体上”意指个案并非需要满足所有特征,而只需满足具有弹性的整体意义所需的要素集合即可。参见齐文远,苏彩霞.刑法中的类型思维之提倡[J].法律科学(西北政法大学学报),2010,(1):70.符合从典型案例提炼出的特征,而非使其符合从自身提炼出来的特征。

在本文看来,适用法益概念的方式是需要在明确内核所指向的具体法益的基础之上,先探求出法益所指向的具体的“主观权利的对象”[注]即行为所侵犯的具体对象,而非抽象的主观权利本身。参见苏青.法益理论的发展源流及其启示[J].法律科学(西北政法大学学报),2011,(3):76-77.的特性,然后从众多典型案例中抽象出若干与这些特性最接近、最相契合的特征(这一步骤免不了价值判断,因而特征提炼本就是根据主体、立场、价值取向等不同而在结果上必然有所区别的过程),同时,还要考量这些特征在典型案例当中是否具有普遍性。以侮辱罪中“侮辱”行为的认定为例:首先,理论上较为一致的看法是,侮辱罪所侵害的法益是“他人的名誉”[注]张明楷.刑法学(第5版)[M].北京:法律出版社,2016.916.,也就是说“主观权利的对象”在本罪中是“他人的名誉”,进而尝试去探求“名誉”的特性,可以大致归纳出其社会性、客观性、特定性、观念性、时间性等特性[注]吴钧.名誉及名誉权的概念和特性研究[J].当代法学,1999,(1):66.。而根据这些特性可以从典型案例中抽取出与其最相近似的如对象特定性、公然性、贬损性等典型行为特征,且这些特征在典型案例中都具有普遍性。这就完成了一个法益明确情境下的特征提炼。

而适用规范目的或立法意图的考量只是在法益难以确定之时,用规范目的或者说立法意图替代法益进行操作的一种方式。虽然对立法意图本身存在本体论和认识论两个层次的质疑,但就陈坤博士所提出的反驳理由来看,所谓立法意图的“缥缈性”是可以被大部分否定、至少是可被选择性回避的。而且陈坤博士提供了认定立法意图的具体方法——“利用文本以及与文本相联系的解释性资料去推断,”[注]陈坤.刑法解释中的类型思维与立法意图[J].环球法律评论,2012,(5):58-61.从而,运用立法意图来实现法益的现实化是有其可能性的。至于通过立法意图提炼典型特征的具体方法,大致与法益明确情况下趋同,因而此处不赘。

(2)“事物本质”的要求

德国法哲学家卡尔·恩吉施(Karl Engisch)认为:“事实构成与法律结果之间的关联并不是基于立法者的意志,而是建诸在某种‘事物本质’之上”[注][德] 卡尔·恩吉施.法律思维导论[M].郑永流译.北京:法律出版社,2004.42.。在他看来,“事物本质”站在事物本身视角来考量问题,因而是最尊重也最契合事物发展客观规律的标准,应该被当作连接“事实”和“规范”的主要纽带。考夫曼也有过相似的论述,他认为:“从事实推论至规范,或者从规范推论至事实,一直是一种有关‘事物本质’的推论”[注]〔24〕〔26〕〔27〕〔28〕[德] 亚图·考夫曼.类推与“事物本质”——兼论类型理论[M].吴从周译.中国台湾:学林文化事业有限公司,1999.101.103-105.129.131.103.,“事物本质”本质上是一种“特殊中的普遍,事实中的价值的现象”〔24〕。这些观点都对典型特征的提炼有很大启发。

虽然笔者认可“事物本质”连接“事实”和“规范”的纽带作用,但基于其来源和存在层面的考量,本文还是认为将其本身纳入到“事实”层面的范畴较为合理。这一点亦可从考夫曼用“事实中的”来限定“价值”这一做法中得到印证。从而可以说,“事物本质”实际上是在“事实”层面(也即“经验”层面[注]陈坤.刑法解释中的类型思维与立法意图[J].环球法律评论,2012,(5):56.)对特征提炼产生影响的因素。

而要以“事物本质”作为标准来提炼特征,对于“事物本质”的挖掘就不能只停留在认为其是“存在与当为之间,生活事实与规范性质之间实际上存有的关系”〔26〕这样的认识层次。虽然笔者也赞同“精确的法律认识,法律的可计算性,根本不曾有过而且将来也不会有”〔27〕,不过这并不代表我们可以用一个含糊不清甚至于有些空洞的概念来充当这样的标准。在笔者看来,适用“事物本质”进行特征提炼,还是存在一些相对具体的规则可以被认可和运用:

其一,在选择“事物本质”时,并不是该典型案例所有方面的本质都有被考量的价值。而从“事物本质”被拉德布鲁赫定义为“生活关系的意义”、被埃里希·费希纳(Erich Fechner)描述为“与社会关系现存的实际关联以及在其中所具有的意义内涵”〔28〕可以看出,值得注意的“事物本质”应具有社会性、关系性和意义性这些特征。上述特征正是出于法律保护社会关系的需求才要求具备。从而,特征提炼所考量的对象应该是“被赋予社会关系意义的事物本质”,也就是说,作为提炼标准的“事物本质”需要与规范相对接,最终实现规范意义上的带有功能倾向性的“本质”。

其二,作为提炼标准的“事物本质”虽然带有一定的功能倾向性,但其本质仍然是一个客观的事实标准。鉴于此,“事物本质”标准的内涵仍需要遵循事物发展的客观规律,不能超出事物本身内涵所能够涵盖的范围。这点在极力迎合规范目的来解释“事物本质”时容易被忽略,因而有单独强调的必要。

其三,在探究“事物本质”的第一阶段,需要深入事物的各个角落,可以选择从结合并相互制衡的复合角度,也可以选择从尽可能多但相互独立的分散角度,发掘其可能蕴藏的内涵。这一阶段的最终目的在于将“事物本质”的内涵尽数呈上台面,为下一阶段的综合拣选提供足够素材。

其四,在运用“事物本质”进行特征提炼的阶段,已经拥有足够多的“本质”素材,接下来所要做的实际上是一种事实与规范综合交互的工作。首先对“事物本质”素材进行规范意义的筛选,在这一步骤中需要注意考察规范的体系融洽性。接着将这些见之于规范的“事物本质”纳入到典型案例中,去感应并发掘与其自身最为契合的特征,从而完成以“事实——规范——事实”为过程的“事物本质”标准下的特征提炼。

(3)两种考量因素的关系

上述两种考量因素虽然都缺少不了“规范”的指引作用,但分处“规范”和“事实”两层面的区别还是很明显的。如故意毁坏财物罪中的“毁坏”应该如何认定的问题。如果从“规范”层面运用法益分析的思路,可以将“使物主难以找回”的行为纳入考量范围,从而提炼出“丧失占有性”的特征,虽然可能在随后的特征普遍性确认阶段会把这一特征排除,但这一排除由于价值判断的成分较大,所以结果摇摆的可能性也较大。如果从“事实”层面运用“事物本质”来认定“毁坏”,则在第一阶段就会把“使物主难以找回”行为排除在素材之外,从而完全排除“丧失占有性”被纳入特征的可能性。从中可以看出,由于两种考量因素作用结构的不同,最终结果会有差异。

那么该如何处理这两个考量因素在特征提炼当中的关系?换句话说,特征提炼该怎样选择这两个因素的考量组合——选取其一还是共同考虑?本文认为,典型特征既然是从内核提炼出来用以指向个案比较归入的具体方面,其典型性理应占据主导地位。因而应采取最为保守的态度,需要同时满足“规范”和“事实”两个层面的要求,对法益和“事物本质”两因素均应予以考量。虽然在多数情况下,“事物本质”往往作为“木桶短板”起到限定效果,但我们也不能忽视在其背后,形成“事物本质”的“事实——规范——事实”范式中,“规范”出于法益保护的目的,在筛选时就可能会选择性地提高“事物本质”的下限[注]之所以只提及“下限”,是因为在笔者看来,“事物本质”的具体标准有一个浮动的范围,根据所选本质内容、数量、倾向的不同而有不同的域值。而该区域的上限就是事物本身内涵所能涵盖的范围的限度,只要对象事物不改变,其就不能被提高。因而“规范”基于法益保护目的,选择性筛选“本质”所能影响的其实就只有下限而已。。

3.个案的比较分流

类型化处理最终的目的在于通过待归类案例经过比较之后的分流——部分案例的归入以及部分案例的排除,来划定类型的范围。其背后的原理支撑是“对实际上相同的案例同等对待,以及对实际上不同的案例不同对待”的“同等对待原则”[注][德] 齐佩利乌斯.法学方法论[M].金振豹译.北京:法律出版社,2009.106.。而在实际操作上,如前文所述,类型并非没有边界,只是通过模糊边界来构建一个“事实交换体系”。这一“事实交换体系”正是凭借典型特征而进入有的放矢的状态。这些典型特征就像港口,一方面严格控制着符合内核价值的待归类案例的“进口”,另一方面也把不符合内核价值的待归类案例予以“出口”。从而,在此阶段首先需要进行的价值判断是待归类案例在典型特征方面与内核价值的符合性判断。如前所述,类型化思维并不要求待归类案例在所有典型特征方面都具备符合性,而只需要在“整体上”符合即可。而这个“整体上”又是一个需要价值判断之处。也就是说,在个案比较这一阶段中,共需进行两次递进式的价值判断。前一次是微观上的各个典型特征内部的符合性判断;后一次则是宏观上的典型特征集合的充分性判断。

首先,前一次微观上的价值判断离不开法益标准的考量。而“事物本质”标准在个案比较的过程中往往不予考虑,原因在于:一是在内核典型特征筛选时,“事物本质”作为限定条件已经限定过一次范围,不需要重复限定;二是个案比较本就不是内核相关的典型性判断,而是重在个案归类的适用性判断,应该重在规范价值而非事实限定。至于运用法益作为一致性考量的标准,杜宇教授通过讨论刑法第67条第2款中的“其他罪行”在规范目的下如何理解来探讨“什么样的偏离会导致影响价值上的等置”,为我们揭露出一个完整的个案比较过程[注]杜宇.刑法解释的另一种路径:以“合类型性”为中心[J].中国法学,2010,(5):183.。但从更普遍也更积极的角度而言,笔者认为,还是应该以典型特征场域下个案和典型案例在法益考量维度上的近似程度作为归类的依据。在实际操作中,可以运用“典型特征法益化”[注]这是本文首倡的方法,故下文需展开介绍。的方法来决定归入与否。“典型特征法益化”方法是指:在个案比较归类中,将典型特征项下的符合性判断等价于面对法益的考量。即如果个案的特征被认为侵犯了一种类型的法益,那么就可以等价认为其符合该类型的典型特征,从而得以在这一特征方面归入类型。该方法的本质是通过法益连接个案特征和典型特征的“个案特征—法益—典型特征”范式。以“强奸”行为为例,首先可以从该类型的内核行为——“强迫性交”中提炼出一个典型特征——手段强迫性。一般认为,强奸罪的法益是“妇女的性的自主决定权”。因为“利用封建迷信奸污妇女”所使用的“使妇女产生动机上错误认识的手段”被认为运用精神强制违背了真实的“妇女的性的自主决定权”,从而就可以被等价认为具有“手段强迫性”,符合“强奸”行为的该典型特征。因此在手段强迫性特征方面,可以将“利用封建迷信奸污妇女”归入“强奸”行为所构筑的类型当中。

其次,后一次宏观上的价值判断也需要结合法益考量。但同时,不应该忽视各特征间的相互关系对于“整体”的影响。“在勒伦看来,类型内部的要素不是孤立的,而是互相依赖的有机联系整体,这些要素相互间的联系、彼此间的补充或限缩都有助于对要素整体的认识。”[注]齐文远,苏彩霞.刑法中的类型思维之提倡[J].法律科学(西北政法大学学报),2010,(1):70.“整体上”的判断需要首先考察特征之间的关系。虽然在提炼特征时就已初步完成诸如去除重复的特征、合并有交叉部分的特征为复合特征等简单性措施,但优化相互之间具有条件关系、补充关系或相互限定关系的特征组合则需要在不断的微观价值判断中才能展开。而在完成特征间优化组合的基础上,个案“整体上”归入的要素范围,应采足够保护法益且尽可能少的特征要素所组成的集合。

但应该注意,个案比较过程中的特征数量应尽可能少且典型、精炼,而在类型边界划定中,个案数量则应尽可能多且过程应保持开放性和延续性。因为类型化处理需要在疑难个案的不断累积以及与典型案例的不断比较中,通过打桩定界的方式划定类型的边界。所打的桩越多,边界就越明晰。这一过程的开放性和延续性在于,所打的桩越来越多,越来越细,直到无穷,类似于数学模型当中的极限,只能无限趋近而不能到达。但这并不意味着类型化处理的无端性和虚无性。原因在于:一是对个案归类适用而言,类型具备相对于个案的明确性就已足够;二是类型化思维在归类适用中所追求和凭借的正是其价值性,绝对的精确性而导致的封闭性正是其摒弃概念化思维之处。

4.边界扩张的阈值

在通过符合性判断划定类型边界的同时,由于边界划定的价值判断性和不明确性,有必要对边界扩张的最大范围(阈值)做出一定的限定,防止边界扩张至“弹性限度”之外。如此就面临一个问题:运用什么方法来确定这一阈值?

对此,瑞士学者科勒(A·Koller)主张从最狭窄的角度进行限定,认为法律规范只能适用于典型案例,从而将非典型案件都排除在适用边界之外。但无疑这在类型化思维的语境下是不可理解的,对此杜宇教授也已作了较为透彻的反驳[注]杜宇.刑法解释的另一种路径:以“合类型性”为中心[J].中国法学,2010,(5):186.。但接下来,杜宇教授对此问题提出的通过“考量满足类型建构的特定观点下的价值等置性”来确定偏离程度的方法[注]对于此方法本身,杜宇教授并没有进行相应的合理性证明,但笔者认为乌尔弗里德·诺依曼(Ulfrid Neumann)的论断——“对于一个允许‘例外案件’偏离于规则的规范,人们至少能够试图将界定例外的范围,解释成确定或规定‘例外案件’的意义”或许能够提供一个合理的注脚。参见[德] 乌尔弗里德·诺依曼.法律论证学[M].张青波译.北京:法律出版社,2014.58.,在笔者看来,与他在个案比较分流阶段提出的偏离判断方法实质上是同一种方法。笔者以为,在这一阶段亦采用这一方法的原因是杜宇教授实际混淆了边界划定和明确边界扩张阈值这两种本质不同的事物。边界划定是为确定类型外缘而作的具体化努力,而明确边界扩张阈值则是为了防止边界过度扩张而作的限定性努力。退一步讲,即使不作两者的严格区分,采用这一方法也存在问题。一是因为“价值等置性”标准自身的模糊性让其对于外层边界的限缩力度不够;二是因为仅采这一标准还有导致另一重风险——违反“禁止不利类推原则”的可能性,原因是“价值等置性”这一仅着眼于价值性的限缩标准难以防止类型的外层边界扩张过度逾越到刑法禁止的类推雷池中去。

对于边界扩张阈值的确定,其实最重要的不是内部牵引,而是来自外部的挤压。边界扩张的最大范围并不在于疑难案例的归入与否,而意味着范围之外就是其他类型范围内的对象或刑法禁止的类推雷池。而在扩张阈值之内,都有类型边界通过个案分流而存在的可能性。从而可以运用“反向类型推论规则”[注]借鉴自“反向词义推论规则”而适用于类型的规则,依据基于前文所述:“刑法语词本质上应是类型之一种,从而下文刑法适用中的类型建构一定程度上也就等同于刑法语词认定规则的明确”。来判断边界扩张的阈值。在论及“模糊情形的界限确定”的时候,雷磊教授提出“正向词义推论规则给出了判定积极候选者的充分条件,而反向词义推论规则相反则给出了判定消极候选者的充分条件,即判定未出现积极候选者的必要条件”[注]雷磊.类比法律论证——以德国学说为出发点[M].北京:中国政法大学出版社,2011.167.该句中所出现的“积极候选者”为模糊语词指涉的对象范畴中肯定属于该语词外延者,而“消极候选者”为该对象范畴中肯定不属于该语词外延者。当然,雷磊教授也说明,这一规则对“中立候选者”——也就是本文中的疑难案例并无作用。但对于本文这一阶段的边界扩张阈值的判断来说,这是绝佳工具。参见同书第164、169页。的论断。本文主要利用的就是“反向词义推论规则”将判断“消极候选者的充分条件”转化为判断“未出现积极候选者的必要条件”这一条件关系。因为消极候选者的充分条件是待证之命题,而积极候选者的充分条件在前文内核确定阶段已经得到明确,从而这一转换就直接将待证标准等置为已有标准来确定。以前文提到的“凶器”的认定为例,内核确定阶段对“凶器”所厘定的含义中包含“杀伤性、禁止个人携带、器具”,典型案例可列举出“管制刀具、枪支”等。这些要素中,只有“杀伤性”和“器具”可以由“凶器”推导出来,属于“凶器”的必要条件。进而运用“反向类型推论规则”:消极候选者——“非凶器”的充分条件是未出现积极候选者——“凶器”的必要条件,即不能够出现“杀伤性”“器具”这样的要素。也就是说,绝对的“非凶器”的范围囊括的是根本不具备“杀伤性”,或者压根不是“器具”的对象。所以“凶器”扩张的阈值是排除“根本不具备杀伤性和根本不是器具的对象”之后的范围。这一范围可以说较为广泛,因为这里所划定的并不是“凶器”类型的边界,而是“凶器”边界扩张的最大范围。

5.类型间存在的“中间类型”和“混合类型”问题

前文论述的是单个类型的流程模型构建。但由于类型边界的开放性和模糊性,在类型之间的过渡地带,存在着多样化的“中间类型”和“混合类型”。反映在刑法中就如“持有”属于“中间类型”、“复合罪过”属于“混合类型”[注]杜宇.基于类型思维的刑法解释的实践功能[J].中外法学,2016,(5):1253-1254.。在方法论层面,“中间类型”其实可以作为一个独立类型加以界定,其界定方法与单个类型的流程模型构建方法并无差别。在该流程中,不同立场的价值判断会自动影响到结果是独立类型还是归入任意一方。而“混合类型”可以作为两种类型的交集予以认定,方法是将待归类案例与两个类型均进行对比,发现能同时归入两个类型的特征,将这些共同特征作为“混合类型”的要素。因而这两种复合类型其实就是单个模型不同方式的组合,在方法论层面无甚新意,本文不予进一步的展开。

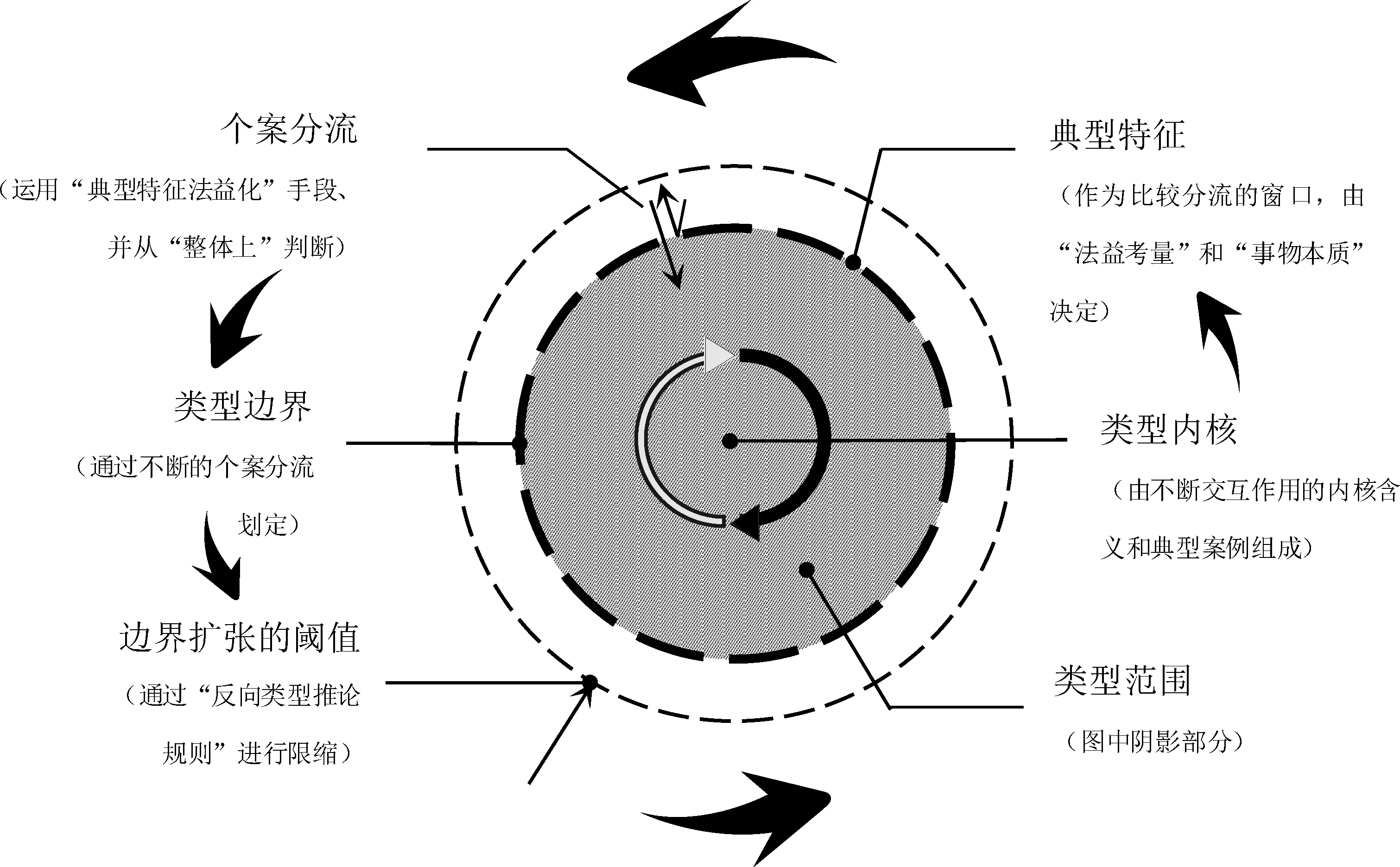

三、代结论:流程模型之全览

本文对类型化思维适用于刑法当中的流程模型的探讨有些庞杂,需要在最后作一个简短的梳理。

首先是内核确定阶段。内核确定包含两个不断交互作用的方面,即“含义厘定”和“典型案例寻求”。“含义厘定”主要依凭的是概念定义式的平义解释。“典型案例寻求”的步骤可归纳为:一是主要通过对法律进行平义解释的方法来寻求;二是寻找尽可能多的不同方向,但每个方向只选取少量案例群,在选择方向时可以先“凭借法官经验”来试错,然后落脚到“外行人的平行理解”的标准上;三是通过反向寻找极端案例的方法来补充寻求部分案例。两种方式不断交互循环,从而丰富内核含义。而且还可视研究需求的不同,选择循环中的案例或法律规范作为起点。

其次是典型特征提炼阶段。从内核中提炼典型特征作为比较视点,主要受“法益考量”和“事物本质”两个要素的影响。在法益不明晰的时候,主要考量规范目的或立法意图。考量法益的方法为:在明确内核指向的具体法益的基础上,先探求法益指向的行为所侵犯的具体对象,然后在众多典型案例中抽象出若干与这些特性最相契合的特征,最后考量这些特征在典型案例中是否具有普遍性。而考量“事物本质”的规则也能够相对确定:在深入发掘事物内涵的基础上,进行事实与规范综合交互的工作。在具体适用时,由于两种考量因素作用结构不同,最终结果会有差异。对于法益和“事物本质”两因素应共同考量。多数情况下,“事物本质”往往作为“木桶短板”起到限定效果。但在形成“事物本质”的“事实——规范——事实”之范式中,“规范”出于法益保护的目的,在筛选时就可能会选择性地提高“事物本质”的下限,从而实际上两者共同发挥着作用。

在个案比较分流阶段,存在两次价值判断。前一次是微观上的各个典型特征内部的符合性判断;后一次则是宏观上的典型特征集合的充分性判断。在前一次价值判断中,可以运用“典型特征法益化”的方法来决定归入与否。在后一次的价值判断中,则需在完成特征间优化组合的基础上,从“整体上”进行符合性判断。在不断重复个案比较分流的过程中,类型的边界得以越来越具体、明确。

在探讨边界扩张阈值阶段,“反向类型推论规则”被用来判断边界扩张的阈值,从而明确类型边界所能扩张的最大范围。

综合上文可以得出类型化流程模型图如下:

图1 类型化流程模型图

另外,正如康德(Immanuel Kant)所说:概念没有类型是空的,类型没有概念是盲目的[注]转引自考夫曼.法律哲学[M].刘幸义等译.北京:法律出版社,2011.149.。虽然已经有学者注意到在本体论和认识论层面,概念思维和类型思维并不是截然对立,而是相互节制的并重关系[注]马荣春.警醒刑法学中的过度类型化思维[J].法律科学(西北政法大学学报),2012,(2):47.。但笔者认为,这两种思维方式在方法论层面也并不是完全对立。正如在本文所提出的类型化模型中,在内核层面是概念化方法占主导,而在边界界定层面则是类型化方法在起主要作用,彼此取长补短,从而构建起一个在内部形成有机联系的类型系统。