早期识别管理模式对心脏外科危重患者心功能及医务人员满意度的影响

郑州大学第二附属医院(450003)李瞳

1 基本情况

以2016年11月~2017年4月我院心外科未实施早期识别管理模式时就诊的心脏外科危重患者共计112例为对照组,以2017年5月~2017年10月实施早期识别管理模式后就诊的心脏外科危重患者共计123例为实验组。对照组男性患者57例,女性患者55例,最大年龄为78岁,最小年龄27岁,平均年龄为(47.3±4.3)岁。实验组中男性患者63例,女性患者60例,最大年龄为75岁,最小年龄29岁,平均年龄为(46.9±3.9)岁。两组的基础信息未发现明显差异(P>0.05)。

2 方法

2.1 对照组采用常规管理方式 对照组患者采取常规医护管理模式,对患者的生命体征进行密切监测。

2.2 对实验组采用早期识别管理模式 采用改良早期预警评分工具即MEWS,主要是建立观察患者主要的生理指标或临床指标的基础上,将观察得到的生理指标根据程度的不能赋予数值。对各项指标的得分加和,根据患者的总分,采取相应的治疗干预措施,一旦发现超过警戒值(早期预警阈值为三分)的患者立即采取有效的抢救措施。

选择起源于军事航空系统的标准化沟通模式。主要包括:①护士向医生描述患者当下的具体情况,存在的主要问题有哪些即对患者现状的描述。②护士向医生报告病人的患病背景以及疾病的情况信息即背景描述。③护士对患者病情进行判断进行简要评估。④根据评价结果给患者提供针对性建议。

遵循核查表制定的相关规则,向心脏外科医生、护士征求相关意见建议,广泛参考综合分析制定出针对于危重患者的心脏外科核查表。并在实施的过程中,实时听取医护人员和患者及其家属的意见,动态地调整核查表的相关内容。

心脏外科危重患者早期识别管理实施细则,护理人员基于改良后的早期预警评分系统对患者病情作出响应的有效评分[1]。主要包括:①患者的危重程度评分;②患者检查前评分;③面对突发病情及时进行动态评估。手术室的护理人员对患者评分的内容主要包括以下两个方面:①在手术结束后和转运之前对患者进行评分;②基于评分结果通知医生、准备相应的医疗器械。以三分视为患者中度危险的警戒阈值,广泛参考综合分析制定出针对于危重患者的心脏外科核查表,实施过程中发现问题适时调整改进[2]。

2.3 评价标准 收集实验组与对照组的患者监护室再次入住率(非预期)的和心功能分级数据进行对比。

监护室再次入住率(非预期)(%)=术后超出预期病情变化再次入住监护室次数/患者总数。选用统计学软件SPSS17.0进行数据处理,患者心功能分级、监护室再次入住率(非预期)用百分率表示。

对比实施早期识别管理模式前后医护人员对工作的满意度。其内容主要包括工作自信度、工作效率等内容。

3 结果

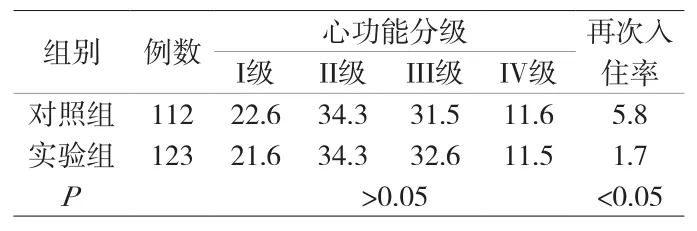

实验结果表明对照组和实验组患者监护室再次入住率分别为5.8%和1.7%;早期识别管理模式应用前后医务人员满意度分别为91.3%和96.6%。心功能分级的影响因P>0.05故而不具备统计学意义,见附表。

附表 两组患者心功能及监护室再次入住率比较(%)

4 讨论

综合上文所述,本次实验以一种初级的尚不够完善的危重患者早期识别管理模式在心脏外科的应用作为研究内容,实验结果表明这种方式在加强医疗工作者对于潜在危重患者的识别、护士和医生之间传递病人病情、以及病人用药安全管理等方面取得了一些成效。危重患者早期识别管理模式在心脏外科中的应用,能减少患者再次入住监护室的入住率,提高了患者对医护人员工作的满意度,有助于构建和谐的医患关系,效果显著值得推广。

但不可忽略的实验中选用的这种初步的早期识别管理模式仍存在着很大的进步空间,比如探索这种模式在不同科室之间的实施、探索对这种模式制定流程化的标准等。