北齐高洋墓人首鸟身图像探究

何圳泳

(湖南师范大学 历史文化学院,湖南 长沙410081)

20世纪80年代,位于河北省邯郸市湾漳村北齐皇陵墓的发掘成为当时全国考古界关注的重点,是国内重要的考古发现之一。位于已确认神武帝高欢墓(M1)西北2km有一处墓葬遭到严重的破坏,有不少学者根据墓葬的规格和形制以及相应的葬俗进行推断①,认为该墓属于北齐文宣帝高洋的陵墓。该墓虽然早年被盗,但墓道上的壁画得到较好地保存,墓道东西两壁上的壁画分为上下两部分,上部描绘的是飞驰于空中的各种飞禽神兽,下部则是执举各类仪仗的人物。在众多飞禽神兽的壁画像中有一处壁画像引起笔者的注意,该画像被绘于墓道的东西两壁,东壁的为男人头鸟身,西壁的为女人头鸟身 (图1、2)。[1](P164)仔细观察两幅画像发现,该画像不同于常绘在墓室中的中国传统四大神兽造型。如此造型奇特且左右对称、雌雄相对的人首鸟身壁画像为何会出现在北齐的墓葬当中?解答这一问题,笔者认为应当从以下几方面进行分析:第一,该种图像来源于中国古代人类远古时期的某种鸟类图腾崇拜;第二,该种图像在造型上取材于道教的“千秋万岁”鸟的形态;第三,该种图像受当时外域文化(祆教文化)的渗入与影响,在造型上产生了新的转变。

图1 北齐高洋墓墓道西壁人首鸟身像——女子之形②

图2 北齐高洋墓墓道东壁人首鸟身像——男子之形③

一、人首鸟身图像起源于远古鸟类图腾崇拜

中国古典神话“精卫填海”中的“精卫”就是由人变化成鸟的最初原形,后来也有关于“玄鸟生商”的传说,反映了商朝时期开始,鸟类成为华夏民族图腾崇拜的一部分。后来随着人类视野的扩大及对天地万物认知的增强,古人将关注及思考的重心由天逐渐转化到人自己本身,因此便逐渐形成人与自然动物结合为一的形象造型,此时的人首鸟身像就是其中代表。古人将人与鸟造型进行糅合创造出人首鸟身图像,并赋予了该种图像以某种超自然的特殊能力,进而表达出先民们征服自然的某种渴望。例如在《山海经》的《西山经》中便对一种叫橐琶人首鸟身形象的神鸟进行描述,赋予了其不畏天雷的特殊能力[2](P31),表达出远古人们不仅渴望像鸟一样拥有翅膀翱翔于天际,而且还能拥有战胜自然的某种超自然特异能力。于是乎,在远古神鸟图腾崇拜上,古人将鸟的形象融合进人的形象中,认为拥有了鸟的某种形象特征便拥有了鸟的某些能力。人类要战胜自然必须拥有超越自然的特殊能力,因此某种原本只有天神才能拥有的超能力便被古人附会到这种神鸟形象上,成为远古图像崇拜的一种神灵。而《山海经》中的诸多关于人首鸟身图像的描绘则是古人对于鸟类的一种崇拜的情感,是远古图腾崇拜的一种具体化描述。因此可见,北齐高洋墓中的人首鸟身壁画像来源于远古时期中国人的鸟类图腾崇拜。

二、造型上取材于道教的“千秋万岁”鸟

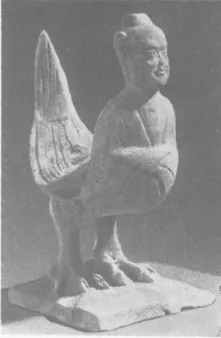

从图2可看到北齐高洋墓中的人首鸟身图像在位置上分别绘制于墓道东西两壁,在造型上分为雌、雄两种。东壁的为男人头鸟身,头戴长翎冠帻,人面染粉红色,颌下有须,朱唇,小口。西壁的为女人头鸟身,头部如美女,挽双环髻,眉清目秀,朱唇小口。在《磁县湾漳北朝壁画墓》中被划分为“V类神兽”,分别位于东西两壁墓道的第4类神兽。北齐高洋墓中的人首鸟身壁画像在造型上与道教经典著作《抱朴子》中关于“千秋万岁”鸟的描述极为相似。[3](P47)因此,相关学者多据此将汉画像石砖乃至其他朝代墓葬壁画像中的人首鸟身像命名曰“千秋万岁”,《磁县湾漳北朝壁画墓》也将北齐高洋墓中的人首鸟身壁画像命名为“千秋万岁”。

“千秋万岁”鸟的造型可以在有关的考古发掘中得以窥见,例如1997年发现的洛阳西汉卜千秋壁画墓的墓门正中的一块画像石砖上俨然刻画着一只造型独特、色彩绚丽的人首鸟身神兽。[4](P8)河南邓县南朝彩色画像砖墓出土了一块带有“万岁千秋”铭文的画像砖,砖上一只为人首鸟身形象,铭曰“千秋”;另一只却为兽首鸟身,铭曰“万岁”,其形象与文献中“万岁”不符[5](P9)(图3)。宁夏固原北魏墓漆棺棺盖上绘有三只展翼束发的人面鸟。[6](P49)合肥西郊一处隋墓出土了一对陶制的“千秋万岁”人面鸟,其首分别为男女人面像,下部皆为鸟身,典型的人首鸟身形象[7](P134-135)(图4、5)。以上所描述的“千秋万岁”鸟形象,包括北齐高洋墓中绘制的人首鸟身图,其主要特点为一雄一雌成对出现,且其造型为人首鸟身。因此,北齐高洋墓中所绘制的人首鸟身壁画像在造型上应当是取材于道教中的“千秋万岁”鸟的形象。根据秦汉以来的文献记载,这种“千秋万岁”鸟被誉为长寿之神,代表着长生不死,更是主司某一方面的神仙,是为一种祥瑞。

图3 邓县彩色画像砖墓“万岁千秋”画像砖④

图4 合肥西郊隋墓出土陶制人面鸟(男)⑤

图5 合肥西郊隋墓出土陶制人面鸟(女)⑥

三、外域文化对北齐墓葬的渗入及影响

从人首鸟身图像这一角度探究外域文化对北齐墓葬的文化渗入及影响,已成为学术界探究的一个热点,已有多位学者撰文表达了他们的观点。人首鸟身图像不单单只出现在北齐高洋墓中,而且在同时期其他墓葬里也有类似的图样出现,例如太原北齐娄叡墓石门浮雕[8](P146-147)和太原地区出土的北齐重臣徐显秀墓的东西门扇[9](P17)。先后有姜伯勤、郎保利和何京等多位学者认为出现在北齐墓葬中的人首鸟身图像造型是与中亚祆教艺术相关联。[10](P119)何京也认为带有翅膀是中原与中亚人首鸟身形象的共同特征,但具体局部方面在不同地区则有不同的表现艺术手法。[11](P24-25)

考察北齐墓葬出土的壁画,祆教文化艺术表现在墓葬壁画中主要为三种典型的图案,联珠纹、畏兽图及有翼兽图。其中除了用于装饰妇女头部织物边缘的连珠纹在北齐高洋墓中没有得到体现外(高洋墓中的执仗人物肖像全都为男子形象),畏兽图和有翼兽图都被绘制于墓道东西两壁的上部。

图6 徐显秀墓备车图侍女衣裙裙裾联珠纹饰⑦

图7 徐显秀墓备车图马鞍联珠纹饰⑧

连珠纹是萨珊波斯时期最为流行饰带纹样,北齐时期受外域文化的影响,统治者及民众逐步接受这种纹饰,并得到广泛传播。北齐高层官员徐显秀墓中北壁壁画上两个端着器物的侍女的衣裙及中间一匹枣红色马的马鞍上都带有联珠纹(图6、7)。[12](P41)联珠纹在祆教文化中代表着光明,联珠纹形成的圆表示天,联珠纹寓意着神圣之光。[13](P87)

畏兽图中的“畏兽”并不属于中国本土传统神话人物形象,是否是来自外域文化,而北齐墓葬中出现众多的畏兽图是否为祆教文化中的“胡天神”。对此类问题,施安昌先生已发表多篇文章进行讨论,其中在《北魏冯邕妻元氏墓志纹饰考》一文中明确将这类“怪面、人身、鹰爪,肩臂燃烧火焰”的神兽形象定义为祆教文化中的“胡天火神”[14](P83)。北齐高洋墓中也出现此类畏兽图(图8)。

受祆教文化因素的渗入及影响,北齐墓葬中还出现一类有翼兽的图像,这类图像直接脱胎于即波斯火祆教主神“阿胡拉·马兹达”的形象。祆教主神“阿胡拉·马兹达”主宰着光明,它的形象就是人首鸟身并拥有一对巨大的翅膀(图9)。但其形象在不同的地区出现略有不同的变形,如在萨珊地区出土的银胡瓶上雕刻着犬首的“羽翼兽”,而粟特地区出土的一件银盘底部却是描绘着龙首的“羽翼兽”。

上文提到的北齐众多墓葬中出现的有翼兽图像其实就是祆教文化最高主神“阿胡拉·马兹达”形象,虽部分细节略有改变,但其主体的有翼神兽形象却是得以保留,可见其祆教文化对北齐墓葬的渗入与影响。另外还应当指出,祆教的胡天神祭祀得到北朝统治者的重视,北魏灵太后巡幸嵩山,废除了诸多祭祀方面的宗教礼仪,唯独对祆教胡天大神的祭祀极为看重[15]338。所以,以祆教为代表的外域文化对当时北朝的渗入及影响值得关注。

图8 北齐高洋墓墓道东壁畏兽图⑨

图9 祆教最高神“阿胡拉·马兹达” ⑩

图10 北齐高洋墓墓道中的莲花、忍冬纹及火焰宝珠图⑪

四、人首鸟身壁画像蕴含的多重宗教内涵

第一,引导墓主人得道升天的道教主题

人首鸟身壁画像被绘于北齐高洋墓的墓道上,并不只是起到纯粹的装饰作用,而是蕴含着道教的某种宗教涵义,与道教得道升天的宗教思想是密切相关的。同样在墓道两壁绘有青龙、白虎、朱雀等东方神兽也有引导墓主人飞天的含义。在中国古代的传统思想中,人的生死是一直困扰着古代的人们,并引发人们进行深思的哲理问题。道教一向主张通过相应的一系列修行活动实现个人的得道登仙,进而达到长生不死、灵魂不灭的修炼目的。渴望得道登仙,实现长生不灭的强烈欲望便被逝者带入墓室之中,进而物化成图像表达在墓道的壁画上,北齐高洋墓道中的人首鸟身壁画像就是这种思想的确切表达。从北齐高洋墓的其他一系列神兽瑞禽图像中,可以看出整幅壁画内容描绘的是道教中的一种虚幻缥缈的升仙题材,因此壁画所要表达的是当时墓主人得道升仙的美好愿望。

第二,佛教的轮回转世、永生不灭

纵观北齐整个社会文化环境,当时佛教经由皇室推崇而盛行天下,从皇室到民间具备广泛的影响力。史料记载北齐的历代皇帝皆酷爱佛法,文宣帝高洋及其皇后更是对佛教推崇备至[16]5183。北齐一代尊崇佛教,广修寺庙,历史上著名的响堂山石窟便是完成于这个时期。佛教独有的宗教艺术形式也随着佛教思想的传播而得以推广,逐渐对皇室墓葬产生重要影响。南北朝时期,佛教宣传的轮回转世理念被普通民众所接受。信仰佛教的民众认为,人的灵魂是以形体为依托,形体虽灭,但灵魂不灭,且永世轮回;今生的生命虽然完结,但却有来世的生命轮回,通过今世的修行可以换取来世的福报。因此,信仰佛教的文宣帝高洋也将此等观念带入其墓葬中,并在其墓葬壁画中得以体现。北齐高洋墓中的莲花图案、忍冬纹饰及火焰宝珠等佛教宗教题材的经典图案就是其思想的最好诠释(图10)。[17](P42)另外,佛教的“妙音鸟”(梵语“迦陵频伽”)如同中国神话中的凤凰一样,它能浴火而重生,涅槃而转世,造型上也与人首鸟身图像相近。因此,人首鸟身像也是表达着佛教中的一种轮回转世、永世不灭的宗教理念。

第三、祆教文化中向往光明、驱逐黑暗的表达

祆教,也称为拜火教,发源于公元前5世纪的波斯,于南梁北魏时期传入中国,并迅速被当时统治者所推崇,北魏灵太后便是一个虔诚的祆教教徒[18](P29-30)。祆教认为世界是由善恶构成,分为明、暗两大部分,祆教主旨便是驱逐黑暗、崇尚光明,而火能为人类带来光明,因此也崇拜火焰,故称拜火教。祆教的最高主神“阿胡拉·马兹达”主宰着光明,而人首鸟身图像又与这位主宰光明的天神形象相联系,因此被绘制于墓葬中无疑是要表达一种为逝者驱逐眼前黑暗、带领墓主人走向光明的思想,与祆教教义“向往光明、驱逐黑暗”相暗合。

五、总结

综上所述,北齐高洋墓的人首鸟身壁画像为我们呈现出多种宗教文化涵义。一种图像凸显出多重的宗教文化涵义,这在北朝墓葬中并非只是单一现象而独立存在。为什么在同一墓葬中会出现如此复杂的文化叠印现象,这值得引起我们关注与思考。

北朝时期胡汉交杂、人口流动频繁,促使了各种文化相互交融与碰撞,客观上为这种文化叠印现象提供了现实的客观条件。剧烈动荡的社会情况势必造就了寻求精神解放的强烈需求,时代赋予了南北朝这段历史时期秦汉以来积淀已久的传统文化底蕴和百家争鸣的时代精神,必将迎来独具创新精神的文艺作品,北齐高洋墓的人首鸟身壁画像便是此类艺术作品的最好证明。汉代至唐代这段历史,中原与西域乃至中西亚的经济文化交流迅速增强,且程度不断加深,在形式上提供了一种文化互动机制。这段特殊的历史时期在文化层面上出现了三种独特的现象:第一,无论是来自南亚次大陆的印度佛教还是来自中亚的祆教,各种宗教打破了政治疆域及其民族文化认同的限制,实现了跨越国界的文化传播。此时处于魏晋南北朝时期的中国不仅接受了来自各方的宗教传播,同时也对外输出自己本土的宗教信仰。第二,“丝绸之路”一线的长途经济贸易愈加发达,经济上的贸易交往愈加加强了文化上的来往互动,促进了魏晋南北朝时期中国的文化融合。第三,剧烈动荡的社会状况极大地加剧了中原人口的流动迁徙,客观上造就了各种文化剧烈碰撞与互相交融,乃至逐渐形成你中有我、我中有你的文化局面。

总而言之,各种文化的相互激荡碰撞与融合,才造就了人首鸟身像这样造型迥异有富含多种宗教文化因素于一身的艺术创作。同时,也正因为这样独具风格的艺术作品的出现才为我们这些研究者提供了一个窥见当时社会文化形态的文化窗口。

注释:

①马忠理推定为高洋武宁陵,见《磁县北朝墓群——东魏、北齐陵墓兆域考》(马忠理.磁县北朝墓群——东魏、北齐陵墓兆域考.文物[J].1994(11):60.); 江 达 煌 参 与 了该墓的发掘与其报告的编写,也认为该墓属于北齐高洋的帝陵,见《磁县湾漳北朝大型壁画墓墓主试析》(江达煌.磁县湾漳北朝大型壁画墓墓主试析[M]//河北文物研究所编.河北省考古文集.北京:东方出版社,1998:453.);徐光冀同意此观点,见《河北磁县湾漳北朝大型壁画墓的发掘与研究》(徐光冀.河北磁县湾漳北朝大型壁画墓的发掘与研究.文物 [J].1996(9):71.);此外由中国社科院考古研究所和河北省文物研究所编的《磁县湾漳北朝壁画墓》报告也引用了该说法。(社科院考古研究所,河北省文物研究所.磁县湾漳北朝壁画墓[M].北京:科学出版社,2003:199.)

②图片引用自:郑滦明.湾漳北齐壁画墓神禽瑞兽分析[J].文物春秋,2002(2),图片4.

③ 图片引用自:郑滦明.湾漳北齐壁画墓神禽瑞兽分析[J].文物春秋,2002(2),图片5.

④ 图片引用自:河南省文化局文物工作队.邓县彩色画像砖墓[M].北京:文物出版社,1958.图版二。

⑤图片引用自:安徽省展览博物馆.合肥西郊隋墓 [J].考古,1976(2),图版拾壹.

⑥ 图片引用自:安徽省展览博物馆.合肥西郊隋墓[J].考古,1976(2),图版拾壹.

⑦图片引用自:太原文物考古研究所.北齐徐显秀墓[M].北京:文物出版社,2005:41.图版26.

⑧图片引用自太原文物考古研究所.北齐徐显秀墓[M].北京:文物出版社,2005:50.图版 35。

⑨ 图片引用自:社科院考古研究所,河北省文物研究所.磁县湾漳北朝壁画墓[M].北京:科学出版社,2003:146.图109(局部)。

⑩图片引用自:何京.太原北齐徐显秀墓“羽翼兽”试析[J].文物春秋 ,2009(2):28.图八。

⑪图片引用自:社科院考古研究所,河北省文物研究所.磁县湾漳北朝壁画墓[M].北京:科学出版社 ,2003.彩版 59-2。