胡适与顾颉刚的师生情缘

☉沈慧瑛

现代古史辨学派、中国历史地理学和民俗学的开创者顾颉刚(1893-1980)先生,在北大求学期间,深受胡适史学思想与方法的影响,开始了他的学术方向,专注于中国历史和古代文献典籍的研究和辨伪工作,成为中国近代学术发展史上有着重要影响的著名历史学家、民俗学家。通过阅读《顾颉刚书信集》《顾颉刚日记》与《胡适书信集》,发现了两位大师深厚的师生情谊及胡适在学术、经济上给予顾颉刚的引导与帮助。顾颉刚学术地位的奠定固然得益于他对中国传统学术资源的深入研究和巧妙运用,更离不开胡适老师的悉心指导、因势利导,胡适无疑是顾颉刚生命中的贵人。

一

1917年9月,是胡适弟子们难以忘怀的日子。留美博士胡适接受蔡元培先生的聘请,登上北大的讲台,用他在哥伦比亚大学的博士论文做教材,讲解中国哲学史。他并不像其他老师那样从三皇五帝说起,而是从周宣王开讲中国哲学史,硬生生把灿烂的五千年中华民族史拦截一半。这种方法令保守派黄侃等人骂声不绝,更令受到传统文化教育熏陶的学生们惊奇万分,很多同学觉得胡适有点胡说八道、胡言乱语,甚至有人想把他赶下讲台。然而,苏州书生顾颉刚却入迷了,称赞胡适“用实验主义的态度讲学问,处处出我意外,入我意中”,而且还动员国文系的傅斯年、外文系的罗家伦来听课,三个好朋友听出了味道,听出了与胡适的师生缘,他们都成为胡氏门下高足。学生们佩服老师,殊不知台上的老师心里发怵,认为傅斯年、顾颉刚、罗家伦不仅年轻而且成熟,“对传统学术又颇有研究”,促使他倍加用功起来。也许是受西方民主平等思想的影响,也许是出自天然的谦和个性,胡适在信里经常称顾颉刚为颉刚兄,这是做老师的客气,也是做老师的对学生的尊重。

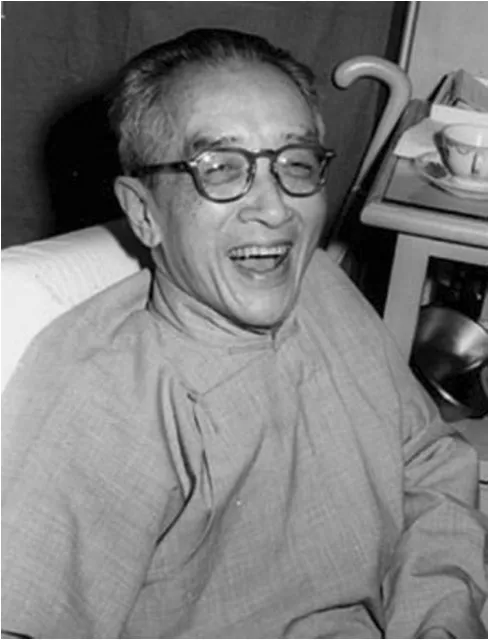

胡适

碰到胡适这样的老师,是顾颉刚的幸运。胡老师的博学多识、胡老师的才思敏捷,都让顾颉刚万分佩服,且成为他努力的“参照物”。顾颉刚在1921年给妻子殷履安的信中由衷羡慕胡师,说:“他思想既清楚,又很深锐;虽是出洋学生,而对于中国学问,比老师宿儒还有把握;很杂乱的一堆材料,却能给他找出纲领来。他又胆大,敢作敢为。”顾颉刚觉得胡适比他年长三岁,学问却做得这么好,越想越令他“惭愧”,越想也越坚定了他紧跟胡适步子的思想。当顾颉刚读完亚东图书馆新出版的《水浒传》上的胡适序言,深受启发,认为可以用研究故事的方法研究古史。而胡适看完顾颉刚的《清代著作考》,也给予很高的评价,但觉得美中不足,即此书没收入清代学者姚际恒的著作,因此建议顾颉刚点校姚际恒的《古今伪书考》。顾颉刚凭借扎实的古文功底,只花了两天时间就点校完《古今伪书考》,但他并不满足于单纯的点校,而是将此书所引古籍的版本、卷数及人物的生卒、籍贯都一一考证,这是践行胡适的“宁可疑而过,不可信而过”宗旨的尝试。校点《古今伪书考》,又催生了《辨伪丛刊》,丛刊的体例由胡适与顾颉刚共同商定,这是史学研究方面一本重要的刊物。

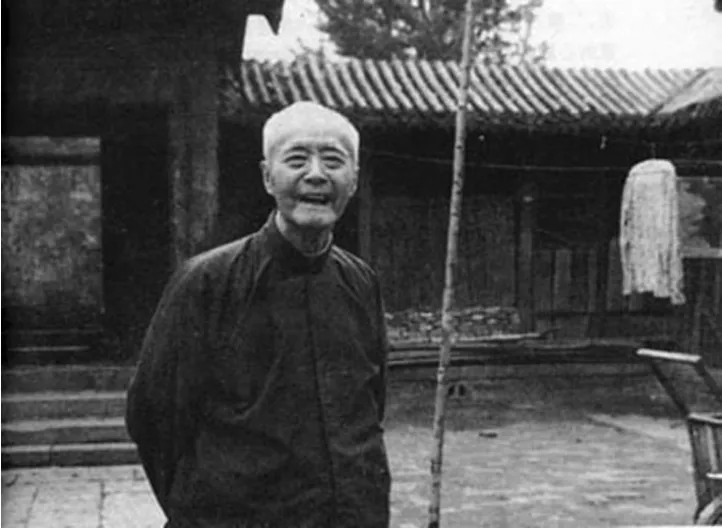

晚年顾颉刚

由辨伪到疑古,顾颉刚掀起了一场史学革命,引起了各方的关注,一跃成为新锐史学家,胡适的引导与提携起了至关重要的作用,顾颉刚也是打心眼里认同的。1928年,顾颉刚在给胡适的信中写道:“我自小就喜欢研究,但没有方法,也没有目标。自从遇见了先生,获得了方法,又确定了目标,为学之心更加强烈。”顾颉刚在胡适这样一位受西方学术思想与方法训练的启蒙老师指导下,加之他的勤勉与努力,完成了在史学研究领域有着划时代影响与意义的著作《古史辨》,顾颉刚在史学界的地位一下子得以提升。顾颉刚提出的“层累地造成的中国古史”观点,引发了史学界一次强烈的地震,以致展开了大辩论。赞成者说他“烛照千载之前,发前人之所未发”,反对者骂他“想入非非,任情臆造”。在这个紧要关头,胡适力挺爱徒,隆重推荐《古史辨》,称赞“这是中国史学界的一部革命的书,又是一部讨论史学方法的书。此书可以解放人的思想,可以指示做学问的途径,可以提倡那‘深澈猛烈的真实’的精神。治历史的,想整理国故的人,想真实地做学问的人,都应该读这部有趣味的书”。

如果说胡适对顾颉刚的学术生命注入新的活力与思想,那么顾颉刚对胡适的学术研究也提供不少帮助。顾家虽然败落,但毕竟是读书人家,家中藏书颇丰,经常慷慨借书给胡适,也尽心尽力为胡适査资料,找书买书。胡适的《红楼梦考证》开创了红学研究的新时代,奠定了他作为新红学开山祖师的地位,“大胆的假设,小心的求证”的思想在这本书中得以充分运用。这本书同样有顾颉刚、俞平伯两个人的热心参与,特别是顾颉刚花费不少时间为其补充史料,考证高鹗、曹寅等人历史。1920年4月2日,胡适请顾颉刚帮助校对《红楼梦考证》,并说“如有遗漏的材料,请你为我笺出”,还委托顾颉刚到图书馆查阅《南巡盛典》《船山诗草》,为其补充史料。胡适旁征博引得出了《红楼梦》是“一部隐去真事的自叙”的结论,解决了版本、作者及其家世的问题。顾颉刚在校对《红楼梦考证》时深受启发,折服胡适的研究方法,认为此法可以引用到历史研究上。此后半年,顾颉刚、俞平伯、胡适围绕《红楼梦》不断通信,“或相互应和,或彼此驳辩”,使胡适的《红楼梦考证》有了改定稿,并决定收录4月4日、4月12日顾颉刚关于高鹗身份、曹寅著作及曹家世系考证的通信,而俞平伯则在与胡适、顾颉刚通信讨论《红楼梦》的过程中产生了重要的学术著作《红楼梦辨》。师生热衷《红楼梦》研究,一反传统研究方法的新红学派就此横空出世。顾颉刚在为俞平伯的《红楼梦辨》作的序中说:“我对于《红楼梦》原来是不熟的,但处在适之先生和平伯的中间,就给他们逼上了这一条路。我一向希望的辩论学问的乐趣,到这时居然实现。我们三人的信件交错来往,各人见到了什么就互相传语,在几天内大家都知道了。适之先生常常有新的材料发见;但我和平伯都没找着历史上的材料,所以专在《红楼梦》的本文上用力,尤其注意的是高鹗的续书。”《胡适口述自传》中的一段话表达了他对学生们的感激之情:“我得到了我许多学生的帮助,这些学生后来在‘红学’研究上都颇有名气,其中之一便是后来成名的史学家顾颉刚,另一位便是俞平伯。平伯后来成为文学教授。这些学生——尤其是顾颉刚,他们帮助我找出曹雪芹的身世。”

综上所述,胡适与顾颉刚不仅是纯粹的师生关系,也是学术上的伙伴、志趣相投的朋友。这种亦师亦友的关系,对彼此的学术研究大有裨益,这种关系也更加牢不可破。他们在教与学中相互欣赏,在学术思想上相互呼应,在学问研究上相互帮助,师生情缘在岁月的流逝中积淀得越来越深厚。胡适以其学术思想、研究方法引导顾颉刚,而顾颉刚传承与发扬胡适的学术思想,这对师生相映成辉,引领史学界的变革,培养了一代代史学专家。

二

顾颉刚的家庭生活并不顺利。面对家庭亲情与两地分居、养家糊口与学问事业之间无法调和的矛盾,顾颉刚只希望早早远离大家庭、北上工作、独立生活。他深知经济的独立才能获得身心的解放,才能减少与大家庭的摩擦。幸运的是,他碰到了恩师胡适。

胡适是名副其实的大师,学问好,做人更好。他一生爱才惜才,在经济上帮助过不少人,如林语堂、顾颉刚、罗尔纲等人都受过他的恩惠。20世纪20年代初,林语堂赴美国留学之前曾与北大约定,毕业之后到北大任教。他到美国后,因公费津贴突然取消,便请胡适代向北大申请,预支一千美元以维持生活,之后又申请到一千美元。回国后,林语堂才知道这两千美元是胡适自抽腰包为他救急的,而胡适只字未提。1930年,家境贫寒的罗尔纲在中国公学毕业后就到胡适家做助手,负责整理胡适父亲胡铁花的遗稿,辅导胡适儿子的功课,罗尔纲受到胡适治学、为学、做人、做事的教导,《师门五年记》记述了他师门受教五年的往事。1920年8月,北大毕业生顾颉刚回到苏州老家,心里承受着经济压力,渴望摆脱家庭束缚,因此写信给罗家伦,请他出面找胡适介绍工作。胡适热心相助,为他找了份北大图书馆助教的差事,考虑顾颉刚的经济情况,胡适承诺每月资助他三十元。顾颉刚十分喜欢这份“求学与奉职,融合为一体”的工作,深为胡老师的雪中送炭所感动,但回信表示:“这三十元,借是必要的,送是不必要的。”9月到京赴职的顾颉刚因为租房、添置家具,花费了不少钱,而家中带出的钱仅余二十元,又向胡适借六十元。胡适为了提高顾颉刚的经济收入,曾安排他做薪水较高的讲师,但顾谢绝了老师的美意,一则担心做讲师虽然增加收入,但编书的时间少了;二则不会讲普通话,怕影响学生听课;三则五四后学生经常“攻讦”“戏侮”教员,而他生性受不得气;四则他不喜欢做教员,而天生喜爱编书。在那封信中,顾颉刚推荐好友俞平伯到北大做教员。

顾颉刚与胡适的书信中除了谈学问方面的事情,就是谈家庭琐事。特别是无保留地告诉胡适老师经济上的窘迫。一般这种情况是羞于向外人诉说的。但顾颉刚把胡适当成可以倾诉一切快乐与烦恼的师友。1926年5月16日,顾颉刚给胡适的信上罗列了“颉刚欠款”清单,一共欠700元,其中欠胡适220元。接着两个月内,前债未清,又先后向胡适借款270元。胡适深知学生的境况,安慰他“日用不足,可向亚东(即上海亚东图书馆)支取”。上海亚东图书馆与胡适的关系非同一般,胡适的作品多数由它出版。整整七年,顾颉刚向胡适借钱还钱,胡适从不放在心上,这不能不说是老师的大度。同样,顾颉刚受到胡适潜移默化的影响,在后来的岁月以同样的方式帮助贫寒的谭其骧、何定生。

三

俗话说一日为师终身为父,然而顾颉刚与胡适的师生情却因掺入政治色彩而逐渐褪色。胡适过世后,大陆的政治运动一浪高过一浪,胡适自然不用脱离与学生的关系,但弟子们却在一次次的高压政治下,都想方设法将他们的师生关系撇得干干净净,顾颉刚也不例外,这不能不说政治的可怕。

1948年,那篇著名的社论《丢掉幻想,准备斗争》中把胡适、傅斯年、钱穆三人列为“被帝国主义及其走狗的中国反动政府”控制的“极少数人”。这一定性,令20世纪50年代以来大陆接连出现了批胡高潮,俞平伯因为是胡适的学生、因为一部《红楼梦》第一个中枪。自由之思想、独立之精神,是历代知识分子心中向往之美事,但往往因政治环境的制约,做出违心之事。当全国各界一致声讨胡适的反动思想之时,曾经的故旧门生不得不参加一次次的集体“洗澡”,口诛笔伐,批判胡适检讨自己,罗尔纲、顾颉刚等人也忍痛与胡老师“一刀两断”。1952年1月5日,大洋彼岸,客居美国的胡适收到从香港朋友处寄来的有关大陆批判他的剪报,遂在当天的日记中写道:“颉刚说的是很老实的自白。”

顾颉刚在1924年3月31日的日记中说近来经常梦见祖母与王国维,做梦是极正常的事情。有意思的是,1970年顾颉刚对这篇日记做了补记:

看此段文字,知我那时引为学术上之导师的,是王国维,不是胡适,而数十年来,人多诋我为“胡适门徒”,则以《胡适文存》行销之广,决非《观堂集林》可比也。胡适利用我能为彼搜集资料,以此捧我,又给我生活费,使我甘心为他使用,与朱家骅之百般接近我,以金钱为饵,同为政治手段。此种手段,只能买我一时,决不能买我永久。

读完这段文字,不禁令人心寒,是非颠倒的年代让一个知识分子如此挖空心思表白自我、漂白自我,其内心承受着怎样的痛苦与压力啊。十年“文革”浩劫,演绎了无数荒唐故事。心有余悸的顾颉刚为了彻底与胡适划清界限,不惜在日记中补上这段文字,虽出自其胆怯的个性、自保的心理与当时的政治环境,但不能不说“极左”思潮令中国一代知识分子丧失自尊,成为惊弓之鸟。这是时代的悲剧,更是知识分子的悲哀。

其实从顾颉刚的日记、书信中看出,他对胡适相当尊重,这份尊重发自内心。1929年,顾颉刚在中山大学教书时的学生何定生写了《关于胡适之与顾颉刚》一书,有意抬高顾颉刚而贬低胡适,并在顾南归时,谎称顾已看过而请朴社出版。顾颉刚得知后一边批评何定生做事鲁莽,让他家人领回去,一边写信给胡适,解释事情原委,并按照朴社同人的意见将书名改为《治学的方法与材料的讨论》,以取得胡适的谅解。

历史是任人打扮的小姑娘。《师门五年记》曾以温暖的文字记录师生情,十年后罗尔纲也举起了反胡的大旗。一直将与胡适亦师亦友的感情铭于肺腑的顾颉刚也在批胡时说出违心话,但这并不能改变他们的师生关系。好在荒唐年代早已终结,我们也应以“辨伪”的眼光与宽容的心态看待顾颉刚在非常年代的违心话,毕竟从他们的书信、日记中,更多地感受到了他们的师生情义。