开放、指涉的文本世界

——互文性视角中的《游戏》文本解读

文◎魏 炜

互文性(intertextualité)作为近年来新兴的文本理论,一经问世便凭借其包容性被众多学科领域争相挪用,成果颇丰。在国内,对此虽仅有二十余年的研究历史,但研究者甚众,相继出现了大批的相关文论与著述,主要体现于翻译、介绍发轫于西方的互文性理论、用互文性理论来研究各种文学文本和文化现象,但在音乐学领域以互文性为视角或文本研究策略的相关研究则相对比较滞后,更未见以互文性理论为基石对钢琴文本进行深入比对分析的成果。①目前笔者所能查到的音乐类与互文性相关的研究成果主要有:黄汉华《音乐互文性问题之探讨》,《音乐研究》2007年第3期;司松林《解构的力量——二胡曲创作的互文性》,《中国音乐学》2008年第3期;宋祥瑞《西方音乐美学与中国音乐美学的互文本性历史研究——〈西方音乐美学史〉写作随想》,《交响》2008年第4期;魏昇《互文性·音乐创作·音乐意义——对互文性视域中的音乐创作并及意义相关问题的探讨》,《星海音乐学院学报》2011年第1期;魏昇《论音响的互文性》,上海音乐学院2012年硕士学位论文;刘经树《从文本批评迈向关联域化——后现代音乐学的一种趋势》,《星海音乐学院学报》2011年第1期;赵书峰《仪式音乐文本的互文性与符号学阐释》,《音乐研究》2013年第2期;赵书峰《瑶族“还家愿”仪式及其音乐的互文性研究——以湖南蓝山县汇源瑶族乡湘蓝村大团沅组“还家愿”仪式音乐为例》,《中国音乐》2010年第4 期;方伟《互文性·信息·音乐流动——对汪森、余煨天〈音乐传播学导论〉的几点认识》,《南京艺术学院学报》(音乐与表演)2012年等相关文论。视角主义认为:“存在着多种可供选择和互不等同的概念体系和假设体系,在各自体系里都能解释世界,因为不存在权威性的客观的选择方法。”②李玉平《互文性:文学理论研究的新视野》,商务印书馆2014年版,第177页。音乐学研究也存在着多种概念体系和假设体系,从各自的视角都能获得诸多洞见,笔者以为在音乐学领域引入互文性理论可以进行诸多的跨学科、跨文化研究。互文性所关注的是一个确定的文本与它所引用、改写、吸收、扩展或在总体上加以改造的其他文本之间的关系,与传统的“影响”和“考源”研究相较而言,互文性研究偏向于将众多的互文本置于一个同等的地位平行地展开,而非传统的主次关系,从而形成互文本之间不同意识、视野和声音的一种共存关系与相互作用。故而以互文性为视角切入,在文本的构成特点、生成方式、阐释策略等方面都将有别于以往的音乐文本研究,从而促使生成一种新的方式,并以此思考音乐学研究的一系列相关问题。

本文以“互文性”作为文本的研究论域与解读策略,试图通过对匈牙利作曲家吉尔吉·库塔克(György Kur tá g,1926— )③库塔克是继巴托克、利盖蒂之后最重要的匈牙利当代作曲家之一。他曾于1954、1956和1969年获得匈牙利政府授予的“埃凯尔奖”,从20世纪80年代开始获得国际声誉,共获得七个重要的国际大奖,其中包括1998年获得的西门子音乐奖。钢琴曲集《游戏》文本的互文性研究,探讨以互文性作为一种音乐文本研究与解读手段的可行性、价值及意义。在某种意义上,库塔克可谓是在音乐中运用“互文性艺术”的集大成者,其创作素以笔法严苛、精简而闻名,作品以浓缩的篇幅、强大的张力以及独特的瞬时性表达为特征。④Stanley Sadie(EDT)/John Tyrrell(EDT).The New Grove Dictionary of Music and Musicians,Oxford University Press,USA,2006,Kurtag词条。但其格言式的陈述不同于韦伯恩式的短小精干,简洁的表达却又与“简约主义”大相径庭,“碎片”化的微型文本之间互为联系、互相映照,既互相独立又互为整体,形成了独特的互文性特征。这其中,又以《游戏》(八册共三百余首)⑤《游戏》匈牙利原文为“J á té kok”,意为“游戏”,英文版乐谱翻译为“Plays and Games”(《玩耍与游戏》)。本文采用的是巴林特·安德拉斯·瓦尔加(Andr á s Varga,B á lint) 在《吉尔吉·库塔克:三次访谈和向利盖蒂致敬》(Gyorgy Kurtag:Three Interviews and Ligeti Homages,University of Rochester Press,November 15,2009)书中的译法“Games”(游戏)。该曲集目前已出版八册( First Series:VolumesⅠ-Ⅳ,1979;Second Series: Ⅴ -Ⅷ,1993,2003)。作为自传性质的作品,《游戏》的创作仍在继续。最为典型。在互文的基础上,库塔克以《游戏》为载体,以“微观”的音乐形态,对各种音乐文本、风格或技术进行了重释或解构。因此,在某种程度上《游戏》的创作可被看作库塔克“互文”文体的创作基地。《游戏》曲集被库塔克称作其本人的“音乐自传”,在作曲家陷入创作停滞期时,此作成为引领其走出创作困境的新起点。该曲集创作历时四十余年,以“警句”“碎片”为创作常态,以“微型样态”贯穿始终,充满了库塔克灵感的火花,在库塔克的全部作品中有着极其特殊的地位及意义。从最初以教学为目的⑥《游戏》的创作初衷为钢琴“教学曲集”,时常被认为是巴托克《小宇宙》的姐妹篇。实际上,二者有着质的不同,无论是创作理念、创作手法还是创作体例上,《游戏》都与《小宇宙》大相径庭。、到后来的音乐家私人日记,《游戏》曲集别出心裁的记谱法、传统与现代的高度融合、精练浓缩的语言,从另一个角度展示了当代钢琴音乐的创作特色。“游戏”作为库塔克创作的关键词,甚至形成了“游戏”现象:从20世纪70年代左右库塔克开始《游戏》曲集相关创作,至今已形成了以《游戏》为核心的、庞大的“游戏”作品群,作品之间有着千丝万缕的联系,也形成互为印证的网状结构。鉴于《游戏》在带有库塔克独特个人印记的“网状空间”所处的特殊地位,选择“互文性”作为文本解读的关键词,可以最大化地揭示不同文本之间存在的错综复杂的指涉关系,挖掘微观形态下《游戏》精神内核,对《游戏》的微观现象及开放性特征做深层揭示,从而对“如何合理运用互文性理论来分析与解读音乐文本”具有启示与借鉴意义。

一、以“互文性”为视角的必要性与价值探讨

1.“互文性理论促使人们以新的方式关注音乐艺术中的一系列重大问题,如音乐文本的构成和边界问题,音乐的意义生成问题,音乐文本与文化表意实践之间的关系问题”⑦黄汉华《音乐互文性问题之探讨》,《音乐研究》2007年第3期,第80页。。用“互文性”来描述《游戏》内部及与其相关作品的文本间涉问题,不仅显示出了与《游戏》相关的创作活动内部多元文化、多元话语相互交织的事实,同时也呈示出了《游戏》创作的深广性及其丰富而又复杂的文化底蕴和社会历史内涵。

2.惜音如金、独树一帜的“库氏”语言,无门无派、自成一体的音乐风格,难解深邃、多元阐释的作品内涵,沉默寡言、深居简出的性格特征,凡此种种在库塔克的作品中烙下了独特的光环。纵览库塔克全部作品及《游戏》创作的“网状”特点,从互文角度研究《游戏》的文本或者文本内部的互文性,分析不同文本之间互相交错、彼此依赖的若干表现形式,可以较为准确地描绘《游戏》内部“网状”的特质(小网)、及与全部作品之间关系的“开放”特质(大网)。此外,库塔克在创作中旁征博引,其作品具有典型的互文性征,并成为“库氏风格”的标志之一。对于这种话语特征,学术界各执一词:一种看法将库塔克的创作视为传统与现代高度融合的表率;另一种观点,认为库塔克在创作中与过去频繁发生联系,创作技法过时而显得不够现代。⑧William,Alan E.“Kurtag,Modernity,Modernisms”; Contemporary Music Review,0749-4467,2001;Vol.20,No.2-3,p.51.从互文的角度看,音乐并非完全是独创性的产物,从互文性角度研究可以厘清库塔克作品的价值问题。

3.库塔克的音乐以“迷一般的简洁与浓缩获得了难以置信的表达强度”著称。一些作品虽然篇幅较长,但织体简洁,由许多独立的小元素聚合成一个整体。这种特点在《游戏》文本中尤为突出,曲集中的作品时常只有寥寥数音、转瞬即逝,短不过数秒,最长也仅一两分钟;“碎片化”的微型文本之间存在着非常典型而特殊的“互文”现象,既表现为较显在的文本“引述”“参考”,又表现为较隐蔽的文本 “仿拟”“戏拟”,《游戏》中的“原型”(Prototype)和其他相关联的各种文本之间的互动,在特定的语境中产生了丰富的对话和沟通,绽放出新的生命力,实现了《游戏》文本的“形简而意繁”。以互文为视角,通过对自传体写就的《游戏》微型文本的研究,则库塔克内心世界的深层意蕴与形式秘密有了被阐释的可能性。

二、《游戏》的文本“互涉”

1.《游戏》的“底文”⑨ 按照法国后结构主义的文本理论,“互文性”是指任何一个单独的文本都是不自足的,它的意义在与其他文本交互参照、交互指涉的过程中产生。因此,任何文本都是一种互文,都是对其他文本的吸收与转化,这种被吸收与转化的文本称为“底文”(soustexte,即 “文下之文”)或“隐文”,本文所用“前文本”一词即为此意。

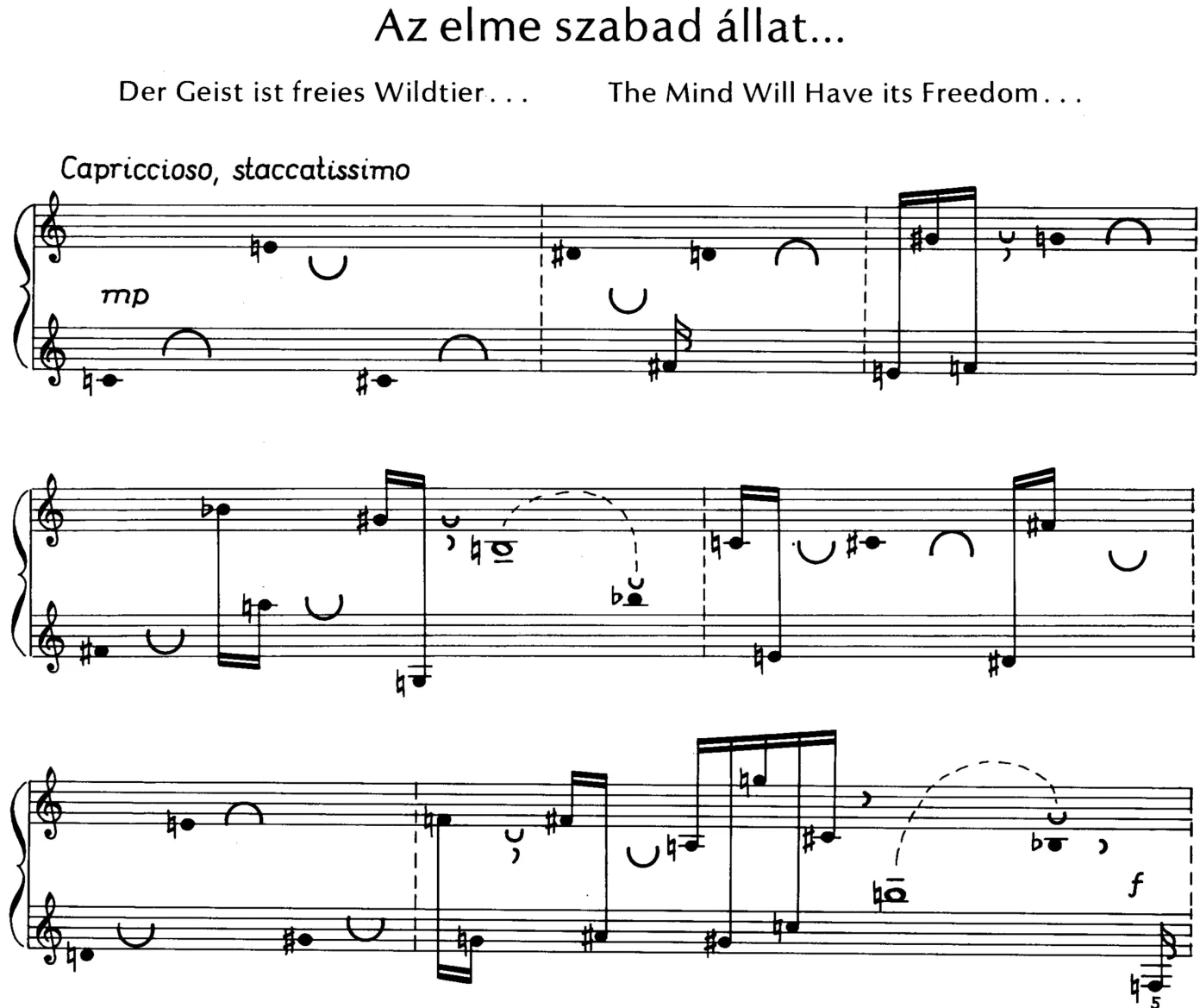

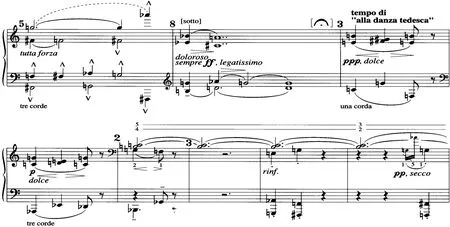

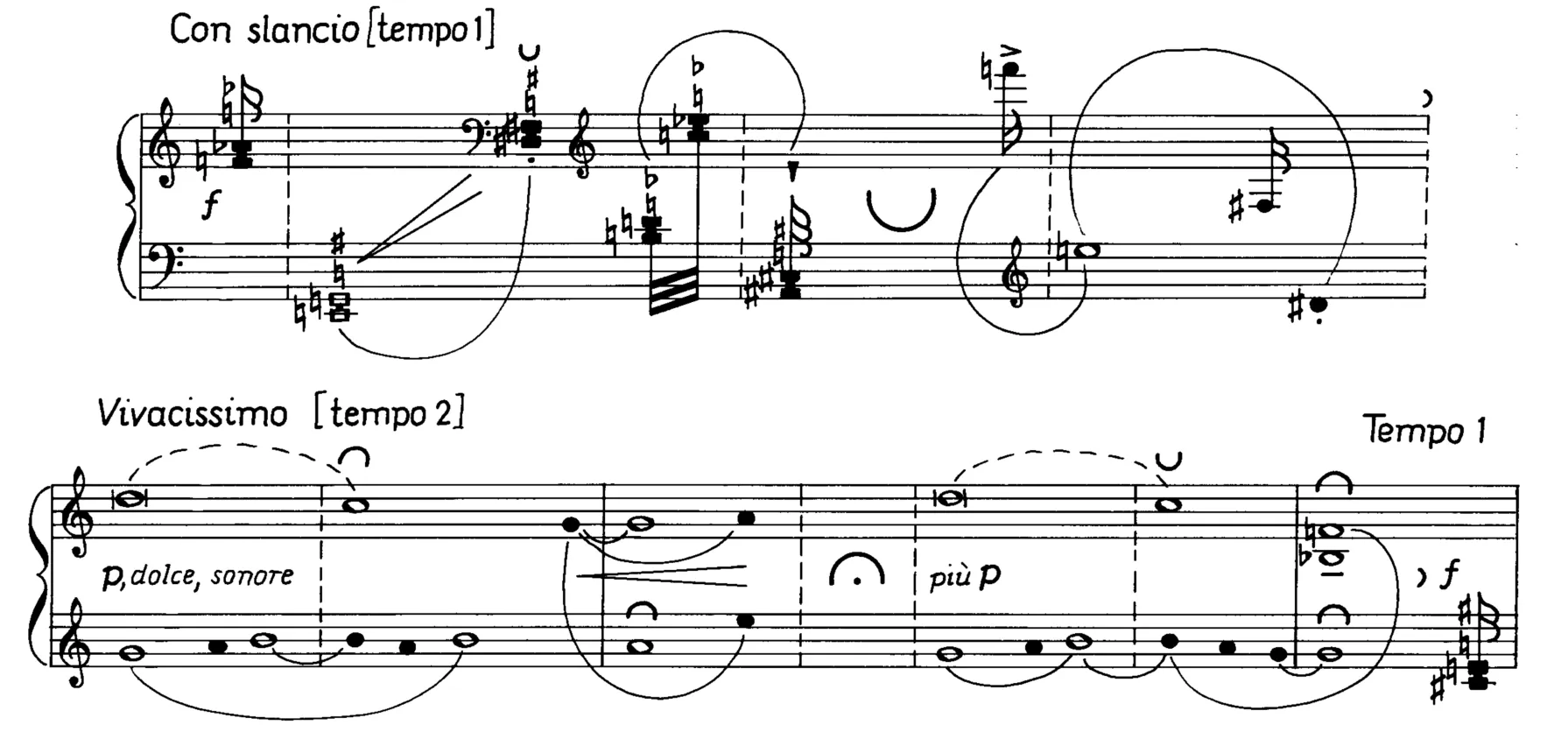

库塔克的《游戏》与各式各样的文本形态深层交织,勾连成《游戏》的“前文本”(底文)。与他的先辈巴托克一样,库塔克在素材的选择上有着其独到的见解,并具有将所选素材与个人风格高度融合的非凡能力,借鉴已有的文本为《游戏》的一大创作特征:或来自一段模糊的记忆;或表达某种敬意;或仿写于一种体裁……《游戏》所借鉴的前文本形成了一个“母语系群”,或“互文文本系群”。从广义上看,一部音乐作品、一幅画、困顿时期的信手涂鸦、心理学家的心理辅导、一首诗歌、童年的一段记忆,等等,均可成为《游戏》的底文。⑩本文主要讨论狭义的互文性理论范畴,即以“音乐文本”形态呈现的底文。库塔克的室内乐作品《彼得的格言》(The Sayings of P é ter Bornemisza for Voice and Piano,Op.7,1963—1968)可谓《游戏》的主要底文之一,两部作品相互交织,在音乐材料上形成典型的互文现象,如《理智也存在着自由》(The Mind Will Have its Freedom...,《游戏》Ⅲ,p.4)(见谱例1)来自于《彼得的格言》第二部分(见谱例2),从谱面上可看出二者有着以下的共性:1.文字文本的共性——二者的文字文本,来自16世纪匈牙利路得教派的传教士兼诗人彼得·波门米萨兹(Peter Bomemisaza)的忏悔布道词。⑪《彼得的格言》中的歌词“the mind will have its freedom,neither by chaining nor tethering,none can entrammels it”,《游戏》中的题目“the mind will have its freedom”,二者均出现“the mind will have its freedom”。2.速度、情绪上的相似之处——二者开头谱面上均有“随想的”(Capriccioso)的表情术语,营造了一种紧张、兴奋的音乐氛围。3.音程的共性—— 对大二度音程的偏爱。4.织体的共性——分给两只手演奏的织体。

谱例1 《理智也存在着自由》

谱例2 《彼得的格言》第二部分第二乐章的开头⑫谱例转引自Rachel Beckles Willson.“The Fruitful Tension between Inspiration and Design in György,Kurt á g's The Sayings of P é ter Bornemisza,op.7(1963—68)”,Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung,Nr.11,April 1998,p.37.

《彼得的格言》除了在音乐材料上具有《游戏》“底文”的意义,在结构上也具有隐性底文的意味:“花儿”(Flower)动机在《彼得的格言》中作为组织四个乐章的隐线,看似随意中却布满了精巧构筑的痕迹,在每个乐章中循环出现的“花儿”动机加强了乐章之间的联系性、整体性和统一性;而以“motto”(格言)的形态在《游戏》第一册就出现的“花儿”小曲,从出现节点所显现的黄金分割现象以及在整部《游戏》中出现的频率来看,⑬方科慧在《戏游:库塔克〈游戏〉》(上海音乐学院第三届当代音乐周《当代音乐研讨会文集》,2010)一文中,对“花儿”在《游戏》曲集中出现的黄金分割点做了较为详尽的分析。均具有在《彼得的格言》中类似的作用与意义,甚至可以认为是《游戏》的另一个名字,体现了二者在结构层面的一种隐性互文现象:《彼得的格言》可以理解为《游戏》结构层面的底文之一。

《游戏》文本庞大的“前文本群”具有多元性,既有主要的“底文”,又有非常丰富、不可或缺的、次要的“底文”。 《玛丽安娜·切特娃:是时候了——纪念玛特亚斯·特里兹亚》(Marina Tsvetaeva:It's Time——In Meoriam Matyas Triznya)(《游戏》Ⅵ,p.24)的前身为库塔克的合唱作品《六首悲歌》(Songs of Despair and Sorrow for Six Choruses to Poems,Op.18,1980—1994)的第六首《玛丽安娜·切特娃:是时候了》(Marina Tsvetaeva:It's Time),两个作品用了同样的标题,在《游戏》版的乐谱中,音符的下方用俄语附上了俄国诗人玛丽安娜·切特娃(Marina Tsvetaeva)的诗作;库塔克最早为扬琴而作的《碎片》(Splinters,Op.6c,for cimbalo)于1978年被改编为包含四首小曲的钢琴独奏版《碎片》(Splinters,Op.6d,for piano solo),其中的第一首随后又作为《前奏曲与合唱》(Prelude and Chorale)(《游戏》Ⅴ,p.14)的前半首《前奏曲》(Prelude)收录至《游戏》。在众多“底文”中,《游戏》与它们发生联系的方式亦纷繁复杂,或直接引用、或间接暗示、或模仿、或拼接,呈现出丰厚而又富于张力的文本世界。

2.《游戏》作为“底文”

《游戏》同时也为库塔克诸多作品的“前文本”,以灵感宝库与技术之源的方式显现,通过直接引用,扩大篇幅,或彻底地重新解释等手法,表征着显著的“互文”意味。如库塔克对谢万斯基⑭安德鲁·谢万斯基(Endre Szervanszky,1911—1977),匈牙利作曲家,将十二音技法引入匈牙利。的音乐语言进行提炼并融入《向谢万斯基致敬》(Hommage a Szervanszky,《游戏》Ⅲ,p.36)的创作。该作被库塔克本人称为“类似纲要”;而后这一作品又成为库塔克《为纪念安德鲁·谢万斯基而作的简短圣祷》(Officium Breve in Memoriam Andreae Szervanszky,Op.28)第三乐章的原型;四手联弹版本的《荷尔德林的练习曲》(Study to Holderlin,《游戏》Ⅳ,p.12)是《为皮林斯基诗歌而作的四首歌曲》(Four Songs Composed to Pilinszky Poems,Op.11)第三首的先现与预备,典型的音程关系特征、呈现的织体形态等诸多因素均表明了这两个作品之间的派生关系;《为巴林特的展览所做的序言》(Preface to a Balint Exhibition,《游戏》Ⅴ,p.16)是《简历》(Lebenslauf,Op.32,为两个巴赛特单簧管及两架钢琴而作的室内乐作品,完稿于1992年1月)的初稿与原型;《三首古老的铭文》(Three Old Inscriptions for Voice and Piano,Op.25,1986—1987) 的第二首《特兰西瓦尼亚的斯扎克里·曼戈》(Transylvanian Szekely Mangle),前奏与尾奏也与《为巴林特的展览所做的序言》惊人地相似,如二者均以“占主导地位的小二度、小九度、大七度,以及众多声部在狭窄音区紧密咬合的线性织体”为主要特征;《石碑》(Stele,Op.33)的第三乐章引用了《游戏》第六册的《纪念安德鲁·米哈利》(In Memoriam Andras Mihaly,p.50),整个乐章在结构、和声、织体、音乐形象等方面完全移植《纪念安德鲁·米哈利》。上述现象在《游戏》中不胜枚举,“《玩耍与游戏》是库塔克‘无意’中建造的一个实实在在的、巨大的宝库!里面装满了他灵感的火花、瞬间的乐思、技术的心得和音乐日记。在此后的几十年里,这个宝库引伸出了库塔克的许多作品,包括各种体裁的室内乐及大型的乐队作品”。⑮叶国辉《库塔克的音乐创作及其观念》,上海音乐学院2004年博士学位论文,第2页。

以《游戏》为核心的“互文性”作品群的文本建构,足以表明《游戏》是库塔克众多作品的写作蓝本,展现了一个生生不息的“互文性”文本场域。被作为“底文”的《游戏》小曲处在库塔克全部作品的意义场域中,在重新生成的过程中被赋予了新的意义。

三、《游戏》文本“互涉”的多向维度

1.《游戏》中的“历时性”互文维度

从历时性层面看,“一个文本总是与先前文本相关联,后来的文本是对先前文本的延伸、改造、升华和偏离,彰显其新的历史价值……历时维度中的互文性建构是指一个音响文本与先前的音响文本相关联,在纵向的音响历史文本中,音响文本的建构表现为对先前音响文本的拼凑、吸收、改造,使其既与先前音响文本保持某种音响关系,同时又在拼凑、吸收、改造中偏离先前音响文本从而彰显其新的音响文本价值”。⑯同注⑦,第80页。库塔克注重与传统的联系,具有把传统的诸多因素囊括在其作品之中的能力:格里高利圣咏注重单音的韵与内涵对《游戏》的微型文本有着巨大的影响;马肖、巴赫、贝多芬、舒曼等作曲家以或明或暗的方式在《游戏》中穿行闪现;欧洲早期音乐传统直至现代音乐文本的影子在《游戏》中随处可见,传统音乐宝库被简约地回顾,和《游戏》一道在听众的脑中交织。库塔克本人曾说过“我的母语是巴托克,巴托克的母语是贝多芬”,他在《游戏》的创作中可谓“将整个音乐史扛在了肩膀上”⑰DVD:The Matchstick Man/The Seventh Door-Two films on Gyorgy Kurtag and Peter Eotvos,June 20,2006,ASIN:B000FGGKK8。以“先锋”的眼光来审视,这种“与传统过多的联系”从表面上看起来似乎“不够现代”,但这恰恰是库塔克创作的独特之处。事实表明,库塔克音乐个性的塑造正是在对“他者”的创造性接受之中、在传统话语与现代话语的碰撞之中实现的,显示出库塔克在传承中构建“新音乐”的艺术宗旨和策略。在《游戏》中库塔克表现出借鉴吸收“前语言”与“前作曲元素”的强烈倾向,其中以对“古老的音乐”的关注现象尤为突出。音乐史上早在19世纪早期就有过这种倾向:不仅要关注当下,还要研究遥远的过去的音乐。舒曼对此也曾有过相关的论述:“长久以来,我和克拉拉一起时时关注古老的音乐(指巴赫时代之前的音乐):古老的意大利、荷兰、甚至德国音乐,我们都知之甚少。对一个艺术家来说,对属于其门类的整个艺术历史的了解是极其必要的”⑱Schumann Quoted in Thomas Brown,The Aesthetics of Robert Schumann,New York:Philosophical Li-brary 1968,p.77.转引自 :Sallis,Friedemann.“The Genealogy of György Kur tá g's“Hommage à R.Sch”,Op.15d”,Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae,T.43,Fasc.3/4(2002)p.321.;“我并不致力于古代艺术的研究,反之,我认为旧式的研究(如某些陈旧传统、陈腐观念)对当下的艺术并无多大的影响。但是正如您所知道的那样,我同时却又极其强调向前人学习。最伟大的画家把他们的学生送往赫库兰尼姆(因维苏威火山大喷发而埋没的古城),并非让他们临摹每个裸体躯干雕像,而是让他们在古城这样古老的环境中进行观察,享受、临摹其艺术作品,从尊严、高贵、苦难中获取力量。音乐的学习也同样,并非把握每个细节,关键在于看法与态度,要学会从今天的艺术手段与现象中追溯其本源,去探索这些艺术手段于今如何得以巧妙地运用”⑲Sallis,Friedemann.“The Genealogy of György Kurtág's“Hommage à R.Sch”,Op.15d”,Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae,T.43,Fasc.3/4(2002)p.320.在库塔克的《向舒曼致敬》(Hommage à R.Sch,op.15d)中,总标题表明了该曲是他题献给舒曼的作品,但最后一个乐章又以马肖的音乐为蓝本,库塔克借舒曼之言道出了自己的美学观与创作观。。从20世纪70年代起库塔克就表现出了对14世纪早期音乐的极大兴趣,在《游戏》出现的以“垂怜经”(Kyrie)为蓝本的四手联弹改编曲中,等节奏技巧(Isorhythm)、分解旋律(Hocket)古老手法的运用比比皆是。此外,在《游戏》体裁的选择与表演形式上也体现了与传统割舍不断的联系:《游戏》中的许多体裁来自欧洲音乐传统,如萨拉班德、圆舞曲,展示了与过往艺术的密切联系;而且,虽然库塔克早期对西方先锋派的技法探索在60年代中期被接受和理解,但在其作品中展示更多的却是对传统之根的回归。库塔克的“演奏”可以理解为重新体验某些传统的渴望,尤其是当他与妻子的演奏以“充满私密氛围”的四手联弹形式置于公众面前时,这种形式意味着对欧洲传统音乐实践的回归——家乐或沙龙。⑳Beckles Willson,Rachel.Ligeti,Kurtag,and Hungarian Music During the Cold War,Cambridge University Press,2012,p.152.

2.《游戏》中的“共时性”互文维度

从共时性层面看,“一个文本总是对同时代的其他文本的拼凑 、吸收 、改编。 因此,文本的建构从一开始就处于历史形成的其他文本的制约之下”。㉑同注⑦,第80页。库塔克的创作不可避免地受到同时代作曲家的影响,在《游戏》中库塔克将巴托克、韦伯恩、梅西安、斯特拉文斯基等作曲家的音乐语言以各种互文手法渗入自身的音乐语言体系。对于“借鉴”,库塔克是这样认为的:“我总是被各式各样的参考(reference)以材料的方式围绕着,以此为基础我写下了许多的‘题献’(Hommage),一个参考可以帮助我开始。在《什么是圣言》(What Is the Word)中引用巴托克小提琴协奏曲中的两小节给我带来了某种类似于神圣的(灵感)火花似的东西。”㉒András Varga,Bálint.Gyorgy Kurtag:Three Interviews and Ligeti Homages,University of Rochester Press,(November 15,2009),p.72.库塔克表达了自身对外来“因素”开放的接受状态与态度,并直言不讳以“我在体内感知”的方式实现对别的作曲家的借鉴。㉓András Varga,Bálint.Gyorgy Kurtag:Three Interviews and Ligeti Homages,University of Rochester Press,(November 15,2009),p.28.

此外,库塔克本人不同时期的创作“因子”也互相渗透循环,形成了具有“库氏”特点的“内互文性”独特互文观照,这种特殊的互文性也属于“共时性”互文维度。“内互文指同一文本内部各种要素的关系”㉔雷莹《〈桃之夭夭〉内互文性分析》,《新闻界》2008年第5期,第63页。,库塔克认为其一生的创作是一个整体,《游戏》文本的“内互文性”可以理解为“《游戏》内部各要素、或《游戏》与库塔克其他作品之间的互文性,旨在体现其全部作品内部各种要素的关系”。具体表现为:《游戏》曲集内部相同或类似乐思相互交错的现象、或《游戏》曲集与库塔克《游戏》以外作品之间形成的互文关系域。内互文性有时以整首改编或整个乐章移植,从而实现二者之间互文关照的形式出现,更多以特定音程构筑的“情态”(gesture)与“碎片”(fragments)的方式显现。在库塔克看来,“每个音程都有其独特的性格”,不同的音程关系在库塔克的音乐中呈现出不同的“情态”指征,如在《彼得的格言》中出现的大七度音程以其独有的张力被库塔克描绘为“魔鬼的名片”(Devil's Visiting Card);《游戏》第二册的《魔鬼的跳跃》(Devil's Jump)也以大七度为主导音程,但在音区上以超过一个八度的大跳形态出现;二者同时以大七度音程作为具有特定的“魔鬼”指向含义的“因子”,不仅在曲目名上表现二者之间的关联性,在音程构建上也体现显在的“内互文性”。诸如此类有特定指向含义的“音乐情态”在库塔克的许多作品中均可见到,并具有着循环动机(recurring motives)的意义,“不但题材上的基本元素、主导音调、旋律或动机,都是作品中循环出现的元素,这些再阐释的乐思在逐步变化的语境中找到了表达的新的可能性”㉕Zoltán Farkas,“ The Path of a Hölderlin Topos:Wandering Ideas in Kurtág's Compositions”,Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae,T.43,Fasc.3/4(2002),p.289.。例如,贯穿于库塔克创作生涯并在《游戏》中易于寻见的“花儿”(flower)动机、“纯洁”(pure)动机、“罪恶”(sin)动机,这些动机不仅仅只是简单出现,而是在由这些动机组成的开放网络中获得更深层的意义,它们的循环出现创造了一个自足的网络。这种特殊的“互文性”关系的建立,是库塔克刻意追求的结果:“当创作出一段满意的音乐时,我将这个片段视为上天的恩赐与馈赠,并视作固有的音乐素材(music objects)融入原有的音乐语言体系,在自己的所有作品中自由地贯穿使用。”㉖Grmela,Sylvia.Exploiting material to the Maximum:Pitch structure And Recall in Kurtag's Instrumental Music,ProQuest Dissertations and Theses;2004;p.138.

狭义上,过去的音乐文本、同时代其他作曲家的音乐文本、作曲家自身的音乐文本,三者在《游戏》中形成“历时”与“共时”的互文关系;广义上,《游戏》的“微型”音乐文本还与其他的文学、艺术门类发生互文,形成一种传统与现代、音乐与文学、音乐与美术等艺术空间的交叉与平行(此类互文现象超出本文论述范畴,在此不赘述)。

四、《游戏》文本多样的互文策略

1.引述暗示(CitationAllusion)

“‘引用’或‘准确参考’可谓是最显在的一种‘互文’。它以其明晰、实在性而具有不容怀疑的特质,往往标明了两个或多个文本间的互生关系,体现了插入引用后的双重表述”。㉗佘珂《互文、反讽与后现代》,复旦大学2012年硕士学位论文,第10页。“引用”又称“引述”,除了逐音逐句的直接引用之外,互文性意义的引用大多经过一定的变形或转换,被引用的文本存在被意译的现象,故而称之为“引述”更为准确。在《游戏》中引述的材料主要有以下三类,这三种素材来源时常在一个更为宽广的音乐语境中混合运用:

a.借自他人:如借自韦伯恩、巴托克等人作品的动机、片段和手法等。

b.信手拈来的“现成品”(Objet trouv é)㉘Objet trouv é,“现成品”或“被发现的艺术”,来源于达达主义中的“现成品展示行为”。例如,法国艺术家杜尚将现成品“小便池”以“泉”为名进行的展示行为。:如刮奏、大三度、纯五度、中央C、自然音阶等音乐素材中随手可得的“现成品”,此类材料为库塔克创作素材的一大来源。

c.借自作曲家本人,构成《游戏》中的内互文现象:如前文提及的在《游戏》中循环出现的小曲《我们是花儿》(Vir á g az Ember),最早出现于《彼得的格言》(Op.7),而后以警句的形式出现在《游戏》曲集的开头,并以发散的状态贯穿整部曲集,出现了几十首与“花儿”相关的小曲。作为库塔克对人类生命的脆弱思考,仅有七个音的“音乐格言”反映了库塔克浓缩的美学观,具有着特殊的象征意义。

这些被引述的素材在互文语境中具有以下特点:重复性——引述文本对被引述文本由于在某种程度上的复制从而具有重复性。片段性——对被引述文本通常以片断方式引述。非自足性——引述文本具有不自足的特点,在诠释时必须联系被引述文本。异质性——“外来”的被引述文本在引述文本中存在着碰撞与冲突,从而使被引述文本在新语境中具有异质性。㉙李玉平指出,引述具有(互文性的)重复性、片段性、非自足性与异质性等四个特点,见李玉平《互文性:文学理论研究的新视野》,商务印书馆2014年版,第48页。

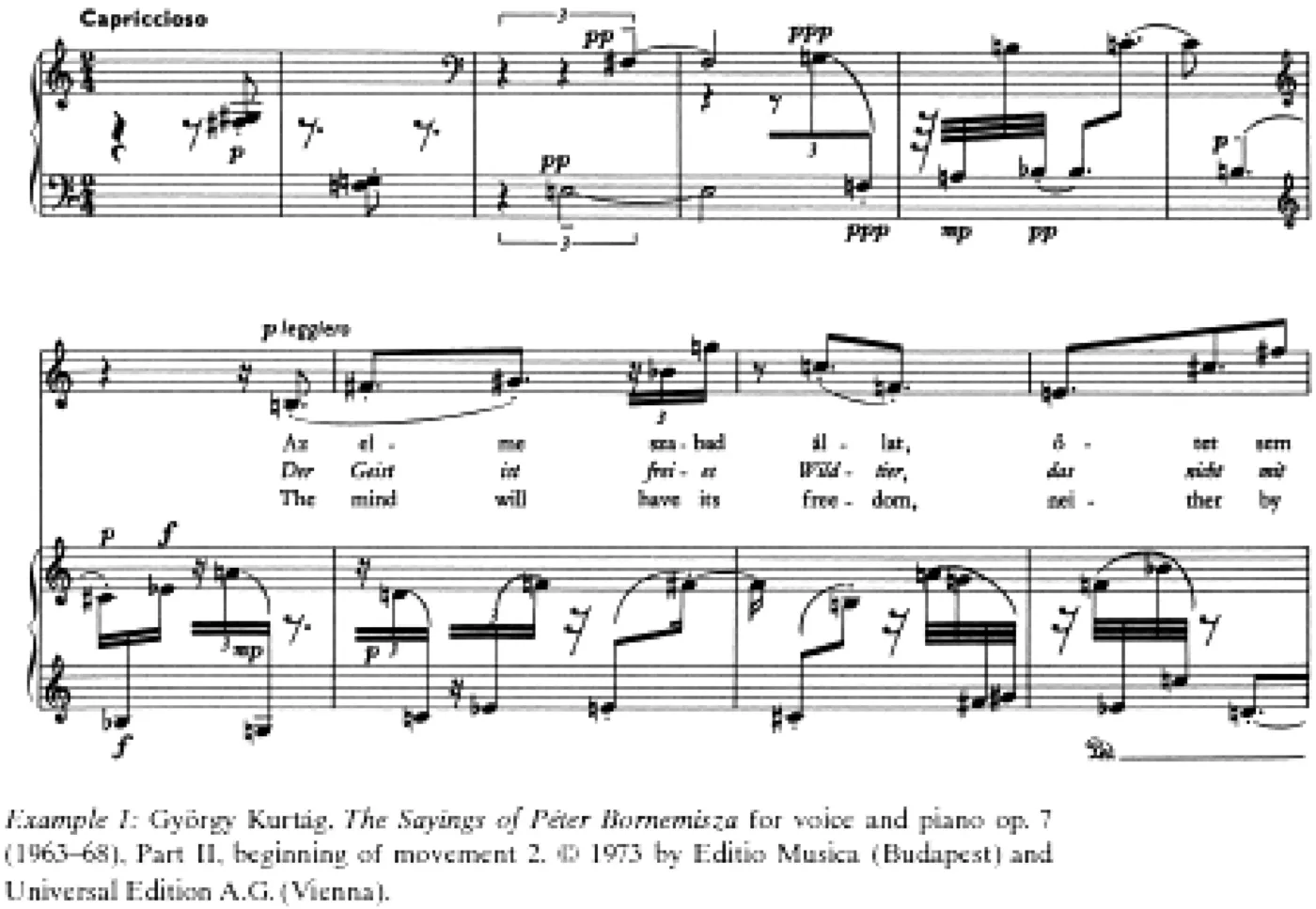

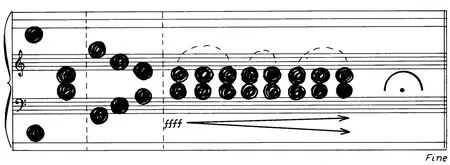

“暗示”属于一种“标志隐晦和缺席”的引述,与“逐字逐句的、直白的借用”的“引用”相比,“暗示”则是“非逐字逐句的、非直白的借用”,㉚〔法〕蒂费纳·萨莫瓦约著,邵炜译《互文性研究》,天津人民出版社2003年版,第38页。故而“暗示”对接受者而言是一种巨大的考验。在《游戏》文本中更多的是经过作曲家消化吸收、改写变形后以“暗示”方式存在的互文性,原文本的片段经过库塔克的“过滤”进入《游戏》后大多发生了变异。比起其他互文手法,“暗示”对受众提出了更高的要求,“暗示”并非一目了然,作曲家、演绎者、听众之间需要某种默契方可看出暗示所在,《游戏》文本的多重暗示现象要求接受者辨识文本中具备暗示功能的引述源自何处,从而充分领会文本的意义。《游戏》中的暗示手法时常是一种极为隐晦的暗示,如《为巴林特的展览所做的序言》(Preface to a B á lint Exhibition,《游戏》Ⅴ,p.16)从第二十小节开始谱子上的标注 “如舞曲般地”(tempo di alla danza tedesca)意指贝多芬的《降B大调弦乐四重奏》(Op.130)第四乐章,片段式地隐现以德国舞曲开始的主题。(见谱例3)

谱例3 《为巴林特的展览所做的序言》

再如《钟——向斯特拉文斯基致敬》(Bells-Hommage a Stravinsky,《游戏》Ⅳ),一系列的和弦暗示着斯特拉文斯基的芭蕾舞剧《婚礼》(Les Noces);《向斯卡拉蒂致敬》(Hommage a Domenico Scarlatti,《游戏》Ⅲ)(见谱例4),意大利钢琴演奏家马里诺·弗门蒂(Marino Formenti)曾浏览了斯卡拉蒂五六百首的奏鸣曲,并未找到库塔克《向斯卡拉蒂致敬》确凿引用的前文本㉛CD 前言,Kurtag's Ghosts,Performer:Marino Formenti,June 9,2009 Label:Kairos,ASIN :B001S86C82.,但“互文性的引述从来就不是单纯的或直接的,而总是按某种方式加以改造、扭曲、错位、浓缩或编辑,以适合讲话主体的价值系统”,㉜同注②,第64页。熟悉斯卡拉蒂奏鸣曲风格的演奏者便能从该曲中看到某种暗示:全曲虽无对斯卡拉蒂键盘作品的直接模仿、引用,但库塔克通过独特的技术语言,指向的是斯卡拉蒂在当时古钢琴有限的技术表现力下辉煌、多样的演奏技法以及清新明快的旋律特征。

此外,《游戏》中还牵涉形形色色的文本,或隐晦、或直白的引用形成了文本间多层次的联系,反映了《游戏》中的“自我复制”以及“对外来因素的吸收”现象。通过“引用”手法嫁接过来的文本在新的环境中生了根,并与新文本形成有机的联系,表征着新文本与原型之间的互动关系。

谱例4 《向斯卡拉蒂致敬》

2.合并 拼贴(In té grationCollage)

“‘粘贴’是一种颇为特殊的‘互文’形式,拼接上去的文本片段性和特异性非常突出。”㉝同注㉗,第10页。“粘贴”,或译为“拼贴”(在音乐学领域多采用“拼贴”的译法),作为一种具有“后现代”特质的手法,在20世纪频频以对传统作曲法的解构、颠覆的面貌出现。库塔克的“拼贴”更多的以《游戏》作为前文本的方式出现,如1993年创作的《回顾》(R ü ckblick)由《游戏》中撷取的小曲与库塔克的某些作品片段拼接而成,所选作品最早可追溯至1960年的《八首钢琴曲》(Eight Piano Pieces,Op.3),数十个或新或旧的曲子组成一个总长约六十分钟的作品。作为对三十多年创作生涯的回顾,库塔克将这些创作于不同时期的作品平行并置在一起,构筑了一个立体的空间叙述结构,在新的语境中,这些风格迥异的小曲奇妙地进入同一个时空,《游戏》的微型文本得到了“延伸”,获得了新的意义。

另一种常见也更为典型的拼接方式体现在《游戏》的阐释过程。库塔克本人在演奏《游戏》时,常将其中的小曲与改编自巴赫的作品重新组合,连缀演奏,形成一个开放的整体,“库塔克”与“巴赫”在新的语境中被阐释。“谐和与不谐和”“传统与现代”的碰撞,二者之间跨时空的互动关系,赋予了这些文本全然不同的含义。“按照某种主题,将《游戏》小曲与不同时代、不同风格的钢琴作品重新排列组合、拼接而成一个整体进行演绎”的开放性阐释,也成了《游戏》最经典的演绎方式。通过选择和被选择,通过不同风格甚至是“碰撞”的曲子间的“互文”,外型上“碎片化”的《游戏》小曲获得了整体感,这也是库塔克在屡次受挫之后找到的构筑大型作品的独特方式。

3.戏拟(Parodie)

“作为互文性重要手法之一的‘戏拟’带有明显的后现代主义色彩,讥讽的语调和游戏的态度旨在颠覆和消解原文本的意义。戏拟的目的既可以是出于玩味和逆反目的,也可以是某种欣赏。当然,就戏拟自身发展历史而言,高雅的体裁以及对它们的滑稽客串几乎是同步出现的……所以,戏拟的基本特点是独立与依赖的混合,杂糅着游戏与讥讽,其目的很少是严肃的”。㉞管海莹《别雷与果戈理的“对话”:论别雷小说艺术中的戏拟风格》,《俄罗斯文艺》2012年第2期,第106—107页。然而,库塔克在《游戏》中运用的“戏拟”手法不完全是游戏嘲讽,作品表达了对经典作家、经典作品、经典风格的矛盾态度;或者更确切地说,库塔克的“戏拟”是出于一种严肃的思考,这种手法被广泛应用在《游戏》的大量的题献作品中,库塔克作为“题献者”被置于音乐的中心,而所有的“被题献者”则以库塔克为中心成发散状态。库塔克通过对被题献对象的风格、代表作品等的戏拟,题献对象的“原型文本”被引入新的上下文中,并以戏仿式的模拟改变了它们的意义。如《游戏》第一册的《向柴科夫斯基致敬》(Hommage à Tchaikovsky),库塔克以对柴科夫斯基《降b小调钢琴协奏曲》中的和声、织体、结构等音乐要素的理性认知为基础开展了自己的“戏拟”创作。(见谱例5)

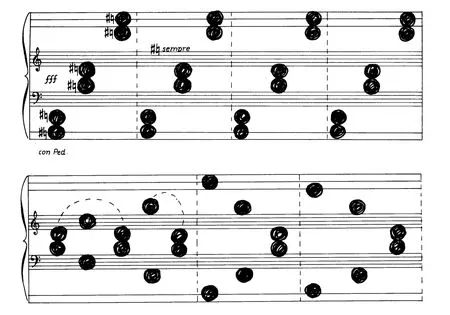

谱例5 《向柴科夫斯基致敬》

该作虽无传统的调号与拍号,但却与柴科夫斯基的原作有着相同的引子形态(所不同的是库塔克用拳头敲击而出的音块来代替原作的和弦);同样的“D.C al Fine” 记号 ;同样也为“A B A ”的三段体结构,“A部分”为引子部分的戏拟,“B部分”为辉煌的华彩乐段的戏拟。库塔克半自由的节奏记号表明:这首作品的所有音符以一种大致的时值与音高演奏,拳头或手掌的演奏方式奏出了半音音簇的音效,但对音区做了较为严格的界定。有意思的是,虽没有任何传统意义上的可供分析的如音高、节奏、和声等各种标准参数,该曲却运用了传统“卡农”手法的基本模式。降D和弦被模糊处理为拳头演奏的音簇(Fist Thumping),原本严格的“圆舞曲节奏”进一步松散化,仅以暗示的方式存在。原作的一系列主要参数被“忽略”后,新的“参数”被置于作品的最核心,这个“参数”,即精神维度“姿态”(Physical)与“情态”(Gestural)维度的戏拟:传统的音高、时值的体验之旅转化为音乐情态的体验之旅。该曲通过戏拟的手段,通过显在的标题题献,通过乐谱、音响的双重互文,一分钟的“游戏小曲”拥有了原作鸿篇巨制的“大气”。库塔克借用传统、引用传统,却又将传统的技术手段一概模糊、消解,在解构旧文化形象的同时建构出新的文化形象。就与贝多芬、韦伯恩、 柴科夫斯基等题献对象的作品关系而言,库塔克的艺术世界并非这些作品的简单复制。反之,库塔克的“戏拟”消解了昔日的艺术形象,在文本重组中产生了新的音乐形象。

4.仿作(Pastich)

“仿作”作为一种重要的互文手段,显示了一种强烈的文本互生关系。“库塔克并非困于象牙塔的音乐家,他广泛吸收各种元素:自然现象,颜色,形状,各种声音,文学,建筑,各个时期不同风格的音乐,并以此回应世人,回应各种表达,回应一个微笑(看到一张约翰·凯奇微笑的照片从而结束一个低潮期),回应一个声调——回应生活。这些都在他的音乐里传达”。㉟András Varga,Bálint.György Kurtág :Three Interviews and Ligeti Homages,University of Rochester Press,November 15,2009.(笔者的译文在方小猫《库塔克与瞿小松 一个音足矣》(《音乐爱好者》2012年第4期,第38页)的基础上略有改动)。毕加索曾说过:“好的艺术家复制,伟大的艺术家偷。”㊱András Varga,Bálint.György Kurtág :Three Interviews and Ligeti Homages,University of Rochester Press,(November 15,2009),p.153.作为一个博文广识的作曲家,在《游戏》中不难窥见“偷”的痕迹。在《游戏》的题献系列中,库塔克表现出了对题献对象特质的准确抓取与引用的非凡能力。这种仿作有时是题材、叙述上的模仿,有时是风格、某种特殊技法的模仿。如《向巴托克致敬》(Hommage à Bartok,《游戏》Ⅰ)及《双音》㊲该曲副标题为“巴托克《小宇宙》第66、134、135的补充”(Addition to pieces Nos 66 and its appendix,and to 134-135 from Bar tó k's Mikrokosmos)。(Double Notes,《游戏》Ⅲ)中,他模仿的是巴托克最核心的特征“轴心理论”“黄金分割律”以及巴托克的固定音型。从《向巴托克致敬》的谱面可以看出,全曲以中央C为轴心,乐谱第五小节的逗号正是全曲的黄金分割点(见谱例6),在《纪念艾尔诺·伦德瓦伊》(Lendvai Ern ó in Memoriam,《游戏》Ⅵ)与《对艾尔诺·伦德瓦伊更多的话语》(One More Word to Ern ó Lendvai,《游戏》Ⅵ)中,库塔克又对这种作曲技法的仿写进行了延伸与呼应,实现了多层互文意韵。㊳〔匈〕艾尔诺·伦德瓦伊( Ern ó Lendvai),巴托克作品中“黄金分割律”与“轴心体系”现象的提出者。

谱例6 《向巴托克致敬》

再如《向巴赫致敬》,表征着显著的“库塔克式”巴赫(见谱例7)。(1)虽无拍号与小节线,依然节奏鲜明,有着强烈的节奏感。(2)库塔克音乐语言中常见的乐句形态为“碎片化的短句”,该曲中的第二、三行却一反常态地构筑了一气呵成的下行乐句情态。(3)从种种音乐形态上“戏拟”巴赫的《平均律》第一册的《降B大调前奏曲与赋格》:对前奏曲典型分解和弦的模式戏拟(第一个音降B大调的确定,双手交叉进行的演奏);左手声部的半保持音记号;与《平均律》原作的三十二分音符相比虽放大一倍但依然稳定的时值;第一小节结尾的双手纯五度,但双手又分开大二度从而构成库塔克式的音效。

谱例7 《向巴赫致敬》

库塔克通过“仿作”这一古老的互文手法,将“他者的话”编入“自己的话”,使“他者的话”为自己的音乐叙事服务,并对“原型”与“仿作”在繁复微妙的互生关系中加以深入观照。

五、《游戏》文本的多元折射

1.互文视角下的“微型文本”相生相衍

就作品本身而言,《游戏》短至一个音的微型个体由于互文而产生某种特殊光彩、由此及彼地产生衍射效果,通过互文以小见大,每首作品在作为独立个体的同时却又互为映照,故而“互文”是《游戏》“简而不浅”的必要手段。单从作曲技术角度而言,库塔克《游戏》的文本形态与时下纷繁复杂的许多“现代作品”相比,可谓“简而又简”,甚至属于作品分析的“边缘”地带。但库塔克通过引用、暗示、戏拟等各种互文的手法,实现“碎片”之间的相生相衍,彰显《游戏》“简而不浅”的作品内涵。

2.互文视角下的“微型文本”深层意蕴

在“互文”语境下,每个文本都不是孤立的,而是与其他的文本相互联系,对于互文性的理解和诠释的程度决定了对文本的理解深度。在巴赛尔的“保罗·萨赫基金会”(the Paul Sacher Foundation,Basel)保留的原始材料揭示了库塔克创作材料来源的网状系统,㊴Sallis,Friedemann.“The Genealogy of György Kurtág's“Hommage à R.Sch”,Op.15d”,Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae,T.43,Fasc.3/4(2002),p.313.不单与别的作曲家或诗人相联系,与库塔克本人的作品也紧密联系,形成了互文的“多层性”。 这种“多层含义链”单从作品谱面上是无法理解的,正如《游戏》中“百科全书”般的种种题献,需要对题献者的风格有足够的了解才能领会其精妙之处。从研究者的角度而言,“互文”作为阐释《游戏》微观音乐文本的重要切入口,经由它清楚可见文本内部对传统的召唤以及与历史的相伴共生,实现文本研究和文化研究的结合与汇融。而正是通过不同文本之间盘根错节的互文关系,使《游戏》文本形式简洁却又意蕴深远成为可能。“记忆”作为《游戏》的关键词与重要线索,以“音乐日记体”写就的《游戏》伴随着对现今和以往的回忆,曲集中的诸多互文现象可以理解为过去记忆(音乐记忆,生活点滴)的闪现。库塔克摸索并表达这些“记忆碎片”,并通过一系列的复述、追忆和重写将它们记载在微型文本中,形成了《游戏》中纷繁复杂的互文现象。互文作为“读者对一部作品与其他作品之间的关系的领会”㊵同注㉚,第17页。,通过互文性,在“《游戏》泛文本”体系中探寻作品的“隐文效果”,描述一部作品自身内部关系及与其他作品所形成的关系中的变迁,研究独特的“库氏风格”如何深厚、长久地形成,进而揭示微观形式秘密与库塔克内心世界的深层意蕴。

3.互文视角下的微型文本“开放性”阐释

从演奏者角度而言,库塔克赋予了《游戏》以“开放”的状态进行演绎的可行性。正如前文所提,《游戏》的常见演绎方式为“将《游戏》碎片化的小曲与不同时代、不同风格的钢琴作品重新排列组合、拼接而成一个整体进行演绎”。在“化零为整”的过程中,每个演绎者同时身兼“作曲者”的身份,通过选择和被选择进行重新创作。在“开放”的状态下,二度创作获得了极大的自由,这种“开放性”的演绎形式可以理解为一种“隐性的复调”,不同风格的“碰撞”使这些小曲之间兼具了“互文”的意味。从乐曲内涵角度看,互文性视角中的《游戏》独立个体的作品所传递的信息不是“封闭不变”的,而是“开放生成”的。这些外形短小的小曲,其意义不仅在乐曲自身,而且在与其他作品发生共时性与历时性的关联中,乐曲的意义得到延伸、扩展和深化,使《游戏》在与不同文本勾连的过程中具有了历史性、社会性的内涵。

结 语

将互文性理论作为一种方法论引入具体钢琴音乐文本研究,属于一种实践性的运作与尝试。通过对《游戏》文本的互文性解读,用互文性理论来诠释《游戏》;同时从《游戏》文本出发,通过对文本的考察从原始材料中发掘《游戏》的互文性现象。具体的实践表明:以互文性作为一种音乐文本的研究与解读手段是切实可行的,以互文性为视角可以揭示不同文本间错综复杂的指涉关系,对《游戏》文本互文性现象的辨识与分析,打破了传统考源影响研究的单向型,将互相指涉的文本置于同等地位,激活与《游戏》所有的有关文本,无须顾及文本之间有无事实上的影响联系,彰显了互文性理论在分析具体文本时的包容度与灵活度。

与此同时,将发轫于文学领域的互文性理论移植音乐语境时,必须考虑其适用性问题:首先,互文性固然有其先进性,但容易陷入“一切皆互文”的泥沼。其次,文本的互相指涉造成无休止的意指过程,互文关系导致了文本意义的不确定性。“由于文本的意义是以互文本的意义为存在前提的,而互文本的意义又以这个互文本的互文本的意义为存在前提。因此,不但文本无实体化、无中心化,而且文本的意义也同样无实体化和无中心化。这样一来,文本和意义便掉进了虚无主义和相对主义的泥潭”㊶魏昇《论音响的互文性》,上海音乐学院2012年硕士学位论文,第18页。。故而在接受互文性理论时,要避免生搬硬套、全盘接受,而应将视角、方法、思路和结论区别开来,合理运用互文性理论。在音乐学界,已有相关论述证明音乐语境中存在着大量的互文现象与互文关系,㊷同注①。但在音乐范畴如何培养适宜互文性理论生长的土壤,使其在音乐语境中显示出同样的力量,需要有更多的音乐学同仁进行建设性的工作与有益尝试。