非特异性闭塞性脑动脉炎治疗过程中糖皮质激素与环磷酰胺联用探究

王怀成,谢 兵,凌加平,钱 迅,周 健

(江苏省高邮市人民医院神经内科,江苏 高邮 225600)

脑动脉炎属于脑血管类疾病范畴,精神失常、瘫痪等均为脑动脉炎患者的基本临床表现。此症致病因素多种多样,如脑组织梗死等。脑动脉炎的种类也比较多,非特异性闭塞性脑动脉炎即为其中之一。且低龄人群通常是其高发群体,比如青少年,甚至儿童[1]。糖皮质激素尽管是血管炎类疾病临床治疗的首选药物,但如果单纯采用这种药物,通常无法获得理想的临床疗效。实践表明,在治疗脑血管类疾病临床实践中如果联用环磷酰胺(一种免疫抑制剂)与糖皮质激素施治,通常能获得理想的疗效[2]。基于笔者近年来的临床实践,现将本科室联用糖皮质激素与环磷酰胺治疗非特异性闭塞性脑动脉炎患者的具体过程与结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

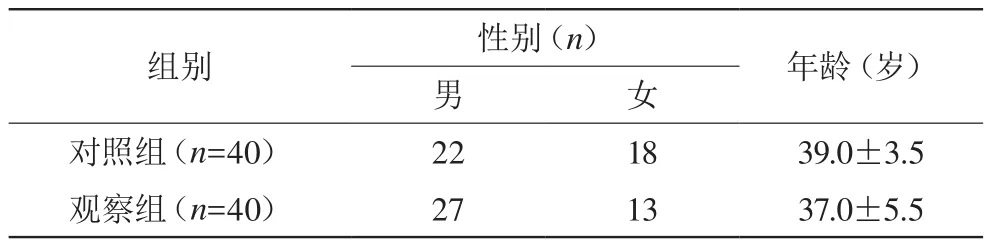

选取2017年6月~2018年5月入住江苏省高邮市人民医院神经科的非特异性闭塞性脑动脉炎性患者80例作为研究对象,纳入标准:1)非特异性闭塞性脑动脉炎已确诊,且糖皮质激素或环磷酰胺类药物介入无副作用;2)年龄:18~55岁;3)知情同意书已签署的自愿参与患者(或由家人同意参与本次测试实验)。排除标准:1)不适用糖皮质激素或环磷酰胺类药品过敏患者,或本测试开始前30天内有糖皮质激素或环磷酰胺类用药史;2)肾功能、肝功能不全;3)有其它血管类疾病相伴。将其随机均分为观察组与对照组。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者一般资料

1.2 方法

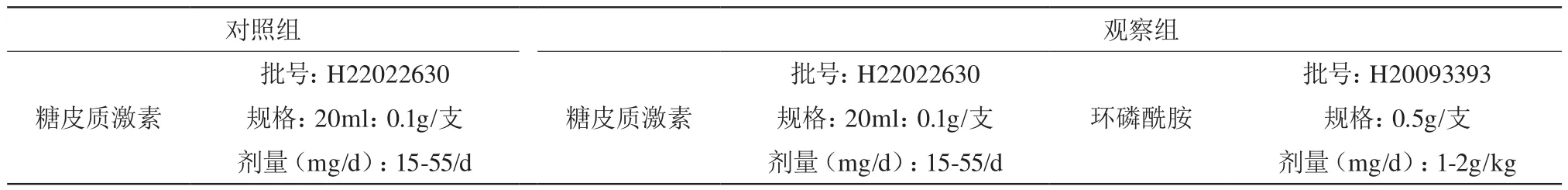

循环改善、神经营养治疗及血小板聚集预防在对照组与观察组样本病例中同步实施。治疗过程中用药基本情况,见表2。基于表2用药剂量与用药时间,在患者病情不断缓解条件下将日均给药量逐步降低,最终给药量保持在10 mg/d,同时。对照组与观察组一律不间断给药90 d。

表2 两组用药基本情况

1.3 疗效评价

对照组与观察组样本病例疗效、用药后副作用、治疗后复发比例为分析指标。

1.4 疗效判定标准

1)无效:副作用明显,0.5a内复发,病例症状未好转;2)有效:少量副作用,1a内复发,病例症状有好转;3)痊愈:没有骨质疏松、肾溃疡等副作用,1.5a内未复发,病例症状显著好转。总有效率=痊愈率+有效率。

1.5 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件对数据进行处理,计数资料采用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

临床治疗结果证实,对照组疗效明显不及观察组,差异有统计学意义(P<0.05)。且对照组与观察组的副作用、1.5 a内复发比例均一般,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组疗效对比[n(%)]

3 讨 论

完全性卒中、进行性卒中及短暂性脑缺血反复发为此症的基本症状,此症通常突出呈现多样性、弥散性特征。患者脑血管造影结果表明,不规则闭塞、狭窄在非特异性闭塞性脑动脉炎患者脑动脉管腔中的存在具有一定的普遍性[3]。临床统计表明,排除法是当前临床中非特异性闭塞性脑动脉炎的基本诊断方法。诊断此症过程中一般需要对患者的临床表现进行观察,且应在和影像学检查结果、病理学改变相结合基础上做出病情判断,这主要是由于此症本身并无特异性特征可供参考。因此,早发现、早介入,采用环磷酰胺与糖皮质激素联用策略更有利于非特异性闭塞性脑动脉炎患者的病情控制及恢复。

作为双功能烷化剂的环磷酰胺,能对DNA的功能、RNA的功能产生影响,特别在细胞S期会对合成DNA、抗体的产生进行抑制,促进体液免疫过程中B细胞增殖,而此时的影响通常具有决定性功能。糖皮质激素的作用比较多,比如免疫抑制、血糖调节。这种源于肾上腺皮质的激素对淋巴细胞解体具有推动功能,可以诱导血管中的淋巴细移除,将血液循环过程中的淋巴细胞减少,由此实现细胞免疫抑制。相关报道表明,非特异性闭塞性脑动脉炎临床治疗中,如果单纯采用环磷酰胺或糖皮质激素,疗效通常不如二者联用。联用能将此症的诱导因素明显减少,对疾病变化形成抑制,不会产生太多的副作用,且能有效实现预后改善目标[4]。

本研究证实:采用环磷酰胺与糖皮质激素联用策略临床治疗非特异性闭塞性脑动脉炎的疗效优于单纯用药效果。