子宫囊性腺肌瘤1例分析

朱莹 张坤 韩劲松 李莉

临床资料

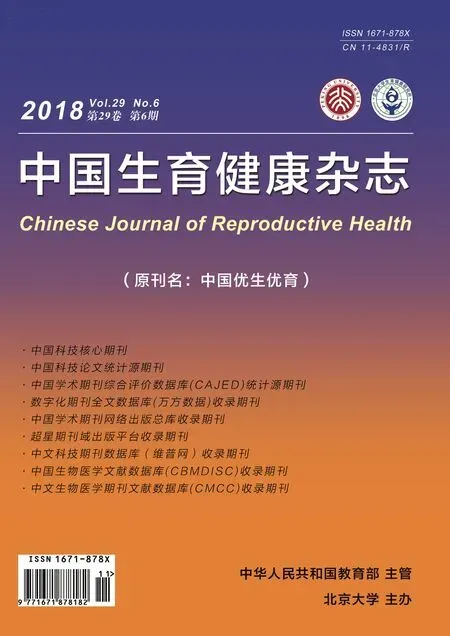

患者 女,37岁,已婚,主诉为“经量增多伴痛经加重”就诊。既往轻微痛经,VAS评分为2分,逐步加重,VAS评分8分。2年前因“子宫腺肌症?”于外院行“宫腔镜下子宫病损电切术”,术中见子宫左后壁可见一突起占位,超声下内突约30%,呈无回声液性暗区。切开左后壁肌瘤,可见大量巧克力样陈旧性液体流出,切除腺肌瘤囊腔囊壁,修整宫腔,术后病理结合临床符合子宫腺肌症。术后痛经症状缓解,近3个月痛经又进行性加重,VAS评分8分。妇科检查:宫颈光,子宫如孕9周大小,前位、质硬、不活动、压痛;妇科超声:子宫体6.6 cm×7.6 cm×5.9 cm,内膜显示不清,宫腔内探及不均质中等回声5.0 cm×3.9 cm,其内探及边界清无回声3.1 cm×2.5 cm,内可探及密集点状回声,内可探及少许血流信号,见图1。

图1 子宫囊性腺肌瘤超声影像

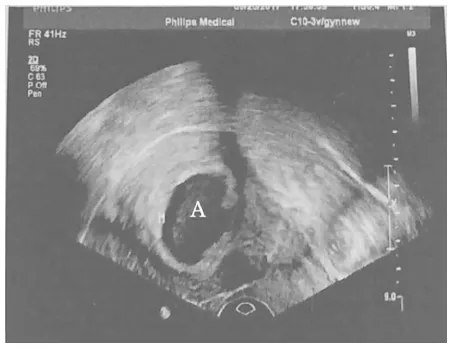

MRI检查:子宫底部左侧肌层内见结节状短T1信号,T2WI见长、短信号平面影,边界尚清,见薄壁包膜影,周围为环状等T1长T2信号,与宫腔间见低信号分隔、分界尚清,范围约4.4 cm×3.4 cm×4.8 cm,余子宫肌层T2信号不均匀。见图2。

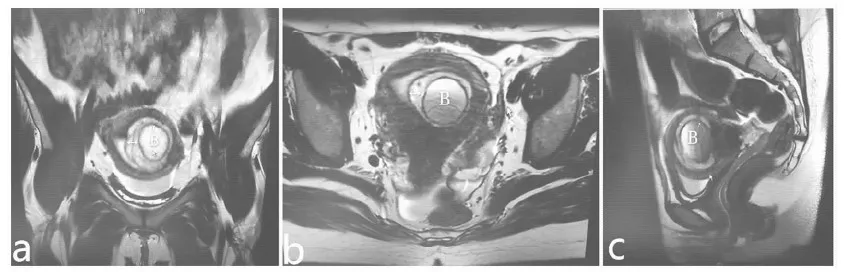

婚育史:G2P1,4年前曾因臀位行择期剖宫产。术前诊断考虑为囊性腺疾病复发,在全麻下行宫腹腔镜检查及子宫囊腺瘤病灶切除术,宫腔镜下见子宫内膜光滑,子宫腔内左后壁可见略凸向宫腔;腹腔镜见子宫增大如孕9周,子宫左后壁略向外凸出,双附件未见明显异常。在子宫左后壁略凸处,Y型切开子宫肌层,近囊性腺肌瘤病灶,见病灶为囊性,囊壁较厚,张力不高,分离病灶与周围子宫肌层,逐步完整切除腺肌瘤病灶,子宫创面与宫腔相通,粘膜缺损约3 cm,分别缝合子宫粘膜层及瘤腔,取物袋将腺肌瘤碎块取出体外,取出时瘤腔内流出巧克力样液体,见图3。

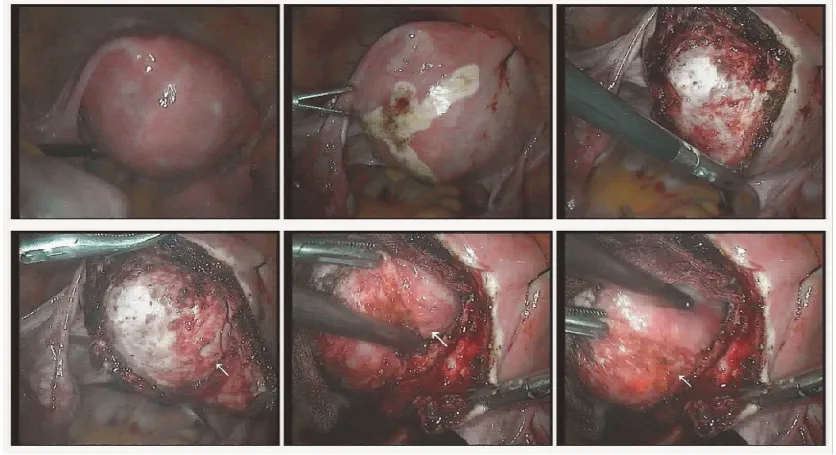

手术困难但过程顺利,术后剖探标本:子宫囊性腺肌瘤病灶5 cm×6 cm,囊性,壁厚3 mm,内壁光滑,其内可见有巧克力囊液,见图4。

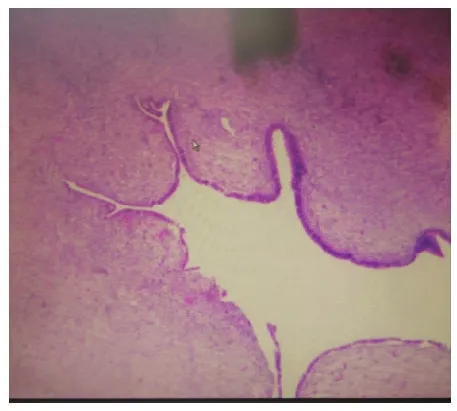

术后2 d,患者伤口II/甲愈合,痊愈出院,建议严格避孕1~2年。术后病理诊断:子宫腺肌症,增殖期子宫内膜,部分腺体明显囊性扩张甚至囊腔形成,局灶间质明显水肿,见图5。

术后2个月患者复查,诉痛经症状明显缓解,现VAS评2分,复查妇科超声提示:子宫体5.0 cm×4.4 cm×3.9 cm,子宫后壁探及边界清的低回声0.9 cm×0.9 cm,超声诊断子宫小肌瘤。嘱定期复查。

注:图a、b、c分别为MRI冠状位、横断面、矢状位图2 子宫囊性腺肌瘤MRI影像

图3 子宫囊腺瘤病灶切除术术中图片

注:术后标本 灰白囊壁,大小约7 cm×5 cm,内壁附少许咖啡渣样物,壁厚0.2~0.3 cm图4 子宫囊性腺肌瘤术后标本

图5 子宫囊性腺肌瘤术后病理切片

讨论

1、囊性子宫腺肌病的临床特点与发病因素:子宫腺肌病(简称腺肌病)是指子宫肌层内出现子宫内膜腺体和间质,在激素的影响下发生出血、肌纤维 结缔组织增生,形成弥漫性病变或局限性病变, 也可局部形成子宫腺肌瘤病灶[1]。子宫腺肌病是妇科常见疾病,好发于30~45岁女性[2],其特点为异位内膜组织侵入子宫肌层形成弥漫性或局灶性病灶,病灶偶可见直径(d)≤5 mm的微小囊腔,但当存在较大的充满异位内膜组织和血性液体的囊腔时,称为囊性子宫腺肌病(cystic adenomyosis)或子宫腺肌病囊肿(adenomyotic cyst)或囊性子宫腺肌瘤(cystic adenomyoma),其临床特点有痛经、月经过多、慢性盆腔痛、子宫增大等,是子宫腺肌病的罕见类型,国内外报道极少。囊性腺肌瘤的发病机制尚不清楚,有学者认为原发性囊性子宫腺肌瘤可能是一种先天性疾病,胚胎发育中残留的苗勒氏管,在雌激素的作用下,于月经初潮不久形成了囊腔[3];亦有学者认为可能是在炎症与感染的作用下,子宫基底层内膜向肌层浸润生长,形成该病变,继发性子宫囊性腺肌瘤多发生于剖宫产手术、宫腔镜操作及双输卵管结扎术后[4]。该患者剖宫产术后,2年前因“子宫腺肌症?”于外院行“宫腔镜下子宫病损电切术”,术后病理结合临床符合子宫腺肌症,考虑不除外复发可能。

2、囊性子宫腺肌瘤的诊断及鉴别诊断:超声和 MRI 有助于及时诊断。超声见囊性部分为无回声区,MRI为信号强度增高。鉴别诊断包括(1)子宫肌瘤。由于子宫肌瘤与局限性子宫腺肌病超声诊断时较难鉴别,当子宫腺肌病囊性变时(尤其是合并子宫肌瘤者),与子宫肌瘤囊性病变超声特征(变性区域为大小不等、不规则、边界清楚的不规则囊腔,CDFI显示周边呈环状彩色信号)非常相似,极易发生误诊[3],后者表现为边界清楚,而囊性子宫腺肌病边界不清,周边彩色血流信号不明显或呈星点状。后者多无痛经、CA125升高等临床表现。 (2) 先天性子宫囊肿。来源于中肾管和副中肾管,多发生在子宫后壁或者子宫底部,为胚胎发育6 周以后,苗勒管( 副中肾管) 在中肾管的外侧形成,此后前者发育女性生殖道,后者逐渐退化。在这个过程中残留的组织可以形成囊肿。临床无痛经等症状,超声表现为子宫肌层内边界清楚、形态较规则无回声区[5]。(3)女性梗阻型生殖道畸形。HSG常提示宫腔或输卵管异常,MRI提示合并有泌尿系统畸形等。

3、治疗方案:手术治疗是囊性子宫腺肌病的最常选择的治疗方式,对于年轻患者或有生育要求的患者,病灶去除术是首选的治疗方式。而病灶的大小、位置以及手术医师的手术技巧,是选择手术途径的最主要影响因素[6]。病灶去除后,相关症状往往能够得到缓解,且很少复发。 Takeuchi等[3]报道的9例、 Kriplani 等[7]报道的 4 例患者,均行腹腔镜下病灶去除术,术后症状均缓解且无复发[8]。育龄期子宫腺肌症患者,手术治疗后多给予患者 GnRH-a3-6个月治疗,降低并维持较低的雌激素水平,然后可放置曼月乐、皮下埋植及口服避孕药维持,降低复发率。本例患者可继续严密随访,观察手术效果及复发情况。