政府监督、媒体压力背景下我国上市公司环境信息披露研究综述

(上海海事大学经济管理学院 上海 201306)

一、引言

党的十九大报告中指出,中国特色社会主义进入新时代,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计;建立健全绿色低碳循环发展的经济体系;强化排污者责任,健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。2017年12月举行的中央经济工作会议强调,加快生态文明体制改革,健全自然资源资产产权制度,研究建立市场化、多元化生态补偿机制,改革生态环境监管体制。因此,企业应当自觉发布社会责任报告或可持续发展报告,改善自身的信息披露机制。

美国学者约翰·马雷斯卡认为,企业应该努力地创造财富,更应该负责任地创造财富,确保整个过程造福于整个社会,企业应该更多地对公众和社会负责。企业选择披露环境信息的原因可能是为了规避成本、防止声誉受损和履行相关社会责任。西方发达国家对企业环境信息披露的研究已渗透到企业的日常活动中。近年来,随着国内外学者对环境信息披露的关注度不断加强,关于环境信息披露方面的相关研究文献逐渐增多。本文主要从政府监督和媒体压力两个角度出发,对近年来国内外有关企业环境信息披露的文献进行梳理,并结合我国上市公司环境信息披露的具体情况,提出相关建议,以期完善相关理论,促进我国企业环境信息披露持续向好发展。

二、理论基础

(一)信息不对称理论

20世纪70年代,约瑟夫·斯蒂格利茨、乔治·阿克尔洛夫和迈克尔·彭斯三人对资本市场中的信息不对称现象进行了研究,从而创立了信息不对称理论。信息不对称是指在市场经济活动中,各类人员对有关信息的了解是有差异的,掌握信息比较充分的人员往往处于有利地位,而掌握信息贫乏的人员则处于比较不利的地位。该理论认为,市场中卖方比买方更了解有关商品的各种信息,掌握更多信息的一方可以通过向信息贫乏的一方传递可靠信息,从而在市场中获益;买卖双方拥有信息较少的一方会努力从另一方获取市场信息,市场信号可以在一定程度上弥补信息不对称的问题。

近年来,我国企业的环境信息在企业与利益相关者之间存在着信息不对称现象,从而引发了逆向选择和道德风险问题的频繁发生,逆向选择使企业大多倾向于不公示环境信息,有些企业则选择披露环境方面的积极信息,以获得利益相关者的信任,从而帮助企业树立良好形象。道德风险是指在环境污染事件发生后企业选择不作为,或通过各种手段加以隐瞒,最终损害利益相关者的利益。

(二)信号传递理论

信息不对称理论提出后,著名的经济学家斯宾塞提出了信号传递理论,该理论认为市场中具有优势的个体为了避免发生逆向选择问题,会采取某种行动从而将“信号”传递给在信息上处于劣势的个体。根据信号传递理论,高质量的企业会通过信号传递的方式将自身与其他较差的企业区分开来,以形成积极的市场反应,使企业绩效不断提升。在环境方面,那些积极披露环境和社会责任信息的企业,势必也在向其股东和利益相关者传递企业的经营状况以及注重环境保护的一种信号,从而形成竞争优势。另一方面,媒体的各种相关报道也会影响企业的环境信息披露,负面报道进一步扩大了企业在环境方面不作为的后果,引起了政府部门的重视,给企业造成了一定的社会压力。企业积极披露环境信息则是向政府及相关部门传递其严格遵循相关法律法规、承担社会责任的信号。

(三)利益相关者理论

费曼提出了利益相关者理论,该理论认为利益相关者是能够影响一个组织实现目标,或者组织在实现目标的过程中影响到的所有个体和群体,企业追求的是利益相关者的整体利益,而不仅仅是某些主体的利益。该理论将利益相关者分为三类:一是董事会成员、经理等所有权利益相关者;二是员工、债权人、消费者等经济依赖利益相关者;三是政府机关、媒体等社会利益相关者。

根据费曼的利益相关者理论,在环境方面,企业为了维护利益相关者的利益,会自愿性披露环境信息,从而引起利益相关者对企业环境保护行为的关注,使企业形成较高的环境声誉,提高企业绩效。政府和媒体作为企业社会利益相关者之一,也是企业的第三方监督者,会督促企业承担社会责任,履行作为市场主体促进经济良好发展的义务。

三、政府监督、媒体压力与环境信息披露关系研究综述

(一)政府监督与环境信息披露关系研究综述

美国作为信息披露监管制度较为完善、成熟的国家之一,通过出台一系列法律法规对企业的环境信息披露行为进行约束,其中2002年颁布的“萨班斯法案”(SOX),吸引了很多学者关注政府监督与环境信息披露之间的关系。Gordon(2001)研究发现,对上市公司环境信息披露程度的要求越高,公司会更加自愿地披露更多的环境信息。Mark和Santhakumar(2006)的研究发现,政府强制性要求披露环境信息有助于解决企业披露需求不足的问题,更好地保护公众和利益相关者的知情权,并帮助企业做出正确的决策。

近年来,我国环境问题对经济发展产生的负效应日益加剧,无论是国家、社会公众还是投资者,对于企业环境信息披露的需求都在逐渐增强。王建明(2008)的研究发现,在政府监管制度压力背景下,企业倾向于披露更多的环境信息,并且政府的监管制度会使行业间的环境信息披露水平存在明显差异。段洪波、张双才和刘花洁(2011)基于规制理论的视角,发现我国企业环境信息披露意识不强,进一步认为我国政府在企业环境信息披露过程中并没有发挥重要的导向作用,这可能是导致我国企业环境信息披露一直处于较低水平的一个重要因素。政府作为调节市场经济的有形之手,能够在企业忽视环境保护问题的情况下,给予有力的监督。沈洪涛、冯杰(2012)基于政治学的合法性理论,发现政府部门对环境信息公开的监督力度能够显著提高企业的环境信息披露水平,政府对环境信息的监督作用为环境民主提供了制度保障。高凯丽、程勇和李晗(2013)研究发现,2007年国家环保总局发布《环境信息公开办法(试行)》后,我国更多学者开始热衷于研究我国企业披露环境信息的现状。王霞、徐晓东和王宸(2013)发现我国环境信息披露水平在逐年上升,表明近年来证监会和环保部门的监督促进了企业环境信息披露水平的逐渐提高。叶陈刚等(2015)的研究表明,政府监督在企业环境信息披露过程中发挥着至关重要的作用,企业会采取披露更多环境信息的方法获得政府部门的合法性支持。张秀敏等(2016)发现,环境案件处罚与环境信息披露水平显著相关,说明在一定程度上政府监管的力度越大,环境信息披露的水平越高。姚翠红、余虹(2017)通过对重污染行业环境信息披露的研究得出,在《上市公司环境信息披露指南》颁布后,环保处罚事件数量呈下降趋势,说明《指南》颁布后重污染行业上市公司基本上能够对环境信息披露有较好的认识,自觉履行相应的社会责任和义务。

(二)媒体压力与环境信息披露关系研究综述

媒体监督作为一项重要的外部监督机制,在资本市场中占据着重要地位,并且媒体监督已成为我国加强司法监督、市场监督的一支重要力量,逐渐引起更多学者的关注。Dyck和Zingales(2002)认为,在西方国家,媒体经常是独立于立法、行政和司法之外的“第四权”,在公司治理中始终发挥着重要作用。Dyck(2008)认为,媒体的治理作用主要体现在两个环节,即事前的约束和事后的监督。Aerts(2009)等研究发现,上市公司对媒体负面环境报道的敏感度较高,舆论监督会给企业的环境信息透明度带来压力,迫使企业披露更多的环境信息来为自己辩解、或向社会表达自身“知错能改”的努力。Bushee(2010)讨论了媒体作为信息中介的作用,媒体可能通过包装和传播信息以及通过新闻活动创造新的信息来塑造公司的信息环境,更多的新闻报道减少了信息不对称,并且媒体强有力的作用可以控制公司的信息披露。Rupley(2012)研究发现,媒体监督可以有效提高环境信息披露质量,而且负面的环境报道更有利于环境信息披露质量的提高。

近年来,媒体压力对环境信息披露的影响也获得了更多国内学者的关注。杨继东(2007)基于投资者的角度研究发现,媒体报道对社会和经济生活带来的影响越来越大,媒体可能是已有信息的公开者、企业丑闻的揭露者、重大事件的新闻调查者,或者是某种观点的大肆渲染者。王建明(2008)在解释外部压力时发现,社会公众施加的间接压力是通过舆论或者市场行为来实现的,是一种软约束,影响较小。媒体监督可以有效提高社会公众对企业经营情况的了解,但是媒体的负面报道会给企业带来不确定的影响。沈洪涛、冯杰(2012)的研究证实,媒体关于企业环境表现报道的倾向性能够显著增强企业环境信息的披露水平。任广乾(2014)研究发现,媒体监督在一定程度上可以帮助企业实现会计信息的充分披露,利用媒体传播信息所产生的社会舆论可以形成一种精神约束,这种舆论监督主要是通过媒体和受众的互动来实现的,是一种有力的软控制方式。施诺、苏日娜(2018)基于紫金矿业环境污染事件的案例分析,认为紫金矿业爆发环境污染事件以及后来出现的瞒报事件之所以能够得到公开解决,正是由于媒体在这个过程中发挥的积极作用。

(三)政府监督、媒体压力与企业环境信息披露的关系研究

目前,研究政府监督、媒体压力与企业环境信息披露之间关系的相关文献较少。政府作为企业环境信息披露的外部监督者,主要通过其职能来调节市场主体的行为,基于合法性形成的一系列规章制度的直接压力,其实是一种硬约束。Dyck和Zingales(2003)指出,媒体监督能够在公司治理中发挥重要作用,媒体报道能够产生强大的公众压力,从而促进政府协助企业更加有效地推行公司法,媒体能够帮助企业塑造良好的公众形象,履行相应的社会责任。沈洪涛、冯杰(2012)通过研究发现,媒体积极地报道企业的环境表现,政府监管能够显著增强舆论监督对企业环境信息披露起到的促进作用。沈洪涛、黄珍等(2014)基于企业环境表现与环境信息披露的研究发现,在自愿性非财务披露中,企业既存在信号传递的“告白”动机,也存在合法性管理的“辩白”动机,企业在取得优异成绩时,会提高披露质量进行“告白”,积极向外界传递较为可靠的信号。媒体受到政策和制度因素的约束,当报道内容涉及重大事件和敏感性问题时,媒体往往会受到政府部门的影响。

四、我国上市公司环境信息披露现状

过去十几年来,我国上市公司环境信息披露质量仍处于较低水平。上市公司披露信息仍然以自愿为主,强制为辅,内容以正面居多、负面信息披露较少,树立社会形象的目的性较强,履行社会责任的意识薄弱。企业进行环境信息披露的动因是多样的,主要包括受托责任观、决策有用观、外部压力论和利益相关者理论等。上市公司披露环境信息的方式主要有董事会报告、独立报告、重要事项和附注,我国上市公司披露环境信息以董事会报告为主,以独立报告模式披露环境信息还处于起步阶段。2015年,中国环境新闻工作者协会、北京化工大学低碳经济与管理研究中心联合发布了 《中国上市公司环境责任信息披露评价报告(2015)》,以2015年上市公司发布的环境报告、社会责任报告以及可持续发展报告等为有效样本,调查企业总数量为747家。《报告》指出,上市公司在编写环境相关信息时缺乏统一规范,导致披露的信息水平差异较大、指标不成体系,缺乏明确数据信息,环境绩效披露的内容模糊、轻描淡写,甚至有些企业对环境责任仅用几句话一带而过,无法满足利益相关者和社会公众对企业环境信息的诉求。

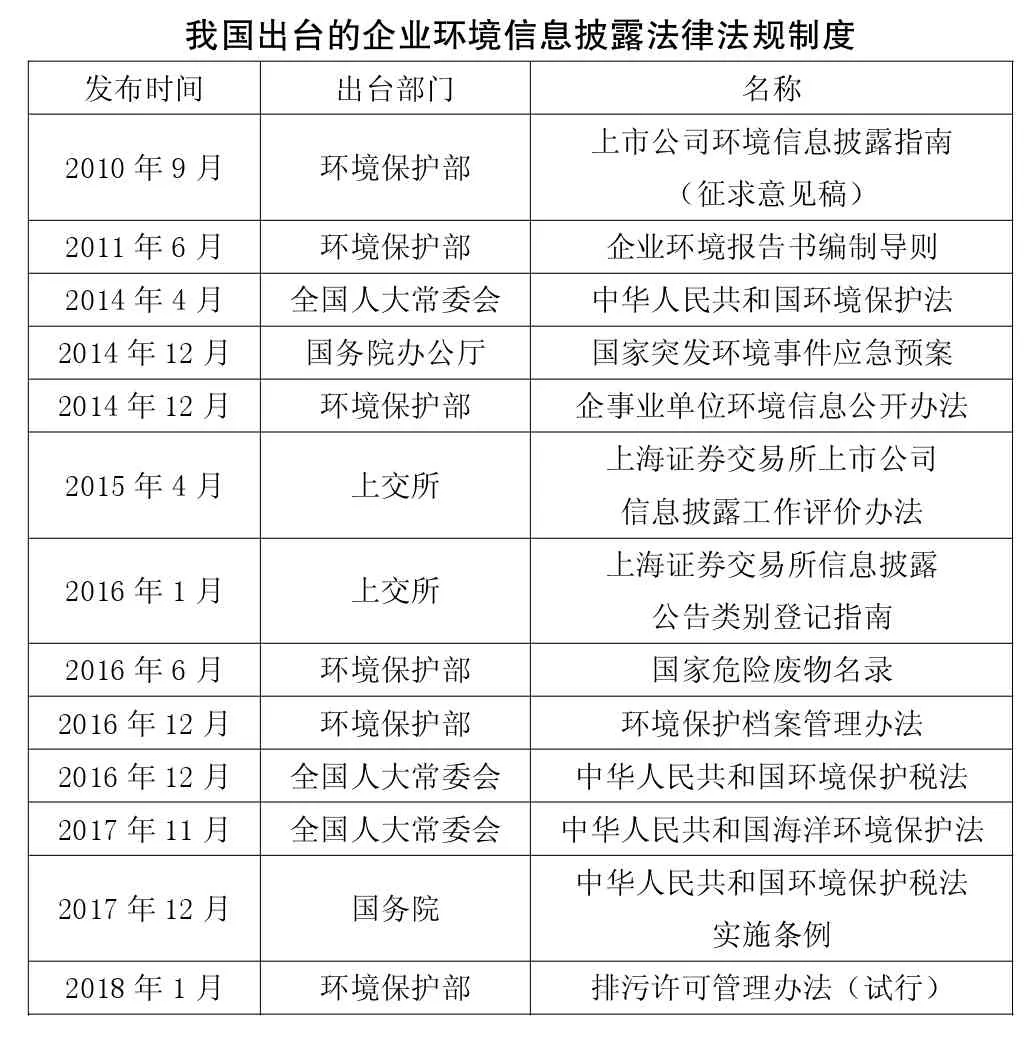

近年来,为了能够使利益相关者更好地了解企业环境保护的实施情况,接受社会各界的监督,我国政府相关部门、证券交易所等出台了一系列环境信息披露政策。从右上表可以看出,近年来,有关部门相继出台了一系列有关环境信息披露的法律法规。在政府的严格监督下,我国上市公司的环境信息披露情况有了很大进展,以社会责任报告的方式自愿披露环境信息的上市公司数量和比例呈上升趋势。

?

2017年6月,环境保护部和证监会签署《关于共同开展上市公司环境信息披露工作的合作协议》,旨在共同推动建立和完善上市公司强制性环境信息披露制度,督促上市公司履行环境保护责任。2016年8月,中国人民银行等七部委共同发布了 《关于构建绿色金融体系的指导意见》,我国成为全球首个由政府推动并发布政策明确支持 “绿色金融体系”建设的国家。2017年10月,CDP全球环境信息研究中心与安永(EY)联合发布《CDP气候变化报告2017》,关注企业环境信息披露情况。CDP将继续致力于促进我国企业的环境信息披露,推动绿色发展,助力美丽中国建设。当前,我国包括环境保护部(2018年3月根据国务院机构改革方案设立生态环境部)、国家发改委、证监会等在内的有关部门出台了一系列举措,推动上市公司环境信息披露工作的发展,政策环境与市场环境正在共同促进我国环境信息披露实践,强制性环境信息披露将是大势所趋,我国企业即将进入环境信息强制性披露时代。按照《构建绿色金融体系的指导意见》,实施强制性环境信息披露将实行 “三步走”:第一步,自2017年起,被环境保护部列入重点排放企业名单的上市公司强制性披露环境信息;第二步,借鉴港股市场相关经验,在2018年实行“半强制”环境信息披露,企业不披露相关信息必须解释为何不披露;第三步,到2020年,所有上市公司强制披露环境信息。

五、相关建议

(一)加强政府监督,建立健全法律法规体系

上市公司环境信息披露是构建绿色金融体系的重要举措,按照《构建绿色金融体系的指导意见》中强制性环境信息披露“三步走”措施,政府各部门应相互合作,加大执法力度,完善上市公司环境信息披露机制,努力推动上市公司优化产业结构、形成绿色发展。政府部门应推动环境监管制度建设,加强对重污染行业上市公司环境信息披露内容的审查,加快推进上市公司重大污染违法处罚的及时披露;逐步建立和完善上市公司和发债企业强制性环境信息披露制度,加强第三方评估。政府部门应当制定上市公司环境信息披露的绩效考核机制,对上市公司环境信息披露制定明确的激励或者表彰措施,提高上市公司披露环境信息的积极性,进一步规范上市公司的信息披露环境,促进我国上市公司向环境信息强制性披露时代迈进。

(二)媒体应立足于自身的特殊性,合理发挥外部监督机制

我国经济发展已进入快车道,科学技术的创新进步使得媒体传递信息更加迅速和便捷,媒体监督作为公司治理外部机制的作用不容忽视。作为上市公司信息披露的载体,媒体对上市公司环境行为的报道,更有利于促进上市公司环境信息公开。媒体应公平地报道上市公司环境信息和社会责任等方面的新闻,向外界传递上市公司的相关信息,形成对上市公司的有效监督,其中政府监督能够增强媒体对上市公司环境信息披露的促进作用,因此应发挥舆论监督作用,增强监督合力。媒体在报道新闻的过程中应遵守职业道德规范,不应为博得关注而扭曲事实。媒体应及时、有效地传播具有真实性的信息,缓解上市公司与社会公众之间的信息不对称。媒体作为公司治理的外部监督者,其新闻报道有助于管理者减少机会主义行为,促进管理者规范上市公司信息披露环境。

(三)上市公司加强自身规范,完善环境信息披露的政策机制

上市公司作为环境保护的中坚力量,应积极遵循政府各部门出台的法律法规、落实各项政策,加强自身能力建设,积极践行强制性环境信息披露,在各自行业领域内落实对环境信息的完善升级,积极推动环境信息披露的规范化和全面化。面对新媒体无序报道的现象,在公共压力下,上市公司应及时、全面地披露环境信息,有效消除上市公司与外部利益相关者之间的信息不对称,向投资者传递上市公司良好经营的信号。上市公司应从自身利益出发,通过信息披露来改善上市公司的环境声誉,对环境信息的披露方式和披露内容制定合理的规范政策,提高环境信息披露的自愿性及透明度。