江阴民族资本纺织工业的发端

——文物史证视角下的利用纱厂

唐雷霞

(江阴市博物馆,江苏 江阴 214431)

江阴历来就有“纺织之乡”的美誉。入明以后,农村出现织布作坊,小土布成为江阴传统产品,“销行各省,衣被苍生”[1]。20世纪初,在清政府鼓励私人资本兴办实业的背景下江阴机器纺织工业发展起来,江阴人兴办了一批纺织厂、布厂,利用纱厂也于1908年开办,之后的35年,江阴人始终只有利用纱厂一家棉纺厂。

江阴博物馆收藏了三组与利用纱厂有关的文物,它们不但具有自身的文物价值,更是利用纱厂自开办以来百年历史的实物见证。

1 江阴博物馆馆藏利用纱厂相关实物

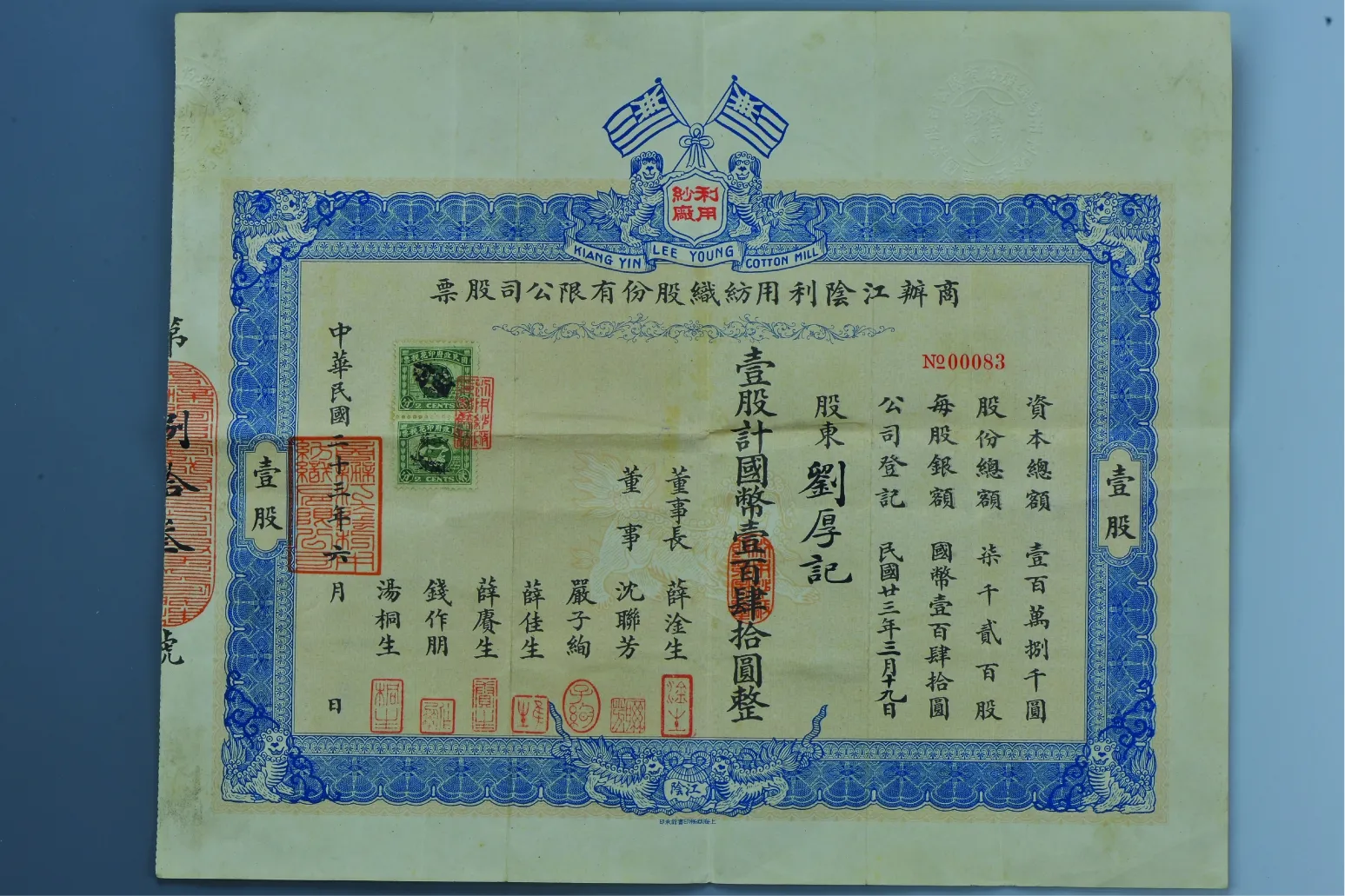

1.1 商办江阴利用纺织股份有限公司股票

图1为“商办江阴利用纺织股份有限公司股票”,纸质,高30.7厘米、宽25.8厘米,保存完整,品相较好。中华民国二十三年六月(1934年)发行,股东刘厚记,公司登记日期为民国二十三年三月十九日。1929年至1936年,薛淦生任利用公司董事长,这张股票正是其任职期间发行的。

图1 商办江阴利用纺织股份有限公司股票

这张编号为第83号的股票由上海商务印书馆承印,以蓝色花边作栏框,“九狮”商标图案设计巧妙,八只小狮子环绕股票上、下及四角,另一只为浅色底纹印于股票正中,蓝色花栏两侧边框中段各留白底,印“壹股”字样。正面左上方贴有两张贰分值“国民政府印花税票”,反面有过户证书栏和发息证书栏,红泥印“第十八届官利四厘给訖”“补十八届官利四厘訖”“廿五年四厘官利给訖”字样,证明这张股票曾领过两次红利。日期处盖“商办利用纺织有限公司”印,“壹股计国币壹百肆拾元整”上盖“利用纱厂股票图章”,股票上方空白处钢印“江阴利用纺织股份有限公司股票图章”。股票左下方分列董事长薛淦生,董事沈联芳、严子绚、薛佳生等姓名,姓名下相应盖各人红泥私章。

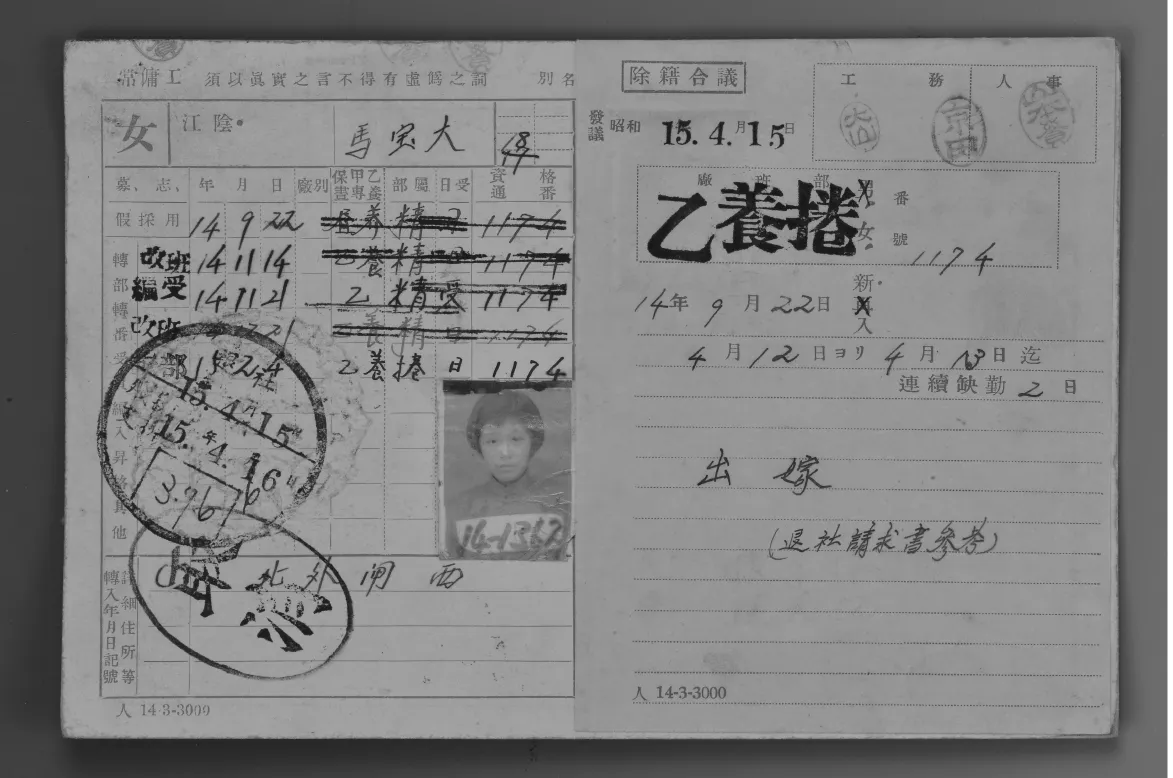

1.2 日商颁发的利用纱厂除籍合议

图2为“日商颁发的利用纱厂除籍合议”,纸质,红油印制,表格形式。高12厘米、宽18厘米,保存基本完整,品相一般。1939年2月,利用纱厂由日军当局交日商大康株式会社经营,利用纱厂改名为“大康纱厂”,产品商标为“瑞马牌”,纱厂管理和技术人员清一色为日本人。

图2 日商颁发的利用纱厂除籍合议

除籍合议共13份,主要为昭和14年至昭和16年,也就是1939年至1941年大康株式会社经营期间常佣工的人事档案,含退社请求或辞退证明。员工信息相对较全,包括姓名、户籍、年龄、性别、住所、介绍人、所属厂班部、资格番号、社会关系、入职时间、退社时间、退社理由、残勘支拂金额等内容。每份还贴有员工照片,照片上有写真摄影番号,甚至还记有身高、视力及读书学历记录,部分请假记录也列在上面,工务和人事都为日本人。在入厂时会让工人在誓约处盖上手印,意思大致表示在纱厂雇用期间理当遵守规则,勤力工作,如将来违反厂规,任凭厂方照章处罚,绝无异议,立此为证。

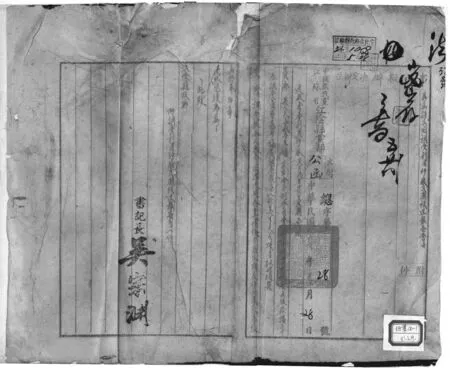

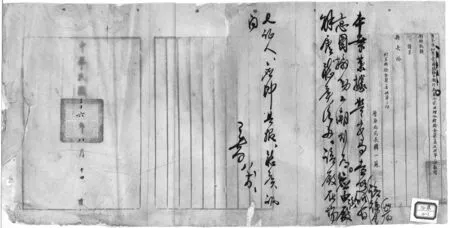

1.3 民国三十六年利用纱厂工潮案文书

民国三十六年利用纱厂工潮案相关文书,这组文书共有三份公文资料。图3为“江阴县党部致县政府公函”,纸质,高29.5厘米、宽36厘米,边缘残损,有褶痕,保存较差,品相一般。写在国民党江阴县党部红格公文纸上,公函内容为蓝色钢笔手书,通篇未使用标点,落款“书记长吴宗渊”署名印。为中国国民党江苏省江阴县党部总字第28号公函,盖“中国国民党江苏省江阴县执行委员会印”,日期“中华民国三十六年(1947年)五月二十八日”。此公函是国民党江阴县党部向江阴县政府发的关于利用纱厂工潮案调查经过的询答函,并附利用纱厂工潮经过报告书。

图3 江阴县党部致县政府公函

图4为“兼理军法江阴县政府审讯卷宗”,纸质,高29厘米、宽18厘米,残损严重,有褶痕,品相较差。纸张较薄,上为油印表格。这份公文资料内容较简单,只提及“案由/利用纱厂工潮案,承办/县长兼军法官/徐玉书,收案/民国36年5月28日”。

图5为“江阴县警察局局长呈县长函”,纸质,高27.5厘米、宽55.8厘米,边缘残损,有褶痕,品相一般。该件顶部有装订痕迹,用的是三幅折式公文纸,前两幅面各印十行竖格,后幅面印“中华民国年月日”,均为红色。首幅首行顶格细毛笔楷书“有不法似有意图搧动工潮行为奉令前因理合将徐金荣一名及供单一并报请钧核讯办/谨呈/县长徐/附呈解徐金荣一名供单三份/警察局局长韩一苏”,签名下方盖韩一苏私章,公文首行偏下及日期“中华民国三十六年八月十四日”处均盖“江阴县警察局钤记”印。空白处有江阴县县长徐玉书毛笔手书批复“本案业据警察局查明该徐金荣似有意图搧动工潮行为,应由该厂解雇,听候法办。该厂在场见证人,应即具报听候讯问/玉书/八十四”。此份公文资料中所提供单也未见。

图4 兼理军法江阴县政府审讯卷宗

图5 江阴县警察局局长呈县长函

这三组文物之间虽然没有连贯性,但是讲述了不同时期利用纱厂发展过程中的兴衰命运,为研究江阴民族纺织工业发展提供了不可多得的珍贵资料。

2 江阴棉纺织发展的历史背景

南宋末年至元朝初年,江阴沿江一带开始种植棉花,成为棉区。有棉就有纺,有纺就有织,民间土布生产随之兴起。元初,江阴路总管府设织染局,土布纺织技术从最先落后的手捻成纱,踞地织布,到元代松江黄道婆从琼崖带回及改良机具传来江阴,促进了江阴纺织技术的提高。

江阴所产的棉布因其品质好,销往全国各地[2]。明末著名旅行家、地理学家、旅游文学家徐霞客的母亲王氏织的徐家布名扬锡澄两地,她用纺织收入支持徐霞客的游历考察事业,所著《徐霞客游记》成为旷世巨作。江阴境内发掘的明早期陆仲庸墓[3]260-266,明中期承天秀墓[3]284-292都有棉织品出土,说明从明代开始棉布在衣被原料中已占重要地位。

3 江阴民族纺织工业的兴起

江阴地处长江三角洲,交通便利,又是棉花产地,棉纺织手工业发达,在原料采购和产品销售方面都具有优势,宜于发展纺织工业。尤以江阴东乡的华士、周庄两镇纺织业最为发达,几乎家家都有土布生产,且形成土布交易市场、集散中心,“江阴布码头”之誊名扬吴中。

甲午战争后,在“振兴实业、抵制洋资洋货、收回权利”的社会舆论下,迫使清政府提倡和鼓励私人资本投资工业,民族资本纺织业兴起,江阴一批爱国实业家也纷纷响应。吴汀鹭《八十回忆录》记载:“江阴风气未开,急需提倡繁荣以期开发商业。予即以此自任。先就以固有之纺纱织布入手。织布为我邑家喻户晓,老幼咸能之工业。只有白色,且尺幅短狭,必需改良以求美观适用。因邀集设有纱布号之韩燮安,夏清桂等议定设厂示范,于是有华澄布厂之创立,继而筹及纺纱。调查得江阴城乡每日用纱,须百件左右,其纱由各班船从苏锡各埠运来。织成布后,为外省及北方均占有地位。若以原料论,则常阴沙黑籽棉花最为著名,其余各沙产花甚多,对江来货亦便且佳。可见我邑产销两途均有把握,理宜筹设纱厂。果能成为事实,则吾邑得自给自足,庶乎在实业地界占一小小之座位矣。于是有利用纱厂之创立。 ”

光绪三十一年(1905年)江阴第一家布厂华澄布厂由吴汀鹭、韩燮安、祝丹卿等人集资创办。1905年后,中国市场受日俄战争的刺激,抵制“洋资洋货”的运动进一步发展,国产纱布市销大畅,利用纱厂也在民族资本第二个办厂热潮中孕育而生。

4 江阴第一家机器纺纱厂——利用纱厂的创办与发展

我国最早的机器纺纱于光绪十六年(1890年)出现在官办的上海机器织布局[4],从光绪二十二年(1896年)开始,包括江阴利用纱厂在内的一批较早开办的民营纱厂出现。1908年,由钱以湘牵头,与严荫庭、严子萱、严蟾香、严惠人、汤同生、洪少甫、章甲禄、吴汀鹭九人集资30万两白银[5],在江阴北外永定坝德成堆栈原址开办“江阴利用纱厂股份有限公司”。推严惠人为总经理,以“九狮”为商标,全部设备均由英国引进,置纱锭15 040枚[6]。“利用”之名来源系根据《尚书·大禹谟》中“正德,利用,厚生,唯和”一语,取其“物尽其用”之意。1910年正式投产后,棉纱可以满足江阴所有织布厂生产所需,不再外求。

利用纱厂开办之初,由于生产技术和业务管理上缺乏经验,企业亏损严重。1911年,经董事会决定,将纱厂出租给苏州厚生公司王家禄经营,租期五年,称“厚生纱厂”。租赁期间适逢第一次世界大战爆发之际,获利颇丰。故1915年厚生公司租赁期满后,利用纱厂股东会议决定,增资改组,收回自办。老股东中增资白银6万两,连先前集资款共36万两,另由祝丹卿出面联系江阴旅沪颜料巨商薛醴泉投资白银36万两,共增资至72万两,利用纱厂股份有限公司也实行改组,薛醴泉为董事长,钱以湘为总经理,祝丹卿为协理,纱锭增至17 480枚。《钱以湘自寿序》中记载:“乙卯(1915年)秋,利用纱厂收回自办,醴泉观察加股,合成七十二万两,醴公为董事长,余为总经理。”公司改组后,正值第一次世界大战期间,进口纱布锐减,国产纱布供不应求,利用纱厂在三年内共获利300万两白银。

吴汀鹭用20万两红利创办了华明电灯公司,江阴商办电话局,营建高巷吴宅(现原国民党江阴要塞司令部旧址)。祝丹卿的12万红利扩建了裕澄布厂,余款建刘伶巷“怡园”,对外无条件开放。他们还以工商实业所得致力于江阴教育、文化、社会公益事业,造福桑梓。

5 利用纱厂在江阴民族资本纺织工业史上的意义

利用纱厂的开办是江阴传统棉纺织手工业与现代纺织工业的最初碰撞,随着机制棉纱的迅速发展,手工纺纱的主导地位被机纺纱取代。利用纱厂在经历了筹建时的迷茫、开业初期的受挫、调整后的整装待发,到最后的蓬勃发展,一步步地走向辉煌。即使在内忧外患的历史环境下,利用纱厂也艰难地生存了下来,直到江阴宣告解放,成为新中国工业发展中的主力军。

5.1 促进了民族纺织工业在江阴的建立

作为在江阴较早开办的民族资本企业,利用纱厂的开办也是顺应时代的发展,鸦片战争后中国闭关锁国的门户被逐渐打开,西方商品的大量倾销,对江阴经济结构也带来了沉重打击,同时西方先进的生产技术和经营理念,也让江阴传统企业改变原有经济模式。宣统三年(1911年)全县已有布厂15家、纱厂1家,民族纺织工业在江阴初步建立[7]93。

5.2 改变了江阴农业和家庭手工业以种植棉花、纺织土布的传统模式,调整了江阴棉纱产销结构

大批以纺纱织布为生的农民另谋生路,成为机器纺织工业的主力军,是生产力的新发展、新变革。作为棉花产区,江阴所产棉花品质优良,但本地织布厂所需原纱都要到外地采购,利用纱厂的开办既避免了本地棉花的外销,为江阴本地织布厂提供棉纱来源保障,又可以挽回纱利,一举两得。

5.3 为新中国成立后的江阴纺织业发展打下了坚实的基础

新中国成立后利用纱厂实行公私合营,重组董事会,定名为“公私合营江阴利用纱厂股份有限公司”,江阴包括利用纱厂在内的纺织业在新政府的扶持下逐步恢复生产,并进行合理改造整合,都取得了良好的发展。利用纱厂又先后更名为“国营江阴五一棉纺厂”“国营江阴棉纺织厂”“江阴利用棉纺织厂”“江阴利用棉纺针织有限公司”,在江阴纺织行业中,一直发挥龙头作用,推动江阴经济的发展。

2009年3月30日,利用棉纺针织有限公司向法院申请破产,曾经辉煌的利用公司逐渐退出历史舞台,取而代之的是华西集团、阳光集团、三房巷集团、海澜集团等大型现代纺织企业,形成了化纤、棉纺、棉织、针织、印染、毛纺织、服装等完整的纺织服装产业链,继续传承江阴作为中国纺织产业基地的辉煌,在新时代谱写纺织业发展新篇章。

拥有110年历史,见证了江阴民族纺织工业的发展兴衰,承载江阴纺织工业辉煌历史的利用纱厂旧址上,至今仍保留着外形犹如碉堡状的水塔建筑,2000年被江阴市人民政府公布为市级文物保护单位。位于运河北岸的老厂房也在新的设计理念下蜕变成主题鲜明的纺织时尚文化产业园,重新焕发新的活力。

——以芜湖县裕中纱厂为例