《苏氏易传》版本源流考

杨 芳

(西南科技大学 文学与艺术学院, 四川 绵阳 621000)

三苏父子,以诗文闻名于世,其易学之作却未能与其诗文争辉。然《易传》历经父子两代,三人合力所撰,实乃三苏治易之大成的体现。苏洵晚年好易,由文入道,希望通过撰写《易传》来表达自己的易学思想,以纠前人之弊。欧阳修在《苏君墓志铭》中提到:“(苏洵)晚而好《易》,曰《易》之道深矣,汩而不明者,诸儒以附会之说乱之也。去之,则圣人之旨见矣。”[1]他耗时数年,对《周易》进行了系统深入的研究,写下了《易传》十卷,凡百余篇,为《易传》的完成奠定了坚实的基础[2]。可惜书还未成,人便辞世了。于是苏轼、苏辙兄弟继承父亲遗志共做《易传》。苏辙《亡兄子瞻端明墓志铭》载:苏洵作《易传》未完,命公(苏轼)述其志,公泣受命,卒以成书[3]。而苏籀《栾城遗言》又谓:先祖(苏洵)晚岁读《易》,(略)作《易传》未完,疾革,命二公述其志。东坡受命,卒以成书。初二公少年读《易》,为之解说。各仕他邦,既而东坡独得文王伏羲超然之旨,公乃送所解于坡,今《蒙卦》犹是公解[4]。可见,苏洵为《易传》的成书起了奠基之功,苏轼乃《易传》得以完成的最大功臣,而《蒙卦》乃苏辙所解,当是不争之实,诚然,三苏父子都为《易传》的成书做出过贡献。

苏轼被贬黄州期间,于元丰二年(1079)初步完成对《易传》的创作。绍圣四年(1097)被贬儋州,期间完成《易传》的修订工作[5]。然而,苏氏所作《易传》并未盛行于世,因党争之故,苏学遭禁,该书也受牵连。苏轼生前,将《易传》托于友人钱济明保存。但由于政局日益混乱,党禁日益森严,苏轼死后,苏学遭到朝廷禁止。苏辙在晚年只能命其子辈,将自己和亡兄的学术著作以抄录的方式予以保存。三苏诗文虽在后世逐渐重获重视,但《易传》却因种种原因并未获得当时学界的重视,因而很少流传。这与南宋理学大师朱熹不遗余力地攻讦不无关系,朱子更是作《杂学辨》对其进行抨击。

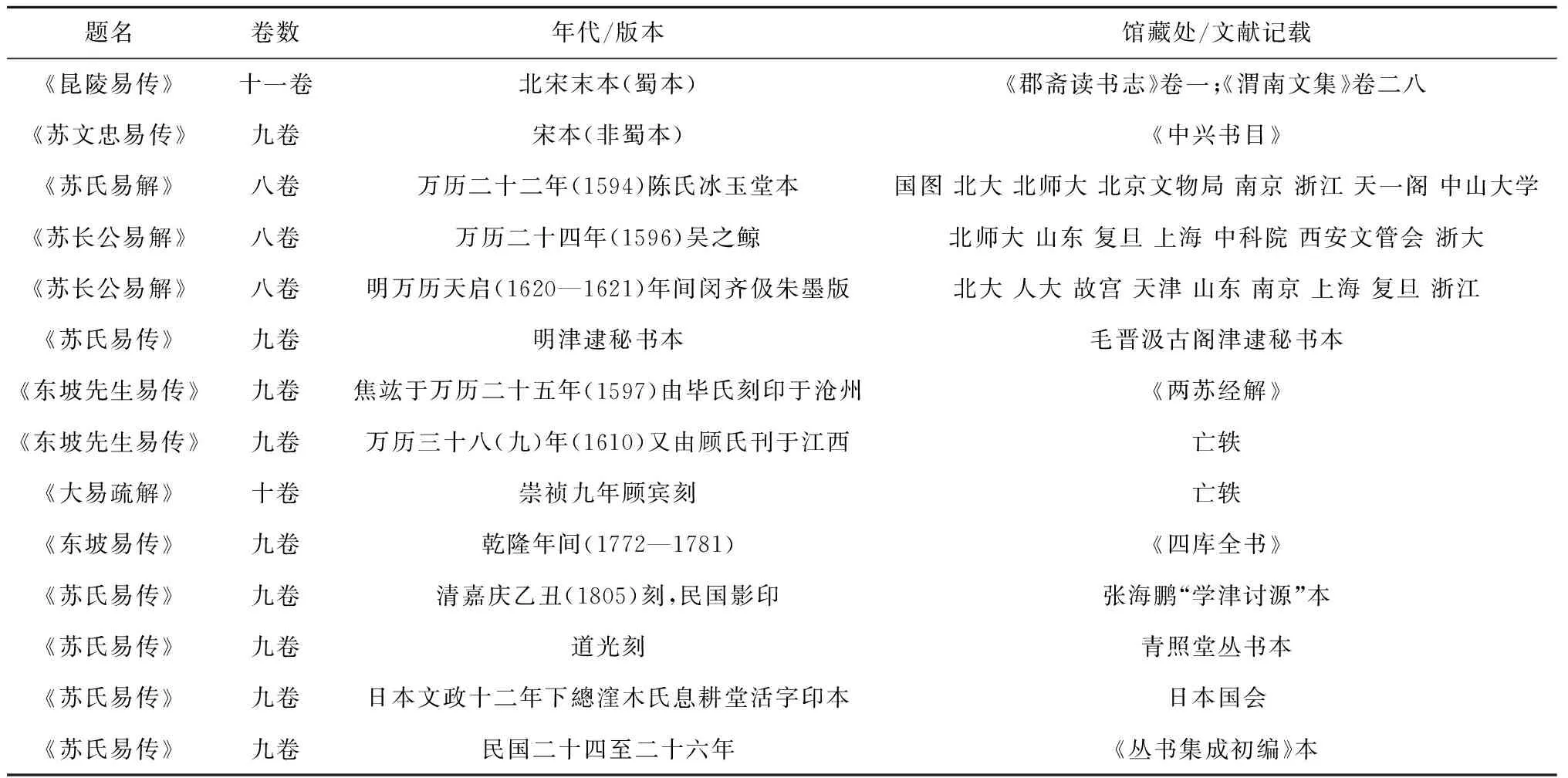

因此,在明万历以前,该书几乎无刻本传世,而主要以抄本流传,万历以来,该书才渐渐重获重视,被一些藏书家和书商付梓刻印。从版本角度看,该书主要有宋本、明本、清本和民国本等几大版本,主要版本及相关情况如表1所示。

表1 《苏氏易传》版本著录情况[6-7]

1 宋本

《易传》并未有宋刻本传世,但是据相关文献记载,北宋末期,《易传》便有刊本出现了。宋元时期,《易传》在当时应该有两个本子,其一是十一卷本的蜀本,其二是九卷本的非蜀本。

首先是十一卷本。南宋陆游《渭南文集》卷二八《苏氏易传》跋语有云:此本,先君宣和中入蜀时所得也。方禁苏氏学,故谓之昆陵先生云。绍熙辛亥七月二十日,陆某识[8]。宣和是宋徽宗(1119—1125)时年号,这说明《易传》已于此前就有刊本行世,而刊刻地正是“三苏”的故乡四川。当时的四川是全国著名的刻书中心,所刻的书称为“蜀本”,质量上乘。因党禁关系,《易传》只得改头换面,而以苏轼仙逝之地昆陵为称,改称为《昆陵易传》。晁公武(1105—1180)的《郡斋读书志》卷一记载:《昆陵易传》十一卷。右皇朝苏轼子瞻撰。自言其学出于其父洵,且谓卦不可爻别而观之。其论卦,必先求其所齐之端,则六爻之义,未有不贯者,未尝凿而通也[9]。这是《易传》于北宋末期有刻本行世的又一记载。而晁公曾于靖康末年,躲避战乱而入蜀,而于绍兴十一年至十七年(1141—1147)期间担任四川转运副使井度的从官,他的藏书也多为井度所赠。其《读书志》多为私人藏书的记录,自序作于绍兴二十一年(1151)元日,是在宣和蜀本刊刻之后,那么《读书志》所著录的《昆陵易传》与陆游父亲所收藏者便有可能出自同一版本。可见,在北宋末年,苏氏《易传》是有一蜀刻本留存于世的。

及至南宋,当还有一个九卷的本子存世。南宋末年的冯椅《厚斋易学》附录一《先儒著述》云:《中兴书目》,《易传》九卷。《读书志》云《昆陵易传》,当是蜀本[10]133。根据冯椅所言,《读书志》所记载的《昆陵易传》应当是蜀本,而且《读书志》所载《昆陵易传》为十一卷,除此外,还有《中兴书目》中记载的《易传》九卷,也就是说还有一个九卷本的非蜀本存在。元胡一桂在《周易启蒙翼传》中篇中,也有记载:《苏轼易传》九卷。

2 明清本

到了明代,因早期朱子对其不遗余力地批评等原因,《易传》并未盛行,焦竑的《刻两苏经解》序记载:《苏氏易传》因“世方守一家言,目为文人之经而绌之,而传者稀矣”[11]394, 万历二十二年,陈所蕴的《苏氏易传》序,称此书“旧藏中秘,未授厥剞,岂非旷然缺典乎。因与同舍郎黄君继周辈商略是正,爰命梓人布策俾读《易》者有所参考,不为暖暖姝姝学一先生之言”[10]409。可见《易传》在明代也未能引起广泛的重视,但即使《易传》在当时并未引起广泛的重视,但是也未曾受到真正的冷落。这主要表现在如下方面:(1)明修《周易大全》并没有舍弃《易传》不用。(2)永乐年间修撰《永乐大典》,《易传》更是被全文载入其中。直到今天,我们仍能从残存的《永乐大典》中找到数段《苏氏易传》原文。(3)根据明代藏书家钮石溪撰写的《会稽钮氏世学楼珍藏图书目》记载,曾经于洪武年间刊刻过八卷本《苏氏易解》,不过,该刻本将著者误作为苏辙。(4)当时的许多书目都对《苏氏易传》有过著录,并且有不少书目还引用并评论了《苏氏易传》。如沈一贯《易学》、邓梦文《八卦余生》、逯中立《周易札记》、潘士藻《读易述》、方孔炤《周易时论合编》、李贽《九正易因》等等。僧人释智旭作《周易禅解》也将《苏氏易传》部分引入[10]411。

该书并未太受冷落的另一表现是:明末时期,《易传》开始出现多种刻本。由于这些刻本与之后的清刻本之间联系密切,相互参校,形成了前后相属的情况,使得《易传》的流传版本具有了连贯性和系统性。这些刻本大致可以分为两个系统。

其一便是陈所蕴于万历二十二年(1594)以冰玉堂名义印行的八卷本《苏氏易解》,该书是陈氏从杭州卓尔康(1570—1644)处获得的。在今存各本《易传》中,陈氏本是最早的本子,共四册八卷,每半页八行,行十七字,白口,左右双边,版心有“冰玉堂”三字。此本以《系辞传下》《说卦》《序卦》《杂卦》为第八卷,并且删去《说卦》之名,与九卷本以《说卦》《序卦》《杂卦》为第九卷不同。书前附有陈所蘊万历甲午序。其刊刻工整,现存数本,馆藏于国图、北大、北师大等图书馆。两年后,也就是万历二十四年(1596),吴之鲸刻、冯贲又以《苏长公易解》为名重刻。该本是现存仅次于陈刻《苏氏易传》的本子。共八卷,四册,每半页九行,行十九字,左右双边。之后,毛晋将它定名为《苏氏易传》,编入“津逮秘书”。 《四库全书总目·东坡易传提要》指其讹舛尤盛,张海鹏也称其“讹、脱、倒”等现象严重。清嘉庆乙丑(1805)张海鹏编辑“学津讨源”丛书,将该书与另一通行本《东坡先生易传》参照修订,改为九卷,仍称《苏氏易传》。张氏在《学津讨原》本《苏氏易传》跋曰:《东坡先生易传》,汲古旧有刊本,多讹脱处。吾友黄琴六借得其外舅周君霭林家所藏明万历间刻本,有琅琊焦弱候《序》者校之,知毛刻不仅“渐”卦上九“陆”误改经文作“逵”之谬……不可悉数,今依焦序本校正。按此本,桐柏顾御史所刻,不知其名,而焦为之序,故亦称焦本云[12]。可知,张海鹏以万历间焦本作参校,对津逮秘书本进行了编辑,收入“学津讨源”丛书中。

另一系统题名为《东坡先生易传》,即《两苏经解》。它是万历名士焦竑(1541—1620)年轻时从唐宋派大家唐顺之(1507—1560)处得到的古本。焦竑于万历二十五年(1597)将它收入《两苏经解》由毕氏刻印于沧州。毕氏刻《两苏经解》其名为《东坡先生易传》,凡五册,共九卷,一函。每半页十行,行二十一字,白口,左右双边。前有焦竑所做的《两苏经解序》;之后,万历三十八年(1610)又由顾氏重刊。顾氏刻本今天难以见到,但由前文“学津讨源本”《苏氏易传》的跋语可见,它是张海鹏用来参校《苏氏易传》的,从张氏的校订结果来看,这个本子虽然比毕氏刻本要差得多,但是却也比毛晋编入“津逮秘书”的《苏氏易传》要强些。

其后,明万历天启(1620—1621)年间闵齐伋以朱墨版重印,称之为朱墨套印本,闵本书名单称《易解》,朱印部分一般在版匡之上,是对本书的评语,这些评语并没有署名,引用有自汉至明杨慎等人讨论易说的言论,但并不都是针对《苏氏易传》的。墨印部分为该书原文。该朱墨套印本共八册八卷,其分卷与陈所蕴本同,保留有《说卦传》名。每页八行,行十八字,白口,四周单边。前有《苏文忠公本传》,书后附有王辅嗣《易总论》一卷。

《四库全书总目》称:“明焦竑初得旧本刻之,乌程闵齐伋以朱墨板重刻,颇为工致,而无所校正。”从“明焦竑初得旧本刻之,乌程闵齐伋以朱墨板重刻”[13]可知,闵本虽源自焦竑的《两苏经解》本,从“颇为工致,而无所校正”可知,闵本虽然刻印工致,但却无所校正。而焦本原就分别由毕氏和顾氏刻印,有张海鹏所校对的结果看,顾本比毕本是要差得多的,由此可以推测闵本实与毕氏刻本不同,应当是据顾刻《两苏经解》本重刊的。之后乾隆年间(1772—1781)纪昀等人从副都御使黄登贤处得到焦竑序本,参照闵氏所刻《苏氏易解》进行了校勘,定名为《东坡易传》,收入《四库全书》。此外,还有“青照堂本”。道光年间,《苏氏易传》九卷被收入“青照堂丛书”中。《清照堂丛书》本经过重校后勘刻,其上附有李元春(时斋)的评语,虽晚于《四库》本,但在一些有脱文处并未依照《四库》本补上,较四库本而言当次之。

3 结语

民国二十四至二十六年间,由商务印书馆编辑的《丛书集成初编》,将张海鹏的“学津讨源”本《苏氏易传》收入其中,此书也就重新为世人熟知。

除了以上刻本外,还有一些钞本传世,如:藏于上海图书馆的明范氏天一阁钞本《苏氏易传》,凡九卷及国家图书馆、浙江省图书馆、南京图书馆馆藏的《东坡先生易解》九卷。

除以上流传于世的诸本之外,还有一些亡轶的本子,《善本书室藏书志》云:《大易书解》十卷,明刊本。眉山苏轼东坡先生著。会稽钱受益谦之定,武林顾宾觐王阅。前有崇祯丙子仲冬顾宾自序,又言“并有南昌刘日宁、江夏黄汝亭万历丙申吴之鲸诸序”[11]394。然此本今已不得见。

综上,《易传》的流传以明万历为界,经历了前期的混乱无序状态。从相关文献记载来看,《易传》在宋时虽遭党禁,而被毁版禁止流行,但当时至少应该有两种本子存在。其一是十一卷本的蜀本,其二是九卷本的非蜀本。在这些本子先后亡轶后,该书以钞本的形式悄然行世,直到明中后期以来,其版本流传才渐渐形成了系统。