晚期面瘫修复的临床研究进展

谢友舟 于金超 刘宁华 张天宇

面瘫通常是指先天性或后天性因素造成的面神经病变或损害,导致神经支配的面部表情肌瘫痪,一侧面部肌肉乏力或无力,重者患侧面部表情肌完全瘫痪,表现为前额皱纹消失、眼裂增大、鼻唇沟变平、口角下垂等症状。晚期面瘫病程长,常易导致口眼异常联动、角膜溃疡等严重并发症[1-2]。由于面部表情复杂多样,面部肌肉存在多种协同机制,在晚期面瘫的治疗中,目前尚无任何一种方法能完全恢复面部肌肉的动力功能,但晚期面瘫治疗的最终目标是重新建立面部对称和运动,使患者达到最大程度的静态对称和运动和谐。

晚期面瘫的治疗可分为非手术方法、非动力性手术和动力性手术3大类,前两者尽管缺乏真正的神经肌肉修复,但仍是改善面部静态外观的重要辅助手段,而以神经、肌肉移植为主的动力重建手术则往往成为晚期面瘫患者的优先选择。为确定合适的修复技术,必须先了解面神经损伤的机制和程度、面瘫的持续时间和面部肌肉的潜在运动能力[3-4]。

1 评估手段

病情评估首先需要确定面瘫是否可逆。长期面瘫的患者,通过面神经活检发现,面神经轴突的大小和数量在发病前3个月就可观察到有统计学意义的下降趋势。早期在可逆性面神经麻痹时,表情肌内具有存活的可接受神经轴突再支配的肌纤维。一旦表情肌失神经支配超过24个月,就会发展成为不可逆性面瘫[5]。

不同团队报道采用多种方法来评估晚期面瘫治疗的效果,一般由以下3部分组成:①医师主导的面神经功能分级系统;②摄影摄像记录系统;③患者主导的主客观评估方法。

理想的面神经功能分级应相对快速、方便、可靠,同时应包括评估动静态功能,以及面瘫后的二次缺陷如联动,故目前还没有完善的评分系统。1985年发表的House-Brackmann分级法[6]最早广泛应用于耳鼻喉科领域,后引入整形科领域。尽管历经更新[7],其不足是对面部不同区域的评估结果差别难以具体区分,在级别间差异描述较为模糊,大多认为House-Brackmann分级法不足以用于完整评估患者和制订治疗策略。用于面瘫修复的最常用方法还有Sunnybrook量表[8],该系统提供的连续量表对面神经功能的评估更精细和敏感,具有良好的可靠性。它除了提供动静态和面部分区域评估外,还包含同步性的评价,故逐渐成为首选的面神经功能分级工具。

照片和视频记录对于记录动静态面部外观至关重要,并建议图像记录贯穿术前和术后随访的全程[9]。在此基础上结合计算机辅助分析发展的评估软件[10],可对治疗前后进行定量客观测量,具体到微笑偏移、眼睑裂隙宽度、眼睑下垂长度、眉毛高度,以及上唇和下唇的对称度等。患者自主评估系统[2](PROMs)则允许患者自我识别功能缺陷,包括关注了面瘫对他们社交互动的影响。

2 晚期面瘫的治疗

神经损伤的治疗原则是恢复神经解剖和功能的连续性, 当其被多种因素中断时,毫无疑问应立即或早期进行神经修复。理想情况下需采用无张力缝合或神经移植,但是当损伤的时间过长,上述目标则往往很难实现。晚期面瘫包括面神经动态和(或)静态功能缺陷,在实践中证实,以恢复肌肉的神经再支配为出发点,面神经的重建越早越好,同时应结合动态和静态的重建需求,制订个体化方案 。

2.1 非动力性手术 非动力性手术主要包括通过缝合皮下、筋膜或应用材料植入的方法达到面部软组织悬吊的目的,不仅在有效改善患者面部静态缺陷的治疗中应用广泛,对于动力性手术分期过程中,在等待面肌完全神经再支配之前也可以提供附加支持[11]。

Tate等[12]发现,经皮缝线在重建鼻唇沟等面部悬吊手术的复发率较高,即使使用不同的缝线也难以阻止复发;能承受一定张力的筋膜悬吊法则在改善静态面容的效果方面相对稳定[13]。面部静态悬吊最常见的方法是,将固定于颧骨周围的阔筋膜分束穿越鼻唇沟与颧弓间的皮下隧道后与口角、鼻翼缝合固定,利用阔筋膜的张力改善外翻口角以及塌陷的鼻唇沟。但对于曾经接受过面部放疗的患者,由于放射线引起皮肤萎缩和硬化,面部软组织悬吊的非动力性方法容易导致皮肤愈合不良等并发症,故并不适用于这类患者。

2.2 动力性手术 晚期面瘫发生后,失神经支配的肌肉会产生无功能的运动终板和不可逆的病理性萎缩或纤维化,从而丧失通过自主修复获得神经再支配的机会[14]。重建面部肌肉动力,就需要结合肌肉移植和神经替代的动力性手术。

2.2.1 单纯肌肉移植 肌肉移植主要包括带蒂局部肌瓣肌腱转移术和微血管吻合的游离去神经肌瓣移植。

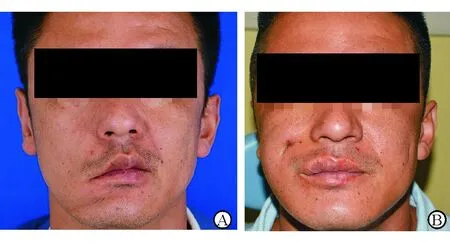

带蒂局部肌瓣肌腱转移术: 由于肌瓣肌腱转移无须神经吻合,且符合就近修复原则,手术效果肯定,应用较为广泛。 颞肌瓣转移术是口周和鼻唇沟修复的重要选择,术后可明显纠正患侧面部静态畸形,且提供一定的动力作用。传统常取患侧颞部发际切口分离颞肌肌瓣,分数支缝合固定内眦韧带、口轮匝肌[15-17]。由于术后易继发颞部凹陷和颧弓臃肿等畸形,颞肌瓣转移术逐渐被颞肌肌腱移植术代替。有学者将这一技术改进成内镜经口入路[18-19]。我们循此法,发现改善静态的疗效确切,但颞肌因受三叉神经的颞深神经支配,多在咀嚼动作时颞肌瓣收缩会引起闭眼,动态需要较长时间的训练,但张力方面可预测性稍差,往往需要多次调整肌腱的长度和张力(图1)。而咬肌肌瓣转移术由于咬肌解剖位置较深,操作难度大,且术后往往会导致下颌骨的轮廓缺陷,一般在颞肌完整的情况下较少使用。

图1. 颞肌瓣转位术前后的口角与鼻唇沟变化 A为术前;B为术后

去神经的游离肌瓣移植常选取供体肌肉主是踇和趾短伸肌,利用移植肌肉与咬肌重叠缝合,并将其肌腱在口周及鼻唇沟中点处进行悬吊。由于移植肌肉体积小,且接受三叉神经的分支咬肌神经支配,通常肌肉力量偏弱,并需要长期训练,在国外应用较少[20]。

2.2.2 神经替代结合游离肌肉移植术 游离肌肉移植主要用于重建眼周和口周,以期自如闭合眼睑、恢复笑容。根据支配游离肌肉的神经吻合方法可分为2类,即跨面神经游离肌肉移植术和患侧其他神经替代的游离肌肉移植术。目前常用的游离肌瓣有股薄肌、背阔肌、胸小肌、腹直肌和腹内斜肌等[21]。神经供体常取腓肠神经或耳大神经。

跨面神经游离肌肉移植术(cross-facial nerve graft,CFNG):由Scaramella[22]在1975首先提出。该技术采用游离的腓肠神经进行跨面移植,一端与健侧面神经的颊支或颧支吻合,另一端经上唇隧道游离预埋到患侧鼻唇沟待2期吻合游离肌瓣的支配神经,或与患侧面神经受损分支进行吻合。正因为使用了神经移植物的替代将健侧的面神经冲动同步传递到对侧,术后除了能维持良好的静态对称之外,还能在患侧产生自发、同步和协调的笑容,所以长期以来被作为面瘫神经修复的标准和参考。

在CFNG中,股薄肌是2期手术中最常用的游离肌肉移植供体肌,接受对侧跨面移植神经的支配。有学者认为,肌肉宽度和重量是在美学和功能之间找到完美平衡的关键。使用患侧对侧的股薄肌并尽量修剪股薄肌移植肌瓣至6~10 g,术中通过电刺激模拟肌收缩,肌刺激将有助于确认肌肉收缩位置,收集静息和刺激期间肌肉长度的细节,准确定位肌肉动态运动中最厚的部分,避免将肌瓣此处放置于颧弓上方,有助于降低术后颧弓处肌肉臃肿等继发畸形的发生率[23]。

其他神经替代术主要有咬肌神经-面神经吻合术、舌下神经-面神经吻合术、副神经-面神经吻合术和膈神经-面神经吻合术等。但由于替代神经一旦切开或切断行端端或端侧吻合后,出现继发性功能障碍,如构音障碍、吞咽困难等症状,所以后3种神经替代手术在晚期面瘫修复中已很少使用。

2.3 联合手术 随着显微技术的发展,采用多种上述所提方法的联合手术方式逐渐得到开展。从早期的CFNG联合颞肌瓣肌腱转移术,到Terzis等[24]提出了“Baby-sitter”的概念后的CFNG联合单神经替代术,研究发现,CFNG尽管被认为是相对较弱的运动供体,来自健侧面神经的轴索输入必须穿过2个吻合口,这些轴突以1~2 mm/d再生需6~9个月才能穿过15~20 cm的CFNG,最终只有20%~50%的轴索约200个能顺利到达并支配肌肉[25],故在等待跨面神经移植物轴突生长的过程中,亟须患侧其他运动神经支配受累面肌以维持后者的功能以防萎缩,避免患者使用单神经支配的跨面神经移植。咬肌神经-面神经吻合术在近几年来得到了日益关注和应用,在单神经替代和联合CFNG双重支配的治疗中均取得了令人满意的效果[26]。

多个团队报道结合跨面神经移植和咬肌神经-面神经吻合术进行双受神经支配的游离股薄肌移植术[3,26]。手术可分1期或者2期进行,2期手术间隔6~12个月。鉴于咬肌神经在与CFNG的支配竞争中,由于轴突数量占据优势,为了更多的健侧面神经支配以产生自然的表情和笑容,有团队建议1期先行CFNG,2期行咬肌神经-面神经吻合术和游离股薄肌移植术的分期方法,也有提出同侧咬肌神经直接支配股薄肌移植物的一期方案[3],但1期或2期手术,两者之间的效果还需要长期临床观察与分析。

2.4 辅助治疗方法 非手术辅助治疗是晚期面瘫综合治疗不可或缺的一部分。在面瘫发展或恢复期间,容易出现联动等面部运动不协调,目前神经肌肉训练和化学去神经化是重要的2种方法。

神经肌肉再训练作为物理治疗,对于治疗联动至关重要,从传统的照镜子到最新的电刺激肌电图生物反馈训练[27],引导患者重新学习面部运动,教授同步动作如何感觉和分解面部表情的不平衡,其目的就是在增强自然表情运动,减少不必要的连带动作。

在此基础上,根据再训练的肌肉运动状态评估,制订化学药物注射去神经化的治疗方案。化学药物注射去神经支配仍然是治疗联动的金标准方法。有研究[29]发现对降口角肌进行肉毒素注射,约80%的患者通过局部注射可获得良好效果。

3 展望

晚期面瘫修复方法突飞猛进的发展,给广大患者带来了很多革新性的改变。未来的主要方向集中在生物工程植入装置和植入生物修复材料等方面。

Senders等[29]研发的植入式功能性电刺激装置通过收集健侧眨眼动作信号,瞬时模拟肌肉实现患侧同步动作,该设想已在动物实验中获得成功。神经导管修复面神经缺损尤其是3D打印的神经生物导管材料有望应用于修复神经手术[30],当加入神经营养因子和少量干细胞的新型材料,为轴突生长提供健康的微环境[31],可在轴突再生期间最大限度地减少异常再生以防止联动的发生。大多数研究仍处于动物模型阶段,希望在不久的将来投入临床中。

晚期面瘫的修复方法中,近10年的技术进展主要围绕联合手术进行,如咬肌神经-面神经吻合术和跨面神经、游离股薄肌移植实现双重支配的目的。随着生物工程和材料技术的快速进展,必然会给晚期面瘫修复带来更有力和可靠的新方法。