先天性白内障术后人工晶状体眼近视的角膜塑形镜单眼视设计矫正1例

陈志 周佳奇 瞿小妹 周行涛 薛枫

资料患儿男性,11岁。因双眼先天性白内障术后近视增长过快2年就诊于我院屈光专科。患儿8年前(3岁)因双眼先天性白内障于我院在全身麻醉下行双眼晶状体切除+前段玻璃体切除+人工晶状体植入术。术前用A超测得双眼眼轴长度分别为20.89 mm和20.43 mm,将角膜曲率半径7.80 mm代入SRK/T公式预测人工晶状体度数,将术后目标屈光度设为+5.00 D,得到双眼人工晶状体度数分别为24.53 D和26.28 D,故术中双眼分别植入24.50 D和26.00 D的博士伦Akreos-Adapt人工晶状体。手术过程顺利,术后予妥布霉素地塞米松滴眼液、普拉洛芬滴眼液双眼3次/d抗炎,术后情况稳定。

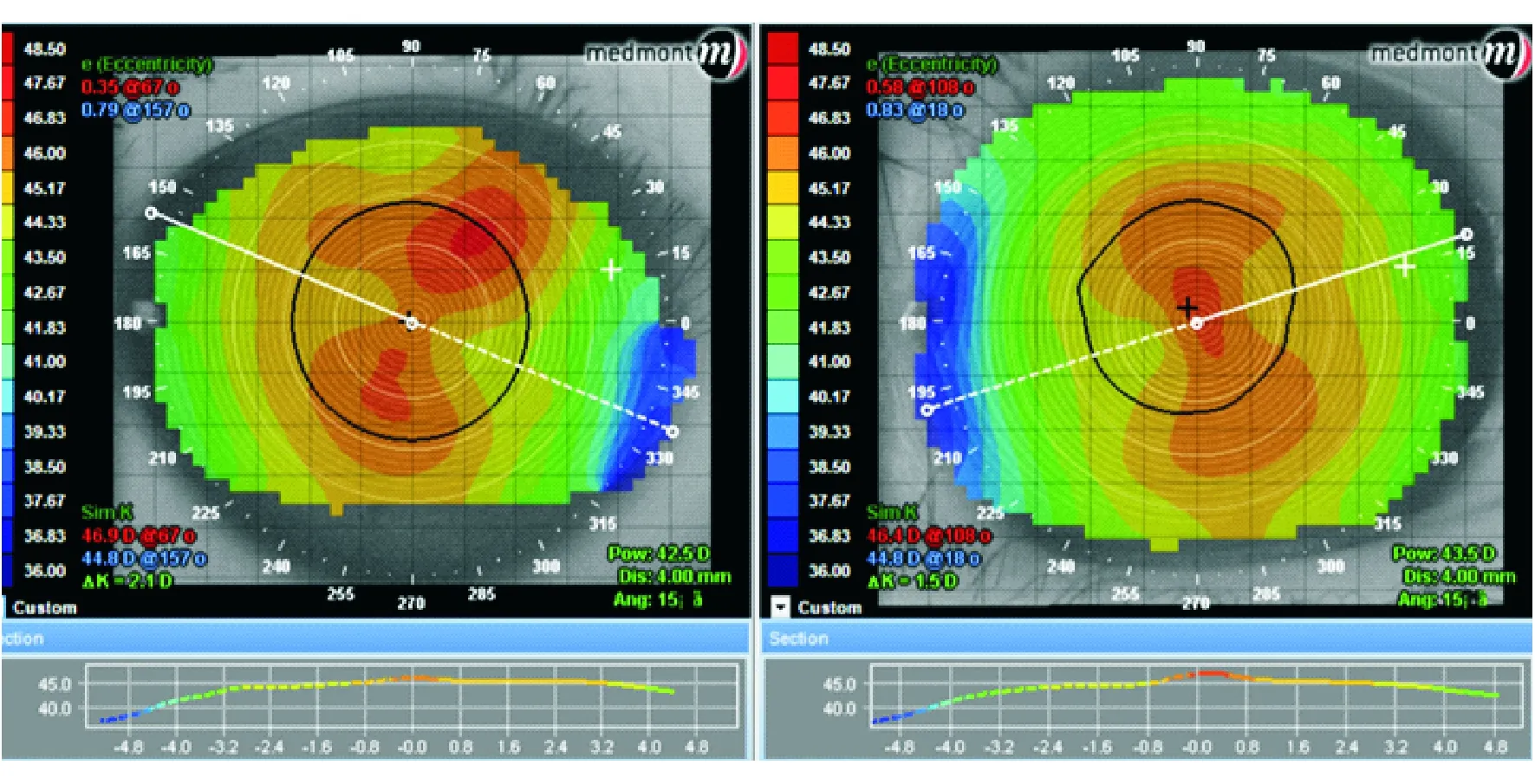

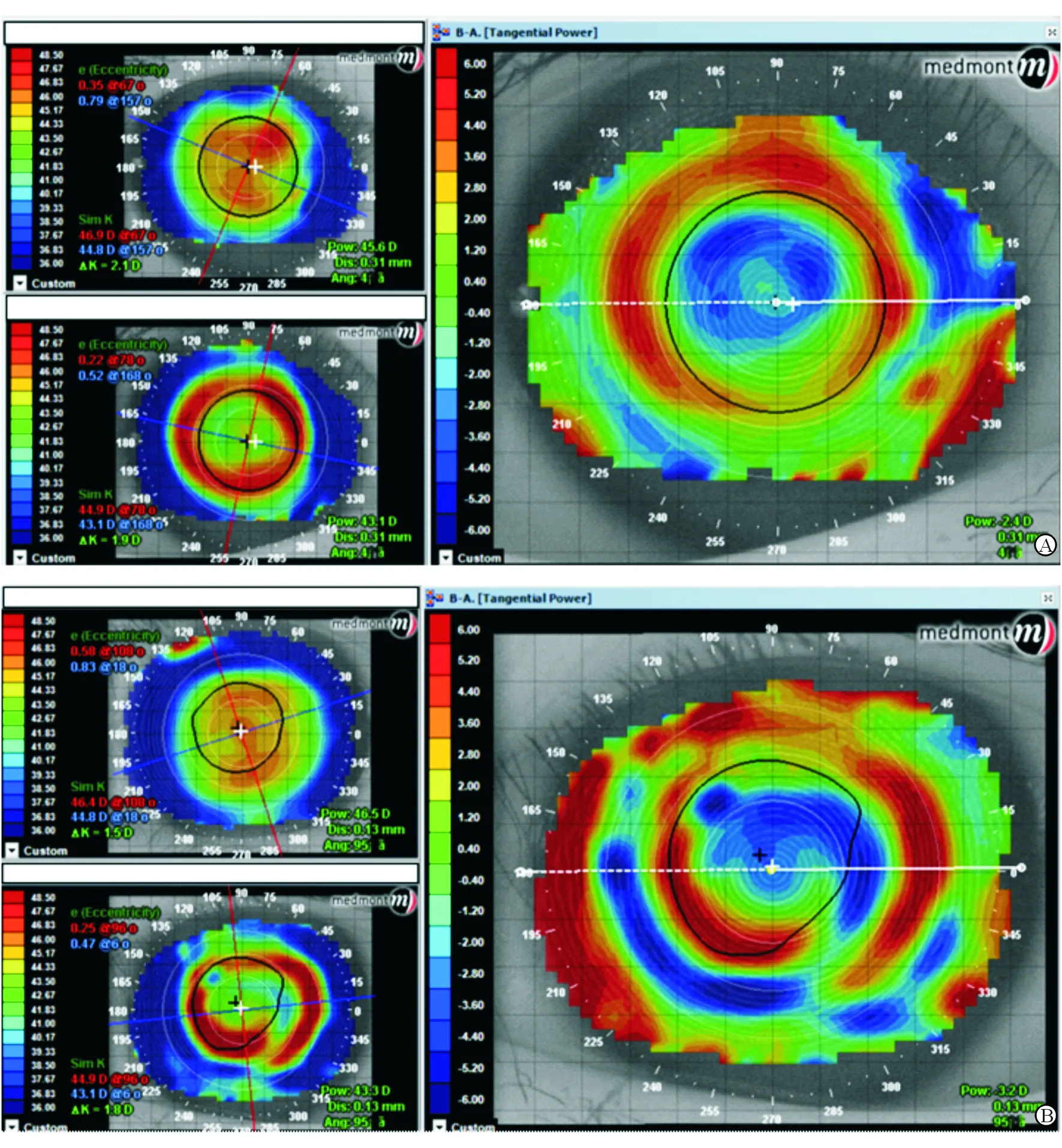

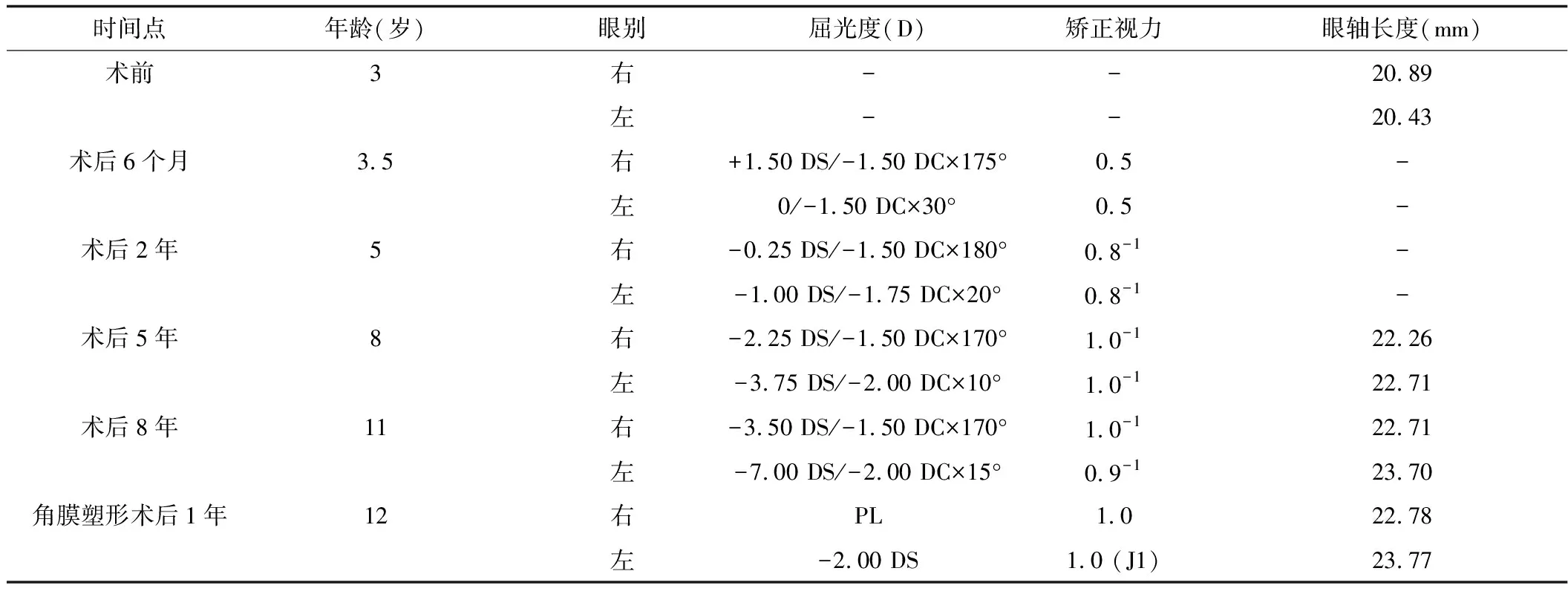

患儿术后6个月随访时,验光结果:右眼+1.50 DS/-1.50 DC×175°→0.5,左眼0/-1.50 DC×30°→0.5;术后2年验光结果:右眼-0.25 DS/-1.50 DC×180°→0.8-1,左眼-1.00 DS/-1.75 DC×20°→0.8-1。随后患儿失访。8岁(术后5年)时因为双眼远视力下降就诊。屈光度:右眼-2.25 DS/-1.50 DC×170°→1.0-1,左眼-3.75 DS/-2.00 DC×10°→1.0-1;双眼眼轴长度分别为22.26 mm和22.71 mm。由于患儿已到学龄,给予单光框架眼镜矫正远视力,视近时不戴镜。11岁复查时,屈光度:右眼-3.50 DS/-1.50 DC×170°→1.0-1,左眼-7.00 DS/-2.00 DC×15°→0.9-1;双眼眼轴长度分别为22.71 mm和23.70 mm。鉴于患儿近视进展过快,进行裂隙灯眼表、角膜地形图(图1)、角膜直径等检查后验配角膜塑形镜。根据检查和试戴结果,给予44.00/-3.00/10.6和43.75/-5.00/10.6的四弧反几何设计角膜塑形镜(欧几里得,美国)作为处方镜片。戴镜2周复诊时,右眼裸眼视力为1.0,远屈光度为平光;左眼裸眼视力为0.5,远屈光度为-2.00 DS→1.0,近视力J1。角膜地形图切向屈光力差异图显示双眼角膜塑形位置居中(图2)。配戴角膜塑形镜4个月和1年复诊时的屈光度、视力和角膜地形图稳定。1年时双眼眼轴长度分别为22.78 mm和23.77 mm。术前及术后各时间点的双眼屈光度、矫正视力和眼轴长度等情况见表1。

图1. 双眼配戴角膜塑形镜前角膜地形图

讨论(1)先天性白内障术后屈光发育。该病例患儿在白内障术后的2年内屈光度相对稳定,保持缓慢的正视化。目前研究[1]认为,先天性白内障术后手术眼的眼轴增长与健康的非手术眼差异不明显,但取决于两者的术前差异,术前眼轴越短的术后增长越快。术后植入人工晶状体与否对眼轴增长的影响也有争议。一些研究认为,植入人工晶状体比不植入人工晶状体眼轴增长更快,而其他研究则得出相反的结论[2]。白内障术后植入人工晶状体和配戴框架眼镜/角膜接触镜对眼轴发育影响的差异可能来自于以下因素:①人工晶状体眼平均接受手术的次数更多,术中产生的某些化学递质可能对眼轴发育有影响,比如前列腺素[3];②光学效果,尤其是视网膜离焦可能不同。视网膜离焦在动物实验中证实对眼球发育有重要影响[4]。本病例患儿双眼同时接受白内障摘除+人工晶状体植入术,预留远视度数相同,但在7~9岁期间左眼近视增长速度明显快于右眼,原因有待进一步阐明。

图2. 双眼配戴角膜塑形镜2周角膜地形图 A为右眼,B为左眼;左上为配戴角膜塑形镜前,左下为配戴后,右为配戴后前切向屈光力差异图

时间点年龄(岁)眼别屈光度(D)矫正视力眼轴长度(mm)术前3右--20.89左--20.43术后6个月3.5右+1.50 DS/-1.50 DC×175°0.5-左0/-1.50 DC×30°0.5-术后2年5右-0.25 DS/-1.50 DC×180°0.8-1-左-1.00 DS/-1.75 DC×20°0.8-1-术后5年8右-2.25 DS/-1.50 DC×170°1.0-122.26左-3.75 DS/-2.00 DC×10°1.0-122.71术后8年11右-3.50 DS/-1.50 DC×170°1.0-122.71左-7.00 DS/-2.00 DC×15°0.9-123.70角膜塑形术后1年12右PL1.022.78左-2.00 DS1.0 (J1)23.77

注:“-”示无此项

(2) 人工晶状体眼的屈光矫正。关于先天性白内障术后人工晶状体度数的选择和植入时机存在很大争议,但总体原则是,越早植入人工晶状体,需保留远视度数越多。比如,6周龄以内预留+8 D,6周龄~1岁以内预留+6 D,1~5岁预留度数依次递减。但即使预留了远视度数,术后仍会有相当一部分患儿随生长发育出现明显近视。该病例患儿在术后未出现预期的远视屈光度,可能与术前低估角膜屈光力有关:进行人工晶状体度数预测时,代入的角膜曲率半径7.80 mm是成人平均角膜曲率半径,而该患儿在验配角膜塑形镜时(10岁)角膜顶点屈光力仍分别有45.60 D和46.50 D(图2),远大于默认曲率半径(7.80 mm)所对应的43.25 D,这是造成患儿术后无足够远视储备、早发近视的重要原因。

由于人工晶状体眼无调节力,双眼手术的患儿需配戴双光镜或渐进多焦镜同时维持远近视力,用单眼视设计方案矫正则鲜有报道。本例患儿在10岁时出现了明显的屈光参差(右眼-3.5 D、左眼-7.0 D),我们选择用角膜塑形镜全矫患者右眼屈光不正,左眼欠矫-2.0 D,达到右眼视远-左眼视近的单眼视矫正目的,是先天性白内障术后人工晶状体眼屈光不正值得尝试的矫正方案,其对远期双眼视功能的影响尚未见文献报道,该患儿也未保留相关临床资料,有待进一步研究。

(3) 近视进展的控制。该患儿在8~10岁2年不到的时间内双眼近视屈光度分别增加-1.25 D和-3.25 D,眼轴分别增长0.45 mm和0.99 mm,其中左眼屈光发育速度明显快于正常同龄近视儿童[5]。近视发生与发展的具体机制尚未阐明,但比较肯定的是,青少年近视进展同时受到遗传和环境因素影响。目前,有效减缓近视进展的方案有药物和光学方法。其中,以阿托品为代表的药物干预方法可能通过阻滞M受体影响巩膜重塑,从而延缓眼轴增长,但在高浓度(1%)剂量使用停药后的反弹效应明显,且有睫状肌麻痹、扩瞳的副作用[6],对本病例的人工晶状体眼显然不适用;而低浓度阿托品(0.01%)对人工晶状体眼的近视控制效果尚无报道,也无法解决患者的屈光参差问题。光学方法中,控制近视最有效的方法是角膜塑形镜。

角膜塑形镜是一种反几何设计的硬性透气性角膜接触镜,通过夜戴方式矫正中低度近视,使配戴者白天在不戴镜的情况下拥有清晰的视力。根据Smith[7]对多项对照研究的统计分析,长期配戴角膜塑形镜(2年及以上)的近视青少年眼轴增长与配戴单光框架眼镜相比平均减缓41.7%。多项研究提示,角膜塑形镜控制近视进展的原理可能与改变周边视网膜离焦的作用有关,但没有直接证据证实这种因果关系。

该病例患儿在配戴角膜塑形镜后的1年内双眼眼轴增长均为0.07 mm,较其配戴角膜塑形镜前明显减缓。但我们未检测该患儿配戴角膜塑形镜前后的周边视网膜离焦状态,因此其眼轴增长延缓的原因有待进一步研究。有文献[5]报道,新加坡和中国香港等地区华人青少年在8~11岁之间平均每年近视屈光度增加-0.56~0.68 D,眼轴增长0.30~0.32 mm,相比之下该病例患儿在配戴角膜塑形镜后眼轴增长明显减缓,但仍需更长期的观察。

本病例提示,用角膜塑形镜矫正先天性白内障术后人工晶状体眼近视是安全的,对中度近视全矫、高度近视欠矫的单眼视矫正方法不仅可以使患者在白天不借助其他矫正镜片的情况下拥有良好的远近视力,而且能有效控制近视进展,是一种值得尝试的屈光矫正方案。