华北克拉通北缘寒武系层序地层划分

吴和源,赵宗举,汪建国,王培玺,龚发雄,肖 飞

1.西安石油大学地球科学与工程学院,西安 710065 2.中国石油新疆油田公司博士后工作站,新疆 克拉玛依 834000 3.中国石油学会,北京 100724 4.中国石油冀东油田公司勘探开发研究院,河北 唐山 063004 5.中国地质大学能源学院,北京 100083

0 引言

作为局部和区域范围地层对比的一种有效工具,层序地层学已被地质工作者广泛接纳[1-4],其“空间上相序的有序性及时间上环境变化的同步性”两大特征[5]使得区域地层对比效率大大提升,成为地层学研究的重要工作方法。华北克拉通作为重要的油气勘探领域[6-8],寒武系碳酸盐岩的层序地层学研究由来已久,在早期冯增昭等[9]对古生界岩相古地理论述的基础上形成多样的层序地层研究划分方案[5,10-13],成为局部地层对比的主要线索。随着深层油气勘探逐步被重视[14-16],尤其是任丘及冀东古潜山油气藏的发现[17-18],下古生界碳酸盐岩成为华北地区油气勘探关注的焦点;其中,寒武系更因为其多层系碳酸盐岩的发育,为冀东油田南堡凹陷区的油气增储上产带来希望,成为区域油气勘探的重点目标。然而,由于早期寒武纪层序地层划分主要基于单露头剖面进行研究,多样划分方案并未达成一致共识,导致区域范围地层对比存疑,阻碍了油气勘探的进程。因此,以华北地区广泛的露头剖面资料分析为基础,结合主要油田录井、测井以及地化分析资料,对寒武系沉积环境演变以及层序地层格架进行重新认识,将有益于区域范围内的地层对比,为区域油气勘探提供线索。

1 地质背景

受地质历史时期多旋回叠加改造作用影响,华北克拉通东北部(图1)太古宇结晶基底之上表现为多套沉积盖层特点[6],是中国含油气层系最多的盆地之一。除第三系油气勘探潜力巨大之外,各油气探区下古生界油气藏相继被发现,寒武系作为下古生界碳酸盐岩发育的主要层系,成为潜山和内幕油气藏勘探的重点目标。由于初期沉积缺失,寒武系由下向上发育府君山组、馒头组、毛庄组、徐庄组、张夏组、崮山组、长山组、凤山组8套地层。区域广泛分布的24个露头剖面(图1)以及油区众多井下岩心成为寒武系沉积环境演化以及层序地层划分研究的主要资料。

2 层序地层划分依据

由于地层记录的“复杂性、非渐变性、不完整性和旋回性”特点,旋回地层研究,即“不同级别旋回层序有序叠加形式”研究,是从复杂而不完整的地层记录中寻找更多规律的有效途径。地层记录中旋回层序可进行区域空间的有效追踪对比,即通过沉积趋势空间变化研究区域沉积环境的沉积相演变。因此,结合露头剖面及井下岩心进行旋回性研究分析,是沉积相研究及层序地层划分的重要途径。

华北克拉通北缘寒武系整体表现为碳酸盐台地的发展与成熟过程,形成多样的岩性旋回特征,不论是“碎屑岩-碳酸盐岩”旋回,还是“碳酸盐岩-碳酸盐岩”旋回,均可利用岩性分析还原沉积环境、建立相对水深变化曲线。以2~6个或3~5个具有成因相联系(相似的沉积相及岩性组合)的2~4万年六级旋回组合构成1个五级旋回(图2);4个具有成因相联系的五级旋回纵向叠置构成1个准层序组(四级旋回);多个具有相同沉积成因的准层序组共同构成一个“由不整合面及其可以对比的整合面所限定的”三级层序。形成以六级高频旋回研究为基础,分析五级旋回构成,建立四级准层序组,进而划分三级层序的层序划分工作方法,尽可能按照旋回地层叠加样式(图2)进行分析,确保层序地层划分的可靠性。

3 层序地层划分

在年代地层框架内,对寒武系进行旋回岩性叠 加样式分析,结合录井、测井层序地层研究,以及相对水深曲线还原,认为华北地区寒武系表现为7个三级层序垂向叠置的特点。由于沉积连续性差异,各三级层序界面表现出不同的层序界面属性特征:府君山组顶面为Ⅰ型层序界面,张夏组及长山组顶面为Ⅲ型层序界面,其余层序顶面均为Ⅱ型层序界面。

以下分析区域露头剖面岩性-岩相差异,为层序地层划分提供有利证据(图3—图7)。

3.1 层序SQ1(府君山组)

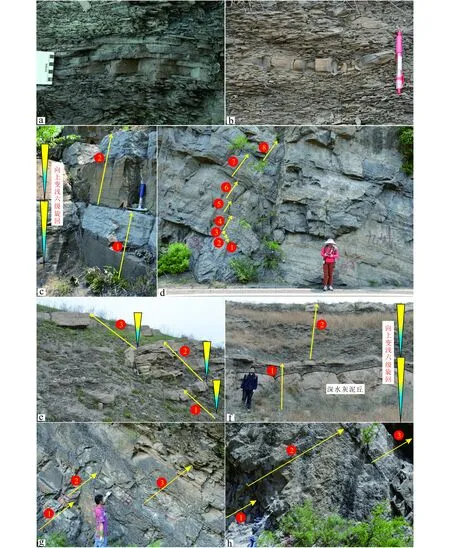

府君山组,对应国际地层表寒武系第二统第四阶下部[19],又称昌平组[20-21],为华北克拉通古生界最老的碳酸盐岩地层,与下伏青白口系景儿峪组呈平行不整合接触(图3a、b),单独构成华北北缘寒武系第一个三级层序。

潮下藻席向局限藻席相变的低能开阔缓坡沉积背景主导了府君山组碳酸盐岩沉积,形成海侵体系域(TST)+高水位体系域(HST)的体系域叠置样式,表现为藻黏结泥晶灰岩(图4a)为主体、白云石化作用广泛发育的特征(图3c)。TST早期,多形成底部膏溶角砾岩向上部藻黏结泥晶灰岩相变的六级岩性旋回叠加特征,不同区域膏溶角砾发育程度差异明显,角砾原岩为藻黏结-藻纹层泥晶灰岩或灰质白云岩,且藻黏结泥晶灰岩普遍发育生物扰动虫孔;

a. 府君山组潮下藻席:藻黏结泥晶灰岩,巍山;b. 馒头组潮上混积坪:含泥质纹层泥晶灰岩,南堡8井;c. 毛庄组高水位体系域潮间带:砂屑鲕粒灰岩,下苇甸;d. 徐庄组台内洼地:粉砂岩,北京西山;e. 徐庄组台内滩:具生物扰动亮晶鲕粒灰岩,茜素红染色,单偏光,下苇甸;f. 张夏组台内滩相:含泥亮晶鲕粒灰岩,单偏光,域山;g. 崮山组台内滩相:亮晶鲕粒灰岩,单偏光,域山;h. 长山组潮间带:含砂屑叠层石灰岩,单偏光,域山;i. 凤山组潮下藻席:藻黏结泥晶灰岩,单偏光,孟家峪。图4 华北克拉通北缘寒武系各组主要岩性微观特征Fig.4 Micro-characteristics of Cambrian in the northern margin of the North China craton

TST晚期,高频旋回岩性叠置表现为藻黏结泥晶灰岩与深灰色中厚层状白云质灰岩上下叠置的特点,沉积环境水体加深,生物扰动作用减弱,局部南堡凹陷区TST上部见泥质条带与薄层泥晶灰岩互层的深水沉积特点(图5a),构成一个持续的海侵过程。HST沉积水体逐渐变浅,形成局限藻席环境灰白色厚层灰质白云岩(图5b),由于顶部长期淡水风化淋滤溶蚀作用影响,层序界面附近见不同程度溶蚀现象(图5c),局部地区见大型溶洞以及坍塌角砾(图3d),成为Ⅰ型层序界面的重要表征;同时,Ⅰ型层序界面附近由于较强的白云石化作用以及有利的淡水淋滤溶蚀,府君山组高水位期厚层灰质白云岩可作为潜在的油气有利储层,在南堡凹陷区已经得以证明。

3.2 层序SQ2(馒头组)

馒头组整体为一套浅水潮上灰泥坪沉积(图4b),为三级海平面短暂上升并长期处于浅水蒸发混积陆棚的沉积产物,表现为由单一高水位体系域构成三级层序的特点。

府君山组沉积期后,由于馒头组海侵作用持续时间短以及基底构造沉降等因素的共同影响,馒头组海侵并未留下明显的深水沉积记录;相反,SQ1的Ⅰ型层序界面之上直接披覆了HST蒸发灰泥坪灰黄色膏溶角砾岩(图3e、f)夹泥质白云岩的特征(图5d),且向上沉积环境持续变浅,膏溶角砾岩整体向紫红色过渡。唐山地区馒头组顶部见泥质白云岩夹层,以紫红色白云质泥灰岩为主,山东清县馒头组顶部发育薄层泥晶灰岩与中厚层白云岩构成的六级岩性旋回(图3g),与南堡凹陷以及文安斜坡馒头组顶部白云岩层岩性一致。与府君山组Ⅰ型层序界面不同,馒头组顶部潮上灰泥坪沉积并未经历长期风化淡水淋滤溶蚀作用,而是被毛庄组底部深水灰绿色钙质泥页岩直接覆盖,形成沉积水体的快速加深。该类型层序界面并未长期暴露水体,表现为Ⅱ型层序界面的特点。

3.3 层序SQ3(毛庄组)

毛庄组为一个水体快速加深后缓慢变浅的沉积过程,表现为半局限—局限混积陆棚的沉积背景,陆源碎屑物质供给量较馒头组有所增加,形成碎屑岩与清水碳酸盐层混积的特点。

海侵早期,北京西山地区表现为中厚层—厚层状紫红色泥岩与钙质粉砂岩透镜体的岩性旋回叠置样式,发育潮间带特有的脉状层理,直接覆盖于馒头组膏溶角砾岩之上,向上沉积水体逐渐加深,岩性旋回下部单元层钙质粉砂岩逐渐变薄消失,整体以紫红色块状泥岩为主。高水位期则呈现薄层状泥粉晶白云岩与潮上带紫红色块状泥岩互层的高频岩性旋回,且随着水体逐渐变浅,白云岩层逐渐增厚,顶部被徐庄组深水相灰绿色泥岩直接覆盖,形成岩性突变面,为Ⅱ型层序界面特点。唐山及山东地区毛庄组沉积趋势呈现一致变化的特点,例如,南堡凹陷区毛庄组表现为三级旋回整体向上加深再变浅的岩性旋回特征,下部TST表现为以白云质泥岩为主体、夹泥质白云岩透镜体的岩性叠置,上部HST则呈现以蒸发潮坪环境的含生屑或砂屑泥粉晶或粉细晶白云岩为主(图5e、f)、少量白云石化鲕粒灰岩(图4c)和纵向上构成泥质含量向上减少、白云岩层向上增厚的三级旋回变化特征,与上覆徐庄组底部厚层泥页岩突变接触。

3.4 层序SQ4(徐庄组和张夏组)

徐庄组和张夏组表现为一个三级海平面变化旋回的产物,共同构成第四个三级层序,发育海侵体系域、凝缩段以及高水位体系域,受高能开阔缓坡沉积背景主导。该三级层序整体呈现出沉积环境水体加深到变浅的旋回特点,然而在相同沉积趋势变化的框架下,不同地域岩性岩相差异明显。

唐山地区徐庄组—张夏组表现为快速加深—缓慢变浅的旋回变化特点。徐庄组相当于SQ4的TST,为高能开阔缓坡—外缓坡沉积环境,形成一套紫红色泥页岩夹灰黄色粉砂岩透镜的岩性组合,局部发育低角度斜层理鲕粒灰岩透镜层(图6a,b),整体以潮下低能沉积为主体。TST顶部,张夏组底部见厚约2 m的厚层灰色含海绿石鲕粒灰岩,成为凝缩段CS(condensed section)的直接证据;而HST则以上覆张夏组厚层鲕粒灰岩夹泥晶灰岩薄层的高能生屑鲕滩沉积为主体,形成TST+CS+HST的体系域叠置关系。值得注意的是,武山地区HST表现出岩性旋回的显著差异,由紫红色泥页岩与鲕粒灰岩构成的六级旋回(图6e,f)随着高水位期可容纳空间的持续下降,下部单元层逐渐变薄、上部鲕粒灰岩层持续增厚。 然而,尽管高水位体系域早期岩性不一致,但HST顶部均被崮山组灰紫色泥岩与薄板状泥晶灰岩互层披覆,形成层序界面之上沉积水体的快速加深,表现为淹没间断穿时的特点,为淹没不整合型层序界面,即Ⅲ型层序界面。

北京西山徐庄—张夏组由3~4个向上变浅的四级海平面变化旋回叠加而成,呈现沉积水体缓慢加深—缓慢变浅的过程。TST表现为内缓坡沉积特点。徐庄组底部海平面快速加深,由于陆源碎屑供给的影响,形成低能深水相绿灰色粉砂岩或粉砂质泥岩与中薄层状砂屑生屑泥晶灰岩或鲕粒灰岩的多旋回互层(图4d、e,图6c);且随着海侵作用的持续,形成碎屑岩层变薄、清水碳酸盐层逐渐增厚的岩性旋回(图6d)。由于陆源碎屑供给量大,海侵体系域附近并未观察到明显的海绿石鲕粒灰岩凝缩段记录,取而代之的是厚约8.5 m的绿灰色泥质粉砂岩。HST则表现为一个向上变浅的四级海平面变化旋回。其六级岩性旋回主要为薄层泥质粉砂岩与厚—巨厚层鲕粒灰岩构成(图4f,图6g,h),顶部由大套厚层鲕粒灰岩主导(图6h),具生物扰动构造。崮山组深水泥晶灰岩直接覆盖在大套鲕粒灰岩层之上(图7a),表现为沉积水体的快速加深,呈现Ⅲ型层序界面的特点。

3.5 层序SQ5(崮山组)

崮山组表现为张夏组厚层鲕粒灰岩之上水体快速加深到缓慢变浅的沉积过程,由3个准层序组构成,纵向上构成TST+CS+HST的体系域叠置样式。

测井曲线数据来自于庄6斜1井。a. 府君山组含泥质条带粉屑泥晶灰岩,南18井,1 958.6 m;b. 府君山组上部深灰色泥粉晶灰质白云岩,唐14斜1井,2 217.4 m;c. 府君山组顶部具溶蚀孔洞灰质白云岩,唐23斜1井,2 115.8 m;d. 馒头组具水平纹层状泥质白云岩,南13井,1 307.5 m;e. 毛庄组含生屑泥粉晶灰质白云岩,南20井,1 713.5 m;f. 毛庄组砂屑粉-细晶白云岩,唐120斜1井,2 100.8 m。GR. 自然伽马;RLLD. 深侧向电阻率;RLLS. 浅侧向电阻率。图5 南堡凹陷府君山组、馒头组、毛庄组测井、岩性特征Fig.5 Logging and lithofacies features of Fujunshan, Mantou and Maozhuang Formation in Nanpu sag

a. 徐庄组紫红色泥页岩夹鲕粒灰岩透镜层,赵各庄;b. 徐庄组浅灰黄色泥页岩夹粉砂岩透镜层,武山;c. 徐庄组泥质粉砂岩与鲕粒灰岩六级旋回,下苇甸;d. 徐庄组8个由泥质粉砂岩与鲕粒灰岩构成的六级旋回,下苇甸;e. 张夏组3个会自生泥页岩与亮晶鲕粒灰岩六级旋回,武山;f. 张夏组2个由紫红色泥页岩与鲕粒灰岩构成的六级旋回,下部六级旋回紫红色泥页岩夹深水灰泥丘,武山;g. 张夏组3个由薄层泥质粉砂岩与中层状鲕粒灰岩构成的六级旋回特征,下苇甸;h. 张夏组3个由薄层泥质粉砂岩与厚层到巨厚层状鲕粒灰岩构成的六级岩性旋回,下苇甸。图中数字为六级旋回序号。图6 华北克拉通北缘徐庄组、张夏组岩性特征及六级旋回叠置样式Fig.6 Outcrop characteristic of Xuzhuang and Zhangxia Formation in the northern margin of the North China craton

a. 张夏组顶部淹没不整合型层序界面,孟家峪;b. 崮山组底部灰黄色泥页岩夹泥质灰岩条带,武山;c. 崮山组2个由薄层泥晶灰岩与中层竹叶状砾屑灰岩构成的米级旋回,域山;d. 长山组由薄层紫红色泥页岩夹浅灰色泥晶灰岩与中厚层紫红色竹叶状砾屑灰岩构成的六级旋回,雷庄;e. 崮山组—凤山组三级层序野外特征,雷庄;f. 长山组顶部竹叶状砾屑灰岩被凤山组灰绿色泥岩覆盖,为三级层序界面,下苇甸;g. 凤山组底部由灰黄色灰质泥岩夹泥晶灰岩薄层与中厚层竹叶状砾屑灰岩构成的六级岩性旋回,雷庄。图7 华北克拉通北缘崮山组、长山组、凤山组露头岩性Fig.7 Outcrop characteristic of Gushan, Changshan and Fengshan Formation in the northern margin of the North China craton

海侵早期,由于陆源碎屑在基准面上升期被波浪、潮汐以及风暴回流带入沉积区,形成广泛的碎屑岩-碳酸盐岩岩性相序旋回,下苇甸地区基准面震荡上升形成薄板状泥晶粉屑灰岩或泥晶灰岩与砂质泥岩互层;随着海侵作用的持续,下部碎屑岩层逐渐变薄,中部为沉积深灰色薄板状含泥质条带泥晶灰岩构成的凝缩段。高水位期则形成泥晶灰岩与鲕粒灰岩或竹叶状砾屑灰岩构成的岩性旋回(图4g),基准面震荡下降,下部泥晶灰岩层逐渐变薄,上部鲕粒灰岩或竹叶状砾屑灰岩层快速加厚。顶部被长山组底部粉砂质泥岩与薄层竹叶状砾屑灰岩岩性旋回覆盖,沉积水体缓慢加深。

相序的有序性及时间上环境变化的同步性在崮山组沉积期最为明显。唐山地区崮山组三级层序表现为CS+HST的特点:赵各庄地区崮山组底部灰色钙质泥页岩夹泥晶灰岩薄层(图7b)直接覆盖在张夏组厚层鲕粒灰岩之上,潮下低能泥页岩构成凝缩段主体,向上整体表现为沉积水体震荡变浅的高水位体系域特点,形成上部薄层泥晶灰岩与中—厚层鲕粒灰岩的多旋回岩性变化特征(图7c);且随着沉积水体的逐渐变浅,旋回下部泥晶灰岩逐渐变薄,上部竹叶状砾屑灰岩或鲕粒灰岩层具有缓慢增厚的趋势,层序界面顶部被长山组紫红色泥岩和泥质灰岩覆盖(图7e),构成典型的Ⅱ型层序界面。

3.6 层序SQ6(长山组)

长山组单独构成一个三级层序,其体系域叠置样式与崮山组相似,表现为CS+HST的特点。地层厚度整体较薄,北京西山地区厚约17.7 m,唐山地区厚9.4 m,西口南地区厚约20.1 m,岩性变化大,整体表现为快速加深至震荡缓慢变浅的过程。

唐山地区长山组底部为基准面快速加深的过程,表现为凝缩段紫红色泥页岩层直接覆盖在崮山组顶部具氧化边竹叶状砾屑灰岩的HST之上,泥页岩中见大量三叶虫化石;向上HST过渡,形成由紫红色泥页岩夹泥晶灰岩薄层与中厚层竹叶状砾屑灰岩层构成的六级岩性旋回特征(图4h,图7d),向顶部泥页岩层变薄,竹叶状砾屑灰岩层逐渐加厚,顶部被凤山组灰黄色灰质泥岩夹泥晶灰岩直接覆盖,形成长山组三级层序界面加深饥饿间断的特点,表现为Ⅲ型层序界面的属性。西山下苇甸,灰绿色粉砂质泥岩凝缩段直接覆盖在崮山组紫红色氧化边竹叶状砾屑灰岩之上,向上HST形成由绿灰色铁质粉砂岩夹泥晶灰岩与竹叶状砾屑灰岩构成的六级岩性旋回;旋回上部砾屑灰岩单元向上增厚,下部粉砂岩夹泥晶灰岩层变薄尖灭,顶部被上覆凤山组台盆相灰绿色泥岩直接覆盖(图7f),构成Ⅲ型层序界面。

3.7 层序SQ7(凤山组)

凤山组表现为淹没不整合型层序界面之上的一套快速加深后缓慢变浅的台盆沉积(图4i)。单独构成一个三级层序,由TST+HST纵向叠置。唐山地区厚约106.0 m,北京西山地区厚97.5 m。

海侵初期,由于基准面快速上升,在高可容纳空间状态下,形成厚层的潮下低能浅灰或灰黄色泥质灰岩,局部夹泥晶灰岩薄层,表现为典型的L-M旋回。随着海侵的持续,向上逐渐相变为灰质泥岩夹泥晶灰岩薄层与竹叶状砾屑灰岩构成的六级岩性旋回(图7g),高水位期则以潮下低能至台内滩灰色泥晶粉屑灰岩夹薄层状竹叶状砾屑灰岩为主,向上竹叶状砾屑灰岩增多,顶部为灰色薄层状泥晶灰岩与中薄层状竹叶状砾屑灰岩互层特点。

西山地区由于靠近北部物源,海侵体系域以绿灰色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩为主,向上出现灰色薄板状、透镜状泥晶灰岩,上部主要为灰色薄板状泥晶灰岩与绿灰色泥质粉砂岩互层。凤山组中部发育一套深灰色薄板状—薄层状泥晶灰岩夹粉砂质泥岩条纹条带,局部还夹风暴成因的透镜状含生屑竹叶状砾屑灰岩,相当于凝缩段。高位体系域主要岩性为灰色—深灰色薄板状泥晶灰岩、泥质泥晶灰岩及竹叶状砾屑灰岩。顶部为深灰色薄层—中层状竹叶状砾屑灰岩,夹泥质泥晶粉屑灰岩条纹条带,局部见生物扰动及虫孔。层序界面之上为冶里组灰色厚层状藻黏结泥晶灰岩,表现为Ⅱ型层序界面属性。

4 层序地层格架及其主控因素

华北克拉通北缘寒武系具微相类型多样、岩性变化复杂的特征(表1),4种沉积相控制多种亚相,沉积发育了20余类岩性;结合旋回性岩性-岩相分析,辅助碳氧同位素测试手段,从不同角度阐释寒武系层序形成控制机制,在构建五级旋回及准层序组基础上,确立层序划分方案并建立寒武系层序地层格架(图8)。

4.1 全球海平面变化控制

由于海相碳酸盐岩碳同位素可作为全球海平面相对变化的指标,碳同位素变重反映全球海平面相对升高,反之则反映相对下降[22]。碳氧同位素分析对华北北缘寒武系层序地层划分具有重要指导意义。寒武系碳氧同位素整体表现为震荡变重的演化趋势(图8),与相对水深变化曲线较好地对应,在晚寒武世达到最高值,反映了华北克拉通北缘寒武纪海平面整体逐渐上升的演化趋势;该趋势与碳同位素所反映的全球海平面变化趋势总体一致[23]。各层序界面附近均表现为层序界面之下碳同位素变轻与层序界面之上碳同位素正飘逸的特点,暗示沉积水体的快速加深,为层序界面的准确划分提供依据的同时,表明华北克拉通北缘寒武系沉积旋回主要受控于全球海平面变化控制。

HT. 平均高潮线;LT. 平均低潮线;FWWB. 晴天浪基面;SWWB. 风暴浪基面。图8 华北克拉通北缘北京西山下苇甸寒武系层序地层格架综合柱状图Fig.8 Comprehensive stratigraphic column of Cambrian at Xiaweidian, Western Hill of Beijing in the northern margin of the North China craton

4.2 陆源物质供给与碳酸盐加积作用控制

岩性岩相分析以及相对水深变化曲线还原是层序形成-划分的重要基础,也是沉积环境演化的重要依据。华北克拉通北缘寒武系表现为陆源物质供给与碳酸盐加积共同作用的特点,各时期由于沉积环境的不一致表现出两者相互制约的特征。

元古宙末,华北克拉通北缘区域隆升剥蚀后,早寒武世府君山组沉积期发育广泛的海侵,由于沉积基底极其平缓,形成典型的开阔缓坡型碳酸盐台地。馒头组—毛庄组沉积期华北北缘沉积水体较浅,台地周边局部古陆出露,为沉积区陆源碎屑供给创造条件,在波浪、潮汐、风暴回流等营力作用下,混积陆棚的沉积环境纵向上构建了一套碳酸盐-陆源碎屑的混合沉积。中寒武世徐庄组—张夏组沉积期,虽然仍然存在陆源物质的供给,但因其沉积水体显著加深,且早期出露古陆逐渐淹没,导致陆源碎屑供给减少,陆源物质含量向上呈现逐渐减少的趋势,尤其是张夏组沉积晚期,华北克拉通北缘基本为清水碳酸盐台地环境。与此同时,由于鲕粒灰岩、生屑灰岩、灰泥丘等以高产率碳酸盐岩为主的沉积物在缓坡边缘的快速堆积与加积作用,原来的缓坡型沉积基底逐渐在缓坡边缘附近构筑成镶边型障壁,将台地类型由缓坡型台地演变成为镶边型台地,使得台地边缘斜坡坡度增大。晚寒武世,华北克拉通北部边缘整体演变为镶边型台地边缘,成为隔离华北克拉通与外海的屏障,使得来自外海的波浪、潮汐等水动力大量消减,陆源碎屑供给急剧减少,克拉通内部整体表现为低能的沉积环境,形成晚寒武世以泥晶碳酸盐岩为主的沉积,与张夏组、徐庄组等开阔缓坡环境的高能鲕粒灰岩等滩相沉积显著区分。

5 结论

1) 华北克拉通北缘寒武系为碳酸盐岩台地发展—成熟的演化过程。府君山组至张夏组构成整体退积的地层序列,崮山组至凤山组构成加积到进积地层变化特征,分别代表了台地的两个发育阶段:以张夏组末期为边界,中—下寒武统表现为局限—开阔型缓坡的沉积背景,上寒武统为镶边型台地沉积格局。

2) 寒武系可划分为7个可区域性对比的三级层序,除徐庄组和张夏组共同构成一个三级层序之外,其余各组均独自对应一个三级层序。

3) 寒武系相对水深变化曲线以及碳氧同位素的震荡上升,暗示了华北北缘寒武系持续的海侵过程,与全球海平面演化趋势一致,表明全球海平面变化对区域层序形成具有控制作用,各层序界面附近碳同位素不同程度的正飘逸,为三级层序划分提供重要参考。

4) 陆源碎屑供给以及碳酸盐加积作用在全球三级海平面变化框架下共同制约着华北北缘寒武系各三级层序的发育演化,沉积环境整体由开阔至镶边演化的过程是两者共同作用的综合表征。

——以加拿大麦凯河油砂储集层为例