小秦岭镰子沟金矿床地质特征、黄铁矿原位硫同位素组成及成因意义

代军治,高菊生,钱壮志,张龙斌, 周金隆,李 平,高 毅

1.西北有色地质矿业集团有限公司,西安 710054

2.长安大学地球科学与资源学院,西安 710054

3.咸阳西北有色七一二总队有限公司,陕西 咸阳 712000

0 引言

硫在自然界中有4个稳定同位素(32S、33S、34S和36S),彼此相对质量差较大,在不同介质中具有不同的分馏特征,被认为是非常重要的地球化学示踪元素,并广泛应用于地质、地球化学、生物和环境污染等研究领域[1]。目前,常规的硫同位素分析方法主要是将硫化物单矿物中的硫整体转换成二氧化硫,然后利用气体质谱仪分析硫同位素组成,这种测试方法虽然避免了不同矿物之间的混合污染,但仍存在2个不足之处:①用于实验分析的单矿物通常是经过人工和机械分选提纯而来的,虽然实验要求样品纯度达到98%以上,但具共生、镶嵌或包裹结构的矿物难以剔除,不可避免产生人为误差和样品污染;②单矿物在结晶生长的过程中需要一定时间段,这个时间段内可能会有不同的环境差异,或多或少的会有不同来源硫的加入,形成矿物成分差异,如矿物环带结构,而传统的整体直接氧化法不能区分这种成分差异,只能得到单矿物同位素平均值[2]。

近20多年以来,激光原位微区分析技术得到长足发展,在硫同位素原位微区分析方面主要有:二次离子质谱(SIMS)、激光气体质谱(LA-GS-MS)和激光剥蚀多接收杯电感耦合等离子体质谱(LA-MC-ICP-MS)方法。SIMS和LA-GS-MS均可获得精确的硫同位素组成,但前者基质效应较大[3-4],后者需要大量的高含量硫样品,且耗时较长[5-7]。LA-MC-ICP-MS则是在高空间分辨率条件下,具有较低的检测限、分析速度快,且基质效应对其影响较小的特性[8-13]。利用LA-MC-ICP-MS进行硫化物原位微区硫同位素分析已成为精确获取成矿物质中硫源信息的必然趋势。镰子沟金矿床是陕西小秦岭地区于葫芦沟金矿之后发现的第二个构造蚀变岩型金矿床,前人[14-15]曾开展过矿床地质特征和成矿物质组成及来源初步探讨,但成矿物质来源是否与新太古界太华群或区域燕山期花岗岩有关,仍有待进一步研究。本文采用LA-MC-ICP-MS技术对镰子沟金矿床黄铁矿进行原位微区硫同位素分析,并结合矿床地质特征及硫、铅同位素组成共同探讨成矿物质来源,深化矿床成因,以期为区域金矿找矿勘查提供更多证据。

1 矿床地质特征

1.1 矿区地质

镰子沟金矿床位于华北陆块南缘小秦岭金矿集区西部驾鹿金矿田内。区域出露地层主要有新太古界太华群角闪岩相—麻粒岩相变质岩和中元古界高山河群滨海—浅海相碎屑岩;近EW向的朱家沟—小河断裂、NE—NNE向太子坪—上坪、高山河—驾鹿断裂以及近EW向大月坪—金罗斑复背斜组成了区域主要构造格架;区域岩浆岩主要是燕山期的华山和老牛山花岗岩基。矿区出露地层主要有太华群秦仓沟组斜长片麻岩和高山河群变石英砂岩夹泥砂质板岩。前者是主要的赋矿地层,后者以角度不整合接触覆盖于秦仓沟组之上(图1),是次要赋矿围岩。矿区构造以角度不整合和断裂破碎带构造为主。其中,NE—NNE向断裂破碎带控制着镰子沟金矿床的展布,NW向断裂局部穿切NE向断裂,对矿体起破坏作用。矿区岩浆岩主要有古元古代辉绿岩脉和正长斑岩脉((1 803±21)Ma)和晋宁期片麻状花岗岩。脉岩与矿区主构造线方向一致,呈NE向。辉绿岩脉穿切矿区秦仓沟组和高山河群,部分地段被正长斑岩穿切。正长斑岩受流体蚀变影响,正长斑岩中钾长石多发生铁染化、高岭土化,少量碳酸盐化和绢云母化,部分钾长石仅保留斑晶形状。

1.2 矿体特征

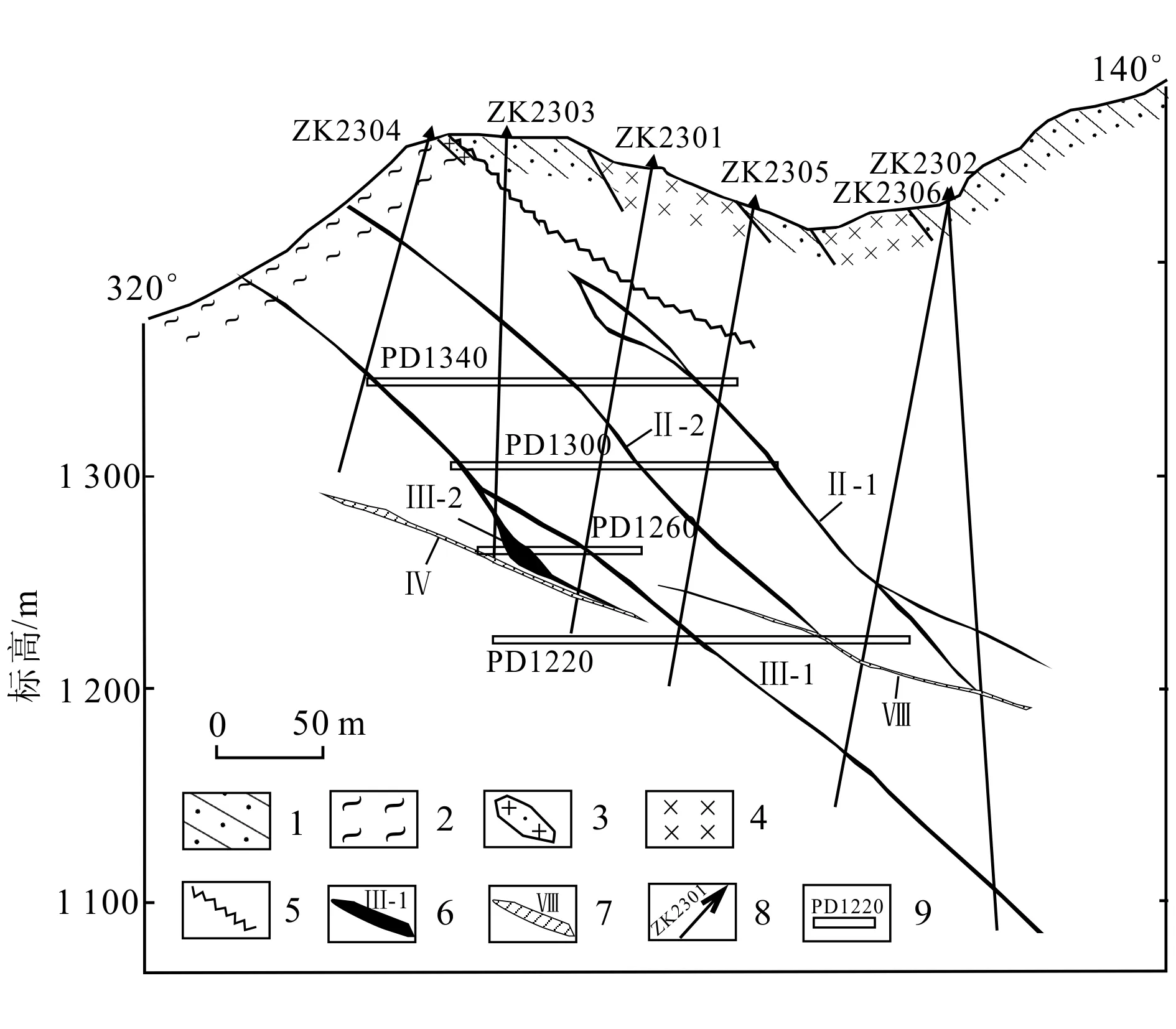

镰子沟矿床以金为主,部分矿体共伴生钼。矿体受区内NE—NNE向断裂构造控制,现已圈出矿体9个,除Ⅰ号矿体分布于高山河群内,其他矿体均分布于秦仓沟组的破碎蚀变带或断裂中(图1)。矿体走向35°~80°,倾向南东,倾角25°~55°;矿体长55~550 m,厚一般1.0~2.5 m,形态以脉状、透镜状为主,金品位一般为(1.50~3.50)×10-6,平均为2.20×10-6。其中,Ⅲ-1、Ⅳ号是矿床规模较大的工业矿体。矿石类型有石英脉型和碎裂蚀变岩型,石英脉型占比略高,金平均品位2.25×10-6;Ⅳ号、Ⅷ号矿体为本次新发现的半隐伏、隐伏共生金钼矿体,分布于Ⅲ-1矿体上下盘,产状较缓,倾角25°左右,在深部分别有与Ⅲ-2、Ⅱ-2号金矿体合并或相交的趋势(图2),矿石类型与金主矿体相同。金钼矿体中金平均品位为2.30×10-6,共生钼品位最高0.82%,一般<0.06%。

1.第四系;2.中元古界高山河群;3.新太古界太华群秦仓沟组;4.片麻状混合岩;5.辉绿岩脉;6.正长斑岩脉;7.花岗岩;8.破碎蚀变带;9.金矿体及编号;10.不整合地质界线;11.地质界线;12.勘探线。据文献[14-15]修编。图1 镰子沟金矿床地质图Fig.1 Geological map of Lianzigou gold deposit

1.高山河群碎屑岩;2.秦仓沟组斜长片麻岩;3.正长斑岩;4.辉绿岩;5.不整合接触面;6.金矿体及编号;7.金钼矿体及编号;8.钻孔及钻孔号;9.坑道。图2 镰子沟金矿床23线剖面图Fig.2 No.23 exploration section of Lianzigou gold deposit

1.3 矿石特征

镰子沟金矿床的矿石矿物主要有黄铁矿、方铅矿,其次为赤铁矿、黄铜矿、辉钼矿、黝铜矿,少量闪锌矿、碲化物(图3)、磁铁矿;脉石矿物主要是石英、钾长石,其次是绿泥石和绿帘石、高岭土、方解石和绢云母,少量重晶石。矿石中与金共伴生的矿物主要为黄铁矿、碲化物[14-15](斜方碲金矿、碲镍矿、碲铅矿、碲金矿)和黝铜矿,且是主要的载金矿物。碲化物多分布于硫化物裂隙或其边部[15]。金主要以自然金形式赋存于硫化物与碲化物(如碲化物与锌黝铜矿、碲铅矿与黄铜矿)、硫化物与脉石矿物之间,其次是裂隙金和包裹金(图3i)。

矿石结构有自形、半自形、他形晶粒结构,交代结构、包含结构、碎裂结构等;矿石构造主要有块状、脉状、细脉-网脉状、角砾状、浸染状、碎裂状等构造(图3)。

镰子沟金矿床的矿石类型有石英脉型、碎裂蚀变岩型(或构造蚀变岩型)和氧化型,以前两者为主。石英脉型矿石中石英体积分数较高(图3b),岩石、矿石能干性强,不易碎裂,以脉体形式出现,穿切强烈钾化、绿泥石化围岩,矿石中石英、多金属硫化物被后期赤铁矿交代、包含,品位一般为(2.0~6.0)×10-6;碎裂蚀变岩型矿石受断裂挤压影响呈碎裂岩块(图3c),与石英脉型矿石不同的是矿石中钾长石体积分数较高(w(K2O)>3%),石英体积分数相对低,岩石、矿石能干性弱,易碎裂,黄铁矿、方铅矿、黄铜矿等多金属硫化物相对较少,品位一般为(0.5~3.0)×10-6;氧化型矿石由以上两种矿石在浅表氧化而成,硫化物发生褐铁矿化,矿石较碎裂,金品位最高可达200×10-6。

1.4 围岩蚀变

镰子沟金矿床围岩蚀变强烈,以破碎带为中心向两侧对称或不对称分布。蚀变以钾长石化和硅化最为强烈,其次为叠加于其上的黄铁矿-方铅矿化、碳酸盐化、绿泥石化、高岭土化、绢云母化、赤铁矿化和少量的重晶石化。

钾长石化:在矿区蚀变最为普遍,分布范围较广,在矿体中和上下盘围岩中均发育。有两种表现形式:一种为围岩强烈钾长石化,钾长石主要沿斜长片麻岩片麻理产出,与绿泥石或绿帘石化相伴,形成条带状构造,是钾质流体使秦仓沟组岩石发生强烈蚀变,属早期钾化(图3a、d);另一种呈带状分布于构造破碎带或裂隙两侧,对称或不对称分布,单侧带宽度5~7 m,形成钾长石化蚀变带,此类钾长石受后期热液流体蚀变影响,基本已完全蚀变,铁质析出并受氧化而呈现出砖红色,一般无双晶。

硅化:主要表现为细脉、网脉状石英脉充填、交代围岩,硅化强烈地段围岩褪色现象明显,金品位较高,伴随金属硫化物叠加易形成金矿体富矿段。根据硅化形成的早晚顺序,大致分早、中、晚3个阶段:早阶段硅化与钾长石化伴生,石英颗粒为乳白色细—中粒粒状,金矿化一般较弱;中阶段硅化表现为石英脉、细脉交代早期硅化岩石,并伴有较强多金属硫化物矿化和少量钾长石(图3b、e),金矿化一般较强;晚阶段呈石英细脉、网脉状,常与方解石共生,沿断裂、裂隙充填交代早期钾硅酸盐化蚀变体,基本不与钾长石、硫化物共生,金矿化一般较弱。

黄铁矿化:常与硅化、钾长石化伴生。根据晶形及产出状态可分为3个世代:早世代黄铁矿呈亮黄色或浅黄色,中—粗粒自形晶结构,星散状、浸染状分布于石英脉和片麻岩中,含金性较差;中世代呈暗黄色或铜黄色,中细粒半—自形晶结构,以浸染状、网脉状、团块状分布于石英脉中(图3e、f、h、i),并常与方铅矿、黄铜矿、钾长石伴生,含金性好;晚世代表现为浅黄色-黄白色,中粒立方体自形晶或他形晶,多呈星点状、他形集合体分布于石英脉中,含金性差。在近地表和裂隙发育地段,黄铁矿多氧化成褐铁矿,有时褐铁矿呈黄铁矿假象,褐铁矿化较强时常常形成金的次生富集带。

a.强烈钾长石化、网脉状硅化蚀变岩; b.石英脉型金矿石,赤铁矿沿裂隙交代石英;c.碎裂岩型金矿石被晚期石英-方解石脉交代;d.金钼矿体,辉钼矿薄膜状分布于脉体两壁;e、f.多金属硫化物型金矿石;g.黄铁矿、重晶石共生产出;h.方解石交代共生黄铜矿、黄铁矿、闪锌矿、方铅矿;i.碲铅矿与自然金共生于黄铁矿内部;j.晚期方解石细脉穿切碎裂状石英脉;k.褐铁矿交代黄铁矿,使黄铁矿呈碎裂状;l.赤铁矿呈脉状交代石英。Q.石英;Kf.钾长石;Cc.方解石;Bar.重晶石;Mo.辉钼矿;Py.黄铁矿;Gn.方铅矿;Cp.黄铜矿;Sp.闪锌矿;Alt.碲铅矿;Au.自然金;Hm.赤铁矿;Lim.褐铁矿。图3 镰子沟金矿床典型矿石特征照片Fig.3 Typcial picture of ores from Lianzigou gold deposit

碳酸盐化:主要表现为方解石化,以方解石脉或石英-方解石细脉或不规则粒状形式出现(图3h)。方解石细脉多呈网脉状胶结(交代)早期蚀变岩(图3j),基本不含硫化物;粒状方解石多由斜长石等含钙矿物蚀变而成,与多金属硫化物伴生。

赤铁矿化:为矿区主要特色蚀变矿物之一,呈红褐色,以隐晶质为主,粒状集合体状,多沿钾长石、石英、硫化物裂隙形成交代结构(图3b、k)、角砾状构造,有别于地表风化阶段的放射状结构和多空状构造。

绿泥石化、绿帘石化:主要由黑云母、角闪石等暗色矿物蚀变而成,多分布在矿体上下盘围岩中,伴随钾长石化出现,与金矿化关系不密切。

绢云母化:肉眼不易观察到,在钾长石化蚀变带内外带均有分布,主要为斜长石和钾长石等矿物受热液作用发生蚀变而成。绢云母呈他形细粒。当伴生的硅化石英较多时,呈绢英岩化,同时伴生黄铁矿化时,形成黄铁绢英岩化,与金矿化存在一定关系,但关系不密切,是找金的间接指示蚀变岩。

高岭土化:主要分布在上盘围岩中,与绿泥石化同时出现,为斜长石蚀变矿物,与金矿化关系不密切。

重晶石化:主要发育于多金属硫化物阶段的早期,呈他形粒状,与中期硅化、黄铁矿化共伴生(图3g)。

1.5 成矿阶段

镰子沟金矿床以金矿体为主,个别矿体中金钼共伴生产出,部分金矿体在深部有与金钼矿体合并现象,如Ⅱ-1、Ⅱ-2号金矿体在深部与Ⅷ号金钼矿体合并产出,整体未见明显的穿切关系。综合矿体产出关系、矿石矿物共生组合及脉体相互穿插关系等特征,将镰子沟金矿床划分为5个矿化阶段:钾长石±石英阶段(ⅰ),以带状、团块状钾长石为主,少量硫化物,金矿化弱。石英-辉钼矿(或黄铁矿)阶段(ⅱ),以薄膜状、裂隙脉状辉钼矿±石英细脉或石英-黄铁矿细网脉交代钾化蚀变岩为特征,该阶段金钼同时成矿,矿石的钼品位较高,金品位略低。在Ⅳ、Ⅷ号金钼矿体中,发育石英-辉钼矿阶段,而在其他金矿体中只发育石英-黄铁矿阶段。石英-多金属硫化物-碲化物阶段(ⅲ),是金的主成矿阶段,发育黄铁矿、方铅矿、黄铜矿等多金属硫化物和石英,伴有微量的碲化物、重晶石、方解石等脉石矿物,金品位较高。赤铁矿化阶段(ⅳ),略晚于主成矿阶段,表现为脉状或微细粒状赤铁矿沿矿体(石)裂隙交代早成矿阶段矿化蚀变岩,形成赤铁矿、针铁矿、褐铁矿,有利于金进一步富集。石英-方解石阶段(ⅴ),以基本不含硫化物的石英-方解石细脉切割早阶段脉体为特征。

2 硫同位素分析

为了精确获得镰子沟金矿床的硫同位素组成,本次选择激光剥蚀多接收杯电感耦合等离子体质谱(LA-MC-ICP-MS)技术对矿石中黄铁矿进行原位微区硫同位素研究,同时选择与黄铁矿共生的重晶石进行了常规的硫同位素质谱分析。由于方铅矿对该质谱仪器污染较大,且没有分析标样,因此本次未开展方铅矿原位硫同位素分析。黄铁矿原位硫同位素分析在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室矿床地球化学分室完成,重晶石硫同位素采用传统分析方法在核工业北京地质研究院分析测试研究中心完成。黄铁矿原位硫同位素分析仪器为德国Thermo Fisher Scientific公司生产的Neptune Plus多接收杯电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)和德国Lambda Physik公司生产的GeoLas 2005准分子激光剥蚀系统,激光波长为193 nm,能量密度范围为1.6~4.8 J/cm2,激光束斑直径为33 μm,剥蚀频率8 Hz,剥蚀时间40 s,同时采用氦气作为载气,氮气作为补偿气进行实验,分析精度±5‰[12]。测试前及测试过程中选用国际硫化物标样NBS-123(闪锌矿)和WS-1(黄铁矿)进行质量监控。本次测试每4个测点添加2个WS-1标样进行控制,详细测试流程、同位素比值测定及数据处理见文献[12]。重晶石硫同位素分析测试仪器型号为Delta v plus。数据经VCDT物质标准化,分析精度优于0.2‰。

本次选择石英-黄铁矿阶段(样品LZ-8)和石英-多金属硫化物阶段(样品LZ-1、LZ-6和LZ-9)的矿石样品中黄铁矿单矿物进行了硫同位素分析。首先将这些样品磨制成电子探针片,然后在显微镜下观察黄铁矿晶形。选择晶形较好、碎裂少的黄铁矿进行测试,测试位置见图4,测试结果见表1。重晶石样品是由人工重砂分选出纯度为99%的单矿物,测试结果见表2。

图4 镰子沟金矿床黄铁矿原位分析位置及硫同位素值Fig.4 Spot and results of sulfur isotopes in pyrite from Lianzigou gold deposit

表1 镰子沟金矿床黄铁矿原位硫同位素分析结果

表2 镰子沟金矿床重晶石硫同位素组成

注:传统硫同位素气体质谱法分析。

由表1可以看出,镰子沟金矿床黄铁矿原位硫同位素为绝对值较大的负值,硫同位变化范围为-15.27‰~-11.98‰,平均-13.35‰,以富集轻硫为特征。其中,石英-黄铁矿阶段(ⅱ)δ34SCDT值为-12.59‰~-11.98‰,石英-多金属硫化物阶段(ⅲ)δ34SCDT值为-15.27‰~-12.87‰,两阶段黄铁矿δ34SCDT值变化值不大,变化幅度0.28‰~3.29‰;碎裂岩型矿石中黄铁矿硫同位素值(-15.27‰~-14.77‰)略小于石英脉型矿石(-13.55‰~-11.98‰)。同一颗粒δ34SCDT变化值为0.30‰~0.61‰;单颗粒黄铁矿由内向外,δ34SCDT值变化不明显,表明成矿阶段黄铁矿结晶环境比较稳定,黄铁矿在结晶过程中受到围岩混染影响有限。由表2可以看出,重晶石硫同位素值为9.8‰~12.4‰,平均为11.2‰,明显高于共生黄铁矿的硫同位素值。

3 讨论

3.1 成矿物质来源

前人通过综合对比研究指出,小秦岭—熊耳山地区金矿床硫同位素有两种类型。一类是以杨砦峪、文峪、东闯、金洞岔、枪马峪等石英脉型金矿床为代表,矿床硫化物硫同位素组成变化较小,显示低的正值或绝对值较小的负值[16]。该类金矿床中矿石矿物组合主要为黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿及磁黄铁矿等,成矿环境中氧逸度较低,金矿床成矿热液中的总硫值集中在-5‰~5‰,指示该类金矿床中成矿物质硫为幔源硫[16-17]。另一类是以蚀变岩型和少量石英脉型金矿床为主,如小秦岭大湖金矿床和熊耳山地区上宫、前河金矿床及潼关地区部分金矿床,其硫同位素组成表现出明显的负值,变化范围较大[16-17]。该类金矿床中硫化物组合主要以黄铁矿、方铅矿、黄铜矿等为主,另有少量重晶石等硫酸盐矿物产出[18-19],磁黄铁矿不发育,反映成矿环境氧逸度较高。卢欣祥等[16-17]认为这类金矿床矿化早期硫同位素为较小的正值,随着成矿作用的进行,开始出现明显的负值,成矿物质也主要来源于幔源。

原位硫同位素分析表明,镰子沟金矿床黄铁矿的δ34SCDT值为-15.27‰~-11.98‰,不同成矿阶段和矿石类型的硫同位素值变化不大,略小于传统方法获得的黄铁矿δ34SCDT值(-12.6‰~-11.6‰),大于方铅矿的δ34SCDT值(-21.6‰~-18.3‰)[15],但均为绝对值较大的负值。一般来讲,引起矿床δ34SCDT值出现负值的原因主要与体系氧化还原环境和成矿物质来源有关。研究认为,当初始含矿热液中H2S/SO2值较高(> 7)时,含矿热液处于相对还原环境中(无硫酸盐矿物形成),此时结晶出的硫化物的S同位素值通常为较小的负值或小的正值,硫化物的S同位素值基本接近体系总硫值;若体系中H2S/SO2值较小(< 7或更低)时,含矿热液处于相对氧化环境中,此时结晶出的硫化物的S同位素值为中—较高的负值,且显著低于热液的总硫值[20-23]。镰子沟金矿床位于葫芦沟金矿床东侧,矿体受张性断裂构造控制,矿石中钾长石基本已完全发生铁氧化现象,矿石矿物组合为黄铁矿-方铅矿-黄铜矿±重晶石±磁铁矿,磁黄铁矿不发育,指示矿床形成于相对氧化的环境中。碎裂岩型矿石较石英脉型矿石中黄铁矿硫同位素值更低,进一步说明了镰子沟金矿床硫化物硫同位素值为较大负值的原因。晁援等[18]曾获得葫芦沟—镰子沟含矿构造带内构造蚀变岩型金矿床硫化物的硫同位素值为-14.35‰~-7.88‰,共生重晶石δ34SCDT值为8.2‰,与镰子沟金矿床黄铁矿硫同位素值(-15.27‰~-11.98‰)和重晶石硫同位素值(9.8‰~12.4‰)接近。参考共生硫酸盐-硫化物Pinckey-Rafter法[24]估算镰子沟金矿床含矿热液总硫值为-3.6‰。

由成矿物质来源引起δ34SCDT值为负值的因素有两种:一是成矿流体初始硫同位素组成本身富集轻硫,通常与生物成因有关;二是成矿流体初始硫同位素可能为低的正值或绝对值较小的负值(或幔源硫的特征),在成矿过程中围岩物质的加入引起了硫同位素分馏作用,导致δ34SCDT为绝对值较小的负值[16]。镰子沟金矿床矿体受断裂构造和石英脉体控制,成矿物质中不含有机质组分,成矿温度集中于170~310 ℃,属中低温热液类型[15],不具有生物成因标志。进一步研究发现,小秦岭地区金矿床硫化物硫同位素组成不仅与矿床类型有关,与赋矿层位也存在一定关系,而与燕山期岩体(华山、文峪等)的分布距离关系不明显。统计表明,小秦岭地区金矿床自东(河南文峪)向西(陕西华山),自北而南,赋矿地层由下向上(闾家峪组→板石山组→洞沟组→三关庙组→秦仓沟组→熊耳群),矿床硫化物硫同位素值有正值向负值变化的趋势(表3,图5)。如靠近华山岩体产于三关庙组层位的潼峪金矿床硫同位素值为-8.4‰[27],远离华山岩体产于秦仓沟组的葫芦沟和镰子沟金矿床硫同位素值分别为-18.7‰~-9.2‰和-21.6‰~-11.6‰;靠近文峪岩体产于太华群中部层位的文峪金矿、东铜峪金矿床硫同位素值为较小正值[25-26],远离文峪岩体产于大月坪组层位中的大王西峪金矿床硫同位素值则为正值4.7‰[18]。同样的特征在河南熊耳山地区也有分布,如靠近花山岩体的金矿床硫同位素值并非均为正值,产于太华群中部龙潭沟组的吉家洼金矿床硫同位素值为绝对值较大的负值-10.3‰~-7.7‰[30],产于熊耳群的上宫金矿床硫同位素值则为-21.1‰~-13.7‰。这一变化趋势指出地层对矿床硫同位素值影响较燕山期花岗岩明显,燕山期花岗岩硫同位素值为较小的正值(2.1‰~4.3‰)。镰子沟金矿床成矿热液总硫值(-3.6‰)虽接近太华群硫同位素值变化范围(-5.0‰~10.5‰),但仍小于其平均值(3.0‰),且单颗粒黄铁矿之间和内部硫同位素值变化范围小,指示成矿物质中硫来源较为均一,没有遭受外来硫的强烈混染。因此,太华群不是镰子沟矿石硫源的唯一来源,矿石硫源仍有其他来源。

表3 小秦岭地区典型金矿床硫化物硫同位素特征

注:原位硫同位素分析法;传统硫同位素气体质谱法。

图5 小秦岭地区主要金矿床硫化物硫同位素趋势图Fig.5 Variation tendency map of sulfur isotopes of major gold deposits in the Xiaoqinling area

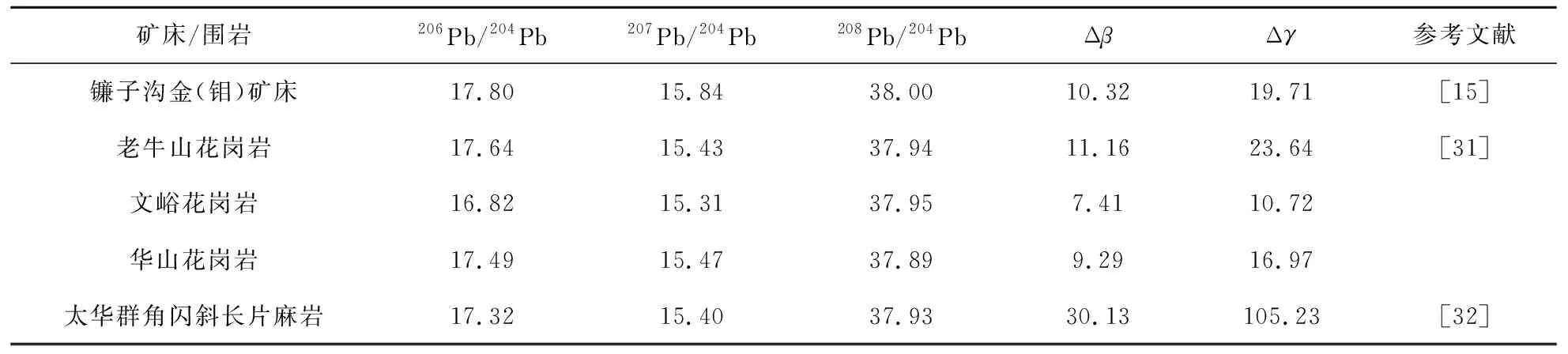

铅同位素结果(表4)表明,镰子沟金矿床与小秦岭地区其他金矿床相似,矿石铅同位素平均值(206Pb/204Pb=17.80、207Pb/204Pb=15.84、208Pb/204Pb=38.00[15])与燕山期花岗岩和太华群角闪斜长角片麻岩均接近,指示金矿床成矿物质可能与燕山期花岗岩和太华群存在一定关系,然而矿床铅同位素特征参数则明显不同于太华群。近些年来,精确的测年研究表明小秦岭地区金矿床成矿年龄主要集中于印支期和早白垩世[33-37],而区域华山、文峪、老牛山等大岩体年龄主要集中在晚侏罗世[30,38-40]。早白垩世成矿与区域晚侏罗世大岩体成岩年龄虽接近,但略显滞后,且已经结晶的花岗质岩体是否还能分异出大量的成矿流体,仍有待讨论。镰子沟金矿床辉钼矿Re-Os年龄为129 Ma(待刊),也略滞后于华山岩体的结晶年龄。研究表明,这些花岗岩岩基均是古老地壳物质部分熔融的产物[41],且花岗质岩浆自身含水量较低(水的整体质量分数<3%,且主要以结晶水的形式存在),不足以分异出供矿质迁移、沉淀和富集的大规模流体。祁进平等[42]通过小秦岭地区文峪花岗岩、太华群、金矿床及中—新元古界的Sr同位素研究认为,小秦岭地区金矿床的初始Sr介于太华群和熊耳群范围间,大于文峪花岗岩初始Sr,指示成矿流体不是由文峪花岗岩岩浆分异而成。镰子沟地区太华群上覆高山河群,缺失熊耳群,金矿床形成于早白垩世,因此熊耳群不可能是成矿物质来源。野外填图和找矿勘查证明,镰子沟矿区及周边除发育古元古代正长斑岩、辉绿岩脉和由太华群变质而成的混合岩外,浅部不发育其他岩浆岩(不排除深部可能有隐伏岩体),而矿区强烈且广泛发育的碱质交代岩(钾化蚀变岩),地球化学分析显示矿石中稀土总量高达2 722×10-6,平均1 453×10-6[15],明显不同于华山、老牛山岩体所引起的蚀变和矿化。镰子沟地区大规模的带状碱质(钾化)交代岩从何而来?太华群变质基底不可能供给如此多的K、Na。杜乐天[43]研究指出富碱热液不可能来自花岗岩岩浆分异,最大的可能是来自上地幔软流层(体)。区域遥感解译显示,驾鹿地区发育小规模的环形构造指示该地区深部可能存在隐伏岩体[26]。氢-氧及稀有气体同位素分析结果也指示,镰子沟金矿床成矿流体与岩浆热液关系密切,并有幔源组分参与成矿[15]。

表4 镰子沟金矿床与区域岩体、地层铅同位素组成对比

综合以上分析认为:区域已知燕山期花岗岩(华山、老牛山)与镰子沟金矿床成矿物质来源关系不密切,与太华群存在一定关系,但太华群不是金矿床成矿物质的主要来源;金矿床成矿可能与深部流体或隐伏岩体有关,是晚中生代区域性伸展背景下岩石圈大规模减薄背景下的产物;矿床成因为构造-钾质蚀变岩型金矿床,有别于以黄铁绢云岩化为特征的构造蚀变岩型金矿,后者大范围钾化和含矿石英脉体均不甚发育。

3.2 对找矿的指示意义

通常岩金矿床热液交代在平面上的表现形式是内部发生碱交代(钾长石化、云英岩化、黄铁绢英岩化),而外部为酸交代(如泥化带、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化),在剖面上表现为下部碱交代而上部酸交代,相应的矿化类型由下向上依次表现为微细浸染型→蚀变岩型→石英脉型[43-45]。刘晓峰[46]曾对驾鹿地区不同类型金矿床的产出标高进行了统计分析,表明石英脉型金矿的产出标高比蚀变岩型金矿高,并在驾鹿地区王排沟Q04、寺沟Q8042等石英脉型矿床深部发现了蚀变破碎带,指示驾鹿地区金矿化类型有由浅部石英脉型向深部蚀变岩型变化的现象。镰子沟地区虽发育强烈钾化蚀变岩和辉钼矿化,但矿石类型以石英脉型和蚀变岩型为主(前者占比多);石英脉体比较发育,尚无变小和减弱趋势;矿体受断裂构造控制,深部构造蚀变带依然发育;矿石中发育的重晶石、磁铁矿及具有较大硫同位素负值的硫化物,指示矿床形成于相对氧化的环境中,成矿深度较浅;不同矿石类型及不同阶段硫化物虽显示出较大硫同位素负值,但成矿热液总硫值为-3.6‰,接近幔源硫同位素值,指示成矿流体来源于深部;构造叠加晕分析显示,代表前缘晕的As、Sb、Ba、Hg等元素异常与近矿晕Ag、Pb、Cu、Co呈同位出现,说明矿体向深部仍未尖灭[47]。因此,镰子沟金矿床主矿体向深部仍有延伸,深部还具有寻找蚀变岩型或微细浸染型矿体的潜力,但规模有限。

小秦岭地区是我国重要的金矿产地,又紧邻东秦岭钼矿集区,区内金、钼背景值均较高。驾鹿地区位于小秦岭金矿集区西南部、东秦岭钼矿集区北侧,具有优越的金、钼成矿背景条件。区内除发育构造蚀变岩型和石英脉型金矿床外,钼、铅矿化也相对发育,近年来在驾鹿地区碌碡沟Q8003 金矿床、镰子沟金矿床、回马坪—孙家沟Q8607金矿床深部均发现了钼矿化体。这些共伴生钼矿体的发现,指示区域深部钼矿找矿潜力较大,同时区域广泛发育面状、带状钾质蚀变岩及接近幔源硫同位素值的成矿热液总硫值,进一步指示深部可能存在隐伏岩体,具有寻找与岩浆热液有关的或斑岩型钼矿的潜力。今后在区域范围内寻找金矿的同时,应开展钼、铅、银等矿产综合评价,达到矿产资源综合利用。

4 结论

1)镰子沟金矿床围岩蚀变以带(线)状钾化和硅化蚀变为特征,矿石以石英脉型和碎裂蚀变型为主,矿物组合为石英-黄铁矿-方铅矿-黄铜矿±重晶石±磁铁矿,指示矿床形成于较氧化的环境中。

2)硫同位素分析表明,矿床硫化物硫同位素值为绝对值较大的负值,平均-13.35‰,共生重晶石硫同位素值为9.8‰~12.4‰,估算成矿流体总硫值为-3.6‰,与华山花岗岩不同,与太华群地层接近,但地层不是矿石硫的主要来源,成矿物质主要来源于深部流体或隐伏岩体。

3)矿区广泛发育碱质交代岩,具有碱性岩浆蚀变特征,指示深部仍有寻找蚀变岩型或微细浸染型金矿体的潜力,但规模有限,深部钼矿体潜力较大。

致谢:野外期间得到镰子沟金矿汪道东总经理、李栋副总经理、王渊总工等同志的大力支持,黄铁矿原位硫同位素分析得到中国地质大学陈唯老师和张东阳博士的指导和帮助,研究过程中得到汤中立院士的指导,审稿人对论文初稿提出了较好的修改意见,在此对上述个人和单位表示诚挚谢意。