转Cry1Ab/Cry2Aj和G10evo-EPSPS基因玉米12-5对田间节肢动物群落的影响

张洵铭, 崔彦泽, 王柏凤, 宋新元, 王 军*

(1.吉林大学植物科学学院,吉林 长春 130062;2.吉林省农业科学院,吉林 长春 130033)

随着人类对粮食作物需求的日益增多,传统遗传育种已无法完全满足需求,转基因技术的出现为作物育种提供了新的广阔前景[1]。迄今,转基因作物在全球范围内取得迅速发展,截至2014年,全球转基因作物种植面积达到1.815亿hm2 [2]。20世纪90年代以来,转基因植物的田间释放规模逐渐扩大, 转基因生物生态安全性亦引起了高度关注[3]。按国际惯例,转基因生物安全性主要分为环境安全性与食用安全性评价,其中环境安全评价的主要内容包括:目标性状有效性、基因漂移及其环境影响、对自然生物群落多样性的影响以及靶标害虫的抗性进化等方面[4]。节肢动物是生态环境中的重要组成部分,转基因作物对非目标物种造成的任何不利影响都可能使当地生物多样性发生改变[5]。因此,研究转基因作物对田间节肢动物多样性的影响是转基因作物环境安全评价的重要内容。

目前国内外关于转基因玉米的环境安全性研究主要针对抗虫与抗除草剂性状[6]。如Farins等研究表明,转Bt基因玉米对害虫天敌无明显影响,其变化主要是受年份影响[7];邵正飞等试验表明,品种的抗虫性对玉米田节肢动物群落物种丰富度无明显影响,对均匀度有一定影响[8];刘慧等试验表明,转Cry1Ab基因玉米对玉米田中瓢虫类天敌昆虫优势度及种群动态无明显影响[9];郭艳艳Bray-Curtis差异性分析表明,Cry1Ac蛋白的表达没有增加转基因玉米田和非转基因玉米田间非靶标节肢动物群落的相异性,转基因和非转基因玉米田节肢动物群落的进化趋势类似[10];王尚等试验得出,转EPSPS基因抗除草剂玉米CC-2,喷施目标除草剂与不喷施除草剂2个处理,均与非转基因对照玉米田的节肢动物动态基本一致[11]。迄今,关于抗虫、耐除草剂复合性状转基因玉米对田间节肢动物群落多样性影响的报道甚少。

该试验综合利用直接观察法和地面陷阱法,以节肢动物群落组成、群落结构、重要类群种群动态等为参数,研究转基因玉米对田间节肢动物多样性的影响,为转Cry1Ab/Cry2Aj和G10evo-EPSPS基因抗虫耐除草剂复合性状玉米双抗12-5提供基础安全数据。

1 材料与方法

1.1 材料

转Cry1Ab/Cry2Aj和G10evo-EPSPS基因抗虫耐除草剂玉米双抗12-5及其对应的非转基因玉米郑单958(CK),由转基因玉米双抗12-5的研发单位浙江大学提供。

1.2 试验地点

试验地点为吉林省公主岭市“国家转基因植物中试与产业化基地(吉林)”、“农业部转基因植物环境安全监督检验测试中心(长春)”环境安全评价圃场。位于43°11′~44°09′N,124°10′~125°18′E,海拔130~379 m,为中温带的半干旱半湿润气候区,年平均气温为5.6 ℃,年平均降水量为563 mm[12]。

1.3 试验设计

试验设3个处理。

处理1: 转基因玉米喷施目标除草剂(F-P);

处理2:转基因玉米不喷施目标除草剂(F-BP);

处理3:非转基因对照玉米(F-CK)。

每个处理3次重复,共9个小区,每小区面积150 m2(10 m×15 m),随机区组排列。试验种植参考当地玉米生产方式,常规耕作管理。

目标除草剂为草甘膦(草甘膦异丙胺盐含量为41%),孟山都公司出品。除草剂喷施时间为玉米V6期,除草剂喷施浓度按说明书推荐剂量(0.57%草甘膦除草剂5.7 mL,兑1 L水)。

1.4 调查方法

1.4.1 直接观察法

从玉米定苗后10 d到成熟,每隔10 d调查1次,采用对角线5点取样法,每点调查5株玉米。记录整株玉米及其地面节肢动物的种类和数量。调查时首先快速记录活泼易动的种类,并将不易区分的类群保存到装有95%乙醇溶液的胶卷盒中,做好标记,带回实验室鉴定。

1.4.2 地面陷阱法

在玉米定苗后10 d开始到成熟,每10 d调查1次,采用对角线5点取样法,每点埋设3个塑料杯(直径15 cm、高10 cm),间隔0.5 m,杯中放入不超过杯容积1/3的5%的洗涤剂水。埋杯1 d后,取出杯内的节肢动物,分小区保存在95%乙醇的胶卷盒中,做好标记,带回实验室鉴定。

1.5 数据处理

节肢动物的数量等级以各类群数量占总量的百分比来划分。优势类群:占总数10%以上的种群;常见类群:占总数1%~10%的种群;稀有类群:小于总数1%的种群。

采用下列公式计算节肢动物群落结构特征值:物种丰富度(S),群落中的物种数;Shannon-Wiener多样性指数(H′)表达式为:

H′=-∑(ni/N) ln(ni/N);

Simpson优势度指数(D)表达式为:

D=∑(ni/N)2;

Pielou均匀度指数(J)表达式为:

J=H′/lnS。式中,N为节肢动物的个体总数,ni为第i类群个体数,S为节肢动物类群数。

通过Excel2013对原始数据进行整理,运用SPSS 19.0软件对试验数据进行统计分析,采用单因素方差分析(one-way analysis,ANOVA)和最小显著差异法(LSD)进行差异显著分析。

2 结果与分析

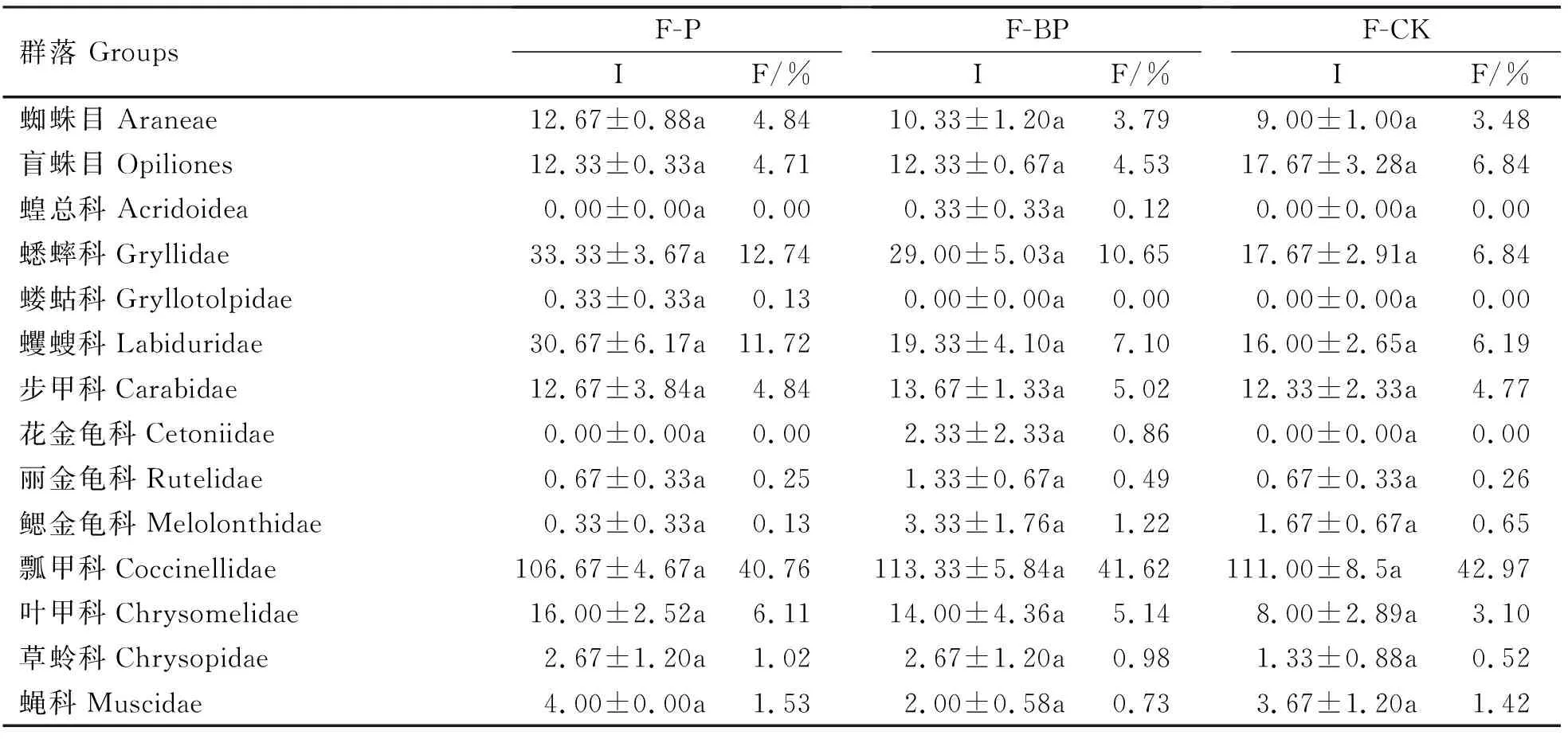

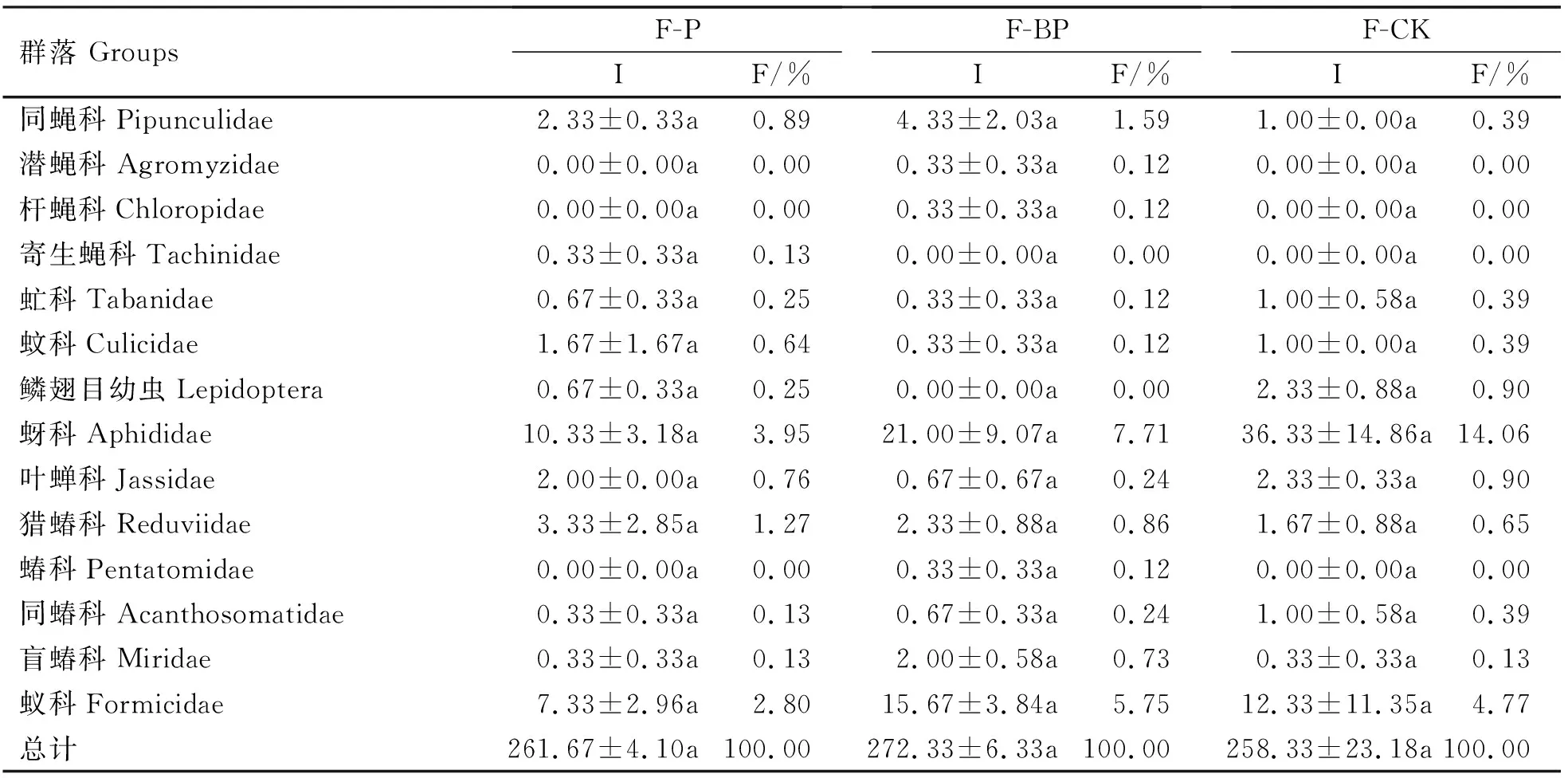

2.1 田间节肢动物种类及数量组成

2014年6~9月,进行20次采样(10次直接观察法、10次地面陷阱法),共采集样本90份。鉴定出节肢动物2纲10目28类,共计2 377头。其中,优势种群为瓢甲科Coccinellidae和蟋蟀科Gryllidae,分别占捕获节肢动物总数的41.78%和10.10%;常见种群为蚜科Aphididae(8.54%)、蠼螋科Labiduridae(8.33%)、盲蛛目Opiliones(5.34%)、步甲科Carabidae(4.88%)、叶甲科Chrysomelidae(4.80%)、蚁科Formicidae(4.46%)、蜘蛛目Araneae(4.40%)、蝇科Muscidae(1.22%);稀有种群18类,共占总数的6.25%。

在转基因喷施目标除草剂的玉米田(F-P)中,鉴定出节肢动物2纲10目23类,共计785头。优势种群为瓢甲科Coccinellidae、蟋蟀科Gryllidae和蠼螋科Labiduridae分别占总数的40.76%、12.74%和11.72%;常见种群为叶甲科Chrysomelidae(6.11%)、蜘蛛目Araneae(4.84%)、步甲科Carabidae(4.84%)、盲蛛目Opiliones(4.71%)、蚜科Aphididae(3.95%)、蚁科Formicidae(2.80%)、蝇科Muscidae(1.53%)、猎蝽科Reduviidae(1.27%)、草蛉科Chrysopidae(1.02%);稀有种群16类,共占总数的3.69%(表1)。

在转基因不喷施除草剂的玉米田(F-BP)中,鉴定出节肢动物2纲9目25类,共计817头。优势种群为瓢甲科Coccinellidae和蟋蟀科Gryllidae,分别占总数的41.62%和10.65%;常见种群为蚜科Aphididae(7.71%)、蠼螋科Labiduridae(7.10%)、蚁科Formicidae(5.75%)、叶甲科Chrysomelidae(5.14%)、步甲科Carabidae(5.02%)、盲蛛目Opiliones(4.53%)、蜘蛛目Araneae(3.79%)、同蝇科Pipunculidae(1.59%)、鳃金龟科Melolonthidae(1.22%);稀有种群14类,共占总数的5.88%(表1)。

在对应的非转基因玉米田(F-CK)中,鉴定出节肢动物2纲11目21类,共计775头。优势种群为瓢甲科Coccinellidae和蚜科Aphididae,分别占总数的42.97%和14.06%;常见种群为蟋蟀科Gryllidae(6.84%)、盲蛛目Opiliones(6.84%)、蠼螋科Labiduridae(6.19%)、蚁科Formicidae(4.77%)、步甲科Carabidae(4.77%)、蜘蛛目Araneae(3.48%)、叶甲科Chrysomelidae(3.10%)、蝇科Muscidae(1.42%);稀有种群11类,共占总数的5.55%(表1)。

表1 玉米田内节肢动物个体数(I)及分布频率(F)

续表1 玉米田内节肢动物个体数(I)及分布频率(F)

注:个体数(I)为平均个体数±SE ( n = 3),分布频率为每个类群个体数量占不同品系玉米田内所有节肢动物个体数量的百分比。相同小写字母表示经LSD法检验转基因玉米田及其对应的非转基因玉米田之间无显著差异(P>0.05,t-test)。 F-P:基因玉米田喷施除草剂处理;F-BP:转基因玉米不喷施除草剂处理;F-CK:对应的非转基因玉米田,不喷施除草剂。

2.2 对节肢动物主要类群动态的影响

对转基因玉米2个处理和其对照的非转基因玉米田中的8种主要类群(包括:瓢甲科、蟋蟀科、蚜科、蠼螋科、蜘蛛目、步甲科、叶甲科、盲蛛目)的个体数量进行统计分析,节肢动物主要类群季节动态变化趋势如图1。

图1A 转基因玉米及其对应的非转基因玉米田间主要类群种群动态

注:数值为平均个体数±标准误,相同小写字母表示经LSD法检验转基因玉米田及其对应的非转基因玉米田之间无显著差异(P>0.05,t-test)。

差异显著性分析结果表明:在各个调查时期,2组处理和其对照的玉米田中的8种主要节肢动物类群的个体数量均无显著性差异(P>0.05,t-test)。

由图1可知,瓢甲科、蟋蟀科、蠼螋科、步甲科、盲蛛目的种群个体数量变化趋势大体相同,均是先增多,后降低,除盲蛛目外都是在7月末出现峰值,而盲蛛目的峰值出现在8月中旬。蚜科的种群数量在7月份大量出现,9月末也有较少数量。蜘蛛目种群数量先升后降再升,2个峰值出现在7月初和9月中旬。叶甲科种群个体数变化无明显规律,在7月份和8月中后期数量较多。

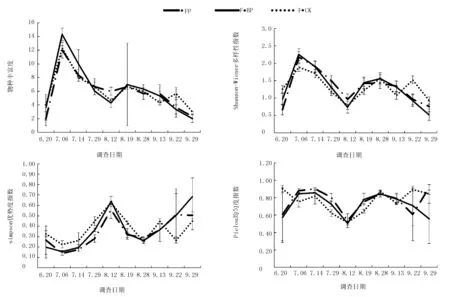

2.3 对节肢动物群落结构的影响

对2种处理的转基因玉米田及其对应的非转基因玉米田间节肢动物群落结构参数进行分析,研究表明,转基因玉米田与其对应的非转基因玉米田间节肢动物种群的物种丰富度、Shannon-Wiener多样性指数(香浓指数)、Pielou 均匀度指数、Simpson优势度指数的变化趋势如图2。

其中,物种丰富度发生趋势基本相同,无明显差异;Shannon-Wiener多样性指数(香浓指数)发生趋势十分相似,只有9月中下旬出现轻微差异;Pielou 均匀度指数发生趋势十分相似,只有6月下旬和9月中下旬出现轻微差异;Simpson优势度指数发生趋势基本一致,只有9月中旬出现轻微差异。差异显著性分析结果表明,各个调查时期,2种处理的转基因玉米与对应的非转基因玉米田间节肢动物群落的物种丰富度、Shannon-Wiener多样性指数、Pielou 均匀度指数、Simpson优势度指数尽管在个别时期存在轻微波动,但均未达到显著水平(P>0.05,t-test)。

图中各值为每个小区平均数±SE (n=3)。Data in the figure are mean ± SE (n=3).

3 讨论与结论

研究节肢动物多样性普遍使用的方法主要有:直接观察法、地面陷阱法、扫网法和剖查法等。直接观察法有可能导致某些行动能力强,飞行或者寄生的节肢动物被漏查,虽然剖查法和扫网法能够一定程度得弥补,但费时费力而且会伤及植株[13];地面陷阱法可捕捉行动能力强以及夜间出行的节肢动物,尽管不如直接观察法自主性强,但由于其捕获时间长且经历夜间,可很大程度上弥补直接观察法的不足[11]。本次试验采用直接观察法和地面陷阱法相结合,以地面陷阱法弥补直接观察法某些物种难以计数的不足。两种方法相辅相成的同时,于直接观察时先计数活动能力强的种类,能够捕捉的捕捉,不能捉到的记录在笔记本上,尽可能保证数据的准确性。

国内关于玉米节肢动物群落结构研究已有大量报道。吕晓坤等研究表明,云南昭通玉米田节肢动物隶属11目56科101种,害虫群落优势种为玉米蚜虫,天敌优势种为异色瓢虫、龟纹瓢虫及烟蚜茧蜂[14];邱明生等研究表明,重庆地区玉米田节肢动物群落隶属12目39科123种, 主要为蜘蛛类、蚜虫类和瓢虫类[15];邵正飞等研究表明,安徽宿州玉米田优势害虫主要有截形叶螨和玉米蚜虫[8];辛肇军等研究表明,泰安市夏玉米田节肢动物群落隶属2纲12目54科,主要类群为鞘翅目、鳞翅目及直翅目昆虫,其中纯粮区玉米田玉米蚜虫为主要害虫,粮菜区玉米螟发生较重,而粮果区则是截形叶螨为优势害虫[16]。本次试验研究结果表明,吉林省公主岭玉米地节肢动物隶属2纲10目28科,其中优势类群为瓢甲科和蟋蟀科,常见类群主要为蚜科。

本研究结果表明,转基因玉米双抗12-5(喷施目标除草剂与不喷施两种处理),与其对应的非转基因对照玉米之间,节肢动物群落优势度指数、均匀度指数、多样性指数、丰富度指数及种群动态等基本一致,即使稍有波动也未达到显著水平。这与刘慧[9]、郭艳艳[10]、王尚[11]、赵彩云[17]、李凡[18]等人试验结果基本一致。其中,多样性指数(香浓指数)、均匀度指数、优势度指数在9月中下旬出现相对较大差异,可能是因为季节变化导致节肢动物数量减少,基数不足致使实验误差较大。综上所述,转基因玉米双抗12-5对节肢动物群落多样性无明显影响。

本试验研究数据仅仅是在试验小区中进行的一年试验结果,既通过小型试验预判转基因植物环境安全性,作为转基因植物是否可以进一步大规模释放的评价依据。未来,多年定点、较大面积的生态风险监测试验将继续被进行,以保障转基因玉米的生物安全性。