秦岭北麓地下水资源开发利用分析

王 奇,唐世南,潘扎荣

(1.华北水利水电大学,河南 郑州 450000;2.水利部水利水电规划设计总院,北京 100120)

秦岭北麓南靠秦岭,北依渭河,地处八百里秦川的关中平原重地,是陕西省经济核心地带,目前正成为西部乃至全国最具辐射带动作用和最具发展机遇的区域之一。资源型缺水的本质与经济社会发展的需求导致该地区对水资源长期掠夺式的开发,造成了日益严重的水资源短缺和生态破坏。水资源问题已成为制约该地区经济社会发展的主要因素之一,而地下水作为水资源的重要组成部分,在保障城乡居民生活、支持经济社会发展和维护生态平衡等方面具有不可替代的作用[1]。目前国内与之相关的理论方法和研究成果较多,但研究范围大多是陕西全境或关中地区,且资源系列时间较早,很难反映近期研究区地下水资源特点。为此,本文在已有研究成果的基础上,梳理分析近期秦岭北麓地下水资源及其开发利用状况,为区域地下水资源合理开发利用与保护、政府重大项目或区域经济发展提供支撑。

1 研究区概况

秦岭北麓以秦岭分水岭和渭河为南北边界,以陕西省界为东西边界,主要涉及西安、宝鸡和渭南三市,见图1,面积约1.49万km2,其中山丘区面积约0.86万km2,平原区面积约0.63万km2。秦岭北麓属黄河流域,涉及四个水资源四级分区,由北向南分布着河流阶地-黄土台塬-洪积扇裙等地形,且地势平坦,岩层透水性好,接受降水、河水、灌溉水等入渗补给,蕴藏着较丰富的地下水。截止2015年,区域水资源总量为32.46亿m3,总人口约1000万人,人均水资源量325m3,仅为全国平均水平的1/6,低于国际组织确定的人均500m3的极度缺水标准。2015年研究区总用水量为20.13亿m3[2- 4],万元GDP用水量34m3,低于全国90m3的平均水平。总体来说,该区域人口较为密集,人均水资源短缺,整体用水效率较高。

2 区域地下水资源现状分析

2.1 降水情况及其时空分布

秦岭北麓为暖温带半湿润、半干旱季风气候,降水时空分布不均,呈现出由西向东递减的趋势,且山区多于平原。区域多年平均降水量为701mm,最高区在宝鸡峡至咸阳南岸太白县附近,年均降水量达861mm;最低区在西安主城区附近,年均降水量为554mm。降水量年际分布总体上呈减少趋势,其中最大年降水量发生在1983年,降水深1023mm,比多年均值偏大45.97%;最小年降水量发生在1997年,降水深378mm,比多年均值偏小46.01%。

2.2 地下水资源量

研究区平原区地下水资源量主要由降水入渗补给量、地表水体补给量、山前侧向补给量构成,采用补给量法计算;山丘区地下水资源量全部为降水入渗补给量,根据各项排泄量计算;地下水资源量为平原区地下水资源量加山丘区地下水资源量,减去二者重复量。

图1 秦岭北麓水资源四级分区及主要城区分布图

水资源四级分区降水量/mm计算面积/km2地下水资源量/亿m3平原山丘合计平原山丘重复量合计地下水资源量模数/(万m3/km2)渭河宝鸡峡以上南岸694037437400.2300.236.2宝鸡峡至咸阳南岸7321931454964808.225.622.2611.5817.9咸阳至潼关南岸6734256362278787.633.310.969.9812.7潼关至三门峡干流区间78799901890.070.070.000.147.2合计701628686351492115.929.233.2221.9314.7

注:潼关至三门峡干流区间地下水资源重复量为0.0045亿m3。

根据《陕西省水资源及其开发利用调查评价》成果测算得出,降水的垂直入渗是研究区地下水的重要补给来源,约占平原区地下水资源量的43%。补给强度与地貌部位、岩性、水位埋深、降水量大小及降水持续时间等有密切关系。其中河谷冲积平原地区的入渗系数可达0.2~0.3,洪积平原地区的入渗系数在0.2左右,黄土台塬的入渗系数在0.1~0.13之间。

河道渗漏是平原区地下水的主要补给源,约占平原区地下水资源量的40%,其补给强度与河谷形态及河床地质结构有关。山前地带,河流由山区进入平原,流速骤减,产生大量垂直渗漏,有的渗漏殆尽,全部补给浅层地下水,河水渗漏系数为0.2~0.4,个别高达0.8~1;在河流中游地段,河水季节性补给浅层地下水;各支流汇入渭河前,有的形成地上河,河水常年补给地下水。研究区灌溉历史悠久,渠系分布较为完善,近年又在较大峪口区修建了许多大中小型水库。由于防渗措施较差,各渠系、水库均发生不同程度的渗漏,直接补给浅层地下水,一般约占引入水量的25%~40%。

来自秦岭山区的基岩水亦可补给平原区地下水,补给强度与基岩构造、裂隙发育程度、山区与平原区接触带的地址结构、岩性特征等密切相关。

结合水文站实测降雨、径流资料将系列延长至2015年,按照各补给排泄项分项计算2001—2015年逐年地下水资源量。通过上述计算,研究区1980—2015年平均地下水资源量为21.93亿m3,其中山丘区地下水资源量为9.23亿m3,平原区地下水资源量为15.92亿m3,重复量为3.22亿m3。见表1。

3 地下水资源开发利用现状分析

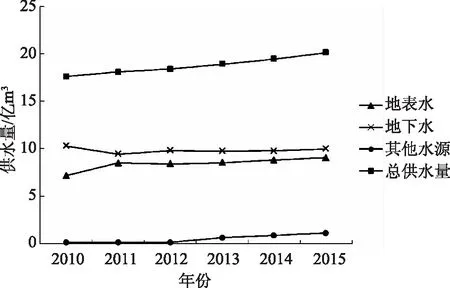

利用研究区各县级行政区水资源公报与地市级水利统计年鉴资料,对2010—2015年秦岭北麓供水情况进行趋势分析,近年来研究区用水量逐年增加,见图2。从供水水源的组成角度,研究区地表水和地下水用水量基本稳定,再生水等非常规水源的利用量自2012年逐年增大,总用水量随之逐年增加,当地水资源利用效率逐年加大。

图2 秦岭北麓2010—2015年分水源供水量

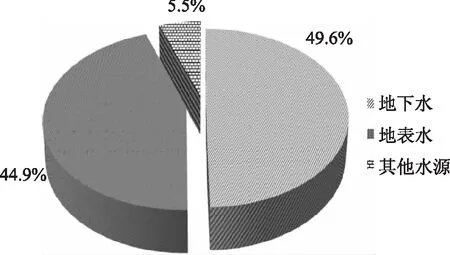

2015年研究区总供水量为20.13亿m3,其中地表水9.04亿m3,地下水9.99亿m3,其他水源1.10亿m3,地下水是主要的供水水源;水资源开发利用率为58.6%,其中地表水开发利用率为33.4%,地下水开发利用率为74.2%。从区域角度,西安市地下水供水量最大,为7.27亿m3,占研究区地下水总供水量的72.8%;渭南市次之,宝鸡市地下水供水量最小,形成了以西安市区为核心的地下水供水系统。见图3和图4。

图3 2015年研究区供水水源结构图

图4 2015年研究区分地市地下水供水量

按用水行业划分,见图5和图6,2015年研究区农业灌溉用水7.39亿m3,其中地下水为4.78亿m3;工业用水4.46亿m3,其中地下水为2.19亿m3;城镇生活用水5.00亿m3,其中地下水为1.91亿m3;农村生活用水1.28亿m3,其中地下水为0.85亿m3;生态环境用水2.00亿m3,其中地下水为0.25亿m3。研究区中农业发达,是地下水最大的用水户,占研究区地下水总供水量的47.9%;其次是工业生产和城镇生活,分别占21.9%和19.2%;较少的是农村生活和生态环境,分别占8.5%和2.5%。

图5 2015年研究区分行业供水量图

图6 2015年研究区地下水供水结构图

4 地下水开发利用问题及治理建议

4.1 地下水开发程度高,占总供水量比重大

2010—2015年,秦岭北麓地下水开发利用程度平均可达65.7%,年均供水量约9.85亿m3左右。其中,2015年地下水供水量为9.99亿m3,占当年总供水量的49.6%,远高于全国的17.5%。造成研究区地下水开发利用程度过高的主要原因如下:

(1)近年来,秦岭北麓降水量较2000年之前有所减少,导致地表径流偏少;另外,秦岭北麓水利工程设施投入较少,许多地表水工程年久失修,造成工程性的地表水供水困难[5]。

(2)地表水体污染严重,导致部分地区地表水供水减少,地下水供水加剧。据统计,2015年研究区劣V类水质河长达评价河长的18.24%[6],水环境污染现象严峻,其中峪口以下西安、渭南境内的河流水质基本为Ⅴ类,且存在城市黑臭河段。

(3)用水量增加较快,部分城市与地区由于水资源紧缺,为保障生产生活用水不得不大量开采地下水。研究区2010—2015年年均供水量增加约0.5亿m3,缺水导致经济社会用水挤占河湖生态用水达3.5亿m3[6],一些原为农业灌溉的水库转向城市生活和工业供水,更有部分地区超采地下水形成下降漏斗区。

4.2 地下水超采引发环境地质问题

目前,秦岭北麓共划分有6个超采区,其中西安市4个、西咸新区1个、渭南市1个,分别为西安市城区严重超采区、浐灞河间一般超采区、灞东水源地一般超采区、郊区一般超采区、秦都区沣东一般超采区和渭南市城区一般超采区[7]。地下水超采引发了一系列环境地质问题,据统计,地裂缝及地面沉降主要发生在西安市,根据地表出露形迹和多种勘察手段确定的地裂缝带共有14条,地裂缝所经之处,地面及地下各类建筑物开裂,破坏路面,错断地下供水、输气管道,危及一些著名文物古迹的安全,不但造成了较大经济损失,也给西安市居民生活带来不便。另外,地下水超采使得西安市城区和近郊区潜水污染加重,形成以城区和近北郊污水灌区为中心,向外围过渡,污染程度逐渐减轻的污染晕。除此以外,宝鸡市和渭南市城区也不同程度地形成了明显的地下水水位下降漏斗。

4.3 “二华”地区地下水位埋深较浅,易发生土地盐碱化

华州区与华阴市连接地带(简称“二华”地区)处于渭河流域下游河段,由于该处河段迂回弯曲严重,河床不断抬高,河床比降小[8],极易补充地下水;在“二华”排水干沟至渭河地区,由于地势低洼、地下水开采量有限,蕴含较丰富的地下水;另外,由于三门峡水库蓄水,使上游河段水位壅高形成地上“悬河”,导致地下水补给增大,地下水位抬升。根据2015年《地下水动态月报》关中平原地下水埋深等值面图显示,目前“二华”地区地下水位埋深已升至2~4m左右,再加上该地区“南高北仰,中间低洼”的独特地势造成地下水以垂直蒸发排泄为主[9],极易发生土地盐碱化。

4.4 地下水治理与保护建议

为解决秦岭北麓地下水所面临的问题,要突出抓好开源节流、优化配置,用足用好引江水、引黄水[10],并积极开展地下水自然补给与人工回灌研究。

(1)加快推进外调水及雨洪资源利用工程建设,置换地下水,特别是引汉济渭及其配套工程建设,解决秦岭北麓缺水问题。

(2)优化水资源配置,调整用水结构,优水优用,增加当地地表水的供水能力,缓解地下水的供水压力。

(3)加快石头河灌区、黑河灌区等大型灌区推广高效节水,调整种植结构,实行休耕、轮耕[11]。

(4)加强自然与人工回灌补水能力,弥补历史亏缺,抬升地下水水位、修复地面沉降等环境地质问题。

(5)加强地下水管理,建立健全地下水监测预警机制,完善地下水管理立法工作[12]。

5 结论

通过计算秦岭北麓1980—2015年地下水资源量并对其近年来供水情况进行分析,更加全面地掌握了研究区地下水资源状况。区域地下水资源量总体比较丰富,但其空间分布与社会经济发展布局不相匹配,部分地区为保障社会经济发展用水而大量开采地下水,导致出现地下水超采情况,进而造成一系列环境地质问题与生态破坏。尽管研究区已针对地下水问题采取了相应措施,但面对日益增长的用水需求,地下水仍是短时期内不可替代的水源,其治理工作依然任重道远。