混合含水介质压密作用下渗透系数的变化规律研究

,, , ,

(合肥工业大学 资源与环境工程学院,安徽 合肥 230009)

地面沉降是地质工程与地质灾害领域全球性难题,地面沉降现象主要由人为开采地下水和石油、采矿、自然塌陷、地应力变化及土体自然固结等因素引发[1-2]。渗透性问题则是岩土地质研究的关键之一,渗透系数作为表征渗透性的重要参数,其演化特性对砂土的强度与变形有重要影响。近年来,不同砂土类型所含不同粒径颗粒对工程性状的影响已引起国内外的重视[3-4]。现今公认地面沉降同介质的孔隙度存在主要关系[5-6],多数研究从各类介质与渗透系数及孔隙度变化关系出发[7-10],并得出了相应的结论。其中,河海大学的束教授等人进行了含水层压密引起其特征参数变化的实验[11]:渗透系数随模拟含水层介质压密过程的变化几乎呈线性的减小趋势,压密前后含水层的渗透系数和给水度发生了较大的变化,为此领域做出了引导和积极意义。但目前大多数的研究建立在单一或特定介质的比较上[12],而现实非均质介质(不同比例混合介质)中压密作用下水力参数的变化规律仍有待进一步研究。含水介质层受到压密作用后对水文地质参数影响较大,尤其是对其中的渗透系数有较深影响[13-15]。由此,本文探讨不同比例混合介质分别在不同的压密作用下对渗透系数所产生的不同影响,借此得出普遍规律。

1 实验模拟研究

1.1 实验样品

为进行实验对比,我们选择制作了不同比例的充填介质样品,充填介质分为2种:细砂和中砂。在实验中我们先对细砂和中砂单独进行了填充实验,并将中砂和细砂按照1:1和2:1比例混合进行填充实验,在混合砂试样的配比中我们采取了均匀混合的方式。随后对这四种砂样进行了研究,探究其在压密条件下所产生渗透系数的不同。

1.2 实验装置

实验容器采用1 cm厚钢化透明有机玻璃柱,内径为200 mm,高1 m(其中模拟含水层0.5 m,反滤层0.2 m,其余为上部高度),柱体外壁安装测量装置,配有上、下游定水头控制装置,并用测压管来测量实验装置上、下游的水头;密纱布设置在模拟含水层底部,目的是防止试样在实验过程中漏失;有机玻璃柱嵌入在钢化支架内,钢化支架配有施压装置,并起到固定实验柱的作用(见图1)。

图1 实验装置

1.3 实验步骤

(1)将要实验的砂样预先进行浸泡处理,目的是维持实验容器内适当压力,模拟正常情况下水对砂石的压力;

(2)向实验容器内部填充水,水从实验容器顶部进入,使其到达管高一半处后,关闭水阀;

(3)将饱和的湿砂从管顶慢慢填入,保持模拟介质松散的状态,直至厚度为500 mm;

(4)向实验容器内部充填水,水从实验容器顶部进入,使水位到达上游水头的高度;

(5)调节上下游水头高度,使上游水头不超过实验柱内上部出水口,下游水头不高于砂柱高度;

(6)打开水阀,维持饱和水位24 h,模拟现实状态中砂样稳定的状态;

(7)24h后,用量筒和秒表测量下游水头的流量和时间,用Darcy公式[15]计算渗透系数K,连续测三组数据,取其平均值;

(8)每完成一组实验后,通过外界施压装置将模拟含水介质均匀压密1 mm,重复步骤(5)-(7),获取新的一组渗透系数K;

(9)当含水介质达到压密装置的最大压密能力时,本组实验结束。

2 结果与分析

通过实验主要获取在不同压密条件下模拟含水介质的渗透系数变化,但在实验过程中,重力对砂的影响超过预期,由此对单一砂样做了长时间的模拟实验。随后对不同压密条件下的不同砂样进行了实验。

2.1 压密与渗透系数的关系

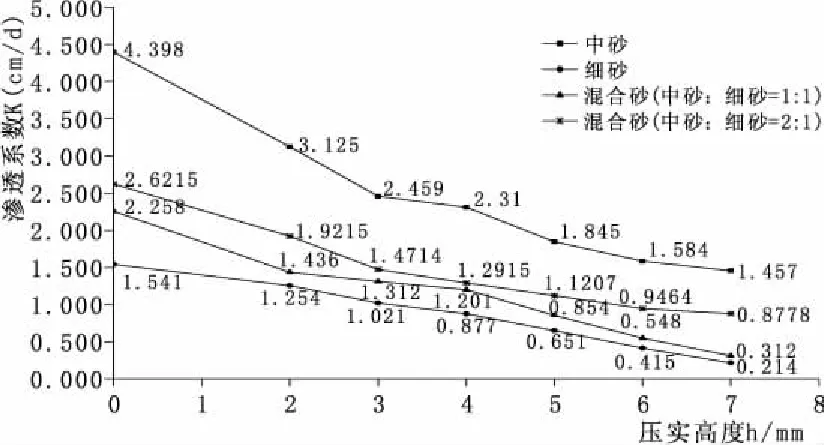

实验压密阶段以毫米为单位,通过外界施压装置将模拟含水介质均匀压密,然后在压密介质上进行达西渗透实验,每压密一次获取一组渗透系数K,重复步骤直至含水介质达到压密装置的最大压密能力为止。测得数据后整理成曲线图表如图2,由图表可知:通过对实验数据的分析,四种介质表现出的渗透系数差异,主要受到粒径的级配及其排列方式的影响,结果显示平均直径越小渗透系数越小,平均直径越大渗透系数越大,越容易透水。

在对模拟含水介质施压逐级增大的情况下,渗透系数呈现减小趋势。相同的实验条件下,不同粒径的砂样压密高度越小时其渗透系数的变化程度越大,压密到一定程度时,不同粒径的含水介质渗透系数变化缓慢;中砂、细砂、混合砂的渗透系数在压密条件下渗透系数逐渐减小,且减小速率逐渐降低。

图2 压密过程中渗透系数K与压密高度h关系曲线

在压密过程后期,渗透系数的变化曲线斜率减小,曲线越来越平缓,中砂渗透系数的变化最明显。在施加压力时砂粒之间的孔隙逐渐变小,排列方式也有一定的变化,施加压力引起储水空间损失,外界施加的压力引起介质颗粒之间摩擦力增大,进而导致颗粒之间的空隙愈难被压缩,进而降低了对渗透系数的影响。

2.2 砂样种类与渗透系数的关系

含水介质的渗透系数,主要是受砂粒本身颗粒级配及其排列方式的影响。即平均粒径越大、排列越松散,介质孔隙越大、渗透性越好。因此中砂渗透系数大于细砂。在模拟含水介质压密之后,渗透系数呈线性下降,反映出含水层透水性的规律变化。主要原因是由于压密过程中砂样的空隙变化。在逐步压密过程中,模拟含水介质的空隙逐渐减小,以致模拟含水介质的透水性下降。四种模拟含水介质都符合该变化规律,四种砂样的空隙在压缩中都是明显且易被改变的。由实验结果可知,在压缩后中砂的渗透系数仍大于压缩后细砂的渗透系数。

在细砂和中砂混合含水介质的压密实验中,细砂与中砂的混合使砂样密实,从而改变了原有的大空隙。由图2知,混合砂的渗透系数介于中砂和细砂之间,且渗透系数倾向于粒径较小的介质。细砂和中砂的混合比例决定了其空隙变化的程度,实验中中砂和细砂按照1:1比例混合的混合砂渗透系数明显小于2:1比例混合的混合砂渗透系数,说明细砂和中砂按照1:1比例混合的混合砂,砂粒之间空隙更小。即细砂在此比例中更易填补中砂空隙,从而改变原本中砂的渗透性质。

压密过程中四种含水介质K-h曲线的中间部分出现比较平缓的一段,分析可知,这应当为砂样空隙基本压密的情况,渗透系数改变甚少,但在砂样骨架开始遭受破坏后,其渗透系数又开始逐渐下降[11]。故砂样骨架的破坏程度对模拟含水层的渗透性质也有非常大的影响。

图2中四条曲线后段的曲率略有减小的趋势,说明在压密过程中,四种含水介质受压缩作用所产生的变化逐渐减小。由此知含水介质的压缩及渗透参数是在有限的范围内改变的。

2.3 重力影响与渗透系数的关系

理论分析表明,含水介质的孔隙大小对渗透系数起主要作用。在各砂样未被压密之前,由于水流方向从上至下,在重力作用下,介质中的细颗粒随水流向下进行运移,充填入大的颗粒空隙之中,从而使底部砂样整体的孔隙减小。随着时间的延长模拟含水介质中的这种重力作用被放大,进而使底部含水介质不断密实,渗透系数有明显的下降趋势,如图3所示。

图3 未施压各砂样渗透系数K-天数d关系曲线

用线性趋势线拟合,决定系数R2(R2为相关系数)为0.845 2~0.885 5。细颗粒的运移直接导致颗粒排列更紧密、颗粒间孔隙空间减小,渗透系数随之减小。在相同实验条件下四种砂样渗透系数均呈下降趋势,但下降速率各不相同,重力对不同砂样的影响也不同,下降速率具体表现为:

中砂>混合砂(中砂:细砂=2:1)> 混合砂(中砂:细砂=1:1)>细砂。

这是由于砂样中粒径较小颗粒越多,其越容易向下发生运移,填充入颗粒空隙之间。未施压情况下,每种砂样所测得的渗透系数都是前期下降速度快,后期下降速度趋缓。其原因为前期介质上部细小颗粒较多,小颗粒向下运移,但随着时间的增长,由于砂样内部的不规则排列,细小颗粒向下运移需要克服的阻力越来越大,同时细小颗粒填充入孔隙后,会使透水路径减少,对水质点的流动产生阻力,从而导致了透水能力的减弱,渗透系数下降速率越来越慢。

3 结语

(1)随着模拟含水介质的压密,渗透系数几乎成线性减小。而且,随着压密程度的增加,不同介质的渗透系数变化程度不同。其中,变幅最大的为中砂,其次为混合砂(中砂:细砂=2:1),之后为混合砂(中砂:细砂=1:1),变幅最小的为细砂。

(2)对于混合砂,随着粒径较小介质的比例增加,渗透系数在不同程度上倾向于粒径较小的介质。

(3)含水层透水能力主要取决于介质粒间空隙大小和多少等因素。

(4)从实验现象和实验结果分析来看,含水介质从无压到有压的过程致使介质压密,渗透系数减小,含水介质的透水能力减弱。由于水力梯度以及重力因素的影响,导致介质中的细小颗粒沿空隙向下运移,使得所测渗透系数值逐渐变小,并导致实验时间加长。因此含水层介质其他水理性质的变化,后续仍需继续进行深入研究。

——《压密注浆桩技术规范》解读(二)