齐刺阳陵泉穴联合传统取穴针刺治疗腓总神经麻痹25例临床研究

曹丽颖 徐文源 李 岩

(1.黑龙江中医药大学,黑龙江哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江哈尔滨 150040)

腓总神经麻痹是一种临床常见的周围神经疾病,常因感染、压迫、外伤所致[1]。腓总神经在桡腓骨颈部最易受损,因腓总神经在腓骨小头后绕过其下之颈部,与骨膜紧贴进入肌腓骨上管之中,此部位组织较坚韧,可移动性较小,易受解剖通道缩窄处的慢性压迫[2],受损后主要表现为足、足趾背屈无力,严重者出现足下垂,行走时呈跨阈步态。感觉障碍分布于小腿前外侧和足背,包括第1趾间隙,晚期易造成内翻足畸形[3],给患者及家庭带来负担。目前现代医学对本病尚无确切的治疗方法,但针灸对于神经损伤的恢复有一定的优势。近年来,我们在传统选穴针刺治疗的基础上配合古法齐刺阳陵泉穴,治疗腓总神经麻痹效果较好,现将相关临床研究结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2016年4月至2017年12月黑龙江中医药大学附属第一医院针灸一科门诊确诊为腓总神经麻痹的患者50例,随机分为治疗组和对照组,每组25例。治疗组男12例,女13例;年龄20~65岁,平均年龄(42.92±12.41)岁;病程15~90d,平均病程(49.36±22.74)d。对照组男11例,女14例;年龄20~63岁,平均年龄(41.28±11.95)岁;病程18~85d,平均病程(48.28±22.14)d。2组患者性别、年龄、病程等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 参照《神经病学》[1]腓总神经麻痹诊断标准拟定。(1)有卡压、撞击、冷冻等外界物理因素损害及代谢障碍、中毒等病史;(2)临床表现为足、足趾背屈不能,足下垂,行走呈跨越步态,小腿前外侧及足背部感觉障碍;(3)肌电图示腓总神经传导速度降低。

1.3 纳入标准 符合腓总神经损伤诊断标准;肌电图示腓总神经运动传导速度降低;年龄18~70岁;病程在3个月以内;自愿作为受试对象并签署知情同意书。

1.4 排除标准 腓骨小头骨折、腘窝囊肿等具有手术指征者;合并有严重心脑血管、肝脏、肾脏和造血系统等疾病者;妊娠或哺乳期妇女;精神病患者;拒绝针灸治疗者。

2 治疗方法

2组患者均予功能锻炼,踝关节被动或主动背屈15min,2次/d。

2.1 治疗组 参照高维滨教授主编的《现代中医治疗神经疾病》[4]中腓总神经麻痹的毫针疗法处方取穴,取患侧阳陵泉、足三里、侠溪、太冲,针具选用安迪牌0.35mm×40mm一次性无菌针灸针。针具和皮肤常规消毒,阳陵泉穴采用齐刺法,在阳陵泉穴中心直刺1针,沿胆经循行线在该穴上下旁开0.5寸,各斜刺1针,针尖斜向阳陵泉穴,此穴共3针,再分别捻转,使针感向深层及四周扩散。余穴针刺时将针快速刺入穴位,施平补平泻法。所有穴位针刺得气后留针40min。以上操作每日1次,1周针刺6d休息1d,2周为1个疗程,共治疗2个疗程(4周)。

2.2 对照组 取穴、针具选择、疗程同治疗组。所有穴位针刺时将针快速刺入穴位,施平补平泻法,得气后留针40min。

3 疗效观察

3.1 观察指标 治疗前后测量2组患者踝关节主动背屈角度[5]。根据《上下肢周围神经麻痹的中西医结合分级评定与疗效标准(草案)》[6]对患者进行腓总神经麻痹评分:踝背屈角度40°~45°,胫前肌肌力Ⅴ级,小腿及足背感觉正常,5分;踝背屈角度30°~40°,胫前肌肌力Ⅳ级,小腿及足背感觉稍差,4分;踝背屈角度10°~30°,胫前肌肌力Ⅲ级,小腿及足背感觉迟钝50%左右,3分;踝背屈角度5°~10°,胫前肌肌力Ⅱ级,小腿及足背感觉迟钝75%以上,2分;踝背屈角度0°~5°,胫前肌肌力0~Ⅰ级,小腿及足背感觉消失,1分。

3.2 疗效判定标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[7]拟定。治愈:肢体活动正常,肌肉丰满,神经系统及实验室检查正常;好转:肢体痿弱好转,症状改善,神经系统及实验室检查有所改善;未愈:肢体痿软无改善。

3.3 统计学方法 应用SPSS 22.0统计软件进行统计学处理。计量资料用t检验,计数资料用χ2检验,等级资料用秩和检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

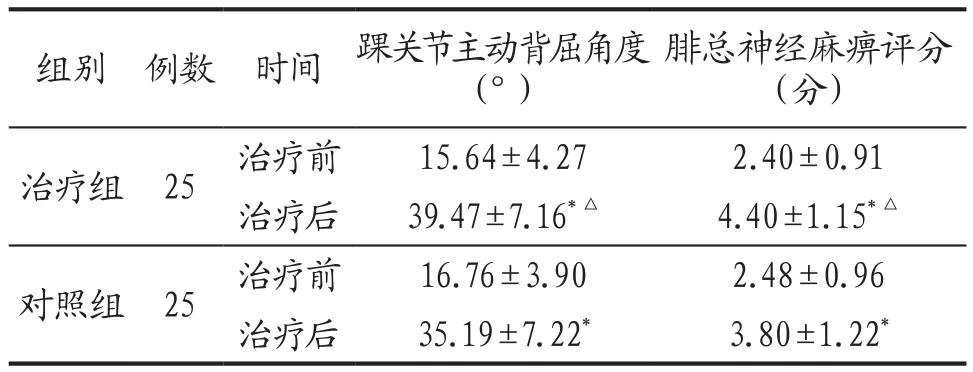

3.4.1 2组患者治疗前后踝关节主动背屈角度、腓总神经麻痹评分比较 见表1。

表1 治疗组与对照组治疗前后踝关节主动背屈角度、腓总神经麻痹评分比较(±s)

表1 治疗组与对照组治疗前后踝关节主动背屈角度、腓总神经麻痹评分比较(±s)

注:*与本组治疗前比较,P<0.05;△与对照组治疗后比较,P<0.05。

腓总神经麻痹评分(分)治疗组 25 治疗前 15.64±4.27 2.40±0.91治疗后 39.47±7.16*△ 4.40±1.15*△对照组 25 治疗前 16.76±3.90 2.48±0.96治疗后 35.19±7.22* 3.80±1.22*组别 例数 时间 踝关节主动背屈角度(°)

3.4.2 2组患者治疗后临床疗效比较 治疗组治愈18例,好转5例,未愈2例,总有效率为92.0%。对照组治愈15例,好转4例,未愈6例,总有效率为76.0%。2组总有效率比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

4 讨论

腓总神经麻痹属中医学“痿证”中的“筋痿”范畴,其病因主要为感受外邪、饮食不节、久病房劳、跌仆损伤、药物损伤等,致使内脏精气损伤,肢体筋脉失养而发病。本病病位为下肢筋脉,涉及脏腑以肺、脾、胃、肝、肾为主,基本病机为筋脉失于濡润,肌肉弛纵不收。《素问·痿论》云:“肝气热则胆泄口苦,筋膜干,筋膜干则筋急而挛,发为筋痿。”所以筋痿是以筋的病变为主,以肢体功能失用为主要临床表现的一类疾病,因气血闭阻、血不荣筋所致,故其治则为行气活血、舒筋活络。

肝主筋,厥阴肝与少阳胆互为表里,阳陵泉穴为筋会,是足少阳胆经合穴,为治疗筋病的要穴。正如《灵枢·邪气藏府病》所述:“筋急,阳陵泉主之。”依据解剖位置,阳陵泉穴位于腓总神经分为腓浅与腓深神经处,针刺阳陵泉穴可刺中腓总神经,直达病所,亦可向足背部放射麻电感,提高腓总神经周围肌力。故可通过针刺阳陵泉穴起到调肝经之气,缓筋脉之急的作用。齐刺为十二刺法之一,《灵枢·官针》曰:“齐刺者,直入一,傍入二,以治寒气小深者。”《灵枢·终始》曰:“治病者,先刺其病所从生者也。”用于寒邪稽留所致范围较小而又较深的病证,因其针法可深透穴位,鼓舞气血的运行及汇聚,加强调节功能,故用齐刺阳陵泉穴的方法治疗本病,使针直刺病患处,并扩大刺激范围,增加刺激强度,可以有效地缓解神经炎性水肿及局部组织痉挛,调节和改善神经传导功能,又可有效地激活踝背伸肌外翻肌群,提高其腓总神经兴奋性,改善局部血液循环,促进神经功能恢复[8]。

配穴中足三里穴为阳明经合穴,胃下合穴,是经气深聚之所,《内经》有云“治痿独取阳明”,故可强健脾胃后天之本,濡养百脉宗筋,又因穴位腓侧有胫前动脉和腓深神经通过,与阳陵泉相配,可通条气血,提供腓总神经内微循环能量,从而改善神经细胞的缺血状态。侠溪为胆经荥穴,太冲为肝经输穴、原穴,《灵枢·邪气脏腑病形》所载:“荥输治外经”,即荥穴和输穴主要治疗经脉循行所过部位的病证,两穴恰为腓总神经沿线腧穴,故可疏通肝胆之经气,使肝气条畅,解筋挛之疾。现代研究表明,针灸可促使受损的神经纤维和神经元胞体再生,提高神经细胞的氧利用率,从而促进损伤神经的修复和再生[9]。同时,现代医学认为,腓总神经麻痹常因压迫所致,根据其病理过程可分为3期,即早期为暂时性缺血性改变,中期发生血-神经屏障改变,到晚期出现严重的瓦勒变性,故本病应及早干预,以免造成不可逆的神经损害[2]。

本研究结果显示,齐刺阳陵泉穴联合传统取穴针刺治疗腓总神经麻痹较单纯采用传统针刺能更有效改善临床症状,恢复神经功能,疗效肯定,对治疗本病有一定的指导意义。但本研究所选样本数量较少,未进行定期随访,且未分析不良反应发生情况,今后需就这些问题做进一步深入研究。