125I粒子对转移性肝癌患者肝功能及炎性因子的影响

景元明 朱阳军 徐昌良 王海峰 季科炜 陶锋

肝脏是癌症最常见的转移部位之一,也是癌症主要的死亡原因之一[1]。因转移性肝癌患者就诊时已处于癌症晚期,且术后复发率及并发症率较高,手术切除率较低,所以选择微创手术以最大限度维护其肝功能及生活质量是目前研究的方向[2]。超声引导下射频消融术是原发性肝癌的根治性微创治疗方法,也作为转移性肝肿瘤的治疗手段普遍应用于临床[3]。125I粒子植入内照射具有局部适形放疗的特点,近十余年来在恶性肿瘤的治疗中取得了较大发展。李杰等[4]在CT引导下125I粒子植入治疗肝门部转移性肿瘤,4~8周后完全缓解(CR)+部分缓解(PR)达到81.8%,取得了良好的局部控制。本研究分析自2016年以来本院胃肠外科收治的转移性肝癌患者,对比射放射性125I粒子植入术与射频消融术对转移性肝癌患者肝功能及炎症因子的影响。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2016年1月至2017年12月本院收治的38例转移性肝癌患者的临床资料,按照随机数字表法将患者分为观察组及对照组,每组各19例。观察组接受放射性125I粒子植入,对照组接受射频消融治疗。观察组中男11例,女8例;年龄45~71岁,平均(60.3±11.2)岁。共有病灶36个,直径0.5~4.5 cm,平均3.1cm。其中胃癌肝转移12例,结肠癌肝转移6例,乳腺癌转移1例。对照组中男10例,女9例;年龄41~79岁,平均(62.1±12.9)岁。共有病灶42个,直径1.0~5 cm,平均3.5cm。其中胃癌肝转移10例,结肠癌肝转移6例,肺癌肝转移2例,卵巢癌转移1例。所有患者均经过多次原发病灶和各部位转移灶的各种治疗,包括手术、化疗、靶向治疗(阿帕替尼)等。两组患者年龄、性别、病灶数量、病灶直径等一般资料间差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:(1)原发病灶病理明确为癌。(2)无广泛器官转移(肝脏除外)。(3)不能耐受或不愿外科手术切除。(4)预计生存期>3个月。(5)ECOG评分0~2分。(6)肝功能 Child-Pugh A 级。(7)患者及其家属知情同意。排除标准:(1)肝内病灶数目超过5个,或肿瘤过大,超过正常肝脏体积70%以上。(2)患者肝功能 Child-Pugh C 级。(3)合并门脉主干及主要分支癌栓。(4)不可纠正的凝血功能异常,有严重出血倾向者。

1.2 仪器与设备 超声引导设备为迈瑞(昆仑)Resona 7S。射频消融仪由上海迈德医疗器械有限公司生产。放射性125I 粒子由天津赛德生物制药有限公司生产,长径4.5mm,外径0.8mm,释放 27.4keV 能量,每颗粒子放射活度为 0.70 mCi(2.59×107 Bq),半衰期为 59.6 d。粒子出厂前经过检漏试验、活度测量,用前给予高温高压消毒。粒子植入器械采用 18 G 粒子植入针和Mick粒子植入枪(美国库克公司)。计算机三维治疗计划系统(Treatment Planning System,TPS)和质量验证系统由北京飞天兆业科技有限公司提供。

1.3 治疗方法 观察组患者术前行放射性粒子 TPS 治疗计划设计,根据治疗计划订购125I 粒子,处方剂量为 120 ~140Gy。全身麻醉后常规消毒铺巾,超声引导下行粒子植入治疗。每一针根据术前TPS计划在超声引导下穿刺至肿瘤最深缘,植入该针道第1枚粒子,间隔约 0.5~1.0cm。边退针边植入至肿瘤浅缘。平均植入粒子28颗(8~ 56颗),平均总活度为19.6 mCi(5.6~39.2 mCi)。对照组患者在全麻下行射频消融术,根据肿瘤大小选择单极或多极射频针在彩超引导下插入病灶消融,对于病灶较大者需要多点、多次球型叠加布针治疗,射频消融治疗完毕后常规护理处理。

1.4 观察指标 采用自动生化分析仪检测两组患者术后第1天的肝功能指标水平,包括谷丙氨酸氨基转移酶(ALT)、直接胆红素(DBIL)和血清总胆红素(TBIL)。炎性因子检测:术后第1天记录两组患者白细胞计数(WBC)、中性粒细胞百分比(N%)、C反应蛋白(CRP)。

1.5 统计学方法 采用 SPSS 19.0统计软件。计量资料以()表示,两组比较采用独立样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

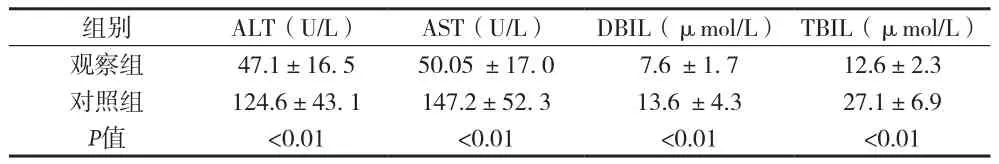

2.1 两组患者肝功能比较 观察组患者术后第1天丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)、直接胆红素(DBIL)、总胆红素(TBIL)均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 两组患者术后肝功能变化()

表1 两组患者术后肝功能变化()

组别 ALT(U/L) AST(U/L) DBIL(μmol/L) TBIL(μmol/L)观察组 47.1±16. 5 50.05 ±17. 0 7.6 ±1. 7 12.6±2.3对照组 124.6±43. 1 147.2±52. 3 13.6 ±4.3 27.1±6.9 P值 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

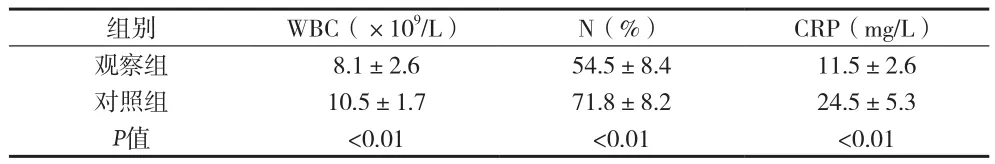

2.2 两组患者炎性状态比较 观察组患者术后当天白细胞计数(WBC)、中性粒细胞百分比(N%)、C反应蛋白(CRP)均优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.01)。见表 2。

表2 两组患者围术期性因子的比较()

表2 两组患者围术期性因子的比较()

组别 WBC(×109/L) N(%) CRP(mg/L)观察组 8.1±2.6 54.5±8.4 11.5±2.6对照组 10.5±1.7 71.8±8.2 24.5±5.3 P值 <0.01 <0.01 <0.01

3 讨论

射频消融术在转移性肝癌患者综合治疗中具有重要作用。胃癌肝转移第一个多中心队列研究——KSCC1302 研究[5],通过比较手术切除和射频消融治疗后胃癌肝转移患者的总体生存率和无复发生存率,发现手术切除与射频消融的远期疗效并无统计学差异。但在肝门等肝脏特殊部位,转移性肿瘤的射频消融难度大,经常需多次消融才能达到完全缓解,还需要进一步完善,也给患者造成了巨大心理压力和经济负担。在肝脏特殊部位联合放射性粒子植入可以规避热沉降效应及避免损伤血管、重要器官的作用[6]。不仅增强了手术安全性,也提高了治疗效果。本中心选取了本院治疗的38例转移性肝癌患者,其中19例接受放射性125I粒子植入,19例接受射频消融治疗,以观察粒子植入对患者肝功能及炎性因子的影响。

放射性粒子近距离治疗属于内放疗,是肿瘤综合治疗的重要手段之一。已应用于对肝癌、肺癌、胰腺癌[8]等实体肿瘤的治疗。125I粒子组织间放射治疗晚期恶性肿瘤CR+PR>50%,是一种有效地局部控制肿瘤的方法[7]。肝脏对于普通外照射治疗的耐受剂量较低,对于隐藏在肝门区的转移灶是无法达到有效控制剂量的,但是放射性粒子近距离植入可以达到较高的治疗剂量。谢小西等[8]研究肝细胞肝癌行粒子植入补充治疗的局部控制率达到90%以上,取得非常明显的近期疗效。近年已有较多的125I粒子植入治疗肝转移瘤应用的报道,但对于肝脏的影响仅见于实验研究。范义等[9]观察125I放射粒子对51只新西兰白兔肝癌组织及正常肝组织损伤,发现组织间植入125I 放射粒子可抑制肝肿瘤生长,同时对正常肝组织损伤较轻。本研究分析了125I放射粒子植入及射频消融术对两组患者肝功能及炎性因子的影响。观察组患者术后第1天白细胞计数(WBC)、中性粒细胞百分比(N%)、C反应蛋白(CRP)均低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.01)。观察组患者术后第1天丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)、前白蛋白(PA)、前碱性磷酸酶(AKP)均低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.01)。王叙馥等[10]通过125I粒子植入兔VX2肝移植瘤,观察其对周围正常肝组织的影响。发现125I粒子植入可有效抑制肿瘤生长,改善肝功能,对周围正常肝组织的放射性损伤较轻,与作者的临床结果一致。说明125I 放射粒子植入治疗转移性肝癌相对于射频消融术对患者肝功能及炎症因子的影响显著为轻。

综上所述,放射性粒子植入对肝脏及机体的影响较射频消融更小,安全边际高,为转移性肝癌患者提供一种新的治疗方法,值得进一步扩大样本研究。但在远期疗效观察、125I粒子的具体活度标准制定还待进一步研究。