神巫定位及夏商周三代形成的基础和“中国”的形成

——八十述怀:我的两点思考

郭大顺

我最近思考较多的,有两个问题,也大致拟出两个写作题目,一是《人兽组合与神巫定位》,一是《史前东西文化格局的形成及意义》。这是受近几年考古界朋友们在这方面讨论的启发想到的。

关于第一个题目。利用参加2017年10月四川成都金沙玉器会的机会,对有关资料和正在形成的观点加以整理,作了个简单的PPT,因我是临时被邀参会,见会上发言安排很满就未来得及申请发言。想到这个题目的直接起因,是当年8月份在辽宁朝阳有个以虎文化为主题的研讨会,会前会后查阅资料,发现除虎的题材以外,有人与虎的组合多例,他们从新石器时代晚期延续到青铜时代,尤其是图象的表现已具规律性,如现知人与虎组合的最早一例为美国华盛顿弗勒尔博物馆藏大玉刀,为龙山文化时期(图1)。此器长达72厘米,刀的边缘有细阴线雕刻的两组人与虎的组合,都为题材和图案基本相同的一人一虎,人为戴“船形帽”(依邓淑苹女士称谓)的人首,虎为全身、大张口,两者的关系是人首紧靠于虎口前。同时或稍晚是石峁城址新发现的龙山时代晚期前后一块建筑石材的长侧面上刻出的人与虎的组合,已是对称双虎之间夹一人首,但人首在大张的虎口前的形象,与弗勒尔大玉刀相同。人与虎的组合还见于石家河文化,如北京故宫和美国赛克勒博物馆各收藏的一件人虎形玉牌饰,一件为人首在上、虎首在下,一件为人首在中、虎首在上另一兽首在下的状态。石家河文化玉器上人与虎题材的表现形式虽不同于弗勒尔大刀,但人首形态与弗勒尔大刀上的人首有相同处,如都为“船形帽”等。到了商代,人与虎的组合多见于青铜器上,如商代中期前后安徽阜南[图2,(a)、(b)]、四川三星堆大铜尊腹部的“虎噬人”图案。同样图案还见于商代晚期商王都殷墟所出司母戊大鼎的耳部、妇好墓妇好铜钺的钺面上,这四例都为与石峁建筑石块装饰花纹相同的双虎夹一人,人首在大张口的虎口间的图案。日本泉屋博古馆和法国西努奇馆各藏有的一件商代晚期“虎噬人”铜卣,也都为一人与一虎的组合,不过人与虎都非装饰花纹,而是圆雕型的器物本体,虎张大口甚至有所夸张,人双臂抱虎身,足踏于虎的足面上,人首置于虎口以内,虽不是双虎夹一人的图案,但人首位于大张的虎口的形象和动作,仍然是与上述诸例人虎花纹相同的表现形式(图3)。此外,弗勒尔美术馆的铜觥与铜刀,英国不列颠博物馆的铜座件,都有“虎噬人”形象或装饰,也为虎张大口、人首在虎口内的状态。

图1 美国华盛顿弗勒尔博物馆藏刻人虎纹玉大刀

图2 (a)安徽阜南龙虎尊

图2 (b)安徽阜南龙虎尊双虎夹一人纹

图3 日本泉屋博古馆藏虎噬人卣

从人与虎的组合还可以联系到人与兽、人与鸟等的组合,如仰韶文化和马家窑文化的彩陶中,除了大家都熟知的半坡和姜寨遗址的人鱼纹组合以外,还有马家窑文化的人与兽(天水赵师村)、人与蛇(瑞典远东博物馆藏品)、人与蛙(柳湾马厂类型)组合;玉器中,有江苏昆山赵陵山属于良渚文化早期的M77所出一蹲踞人左手托一鸟、头顶一兽的组合,良渚文化玉器普遍施用的“神人兽面纹”,红山文化玉器也有人与兽(美国克里夫兰博物馆和瑞典远东博物馆藏品)甚至人与熊(英国剑桥大学飞兹姆博物馆藏品)的组合(图4)。龙山文化玉器中则见有人与鸟的组合(北京故宫藏品为一鹰在上,鹰爪各攫一人首,人首有与弗勒尔博物馆大玉刀上相同的船形帽,天津历史博物馆藏品为一鹰下二鸟各攫一人首)等,所表现的人与兽鸟关系似更为紧密。以上诸例的时代有的已可上溯到仰韶文化和红山文化晚期,分布范围则遍及东南到西北各地。

从新石器时代晚期到商代前后人兽组合的概念还可以扩大,这一是同器组合,一是同穴共存。

Throughout the paper,we shall employ the usual notations and fundamental results of Nevanlinna theory of meromorphic function (see [1][2]).Moreover,we shall denote by C the complex plane and by D some domain in C.

人兽同器主要见于龙山时代的玉圭上。如台湾故宫博物院、天津博物馆等单位所藏玉圭,有多件一面为人面、另面为兽或鸟,可视为同器上的人与兽的组合。

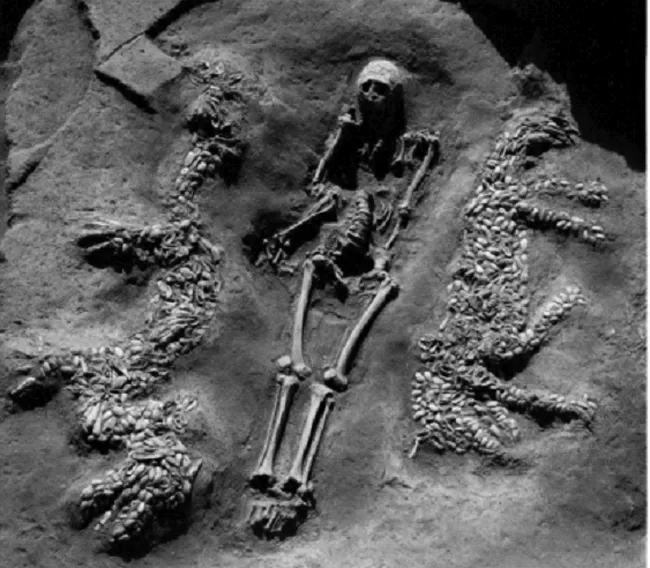

同穴共存。三星堆一号坑和金沙都有人与虎共存的实例,三星堆一号坑为铜人头像与金虎的组合;金沙遗址为石跪人与石虎组合,且有多组。同穴共存还见于墓葬,是墓主人与兽的同穴共存,典型实例如河南濮阳405号墓墓主人与蚌塑龙与虎的组合(图5)。红山文化牛河梁女神庙为泥塑的人与熊、人与鹰的共存,墓葬则多有动物形象玉器随葬。

以上组合中最令人关注的,是人与兽组合中的人的身份,即组合中的人是巫者还是神。神是祭祀对象,巫是通神使者,两者的身份与担负的职能有根本区别,但又有巫向神的转化。这方面主要是依据张光直先生的观点。张先生最早是从濮阳西水坡龙虎墓的分析入手的。以为墓两侧的龙与虎是背对墓主人的,是人骑龙虎升天以通神的表现,并联系

图4 剑桥大学飞兹廉姆博物馆藏红山文化玉熊人

图5 濮阳龙虎墓

图6 三星堆一号坑铜立人

《山海经》等文献和图像,以为此墓主人当为巫者。张先生并由此联系到良渚文化玉器“神人兽面纹”中的人形象非神而为巫者,是巫者骑兽作法形象,这与濮阳西水坡龙虎墓的表现形式是相同的。张先生尤其重点解析泉屋博古馆和西努奇馆虎噬人卣的人也是巫者,而且是借用大张口的虎的气息以作为通神功力的(见张光直,《濮阳三蹻与中国古代美术上的人兽母题》,《文物》,1988年11期)。如是,则上述各例人与虎以及人与兽、人与鸟的组合中的人,大都应为巫者而非神。诸人兽组合中可以明确定为神的人形象,只有牛河梁女神庙内的泥塑人像群,他们可以明确为祭祀对象,是神或女神。

当然,巫与神的身份除了因功能不同而要严加区别以外,他们又是可以转化的。这是指巫者可以转化为神。可依陈梦家先生有关“商王是最大的巫”的观点对此加以解释(见陈梦家,《商代的神话与巫术》,《燕京学报》20期,1936年)。因为掌握通神权的商王故去后被列入作为祭祀对象的先公先王行列,身份自然转化为神。赵殿增先生在论述三星堆铜立人的身份和功能时也提到类似观点。三星堆二号坑的大型铜立人像,通高2.6,人高1.7米。软硬冠,三层衣上饰龙纹,手作执物状,下为由高台、象首和扁台组成的三层台,也为人与兽的组合(图6)。多以为此铜立人为三星堆诸铜人形象中个体最大的一尊,且高于真人原大,故应为神,但赵殿增先生以为,其穿戴满饰花纹的服饰,手作执器物状,是巫者作法形象,为群巫之长,但巫为王者,也可转化为神,有一个由人而巫,由巫而王,由王而神的演变过程 (见赵殿增, 《三星堆文化巴蜀文明》“三星堆古国的祭祀礼仪与国家形态”章,江苏教育出版社《中国早期文明》,2005年)。由此想到,良渚文化玉器上饰人兽纹组合的部分重器,是否也可以从巫转化为神的角度理解。这里要特别提到北京故宫所藏红山文化玉人牌饰,孙守道先生曾释为红山文化的祖神像。此玉人身下一兽,也为人兽组合,兽在人的两足间,似也为人骑兽作法形象,则玉人的身份也应是巫者,因此牌饰个体甚大,玉人神态庄重,有冠和衣饰,手执信物,或也可从由巫向神的转化加以理解。而且这件玉人牌饰的人兽组合关系也为此玉牌属于红山文化提供了又一证据(见孙守道, 《红山文化玉祖神考》,《中国文物世界》总第154期,1998年6月号)。

关于第二个问题,即史前东西文化格局的形成及意义,这是在学习李济先生晚年学术思想和观点时引发的。李济先生晚年除继续研究安阳殷墟以外,与殷墟有关的研究课题主要是继续追溯殷墟文化的起源。在这方面他有三个相互关联的观点应该引起关注。

一是说龙山文化才是中国自己的文化,因为商文化的器形大都来自山东龙山文化:“黑陶来自东方,是中国自己的文化。殷商的卜骨、铜器均似仿效黑陶文化之情形。唯黑陶之开始亦不大清楚。”

二是仰韶文化彩陶受到西方影响:“彩陶在中东与东欧在4000-1000BC有数千年的历史,彩陶文化可能经安诺一带传入中国”,“我相信彩陶虽发达于中国,而其制造观念之来源,则极可能来源于西方。”(以上均见陈星灿,《张光直课堂笔记所见李济晚年在台大教书的片段》,载《中国文物报》2005年3月11日)。

三是李济先生读到1959年出版《庙底沟与三里桥》报告时,得出了与学界普遍认可的“解决了中原地区仰韶文化与龙山文化的继承关系”(中国科学院考古研究所编著,《新中国的考古收获》,1961年)不同的观点。以为仰韶文化不会直接演变为龙山文化,庙底沟二期新出现的三袋足器、豆和黑陶器,无论器形和制法都与较早的仰韶文化有本质不同,是在外部文化影响下产生的。“它似乎不能代表一种土著的发展,这里有好些成分显然是受了外界的影响。”(李济,《黑陶文化在中国上古史中所占的地位》,台北《台湾大学考古人类学刊》第二一、二二期合刊,1963年)

“这个前所未闻的史前文化,与较西方的河南、甘肃和河北所出现的史前遗物相比,构成了一幅鲜明的对照。出史前彩陶文化的遗址,大部分都在西北,根据当时的考古知识,这些彩陶文化的遗存没有在山东半岛出现过,在中国传统的历史中,山东半岛确是中国文化开始的一个重镇。在济南附近出现了与彩陶显然完全不同的这种史前文化。”(李济,《黑陶文化在中国上古史中所占的地位》,台北《台湾大学考古人类学刊》第二一、二二期合刊,1963年)。

不过,以东部与西部关系为主审视仰韶文化与龙山文化关系进而将中国史前文化引入深层次讨论的,是五十年代末东方大汶口文化的发现。大汶口文化是山东龙山文化的直接前身已是共识,这也回答了李济先生三十年代冀希望于”黑陶之开始”的想法,使东方作为“中国自己的文化”发展脉络更为清晰。更为重要的是,大汶口文化距今五千年前后,其年代与西部的仰韶文化和龙山文化早期处于同一发展阶段,这就使东部与西部的比较建立在更为科学的年代基础之上。正如夏鼐先生所指出的:“黄河中下游是有东、西相对的两个文化圈,不过与仰韶文化相对的是大汶口文化,而不是山东龙山文化。”(夏鼐,《中国文明的起源》,1965年)

由此所见东部与西部的比较结果是:

一是东方以“鼎豆壶”为基本组合的陶器群与西部以彩陶盆钵和尖底瓶为主的陶器群具不同文化传统,从而为“东西二元对立说”提供了更为可信的依据。

二是东部和西部都非孤立发展而是相互影响,前期以西部的仰韶文化对东部的影响为主,后期则以大汶口文化向西对仰韶文化的影响为主导趋势。对此,最早对这一课题加以论述的苏秉琦先生说:

“在它们的前期,我们很难分辨两者的哪一方对另一方的影响更多一些,两者在文化面貌上的差异是比较大的;而在它们的后期,则显然像是东边对中原的影响要多一些。例如,在东边发现的那种彩陶是很个别的;而在中原所发现的鼎、豆等显然是受东边影响之下产生的东西,不仅已占有相当的比重,而且具有极其相似的型式变化序列,从而大大地缩小了两者在文化面貌上的差异。”(《关于仰韶文化的若干问题》,《考古学报》1965年1期)。

三是东西交汇的成果,是出现了在晚期的仰韶文化,彩陶器和尖底器逐渐被“鼎豆壶”所代替。庙底沟二期就是在这一文化大背景下出现的。这也印证了李济先生有关“庙底沟二期新出现的三袋足器、豆和黑陶器,无论器形和制法都与较早的仰韶文化有本质不同,是在外部文化影响下产生的”观点。

四是对东西交汇对中国上古历史文化发展的影响的估计。苏秉琦先生于上世纪七十年代末接续他有关东西关系的研究时,将东部影响西部的后果同中国古代礼器的起源相联系:东南沿海地区“在这一期间对我国其余人口密集的广大地区的影响、作用是显而易见的。如流行于全国广大地区的以‘鼎、豆、壶’组合而成的礼器、祭器就是渊源于这一地区。”(苏秉琦,《略谈我国东南沿海地区的新石器时代考古—在长江下游新石器时代文化学术讨论会上的一次发言提纲》,《文物》1978年3期)进一步的理解是,龙山时代的形成进而为夏商周三代文化奠定基础的,东部对西部的影响是一个根本原因。这可视为李济先生有关“殷商的卜骨、铜器均似仿效黑陶文化”观点的延伸。

五是东部影响西部为主的交流导向直至龙山时代的形成,基本是在黄河中游即中原地区进行的,中原是为东西交流的交汇地带,过程则是从豫西渐到关中,有由东向西扩展的明显趋势。

近年,学界也渐有重提黄河流域东部与西部在陶器上差别的情况。虽未谈及与前辈学者观点的关系,但作为跟进,仍值得肯定。如2010年中国社会科学院考古研究所编著的《中国考古学.新石器时代卷》提出“黄河流域新石器时代晚期陶器,大体可归纳为东、西两部分,东部继承着鼎、豆、壶的传统 ,西部则流行瓶、罐、盆(钵)。”2017年2期《中原文物》有刘莉引D.吉德维1987年观点:“根据陶器器型的差异,把新石器时代(中期为主)的陶器分布划为两个大的地区类型:东部沿海地区和西北部地区。东部地区的陶器器型复杂,多三足器,高柄,带流,有把手等;西北地区的陶器器型简单,多为平底和圜底器”。由此,刘莉还进一步得出了“西部地区用尖底瓶的咂酒群饮为代表的集体为本位的文化传统,在仰韶文化之后消失,而东部地区使用高柄杯为饮酒器的饮酒方式代表了以个人为本位的社会关系,后来成为注重社会等级关系的中国礼制传统的重要组成部分。”的观点,这可以与前述东部对西部影响加大导致龙山时代出现的观点相互参照(见《中原文物》,2017年2期,刘莉《早期陶器、煮粥、酿酒与社会复杂化的发展》)。

对东西格局的确立和进一步认识也有助于上古中国同世界的比较和相互关系的探讨。这就如苏秉琦先生所论中国的东西两块与世界的欧亚大陆和环太平洋两大块的接轨,即中国的西部联系着欧亚大陆,中国的东方则同环太平洋地区关系密切(《纪念城子崖遗址发掘60周年国际学术讨论会》贺信,1991年10月12日)。对此应有进一步论证。据我的有限了解,想到以下几点:

一,世界的东西方文化传统差异明显。其背景即张光直先生提出的东西方各自宇宙观的差异从而对待赖以生存的自然界的不同,即西方文明以发展技术、贸易为主的“断裂性文明”和东方以通神取得政治权力的“连续性文明”(见张光直,《考古学专题六讲》,1984年)

二,东西方有频繁交汇。交汇的趋势是相互的。西风东渐主要表现如彩陶和青铜的向东传播,东风西渐则以前述中原地区由东向西的“龙山化”和相应的彩陶由黄河中游向黄河上游的渐退为主要表现。

三,西方文化因素被吸收后都形成中国特色。彩陶在仰韶文化向神器演化,青铜技术传入后,不是如西方以制作工具为主,而是发展为用于祭祀和葬礼的青铜容器。

四,中原地区作为中国东部与西部的交汇地带也是世界东方与西方交汇的组成部分。似亦可从这个视角审视中原古文化。

还要作一点补充的是,我曾对中国史前文化提出过三大文化区的设想,即与东西区同时并存的,还有一个不断与东区与西区交流互动的东北文化区(郭大顺,《三大区交汇与中国文明起源》),这同近年较多提到的将世界上古史分为三大区(除西亚、东亚之外还有一个北亚区)可内外呼应(见李旻,《重返夏墟:社会记忆与经典的发生》,《考古学报》2017年3期) ,即除中国东西部分别联系着环太平洋和欧亚大陆以外,还以东北区联系着北亚文化圈。因为中国的东北区作为东北亚的组成部分,从地理位置、自然环境、渔猎与游牧经济的主要文化特征和生活习俗,也同北亚的关系较为密切。

这样从东西文化格局角度看待古代中国与世界关系的启示是:东西方从物质文化到精神观念差异很大,但彼此可以相互交融,而非排斥;东方文明具更大包容性和大幅度而又有选择性地吸收异域文化因素为我所用,并在交汇过程中保持和壮大着自我发展的能力,这为未来最终走向世界大同的前景带来希望。如苏秉琦先生所预言,世界还是一元的,因为地球是独一无二的(郭大顺,《捕捉火花——与苏先生聊天》,《精神的魅力.2018》,北京大学出版社,2018年)。

以上我的两点思考:神巫定位涉及上古时代国之大事——祭祀的神与巫这两个主要角色,东西格局关乎夏商周三代形成的基础和“中国”的形成,他们决定着中华古文化的走势及其同世界的关系,对于这样的大题目,我只有在阅读有限资料和个别实地考察后的滴点体会,但觉得这是认识中国古史及与世界古史关系的两把钥匙,有必要将不成熟的感受写出来,希望引起进一步关注,也希望今后还有精力和时间与大家一起进行切磋讨论。

(2018年4月于海南省东方市汇艺蓝海湾)